অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনামলেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুরস্কের কূটনৈতিক যোগাযোগ গড়ে উঠে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩১ সালে। উত্থান-পতন থাকলেও, ১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বহাল ছিল এই সম্পর্ক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক তুরস্ক। তুরস্কের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালে।

একইভাবে, অটোমান সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ইউরোপের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠে তুরস্কের। অটোমান সাম্রাজ্যের সময়ও বহাল ছিল এই যোগাযোগ। অটোমান সম্রাটরা বিশ্বজয়ের নেশায় কখনো পা রেখেছেন ইউরোপে, কিছু দেশের সাথে ছিল উষ্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক, আবার কিছু দেশের সাথে ছিল নিছক বাণিজ্যিক সম্পর্ক। বর্তমান সময়েও ইউরোপের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ক্রমাগত উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যায় তুরস্ক। ফ্রান্স কিংবা গ্রিসের সাথে অধিকাংশ সময়ই মুখোমুখি অবস্থানে থাকে তুরস্ক, ইউরোপের সাথে আবার ব্রিজ হয়ে কাজ করে জার্মানির মতো দেশগুলো, জার্মানের সাবেক চ্যান্সেলর এঞ্জেলো মার্কেলের মতো নেতারা।

এরদোয়ানের তুরস্কের সাথে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব

অটোমান সাম্রাজ্যের ভস্ম থেকে তৈরি হওয়া আধুনিক তুরস্ক গত শতাব্দীর প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই পাশ্চাত্যের বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখেছে, বজায় রেখেছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের হার্ড সেক্যুলারজিম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের হতাশা ছিল, হতাশা আর ক্ষোভ ছিল তুরস্কের নাগরিকদের মধ্যেও, অভিযোগ আছে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের। তবে, এর মাধ্যমেই তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তুরস্কের সামরিক বাহিনীর মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ। প্রথাগতভাবে, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে থাকে।

২০০২ সালে তুরস্কের ক্ষমতায় আসে জাস্টিজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, যার নেতৃত্বে ছিলেন রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এই দলটি সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করে, একইসাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে শুরু করে ইসলামি মূল্যবোধের চর্চা। তুরস্কে ধর্মীয় পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা ফিরে আসে, রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা এরদোয়ানের মাধ্যমে হারানো যুগের গৌরব ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে গত কয়েক দশকে। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের ‘সভ্যতার দ্বন্দ্ব’ থিসিসের আলোকে আমরা জানি, সভ্যতার চূড়ান্ত সংঘাত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতা আর ইসলামি সভ্যতার মধ্যে। ফলে, এরদোয়ানের তুরস্ক যেভাবে ইসলামিক পরিচয়কে সামনে তুলে ধরছে, আঞ্চলিক হিজিমন তৈরি করছে, সেটি পাশ্চাত্যের দেশগুলোর জন্য স্বস্তিদায়ক নয়।

সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানই উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে, ইসরায়েলকে আখ্যায়িত করেছেন এক ‘সন্ত্রাসী রাষ্ট্র’ হিসেবে। আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেখানে ইসরায়েলের সাথে বিভিন্নভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তৈরি করেছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সেখানে এরদোয়ানের এই রাজনৈতিক পদক্ষেপ তাকে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের মধ্যে, তুরস্কের সাথে ইসরায়েলের কূটনৈতিক আর বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার পরেও।

তবে, এরদোয়ানের শাসনের প্রথম এক দশক তুরস্ককে দেখা হচ্ছিলো ইসলাম ও গণতন্ত্রের এক আদর্শ মিশ্রণ হিসেবে। সাংবিধানিকভাবে, এরদোয়ানের সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে বহাল রেখেছে, আবার ইসলামি মূল্যবোধ চর্চার সুযোগও করে দিয়েছে। এরদোয়ানের আমলে তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই মডেল আরবের অন্যান্য দেশেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন আরব বসন্তের অংশ হওয়া বিপ্লবীরা। আরব বসন্ত সফল হয়নি, আসেনি আরব তরুণ-তরুণীদের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র। তবে, আরব বসন্ত দশকব্যাপী সংঘাতের ফাঁদে ফেলে রেখে গেছে মধ্যপ্রাচ্যকে, যার প্রভাব হয়তো থাকবে শতাব্দীব্যাপী।

আরব বসন্তই পাশ্চাত্যের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক অবনমনের বিভিন্ন জায়গা তৈরি করে গেছে। এর প্রথমটি হচ্ছে, সিরিয়া সংকট। আরব বসন্তের প্রভাবে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার বদল হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব সিরিয়াতেও একই ধরনের পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছিল। পশ্চিমা বিশ্বের মতো সিরিয়াতে তুরস্কও বাশার আল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেও, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তুরস্কের দ্বন্দ্ব তৈরি হয় কুর্দিদের নিয়ে। প্রথাগতভাবে, কুর্দিরা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র, আবার কুর্দিস্তানের যে স্বপ্ন কুর্দিরা দেখেন, সেটি তুরস্কের সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক, পরিপন্থী ভৌগলিক অখণ্ডতার। তুরস্ক যখন কুর্দিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়েছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

তুরস্কের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পতনের আরেকটি কারণ হচ্ছে, রাশিয়া থেকে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনা। শুরুতে তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কিনতে চাইলেও যুক্তরাষ্ট্র তাতে সাড়া দেয়নি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকিকে কেন্দ্র করে তুরস্ক তখন রাশিয়া থেকে কিনে নিয়ে আসে এস-৪০০। যুক্তরাষ্ট্র এই ক্রয়েরও বিরোধিতা করে, তুরস্ককে পঞ্চম প্রজন্মের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান তৈরির প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্র থেকে শতাধিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান কিনতে আগ্রহী ছিল, আঁটকে যায় সেই প্রক্রিয়াও।

পাশ্চাত্যের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক নির্ভর করছে চীনের সাথে তুরস্কের সম্পর্কের উপরও। ঐতিহাসিকভাবেই, তুরস্ক উইঘুরদের মিত্র, উইঘুরদের বিভিন্ন সময়ে অস্ত্র আর অর্থ হিসেবে সাহায্য করেছে অটোমান সম্রাটরা। তাদের প্রতি সহযোগিতা বজায় ছিল আধুনিক তুরস্কের শাসকদেরও। সাম্প্রতিক সময়ে চীন উইঘুরদের প্রতি কঠোর হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রও চাইছে উইঘুর ইস্যুতে চীনকে ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে রাখতে। কিন্তু, অর্থনৈতিক সাহায্য বিবেচনায় তুরস্ক উইঘুর ইস্যুতে কয়েক বছর ধরেই নিশ্চুপ। এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পাশ্চাত্যের দেশগুলো পাশে পাচ্ছে না তুরস্ককে।

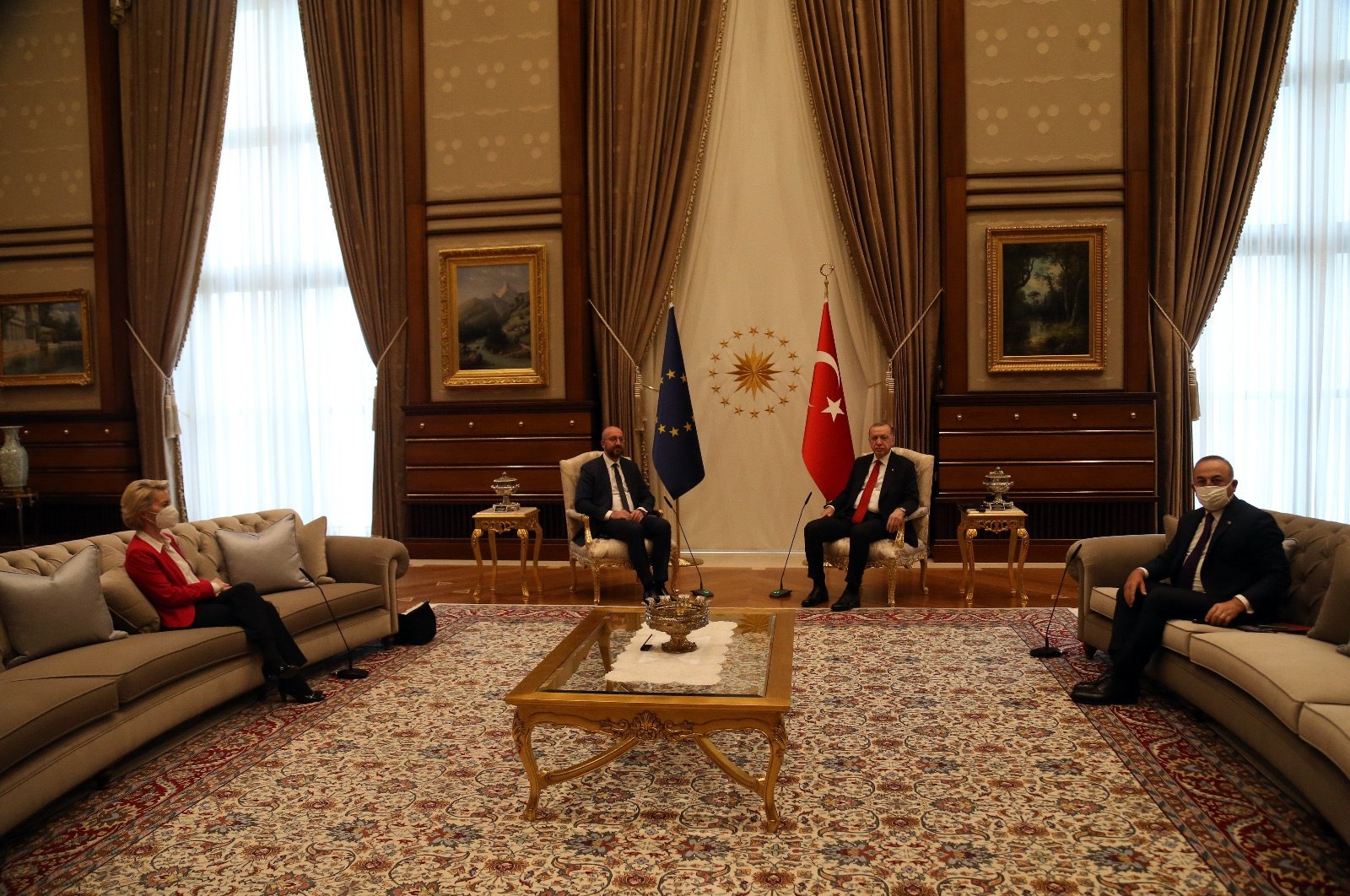

সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কখনোই স্থিতিশীলতা দেখাতে পারেননি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাই এরদোয়ানের বিশ্বস্ত মিত্রের সংখ্যাও একেবারেই কম। সম্পর্ক নির্মাণের অস্থিতিশীলতার প্রমাণ রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও। সর্বশেষ ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে দেওয়া প্রটোকলকে কেন্দ্র করে তলানিতে ঠেকে তুরস্ক আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক। ২০২১ সালের এপ্রিলে শরণার্থী সংকট আর পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য তুরস্কে যান ইউরোপীয় ইউনিয়ন নেতৃত্ব, তাদের সাথে বিপত্তি বাঁধে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সাথে বৈঠকের সময়, তৈরি হয় সোফাগেট কেলেঙ্কারি।

তিন নেতার বৈঠক ছিল সেটি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল, ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন। বৈঠকের হলরুমে চেয়ার রাখা ছিল দুটি, নিজের বসার জন্য চেয়ার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দূরে রাখা সোফায় বসেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন। এ ঘটনায় তুরস্কের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্কের আরেক দফায় পতন হয়।

এরদোয়ানের প্রয়োজন সম্পর্ক উন্নয়নের

এরদোয়ান ২০০২ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেসব কারণে নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছেন, তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে, অর্থনৈতিক সাফল্য। এরদোয়ান ক্ষমতায় আসার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধি করেছেন, মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক সক্ষমতা। ২০১৭ সালের দিক থেকে চলছে এর উল্টো প্রক্রিয়া, ব্যাপক দরপতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তুরস্কের মুদ্রা লিরা, মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। মহামারির আগে থেকেই ধুঁকতে থাকা তার্কিশ অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে মহামারির সময়ে, পর্যটন খাতে আয় কমে যায় ৬৫ শতাংশ। আমদানির খরচ মেটাতে রিজার্ভশূন্য হয়ে গেছে তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সরকার বাধ্য হয়েছে নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে। এটি এমন একটি অবস্থা, যাতে তুরস্কের সকলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

অর্থনীতির এই সমীকরণের প্রভাব পড়েছে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের জনপ্রিয়তায়। জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে বর্তমানে তুরস্কে তার এপ্রুভাল রেটিং চতুর্থ অবস্থানে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে এই এপ্রুভাল রেটিং এরদোয়ানের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। রাজনৈতিক এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এরদোয়ানকে বের করে নিয়ে আসতে পারে পাশ্চাত্য দুনিয়া, ফিরিয়ে আনতে পারে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থেও পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন প্রয়োজন তুরস্কের।

তুরস্ক একটি আমদানি নির্ভর দেশ, রপ্তানি আয়ও বাধাগ্রস্থ হয় বিভিন্ন দেশে শুল্কের প্রভাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা দীর্ঘদিন ধরেই আঁটকে আছে, এই সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভালো সম্পর্ক প্রয়োজন। ভালো সম্পর্ক প্রয়োজন পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান এফ-৩৫ এর সরবারহ পেতেও, যেটি আঞ্চলিক পরিসরে তুরস্ককে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে।

পাশ্চাত্যেরও প্রয়োজন তুরস্ককে

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্য আর ইউরোপের নিরাপত্তায় অন্যতম হুমকি পুতিনের অধীনে থাকা কর্তৃত্ববাদী রাশিয়া। রাশিয়াকে মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ভালো একটি মিত্র হতে পারে তুরস্ক। ন্যাটোর একমাত্র মুসলিমপ্রধান দেশ তুরস্ক, রয়েছে ন্যাটো জোটের সদস্যদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনী। কাজাখস্তানের মতো ইউক্রেন সংকটেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তুরস্ক, সমীকরণ নিয়ে আসতে পাশ্চাত্যের পক্ষে।

আফগানিস্তান সংকটও পাশ্চাত্যের জন্য আবির্ভূত হয়েছে গলার কাঁটা হিসেবে, আদর্শিক মিত্র হিসেবে যেই সংকটে পাশ্চাত্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হতে পারে তুরস্ক। একইভাবে ভূমিকা রাখতে পারে চীনের সাথে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ও। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শরণার্থীর ঢল নিয়ন্ত্রণেও তুরস্ককে প্রয়োজন ইউরোপের।

তুরস্ক যদি আবার পাশ্চাত্যমুখী পররাষ্ট্রনীতি নিতে চায়, যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা তুরস্ককে গ্রহণ করবে রাজনৈতিক স্বার্থকে মাথায় রেখে, গুরুত্ব দেবে ভূরাজনৈতিক সমীকরণকে মাথায় রেখেও। তুরস্ক পাশ্চাত্যের দুনিয়া গ্রহণ করবে, কিন্তু এরদোয়ানকে গ্রহণ করবে কি?

.jpg?w=600)