নব্বই দশকের শুরুতে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির সাথে সাথে শাসনতান্ত্রিক মতাদর্শ হিসেবে পতন ঘটে কমিউনিজমের, পৃথিবীব্যাপী শুরু হয় গণতন্ত্রায়নের জোয়ার। স্বল্প সময়ের মধ্যে আশিরও বেশি স্বৈরতান্ত্রিক দেশে চালু হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, শুরু হয় রাজনৈতিক উদারীকরণ। একই সময়ে প্রযুক্তিজগতেও আসে বিপ্লব, নিত্যনতুন প্রযুক্তিতে দ্রুততার সাথে পরিবর্তন হতে থাকে মানবসভ্যতা আর যোগাযোগের ধরন। মুঠোফোনের আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়ে আসে যুগান্তকারী বিপ্লব, পরিবর্তনকে বেগবান করে ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ। মানুষের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করতে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বেড়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায় আর মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান।

প্রযুক্তির এই উত্থান ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছিল গণতন্ত্রায়নের জন্য, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে দেখা হচ্ছিল অধিক রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সুযোগ হিসেবে। কিন্তু, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সার্বজনীনকরণের এক যুগেরও বেশি পরে আমরা খেয়াল করছি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো প্রত্যাশিত রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে। বরং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করেই উত্থান ঘটছে কর্তৃত্ববাদের, স্বৈরাচারী শাসকেরা তাদের শাসনের নৈতিক বৈধতা অর্জনের জন্যও বেছে নিচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে শাসকেরা এখন খুব সহজেই নাগরিকদের মনোভাব বুঝতে পারেন, নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাগরিকদের চিন্তার জগত। অ্যালগরিদমের ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের পোস্ট ফিল্টারিং সম্ভব, সম্ভব ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। আবার, বিভিন্ন ইস্যুতে নাগরিকদের কনসেন্ট ম্যানুফেকচারিং বা সম্মতি উৎপাদন করা সম্ভব, সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও।

এ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক প্রভাব পড়েছে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ায়, পৃথিবী জুড়ে বেড়েছে কর্তৃত্ববাদী শাসকের সংখ্যা। সংকুচিত হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাধাগ্রস্ত হয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিস্তার ঘটেছে অনুদার গণতন্ত্রের। অর্থাৎ, যেসব প্রযুক্তিগত উত্থান কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর বিস্তার ঘটেছে, সেসব প্রযুক্তি গণতন্ত্রের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং, তথ্যের উপর কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কর্তৃত্ববাদী শাসকদের, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভূমিকা রেখেছে জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিবিদদের উত্থানেও। বলা চলে, প্রযুক্তির উৎকর্ষ হারিয়ে দিয়েছে গণতন্ত্রকে।

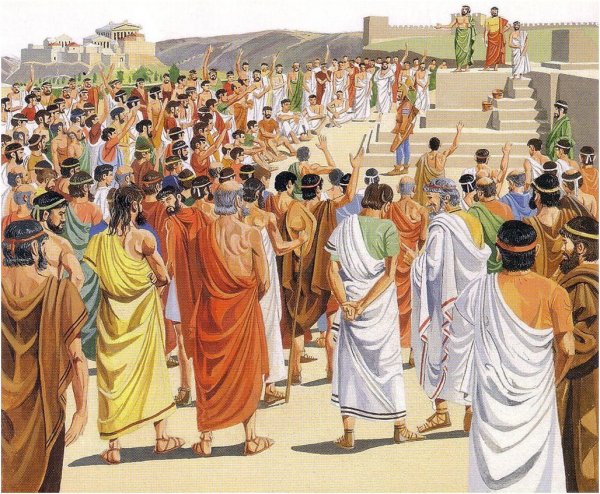

মানবসভ্যতার জন্য এটি নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। নগররাষ্ট্রের যুগ থেকে বিভিন্ন স্থানে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, আবার হয়েছে রাজতন্ত্রের চর্চাও। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধা দিয়েছে, কমিয়েছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের গুরুত্ব। আজকের এ লেখায় মূলত মানবসভ্যতার প্রথমদিকে আবিষ্কৃত কিছু প্রযুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করা হবে, যেগুলো গণতন্ত্রের বিকাশকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে।

জ্যামিতি

জ্যামিতি গণিতের আদিমতম শাখাগুলোর একটি, যা কাজ করে বিন্দু, রেখা, অবস্থান আর শূন্যস্থান নিয়ে। আমাদের এই পৃথিবী অবস্থান আর শূন্যস্থানের সমষ্টি, যার বিভাজন বিভিন্ন ধরনের আকৃতির ধারণা দেয়, বৃত্ত আর বিভিন্ন ভুজের ব্যাপারেও ধারণা তৈরি করে। আকার-আকৃতির ব্যাপারে ধারণার মাধ্যমে জ্যামিতি অবস্থানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে, সমন্বয় ঘটায় যুক্তি আর সৃজনশীলতার।

মানবসভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে জ্যামিতি, ভূমিকা রেখেছে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য কাঠামোতে পৌঁছে দিতে। আপনি কি পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজ আকৃতিক টেলিভিশন কিংবা মোবাইল ফোন কল্পনা করতে পারেন? নিশ্চয়ই নয়, আর সেখানেই রয়েছে জ্যামিতির অবদান।

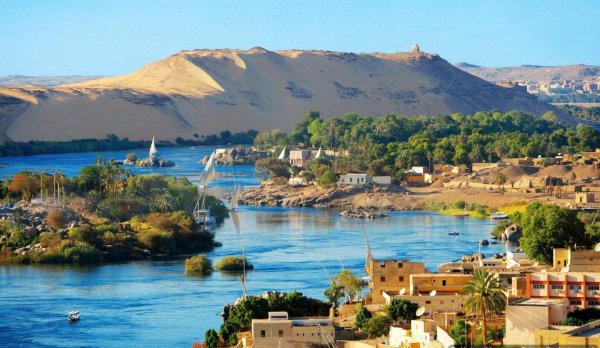

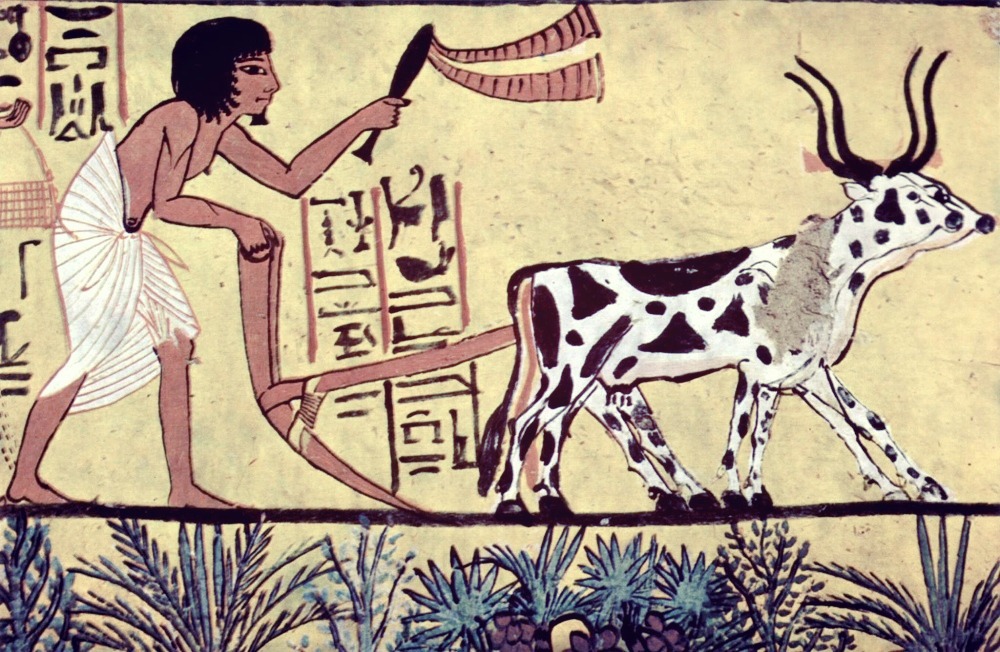

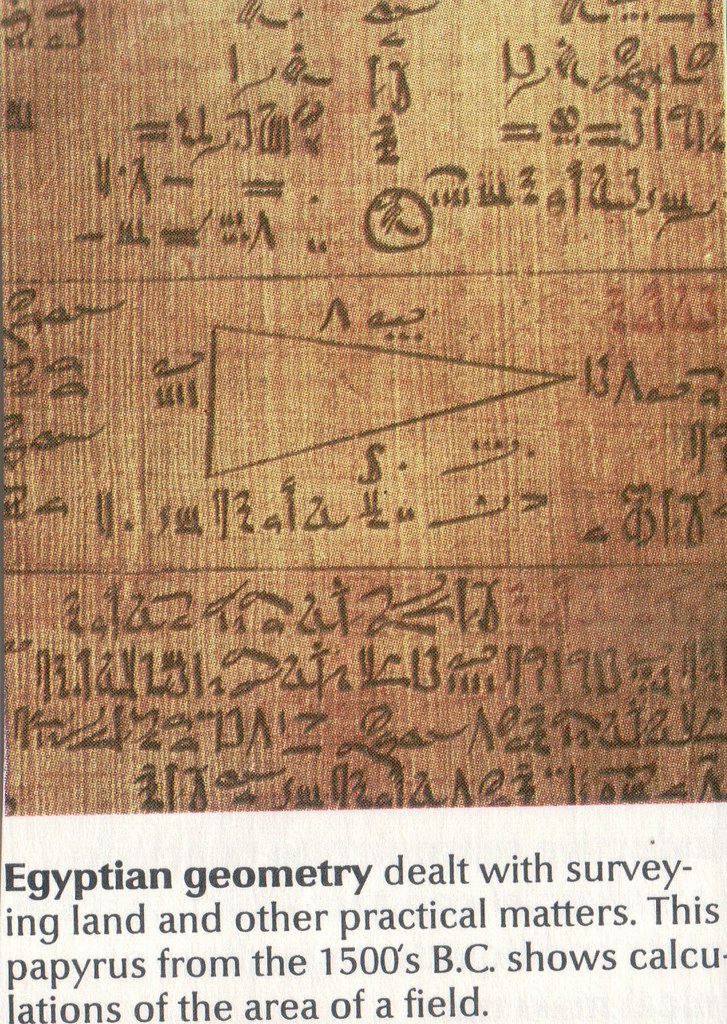

সভ্যতার বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে জ্যামিতির ব্যবহার হলেও, জ্যামিতির উদ্ভাবনের প্রাথমিক প্রেক্ষাপট এসেছে জমির পরিমাপ করতে চাওয়ার চাহিদা থেকে। প্রাচীন মিশরীয়দের হাত ধরেই প্রথম উদ্ভাবন ঘটে জ্যামিতি, বিকাশও ঘটে মিশরীয় আর সুমেরীয়দের মাধ্যমেই। জ্যামিতি ব্যবহারের মাধ্যমে মিশরের প্রযুক্তিবিদেরা নির্ভুলভাবে জমি পরিমাপ করতে পারত। ফলে, নীলনদের পানিতে জমির চিহ্ন মুছে গেলেও, কৃষকেরা নিজেদের জমি কোনো ধরনের সংঘাতের পরিস্থিতি ছাড়াই ফিরে পেত।

মিশরের শাসকেরা জ্যামিতি ব্যবহার করত রাজস্ব নির্ধারণের কাজে। জমির নির্ভুল পরিমাপ থাকায় সহজেই উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপারে ধারণা নিতে পারত শাসক, আনুপাতিক হাতে নির্ধারণ করতে পারত রাজস্ব। সাধারণভাবে, প্রাচীনকালে রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী হবে নাকি গণতান্ত্রিক হবে, তা নির্ভর করত রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রবাহের উপর, তথ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের উপর। আমলারা যদি শাসককে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করত, তবে সেই রাষ্ট্রকাঠামোতে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বরং, শাসক হয়েছেন আমলানির্ভর, শাসন হয়েছে এককেন্দ্রিক।

জ্যামিতি আমলাতন্ত্রের দক্ষতাকে বাড়িয়েছে, শাসকের কাছে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্ব তুলে আনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মিশরের মতো অন্যান্য যেসব জায়গায় জ্যামিতির ব্যবহার হয়েছে প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে, অধিকাংশ জায়গাতেই গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, বাধা পেয়েছে গণতন্ত্রের বিকাশও।

মানচিত্রের ব্যবহার

মানচিত্র জটিল তথ্যগুলো আমাদের সামনে সহজ রূপে উপস্থাপন করে, জটিল তথ্যের সহজবোধ্য দৃশ্যমান উপস্থাপনও সম্ভব মানচিত্রের মাধ্যমেই। একটি কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে মানচিত্র এক স্থান থেকে অন্যস্থানের দূরত্বের ধারণা দিতে পারে, নির্দেশ করতে পারে স্থানের দিক। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি স্থানের সামগ্রিক প্রকৃতি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সম্ভব, সম্ভব ভূপ্রকৃতির ধারণা বিবেচনা করে সহজ সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মানচিত্রের এই সুবিধাগুলো প্রাচীনকালে আর মধ্যযুগের শাসকেরা ব্যবহার করেছে রাজস্ব আদায়ের একটি কাঠামো তৈরি করতে। কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে জরিপ করিয়েছে। জরিপের মাধ্যমে ভূখণ্ডের সীমানার পাশাপাশি তুলে এনেছে বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির প্রকৃতির তথ্য। মাটির প্রকৃতির ব্যাপারে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে শাসকেরা পরবর্তী সময়ে রাজস্ব নির্ধারণ করেছেন, রাজস্বের রকমফের হয়েছে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই। মানচিত্রের মাধ্যমে উঠে আসা এই তথ্যগুলো রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব তুলে নিয়ে আসার প্রয়োজন কমিয়েছে, শাসকের সামনে সুযোগ তৈরি হয়েছে আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করেই রাজস্ব নির্ধারণের। ফলে, এসব জায়গাতে সমন্বিত কাঠামো তৈরি হয়নি, রাষ্ট্র হয়েছে আমলাতান্ত্রিক।

মানচিত্রের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় চীনে। চীনের মিথগুলোর মাধ্যমে জানা যায়, তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে শাহ (Xia) সাম্রাজ্যের শাসকদের মাধ্যমে চীনে মানচিত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এই সাম্রাজ্যের মিথগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, শাহ রাজবংশের প্রথম শাসক তার রাজ্যকে নয়টি প্রদেশে ভাগ করেন জমির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে, এই প্রদেশগুলোকে নিয়ে তৈরি করেন মানচিত্র। জমির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত হয় রাজস্ব। উর্বর প্রদেশের কৃষকদের তুলনামূলকভাবে বেশি রাজস্ব দিতে হতো উৎপাদিত শস্যের উপর, তুলনামূলক কম রাজস্ব দিতে হতো অনুর্বর প্রদেশগুলোর কৃষকদের।

লেখার কৌশল

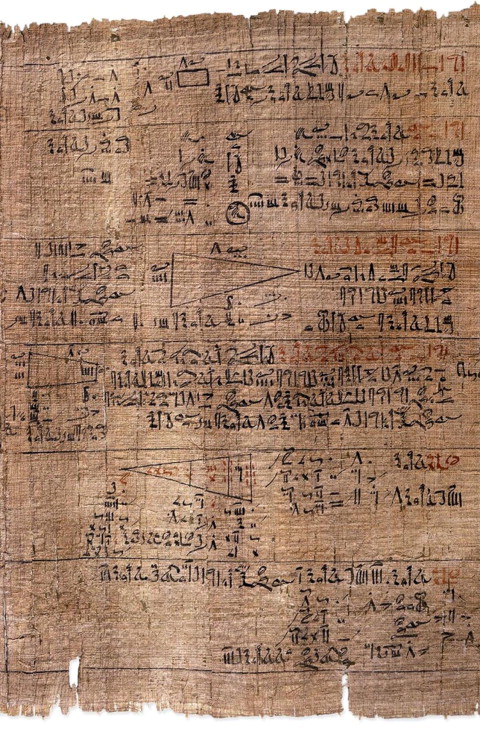

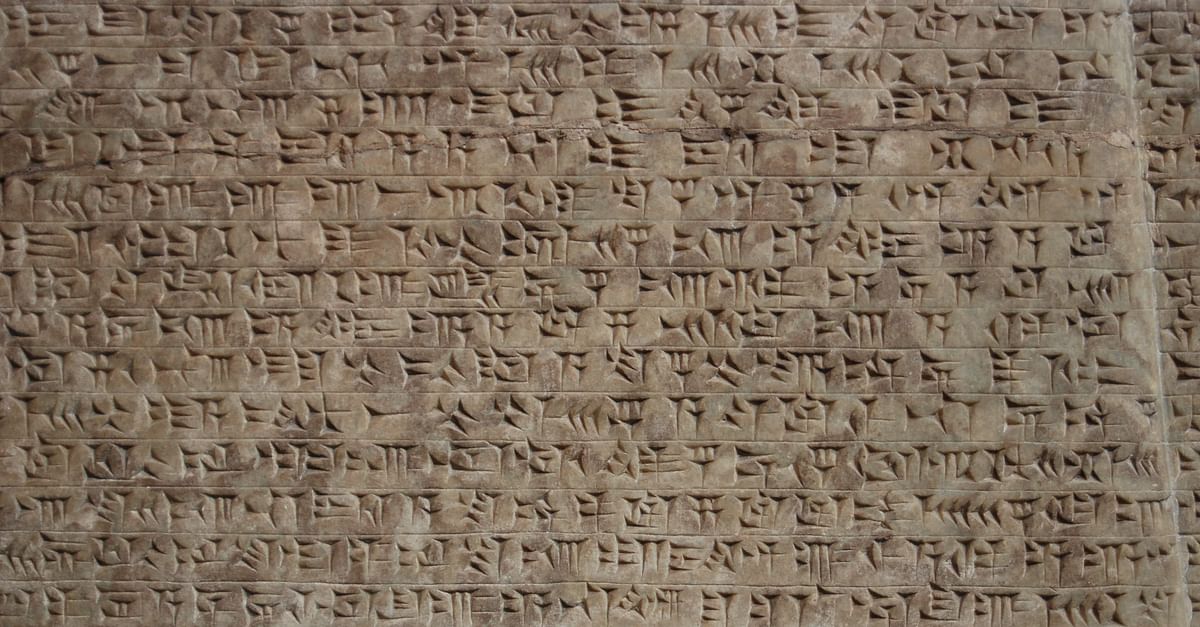

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের শব্দের ব্যবহার করেছে, কালক্রমে উচ্চারিত শব্দের সমষ্টি নিয়ে তৈরি হয়েছে ভাষা। মানুষের নিজেদের মধ্যে বোধগম্য শব্দ আদান-প্রদানের বহু পরে মানুষ চিত্রের মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ করতে শিখেছে। প্রাচীনকালের মানুষের ব্যবহৃত গুহাগুলোতে ৩০-৩৫ হাজার বছরের পুরনো অঙ্কন পাওয়া গেছে। সেই তুলনায়, মানুষ লেখার কৌশল আবিষ্কার করেছে তুলনামূলকভাবে বেশ পরে। বর্তমান সময় থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সুমেরীয়রা আবিষ্কার করে লেখার মাধ্যমে তথ্য লিপিবদ্ধ করার কৌশল, সমসাময়িক চীনেও দেখা গেছে লেখার ব্যবহার।

শুরুতে নগরীতে কী পরিমাণ শস্যের প্রবেশ ঘটছে, আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে কী পরিমাণ পশু আসছে নগরীতে, রাজস্বের জন্য এসব হিসাব রাখার জন্য বিভিন্ন চিত্রের ব্যবহার করা হতো। যেমন, একটি ছাগল কোনো ব্যবসায়ীর মাধ্যমে নগরীতে প্রবেশ করলে নগরীর প্রবেশদ্বারে থাকা নগর প্রশাসনের কর্মচারী একটি ছাগলের ছবি কাগজে এঁকে রাখত। কালক্রমে, চিত্র আঁকার বদলে চিহ্নের মাধ্যমে নগরের কর্মচারীরা নগরীতে পশু আর শস্যের আসা-যাওয়ার হিসাব রাখতে শুরু করেন, শুরু হয় চিহ্নের মাধ্যমে ভাব প্রকাশের যুগ।

মানবসভ্যতার সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল লেখার কৌশল আবিষ্কার। তবে, লেখার কৌশল আবিষ্কার জনপ্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, শক্তিশালী করে আমলাতন্ত্রকে। শাসকেরা লেখার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রবাহের উপর কর্তৃত্ববাদী দখল পেতে শুরু করেন, একইভাবে জ্ঞানের প্রবাহের উপর দখল আসে আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীদেরও। সহজ হয় বিভিন্ন বছরের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ সংরক্ষণের সুযোগ, সহজ হয় রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া।

তবে, অন্যান্য প্রযুক্তির মতো লেখার কৌশল গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, এমন প্রমাণ কম। বরং, তুলনামূলক আধুনিক সময়ের কথা চিন্তা করলে, লেখার মাধ্যমেই সাম্য আর রাজনৈতিক অধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটেছে ইউরোপে, আটলান্টিক বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হয়েছে আধুনিক গণতন্ত্রের যাত্রা। পরবর্তী সময়ে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে আন্দোলনের মাধ্যমে, আমূল পরিবর্তন এসেছে মানুষের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক মূল্যবোধে। ধারাবাহিকভাবে, বিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশে বিরাজ করছিল গণতন্ত্র।

সম্প্রতি কর্তৃত্ববাদের যে জোয়ার চলছে, তা থেকে উত্তরণের পথও নির্ধারিত হবে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে, সাধারণ নাগরিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মাধ্যমে, বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে।