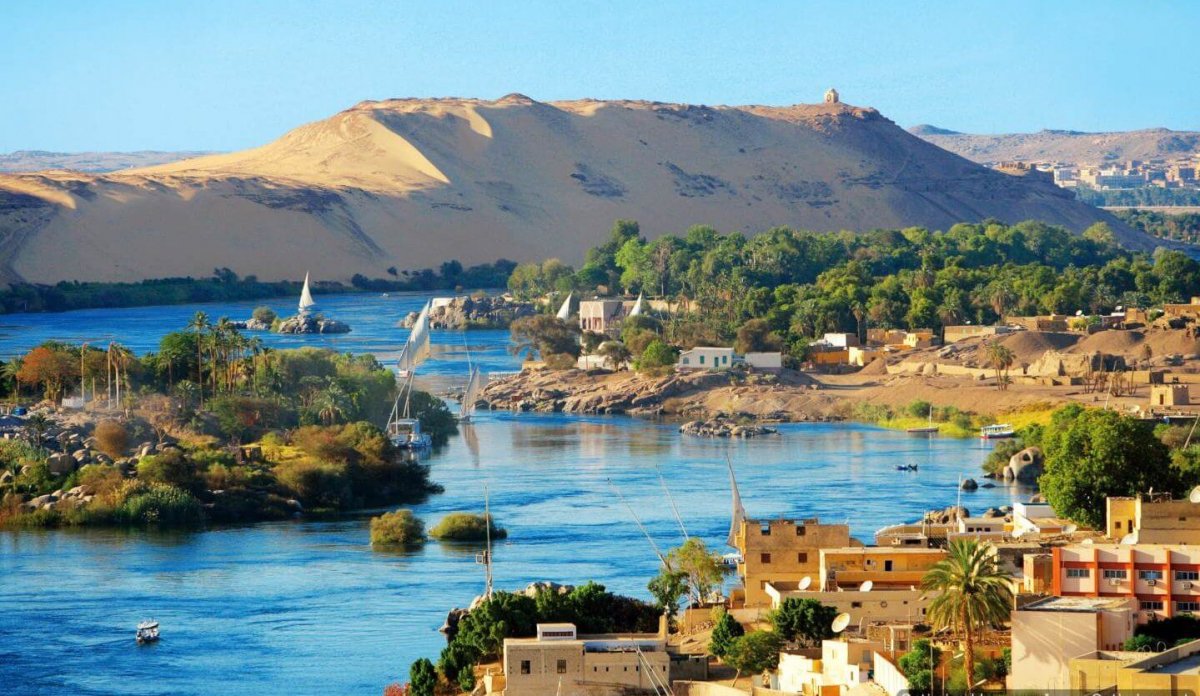

মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, ধর্মীয় পুরাণে বহুল মহিমান্বিত সুললিত জলধারা নীল নদ। অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় জলের চাহিদা মিটিয়ে আসছে পৃথিবীর দীর্ঘতম এই নদী। সেই সাথে নীল নদই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে মিসরীয় সভ্যতা।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভাব্য নতুন এক আন্তর্জাতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। কী সেই সম্ভাব্য সংঘাত? কারা জড়িত? আর কেনই বা জড়িত? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে আজকের এই লেখায়।

শুরুতেই নীল নদ সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক। ইংরেজিতে Nile নামের শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ neilos থেকে যার অর্থ নীল নদ valley বা উপত্যকা। আরবিতে বলা হয় ‘নহর-আন-নাইল’ বা ‘বহর-আন-নাইল’।

৬,৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী মিসর, সুদান, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, কঙ্গো এবং তাঞ্জানিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, সুবিশাল এই নদীটির উৎপত্তিস্থল দুটি।

ইথিওপিয়ার তানা হ্রদ থেকে একটি অংশ উৎপত্তি লাভ করে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে ব্লু নাইল নাম ধারণ করে সুদানে প্রবেশ করেছে। ওদিকে আরেকটি অংশ তাঞ্জানিয়ার ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে হোয়াইট নাইল নাম নিয়ে প্রবেশ করেছে সুদানে। সুদানের রাজধানী খার্তুমে এই ব্লু আর হোয়াইট নাইল মিলিত হয়ে একক নদী হিসেবে মিসরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে।

এই নদীর অনন্য দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হলো- এটি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত। অপরটি হলো- এটি বছরের উষ্ণতম মাসগুলোতে বন্যায় পুরো এলাকা ভাসিয়ে দিত। মিসর এবং ইথিওপিয়া সহ বহু পুরাতন দেশ ও সভ্যতার ধারক এই নীল নদ।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

নীল নদের পানির বণ্টন ও ব্যবহার, তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বেশ জটিল কয়েকটি সমস্যা ও তার থেকে উদ্ভূত সংঘাতময় পরিবেশ ১১টি দেশকে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। সমস্যার শুরু ২০১১ সালে ইথিওপিয়ার ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ-এর যাত্রার মধ্য দিয়ে।

২০১১ সালের এপ্রিল মাসে কাজ শুরু হওয়া এই বাঁধের প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৪.৮ বিলিয়ন ডলার। নির্মাণকাজ শেষ হলে এটি হবে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম ও বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম বাঁধ। কিন্তু তা মিসরের জন্য বয়ে আনবে ভয়াবহ পরিণতি।

এই বাঁধ একদিকে ইথিওপিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করবে ও নীল নদের পানির নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যদিকে মিসরের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে চিরদিনের মতো ধসিয়ে দেবে এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে নীল নদের নিয়ন্ত্রণ মিসরের থেকে ছিনিয়ে নেবে।

সুদান বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইথিওপিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে, যদিও ২০১৩ সাল পর্যন্ত তারা মিসরকে সমর্থন দিয়েছিল। হোয়াইট নীলের দেশগুলোও (তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, বুরুন্ডি ও দক্ষিণ সুদান) ইথিওপিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। এতে করে মিসরের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে!

এতদকারণে কোনোরকম টেকসই চুক্তির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। ২০১১ সাল থেকেই বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলছে এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এই অবিশ্বাসের বীজ বোনা হয়েছে ৯০ বছর পূর্বে এক চুক্তির মাধ্যমে। দেখে নেওয়া যাক কেমন ছিল সেই ঘটনাপ্রবাহ।

সন্দেহ ও অবিশ্বাসের শুরু

১৯২৯ সাল, মিসর তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ে ব্রিটিশরা মিসরের সাথে নীলনদ নিয়ে একটি চুক্তি করে যা ‘অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান চুক্তি নামে পরিচিত।

এই চুক্তিতে মিসরকে নীল নদের নিয়ন্ত্রণই কেবল দেওয়া হয়নি, বরং তাকে ভেটো-ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোনো দেশ নীল নদের ওপর যেকোনো ধরনের প্রজেক্ট হাতে নিতে চাইলে তাকে মিসরের অনুমতি নিতে হবে। আর মিসর অনুমতি না দিলে ঐ দেশ তা নির্মাণ করতে পারবে না।

ব্রিটিশরা তার কলোনিগুলোর পক্ষ থেকে এই চুক্তি করেছিল। কিন্তু ইথিওপিয়া তখন ব্রিটিশদের অধীনে ছিল না। বরং ১৯৩০-এর দশকে ইথিওপিয়া ইতালির অধীনে চলে যায়। তাই তৎকালীন ব্রিটিশ কলোনিগুলো (সুদান, কেনিয়া, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি) এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হলেও ইথিওপিয়া এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ইথিওপিয়ার যুক্তি হলো, তারা এই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৯ সালে মিসর ও সুদানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী, মিসর পাবে বার্ষিক ৫৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি আর সুদান পাবে বার্ষিক ১৮.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি। অর্থাৎ এখানেও ইথিওপিয়াসহ অন্য দেশগুলোর সাথে আলোচনা বা চুক্তি না করে মিসর সুদানের সাথে চুক্তি করে।

তৃতীয়ত, ১৯৯৯ সালে নাইল বেসিন চুক্তি নামে একটি সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়, যাতে মিসর ও ইথিওপিয়াসহ সবগুলো দেশ উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সমঝোতায় ভাটির দেশগুলো (মিসর, সুদান) উজানের দেশগুলোর (ইথিওপিয়াসহ হোয়াইট নীলের দেশগুলো) সাথে একমত হতে না পারায় এই উদ্যোগ সফল হয়নি।

সবশেষে, ২০১০ সালে ইথিওপিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, বুরুন্ডি এই ৬টি দেশ কো-অপারেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি তৈরি করে, যাতে মিসর এখনও স্বাক্ষর করেনি। মিসরের বক্তব্য হলো, এই চুক্তি মেনে নিলে তাদের ঐতিহাসিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং তার লাইফলাইন নীলনদে পানির যোগান কমে যাবে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, একপক্ষ চায় ১৯২৯ ও ১৯৫৯ সালের চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা। আর অপরপক্ষ চায় ঔপনিবেশিক চুক্তি প্রত্যাহার এবং যুগের আলোকে নতুন চুক্তি প্রণয়ন। উভয় পক্ষেরই জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা প্রভৃতি বিষয়গুলো এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবকে আরও উসকে দিচ্ছে।

এখন দেখে নেয়া যাক এই বাঁধকে কেন্দ্র করে প্রধান ৩টি সংশ্লিষ্ট দেশ ইথিওপিয়া, মিসর এবং সুদান কোন পক্ষ নিচ্ছে এবং কেন নিচ্ছে।

ইথিওপিয়া

গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ নামে পরিচিত এই বাঁধ ইথিওপিয়াকে আফ্রিকার অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং শক্তিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। ইথিওপিয়ার ৭৫ মিলিয়ন মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধার আওতার বাইরে। এই বাঁধ ৭৫ মিলিয়ন মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে।

এই কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৬,০০০ মেগাওয়াট, যা কি না ঘরোয়া চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির জন্য যথেষ্ট। পার্শ্ববর্তী সুদান এবং দক্ষিণ সুদানে বিদ্যুৎ রপ্তানি এবং নীল নদের পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ‘শক্তিকেন্দ্র’ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠারও সুযোগ এটি।

তবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ২০১৮ সালে প্রজেক্টের অপারেটিং ম্যানেজার সিমাগনেউ বেকেলে রহস্যময় মৃত্যুবরণ করলে দেশব্যাপী প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মিসরের ক্রমাগত হুমকি ও ইরিত্রিয়া-ইথিওপিয়া সীমান্তে মিসরের অব্যাহত কার্যক্রম তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

তবে ২০১৯ সালে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ বলেছেন,

কেউ ইথিওপিয়াকে তার লক্ষ্য অর্জনে বাধা দিতে পারবে না। যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। কেউ মিসাইল নিক্ষেপ করলে তার বিরুদ্ধে অন্যজন বোমাবর্ষণ করতেই পারে।

মিসর

এই প্রজেক্ট মিসরের জন্য বয়ে আনবে অপূরণীয় এবং অকল্পনীয় ক্ষতি। মিসরের মোট জনসংখ্যার ৯৯% মানুষ নীলনদের দুই পাড়ে বাস করে, যার আয়তন প্রায় ২২ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এটি দক্ষিণের আসওয়ান বাঁধ থেকে উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

মিসরের ৯০% সুপেয় পানি এবং সেচের উৎস এই নীলনদ। পানির অভাবে জমি শুকিয়ে যাবে, চাষাবাদ কমে যাবে, খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে, বেকারত্ব বাড়বে এবং লক্ষ লক্ষ পরিবার পথে বসবে ।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যদি ইথিওপিয়া ১০ বছরের মধ্যে বাঁধের রিজার্ভার পানিপূর্ণ করে, তাহলে মিসরের ১৮% আবাদি জমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ৭ বছরের মধ্যে করলে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩% জমি ধ্বংস হবে। আর ৫ বছরের মধ্যে করলে মিসরের ৫০% আবাদি জমি ধ্বংসের মুখে পড়বে।

মিসরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নীল নদের ৮৫% পানিই আসে ব্লু নাইল অর্থাৎ ইথিওপিয়া থেকে আর মাত্র ১৫% আসে হোয়াইট নাইল থেকে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি এই বাঁধের কাজ শেষ হবে, মিসরের দুর্গতি ততই বাড়বে।

২০১৩ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মুরসি বলেছিলেন,

প্রয়োজনবোধে রক্ত দিয়ে পানির বদলা নেওয়া হবে।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট আল সিসি আমেরিকার মধ্যস্থতায় চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। ২০১৪ সাল শুরু হওয়া আলোচনা ২০১৭ সালে এসে ভেস্তে যায়।

সুদান

১৯২৯ সালে করা অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান চুক্তি-এর আওতায় সুদানকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি। ১৯৫৬ সালে সুদান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে সুদানকে মিসর ৪ গুণেরও বেশি অর্থাৎ ১৮.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি দিতে রাজি হয়।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ২০১১ সালে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদান, মুসলিম অধ্যুষিত সুদান থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। আবার এই ২০১১ সালেই মিসরে আরব বসন্তের ঢেউ লাগে। মিসর আর সুদানের এই টালমাটাল সময়ে ইথিওপিয়া দারুণ সুযোগ পেয়ে যায় এবং বাঁধের কাজে উঠে-পড়ে লেগে যায়।

কিন্তু সবকিছু ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায় মিসরের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসি সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সুদান সফরকালে (ডিসেম্বর, ২০১৭) সোয়াকিন দ্বীপকে তুরস্কের কাছে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেয় সুদান, যা মিসরের সিসি সরকার ভালোভাবে নেয়নি।

আবার, ২০১৭ সালে সৌদি বাদশাহ সালমান মিসর সফর করেন। তখন মিসর লোহিত সাগরে অবস্থিত তিরান এবং সানাফির দ্বীপের মালিকানা সৌদিকে দিয়ে দেয়। আর সৌদি আরব হালাইব অঞ্চলকে মিসরের বলে স্বীকৃতি দেয়। উল্লেখ্য, হালাইব হচ্ছে মিসর আর সুদানের মধ্যকার বিতর্কিত-অমীমাংসিত একটি ভূমি।

বর্তমান প্রেক্ষিতে সুদান ইথিওপিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। এই বাঁধ তৈরি হলে সুদান ইথিওপিয়া থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে পারবে। একইসাথে সুদান তার নিজ দেশের বন্যা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

আইনের গোলকধাঁধা

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি বণ্টন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন হয়, যা ‘হেলসিংকি আইন -১৯৬৬’ নামে পরিচিত। এখানে আর্টিকেল নম্বর চার-এ বলা আছে, ‘reasonable and equitable distribution of water’ অর্থাৎ ‘ন্যায়সংগত এবং সমতাভিত্তিক বণ্টন’-এর কথা।

ইথিওপিয়া এই আর্টিকেল ব্যবহার করছে। তারা বলছে, ১৯২৯ এর ঔপনিবেশিক আইন এবং ১৯৫৯ এর আইন তাদেরকে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক পাওনা দিচ্ছে না।

আবার, আর্টিকেল নম্বর দশ-এ বলা আছে, ‘Not to cause substantial injury’ অর্থাৎ ‘বণ্টন এমন হবে না, যা অন্য দেশের বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়’। মিসর এই আর্টিকেলকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা বলছে, পূর্বের আইনগুলো রক্ষা করা না হলে এবং উজানের দেশগুলোতে বাঁধ নির্মাণ করলে তারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আইনের প্রয়োগের দিক থেকেও উভয়ের অবস্থানই যুক্তিসিদ্ধ, যা সমাধানের রাস্তাকে কঠিন করে তুলছে।

সম্ভাব্য পরিণতি

ইথিওপিয়া বাঁধের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। সুদান ইথিওপিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া ইথিওপিয়ার সাথে চুক্তি করেছে।

এদিকে মিসর সুদানের সোয়াকিন দ্বীপ তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে আসায় উদ্বিগ্ন। তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব একটা সুবিধের নয়। সব মিলিয়ে ব্যতিক্রমী কিছু না হলে, সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া মিসরের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাকে আলোচনার টেবিলেই বসতে হচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, মিসরের যখন যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে, তখন তা তারা পাবে কি না, বিশেষ করে খরার মৌসুমে। মিসরের খরাকে খরা বলে স্বীকার করতে অন্য দেশগুলো রাজি হবে? মিসর কি এতসব শর্ত মেনে চুক্তি করবে? আর যদি করেও, তাহলে সেই চুক্তি টেকসই হবে কি?

এসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা গেলেই কেবল ন্যায়সঙ্গত, সমতাভিত্তিক এবং শান্তিপূর্ণ একটি স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এমন সমাধান কারোরই কাম্য নয়, যা আরেকটি সমস্যার পথ খুলে দেয় অথবা পূর্ববর্তী সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তোলে।