মানুষের কৌতুহলের কোনো অন্ত নেই। মানুষ তাই নিজের আবাসস্থল পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে গোটা মহাবিশ্বটাকেই অবাক ও কৌতুহলী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে, অজানাকে জানার আগ্রহ দেখিয়েছে। বিজ্ঞানীরা আমাদের পৃথিবীর বাইরের জগত সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য যুগে যুগে অনেক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, বেশ কিছু মহাকাশযানকে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করে মহাকাশের বুকে প্রেরণ করেছেন। মানবজাতির এরূপ প্রচেষ্টার অন্যতম সেরা ও সাফল্যমন্ডিত মিশন সম্ভবত ‘ক্যাসিনি-হাইগেন্স মিশন’ বা সংক্ষেপে ‘ক্যাসিনি মিশন’।

ক্যাসিনি মিশন কী ও কেন

যেকোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রচুর পরিমাণ তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজন পড়ে। বিজ্ঞানীরা যখন সৌরজগত নিয়ে গবেষণা করেন, তখন পৃথিবীতে বসে সৌরজগত সম্পর্কে তথ্য লাভের একটি উপায় হচ্ছে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে পৃথিবী থেকে সৌরজগতের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করা। তবে এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, টেলিস্কোপের সাহায্যে অনেক দূরের বস্তু (যেমন- গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি) স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। আবার কোনো একটা বস্তুর সকল পাশ পৃথিবীতে বসে দেখা যায় না। এছাড়াও পৃথিবীতে বসে কোনো একটা মহাজাগতিক বস্তুর শুধুমাত্র ছবিই দেখা যায়, সেটির অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানতে হলে সেটিকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করার প্রয়োজন পড়ে।

এই প্রয়োজনীয়তার কারণেই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার উচ্চ প্রযুক্তির ও উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট যন্ত্রাংশ কোনো মহাকাশযানে যুক্ত করে সেটিকে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে প্রেরণ করেন, যেন সেটি খুব কাছ থেকে কোনো মহাজাগতিক বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করে তার সম্পর্কে যথাসম্ভব বেশি তথ্য আমাদের কাছে পাঠাতে পারে।

এমন অনেক মহাকাশ অভিযান বিজ্ঞানীরা পরিচালনা করেছেন, যেমন- পাইওনিয়ার, ভয়েজার-১, ভয়েজার-২ ইত্যাদি। তবে সেগুলো ছিল শুধুই ‘ফ্লাইবাই মিশন’। অর্থাৎ, এসব মিশনের লক্ষ্য ছিল এক বা একাধিক গ্রহ-উপগ্রহ বা মহাজাগতিক বস্তুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এদের ছবি তোলা এবং অন্যান্য আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে রেডিও সংকেত হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা।

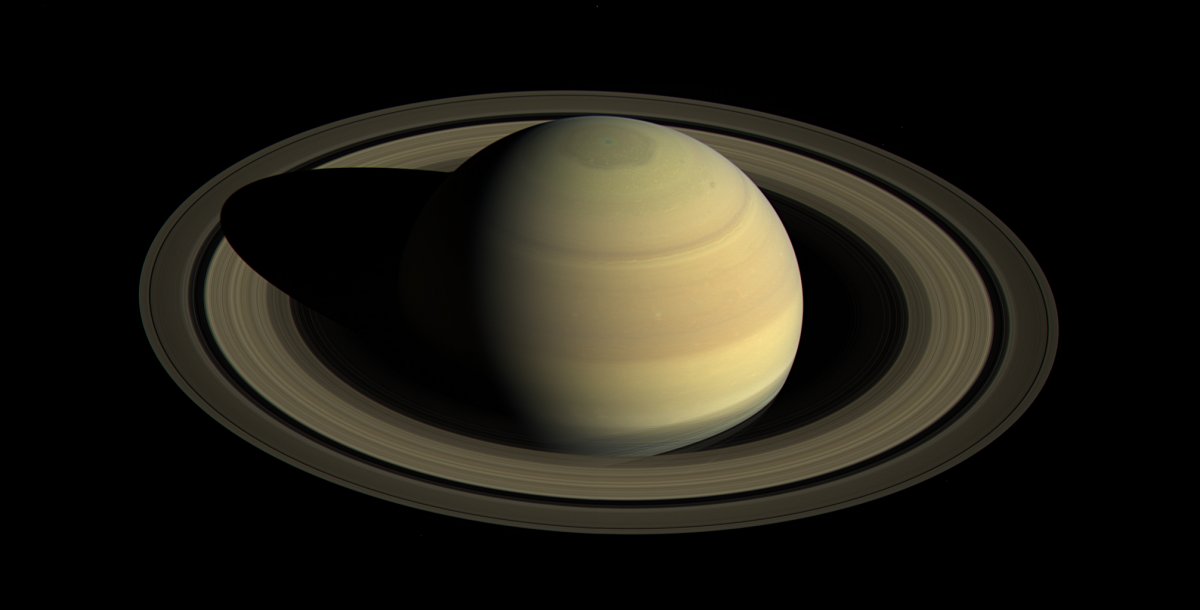

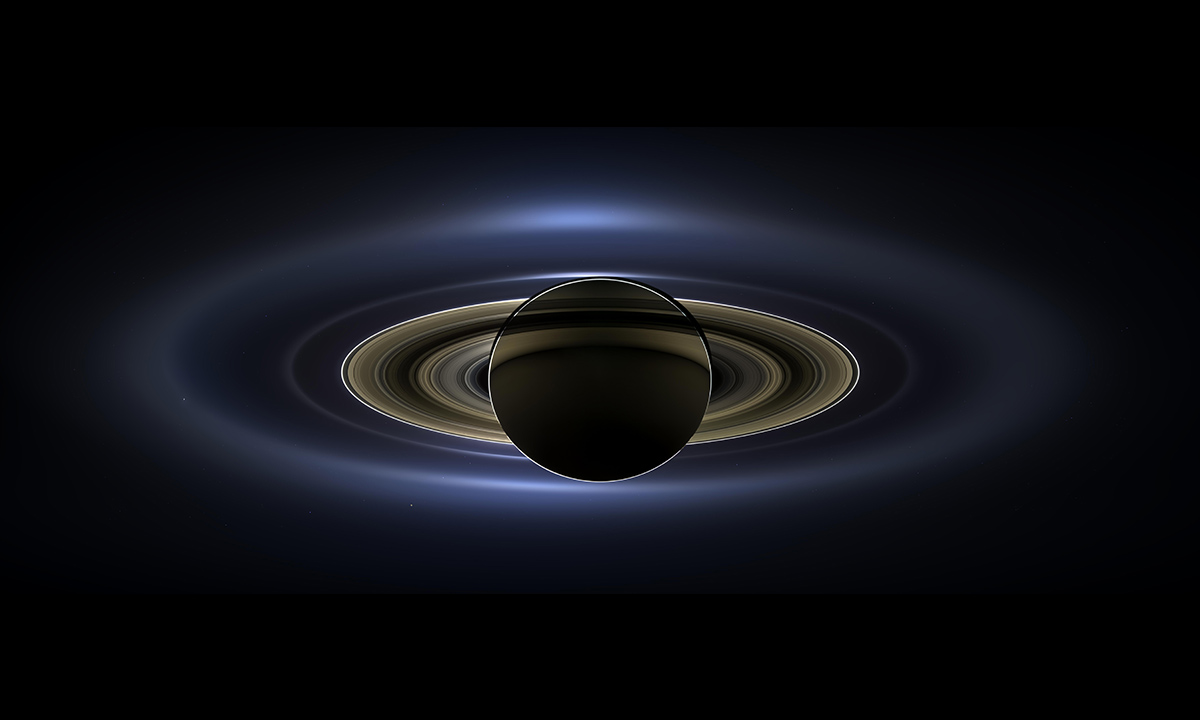

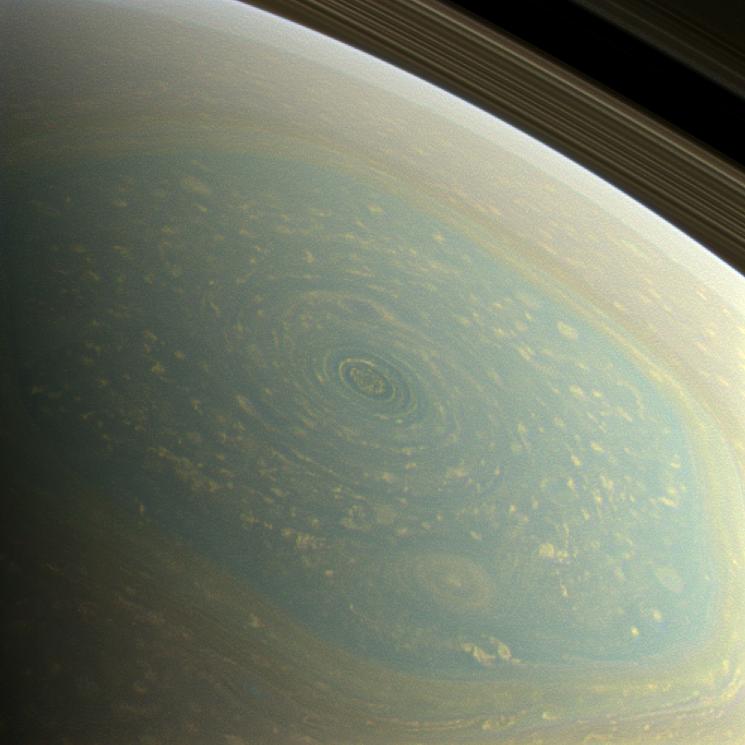

তবে বিজ্ঞানীরা শুধু এতেই সন্তুষ্ট থাকলেন না। তারা কেবল ফ্লাইবাই মিশনের চেয়ে আরও বড় ও কার্যকরী কোনো মিশনের কথা ভাবতে লাগলেন। এবার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করলেন সৌরজগতের ষষ্ঠ ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় গ্রহ শনিকে। অপরূপ বলয়ে বেষ্টিত রহস্যময় শনি যুগে যুগে মানুষকে শুধু আকর্ষণই করেনি, বরং বিজ্ঞানপ্রেমীদের মনে অনেক কৌতুহল এবং প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে, যার উত্তর আজও খুঁজে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

তাই শুধুমাত্র শনি গ্রহ এবং এর বলয় ও উপগ্রহসমূহকে ভালো করে জানার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চাভিলাষী ও আলাদা মিশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানীরা। এ মিশনটিই ক্যাসিনি-হাইগেন্স মিশন। ক্যাসিনি মিশন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে রোর বাংলার এই আর্টিকেলটি পড়ুন। এখানে শুধু ক্যাসিনি মিশনের সফলতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক্যাসিনি মিশন থেকে অর্জন

১৩ বছর সময়ব্যাপী ক্যাসিনি মিশনকে শুধু একটি সাফল্যমন্ডিত অভিযান বললেই ভুল হবে, বরং এ মিশনে এমন কিছু অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, যা পরিকল্পিত ছিল না। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারচেয়ে অনেক বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে এ অভিযানে। আজকের লেখায় ক্যাসিনি মিশনের এমনই কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জনের উপর আলোকপাত করা হবে।

টাইটানে অবতরণ

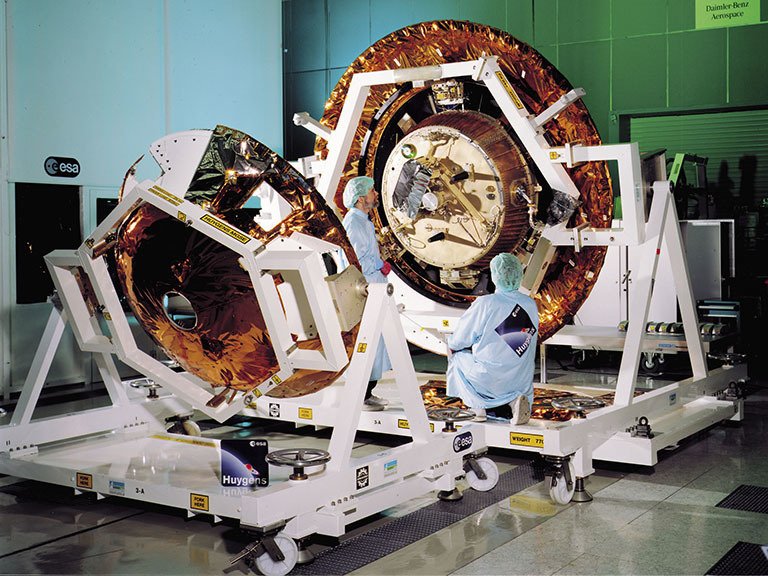

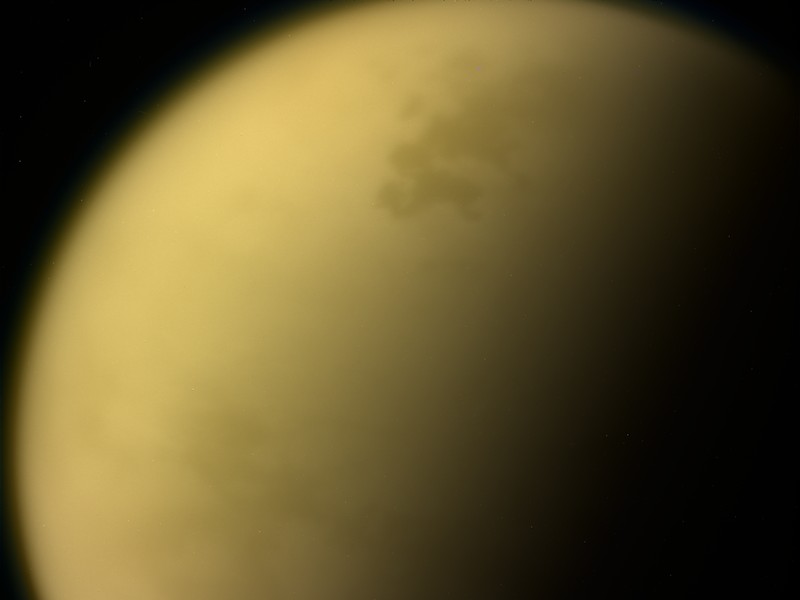

নিঃসন্দেহে ক্যাসিনি মিশনের সবচেয়ে বড় অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মনুষ্যনির্মিত কোনো যন্ত্রের টাইটানের অবতরণ। টাইটান শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ। আকৃতিতে এটি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়! সহজে তুলনা করার জন্য বলা যায়, এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ, এবং এর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ৪৫ ভাগের এক ভাগ। আরও সহজভাবে বোঝার জন্য, টাইটানের ব্যাস ও ভর, পৃথিবীর চাঁদের ব্যাস ও ভরের চেয়ে মোটামুটি দেড়গুণ বেশি। টাইটানে অবতরণের বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও, অসংখ্য মহাজাগতিক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, পৃথিবী থেকে প্রায় দেড়শো কোটি কি.মি. দূরে নিয়ে মনুষ্যনির্মিত কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কোনো উপগ্রহে ল্যান্ড করানোটা চাট্টিখানি কথা নয়!

সৌরজগতের সদস্য হিসেবে টাইটান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপগ্রহ, কেননা সৌরজগতের ভেতর কেবলমাত্র টাইটানেই অনেকটা পৃথিবীর মতো পরিবেশ বিদ্যমান। অর্থাৎ, সেখানে প্রাণের বিকাশের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্যাসিনি মিশনের পূর্বে টাইটানের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের স্পষ্ট কোনো ধারণা প্রায় ছিলই না। কিন্তু হাইগেন্স ল্যান্ডার সফলভাবে অবতরণ করায় নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, টাইটানের পৃষ্ঠতল কঠিন এবং অত্যন্ত শীতল। হাইগেন্স ল্যান্ডার থেকে পাওয়া চিত্র ও এতে থাকা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিমাপক যন্ত্রপাতি দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেলো, টাইটানে সমুদ্র, হ্রদ ও নদী সদৃশ অনেক জলাধার রয়েছে, যার অধিকাংশই জৈবযৌগ, বিশেষ করে তরল মিথেন ও ইথেন দ্বারা পরিপূর্ণ। হাইগেন্স ল্যান্ডার টাইটানের অবতরণের পর মাত্র কয়েক ঘন্টা টিকে ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই টাইটানের ভূ-পৃষ্ঠ ও সংলগ্ন পরিবেশ নিয়ে যেসব পরীক্ষণগুলো করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় ভূ-পৃষ্ঠ ও জৈবযৌগপূর্ণ জলাধারগুলোর গভীরে তরল অ্যামোনিয়া এবং বরফ বা পানির অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা আছে।

টাইটানে অবতরণের সময় হাইগেন্সের ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও

এছাড়া, টাইটানের বায়ুমন্ডলে পৃথিবীর ন্যায় নাইট্রোজেনের আধিক্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। হাইগেন্স ল্যান্ডারটি পূর্বের চেয়ে আরও বেশি নির্ভুল ভৌত ও রাসায়নিক তথ্য-উপাত্ত দিয়েছে টাইটানের আবহাওয়া সম্পর্কে। যেমন- বাতাসের গতিবিধি, বায়ুতে বিদ্যমান বিভিন্ন আয়ন ও আইসোটোপের তথ্য, বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব, উপাদান, তাপমাত্রা, তড়িৎ-প্রকৃতি ও টাইটানের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ধরন ও এর প্রভাব। এসব তথ্য এখনো বিশ্লেষণ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা, যা থেকে সামনের দিনগুলোতে নিশ্চিতভাবেই আরও অনেককিছুই জানতে পারবো আমরা।

সর্বোপরি, শনির উপগ্রহ টাইটান বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে রাতারাতি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে ক্যাসিনি-হাইগেন্স মিশন।

এনসিল্যাডাসে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট ও ক্রায়োভলকানো

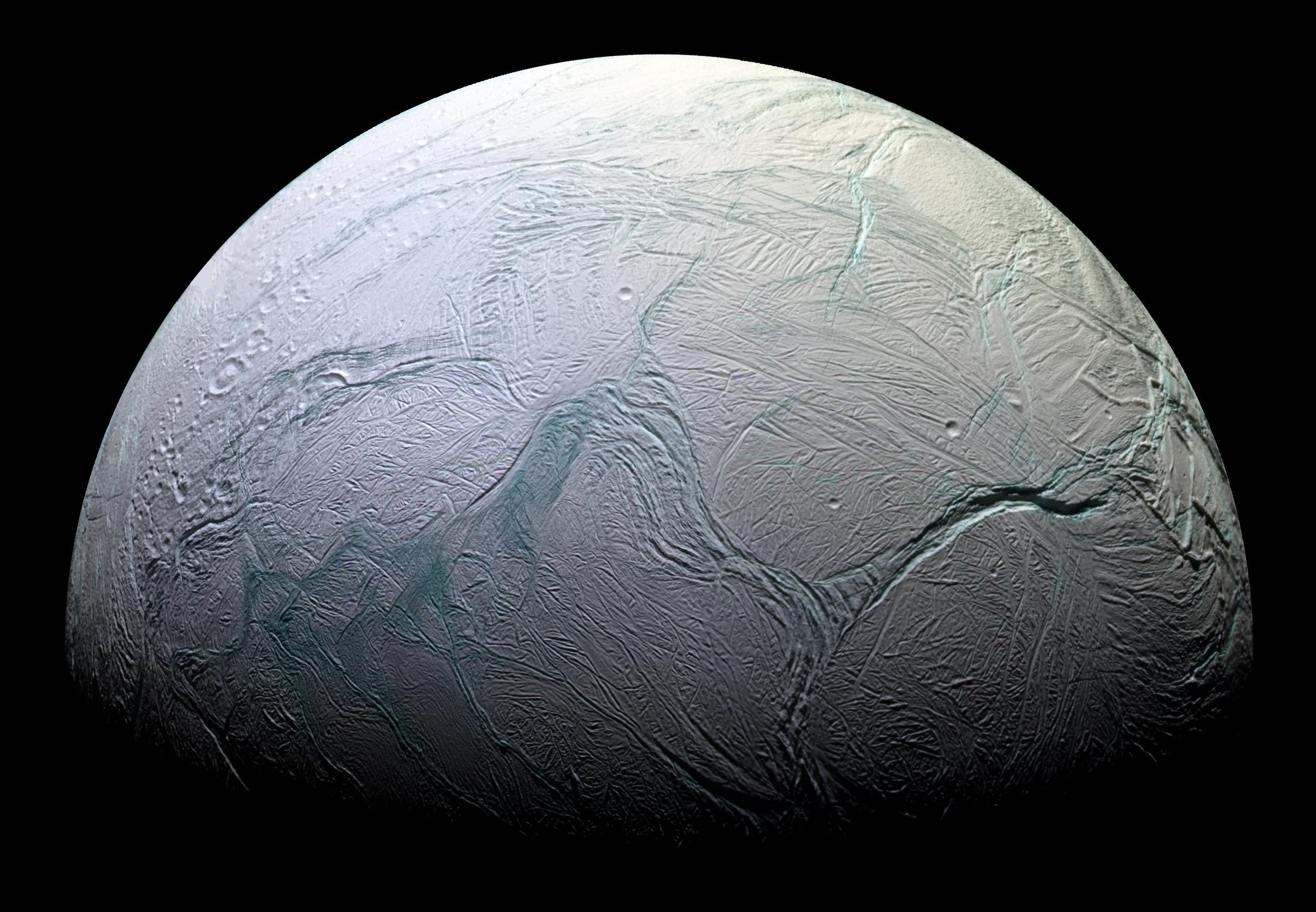

এনসিল্যাডাস (Enceladus) শনির ষষ্ঠ বৃহৎ উপগ্রহ। ক্যাসিনি মিশনে এ উপগ্রহ সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে, যা একে বিজ্ঞানীদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ক্যাসিনি মিশনের পূর্বে জানা ছিল যে, এনসিল্যাডাস সৌরজগতের অন্যতম উজ্জ্বল বস্তু। কিন্তু কেন এটি এত উজ্জ্বল, সে সম্পর্কে কারোই স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

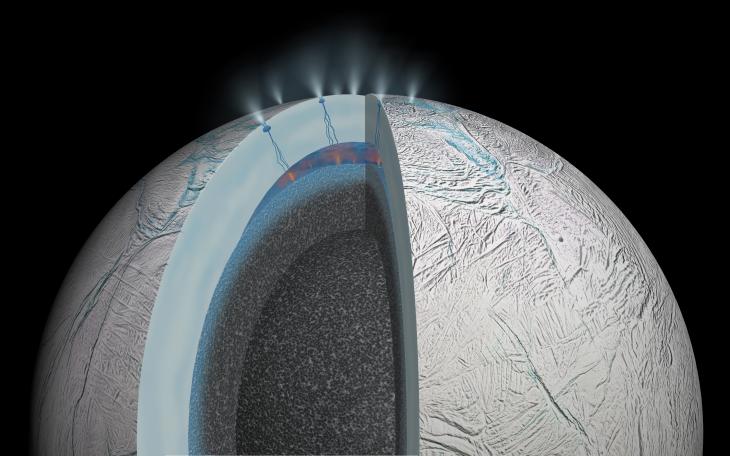

ক্যাসিনি এনসিল্যাডাসের যেসব ছবি তুলেছিল এবং এ উপগ্রহটির পরিবেশ নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল, তা থেকে জানা গেছে, এনসিল্যাডাসের পৃষ্ঠতল মূলত বরফে আচ্ছাদিত (যা প্রায় ৩০-৪০ কি.মি. পুরু!)। তবে বরফের এর পুরু আস্তরণের নিচে তরল পানি আছে বলে অনুমান করা হয়। উপগ্রহটির বায়ুমন্ডলে জলীয়বাষ্প, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি বিদ্যমান।

ভিডিওতে পৃথিবীর সমুদ্রের তলদেশে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট দেখা যাচ্ছে

তবে আরো চমকপ্রদ বিষয় হলো, এনসিল্যাডাসে অনেকগুলো ‘হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট’ এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যেগুলো দিয়ে মতো ‘তুলনামূলক’ উষ্ণ পদার্থসমূহ (শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার কাছাকাছি, যা আশেপাশের পরিবেশের তুলনায় উষ্ণ) নির্গত হয়। ‘হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট’ হলো সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত এমন ফাটল, যার মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভ হতে উষ্ণ জলধারা নির্গত হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে। এতে পানি ছাড়াও হাইড্রোজেনসহ অন্যান্য কিছু জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে, যা প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

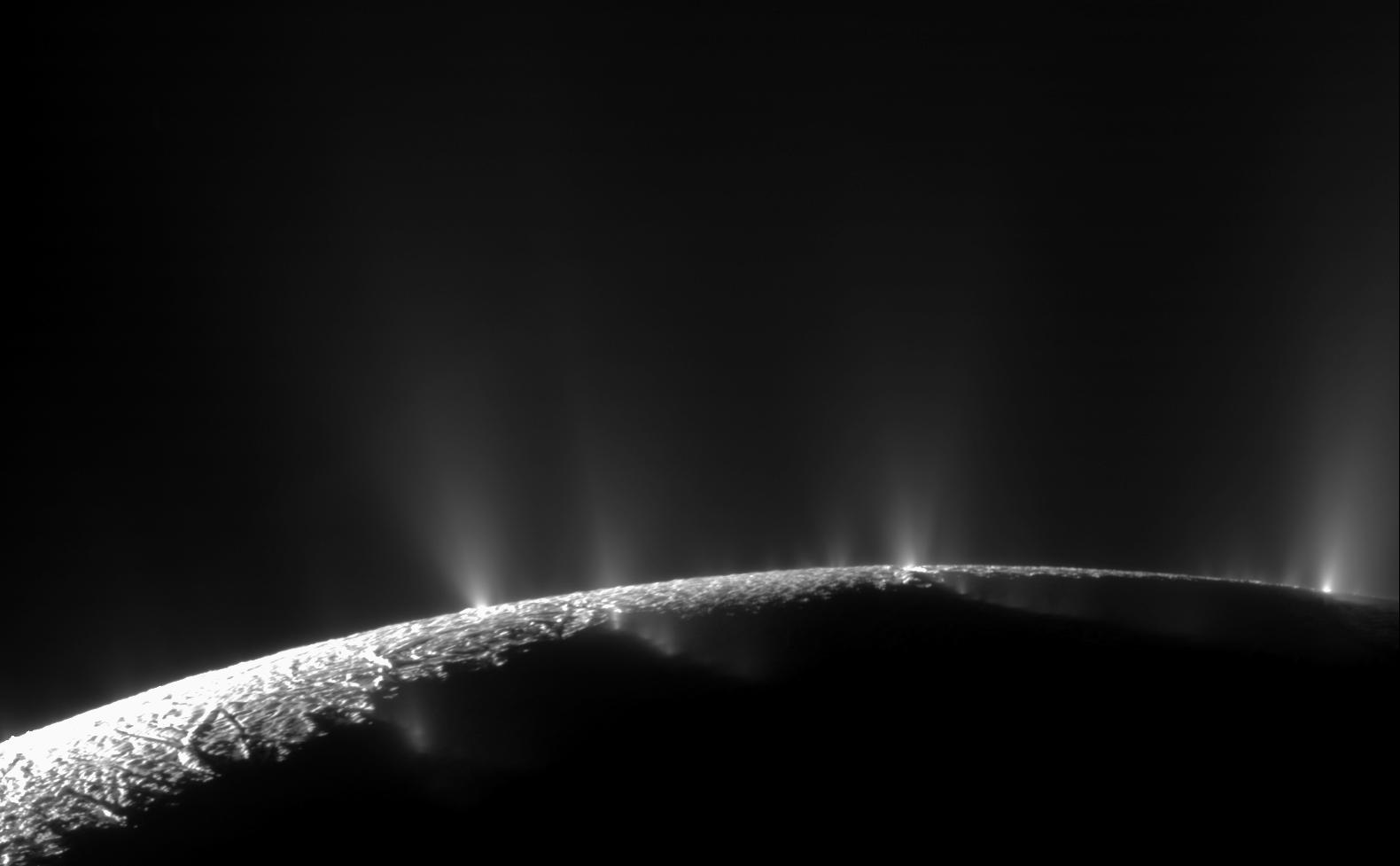

এছাড়াও এনসিল্যাডাসে অনেকগুলো ক্রায়োভলকানোর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ক্রায়োভলকানো‘কে ‘শীতল আগ্নেয়গিরি’ বলা যায়, যার মুখ দিয়ে লাভা বা গলিত পদার্থের পরিবর্তে তরল বা কঠিন শীতল পদার্থসমূহ প্রবল বেগে নির্গত হয় (মূলত পানি, বরফ ও বিভিন্ন জৈব পদার্থ) এবং সেগুলো বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এনসিল্যাডাসের ক্রায়োভলকানো থেকে নির্গত এ পদার্থগুলো বাষ্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ টুকরা হিসেবে এর বায়ুমন্ডল পেরিয়ে মহাকাশেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে পানি, কার্বন-ডাই অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইডসহ অন্যান্য কিছু জৈব উপাদানের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। তবে ক্যাসিনি এতে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করে। এ থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা জোরালো হয় যে, এনসিল্যাডাসের বরফাচ্ছাদিত পৃষ্ঠের নিচে অবশ্যই তরল পানি রয়েছে। কেননা, অ্যামোনিয়া পানিতে সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং তা পানিতে মিশে পানির হিমাঙ্ককে (যে তাপমাত্রায় পানি বরফে পরিণত হয়) অনেক কমিয়ে দেয়। ফলে শূন্যের নিচে প্রায় একশো ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি পর্যন্তও পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে। পানিকে বরফে পরিণত করার জন্য যতটুকু শীতলতার প্রয়োজন হয়, এনসিল্যাডাসের পরিবেশ এর চেয়েও অনেক বেশি শীতল। এত নিম্ন তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া পানিকে তরল রাখতে ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে।

শনির ‘ই’ বলয় (E Ring), যেটি শনির সর্ব বহিঃস্থ বলয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে, তাতে অবস্থিত বেশিরভাগ উপাদানই এনসিল্যাডাসের ক্রায়োভলকানো থেকে নির্গত বলে নিশ্চিত হয়েছেন ক্যাসিনি মিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা।

এনসিল্যাডাসের বরফপৃষ্ঠ বেশিরভাগ সূর্যালোককেই প্রতিফলিত করে দেয়, তাই এর অধিকাংশ অঞ্চলের তাপমাত্রাই শূন্যের অনেক নিচে। তবুও ক্রায়োভলকানোগুলো যে অঞ্চলে রয়েছে, সে অঞ্চলগুলোর তাপমাত্রা খানিকটা বেশি হওয়ায় এনসিল্যাডাসেও প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, এর পরিবেশে যেসব উপাদান বিদ্যমান, তা প্রাণের প্রাথমিক বিকাশ ও জীবনধারণের জন্য উপযোগী।

চেনা শনির অচেনা বলয়

শনির বলয় বা রিং মূলত সাতটি ভাগে বিভক্ত এবং এদেরকে ইংরেজী বর্ণমালার বর্ণগুলো অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। তবে ধারাবাহিকভাবে নয়, যেটি প্রথমে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘এ’ (A), এরপর যেটি আবিষ্কৃত হয়, সেটির নাম ‘বি’ (B)- এভাবে। শনির সবচেয়ে ভেতরের বলয়ের নাম ‘ডি’ (D), এর পরেরটি ‘সি’ (C), তারপর ‘বি’ (B)। ‘বি’ বলয়ের পর রয়েছে বিশাল বড় একটি ফাঁকা স্থান (প্রায় ৪,৭০০ কি.মি.), যেটিকে আবিষ্কারকের নামানুসারে ‘ক্যাসিনি ডিভিশন’ বলা হয় (তার নামেই ‘ক্যাসিনি মিশন’ এর নামকরণ হয়েছে)। এই বিভাজনের পর রয়েছে যথাক্রমে ‘এ’ (A), ‘এফ’ (F), ‘জি’ (G) ও সবার বাইরে রয়েছে ‘ই’ (E) বলয়। অর্থাৎ, ভেতরের বলয় থেকে বাইরের বলয়ের দিকে যেতে থাকলে ইংরেজিতে বলয়গুলোর ধারাবাহিক নাম হবে D-C-B-Cassini Division-A-F-G-E। তবে সর্বশেষ বলয়, অর্থাৎ ‘ই’ বলয়ের বাইরেও আরেকটি অস্পষ্ট বলয় রয়েছে, যেটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ফিবি’ (Phoebe) বলয়। আবার, এসব বলয়েরও রয়েছে বিভিন্ন উপ-বিভাগ।

যে বলয়গুলোর কথা বলা হলো, ক্যাসিনি মিশনের পূর্বে আমরা শনির বলয় সম্পর্কে অন্তত এতটুকুই জানতাম। ক্যাসিনি শনিকে প্রদক্ষিণ করার সময় বিভিন্ন পাশ থেকে শনির যেসব ছবি পাঠায়, তা থেকে আরও কিছু আবছা বা অস্পষ্ট বলয় পরিলক্ষিত হয়, যা সম্পর্কে আমাদের পূর্বে কোনো ধারণাই ছিল না।

এছাড়া সর্ববহিঃস্থ ‘ই’ বলয়, যেটি এনসিল্যাডাসের ক্রায়ো-ভলকানো থেকে নির্গত উপাদান থেকে তৈরি বলে ধারণা করা হয়, সেটিতে লবণাক্ত পানির উপস্থিতি শনাক্ত করে ক্যাসিনি। যা ইঙ্গিত করে, এনসিল্যাডাসের বরফাচ্ছন্ন আবরণের তলদেশে লবণাক্ত পানির মজুত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

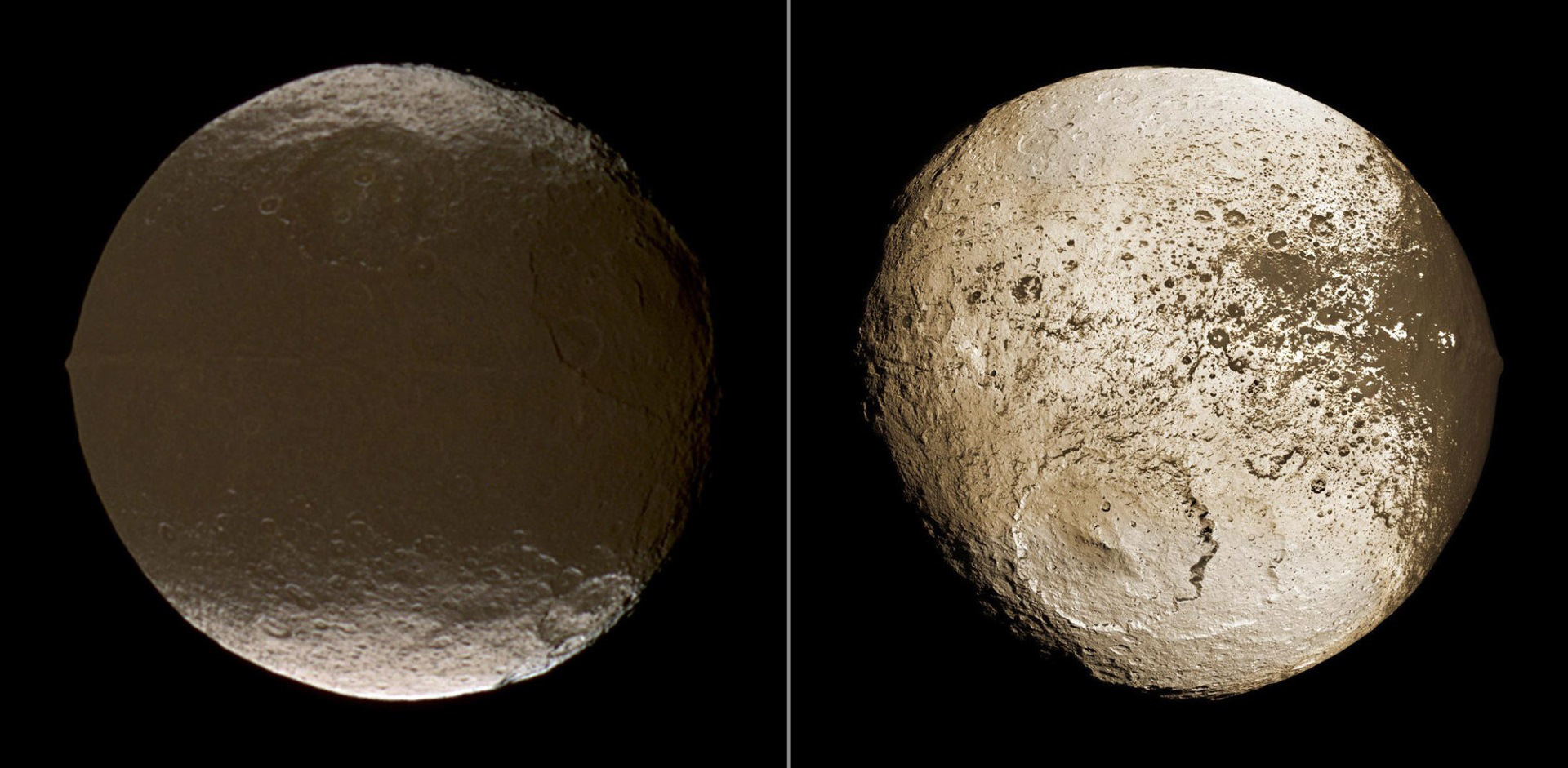

ল্যাপিটাসের ‘অদ্ভূত রূপ’ এর রহস্য উন্মোচন

শনির ল্যাপিটাস উপগ্রহের অদ্ভূত রূপ বিজ্ঞানীদের অনেক ভাবিয়েছে, এখনো ভাবায়। তবে এতদিন এই রহস্যের কোনো কূল-কিনারা করতে না পারলেও ক্যাসিনি মিশন ল্যাপিটাসের বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। যদিও ল্যাপিটাসকে নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে, তবুও এর সম্পর্কে কিছু বিষয় আগের চেয়ে সঠিকভাবে ব্যখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। আচ্ছা, এবার ল্যাপিটাসের ‘রূপের রহস্য’টা বলা যাক।

ল্যাপিটাস নামক উপগ্রহটির একপাশ আলোকোজ্জ্বল দেখা গেলেও অন্যপাশ কালো বা অন্ধকারাচ্ছন দেখায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এ দুই অংশ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং ল্যাপিটাসের কোথাও এ ভিন্ন উপাদানসমূহের মিশ্রণ নেই। কেননা, কোথাও সাদা ও কালোর মিশ্রণে ‘ধূসর’ রঙের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। ক্যাসিনি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন।

ল্যাপিটাস নিজের কক্ষপথে শনিকে আবর্তনের সময় শনির ‘ফিবি’ বলয়ের মধ্য দিয়েও যায়। অর্থাৎ, ল্যাপিটাসের কক্ষপথ ও শনির ‘ফিবি’ বলয় পরস্পরকে অতিক্রম করে। আবার সেই ‘ফিবি’ বলয়ে ল্যাপিটাসের নিকটবর্তী উপগ্রহ ‘ফিবি’ থেকে নির্গত হয়ে বা ছিটকে আসা বিভিন্ন পদার্থের ভাঙা ও চূর্ণ অংশ এবং নানাবিধ উপাদানের তৈরি ছোট-বড় টুকরা বিদ্যমান, যেগুলোকে ‘ডেব্রিস’ (Debris) বলা হয়ে থাকে (আক্ষরিক অর্থে ‘ডেব্রিস’ অর্থ কোনোকিছুর ধ্বংসাবশেষের ছোট ছোট টুকরা)। আবার শনির সাপেক্ষে ল্যাপিটাসের নিজ কক্ষপথে আবর্তনকাল ও নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনকাল সমান। এরকম ঘটনাকে বলা হয় ‘টাইডাল লকিং’। চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝে টাইডাল লকিং রয়েছে। অর্থাৎ, চাঁদ পৃথিবীর সাথে ‘টাইডালি লকড’ (Tidally Locked)।

এই টাইডাল লকিং এর ফলে ল্যাপিটাসের একপাশের পৃষ্ঠ সর্বদাই কক্ষপথ বরাবর ল্যাপিটাস যেদিকে গতিশীল, সেদিকে মুখ করে থাকে, অর্থাৎ সেদিক অভিমুখী হয়ে থাকে। তাই ‘ডেব্রিস’গুলো সর্বদা সেই পৃষ্ঠেই আছড়ে পড়ে। ধারণা করা হয়, সে ডেব্রিসগুলোর কারণেই ল্যাপিটাসের একপাশের পৃষ্ঠ কালো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখায়। আবার কালো বলে এ অঞ্চলটি সূর্যালোক থেকে অধিক তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়। ফলে এ অঞ্চলে থাকা পানির অণুগুলো বাষ্পীভূত হয়ে উজ্জ্বল অংশ, যেটি বেশ শীতল, সেখানে গিয়ে ঘনীভূত হয়ে বরফে রূপ নেয়। আবার এ বরফই সূর্যালোককে প্রতিফলিত করে এ অঞ্চলটিকে শীতল রাখে এবং গোটা প্রক্রিয়াটিই চক্রাকারে চলতে থাকে। এ কারণেই ল্যাপিটাসের একপাশ কালো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়, আর অপরপাশ উজ্জ্বল দেখায়।

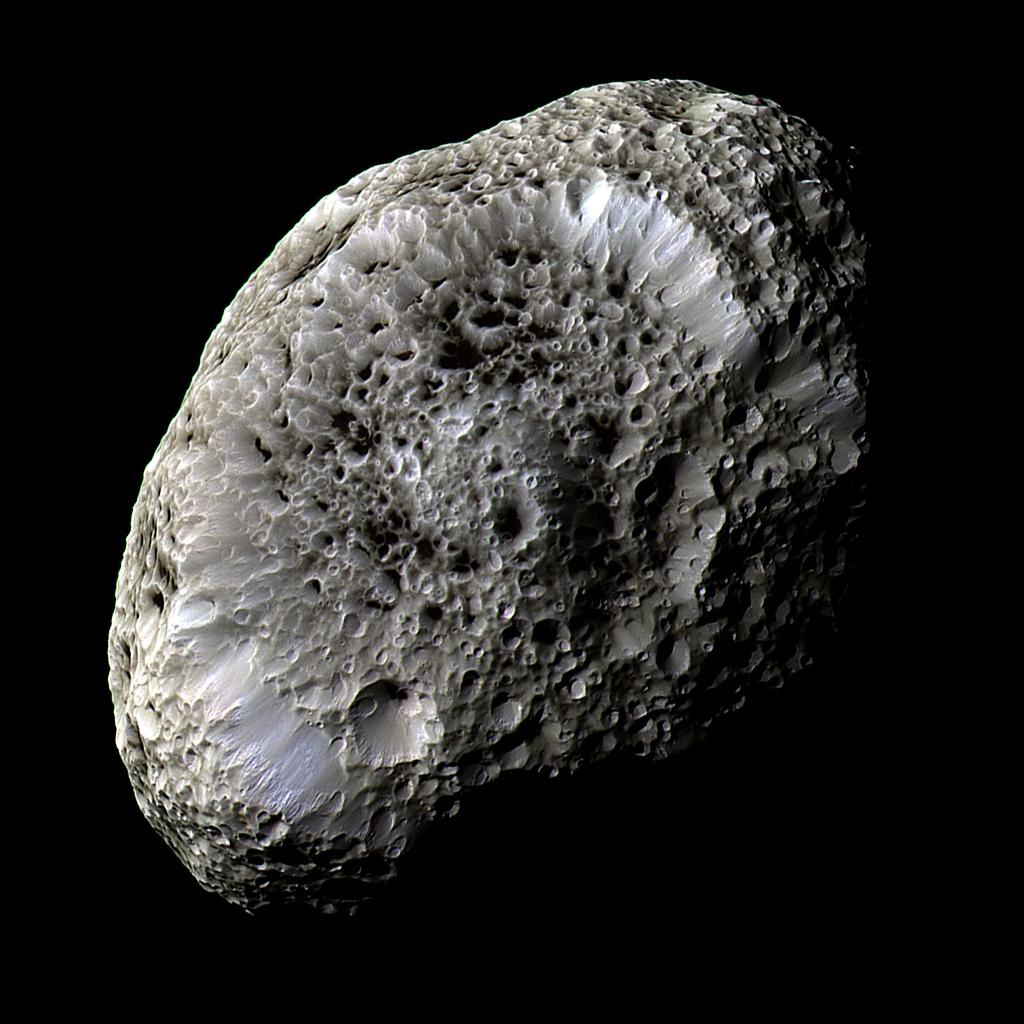

উপগ্রহগুলোর বিচিত্র আকৃতি ও রঙ

শনির উপগ্রহগুলো যেমন সংখ্যায় অধিক, তেমনি তারা বর্ণ ও আকৃতিতেও বৈচিত্রময়। এতদিন পর্যবেক্ষণে শুধু দেখা গেছে, শনির যেসব উপগ্রহ ভেতরের বলয়গুলোর নিকট অবস্থিত সেগুলোর বর্ণ কিঞ্চিৎ লালচে এবং যে উপগ্রহগুলো বলয়ের বাইরের দিকে অবস্থিত, তাদের বর্ণ উজ্জ্বল ও ক্ষেত্রবিশেষে নীলচে। এর কারণ এতদিন জানা ছিলো না। তবে ক্যাসিনি মিশন থেকে আমরা জেনেছি, বলয়ের নিকটবর্তী উপগ্রহগুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট বলয়গুলোর উৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। হয় বলয়ের উপাদানগুলো কালের বিবর্তনে স্তরীভূত হয়ে উপগ্রহে রূপ নিয়েছে, অথবা উপগ্রহগুলো থেকে ছিটকে আসা অসংখ্য খন্ড বা টুকরা থেকেই বলয়ের উৎপত্তি ঘটেছে। তাই বলয়ের উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট উপগ্রহগুলোর উপাদানের ব্যাপক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বলয়ের নিকটবর্তী যেসব উপগ্রহের রঙ লালচে, সেগুলোতে বিভিন্ন জৈব যৌগের মিশ্রণ ও লৌহজাত উপাদানের সমাহার রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আর বাইরের দিকের যেসব উপগ্রহগুলো উজ্জ্বল ও নীলচে বর্ণের দেখা যায়, সেগুলোর অধিকাংশই এনসিল্যাডাস থেকে ছিটকে আসা বাষ্প ধারণ করে বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সে বাষ্পের অধিকাংশই পানির অণু বলে সেগুলো জমে বরফে রূপান্তরিত হয়, যা উপগ্রহগুলোর উজ্জ্বলতা ও নীলচে বর্ণের ব্যাখ্যা দেয়।

এছাড়াও শনির কিছু উপগ্রহের অদ্ভূত আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- প্যান ও এটলাস নামক উপগ্রহ দুটির আকৃতি অনেকটা ‘ফ্লাইং সসার’ এর মতো, যে ফ্লাইং সসারের কথা আমরা বিভিন্ন কল্পকাহিনীতে শুনতে পাই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এ ধরনের উপগ্রহগুলো নিজে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনের সময় এদের বিষুবীয় অঞ্চলে নিকটবর্তী বলয় থেকে আসা বিভিন্ন উপাদান জমা হতে থাকে এবং সেগুলো একসময় উপগ্রহটির অংশ হয়ে যায়। তাই বিষুবীয় অঞ্চল প্রসারিত হতে হতে উপগ্রহটির আকৃতি একসময় ফ্লাইং সসারের মতো হয়ে যায়।

আবার, প্রায় সমান আকারের দুটি বস্তুর মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলেও এই ফ্লাইং সসার আকৃতি তৈরি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

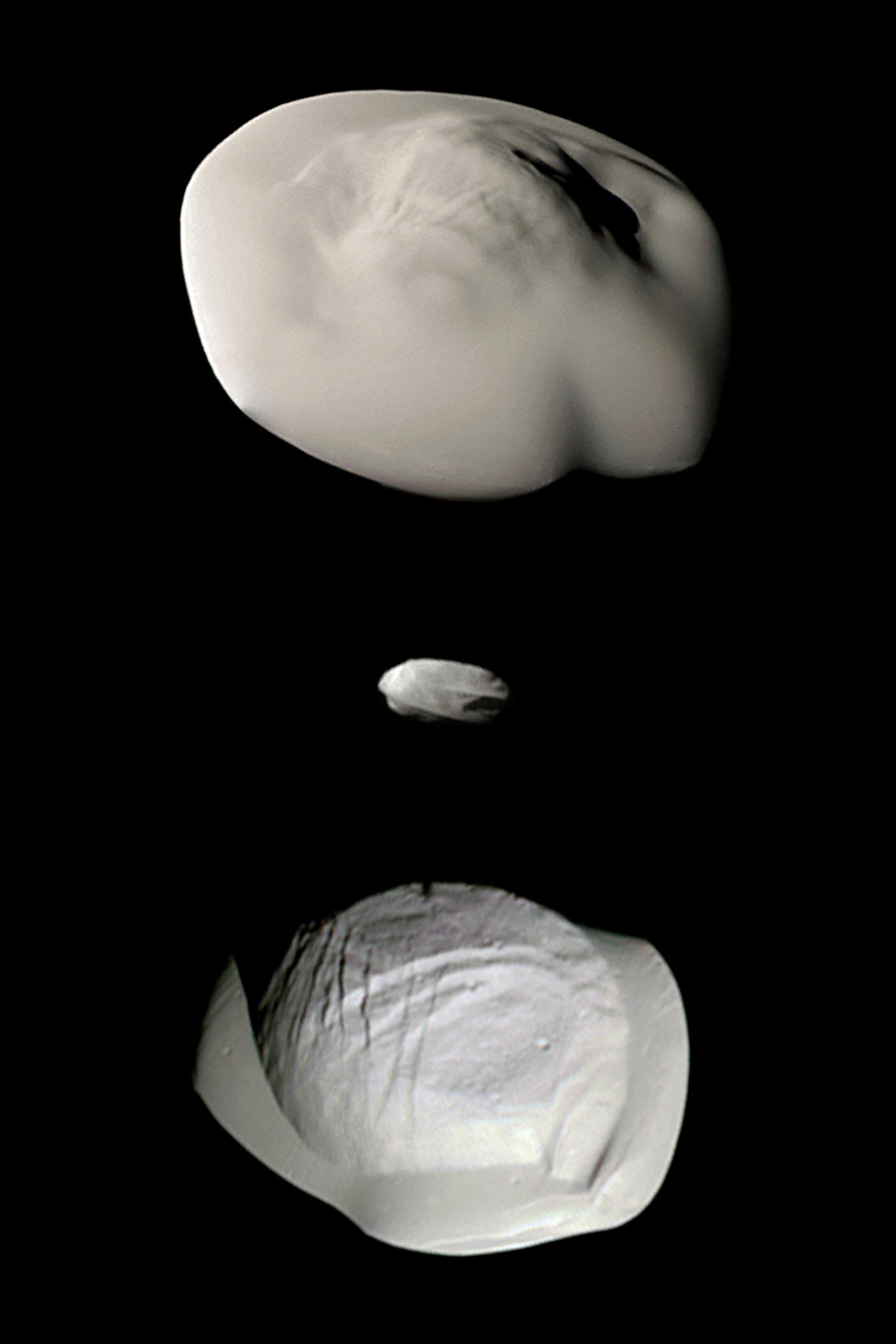

নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার

পৃথিবী থেকে শনির গড় দূরত্ব প্রায় দেড়শো কোটি কি.মি.। যদিও আমরা এখন জানি যে, শনির উপগ্রহের সংখ্যা ৬০ এর অধিক, ক্যাসিনি শনিতে পৌঁছানোর পূর্বে মানুষ শুধুমাত্র শনির ৪০টির মতো উপগ্রহের কথা নিশ্চিতভাবে জানতো। এর বাইরে কয়েকটি উপগ্রহ যে থাকতে পারে, শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সেটি বিজ্ঞানীরা কেবল অনুমান করেছিলেন।

ক্যাসিনি শনিতে পৌঁছানোর পর অনুমিত সেসব উপগ্রহের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিলো, এবং সে নিজেই সাতটি নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার করে বসলো, যেগুলোর কথা মানুষ একদমই জানতো না! সেগুলোর মধ্যে ড্যাফিন, মেথোন, প্যালেন, অ্যাজিওন, পলিডিউসিস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শনির জগতকে নতুন করে জানা

শনিগ্রহের গাঠনিক উপাদান মূলত গ্যাসীয়। এমন একটি গ্রহ তার নিজ অক্ষের উপর পাক খেতে ঠিক কতটা সময় নেয়, তা বুঝে উঠা সহজ ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর উপরে অবস্থিত কোনো স্যাটেলাইট বা মহাকাশযান থেকে যদি বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে ২৪ ঘন্টা (প্রকৃতপক্ষে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড) পর পর বাংলাদেশ ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে আবার ঠিক একই জায়গায় চলে এসেছে। অর্থাৎ, এটিই হলো ‘এক দিন’ এর দৈর্ঘ্য। এখানে দিনের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য বাংলাদেশকে স্থির বিন্দু হিসেবে ধরা হয়েছে; বাংলাদেশের বদলে যেকোনো দেশ বা অঞ্চলকেই ধরা যায়।

কিন্তু শনি গ্রহ, অন্তত শনি গ্রহের উপরের পৃষ্ঠ যেহেতু গ্যাসীয়, তাই এতে কোনো স্থির বিন্দু ধরে নেওয়াটা সহজ কাজ নয়। কেননা, এর উপরের পৃষ্ঠ এবং অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ বা কেন্দ্রের কৌণিক বেগ সমান না-ও হতে পারে। তাই শনি গ্রহে ঠিক কতটুকু সময়ে একদিন, তা নির্ণয় করা বেশ কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন গ্রহের ঘূর্ণনের ফলে প্রাকৃতিকভাবেই সেগুলো থেকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রেডিও সংকেত নির্গত হয়; শনিও এমনই একটি গ্রহ। এই রেডিও সংকেতকে কাজে লাগিয়েই শনিতে দিনের দৈর্ঘ্য বের করা হয়। তবে ক্যাসিনি মিশন আমাদেরকে জানিয়েছে, শনির অভ্যন্তরে এই রেডিও সংকেতের উৎসও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। এ তথ্যটি শনির ঘূর্ণন ও দিনের দৈর্ঘ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদেরকে নতুন করে ভাবাচ্ছে।

এছাড়া ক্যাসিনি শনির বলয়কে আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে অনেক নতুন তথ্য দিয়েছে। দেখা গেছে, কিছু বলয় অত্যন্ত সক্রিয়; খুব দ্রুত তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। আবার শনির একেকটি বলয়ের সাথে তার সংলগ্ন উপগ্রহের আন্তক্রিয়া ও উৎপত্তিগত সম্পর্কের বিষয় অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি ক্যাসিনি মিশনের কল্যাণে। যেমন, বেশ কয়েকটি বলয় তার সংলগ্ন উপগ্রহ হতে নির্গত হয়ে বা ছিটকে আসা বিভিন্ন পদার্থ থেকে তৈরি হয়েছে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

শনির মোট ৬০টিরও বেশি উপগ্রহ রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু উপগ্রহ বিভিন্ন বলয়ের মধ্যে বা বলয়ের কাছাকাছি অবস্থান করে, বলয়ের উপাদানগুলোকে মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ধরে রেখেছে বলে মনে করা হয়। সম্ভবত এ কারণেই বলয়গুলো স্থিতিশীলতা লাভ করেছে।

প্লাস্টিকের সন্ধান!

যদিও প্লাস্টিক শব্দটা শুনলে কৃত্রিম কৃত্রিম একটা ভাব চলে আসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিতে প্লাস্টিক পদার্থের সন্ধান পাওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক কিছু না। আপনি বাজার থেকে কিছু কিনে আনার সময় যে পলিথিনের প্যাকেট বা ব্যাগটা ব্যবহার করেন, সেটির উপাদান আর আপনার চুলায় ব্যবহৃত গ্যাসের রাসায়নিক উপাদান প্রায় একই! অর্থাৎ চুলায় যে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়, সেটি ব্যবহার করে পলিথিন বা প্লাস্টিক উৎপাদন করা সম্ভব। আবার, চুলায় ব্যবহৃত গ্যাস কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই উৎপন্ন হয়। তাই, প্লাস্টিক বা পলিথিন নামটা শুনতে যতটা ‘অপ্রাকৃতিক’ বা ‘কৃত্রিম’ বলে মনে হয়, আসলে তা ততটা অপ্রাকৃতিকও নয়। যাদের রসায়ন নিয়ে সামান্য পড়াশোনা আছে, তারা সহজেই বিষয়টা বুঝতে পারবেন।

শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটানে একধরনের প্লাস্টিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্লাস্টিক বহু প্রকারের হতে পারে; টাইটানে যে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে, তা হলো ‘পলিপ্রোপিলিন’। এ পলিপ্রোপিলিন নামক প্লাস্টিক আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি।

শনির চৌম্বকক্ষেত্রে মহাজাগতিক কণার ত্বরণ

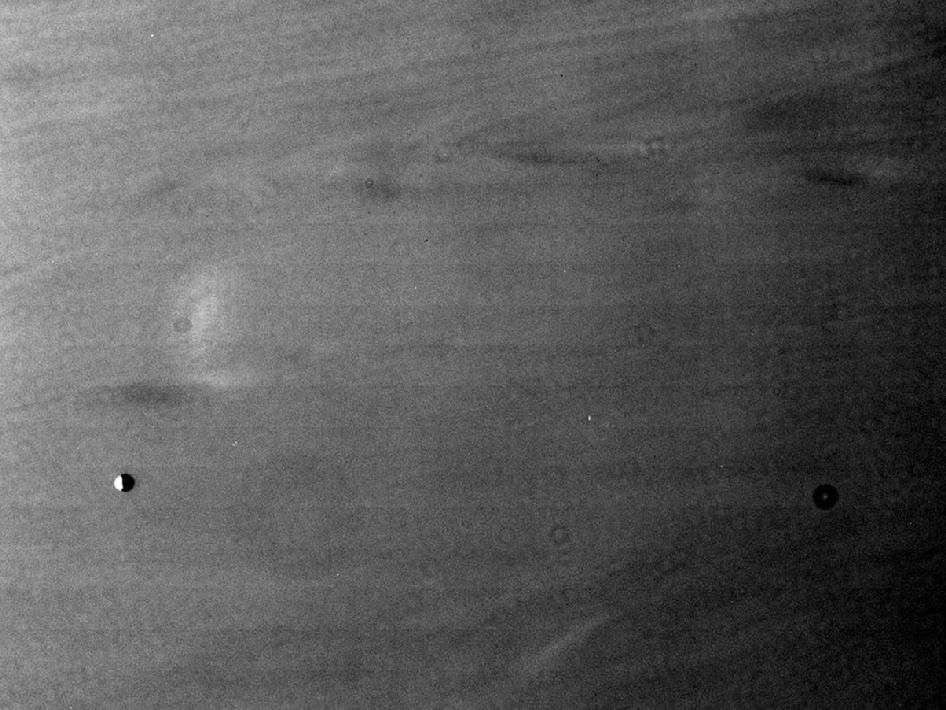

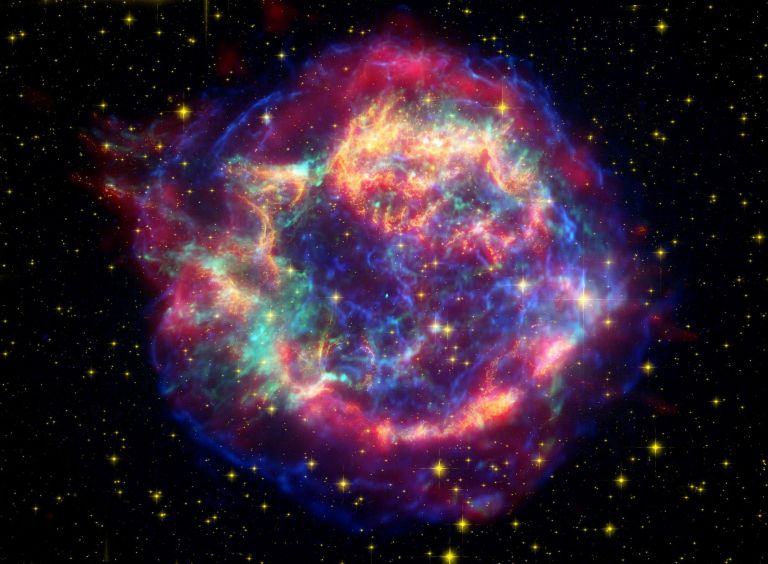

ক্যাসিনি শনির চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সময় অত্যধিক উচ্চগতি ও উচ্চশক্তির একধরনের কণার উপস্থিতি শনাক্ত করে। এ ধরনের উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা সাধারণত সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময় দেখা যায়। তবে সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরিসর হয় অনেক বেশি বিস্তৃত এবং তার সময়কাল অতি সামান্য। সে তুলনায় শনির আশেপাশে পরিলক্ষিত এ ধরনের কণার পরিমাণ অতি নগণ্য, তবে তা নিয়মিতই ঘটে চলছে।

ধারণা করা হয়, প্রবল সৌরঝড়ের ফলে নির্গত এসব কণা যখন শনির চৌম্বকক্ষেত্রে আঘাত করে, তখন শকওয়েভের সৃষ্টি হয়। এ শকওয়েভের ফলে কণাগুলো অত্যন্ত উচ্চবেগ ও শক্তি লাভ করে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময়ও এ ধরনের শকওয়েভ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

যদিও সুপারনোভা বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটের সাথে শনির চৌম্বকক্ষেত্রে পরিলক্ষিত এ ঘটনার বিস্তর ফারাক রয়েছে, তবুও এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সুপারনোভা বিস্ফোরণকে ভালো করে বোঝার জন্য গবেষকদেরকে অনেক সহায়তা করবে।

মহাকাশ মিশন পরিচালনার অভিজ্ঞতা

ক্যাসিনি-হাইগেন্স মিশন মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই মিশনের সফলতা এবং এই মিশন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে।

ক্যাসিনি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করার পর শনিতে পৌঁছাতে সাত বছর সময় নিয়েছে এবং অতিক্রম করেছে প্রায় দু’শো কোটি কি.মি. এর কাছাকাছি দূরত্ব। আমরা হয়তো ভাবতেও পারি না এই পুরোটা পথে, পুরোটা সময়জুড়ে নিঃসঙ্গ ক্যাসিনি মহাকাশযানটি কতশত মহাজাগতিক বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে সফলভাবে শনির কক্ষপথে পৌঁছাতে পেরেছে। যেকোনো মহাকাশ মিশন পরিচালনার একদম শুরু থেকে প্রত্যেকটা পর্যায়ে কোনো না কোনোভাবে মহাকাশযানটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। হাজারো সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মিশনের বিজ্ঞানীরা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে একেবারে ফেলে দিতে পারেন না। ক্যাসিনি এসব আশংকাকে মিথ্যা প্রমাণ করে শনিতে পৌঁছাতে পেরেছে।

শুধু পৌঁছেই ক্ষান্ত থাকেনি, তার সাথে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হাইগেন্স ল্যান্ডারকে টাইটানে পাঠিয়েছে, নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে, নিজে শনিকে দুই শতাধিকবার প্রদক্ষিণ করেছে, শতাধিকবার শনির বিভিন্ন উপগ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়েছে এবং প্রতিবারই শনি, শনির বলয় ও তার উপগ্রহ সম্পর্কে নতুন নতুন আলোড়ন সৃষ্টিকারী তথ্য দিয়েছে।

যদিও শনির কক্ষপথে পৌঁছানোর পর ক্যাসিনির মাত্র চার বছর কাজ করার কথা ছিল, কিন্তু সে অতিরিক্ত নয় বছর কাজ করে আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে দিয়েছে। এর মধ্যে ক্যাসিনিকে পৃথিবী থেকে অনেক নতুন নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে বসে, প্রায় দেড়শো কি.মি. দূরে থাকা একটি মহাকাশযানকে নিয়ন্ত্রণ করাটা অত্যন্ত দুরূহ একটি ব্যাপার। ভাবুন তো, এত দুরত্বের কারণে ক্যাসিনি ঠিক এই মুহূর্তে কী করছে বা কোথায় আছে, তা আপনি প্রায় দেড় ঘন্টা পর জানতে পারবেন। (কেননা, শনি থেকে পৃথিবীতে আলো বা রেডিও সংকেত আসতে এতটা সময় লাগবে) আবার ক্যাসিনিকে সেই অনুসারে কোনো দিকনির্দেশনা দিলে ক্যাসিনির কাছে তা প্রায় দেড় ঘন্টা পর পৌঁছাবে। এই দেড় ঘন্টায় ক্যাসিনি হয়তো আর পূর্বের অবস্থায় থাকবে না। তাই আপনার বিশ্লেষণ হতে হবে একেবারে নিঁখুত এবং সিদ্ধান্ত হতে হবে অত্যন্ত দূরদর্শী। অর্থাৎ, ক্যাসিনি থেকে পাওয়া কোনো তথ্য বিশ্লেষণ করে ক্যাসিনিকে সে অনুসারে দিকনির্দেশনা দেওয়ার সময় আপনাকে একদম সূক্ষ্মভাবে হিসাব করতে হবে যে, এখন থেকে ঠিক তিন ঘণ্টা(দেড় ঘন্টা + দেড় ঘন্টা, সংকেত আসা এবং যাওয়ার জন্য) পর ক্যাসিনি ঠিক কোথায় থাকবে, কী অবস্থায় থাকবে।

এই দুরূহ কাজটিই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সফলভাবে করেছেন, তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি আরও পরিপূর্ণ হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই ভবিষ্যতের মহাকাশযাত্রাকে আরও সাফল্যমন্ডিত করে তুলবে। এছাড়া ভবিষ্যতের মহাকাশ মিশনসমূহ পরিচালনার জন্য যেসব মহাকাশযান তৈরি করা হবে, সেগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্যাসিনিকে উল্লেখযোগ্য একটি মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কেননা, এটি অত্যন্ত সুচারুভাবে তার কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে।

সাত বছর সময় নিয়ে শনির কক্ষপথে পৌঁছানোর পর সুদীর্ঘ আরও তেরো বছর যাবত ক্যাসিনি সেখানে মিশন চালিয়ে গেছে। অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পিত চার বছরের বাইরেও তার কার্যক্রম আরও নয় বছরের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর কী হলো? ক্যাসিনি কি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল? কেন তাকে এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে না?

এর উত্তর হলো, না, আমাদের প্রিয় ক্যাসিনির কিছুই হয়নি; সে প্রায় পুরোপুরি সুস্থই ছিলো। তবে তারও তো আমাদের মতো খাদ্যরূপী জ্বালানী বা ফুয়েলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মহাকাশের সেই সুদূর নিঃসঙ্গতায় মানুষের মতো কে তাকে পরম মমতায় রিফুয়েলিং করে দেবে?

ক্যাসিনি মিশনের অন্যতম সাফল্য হলো, এটি শনির কিছু উপগ্রহে প্রাণের বিকাশ ও জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশের সন্ধান দিয়েছে। সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকুক আর না-ই বা থাকুক, প্রাণের বিকাশের যে সম্ভাবনা, তা যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সেজন্য জ্বালানী ফুরিয়ে আসা ক্যাসিনিকে শনি গ্রহের ভেতর বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ক্যাসিনি যেন নিজেরই আবিষ্কৃত প্রাণের সুপ্ত বীজগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকেই শনির কাছে সঁপে দিয়েছে।

.jpg?w=600)