২০০৩ সালে জ্যোতির্বিদ্যার জগতে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেলো। মনিটরে সদ্য ভেসে ওঠা অস্পষ্ট কিছু ছবির উপর চোখ বোলাতে থাকা কয়েকজন গবেষক যেন শত বছরের অধরা সোনার হরিণের সন্ধান পেলেন তার মাঝে। “অবিশ্বাস্য!”, একজন বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন। তার কথায় বাকিরা ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকে। পুরো ব্যাপারটি আসলেই অবিশ্বাস্য।

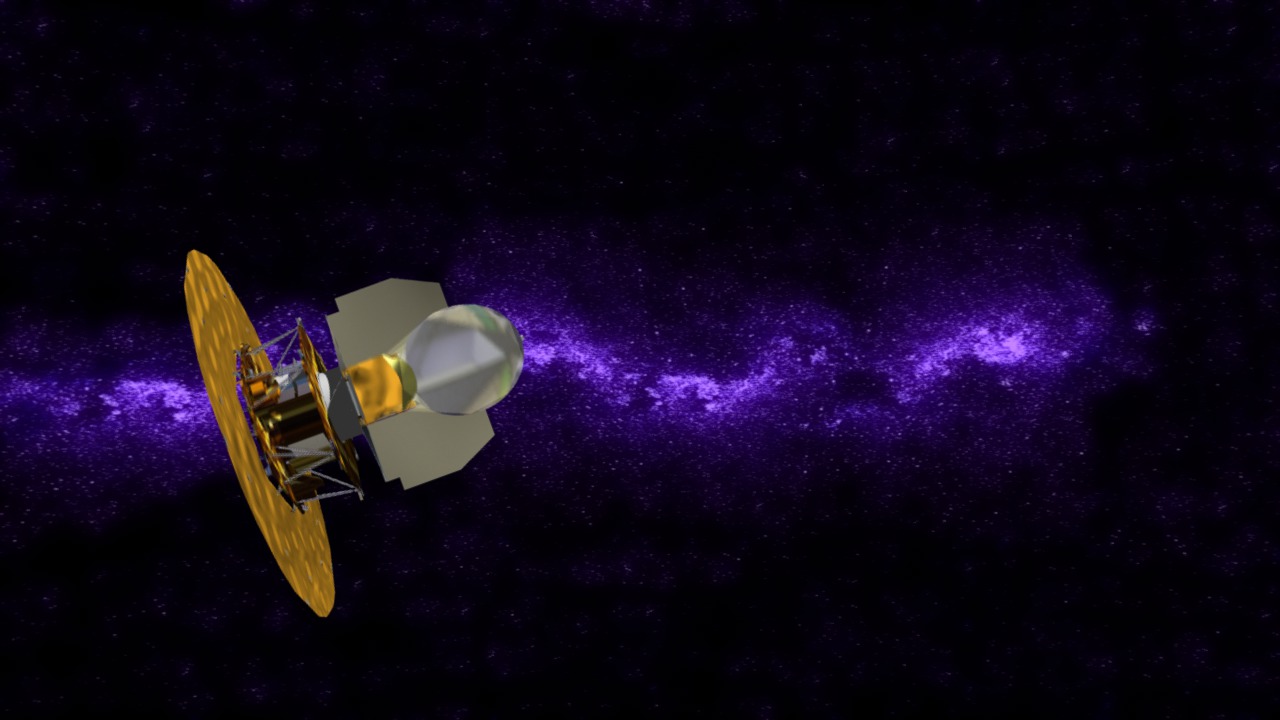

WMAP-নামক এক স্যাটেলাইট কর্তৃক প্রেরিত সেই ছবিগুলো মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জ্যোতির্বিদগণ এই ছবির মাঝে যেন সকল অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। ধীরে ধীরে সেটা জ্যোতির্বিদদের আস্তানা ছাড়িয়ে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেকে সেই ছবি দেখে তেমন কিছুই বুঝতে পারলো না। কিন্তু তারপরেও সেই ছবি দেখে পুরো পৃথিবী যারপরনাই অভিভূত হলো।

সেই অস্পষ্ট ছবির মাঝে গবেষকগণ কী এমন খুঁজে পেলেন, সে ধাঁধায় আটকে গেলো অনেকেই। আমার এবং আপনার সাধারণ চোখে সেই ছবিগুলো সাদা-কালো, দুর্বোধ্য হলেও তাদের চোখে সেগুলো ছিল অমূল্য রত্ন। সেই ছবিগুলো ২০০৩ সালের কোনো ছবি নয়। বরং আজ থেকে প্রায় ৩,৮০,০০০ বছর পূর্বের মহাজগতের হাস্যোজ্জ্বল আলোকচিত্র, যার মাঝে লুকিয়ে আছে মহাবিশ্বের একদম প্রাথমিক পর্যায়ের অবশিষ্ট বিপুল পরিমাণ শক্তি। এই শক্তির সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছিলো আমাদের মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো। তাই এই সাদাকালো ছবিটি প্রাচীন মহাবিশ্বের সর্বপ্রথম মানচিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এই ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছে ২০০১ সালে উৎক্ষেপণকৃত স্যাটেলাইট WMAP।

সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানীদের উপর। একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকলো চারদিক থেকে। ইন্সটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যাট প্রিন্সটনের বিজ্ঞানী জন বাহকাল সকল প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে জানান, “অনুমান এবং কল্পনার জ্যোতির্বিদ্যা থেকে নির্ভুল বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে এই ছবিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।” বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে বেশ আয়োজন করে ছাপানো হলো এই তথ্য। আমাদের মহাবিশ্বের বয়স কত? মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কী? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর মিলবে এই ছবিগুলোর মাধ্যমে।1

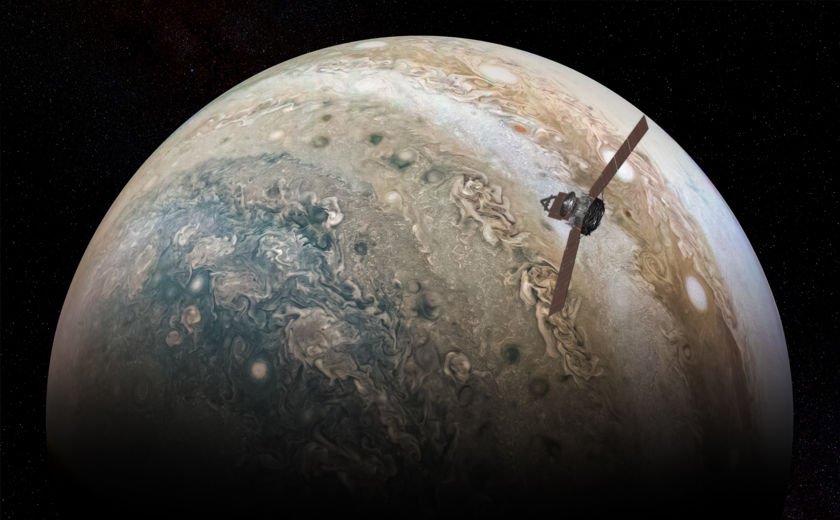

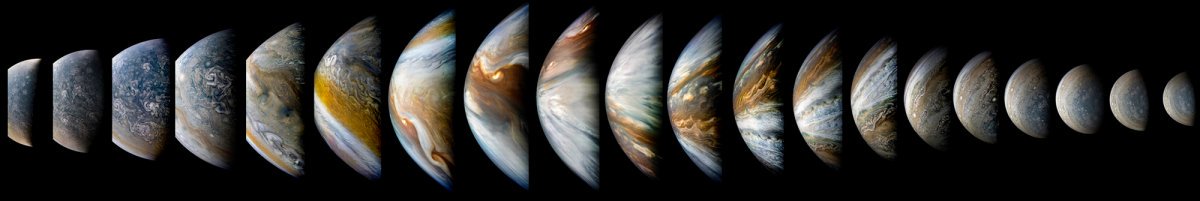

তারপর অনেকটা সময় কেটে গেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত হতে থাকে বিভিন্ন স্যাটেলাইটের ছবি তোলার ক্ষমতা। মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শত শত ক্যামেরার সাহায্যে এখনও অসাধারণ সব ছবি পাঠানো হচ্ছে পৃথিবীতে। সম্প্রতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির বেশ কিছু ছবি গবেষকগণের নজর কেড়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত এই ছবিগুলো সাধারণ মানুষদের নিকটও বেশ সমাদৃত হয়েছে। অসম্ভব সুন্দর এই ছবিগুলো দেখে যে কেউ আকৃষ্ট হয়ে পড়বে মহাবিশ্বের সৌন্দর্যের প্রতি।

কিন্তু একবারও কি কারো মনে প্রশ্ন জেগেছে, ঠিক কোন ক্যামেরার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আমাদের মহাশূন্যের ছবি তুলে থাকেন? নিশ্চয়ই জেগেছে। আমাদের সবার হাতের মুঠোয় এখন ক্যামেরা রয়েছে। মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট থেকে শুরু করে ঘড়ির মাঝেও চলে এসেছে ছবি তোলার যন্ত্র ক্যামেরা। আমরা চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে যেকোনো বস্তু কিংবা মানুষের সুন্দর এবং স্পষ্ট ছবি তুলে ফেলতে পারি সেগুলোর মাধ্যমে। তেমনি মহাবিশ্বের ছবিগুলোও ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা হলেও তার প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি কিন্তু অনেক জটিল।

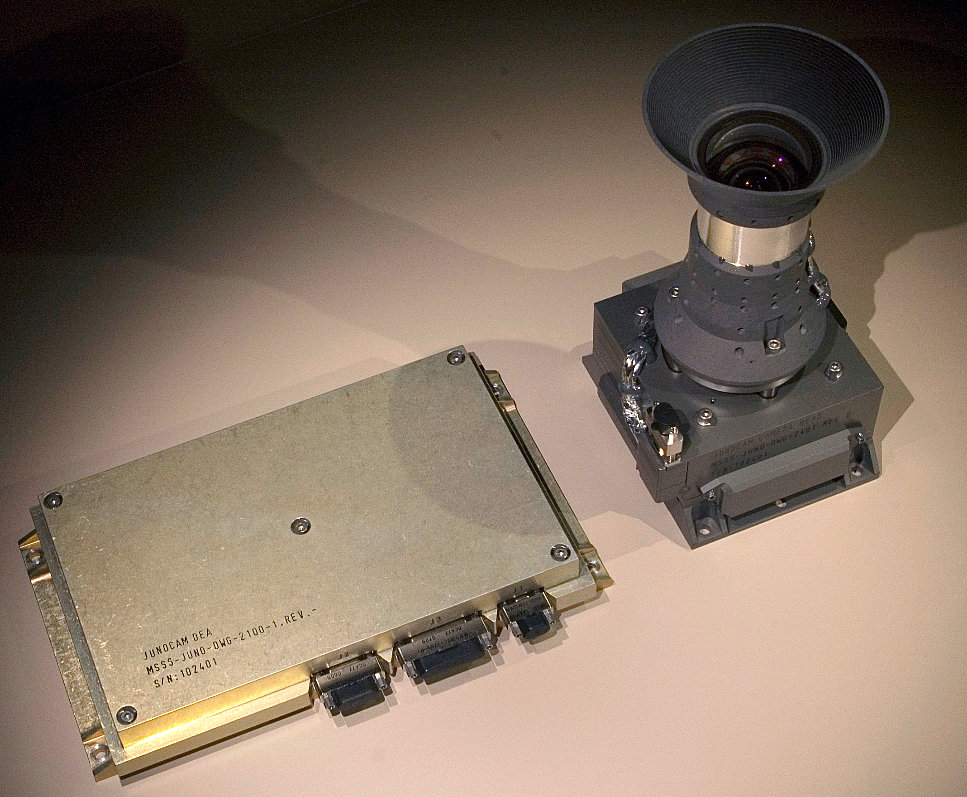

বেশ কিছু জটিল পদক্ষেপের পর স্যাটেলাইটের ছবিগুলো রঙিন এবং স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের কাছে। সাধারণ একটি জুতার বাক্সের সমান আকারের ক্যামেরা জুড়ে দেয়া হয়েছে নাসার জুনো-নামক একটি মহাকাশযানে। মহাশূন্যের হাজারো প্রতিকূলতায় টিকে থাকতে সক্ষম এই ক্যামেরার তেলেসমাতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান। আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের সেই অবিস্মরণীয় প্রাপ্তির দিকে।

জুনো মহাকাশযান ইতিমধ্যে বৃহস্পতি গ্রহের ভয়ংকর মেঘপুঞ্জের খুব নিকট দূরত্ব দিয়ে (৩,১০০ মাইল) ভ্রমণ করে ইতিহাস গড়ে ফেলেছে। নাসা প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে তৈরি করেছে এই মহাকাশযানটি। এর প্রধান কাজ হচ্ছে, বৃহস্পতির সেই দুর্ভেদ্য মেঘের স্তর ভেদ করে গ্রহের পাথুরে ভূপৃষ্ঠের ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করা। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলা এই মহাকাশযানের সাথে জুড়ে দেয়া জুনোক্যামের সাহায্যে প্রতি ৫৩ দিনে অন্তত একবার এটি সফলভাবে নাসার নিকট ছবি প্রেরণ করে যাচ্ছে।

অন্যান্য ক্যামেরার তুলনায় জুনোক্যাম যেন একধাপ এগিয়ে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। ২০১৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় AAS DPS-এর এক সম্মেলনে জুনোক্যাম দলের প্রধান ক্যাণ্ডি হ্যান্সেনের মতে,

“জুনোক্যাম আমাদের জটিল মহাকাশ অভিযানের সাবলীল অগ্রদূত হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এর মাধ্যমে নাসার বাইরের বিজ্ঞানী কিংবা অন্যান্য যেকোনো উৎসুক নাগরিক নিজের ইচ্ছেমতো মহাকাশের বিভিন্ন তথ্য আহরণ করতে পারবে।”

তবে জুনোক্যাম প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা পুরো দলের উপর বেশ বড় একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। একটি মহাকাশযান যখন নিজেই ঘুরতে থাকতে, তখন সূক্ষ্মভাবে যেকোনো গ্রহের ছবি তোলা সহজ কাজ নয়। এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে ম্যালিনা স্পেস সায়েন্স সিস্টেমস (এমএসএসএস) নামক একটি সংস্থা। জুনোক্যামের মাঝে ‘পুশ-ফ্রেম’ প্রযুক্তির সাহায্যে এই সমস্যা সমাধান করা হয়। আমরা সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে যেমন পুরো মুখমণ্ডলের ছবি তুলে থাকি, ঠিক সেভাবে এই ক্যামেরা কাজ করে না। প্রায় শত শত অংশে ভাগ করে কোনো নির্দিষ্ট অংশের ছবি তোলা হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে ছবি তোলা হয়ে গেলে সঠিক ক্রমানুসারে তা একসাথে জুড়ে দেয়া হয়। মূলত এই ব্যবস্থাপনাকেই ‘পুশ-ফ্রেম’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এই ক্যামেরায় চারটি ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে- লাল, সবুজ, নীল এবং নিকট অবলোহিত। প্রথম আবর্তনের সময় লাল, সবুজ এবং নীল ফিল্টার ব্যবহৃত হয় এবং দ্বিতীয় আবর্তনের সময় নিকট অবলোহিত ফিল্টারের সাহায্যে ছবি তোলা হয়। অবলোহিত ফিল্টারের সাহায্যে মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমার বাইরের তরঙ্গের আলো ধারণ করা হয়। কিন্তু পাঠকরা জেনে অবাক হবেন, জুনোক্যাম এই প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতি দুই মাসে মাত্র ১২-২০টি ছবি তুলে থাকে! সংখ্যায় কম মনে হলেও, প্রায় ৬০০ মিলিয়ন কিলোমিটার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ছবিগুলো পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণ করা খুব সহজ কাজ নয়। এই লম্বা দূরত্বে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে প্রতি ঘণ্টায় বেশ স্বল্প পরিমাণ তথ্য আদান প্রদান করা সম্ভব হয়। জুনোক্যামে তোলা ছবির ক্ষুদ্রাংশ গ্রহণ করা, তা জুড়ে দেয়া এবং সাধারণ মানুষের উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রায় দুই থেকে তিন দিনের মতো সময় লেগে যায়।

কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। বৃহস্পতি গ্রহের ছবি তুলে তা প্রেরণ করার জন্য জুনোক্যামকে লড়াই করতে হবে গ্রহের প্রতিকূল এবং ভয়ংকর পরিবেশের সাথে। তার উপরে যাত্রাপথ একদম মসৃণ নয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করার জন্য সক্ষম এই ক্যামেরায় রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য।

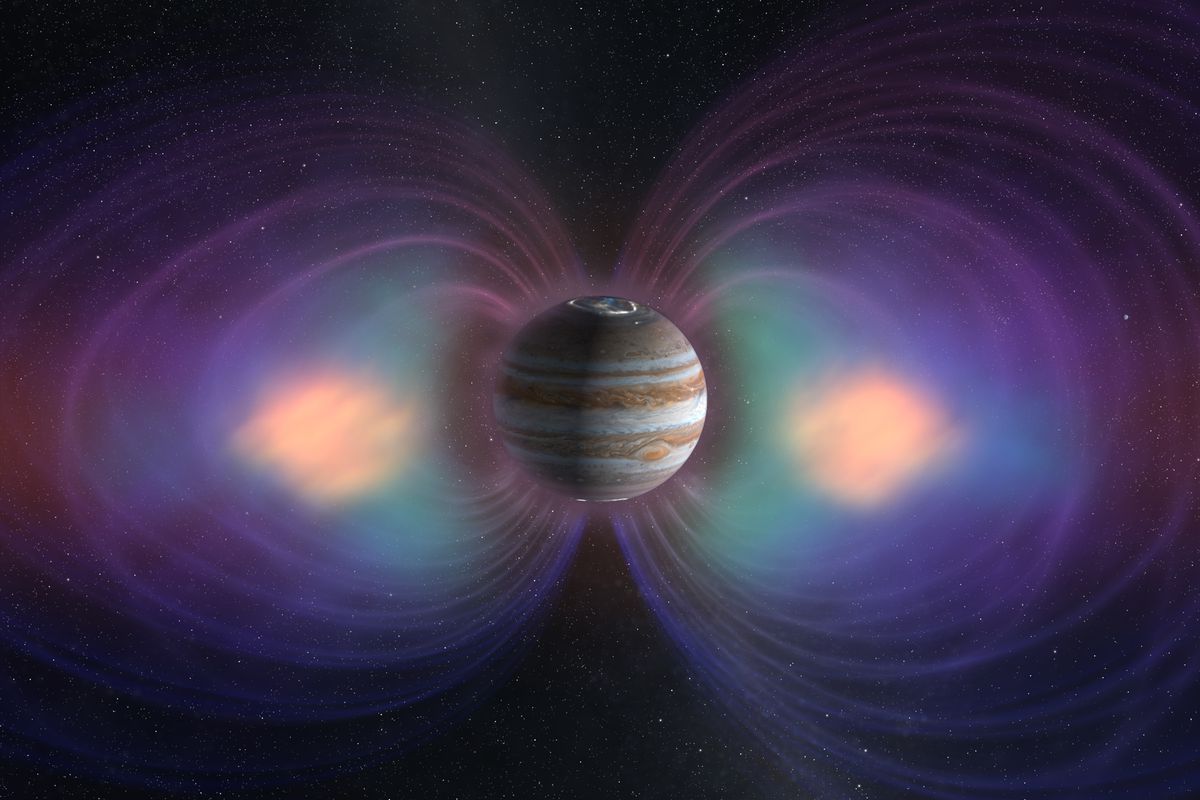

জুনো মহাকাশযানের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো বিশেষ অবকাঠামোর মাঝে সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃহস্পতি গ্রহের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র (ম্যাগনেটোস্ফিয়ার)। নাসার বিজ্ঞানীরা জানতেন, এই ক্ষেত্রের প্রভাবে পুরো মহাকাশযানের গতিবেগ ধীর হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জুনোক্যাম সকলের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় ১২টি আবর্তনের পরেও এটি চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। অক্ষত জুনোক্যাম নিয়মিত ছবি প্রেরণ করতে থাকে পৃথিবীতে। ক্যাণ্ডি হ্যান্সেন জানান,

“জুনোক্যামের সাহায্যে তোলা প্রতিটি ছবিই আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে আমরা সেই গ্রহের মেরুকে পরিবেষ্টিত করা ঘূর্ণিঝড়ের আসল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি। কিন্তু জুনোক্যামের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না। আমরা এসব ছবি সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখবো।”

সকল প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে যখন ছবিগুলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তখন শুরু হয়ে যায় ছবি সম্পাদন করার পালা। কিন্তু এই কাজটুকু নাসার বিজ্ঞানীরা বহিরাগত ফোরামের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন ফোরাম সম্মিলিতভাবে কাজ করলেও সবচেয়ে সক্রিয় ফোরাম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে UMSF (Unmanned Spaceflight.com)। তবে দক্ষ কারিগরদের দ্বারা সম্পাদিত ছবিগুলো পরবর্তীতে দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলের নিকট বণ্টন করে দেয়া হয়। দেখতে দেখতে দুর্বোধ্য ছবির খণ্ডগুলো স্পষ্ট এবং রঙিন হয়ে ওঠে। আর আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয় জুনোক্যামের অসম্ভব সুন্দর ছবিগুলো। কিন্তু পুরো সম্পাদনার কাজ করতে প্রায় ১২ ঘণ্টার মতো লেগে যায়।

আইরিশ বিজ্ঞানী শন ডোরান তার অভিজ্ঞতা থেকে জানান,

“আমরা এমন একটি গ্রহ নিয়ে কাজ করছি যার আবহাওয়া থেকে শুরু করে পরিবেশ, ভূপৃষ্ঠ সবকিছুই আমাদের নিকট অপরিচিত। তাই ছবি সম্পাদনা করা খুব সহজ হয় না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কাজ করি। প্রথমে ছবির রঙের মিশ্রণ সম্পাদনা করি, তারপর আলোর ঘনত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে বিভিন্ন স্তরে লেন্সের প্রভাবকে যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়।”

নাসার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী মাসে জুনোক্যাম প্রকল্পের ইতি টানার কথা ছিল। কিন্তু ক্যামেরা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কারিগরি কারণে এর সময়সীমা আরো তিন বছর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের আগ্রহ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশের অসীম শূন্যতায় গিয়ে পৌঁছেছে অনেক আগেই। কিন্তু উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে মানুষের যাত্রা বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে আমরা অন্যান্য গ্রহে পদার্পণের স্বপ্ন দেখি। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে জুনোক্যাম একটি নতুন মাইলফলক।

তথ্যসূত্র

1. Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos by Michio Kaku. Published on 2004 by Doubleday. Page no- 14-15.

ফিচার ইমেজ: The Verge

.jpg?w=600)