পরিমাপ করতে পারার ক্ষমতা এবং সেজন্য একক নির্ধারণ করা মানব জাতির ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বিশেষ করে বর্তমান যে বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানের একটি প্রধান ভিত্তি হলো পরিমাপ। এর শুরুটা হয়েছিল মূলত গ্যালিলিওর হাত ধরে। তার আগে বিজ্ঞানী শব্দটা সেভাবে ব্যবহৃত হত না। জ্ঞানীরা নিজেদেরকে বলতেন দার্শনিক (Natural Philosopher) । গ্যালিলিওই প্রথম নিজেকে বিজ্ঞানী বলে পরিচয় দেন। ‘বিজ্ঞানী’র কাজ কী, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন,

যা কিছু পরিমাপযোগ্য, তা পরিমাপ করা এবং যা কিছু পরিমাপ করা যায় না- সেসব পরিমাপের উপায় আবিষ্কার করা।

এ সময় থেকেই বিজ্ঞানে পরিমাপ জিনিসটি আবশ্যক হিসেবে জায়গা করে নেয়। তারই সূত্র ধরে একসময় পরিমাপ করার জন্য কিছু আদর্শ মান নির্ধারণ করা হয়। এই আদর্শ মানগুলোই হচ্ছে একক । পরিমাপের অনেকগুলো পদ্ধতি থাকলেও এসআই (SI) পদ্ধতি জায়গা করে নিয়েছে কেন্দ্রে।

SI কথাটির পূর্ণরূপ হচ্ছে The International System of Units। এ পদ্ধতিতে মৌলিক একক হলো সাতটি।

- ভরের একক কিলোগ্রাম (kg)

- দৈর্ঘ্যের একক মিটার (m)

- সময়ের একক সেকেন্ড (s)

- বিদ্যুতের একক অ্যাম্পিয়ার (A)

- তাপমাত্রার একক কেলভিন (K)

- আলোর তীব্রতা বা উজ্জ্বলতার একক ক্যান্ডেলা (cd)

- পদার্থের পরিমাণের একক মোল (mol)

কথা হলো, এককগুলোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার কারণ কী?

দেখা গেছে, বর্তমানে এককগুলোকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে, এরা নিজেরাই পরিবর্তনশীল। যারা নিজেরাই সুনির্দিষ্ট নয়, তাদেরকে কোনো কিছুর আদর্শ মান হিসেবে ব্যবহার করাটা অযৌক্তিক না? কাজেই, সাতটি মৌলিক একককেই প্রাকৃতিক কোনো ধ্রুবকের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রাকৃতিক ধ্রুবকেরা আমাদের জানা সবচেয়ে স্থির সংখ্যা, এদেরকে কখনো কোনোভাবেই পরিবর্তিত হতে দেখা যায়নি। যেমন, আলোর বেগ (c), আভোগ্যাড্রো সংখ্যা (NA) কিংবা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (h)। একবার এভাবে সংজ্ঞায়িত করে ফেলার অর্থ, এখন থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, আর কখনো এদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হবে না।

দৈনন্দিন জীবনে এর কোনো প্রভাব আসলে সেভাবে টের পাওয়া যাবে না। তবে এই জিনিসগুলোর নিখুঁত মান থাকাটা আমাদের পরিমাপ পদ্ধতির জন্য আবশ্যক। কারণ, এককের সংজ্ঞা দেয়ার জিনিসটিই যদি অস্থিতিশীল হয়, তাহলে পুরো ব্যাপারটিই অযৌক্তিক হয়ে পড়ে।

উদহারণ হিসেবে কিলোগ্রামের বিষয়টিই দেখা যাক।

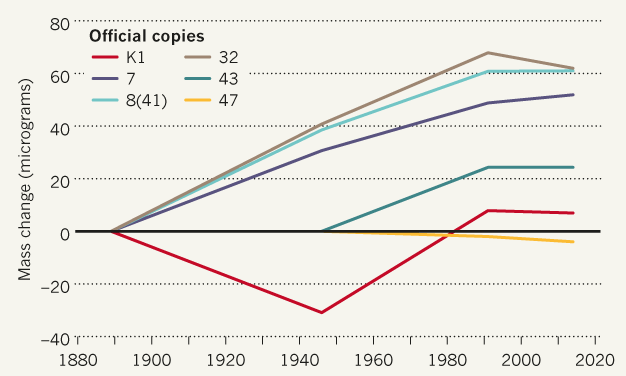

আগে কিলোগ্রামের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল একখণ্ড প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের সঙ্কর ধাতুর টুকরো দিয়ে। এই টুকরোটা প্যারিসের কাছাকাছি একটি জায়গায় আলাদা করে ভ্যাকুয়ামের মাঝে সংরক্ষণ করে রাখা আছে। যেহেতু ভ্যাকুয়ামে বায়ু বা আর কিছু থাকে না, তাই এই খন্ডটির ভর এমনিতে পরিবর্তিত হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে, নির্দিষ্ট সময় পর এরও কিছুটা পরিবর্তন হয়। হিসেবানুযায়ী, কিছুদিন পরেই এর ভর প্রতি ১০০ কোটিতে ১০টি পরমাণু করে বেড়ে যাবে।

এখনো যদিও সেই খন্ডটির ভরের কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু খন্ডটির বেশ কিছু অফিসিয়াল কপি বানিয়ে কয়েকটি দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। যেহেতু যেকোনো বস্তুই সময়ের সাথে সাথে পরমাণু হারায় কিংবা বাতাসের সংস্পর্ষের কারণে অণু শোষণ করে, তাই অফিসিয়াল কপিগুলোকে বেশ কিছুদিন পরে মূল খন্ডটির সাথে তুলনা করে দেখা গেছে, এদের ভর সামান্য হলেও বেড়ে গেছে, কিংবা কমে গেছে। কিছু কিছু কপির ক্ষেত্রে এক শতকের মাঝে ৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত বেড়ে যেতে দেখা গেছে হিসেবে। সেজন্যই, এভাবে সংজ্ঞায়িত করাটা ঠিক মনে হচ্ছে না বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো, সে উদার এবং উন্মুক্ত। ভুল হলে সেটা মেনে নিয়ে সংশোধন করে, তারপর সামনে এগোয়। সেজন্যেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে কিলোগ্রামের নতুন সংজ্ঞা দেয়া হবে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের উপর ভিত্তি করে।

প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের মান হলো ৬.৬২৬০৭০ x ১০-৩৪ জুল-সেকেন্ড। জুল-সেকেন্ড এককের সমমানের একক হলো কেজি-মিটার২-সেকেন্ড-১। তাই সংখ্যাটিকে ৬.৬২৬০৭০ x ১০-৩৪ কেজি-মিটার২-সেকেন্ড-১ বলা যেতে পারে। সেই হিসেবে কিলোগ্রামের নতুন সংজ্ঞা হবে-

প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবককে ৬.৬২৬০৭০ x ১০-৩৪ মিটার-২-সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দেয়ার ফলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তা।

ফলে, পঞ্চাশ হাজার বছর পরেও আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারবো, কিলোগ্রাম মানেই এটুকুই।

বলে রাখা ভালো, সাতটি এককের মানই কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। কিলোগ্রামের মতোই অ্যাম্পিয়ার, মোল এবং কেলভিন- এই চারটি এককের সংজ্ঞাই কেবল নতুন করে দেয়া হচ্ছে।

অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা দেয়া হবে বৈদ্যুতিক চার্জের উপরে ভিত্তি করে।

প্রতি সেকেন্ডে ১/(১.৬০২১৭৬৬৩৪ x ১০-১৯)- এতগুলো চার্জ প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, সেই পরিমাণটিই হবে অ্যাম্পিয়ার।

মোলের উদাহরণটি বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত এবং যৌক্তিক মনে হবে। মোল বলতে বোঝানো হয় পদার্থের পরিমাণ। তা অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, আয়ন কিংবা আধান- যেকোনো কিছুই হতে পারে। আগের হিসেবে মোলের সংজ্ঞা ছিল এমন-

০.০১২ কিলোগ্রাম কার্বন-১২ তে অবস্থিত পরমাণুর সমান সংখ্যক পদার্থের প্রাথমিক একক, যেমন- পরমাণু, অনু, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি থাকলে তাকে ১ মোল বলা হবে।

সংজ্ঞা এটা হলেও মোল বলতে আসলে যে কী বোঝায় তা এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যেত না। সেটা বোঝা যেত অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা থেকে। বিজ্ঞানী অ্যাভোগ্যাড্রো একটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন, প্রতি মোলে যেকোনো কিছুর ৬.০২২ ১৪০৭৬ x ১০২৩ সংখ্যক কণা থাকে। সংখ্যাটিকে সহজ করে বলা হয় ৬.০২ x ১০২৩।

দুই ধরনের কথাবার্তা শিক্ষার্থীদেরকে বেশ ধাঁধাঁয় ফেলে দিত সবসময়ই। এখন পুরো ব্যাপারটাকে সহজ করে ফেলা হচ্ছে। সরাসরি মোলের সংজ্ঞাতেই বলা হচ্ছে:

কোনো কিছুর ৬.০২ x ১০২৩ টি কণা থাকলেই তাকে বলা হবে ১ মোল।

অর্থাৎ, ৪টায় যেমন ১ হালি, ১২ টায় ১ ডজন, তেমনি ৬.০২ x ১০২৩টায় ১ মোল। কী দারুণ না!

একইরকম সহজ এবং চমৎকার একটি সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে তাপমাত্রার একক কেলভিনকে। আগে কেলভিনের সংজ্ঞা দেয়া হতো পানির ত্রৈধ বিন্দুর উপরে ভিত্তি করে। যে তাপমাত্রায় পানি একইসাথে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে, সেই তাপমাত্রাই হলো ত্রৈধ বিন্দু। এই হিসেবে-

পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রার ১/২৭৩.১৬ অংশ কে বলা হয় এক কেলভিন।

এই জিনিসটি পরিবর্তন করা হচ্ছে কেন? প্রথমত, দু’শো বছর আগে ঠিক করে রাখা এই তাপমাত্রা থেকে পানির ত্রৈধ বিন্দু অল্প কিছুটা সরে এসেছে (এবং এটাই স্বাভাবিক!)। দ্বিতীয়ত, পানির এই সংজ্ঞাটি দিয়ে অন্য কোনো পদার্থের পরমাণুগুলোর ঐ নির্দিষ্ট অবস্থা বা তাপমাত্রায় শক্তির পরিমাণ বা অবস্থা তো সেভাবে বোঝা যায় না। কাজেই, এমন একটি ধ্রুবককে এক্ষেত্রে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা হয়েছে, যেটি থেকে এই ব্যাপারগুলো সহজে বোঝাও যাবে, এবং সংখ্যাটিও হবে নিখুঁত। শক্তির পরিমাণটা বোঝা যাওয়াটা এত জরুরি কেন? কারণ, তাপমাত্রা শক্তির অনেকগুলো রূপের একটি!

ধ্রুবকটির সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরাও দারুণভাবে পরিচিত- বোল্টজম্যান ধ্রুবক। এর মান ১.৩৮০৬ x ১০-২৩ জুল/কেলভিন। এই হিসেবে বর্তমান সংজ্ঞাটি হবে-

তাপীয় শক্তিতে যদি ১.৩৮০৬ x ১০-২৩ জুল পরিবর্তন দেখা যায়, তার মানে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে ১ কেলভিন।

কথাটি থেকে সরাসরি বোঝাই যাচ্ছে, তাপের পরিবর্তন বা শক্তির পরিবর্তনের ফলেই তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে। এবং এই পরিবর্তনেরই একটি মানকে ধরে নেয়া হচ্ছে আদর্শ!

ব্যাপারগুলো একইসাথে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিমাপের কাজকর্ম যেমন দারুণ সহজ করে দেবে, তেমনি হিসেবটাও হবে নিখুঁত।

সময়ের একক সেকেন্ড, দৈর্ঘ্যের একক মিটার এবং আলোর উজ্জ্বলতার একক ক্যান্ডেলা অবশ্য আগের মতোই আছে। এরা আগে থেকেই যথেষ্ট নিখুঁত এবং সহজে অনুভব করা যায় প্রতিদিনের ব্যবহারে। সেজন্যেই এগুলোকে আর পরিবর্তন করা হয়নি।

এই বছরের মে থেকে এই হিসেবগুলো অফিসিয়ালি কার্যকর হয়ে যাবে।

এসআই একক ব্যবস্থা মানব সভ্যতার জন্যেই বিশাল এক অর্জন। নতুন এই পরিবর্তন এদেরকে নিখুঁত যেমন করবে, তেমনি এদের সার্বজনীনতাও বাড়াবে। বিশেষ করে, ব্যাপারগুলো অনুভব করাটা সহজ হয়ে যাবে সবার জন্যই।

এবং এখন থেকে, শুধু পৃথিবীতেই নয়, মহাবিশ্বের যেকোনো মাথায় বসেই যে কেউ প্রতিটি একককে ব্যবহার করতে পারবে পরম নির্ভরতায়।