.png?w=1200)

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ, পরিবেশ দূষণ, মেরু অঞ্চলের বরফ গলা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি- এ রকম কথা শুনে শুনে আমাদের অধিকাংশের কানেই মরচে ধরে গেছে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া কারোই আর কোনো মাথাব্যথা নেই। এসব হচ্ছে, তাতে আমার কি বাপু, মরবে তো অন্য দুনিয়ার অন্য কেউ, কিংবা ভবিষ্যতের কেউ, আমার দিন তো চলে যাচ্ছে; মনোভাবটা সম্ভবত এরকম কিছুই। তবে কেউ কেউ চিরকালই থাকেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোতে বিশ্বাসী। এদের কারণেই পৃথিবীর সবাই নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে, একমাত্র বাসযোগ্য এই গ্রহটি আরও কিছুটা আয়ু লাভ করে। এই ‘পাগল’দের অসংখ্য উদ্যোগের মাঝে একটি হলো ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আর্কটিক আইস প্রজেক্ট।

জিওইঞ্জিনিয়ারিং বা ভূ প্রকৌশল, আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝানো হয়ে থাকে। গ্রিনহাউজ গ্যাসের উৎপাদন কমাতে হবে কিংবা কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে, এবং এসব সম্পর্কিত অজস্র চুক্তি স্বাক্ষর, সম্মেলন, উন্নত দেশগুলোর পারস্পরিক দোষারোপ ইত্যাদি বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে যেকোনো ধরনের মন্তব্যই নিষ্প্রয়োজন। তাই গবেষক ও বিজ্ঞানীদের ভাবনায় এল অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং আর্কটিক আইস প্রজেক্টের প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন লেসলি ফিল্ড। এই প্রজেক্টকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন ‘সর্বশেষ পন্থা’।

মেরু অঞ্চলের বরফকে মোটাদাগে দু’ ভাগে ভাগ করা যায়। পরিণত, ভীষণ দৃঢ়, প্রায় ধবধবে সাদা বর্ণের এবং তুলনামূলক নমনীয়, ঘন কালচে নীল রঙের, অপরিণত। প্রথমোক্ত দলের বরফকে আখ্যা দেওয়া হয় পৃথিবীর শীতাতপনিয়ন্ত্রক হিসেবে। অর্থাৎ, সূর্য থেকে যে বিপুল পরিমাণ রশ্মি আপতিত হয়, তার একটা বিশাল অংশ এই বরফের ধবধবে সাদা পৃষ্ঠতলের কারণে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাসের ফলে পৃথিবীতে আবদ্ধ তাপের পরিমাণ অনেক বেশি, যেটি বরফের স্তরকে গলিয়ে ফেলছে।

এ বরফ গলে প্রথমে ঘন কালচে নীল রঙের বরফ (দ্বিতীয় দল) এবং পরে পানি হয়ে যাচ্ছে। এদের তাপ প্রতিফলিত করার কোনো ক্ষমতা নেই বললেই চলে বরং গাঠনিক দিক থেকে তাপ সঞ্চয় করে রাখার জন্য বেশ উপযুক্ত। এভাবে বরফ গলছে, তাপ ধরে রাখছে, তাতে আবার বরফ গলছে, তাপ ধরে রাখছে। পুরো বিষয়টি একটি ফিডব্যাক লুপের মতো কাজ করছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের এই দুষ্টচক্রকে প্রতিহত করার জন্য প্রথম ধাপে ফিরে যেতে চাচ্ছেন প্রথাবিরোধী গবেষকরা।

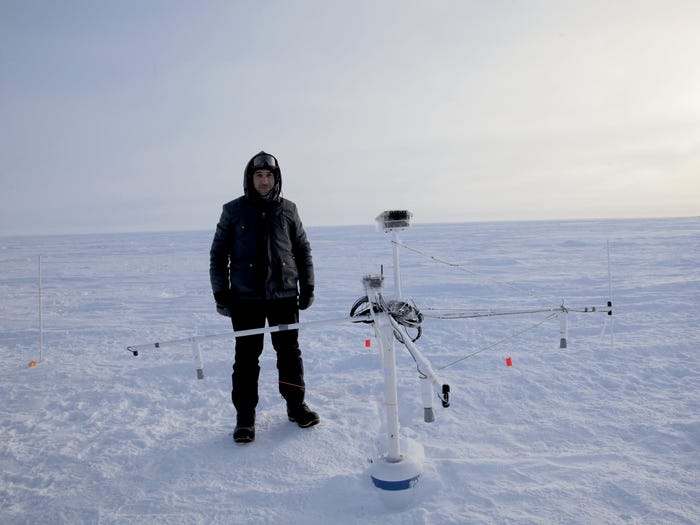

সিলিকন ডাই অক্সাইড বা সিলিকা। অধিকাংশ বালির মূল উপাদান এই সিলিকাকে প্রায়শই কাঁচ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মেরু অঞ্চলের যেসব বরফ পরিণত ও শ্বেতশুভ্র, সেগুলোর উপর সিলিকা নির্মিত বিড ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মূলত বরফপৃষ্ঠের প্রতিফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। আইস৯১১ রিসার্চ নামের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই সিয়েরা নেভাডা, মিনেসোটা, আলাস্কার বিভিন্ন বরফাচ্ছাদিত জলাশয়ে এ পন্থা অবলম্বন করে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির একাধিক বিজ্ঞানীর কাজের ফলাফল উইলি অনলাইন লাইব্রেরির প্রকাশনায় পিয়ার রিভিউড বিজ্ঞান সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে। গবেষণাপত্রটি বলছে, সিলিকা প্রয়োগের পর বিভিন্ন লেকে বরফের পুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বরফের পৃষ্ঠতলের প্রতিফলন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আইস৯১১ রিসার্চের মতে, মেরু অঞ্চলের প্রায় ৯,৬০০ বর্গমাইল এলাকা সিলিকায় আচ্ছাদন করতে ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে, যা কিনা বিশ্বে বর্তমানে উৎপাদিত কাঁচের দ্বিগুণ।

সিলিকা নির্মিত কাঁচগুলো আকারে একেবারেই সূক্ষ্ম; ব্যাস মাত্র ৩৫ মাইক্রোমিটার। তাই শ্বসনতন্ত্রের বাধা পেরিয়ে ফুসফুসে গিয়ে কোনো ক্ষতি করা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া পাখিদের উপরও এর কোনো বিরূপ প্রভাব দেখা যায়নি। তবে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্যও কতটা নিরাপদ হবে, সেটিও বিশদভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। ফিল্ড একটি বিষয়ে খুব সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করেছেন। সিলিকা নির্মিত কাঁচ দিয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ ঢেকে দেওয়া কখনোই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সমস্যার মৌলিক সমাধান হতে পারে না। তিনি এবং তার দল মূলত এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, যাতে বরফ গলা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়াকে কিছুটা হলেও মন্থর গতির করে দেওয়া যায়। এতে করে পৃথিবীব্যাপী নীতি নির্ধারকদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।

আইস৯১১ ছাড়াও আরও বেশ কিছু ভূ প্রকৌশল প্রকল্প বিভিন্ন দেশে চালু আছে। এরকমই একটি হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টাসিড প্রকল্প। তাদের প্রস্তাবনানুযায়ী, নিউ মেক্সিকো শহরে ভূ পৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার উপরে বেলুন দিয়ে একটি যন্ত্রকে ওঠানো হবে। যন্ত্রটির সাহায্যে নিউ মেক্সিকোর বাতাসে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের প্রাথমিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২.২ পাউন্ড। হার্ভার্ডের প্রকল্পটি আপাতত এথিক্যাল কমিটির সুপারিশের অপেক্ষায় আছে।

ভূ-প্রকৌশলের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব নিয়েও তুমুল আলোচনা চলছে। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু নীতি এবং ভূ প্রকৌশলের প্রতি জনমত বিষয়ে অধ্যয়রত শিক্ষার্থী এমিলি কক্স এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তার মতে, মেরু অঞ্চলের পরিবেশ এমনিতেই খুব সংবেদনশীল। যদি ভূ প্রকৌশলের ফলে মেরু অঞ্চলের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েই যায়, তবে সেটি প্রশমিত করার চিন্তাভাবনাও আগাম করে রাখা দরকার। বিজ্ঞানীরা একটি বিষয়ে একমত যে, সিলিকা নির্মিত কাঁচের বিডগুলোর উদ্দেশ্য এবং নকশা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে বিডগুলো যদি অনির্দিষ্টকাল মেরু অঞ্চলে রয়ে যায়, তাহলে সেগুলো সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আবার মেরু অঞ্চলের খাদ্য পিরামিডে একেবারে নিচে যাদের অবস্থান, (প্ল্যাংকটন) অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষী জীব যেমন: ডায়াটম, শৈবাল ইত্যাদির অস্তিত্ব নির্ভর করছে কাঁচের বিডগুলো কতটা সূর্যালোক প্রতিফলন করবে, তার ওপর। এসব প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যে সূর্যালোক দরকার, সে সরবরাহ না থাকলে তারা মারা যাবে এবং সিল ও শ্বেত ভাল্লুক পর্যন্ত পুরো বাস্তুতন্ত্রই বিনষ্ট হতে পারে।

কাঁচের বিডগুলোর আকার ডায়াটমের প্রায় কাছাকাছি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, প্ল্যাংকটনের ওপরের স্তরের খাদক জুয়োপ্ল্যাংকটন যদি ভুলবশত ডায়াটমের বদলে সিলিকা খেয়ে ফেলে, তাহলে সেটি হবে আরেক মাথাব্যথার কারণ। তারা ডায়াটম ভেবে সিলিকা খেয়েই যাবে দিনের পর দিন, অথচ কোনো পুষ্টিই মিলবে না। এর ফলে খাদ্যশৃঙ্খলে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের খাদকের ভারসাম্য ভেঙে পড়বে।

বিজ্ঞানীদের মাঝে মোটামুটি সকলেরই চিন্তাভাবনা মেরু অঞ্চলে বরফ গলা কমানো নিয়ে। সেজন্য তারা পরিবেশের উষ্ণায়নের দিকে নজর দিচ্ছেন। তবে পরিবেশের সাথে সমুদ্রেরও উষ্ণায়ন ঘটছে। গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গরম স্বাদু পানি বয়ে চলেছে উষ্ণ সামুদ্রিক পানির ওপর দিয়ে। সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হচ্ছে, সামুদ্রিক উষ্ণায়ন কমানোর লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কাজই হয়নি। ভবিষ্যতে বিশ্ব জলবায়ু কোন বিভীষিকার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এবং তা থেকে আমরা রক্ষা পাব কি না, তা সময়ই বলে দেবে।