৯

ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আছেন তিনি। হাতে একতাড়া কাগজ। পাণ্ডুলিপি। মুখের সবটা ছেয়ে গেছে অন্ধকারে। অনেক চেষ্টা করেও কাউকে বোঝাতে পারেননি তার ভাবনার ধারা। লেখাগুলোকে বিদঘুটে বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন অনেক প্রকাশক। মন খারাপ করে আগুনেই ছুঁড়ে দিলেন পাণ্ডুলিপিটা।

ঠিক এ সময় ছুটে এলেন লেখকের স্ত্রী। দৌড়ে এসে তুলে নিলেন কাগজগুলো। আগুন মাত্র গিলতে শুরু করেছিল পাণ্ডুলিপিটা, চটপটে হাতে নিভিয়ে দিলেন। তারপর নিজেই যোগাযোগ করলেন এক প্রকাশকের সাথে। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হলো ‘তথাকথিত’ উদ্ভট এই উপন্যাস। নাম, কিনক সেমিনেস এন ব্যান। পরে ফাইভ উইকস ইন আ বেলুন– নামে ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছিল উপন্যাসটা। আর, এর মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের পাতায় পা রেখেছিলেন ফরাসি এই ঔপন্যাসিক। জুলস গ্যাব্রিয়েল ভার্ন।

তারপর একের পর এক চমৎকার ও পরবর্তীতে বিখ্যাত সব গল্প উপহার দিয়েছেন জুল ভার্ন। কখনো সমুদ্রের গভীরে, তো কখনো আবার রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন তিনি। অদ্ভুত সব দ্বীপের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পাঠককে। ৮০ দিনে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছেন পুরো বিশ্ব।

আইনস্টাইন বলেছিলেন, ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান নলেজ। জ্ঞানের চেয়ে কল্পনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কথার শতভাগ সত্যতা জুলভার্ন দেখিয়ে গেছেন। ঘরের ভেতরে বসে শুধু কল্পনায় ভর করে মানুষকে তিনি এমন সব অভিযানে নিয়ে গেছেন, বিভিন্ন জায়গার এত দারুণ বর্ণনা দিয়েছেন-যেগুলো বাস্তবের সাথে অনেকাংশেই মিলে গেছে।

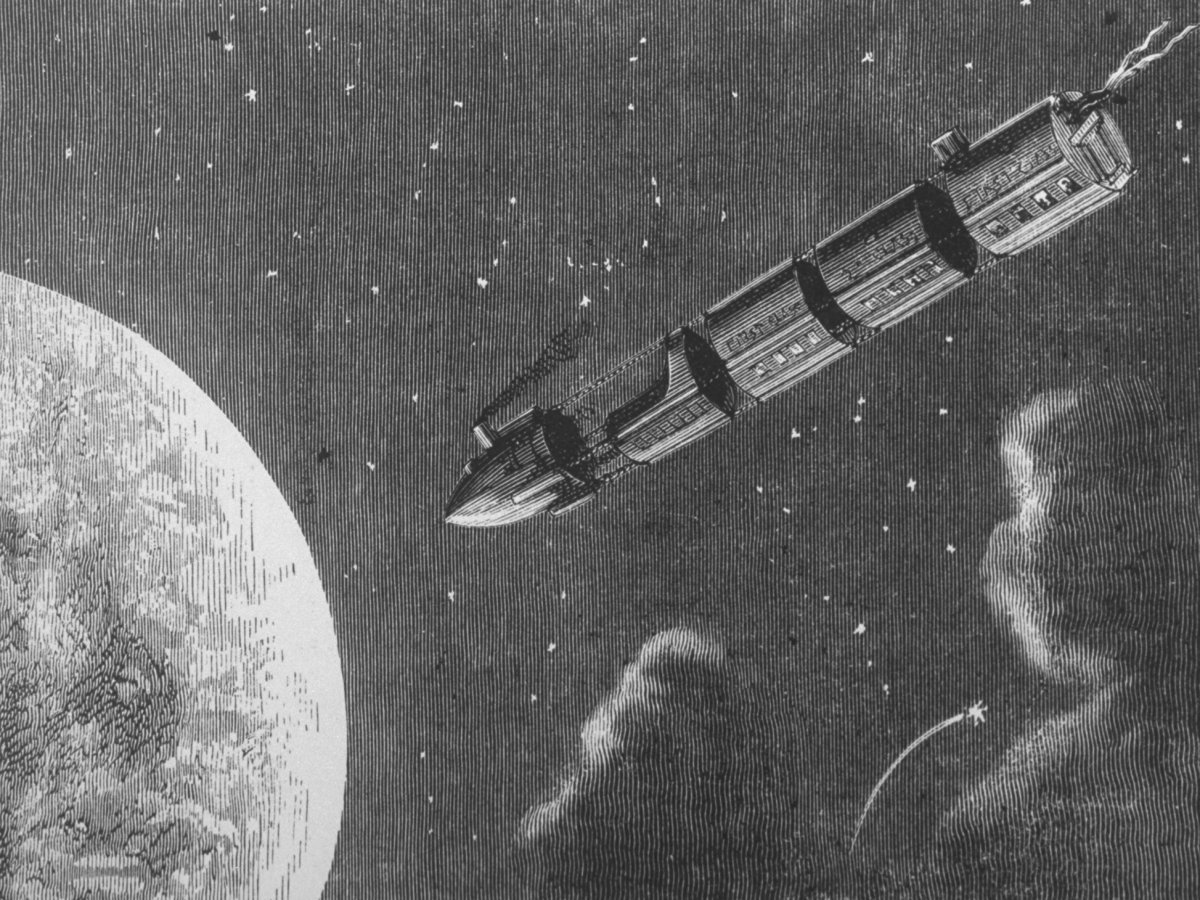

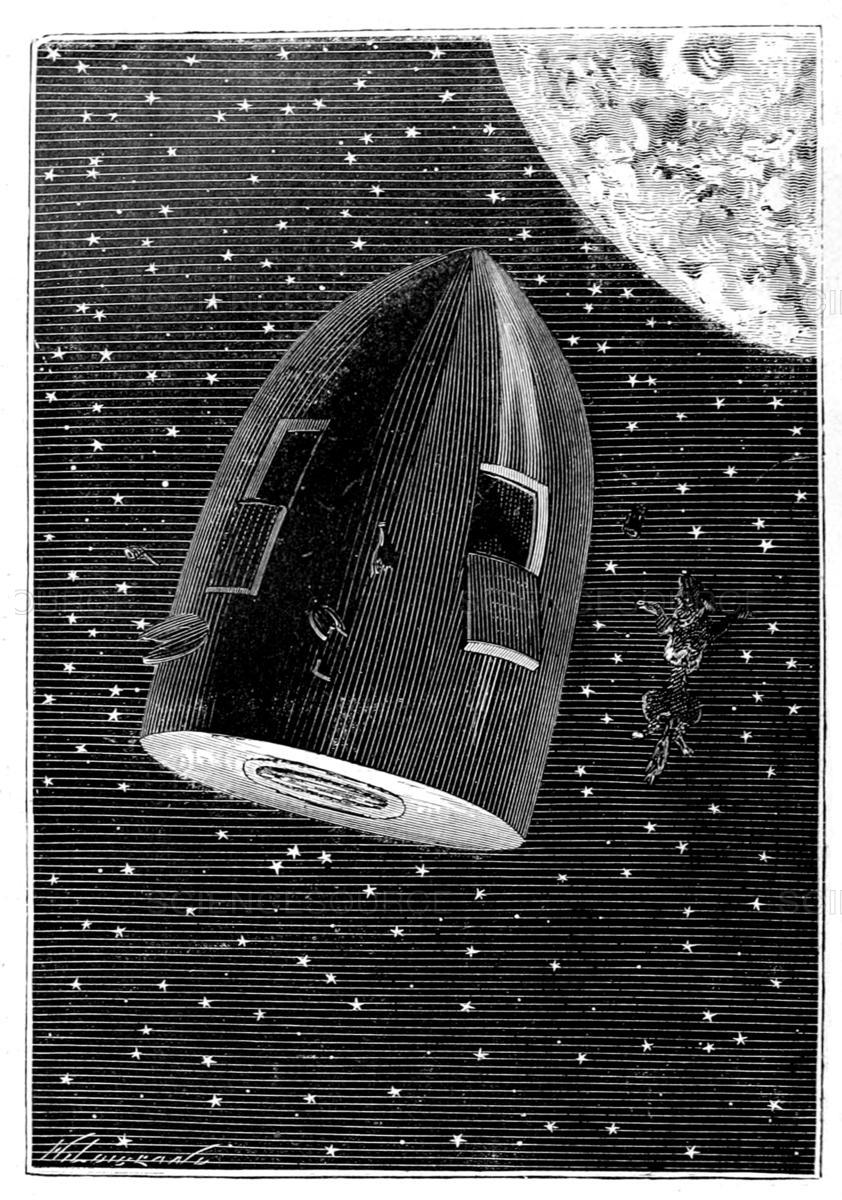

তারপর এলো ১৮৬৫ সাল। কল্পনায় অনেকভাবে পৃথিবী ঘুরে আসা পাঠককে জুলভার্ন এবারে আরেকটু দূরে নিয়ে যেতে চাইলেন। প্রকাশিত হলো তার নতুন উপন্যাস, দে লা টেরে আ লা লুনা। ইংরেজি করলে দাঁড়ায়, ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন। তার এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার আরো ১০৪ বছর পরে মানুষ আসলেই চাঁদে যাবে!

গল্প ও কল্পনা নিয়ে আলোচনার ফাঁকে এখানে একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলা দরকার। জুল ভার্ন কি শুধুই কল্পনা করে লিখতেন? এত কিছু যে পরে বাস্তবতার সাথে মিলে গেছে, এটা কি শুধুই কাকতাল? মোটেও না।

অনেক পড়তেন জুল ভার্ন। লিখতে বসলে নিয়ে বসতেন মানচিত্র। খোঁজ খবর রাখতেন বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে। চাঁদে যাওয়ার কথা জুল ভার্ন যখন লিখছেন, ততদিনে রকেটের বিজ্ঞানের মৌলিক জিনিসগুলো কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে। তবে সেই প্রযুক্তি গড়ে ওঠেনি। এই বিজ্ঞান ব্যবহার করে পৃথিবীর সীমানা পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবেনি মানুষ। জুল ভার্ন ভেবেছেন। তারপর সেই ভাবনা, চাঁদ জয়ের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন তার সব পাঠকদের মাঝে।

জুল ভার্ন আসলে কতটা বিজ্ঞান সচেতন ছিলেন, এটা বোঝার জন্য তার ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন-বইয়ের গল্পের ভেতরে একটুখানি উঁকি দেব আমরা। পরবর্তী পরিস্থিতি বুঝতেও এটা আমাদের কাজে লাগবে।

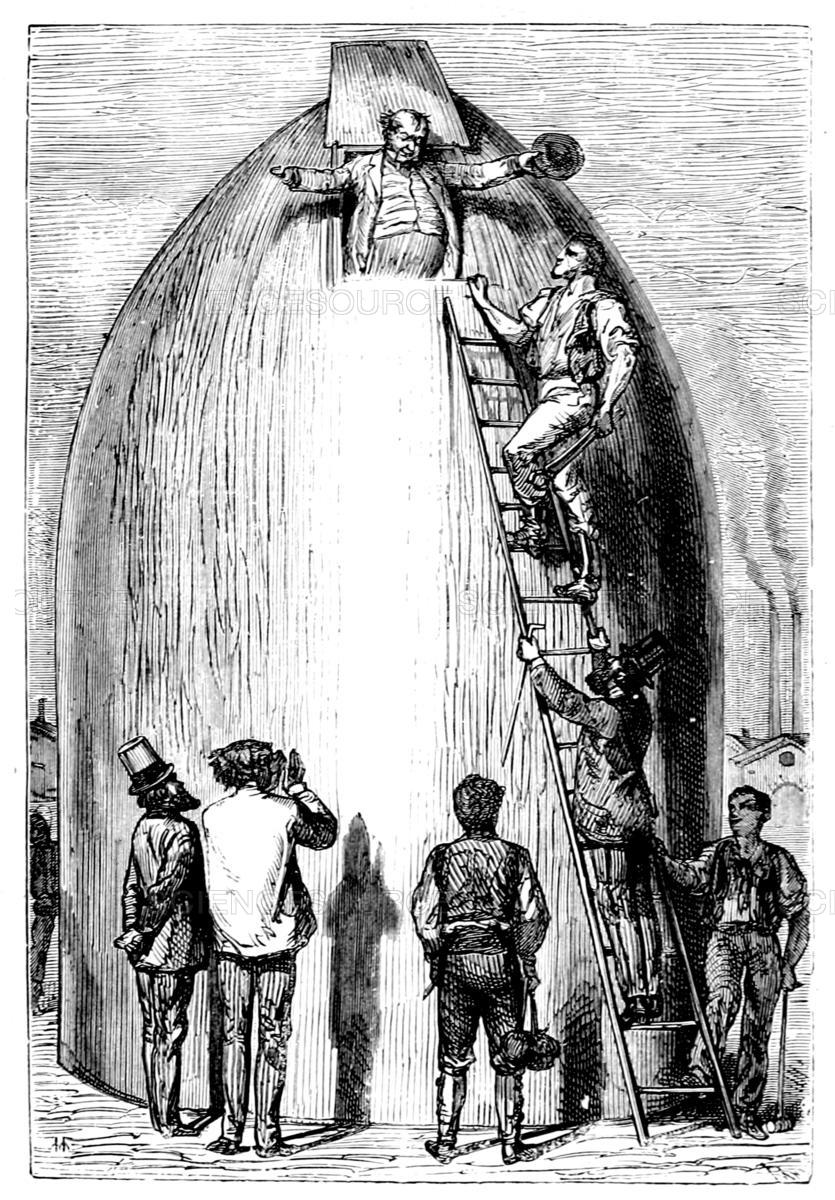

উপন্যাসের সময়কাল মার্কিন গৃহযুদ্ধের কিছুদিন পরে। বাল্টিমোর গান ক্লাবের সদস্যরা চুপচাপ বসে থেকে বিরক্ত হচ্ছেন। ক্লাবের সভাপতি ইম্মে বারবিকানের মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এলো। একটা বিশাল কামান বানানোর কথা ভাবলেন তিনি। ওটা থেকে কিছু একটা ছুঁড়ে দিলে সেটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। সোজা পৌঁছে যাবে চাঁদে। (প্রিয় পাঠক, আপনি কি বুঝতে পারছেন, জুল ভার্ন এখানে ঠিকঠাকভাবে মুক্তিবেগ কাজে লাগানোর কথাই ভেবেছিলেন? ভেবেছিলেন এমন এক রকেট-লঞ্চার বানানোর কথা, যেটা মুক্তিবেগের চেয়ে জোরে ছুঁড়ে দিতে পারবে কোনো বস্তুকে?)

বারবিকানের আইডিয়া শুনে সদস্যরাও নড়ে চড়ে বসল। কাজও শুরু করে দিল সেই অনুযায়ী। কিন্তু কোথায় বসানো হবে এই কামান? বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলে জানা গেল, বিষুবরেখার কাছাকাছি কোথাও বসাতে হবে। খুঁজে শেষপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি জায়গাকে এ কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত সফলভাবে তিন নভোচারীকে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় মহাকাশযান কলাম্বিয়াড।

ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন-এর গল্প এখানেই শেষ। পরে এই নভোচারীদের কী হয়েছিল, সেটা জানা যায় বইটির সিক্যুয়েল রাউন্ড দ্য মুন-এ। সেই গল্পে যাওয়ার আগে একটা মজার জিনিস নিয়ে কথা বলা যাক। জুলভার্ন কতটা বিজ্ঞান সচেতন ছিলেন, তার কল্পনা কতটা বাস্তবধর্মী ছিল- সেটা বোঝার জন্য চলুন গল্পের চাঁদ অভিযান ও বাস্তবের চাঁদ অভিযানের মধ্যে একটু তুলনা করে দেখি।

জুল ভার্নের গল্পের মহাকাশযানে চাঁদে গিয়েছিলেন তিনজন মানুষ। আমরা জানি, বাস্তবেও তিন নভোচারীই চাঁদে গিয়েছিলেন। এটুকু হয়তো কাকতালই। তবে এই তিন নভোচারীকে নিয়ে চাঁদে রওনা দেয়া অ্যালুমিনিয়ামের কামানের গোলা বা সিলিন্ডার আকৃতির ক্যাপসুলটির উচ্চতা ছিল ৪.৫ মিটার। আর ব্যস ছিল ২.৭ মিটার। বাস্তবে অ্যাপোলো-১১ এর কমান্ড মডিউলের উচ্চতা ও ব্যস ছিল যথাক্রমে ৩.২ মিটার ও ৩.৯ মিটার। কতটা কাছাকাছি হিসেব করেছিলেন তিনি, বোঝা যাচ্ছে?

আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফ্লোরিডার যেখান থেকে জুল ভার্নের সেই কামানের গোলা উৎক্ষেপণ করা হয়, তার মাত্র ২২৫ কিলোমিটার দূরের কেপ কেনেডি স্পেস সেন্টারের ৩৯এ লঞ্চিং প্যাড থেকে চাঁদে যাত্রা করে অ্যাপোলো-১১। এখনো কাকতাল মনে হচ্ছে?

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে যাওয়ার আগে, একটা মজার তথ্য জেনে নেওয়া যাক। জুল ভার্নের সেই কামানের গোলার নাম ছিল কলাম্বিয়াড। আর, অ্যাপোলো-১১ এর কমান্ড মডিউলের নাম ছিল কলাম্বিয়া। এটা অবশ্য কাকতাল নয়। জেনে-বুঝে কলাম্বিয়াডের সম্মানেই এমন নামকরণ করা হয়েছিল।

এবারে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া যাক। পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে কোনো মহাকাশযান বা কামানের গোলা (!) ছুঁড়ে দিলে, সেটা কি চাঁদের বর্তমান অবস্থান লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা হবে? উঁহু। কারণ, মহাকাশযানটি চাঁদে পৌঁছাতে পৌঁছাতে চাঁদ আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে যাবে। তাই মহাকাশযানটিকে ছুঁড়ে দিতে হবে চাঁদের ভবিষ্যৎ অবস্থান লক্ষ্য করে। এই দারুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটাও জানতেন জুল ভার্ন। কলাম্বিয়াডকে তাই চাঁদের ভবিষ্যৎ অবস্থান লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। অ্যাপোলো-১১ অভিযানের ১০৪ বছর আগে একজন কল্পবিজ্ঞান লেখক এসব লিখে গিয়েছেন, ভাবা যায়?

উঁহু, জুল ভার্নের কারিশমা এখনো শেষ হয়নি। কলাম্বিয়াডের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘন্টায় ৩৬ হাজার ফুট। আর, অ্যাপোলো-১১ এর তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিনের গতিবেগ ছিল ৩৫ হাজার ৫৩৩ ফুট। কথা হলো, এখানে তৃতীয় পর্যায় মানে কী? রকেট মহাকাশযানকে পৃথিবীর মুক্তিবেগ থেকে পুরোপুরি বের করে নিয়ে, মহাকাশযান থেকে আলাদা হয়ে যায়। এটা সে করে দুই ধাপে। আর তৃতীয় ধাপে মহাকাশযানের নিজস্ব ইঞ্জিন চালু হয়ে যায়, মহাকাশযানকে এগিয়ে নেয় গন্তব্যের দিকে। সেজন্যই অ্যাপোলো-১১ এর তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিনের সাথে কলাম্বিয়াডের গতিবেগের এত মিল। ফলে কলাম্বিয়াডের চাঁদে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল ৯৭ ঘন্টা, ১৩ মিনিটের মতো। আর অ্যাপোলো-১১ এর লেগেছিল ৭৫ ঘন্টা ৫৬ মিনিটের মতো। বেগ কম হওয়ার পরেও অ্যাপোলো-১১ এত কম সময়ে পৌঁছাল কীভাবে? আসলে, অ্যাপোলো-১১ এর গতিবেগের সাথে কিন্তু আগের দুই ধাপের ইঞ্জিনের ধাক্কাও যুক্ত ছিল। আর, কলাম্বিয়াডকে একই ইঞ্জিন নিয়ে ছুটতে হয়েছে।

কথা হলো, এরপরে কী হয়েছিল কলাম্বিয়াডের যাত্রীদের? সেই গল্প উঠে এসেছে রাউন্ড দ্য মুন-উপন্যাসে। আসলে, কলাম্বিয়াডকে ছুঁড়ে দেয়ার সময় হিসাব-নিকাশে কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য নভোচারীরা আর চাঁদে নামতে পারেননি। কিছুকাল চাঁদের চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে, একসময় চাঁদের মহাকর্ষ ছিন্ন করে পৃথিবীতে ফিরে আসে কলাম্বিয়াড। এখানেও আরেকটা ভুল হিসাব-নিকাশের ব্যাপার ছিল। আসলে, চাঁদেই যেতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু বাকি জ্বালানী ব্যবহার করে রকেট চালু করলে কলাম্বিয়াড চাঁদের দিকে না গিয়ে পৃথিবীর দিকে পড়তে শুরু করে। পৃথিবীর দিকেই কেন পড়ল? আর কোনোদিকে চলে গেল না কেন কলাম্বিয়াড? প্রিয় পাঠক, মনে করে দেখুন, আমরা হিসেব করে দেখিয়েছিলাম, স্বয়ং চাঁদও পৃথিবীর দিকে পড়ছে। তাহলে ছোট্ট মহাকাশযান চাঁদের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে কোনদিকে পড়বে? আর, পৃথিবীতে এসে কলাম্বিয়াড আছড়ে পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। পরে সেখান থেকে নভোচারীদের উদ্ধার করে মার্কিন নৌবাহিনী।

দুটো মজার জিনিস বলে জুল ভার্নের গল্পের ইতি টানা যাক। এক, প্রশান্ত মহাসাগরেই কেন কলাম্বিয়াডকে নামালেন লেখক? কারণ, মাটিতে আছড়ে পড়লে নভোচারীদেরকে যে আর জ্যান্ত উদ্ধার করা যেত না, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দুই, চাঁদের এত কাছে নিয়েও নভোচারীদের চাঁদে নামাননি কেন জুল ভার্ন? এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর নেই। তবে একটুখানি যুক্তির সাহায্য নিলেই ব্যাপারটার একটা উত্তর পাওয়া যাবে।

আসলে, জুল ভার্নের আগেও চাঁদে যাওয়া নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে। জোহানেস কেপলার সোমানিয়াম নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন চাঁদ নিয়ে। সেখানে চাঁদের বুকে নানা ধরনের প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। পরে, খানিকটা বিজ্ঞানসম্মত একটা ছোটগল্প লিখেছিলেন এডগার অ্যালান পো। দ্য আনপ্যারালালড অ্যাডভেঞ্চার অব ওয়ান হ্যান্স ফল নামে লেখা এই গল্পের নভোচারীরা বেলুনে চেপে চাঁদে পা রাখেন। ছোটগল্পটা ওখানেই শেষ করে দেন পো। তবে এতেও চাঁদে প্রাণের অস্তিত্ব দেখা যায়।

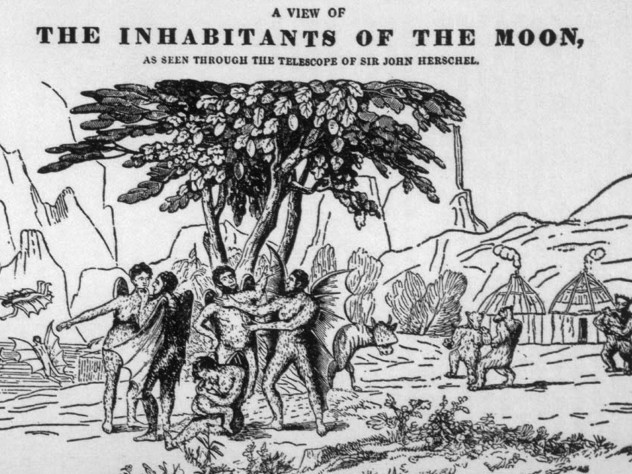

একই বছর, ১৮৩৫ সালে ভয়ংকর আরেক ঘটনা ঘটে। স্যার জন হার্শেল ছয় পর্বের একটি সিরিজ কলাম লেখেন দ্য সান-এ। সেখানে তিনি চাঁদের বুকে আবিষ্কৃত প্রাণের সাথে সাথে চন্দ্রসভ্যতার কথাও বলেন। এই কলামগুলো কিন্তু গল্প হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। হার্শেল দাবী করেছিলেন, টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি সত্যি সত্যি এই সভ্যতাকে দেখেছেন। আর, সে সময় হার্শেলের চেয়ে ভালো টেলিস্কোপ তেমন কারো কাছে ছিলই না। তিনি একাই শনির সাতটি চাঁদ ও বুধের চারটি চাঁদের নামকরণ করেছিলেন। এরকম বিখ্যাত কেউ যখন দ্য সান-এর মতো মূল ধারার পত্রিকায় এ ধরনের দাবী প্রকাশ করেন, সেটা সাথে সাথে অস্বীকার করার উপায় কী! বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক মানুষের নানারকম প্রশ্ন ও বিজ্ঞানীদের তীব্র প্রতিবাদের পরে হার্শেল অবশ্য বলেছিলেন, এর পুরোটাই একটা ভাঁওতাবাজি। ইংরেজিতে যাকে বলে, হোক্স। পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্যই নাকি এমনটা করা হয়েছিল! ইতিহাসে এই ঘটনা গ্রেট মুন হোক্স নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

আরো প্রায় ৩০ বছর পরে জুলভার্ন যখন কলম তুলে নেন, তখনো মানুষ চাঁদে প্রাণ আছে কি না- এ নিয়ে কল্পনায় বিভোর। বলে রাখা ভালো, জুলভার্নের আরো ৩৬ বছর পরে, ১৯০১ সালে প্রকাশিত এইচ জি ওয়েলসের দ্য ফার্স্ট ম্যান ইন দ্য মুন-উপন্যাসেও সেলেনাইটস নামে এক ধরনের প্রাণের কথা পাওয়া যায়। অবশ্য ওয়েলসের আরো কিছু উপন্যাসে আরো বিভিন্ন গ্রহের প্রাণের কথাও এসেছে। যেমন, ওয়ার অব ওয়ার্ল্ডস-এ মঙ্গলের প্রাণীরা পৃথিবী আক্রমণ করে।

কথা হলো, জুল ভার্ন যদি তার নভোচারীদের চাঁদে নামাতেন, চাঁদের প্রাণ ও পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নের কী উত্তর দিতেন তিনি? চাঁদে কি আদৌ প্রাণ ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ আছে? নভোচারীরা চাঁদে নামলে কি শ্বাস নিতে পারতেন? ভালো কথা, চাঁদে না নামলেও, চারপাশে পাক খেতে খেতে বারবিকান ও তার দল কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, চাঁদ প্রাণশূন্য। তবে এটা ছিল যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত। সরাসরি, হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেনি তারা। বিজ্ঞান সচেতন এই কল্পবিজ্ঞান লেখক সম্ভবত এসব অজানা প্রশ্নের উদ্ভট কোনো জবাব পাঠকের মনে সেভাবে ঢুকিয়ে দিতে চাননি। সেজন্যই থেমে গেছেন, যেখানে থামা উচিত ছিল।

গল্পের নায়কদের পৃথিবী থেকে চাঁদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার পরে, তাদেরকে চাঁদে নামানোর ইচ্ছে কি একবারও ছুঁয়ে যায়নি জুল ভার্নকে? কে জানে! হয়তো এতকিছু ভাবেনওনি তিনি। কিন্তু মানুষটা জুল ভার্ন বলেই এই সম্ভাবনাটি উঁকি দিয়ে যায়।

সফল কল্পবিজ্ঞান লেখক ছিলেন বলেই বিজ্ঞানের দিকে চেয়ে কল্পনার রাশ টেনে ধরেছেন, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে, এরকম লোভনীয় জায়গায় গিয়েও নির্মোহভাবে কল্পনার রাশ টেনে ধরেছিলেন বলেই তিনি সফল। সেজন্যই তার নাম উচ্চারিত হয় আর সবার চেয়ে আলাদাভাবে।

প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর সীমানা পেরোনোর স্বপ্ন দেখেছিলেন জুল ভার্ন। তার এসব কল্পকাহিনী পড়ে বেড়ে উঠেছে হাজার হাজার মানুষ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে গেছে তার স্বপ্ন। এই পাঠকদের মাঝেই তিনজন বিশেষ মানুষ তার স্বপ্নকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। লোকে তাদের নিয়ে নানা কথা বলবে, আখ্যায়িত করতে চাইবে উন্মাদ বলে। আর, এই মানুষগুলোর হাত ধরেই ২০ শতকে গড়ে উঠবে রকেট প্রযুক্তি।

সিরিজটির আগের পর্বগুলো পড়তে ক্লিক করুন: ১ম পর্ব | ২য় পর্ব

জুল ভার্নের বইগুলো পড়তে চাইলে ক্লিক করতে পারেন এই লিঙ্কে: