সৌন্দর্য মোটেও নিরপেক্ষ জিনিস নয়। তা কেবল স্থান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। এই পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমাদের মনও হয় আপ্লুত। প্রকৃতির নানা রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কত শত কবি লিখেছেন কবিতা, গীতিকার লিখেছেন গান। ভাবুন তো একবার! পৃথিবীর এই অপরূপ রূপের কিছুই কখনো দেখতে পেলেন না। আজীবন কাটালেন অন্ধকারের কালো দেখে। এক ভয়ংকর অনুভূতি হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই যে প্রকৃতির রূপ রঙ দেখি আমরা তা সম্ভব হয়েছে আমাদের দুই চক্ষুরত্নের দ্বারাই। চোখ আছে তাই মানুষ সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে।

চোখ দিয়ে দেখা যতটা সহজ মনে হচ্ছে এটি ঠিক ততটা সহজও আসলে না। কিভাবে আমরা দেখি সেটা যদি একবার খুঁজে দেখা যায় তো বোঝা যাবে যে কত সূক্ষ্ম এক কারিগরি জ্ঞানে দর্শনতন্ত্র গঠিত। কোনো বস্তু দেখার জন্য মুহুর্তের মধ্যে আমাদের চোখ ও মস্তিষ্কে কত কিছু ঘটে যায় সেটা অনুমানের অতীত। সেসব নিয়েই আসুন জানা যাক।

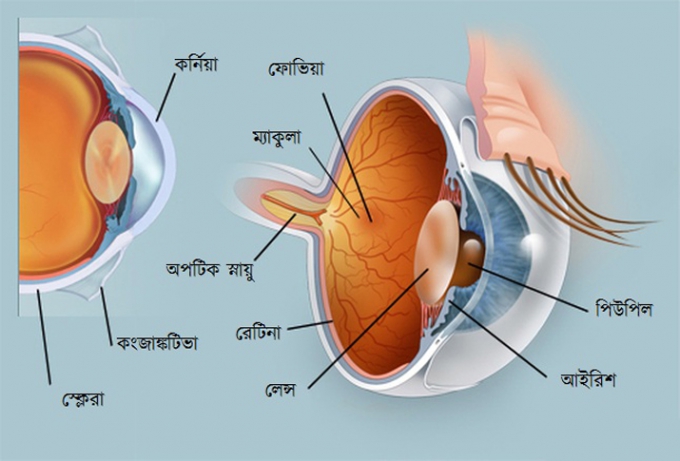

মানুষের চোখের গঠন; সূত্র: webmd.com

আমাদের চোখের গঠন এতটাই জটিল যে সেটা মাঝে মাঝে কল্পনাকে হার মানায়। চোখের কার্যপদ্ধতি অনেকটা ক্যামেরার পদ্ধতির মতই। চোখের পাতা কাজ করে ক্যামেরার শাটারের মত, চোখের ভেতরে আছে স্থিতিস্থাপক লেন্স যা দর্শনীয় বস্তুকে ফোকাস করে এবং তারপর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে একসময় তা আমরা দেখতে পাই। এই প্রক্রিয়াকরণ চলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

আমাদের চোখের গঠন সম্পূর্ণ গোলাকার নয়; কিছুটা অসম গোলাকৃতির এবং প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসের হয়ে থাকে। মানুষের চোখের আকৃতি মোটামুটি সারাজীবন একরকমই থাকে। চোখে সামনের অংশে থাকে আইরিশ নামক রঙিন অংশ, আইরিশের উপর কর্নিয়া নামক গম্বুজের মত অংশ, পিউপিল নামক কালো ও গোলাকার প্রবেশপথ যে পথ দিয়ে আলো চোখে প্রবেশ করে। স্ক্লেরা নামক চোখের সাদা অংশ এবং কঞ্জাঙ্কটিভা নামক পাতলা আবরণ যা কর্নিয়া বাদে চোখের বাকি অংশকে আবৃত করে রাখে।

আইরিশ ও পিউপিলের ঠিক পেছন দিকে আছে চোখের লেন্স আছে যা পেশী দ্বারা যুক্ত। এই লেন্সই প্রবেশকৃত আলোকে ফোকাস করে। একোয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার নামক পদার্থের সাহায্যে লেন্সের কাজ আরো সহজ হয়ে যায়। এরপর থাকে রেটিনা যা তড়িৎ সিগন্যাল তৈরী করতে সক্ষম।

তবে মানুষের চোখের সাথে অন্যান্য পশুপাখির চোখের গঠনে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পশুদের চোখ খুব সম্ভবত ১০০ মিলিয়ন বছর ধরে বিবর্তিত হতে হতে আদিম লাইট-ডার্ক সেন্সরের বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

আমরা যেভাবে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখি

যখন ত্রিমাত্রিক দর্শনের কথা আসে তখন মানতেই হয় যে এক চোখের থেকে দু’চোখের গুরুত্ব এখানে সর্বাধিক। বিশ্বাস না হলে এক চোখ বন্ধ করে সূচে সুতা পরিয়ে দেখতে পারেন।

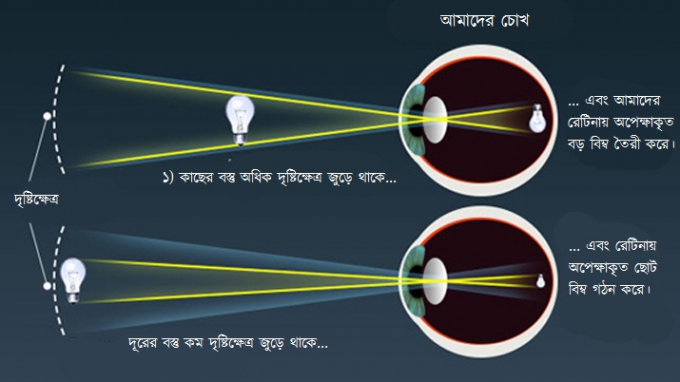

যেভাবে কাজ করে আমাদের চোখ; সূত্র: scientificamerican.com

এখানে প্রশ্ন স্বভাবতই চলে আসে যে, আমরা দেখি দুই চোখ দিয়ে, কিন্তু এক জিনিস দুটি না দেখে একটাই দেখি কিভাবে? বাস্তবে আমরা দুই চোখ দিয়ে দুটি দ্বিমাত্রিক ছবিই দেখে থাকি। কিন্তু যখন দুই চোখের অপটিক স্নায়ু দিয়ে এই ছবির সিগন্যাল পাঠানো হয় মস্তিষ্কে তখন মস্তিষ্ক কিছু চতুর পদ্ধতিতে এই ছবি দুটিকে একটি ছবিতে পরিণত করে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরী করে।

একটা সহজ পরীক্ষার দ্বারাই সেটা বোঝা যাবে। নাকের কাছাকাছি আঙ্গুল এনে এক চোখ বন্ধ রেখে খোলা চোখ দিয়ে যে ছবিটি দেখা যাবে সেটি সামান্য পাল্টে যাবে যদি বন্ধ চোখটি খুলে এবং খোলা চোখটি বন্ধ রেখে দেখা হয়। এখন কী হতে পারে যখন দুই চোখই খোলা রেখে বস্তুটিকে দেখা হবে?

আমাদের চোখ দুটি একে অপর থেকে প্রায় দুই ইঞ্চি দূরত্বে অবস্থান করে। সুতরাং আমরা যা-ই দেখি না কেন, তা দেখতে দুই চোখের মধ্যে কিছুটা কৌণিক পার্থক্য থাকে। এই কৌণিক পার্থক্যকে বলে বাইনোকুলার ডিস্পেরিটি।

দেখে যেভাবে আমরা বস্তুর অবস্থান অবস্থান উপলব্ধি করতে পারি; সূত্র: bbc.co.uk

যখন কোনো বস্তু আমাদের কাছাকাছি থাকে তখনই কেবল বাইনোকুলার ডিস্পেরিটি সম্ভব। কিন্তু এই বাইনোকুলার দৃষ্টি ছাড়াও আরো একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রাণী ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে সক্ষম। এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্যারালাক্স পদ্ধতি। মূলত চলমান অবস্থায় বস্তুর সাথে আমাদের গতির তারতম্য হিসাব করেই মস্তিষ্ক কোনো বস্তুর অবস্থান কিংবা আকৃতির ত্রিমাত্রিক ছবি প্রস্তুত করতে সক্ষম।

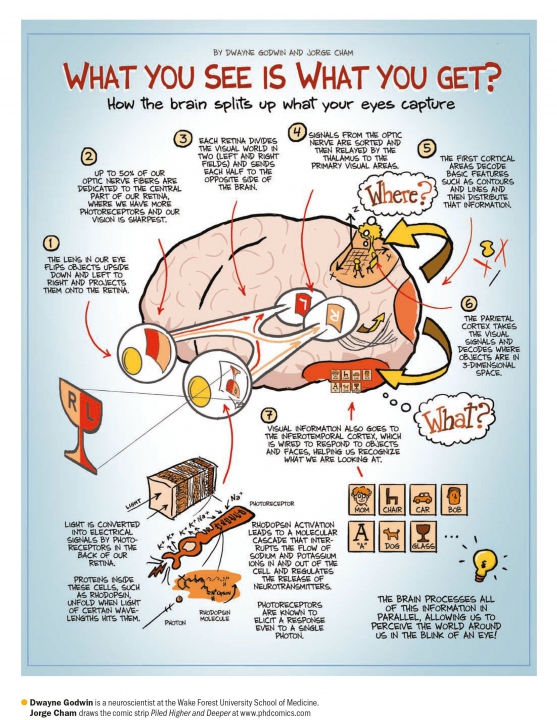

এখন দুই চোখের দেখা দুটি দ্বিমাত্রিক ছবি প্রথমে আন্তঃনিউরন পথে গ্যাংলিওন নামক নিউরন কোষে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি রেটিনা এই সংকেত বা তথ্যকে ডান ও বাম এই দুই অংশে ভাগ করে এবং এরা মস্তিষ্কে এদের বিপরীত অংশে প্রবেশ করে। নিউরন মস্তিষ্কে প্রবেশের আগে এই দুই প্রকার ছবির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য করে এবং প্রয়োজনে কিছু তথ্য ফিল্টার করে ফেলে। এই ফিল্টারিং ছবির কন্ট্রাস্ট এবং ডেফিনিশনকে আরো সহজবোধ্য করে তোলে। তারপর নিউরন থেকে এই সংকেত চলে যায় অপটিক স্নায়ুতে এবং শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে।

মস্তিষ্কের থ্যালামাস অঞ্চল দিয়েই এই সিগন্যাল মস্তিষ্কের প্রবেশ করে। থ্যালামাস অঞ্চলটি এই সিগ্ন্যালকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে। প্রথম অংশে থাকে বর্ণ ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য এবং অপর অংশে থাকে বস্তুর গতি সম্পর্কিত তথ্য ও কন্ট্রাস্ট।

দুই চোখের দুটি অপটিক স্নায়ু যখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তখন এরা একে অপরকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে এবং ‘অপটিক কায়াজম’ নামক একটি বিন্দুতে মিলিতি হয়। এখানে প্রতিটি চোখের বাম পাশ থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল মস্তিষ্কের বাম পাশে প্রবেশ করে এবং ডান পাশ থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল প্রবেশ করে মস্তিষ্কের ডান পাশে। এরপর এই দুই প্রকার সিগন্যাল মিলিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক সিগন্যাল গঠিত হয়।

কালার ভিশন যেভাবে কাজ করে

আমরা কিভাবে কোনো বস্তুর বর্ণ দেখি সেটা বেশ মজার একটি বিষয়। আমাদের চারপাশে নানা আকৃতির, নানা বর্ণের কতশত বস্তুই আছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে আমরা আসলে কিভাবে সেসব বর্ণের উপলব্ধি করি?

কোনো বস্তুর উপর যখন আলো আপতিত হয় তখন আপতিত আলোর কিছু অংশ বস্তুটি শোষণ করে এবং বস্তুটি প্রকৃতপক্ষের যে বর্ণ ধারণ করে সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলিত আলো যখন আমাদের চোখে এসে আঘাত করে তখন সেটি আবার মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হয় এবং আমরা দেখতে পাই। বিষয়টি একটু বিস্তারিত জানা যাক।

বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো প্রথমে আমাদের চোখে প্রবেশ করে। কি পরিমাণ আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করে তা নির্ভর করে আমাদের আইরিশের ভেতর অবস্থিত উজ্জ্বল ও বৃত্তাকার কিছু পেশীর নিয়ন্ত্রণের উপর। এই পেশীগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের কারণেই আমাদের চোখের পিউপিলের আকৃতির পরিবর্তন হয়। প্রথমে আলোকরশ্মি কর্নিয়া নামক একপ্রকার অনমনীয় ও রক্ষণশীল পর্দার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে। তারপর প্রবেশ করে চোখের লেন্সের ভেতর দিয়ে। চোখের লেন্সটি আবার স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ বস্তুর অবস্থান, আকৃতি কিংবা এর আলোকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে চোখের লেন্সের ফোকাল লেংথ এবং ফোকাসিং পরিবর্তিত হয়।

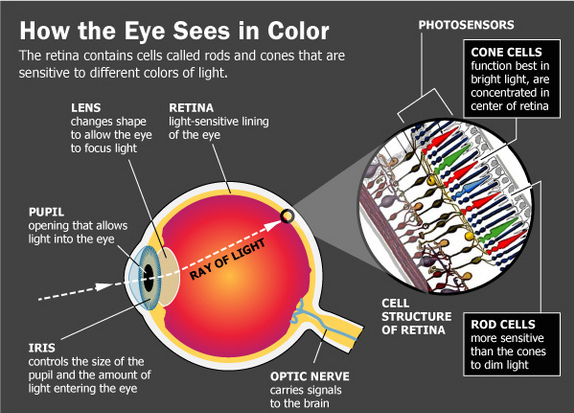

আমাদের চোখ যেভাবে বর্ণ অনুভব করে; সূত্র: sites.psu.edu

এরপর আলোকরশ্মি আপতিত হয় চোখের পেছন দিকে রেটিনা নামক অঞ্চলে। রেটিনা অঞ্চল মূলত রড ও কোন নামক দুই ধরনের আলোক সংবেদী কোষ দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি আলোক সংবেদী কোষ কতিপয় পিগমেন্ট কণা ধারণ করে। যখন আলো আপতিত হয় তখন এই পিগমেন্ট কণাগুলোর আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং সে অনুযায়ী সিগন্যাল তৈরী হয়। রড কোষগুলো আলোর প্রকৃতি শনাক্তকরণ করে আর কোন কোষগুলো আলোর বর্ণ শনাক্তকরণ করে এবং সেই অনুযায়ী মস্তিষ্কে সিগন্যাল প্রেরণ করে।

আমরা আমাদের চারপাশে যা-ই দেখি তা সাধারণত বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের চোখ তিন ধরনের আলোক তরঙ্গ শনাক্ত করতে পারে অর্থাৎ লাল, নীল এবং সবুজ রঙ শনাক্ত করতে পারে এবং এই তিন বর্ণের সিগন্যালের সমন্বয়ে মস্তিষ্কে গঠিত হয় লক্ষ লক্ষ যৌগিক বর্ণ।

এখন আলো যখন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয় তখন সেই প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে এসে আঘাত করে। আমাদের প্রতিটি চোখই প্রায় ছয় থেকে সাত মিলিয়ন কোন কোষ ধারণ করে। এই কোন কোষ গঠিত হয় অপ্সিন নামক বর্ণ সংবেদনশীল প্রোটিন দিয়ে। যখন আলোর ফোটন কণা অপ্সিনে এসে আঘাত করে তখন কোন কোষগুলো আলোর মাত্রা অনুযায়ী আকৃতি পরিবর্তন করে। সেই সাথে তৈরী করে তড়িৎ সংকেত যা অপটিক স্নায়ু মারফত প্রবাহিত হয় আমাদের মস্তিষ্কে। মূলত মস্তিষ্কের ভিজুয়াল কর্টেক্স অঞ্চলে এই সিগন্যাল প্রেরিত হয় এবং এখানে প্রক্রিয়াকরণের পরই মূল বর্ণ হিসেবে ধরা দেয় আমাদের চোখে।

গবেষকদের মতে, কোন কোষগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই (মতান্তরে ৬৪ শতাংশ) লাল রঙের প্রতি সংবেদনশীল, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সবুজ রঙের প্রতি এবং মোটামুটি ২ শতাংশ কোন কোষ নীল রঙের প্রতি সংবেদনশীল। এই তিন প্রকার বর্ণ সংবেদনশীল কোষই তিন প্রকার বর্ণের সমন্বয়ে তৈরী করে অজস্র বর্ণের। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই বর্ণের সীমা বর্ণালীর হলুদ থেকে সবুজ অংশের মধ্যেই সীমিত।

কোন কোষগুলো বেশিরভাগই চোখের রেটিনার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থান করে। রেটিনার এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি মিলিমিটারের ভগ্নাংশের সমতুল্য (মতান্তরে প্রায় .৩ মিলিমিটার) একটি বিন্দুর ন্যায় এবং এটি ফোভিয়া নামে পরিচিত। আলো এই ফোভিয়া নামক বিন্দুতে যখন ফোকাস হয় তখন মূল রঙিন ছবিটি আমাদের দর্শনকেন্দ্রে প্রতিভাত হয়। রেটিনার বাকি অংশ জুড়ে থাকে প্রায় ১২০ মিলিয়ন রড কোষ, যা আলো শনাক্ত করে কিন্তু বর্ণের প্রতি সংবেদনশীল নয়।

টেট্রাক্রোমেটদের মধ্যে গোল্ডফিশ অন্যতম; সূত্র: independent.co.uk

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষের চোখের কোন কোষগুলোই উন্নত, যা তিন ধরনের বর্ণের প্রতি ভালভাবেই সংবেদনশীল। কিন্তু যখন অন্যান্য পশুপাখির সাথে তুলনা করা হয় তখন দেখা যায় কতিপয় প্রজাতির পশুপাখি বর্ণ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে মানুষকেও ছাড়িয়ে যায়। যেমন কিছু সংখ্যক পাখি, সরীসৃপ ও মাছের রেটিনা অঞ্চলে চার ধরনের কোন কোষ দেখা যায় যেগুলো লাল, নীল অথবা সবুজ রঙের পরও অতিবেগুনী রশ্মির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে থাকে। এদের বলা হয় টেট্রাক্রোমাটিক প্রাণী। আবার বেশিরভাগ প্রাণীই দুই ধরণের বর্ণ- হলুদ এবং নীল দেখে অভ্যস্ত অর্থাৎ ডাইক্রোমাটিক।

সাপের কতিপয় প্রজাতি ইনফ্রা-রেড রে দেখতে সক্ষম; সূত্র: independent.co.uk

যদিও ডাইক্রোমাটিক ভিশন স্তন্যপায়ীদের জন্য আসলে কোনো সমস্যাই না। কারণ গবেষকদের মতে প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ছিলো সাধারণত নিশাচর প্রজাতির এবং অনেকে মাটিতে গর্ত করে বসবাস করতো। ফলে তাদের মোটামুটি দুটি রঙেই কাজ চলে যেত। কিন্তু যখন এরা আস্তে আস্তে দিবাচর হতে শুরু করলো তখন একপ্রকার জিন ডুপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় লাল রঙের অনুভুতি তৈরী হলো। এতে করে সবুজ পাতার আড়ালে লাল আপেলটি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে গেলো তাদের জন্য। এখনো কিছু নিশাচর বানরেরা কেবল সাদা ও কালো বর্ণ সংবেদনশীল কোন কোষ বহন করছে।

মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান দেয়া হয় আমাদের চোখকে। কারণ দৃষ্টি না থাকলে একদিকে যেমন আমরা না পারতাম জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে, তেমনি অন্যদিকে দেখতে পেতাম না প্রকৃতির অপরূপ রূপ যা দেখে মন জুড়ায়।

ফিচার ইমেজ: shutterstock.com