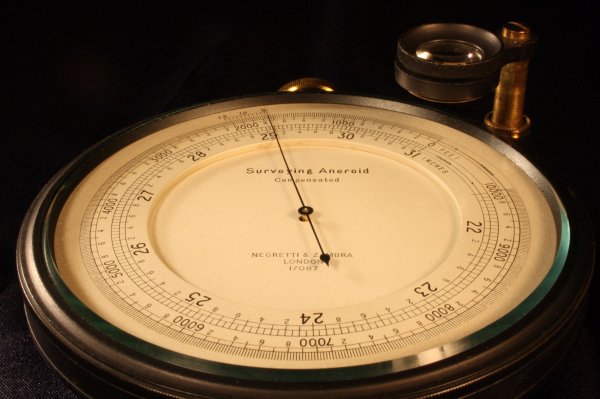

ল্য গ্রঁদ কে, একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর সিলিন্ডার। তবে এটি স্রেফ একটি ধাতব বস্তু নয়, পরিমাপের জগতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৮৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ভর পরিমাপের একক কিলোগ্রামকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে এর মাধ্যমে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর অনুলিপি ছড়িয়ে দেওয়া আছে, যাকে সেসব দেশে আদর্শ কিলোগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে আর বেশি দিন নয়। এ গৌরব হারাতে চলছে সিলিন্ডারটি। গত ১৬ নভেম্বর ৬০টি দেশের প্রতিনিধিরা ভোটের মাধ্যমে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন কিলোগ্রামকে। এক শতক ধরে সেবা দেওয়ার জন্যে ‘ল্য গ্রঁদ কে’কে আবেগঘন বিদায় জানিয়েছেন মাত্রাবিজ্ঞানীরা। কিন্তু কেন এক শতক পরে এ নতুন সংজ্ঞায়নের দরকার হলো? কিলোগ্রামের নতুন সংজ্ঞাই বা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আজকের লেখাটি।

মাপজোখ বা পরিমাপকে বলা হয় আধুনিক জগতের ‘অদৃশ্য কাঠামো’। ঘড়ি দেখা, লেনদেন থেকে শুরু করে রকেট তৈরি করা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আমরা যা-ই করি, তার সাথে কোনো না কোনোভাবে পরিমাপ যুক্ত আছে। পরিমাপের জন্যে প্রয়োজন হয় একক। একক হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ, যাকে মানদণ্ড ধরে ঐ বিষয়টি হিসেব করা হয়। যেমন- সময় মাপতে ব্যবহার করা হয় সেকেন্ড, দৈর্ঘ্য মাপতে মিটার।

পরিমাপের একক বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হলে বিস্তর সমস্যা হয়। আগেরকালের ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কথাই ধরুন। তারা নেদারল্যান্ড থেকে পণ্য ক্রয় করে ফ্রান্সে বিক্রয় করতো। নেদারল্যান্ডের মানুষজন ওজন হিসেব করতো জাহাজের খোলে যে পরিমাণ মাছ ধরে তাকে একক ধরে; কিন্তু ফ্রান্সে ওজন হিসেব করা হতো গম-শস্য ব্যবহার করে। কী বিড়ম্বনা বলুন তো! এখন তারা এ হিসাব মেলাবে কীভাবে? এ তো গেল ব্যবসায়িক বিষয়, বিজ্ঞানের জন্যে গোটা বিশ্বে একই একক থাকা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্যা সমাধানেই আন্তর্জাতিকভাবে প্রবর্তন করা হয় এস.আই (সিস্টেম অব ইউনিট) এককের।

এস.আই একক প্রথমে শুরু হয় কেবল দুটি একক নিয়ে- মিটার ও কিলোগ্রাম। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ১৭টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। একটি প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম ধাতু দ্বারা তৈরি রডে দুটি দাগ কেটে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এক মিটারকে। আর আদর্শ কিলোগ্রাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয় ‘ল্য গ্রঁদ কে’ নামের সিলিন্ডারটিকে। প্যারিসের একটি ভূগর্ভস্থ ভল্টে সুরক্ষিত করে রাখা হয় এ দুটিকে। এরপর এদের অনুলিপি ছড়িয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন দেশে, যেগুলো ঐসব দেশে আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

বলা হতো, এগুলো ‘সব সময়ের জন্য ও সব মানুষের জন্য’ আদর্শ পরিমাপের একক। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। একটি বস্তুতে আঁচড় লাগতে পারে, ভেঙে যেতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ বিনষ্টও হয়ে যেতে পারে। তাই কোনো বস্তুকে আদর্শ হিসেবে বিজ্ঞানীরা ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা চাইছিলেন এমন কিছুকে আদর্শ হিসেবে ধরতে যা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বাঁধা, যা কখনো পরিবর্তিত হবে না।

মিটারের জন্যে এ নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৮৩ সালের দিকে এসে। সার্বজনীন ধ্রুবক ‘আলোর গতি’র ওপর ভিত্তি করে একে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বিজ্ঞানীরা অনেক আগ থেকেই আলোর সঠিক গতিবেগ নির্ণয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৭০ এর দশকে এসে তারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ২৯৯,৭৯২,৪৫৮ মিটার। এখান থেকে ১ মিটার সমান আলোর গতিবেগের ২৯৯,৭৯২,৪৫৮ ভাগের ১ ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়।

এর ফলে ১ মিটার পরিমাপ করার জন্য আর কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর নির্ভর করতে হতো না। এবং এটি মহাবিশ্বের যেকোনো জায়গায়ই সমান। এ সংজ্ঞা ব্যবহার করে মঙ্গল গ্রহে বসে থাকা একজন জ্যোতির্বিদ হিসাব নিকাশের মাধ্যমে একদম নিখুঁত ১ মিটার ফিতা তৈরি করে নিতে পারবেন। ১৯৬৭ সালে আরেকটি মৌলিক একক, ‘সেকেন্ড’র ক্ষেত্রেও একই বিষয় করা হয়ছে। একটি সিজিয়াম-১৩৩ পরমাণুর ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময়কে ১ সেকেন্ড হিসেবে ধরা হয়েছে।

কিলোগ্রামের জন্যও এমন কোনো ধ্রুবক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন বিজ্ঞানীরা। এ খোঁজের তাড়না আরো বৃদ্ধি পায় ১৯৯০ সালে এসে। এ সময় বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, ল্য গ্রঁদ কের ভর এর অন্য ছয়টি প্রতিলিপির তুলনায় ৫০ মাইক্রোগ্রাম বেড়ে গেছে। ৫০ মাইক্রোগ্রাম যদিও খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ, কিন্তু নিখুঁত পরিমাণের সন্ধানে থাকা বিজ্ঞানীরা একে মেনে নেবেন কেন? তার ওপর এটি পরিবর্তন হওয়া মানে তো কিলোগ্রামের সংজ্ঞাই বদলে যাওয়া।

অনেক বিষয় নিয়ে চেষ্টা করার পর বিজ্ঞানীরা এর সমাধান খুঁজে পান প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মধ্যে। পদার্থবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে অনেকেই হয়তো পরিচিত হয়েছেন এ ধ্রুবকটির সাথে। এটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সাথে শক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এখন বিজ্ঞানীদের দরকার প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সঠিক মান। যদিও বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক আরো একশত বছর আগে এ মান খুঁজে বের করেছেন, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিল না। অন্তত একুশ শতকের বিজ্ঞানীদের সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

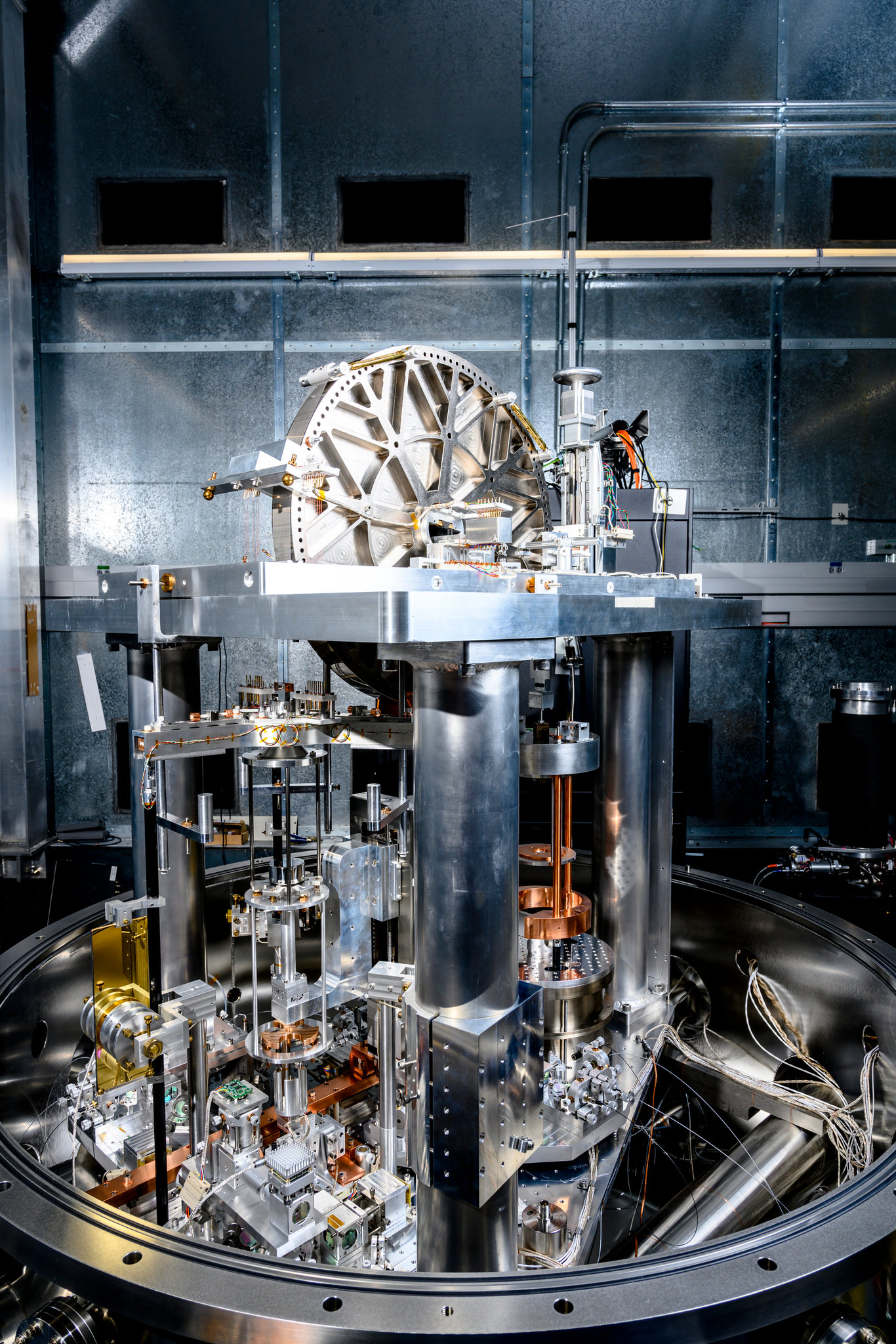

তারা ভীষণ নিখুঁত মান চাচ্ছিলেন, নচেৎ আবার সংজ্ঞায় হেরফের হবে। কিন্তু এজন্য যে প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়, তা প্রচন্ড ব্যয়বহুল ও দুর্লভ। গোটা পৃথিবীতে এ ধরনের যন্ত্র আছে মাত্র দুটি। ২০১৪ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অন্তত একটি যন্ত্র দ্বারা এ ধ্রুবক এতটা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে হবে যাতে শতকরা .০০০০০২ ভাগের বেশি অনিশ্চয়তা না থাকে।

অবশেষে ২০১৭ সালের ৩০ জানুয়ারি গবেষকদল এ মান নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তাদের পরীক্ষণ অনুযায়ী প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান দাঁড়ায় ৬.৬২৬০৬৬৯৯৩৪ x ১০-৩৪ কেজি.মিটার২/সেকেন্ড। এ মানে অনিশ্চয়তা মাত্র শতকরা ০.০০০০০১৩ ভাগ। সাধারণ মানুষের কাছে এ মানের জন্য এত ঝামেলা করা অনর্থক মনে হতে পারে। কিন্তু যে গবেষকদল এ মানটি নির্ণয় করেছেন, তাদের কাছে এটি ছিল মহাবিশ্বের রহস্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নিরূপণের অভিযান।

প্লাঙ্কের ধ্রুবক সঠিকভাবে নিরূপণের পর বিজ্ঞানীদের সামনে থেকে সবচেয়ে বড় বাঁধাটি সরে গেল। কিন্তু এটি ব্যবহার করে কিলোগ্রামের সংজ্ঞা কীভাবে দেওয়া হয়েছে? এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে ‘কিবল ব্যালেন্স’ নামের অন্য একটি যন্ত্র। এ যন্ত্রটিতে ভর চাপালে এটি সে অনুসারে কারেন্ট উৎপন্ন করে। এ উৎপন্ন কারেন্ট ভর ছাড়াও নির্ভর করে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের ওপর। এখন যেহেতু প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, কিবল ব্যালেন্সে এ মান সেট করে দিলে নির্দিষ্ট ভরের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্টই পাওয়া যাবে। সুতরাং এক কিলোগ্রাম ভরের জন্য সবসময় সবজায়গায় একই পরিমাণ কারেন্ট উৎপন্ন করবে কিবল ব্যালেন্স। এ কারেন্টের পরিমাণ দ্বারাই কিলোগ্রামের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে কিলোগ্রামের সংজ্ঞার জন্যে এখন আর কোনো মানবসৃষ্ট বস্তুর ওপর নির্ভর করতে হবে না। এটি এখন প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মে বাঁধা। এছাড়া আরেকটি বিষয়েও সুবিধা হয়েছে। আগে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের কয়েক বছর পর পর তাদের কাছে কিলোগ্রামের যে নমুনা আছে তা নিয়ে প্যারিসে আসতে হতো। তারা ল্য গ্রঁদ কে’র সাথে সে নমুনাটি মিলিয়ে দেখতেন যে ভরে কোনো হেরফের হয়েছে কি না। এবার তারাও রেহাই পেলেন সেই ঝামেলা থেকে। এখন থেকে নিজেদের গবেষণাগারে বসেই কিবল ব্যালেন্সের সাহায্যে তারা পরিমাপ করতে পারবেন আদর্শ কিলোগ্রাম।

গত শুক্রবারের এ সম্মেলনে কিলোগ্রাম ছাড়াও আরো তিনটি মৌলিক একককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ তিনটি হলো বিদ্যুৎ প্রবাহের একক- অ্যাম্পিয়ার, তাপমাত্রার একক- কেলভিন এবং রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণের একক- মোল। মোলকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে আরো একটি ধ্রুবক অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান নিখুঁতভাবে বের করা সম্ভব হয়েছে বলে। এ সবগুলো এককের নতুন সংজ্ঞা কার্যকর হবে সামনের বিশ্ব মাত্রাবিজ্ঞান দিবস, ২০শে মে’র পর থেকে।

মাত্রাবিজ্ঞানের জন্য এটি ছিল ঐতিহাসিক একটি সিদ্ধান্ত। এ সংজ্ঞায়নের মধ্য দিয়ে আঠারো শতক থেকে দেখা স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হন তারা। পরিপূর্ণ হয় মাত্রার সংজ্ঞায়নের সফর। যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর কোনো লক্ষ্যণীয় প্রভাব পড়বে না, তবে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্যে এটি ছিল অনন্য এক মাইলস্টোন। অনেক বিজ্ঞানী বেশ আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েছিলেন এ নিয়ে। এ অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে অনেকেই নিজেদের হাতে এঁকে নিয়েছেন প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের ট্যাটু।

.jpg?w=600)