বাড়িতে বইয়ের তাকে পড়ে থাকা পুরনো বই, স্টোররুমে সংগ্রহে থাকা পুরনো পত্রিকা কিংবা পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিনে আনা বইগুলোর পৃষ্ঠাগুলো কেমন যেন হলুদাভ রং ধারণ করে, কখনো লক্ষ্য করেছেন? উজ্জ্বল সাদা বইয়ের পাতা সময়ের আবর্তে হলুদ হয়ে যায়, কিংবা কিছুটা হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে, এ ঘটনার সাথে মোটামুটি সকলেই পরিচিত। কিন্তু এরকমটি কেন ঘটে তা ভেবে দেখেন খুব কম সংখ্যক মানুষই। কিংবা বইয়ের পাতার হলুদ হয়ে যাওয়া যে ঠেকানো সম্ভব তাও জানেন না অনেকেই। আর এসব বিষয় জানতে হলে আপনাকে জানতে হবে বইয়ে ব্যবহৃত কাগজের বিকাশ সম্বন্ধে। কারণ বর্তমানে কাগজ যে প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হয়, একসময় তা এমন ছিল না। আর কাগজ উৎপাদের প্রক্রিয়ার সাথে কাগজের হলুদ হবার আছে সরাসরি সম্পর্ক।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদই কাগজের উৎপত্তিস্থল হিসেবে চীনের কথাই বলে থাকেন। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১০০ অব্দের দিকে চীনে কাগজ তৈরি শুরু হয়। প্রথমদিকে কাগজ তৈরির মূল উপকরণ ছিল ভেজা শণ। শণের সাথে গাছের গুঁড়ির বাকল (শল্ক), বাঁশ আর কয়েক প্রজাতির উদ্ভিদের আঁশ দিয়ে একপ্রকার মণ্ড তৈরি করা হতো। এই মণ্ড যত মিহি হতো, কাগজের মান হতো তত উন্নত।

চীনাদের এই উদ্ভাবন এশিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় নেয়নি। তবে ইউরোপে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল অনেক। একাদশ শতকে প্রথম ইউরোপে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। ইতিহাসবিদগণের বিশ্বাস, ‘মিসাল অব সাইলস’ নামক স্প্যানিশ বইটি ইউরোপের প্রাচীনতম কাগুজে দলিল। আর এই বইটিও একাদশ শতকের। তবে এই বইয়ের কাগজ মোটেও চীনাদের প্রথম দিকের কাগজের মতো ছিল না। সাইলসের কাগজগুলো তৈরি করা হয় পাটের আঁশ থেকে। গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের পর কাগজ উৎপাদনের ধরনে আবারো কিছু পরিবর্তন আসে। তখনকার কাগজগুলো তৈরি হতো পাটের আঁশের সাথে তুলা, ছেঁড়া বস্ত্রাদি আর অন্যান্য আঁশের মিশ্রণে।

সবচেয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে ১৯ শতকে। কানাডার নোভা স্কটিয়ায় বসবাসকারী উদ্ভাবক চার্লস ফেনার্টি কাগজের ব্যবসা করতেন তখন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কমদামে দীর্ঘমেয়াদি কাগজ তৈরির চেষ্টা করে আসছিলেন। কাগজের ব্যবসার পাশাপাশি তার ছিল কাঠ চেরাইয়ের ব্যবসা। কাঠের ব্যবসা থেকেই তার মাথায় এলো কাগজ উৎপাদনে কাঠ ব্যবহারের কথা। কাঠের সহজলভ্যতা এবং কম দামের কথা মাথায় রেখে তিনি কাঠ থেকে কাগজ উৎপাদনের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন।

১৮৪৪ সালের অক্টোবরে ফেনার্টি প্রথম কাঠ দিয়ে কাগজ তৈরি করলেন। সেই কাগজের কিছু নমুনা তিনি পাঠিয়ে দিলেন শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত পত্রিকা ‘দ্য আকাডিয়ান রেকর্ডার’ এ। সাথে চিঠিতে লিখে দিলেন তার নতুন উৎপাদিত কাগজের দীর্ঘমেয়াদি, টেকসই এবং স্বল্প খরুচে গুণের কথা। পত্রিকাটি আগ্রহভরেই ফেনার্টির নতুন কাগজ গ্রহণ করলো। সেই থেকে কাঠ দিয়ে কাগজ উৎপাদনের শুরু।

এ পর্যায়ে এসে একটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ না করলেই নয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদই বর্তমানে কাঠ দিয়ে কাগজ উৎপাদনের জন্য জার্মান উদ্ভাবক ফ্রেডরিখ কেলারকে স্মরণ করে থাকেন। কিন্তু কাঠ দিয়ে কাগজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া মূলত ফেনার্টিই প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন। সমসাময়িক সময়েই কেলার স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করে কাঠ দিয়ে কাগজ উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। কিন্তু পার্থক্য গড়ে দেয় পেটেন্ট। ১৮৪৫ সালে কেলার তার তৈরি কাগজের জন্য একটি জার্মান পেটেন্ট লাভ করেন। আর তাতেই কপাল পোড়ে বেচারা ফেনার্টির!

কাগজের রঙ হলুদ হবার পেছনে যে কারণ রয়েছে তার ঐতিহাসিক পটভূমি আমরা জানলাম। এবার রাসায়নিক আলোচনা শুরু করা যাক। তুলা বা পাট, উভয় উপাদানের চেয়েই কাঠ সস্তা এবং সহজলভ্য। আবার কাঠ দিয়ে তৈরি কাগজ অপরাপর কাগজের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদিও ছিল।

কিন্তু সমস্যা ছিল সূর্যালোক আর অক্সিজেনে। কাঠের তৈরি কাগজ বাতাসে আর সূর্যালোকে বেশ ভালোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এর কারণ লুকিয়ে আছে কাঠের মধ্যে। কাঠ মূলত দুইটি উপাদান থেকে তৈরি। একটি হচ্ছে সেলুলোজ, অপরটি লিগনিন। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে সহজলভ্য জৈব পদার্থটি হচ্ছে সেলুলোজ। বর্ণহীন এবং অস্বচ্ছ এ বস্তুটি এর উপর পতিত আলোর প্রায় পুরোটাই শুষে নেয় এবং সামান্য অংশ প্রতিফলিত করে। ফলে সেলুলোজকে দেখতে সাদা দেখায়।

সেলুলোজের একটি রাসায়নিক গুণ হচ্ছে এটি জারণধর্মী। ফলে সূর্যালোকে থাকে সূর্যরশ্মি শোষণের ফলে সেলুলোজে জারণ ঘটে। আর জারণ ঘটা মানে কিছু ইলেকট্রনের নিঃসরণ। ইলেকট্রন নিঃসরিত হবার এই প্রক্রিয়া দ্রুতই কাগজকে দুর্বল করে দেয়। একসময় এর ঔজ্জ্বল্যও কমে আসে। ঔজ্জ্বল্য কমে যাবার সাথে হলুদাভ হয়ে ওঠার সামান্য থাকলেও প্রকৃত হোতা হলো লিগনিন।

লিগনিন হচ্ছে একপ্রকার জটিল জৈব পলিমার যা সাধারণ বিভিন্ন উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে থাকে। লিগনিনের জন্যই কোষ প্রাচীর কঠিন ও দৃঢ় হয়। কাগজেও লিগনিন একই দায়িত্ব পালন করে। দালান নির্মাণে ইট, বালু আর সুরকির সাথে সিমেন্ট না দিলে যেমন তা কখনোই শক্ত হয়ে জমাট বাঁধবে না, ঠিক তেমনি কাগজে সেলুলোজের সাথে লিগনিন না থাকলে সেলুলোজের আঁশগুলো একত্রে থাকবে না।

তবে লিগনিন সেলুলোজের মতো উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করতে পারে না। লিগনিনের রঙ কালো। এ কারণেই হার্ড বোর্ড কিংবা কার্ডবোর্ডের রঙ কালো হয়। কারণ অধিক শক্ত করার জন্য সেগুলোতে অধিক লিগনিন ব্যবহার করা হয় যা রঙ পরিবর্তন করে। তবে মূল সমস্যা হলো, লিগনিনও সক্রিয় জারণক্ষম রাসায়নিক। সূর্যালোকের সংস্পর্শেই এর জারণ ঘটে এবং আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়। ফলে লিগনিন দ্বারা প্রতিফলিত আলোর বর্ণালীতে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবুজ ও হলুদ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হলুদ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে মিলে যায় এবং বইয়ের পাতা হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে।

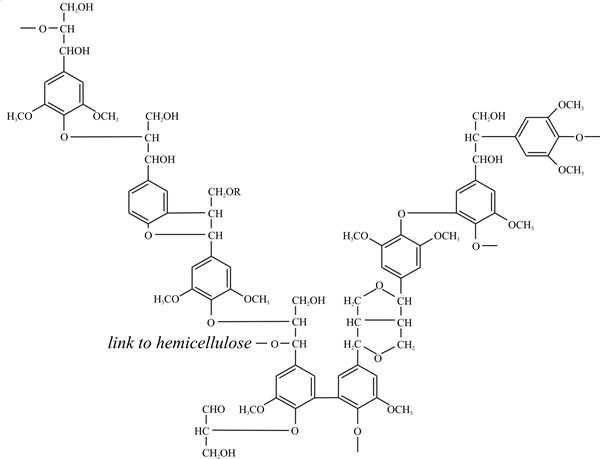

আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। লিগনিন হচ্ছে একটি পলিমার। পলিমার সাধারণ একই অণুর পৌনঃপুনিক জটিল বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। উপরে লিগনিনের রাসায়নিক গঠনের একটি ডায়াগ্রাম দেয়া হলো। এতে দেখা যাচ্ছে যে, লিগনিনের পৌনঃপুনিক অণুটি হচ্ছে অ্যালকোহল। এখন অ্যালকোহলে একাধিক অক্সিজেন অণু রয়েছে। আবার, জারণ বিক্রিয়ার সময় লিগনিনও একাধিক অক্সিজেন অণু গ্রহণ করে।

অতিরিক্ত অক্সিজেন অণুগুলো লিগনিনের পলিমার গঠনে বিকৃতি ঘটায়, অ্যালকোহল সাবইউনিটগুলোর বন্ধন ভেঙে সে স্থলে ‘ক্রোমোফোরেস’ সৃষ্টি করে। গ্রিক শব্দ ক্রোমোফোরেস অর্থ ‘রঙবাহী’। এই ক্রোমোফোরেসই সূর্যরশ্মির প্রতিফলনের সময় বর্ণালীর দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যেকোনো একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে। লিগনিনের ক্ষেত্রে সে তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি হলুদ রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তবে কখনো কখনো একটু কমে সবুজের কাছাকাছি চলে এলে বাদামী রঙেরও হয়। ঠিক যেমনটি হয় এক টুকরো কাটা আপেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে। আপেলে বিদ্যমান পলিফেনল অক্সিডেজ নামক এনজাইমের জারণের ফলে এতে ক্রোমোফোরেস সৃষ্টি হয় এবং বাদামী বর্ণ ধারণ করে।

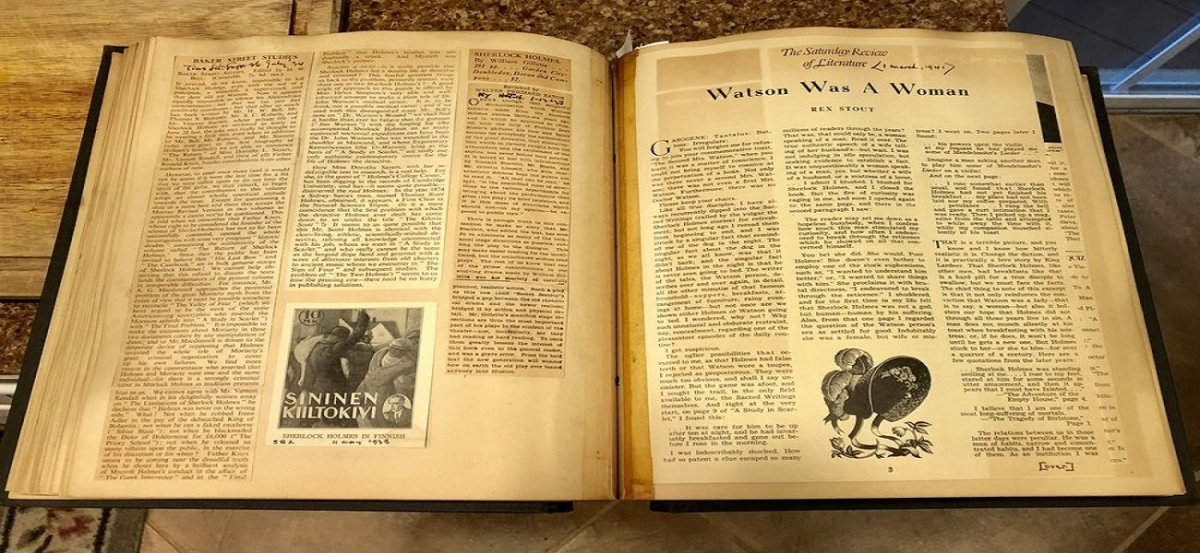

সময়ের আবর্তে কাগজ হলুদ বর্ণ ধারণ করার এ প্রক্রিয়া বইয়ের চেয়ে বেশি পত্রিকার ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। কারণ স্বল্প খরচে কাগজ উৎপাদনে তুলা বা পাটের বদলে কাঠই বেশি ব্যবহৃত হয়। ফলে তাতে লিগনিন থাকে বেশি। তাই পত্রিকার পাতার হলুদাভ হবার প্রবণতা বেশি। তাই জরুরী কাগজপত্র, বই কিংবা পত্রিকার হলুদ বর্ণ ধারণ করা ঠেকাতে একে সূর্যালোক এবং অক্সিজেন থেকে দূরে রাখা যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।

জাদুঘরে পুরনো দলিল দস্তাবেজ ও প্রাচীন সাহিত্যের কাগজগুলো অল্প আলোয়, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার মধ্যে বায়ুরোধী কাঁচের বাক্সে সংরক্ষণ করা হয়। বাসায় এতকিছু সম্ভব না হলে বইটি পলিথিনে ভরে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না এমন ঠাণ্ডা স্থানে রেখে দিলেও চলে। তাছাড়া, কাগজ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোও আজকাল চেষ্টা করেন সর্বনিম্ন পরিমাণ লিগনিন ব্যবহার করে কাগজ তৈরি। সবকিছু দিয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়ে গেলে সেটাকে কাগজে রূপান্তরিত করার আগে যথেষ্ট পরিমাণ ব্লিচ করে নিলেই লিগনিনের পরিমাণ কমে যায়। তবে লিগনিনের পরিমাণ বেশি কমে গেলে কাগজের মানও কমে যায়। তাই প্রস্তুতকারকদের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদেরও সচেতন হওয়া জরুরী।