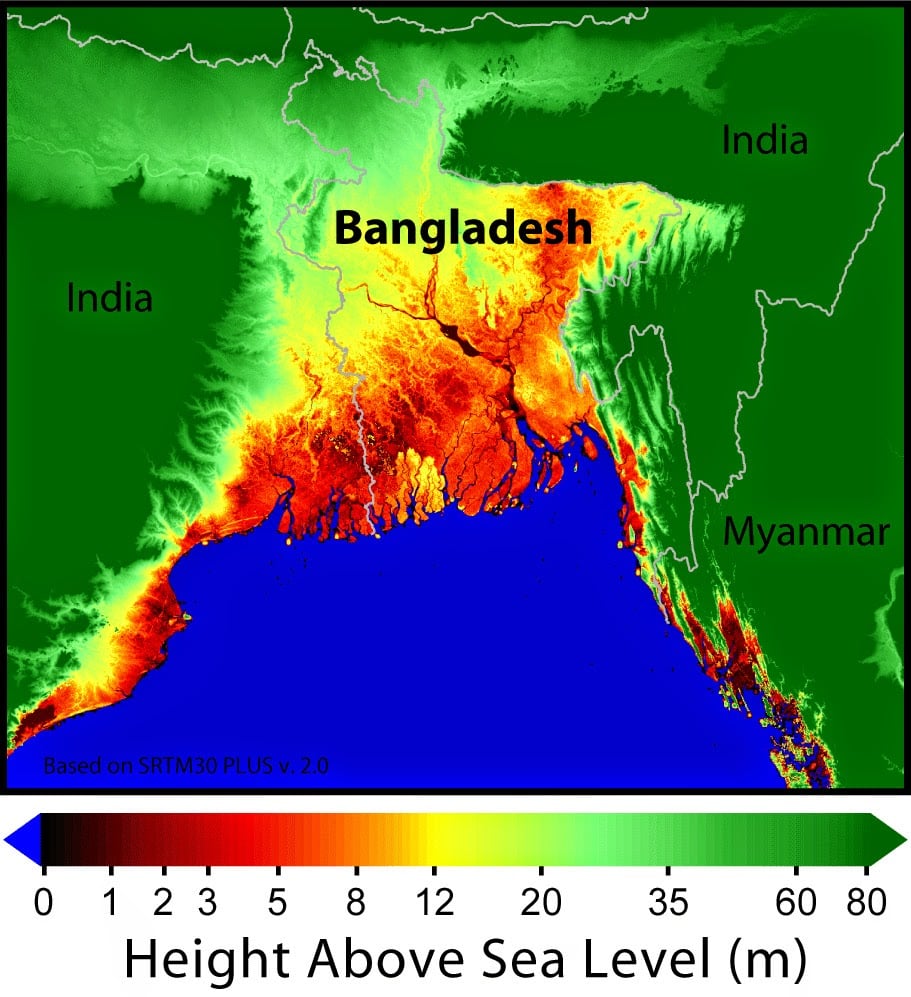

বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে আলোচিত বিষয় হচ্ছে ‘বৈশ্বিক উষ্ণায়ন’ ও এর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী ঘটতে থাকা ‘পরিবেশ বিপর্যয়’, যা দিন দিন গোটা মানবসভ্যতার জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠছে। অনেকেই হয়তো শুনে থাকবেন যে, বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, আগামী বছরগুলোতে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং সমুদ্র তীরবর্তী কিছু অঞ্চলের মানব বসতি তলিয়ে যাবে। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও, এই তালিকায় সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশও!

পরিবেশের এই ব্যাপক পরিবর্তন, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে আমরা মূলত ‘গ্রিন হাউজ ইফেক্ট’, ‘ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া’ সহ আরও দুয়েকটা ঘটনার কথাই জানি। তবে এ বিষয়টা অনেকেরই অজানা যে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনচক্র এবং নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনচক্রের পরিবর্তনও দীর্ঘমেয়াদে পৃথিবীর পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। কীভাবে?

পৃথিবীর ঘূর্ণন, আবর্তন ও অন্যান্য

মিলাঙ্কোভিচের চক্রের বিষয়ে জানার আগে আমাদেরকে পৃথিবীর আবর্তন ও ঘূর্ণনের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে হবে। চলুন, প্রথমে সৌরজগতে পৃথিবীর গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাক। সৌরজগতের ভেতর পৃথিবীর গতিকে দুইটি ভাগে আলোচনা করা যায়।

১. সূর্যকে কেন্দ্র করে বা সূর্যের চারদিকে এর আবর্তন গতি

২. নিজ অক্ষের উপর এর ঘূর্ণন গতি।

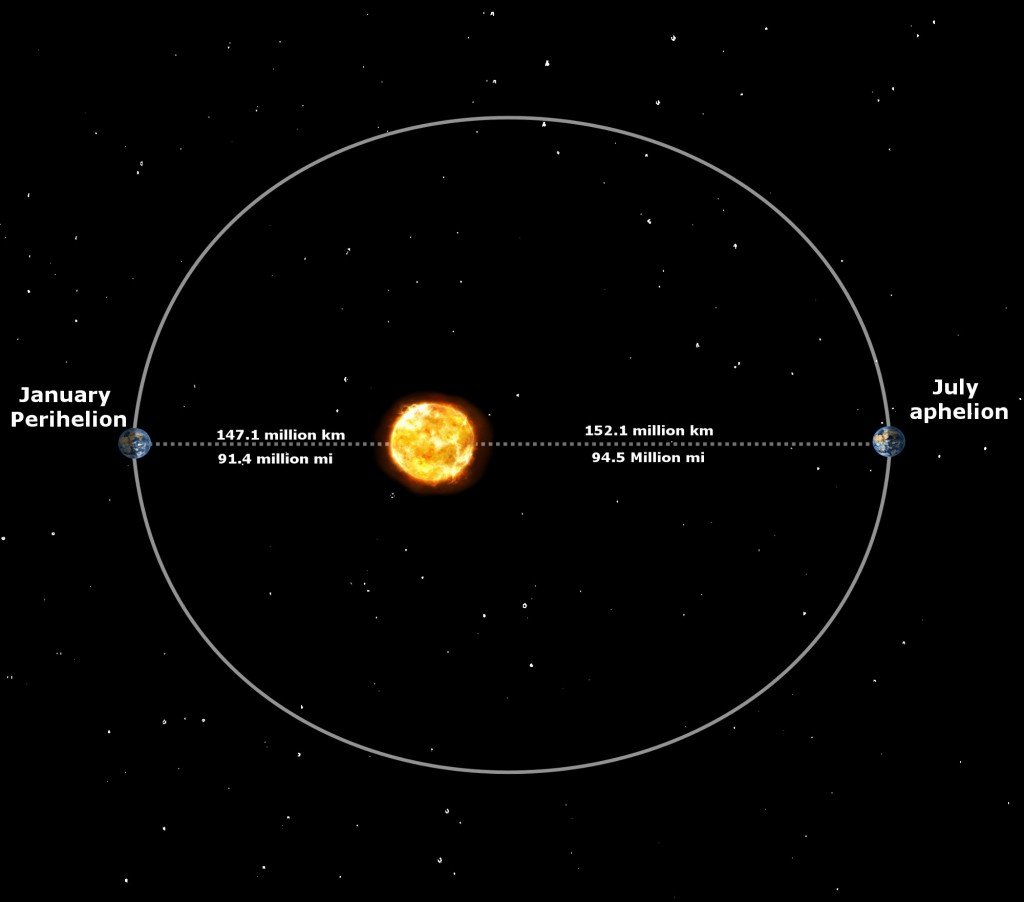

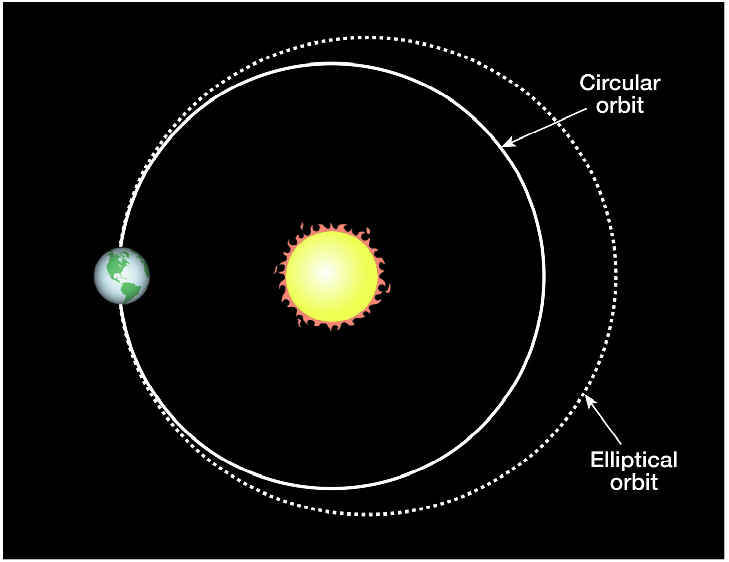

প্রথমে আসা যাক, আবর্তন গতির কথায়। এটি সহজে অনুধাবন করার জন্য একটি বড় টেবিল কল্পনা করুন। যেটার উপরিতল আকৃতিতে চতুর্ভূজের মতো নয়, বরং অনেকটা ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার। টেবিলের উপর একদম মাঝখানে রয়েছে ফুটবল আকৃতির সূর্য। সেই সূর্যকে কেন্দ্র করে ছোট মার্বেল আকৃতির (প্রকৃতপক্ষে আরো ছোট) পৃথিবীটা টেবিলের কিনারা ঘেঁষে টেবিলের তল থেকে একটু উপর দিয়ে উড়ে চলছে (হ্যাঁ, উড়েই চলছে, গড়িয়ে নয়!)। এই উড়ে চলাটা ঠিক বৃত্তাকার পথে ঘটে না; পথটা উপবৃত্তাকার। এই পথটাকে কক্ষপথ বলা হয়।

যদিও, যেভাবে কল্পনা করতে বলা হয়েছে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনটা ‘ঠিক’ সেরকম না। তবুও আপনি পৃথিবীর আবর্তন গতির ধরন সম্পর্কে বেশ খানিকটা ধারণা পাবেন বলা যায়।

এবার কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের কথা ভুলে যাওয়া যাক। আরেকটু কাছ থেকে মার্বেলরূপী পৃথিবীটার দিকে একটু গভীর মনোযোগ দিই। তাহলে কি দেখতে পান? দেখবেন যে, একটি লাটিম যেভাবে ঘোরে, মার্বেলটিও সেভাবে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। একবার পাক খেতে সময় নিচ্ছে ২৪ ঘন্টা (প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে সামান্য একটু বেশি সময় লাগে)। তবে এক জায়গায় থেমে থেমে ঘুরপাক খাচ্ছে না, ঘুরত ঘুরতে সে নিজের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে।

কোনদিকে সরে যাচ্ছে? ঐ যে বললাম, সেই উপবৃত্তাকার পথ বা কক্ষপথ ধরে। এই কক্ষপথ ধরেই সে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আবার একই জায়গায় ফিরে আসবে। সময় লাগবে ৩৬৫ দিনের চেয়ে সামান্য একটু বেশি (৬ ঘন্টার মতো)। আর সূর্য থেকে এই পথের গড় দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার।

আশা করি, পৃথিবীর দুই ধরনের গতিই বোঝা গেল। এবং এটাও জানা হলো যে, পৃথিবীর ক্ষেত্রে এ দুটো গতি একইসাথে বিদ্যমান। তবে আরেকটু জানতে হবে। সমতল টেবিলের উপর যখন একটি লাটিম ঘুরতে থাকে, তখন সেই লাটিমের ঘূর্ণনাক্ষ বা অক্ষ টেবিলের সমতলের উপর উল্লম্বভাবে অবস্থান করে। এখানে লাটিমের ঘূর্ণনাক্ষ হলো সেই কাঠির মতো চিকন লোহাটা, যেটার উপর ভর করে এবং যেটাকে কেন্দ্র করে লাটিমটা ঘুরছে।

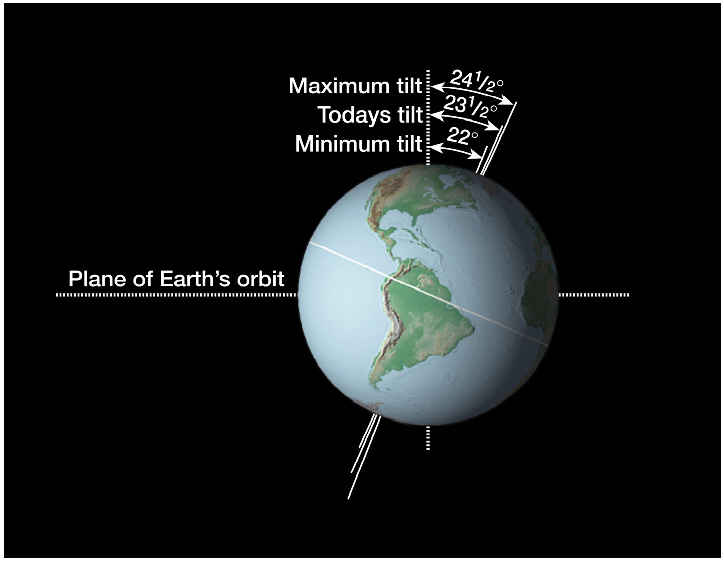

এখন মার্বেলরূপী ঘূর্ণায়মান পৃথিবীটারও যদি এমন একটি ঘূর্ণনাক্ষ কল্পনা করা যায় (কল্পনা করতে হবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে লাটিমের মতো দৃশ্যমান ঘূর্ণনাক্ষ পৃথিবীর নেই!)। তবে সেই ঘূর্ণনাক্ষ টেবিলের উপর উল্লম্বভাবে হবে না। বরং টেবিলের উল্লম্বের সাথে সেটা ২৩.৪ ডিগ্রি কোণ করে হেলে থাকবে। অর্থাৎ মার্বেলটা টেবিলের উপর পাক খাওয়ার সময় লাটিমের মতো সোজাসুজি থেকে ঘোরে না, বরং কিছুটা তীর্যকভাবে বা হেলানোভাবে পাক খায় বা ঘোরে।

আশা করি, পৃথিবীর গতিবিধি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা দেওয়া গেল। এবার আরো খানিকটা জেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক। পৃথিবীর এ দু’ধরনের গতি সবসময় অপরিবর্তিত থাকে না। বরং বিশাল সময়ের ব্যবধানে এ গতিগুলোতেও সামান্য পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তন মূলত তিন প্রকার।

কক্ষপথের পরিবর্তন

পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতি উপবৃত্তাকার। তবে এ আকৃতি একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ক্রমশ উপবৃত্তাকার থেকে বৃত্তাকার হওয়ার দিকে ঝুঁকে। তবে পুরোপুরি বৃত্তাকার না হয়ে পুনরায় উপবৃত্তাকার হওয়ার দিকে ঝুঁকে। এই চক্রটা পুরোপুরি একবার সম্পন্ন হতে প্রায় এক লক্ষ বছরের কাছাকাছি সময় লাগতে পারে! কক্ষপথটি যত বেশি উপবৃত্তাকার হতে থাকবে, ততই তার উৎকেন্দ্রিকতা বাড়তে থাকবে।

ঘূর্ণনাক্ষের হেলে থাকার মাত্রা বা এক্সিয়াল টিল্ট এর পরিবর্তন

আগেই বলা হয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীর ঘূর্ণনাক্ষ এর কক্ষপথের তলের সাথে ২৩.৪ ডিগ্রি কোণ করে হেলানো। কিন্তু এই মানটি ধ্রুব নয়। এই হেলে থাকার মাত্রা ২২.১ ডিগ্রি থেকে ২৪.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করে। আর একবার এই ওঠানামা করতে সময় লেগে যায় প্রায় একচল্লিশ হাজার বছর!

প্রিসেশন বা অক্ষীয় অয়নচলন

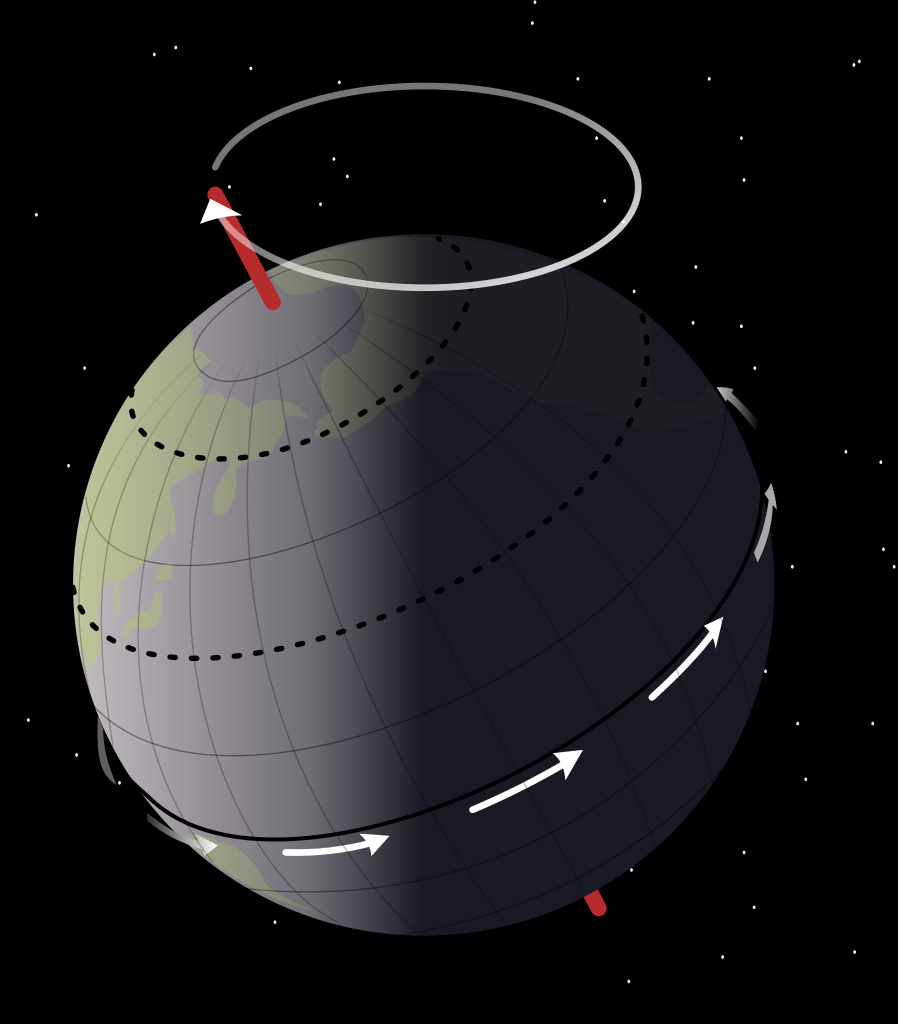

ঘূর্ণনাক্ষের ক্ষেত্রে এক্সিয়াল টিল্ট ব্যতীত আরো এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। পরিবর্তনটা তুলনা করার জন্য আবারও সেই লাটিমের কথা কল্পনার করা যাক। লাটিম ঘুরতে ঘুরতে যখন তার ঘূর্ণনের গতি স্তিমিত হয়ে আসে, তখন এটি বৃত্তাকারে হেলেদুলে ধীরে ধীরে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করে। দেখে মনে হয়, লাটিমটা যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাইলে, লাটিমের অক্ষ বা ঘূর্ণনাক্ষের দিকে নজর দিতে হবে। তখন দেখা যাবে, অক্ষটির যেকোনো এক প্রান্ত দুলতে গিয়ে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত তৈরি করছে। পৃথিবীও তার ঘূর্ণনাক্ষের উপর এরকমভাবে হেলেদুলে চলে। তবে এর মাত্রা এতই কম যে, পৃথিবীর অক্ষ এরূপ একটি বৃত্ত তৈরী করতে প্রায় তেইশ হাজার থেকে ছাব্বিশ হাজার বছর সময় নেবে!

মিলাঙ্কোভিচের চক্র

সার্বিয়ান জোতির্পদার্থবিদ ও গণিতবিদ মিলুতিন মিলাঙ্কোভিচ একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। পৃথিবীর গতিবিধির পরিবর্তনের যে তিন ধরনের প্রকারভেদ উপরে দেখানো হলো, সেগুলো কিভাবে পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ুকে অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়ায়, অথচ দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, তা বোঝার চেষ্টা করুন।

পৃথিবীর গতিবিধির দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন এবং এর সাথে তাল মিলিয়ে জলবায়ু ও পরিবেশ বদলে যাওয়ার ধারাকে তিনি শেষ পর্যন্ত গাণতিক মডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। তার নামানুসারে, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর পৃথিবীর গতিবিধির দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের চাক্রিক প্রভাবকে মিলাঙ্কোভিচের চক্র বলা হয়।

পৃথিবীর গতিবিধির পরিবর্তনের যে তিনটি ধরনের কথা ইতোপূর্বে বলা হলো, সেগুলোকে মিলাঙ্কোভিচের চক্রের ফ্যাক্টর বা নিয়ামক বলা হয়। অন্যান্য সব পার্থিব নিয়ামকের মতো এই তিনটি মহাজাগতিক নিয়ামকও জলবায়ু ও পরিবেশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তবে অত্যন্ত ধীর গতিতে। যেমন-

১. পৃথিবীর কক্ষপথের আকার পরিবর্তন হয়ে সেটি যত বেশি উপবৃত্তাকার হতে থাকবে, গোটা পৃথিবীতেই বছরের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রার তত বেশি তারতম্য ঘটতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, জানুয়ারিতে সারা পৃথিবীতেই তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। আবার জুলাই মাসে সারা পৃথিবীর গড় উষ্ণতা অনেকটাই কমে আসবে। তবে এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর গতিতে ঘটে থাকে।

২. অক্ষীয় অয়নচলন বা প্রিসেশনের ফলে প্রায় ১২-১৩ হাজার বছর পর পর ঋতুগুলোর ধরন পুরোপুরি বদলে যাবে। অর্থাৎ যখন শীতকাল হওয়ার কথা, তখন গরম পড়বে আর গরমকালে উল্টোটা ঘটবে। তবে জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না।

৩. পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রভাব ফেলে এক্সিয়াল টিল্টের পরিবর্তন। এর মাত্রা অনুযায়ী, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যের আলো তথা তাপের প্রাপ্যতার পরিবর্তন হয়। সহজ ভাষায়, এক্সিয়াল টিল্টের পরিমাণ যত বাড়বে অর্থাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণনাক্ষ, এর কক্ষপথের তলের সাথে যত বেশি হেলে থাকবে, পৃথিবীর মেরু অঞ্চল তত বেশি তাপ গ্রহণ করবে। আপাতদৃষ্টিতে ২২.১ ডিগ্রি থেকে ২৪.৫ ডিগ্রির পরিসরে কোণের পরিবর্তনটা খুবই সামান্য মনে হলেও, বিশাল বড় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ পৃষ্ঠতল ও তারচেয়েও অনেক বড় সূর্য থেকে আসা আলোকরশ্মির জন্য এতটুকু কোণের পার্থক্যই অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

বরফ চক্রের ইতিহাস ও এন্টার্কটিকা

যদি প্রশ্ন করা হয়, গোটা পৃথিবীর জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য মূলত কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে? তাহলে এর খুব সহজ একটি উত্তর হতে পারে, ‘মেরু অঞ্চল, বিশেষ করে এন্টার্কটিকায় জমে থাকা বরফের পরিমাণের উপর।’ কারণ সেখানে আমাদের কল্পনাতীত পরিমাণ পানি বরফ হিসেবে জমা হয়ে আছে। সেই বরফের কিছু অংশ কোনোভাবে গলতে শুরু করলে, তা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে তুলবে, যা বহু সংখ্যক মানব বসতিসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে পানির নিচে ডুবিয়ে দেবে এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা মেরু অঞ্চলের বরফের ইতিহাস নিয়ে জানার জন্য গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ মেরু অর্থাৎ এন্টার্কটিকা পৃথিবীর মোট বরফের সুবিশাল অংশ ধারণ করে আছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিজ্ঞানীরা সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। তারা এন্টার্কটিকার প্রাচীন বরফাঞ্চল এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগৃহীত নমুনা থেকে ঐতিহাসিক কিছু তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন। যখন কোনো একটি অঞ্চলে বরফ জমতে শুরু করে, হোক তা জলে বা স্থলে, সেটা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান, প্রাকৃতিক ও বিভিন্ন জীবদেহ থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃতদেহও নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে।

বছরের পর বছর সেই বরফের উপর আরও বরফ জমতে থাকলে বরফের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একেক সময়ের ইতিহাসের একেক ধরনের নমুনা জমা থাকে। যেন বরফের সাথে সাথে ইতিহাসেরও স্তর পড়ছে। সেই নমুনা থেকে পাওয়া রাসায়নিক উপাদান, জৈব পদার্থ ও জীবদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা অনেক তথ্যই জানতে পারেন। ফলে সেখানকার বরফটুকু কত বছরের পুরোনো এবং এই বরফ তৈরি হওয়ার সময় সেই অঞ্চল তথা পৃথিবীর বায়ুমন্ডল, জলবায়ু, সমুদ্র ও পরিবেশ কেমন ছিলো, তা আন্দাজ করতে পারেন।

এ ধরনের নমুনা বিশ্লেষণসহ আরও কিছু গবেষণার ফলাফল মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, এন্টার্কটিকায় আজ থেকে প্রায় ৩৪ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম বরফ জমতে শুরু করে। তবে প্রথমদিকের জমা হওয়া বরফগুলো সুমুদ্রে নয়, বরং এন্টার্কটিকার পাথুরে ভূমি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের জমা হতো।

তখনকার বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিলো অত্যন্ত বেশি। প্রতি মিলিয়ন বাতাসের অণুতে প্রায় ৬০০-৮০০ অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকতো। প্রায় ২৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত এই অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে বিদ্যমান ছিলো। বিজ্ঞানীদের মতে, মেরুর বরফ কতটা সহজে গলবে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

ইতোমধ্যেই এক্সিয়াল টিল্টের পরিবর্তনের কথা জেনেছেন। এটি একটি বিষয়, যা মেরু অঞ্চলের বরফ গলনের হারকে প্রভাবিত করে। মেরুর বরফ পানিতে জমেছে, নাকি ভূমিতে – সেটাও একটি বিষয়। পানিতে জমে থাকা বরফ জলবায়ুর দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং গলে যেতে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ।

এক্সিয়াল টিল্টের পরিবর্তের কারণে প্রায় চল্লিশ হাজার বছরের চক্রে মেরুতে জমা থাকা বরফের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সেটা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ এক্সিয়াল টিল্টের পরিবর্তন খুব একটা বড় বিষয় নয়। কিন্তু যখনই বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকে, তখন এক্সিয়াল টিল্টের পরিবর্তনের প্রভাবটা ভয়ানক হয়ে উঠে। তখন ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে প্রায় কোনো বরফই জমতে পারে না; যদিও সমুদ্রের পানির সংস্পর্শ না থাকায় ভূমির উপর থাকা বরফের স্তর তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ৩৪-২৫ মিলিয়ন বছর পূর্বের ইতিহাস ঘেঁটে বিজ্ঞানীরা অন্তত তা-ই মনে করেন।

এরপর ২৪-১৪ মিলিয়ন বছর পূর্বের জলবায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রাধান্য কিছুটা কমে আসে। এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০-৬০০ পিপিএম বা পার্টস পার মিলিয়ন। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এন্টার্কটিকার সমুদ্রের পানিতে বরফ জমার প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হলো। যদিও তখন মিলাঙ্কোভিচের চক্রানুসারে বরফ ভাঙা-গড়ার খেলা সমানতালেই চলতো।

১৩-৫ মিলিয়ন বছরের মাঝে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আরো উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসে (প্রায় ২০০ পিপিএম)। এর ফলে পৃথিবীর জলবায়ু, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে জমা হওয়া বরফের পরিমাণে ভারসাম্য আসে। অবশেষে প্রায় ৩ মিলিয়ন বছর পূর্বে, এন্টার্কটিকার সমুদ্রে বরফ জমে থাকাটা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি গ্রীষ্মকালেও এন্টার্কটিকার বরফের আচ্ছাদন পুরোপুরি নষ্ট না হয়ে টিকে থাকতে শুরু করলো; আজকের দিনেও আমরা ঠিক যেমনটি দেখতে পাই।

কোন পথে আমাদের পৃথিবী?

মিলাঙ্কোভিচের চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক অর্থাৎ পৃথিবীর এক্সিয়াল টিল্টের পরিবর্তন হিসাব করলে দেখা যায়, এর মান বর্তমানে মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং এটি কমতির দিকে (সর্বোচ্চ ২৪.৫ ডিগ্রি, সর্বনিম্ন ২২.১ ডিগ্রি। বর্তমানে ২৩.৪ ডিগ্রি)। সেই অনুসারে, পৃথিবী শীতলতার দিকে ধাবিত হওয়ার কথা। কিন্তু আসলে কি তাই হচ্ছে? আমরা বাস্তবে কী দেখতে পাচ্ছি?

বর্তমানে কার্ব ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের হার আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে গেছে। ইতোমধ্যে তা আবারও ৪০০ পিপিএম অতিক্রম করে ফেলেছে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এ পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এখন প্রতিবছর প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টন বরফ গলে যাচ্ছে! আমরা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, যখনই বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে, তখনই পৃথিবীর মহাজাগতিক গতির প্রতি এর জলবায়ু সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে। যেখানে তাত্ত্বিকভাবে বরফযুগ আসন্ন, বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেখানে ঠিক উল্টোটা ঘটে চলেছে। প্রাণী হিসেবে শুধুমাত্র মানুষেরই ক্ষমতা আছে কোনো প্রাকৃতিক চক্রকে ব্যাপক পরিসরে প্রভাবিত করে চরম বিপর্যয় ডেকে আনার। মানুষ কি ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাকেই গ্রহণ করবে না?