একটা গল্প দিয়েই নাহয় শুরু করা যাক।

১৯৩৯ সালের বসন্ত। নেদারল্যান্ডসের সাদামাটা আবহাওয়ায় জন্ম নিলো এক অস্বাভাবিক ছাগল। সামনের দিকে বামপাশে যেখানটায় পা থাকার কথা, সেটা নেই। আছে শুধু পাক খাওয়া একরাশ পশম। ডানপাশের পা-ও একরকম বিকৃত। পা না বলে তাকে বরং খুড়সহ গাছের গুঁড়ি বলা যায়। ঐ অবস্থায় হাঁটা তার জন্য রীতিমতো অসম্ভব।

কিন্তু তিন মাস বয়সেই বদলাতে শুরু করলো ঘটনা। ছাগলটিকে পশুপালন ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে নেয়া হয়েছিল। পাশেই বিস্তর ঘাসের মাঠ। খুব সম্ভবত দ্রুতই বেচারা নিজের অদ্ভুত গঠন সম্পর্কে টের পেলো। ভাগ্যকে তো আর গালি দেয়া যায় না। বাধ্য হয়ে জীবনযাপনের জন্য বের করলো নিজস্ব পদ্ধতি। পিছনের দুই পাকে সামনে ঠেলে দেয়া, তার উপর ভর দিয়ে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং সবিশেষ সমস্ত শক্তি নিয়ে লাফ। লাফটা অনেকখানি ক্যাঙ্গারু এবং খরগোশের লাফের মাঝামাঝি। যদিও অতে নিখুঁত ছিল না। যা-ই হোক, বেঁচে থাকার ভাগ্য হয়নি এতকিছুর পরেও। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে খুব শীঘ্রই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের চিন্তায় ধাক্কা দেবার মতো ঘটনা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা ভেবে আসছেন অস্থির গঠন নির্দিষ্ট। পূর্বপুরুষের জিন থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক একটা নির্ধারিত উপায়ে তার বিকাশ। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষা খবর দিলো অন্যরকম। ছাগলের হাড় থেকে দেখা গেলো তা বিবর্তিত হচ্ছে। পেছনের দিক এবং পায়ের হাড় স্বাভাবিকের তুলনায় মোটা আর গোড়ালি প্রসারিত। সেই সাথে লেজ এবং নিতম্বের অবস্থান অদ্ভুত রকমের কৌণিক। খাড়া শরীরবিন্যাসকে মানিয়ে নিতে।

আমাদের অস্থিসমূহ নমনীয়- কথাটা আজকাল প্রতিষ্ঠিত সত্য। জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা সাদা কঙ্কাল দেখতে হয়তো কঠিন এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যে বস্তু আমরা মাংসের নিচে বয়ে বেড়াচ্ছি, তা অনেক বেশি জীবন্ত। রক্তের সাথে তাদের গোলাপি রঙ এবং অনবরত ভাঙা-গড়া। যদিও ব্যক্তির দেহাস্থি গঠনের বীজ DNA এর মধ্যে নিহিত। যাপিত জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের প্রভাবও কম নেই তার উপর।

অস্টিওবায়োগ্রাফি

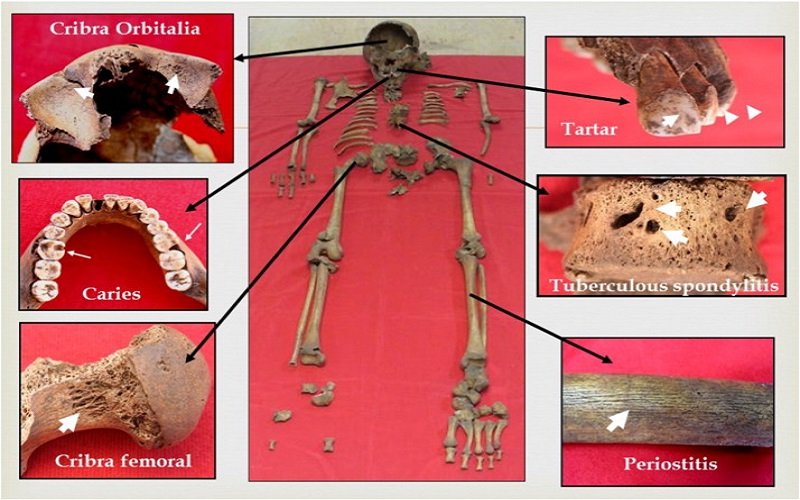

অস্টিওবায়োগ্রাফি নামে জ্ঞানের নতুন শাখা জন্ম নিয়েছে সাম্প্রতিককালে। আক্ষরিক অর্থে অস্থিসমূহের জীবনী। শরীরের কঙ্কাল দেখে বলে দেয়া মালিকের জীবনাচার। একটা উদাহরণ, দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটার সাক্ষ্য বহন করে শরীর। প্রকাশ পায় নিতম্বের বলিষ্ঠ অস্থির মতো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

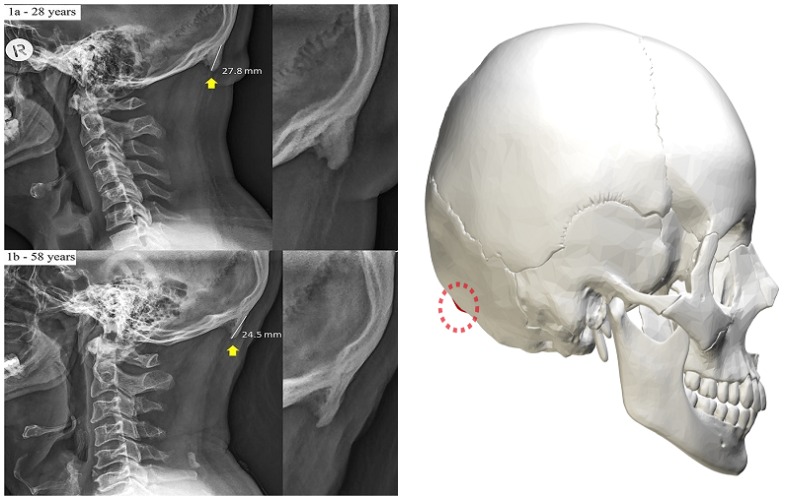

আধুনিককালে কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার মানুষের করোটির পেছনে গজালের মতো সরু বৃদ্ধি। চোয়াল দিনকে দিন ছোট হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। আজকাল জার্মান তরুণদের কনুই অনেকটাই সরু। এতটা সরু আগে কখনো দেখা যায়নি। এরাই প্রমাণ- আধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের অস্থির গঠনে প্রভাব ফেলছে।

মারিয়ানা আইল্যান্ড এবং গুয়ামের ‘স্ট্রং ম্যান’কে সামনে আনা যাক। শুরুটা হয়েছিল ১৯২৪ সালে টিনিয়ান আইল্যান্ডে এক পুরুষ কঙ্কাল প্রাপ্তির মাধ্যমে। ফিলিপিন থেকে ২,৫৬০ কি.মি. দূরে প্রশান্ত মহাসাগরে। বাকি কঙ্কালগুলো ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতকের। গঠন রীতিমতো দানবাকৃতির। পুরুষটির মাথার খুলি, হাত, গলা এবং পায়ের হাড় সাক্ষ্য দেয়, তিনি ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং অস্বাভাবিক লম্বা।

স্থানীয় কিংবদন্তি মতে, প্রাচীনকালে শক্তিমান অনেক শাসক ছিলেন। বিখ্যাত উপকথার নায়ক ‘টাগা’ অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী। নৃবিজ্ঞানীরা তার নাম দেন ‘টাওটাও টাগা’ বা Man of Tagga। পার্শ্ববর্তী কবরগুলো আবিষ্কৃত হবার পর এলো নতুন ধাক্কা। তার মানে প্রথম কঙ্কালটি ব্যতিক্রম ছিল না। কিংবদন্তির মতোই টিনিয়ান এবং আশপাশের দ্বীপগুলোতে বাস করতো অস্বাভাবিক শক্তিশালী এক জাতি।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই অস্থিগুলোর সাথে টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের প্রাপ্ত অস্থির মিল পাওয়া যায়। যেখানে মানুষ ব্যাপক পরিমাণে পাথরের কাজ করতো। নির্মাণাদিতে প্রাধান্য পেয়েছে পাথর। বড় আবাসটিতে স্তম্ভ ছিলো ১৬ ফুট উঁচু। প্রতিটির ওজন প্রায় ১৩ টন করে। পূর্ণবয়স্ক দুটি আফ্রিকান হাতির ওজনের সমান। যা-ই হোক, এরা কোনো আলাদা পেশীবহুল কিংবা শক্তিমান জাতি-গোষ্ঠী ছিল না। তারা তাদের পরিশ্রম এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাধ্যমে সেরকম গঠন অর্জন করেছে।

ভবিষ্যতে যদি একই পদ্ধতিতে দেখা হয় ২০১৯ সালে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করতো, তবে বিজ্ঞানীরা আমাদের শরীরের গঠনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন, যা আধুনিক জীবনাচারকে প্রতিফলিত করে।

বদলে যাওয়া মানুষ

২০ বছর ধরে আমি চিকিৎসার সাথে যুক্ত। বিগত এক দশক ধরে আমার রোগীদের করোটির পেছনে বিষয়টা লক্ষ্য করছি।

অস্ট্রেলিয়ার University of The Sunshine Coast এর বিজ্ঞানী ডেভিড শাহর কথাটা বলেন। সরু সূচালো মতোন দেখতে বস্তুটা পরিচিত External Occipital Protuberance (EOP) নামে। মাথা থেকে একটু নিচের দিকে ঘাড়ের ঠিক উপরে। যার আছে সে পেছনে হাত দিলেই ঠাহর করতে পারবে। মাথা ন্যাড়া হলে বাইরে থেকে চোখেও পড়বে হয়তো।

সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এই ধরনের বৃদ্ধি বিরল। ১৮৮৫ সালে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা করা হয় গজালটি। ফরাসি বিজ্ঞানী পল ব্রোকা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আদতে এর কোনো নামই ছিল না কখনো। অনেক বছর ধরে অনেক প্রজাতি নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু কোথাও এমন নজির নেই।

অন্যদিকে শাহর তার সহকর্মীদের নিয়ে গজাল বিষয়ে ব্যাপকভাবে নিরীক্ষা শুরু করেন। ১৮ থেকে ৮৬ বছর বয়সীদেরকে নিয়ে চলতে থাকলো বিশ্লেষণ। পরিমাপ করা হলো গজাল, দেখা হলো অঙ্গবিন্যাস। ফলাফল আসলো অবাক করার মতো। নতুন প্রজন্মের মাঝে, বিশেষ করে ১৮-৩০ বছর বয়সীদের মাঝে, এর উপস্থিতি বিস্ময়কর। প্রতি চারজনে একজন।

শাহর মনে করেন, এর পেছনে প্রধান ভূমিকা আধুনিক প্রযুক্তির। বিশেষ করে স্মার্টফোন কিংবা ট্যাবে সাম্প্রতিক সময়ের আসক্তি। যন্ত্রের দিকে তাকাতে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে রাখা। ঘন্টার পর ঘন্টা মাথা নামিয়ে রাখা কুঁজো করে। বিষয়টা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ মানুষের মাথার গড় ওজন সাড়ে চার কেজি। বড়সড় একটা তরমুজের ভরের সমান।

টেক্সট নেক

যখন আমরা সোজা হয়ে বসে থাকি, ভারি মাথাটা মেরুদণ্ডের উপর ভারসাম্য নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু যখনই আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটা ওটা হাতড়াই, ঘাড়টাকে বাঁকাতেই হয়। এর ফলে জন্ম নেয়া অবস্থাকে ডাক্তাররা ‘টেক্সট নেক’ বলেন। শাহরের দাবি, এই ভঙ্গিটা বাড়তি চাপ তৈরি করে। বিশেষ করে যে পেশীর মাধ্যমে করোটি এবং ঘাড় যুক্ত, তার উপর। আর শরীরও তাতে সাড়া দান করে অস্থিপ্রলেপের মাধ্যমে। এটা এই অতিরিক্ত চাপকে সম্ভাব্য বেশি অংশে ছড়িয়ে দিয়ে দেহকঙ্কালকে সহযোগিতা করে।

ভঙ্গিটা একবিংশ শতকে উদ্ভব ঘটেনি। মানুষ প্রতি যুগেই কিছু না কিছুর উপর ঝুঁকে থেকেছে। বইয়ের কথাই ধরা যাক। মানুষ তো বই পড়ার সময়ও ঝুঁকেই থাকে। তাহলে শাহর প্রযুক্তির দোষ দিলেন কেন? তার কারণ সময়ের পরিমাণ। ১৯৭৩ সালের দিকেও খোদ আমেরিকায় মানুষ প্রতিদিন গড়ে দুই ঘন্টা বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করতো। ইদানিং তার দ্বিগুণ সময় কাটে নিজেদের ফোন ঘাটাঘাটি করে। শাহর গবেষণায় এই গজালের ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হবারও উদাহরণ দিয়েছেন। তার মতে,

এই গজাল থেকে আমরা কখনোই বের হতে পারবো না। বরং কেবল বড় হতে থাকবে। ধরুন, গুহায় গঁজিয়ে উঠা স্ট্যালাক্টাইট এবং স্ট্যারাগমাইট এর কথা। যদি কেউ তাদের বাঁধা না দেয়, কেবল বাড়তেই থাকবে।

সরু কনুই

জার্মানির ঘটনা। বিজ্ঞানীরা দেখছেন কনুইগুলো সরু আর ছোট হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। University of Potsdam-এর নৃবিজ্ঞানী ক্রিস্টিনা শেফলার বিষয়টা গোচরে এনেছেন। শিশুদের হাড় প্রতিবছর ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে গবেষণা ছিল ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যবর্তী শিশুদেরকে নিয়ে। হিসাব করা হয়েছে শারীরিক উচ্চতার অনুপাতে কনুইয়ের প্রশস্ততা।

প্রথমত ভাবা হয়েছিল জীনগত। কিন্তু শুধুমাত্র বিগত দশ বছরে এমন পরিবর্তনের সব দায়ভার শুধু জীনের উপর ছেড়ে দেয়া ভুল। দ্বিতীয় দফায় সামনে আনা হলো পুষ্টিহীনতার সম্ভাব্যতা। কিন্তু জার্মানির মতো দেশে এবং বিশেষ করে বর্তমান শিশুদের অবস্থা তার বিপরীত কথা বলে। এরপরেই এলো তৃতীয় উত্তর। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম শারীরিক সকল শ্রম থেকে সরে গেছে। শেফলার এবং তার সহকর্মীরা একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে শিশুদের উপর জরিপ চালান। প্রশ্নগুলো প্রতিদিনের অভ্যাস এবং কার্যক্রম নিয়ে। দেখা গেলো মজবুত ও পেশীবহুল হাড়ের গঠনের সাথে শিশুর হাঁটার পরিমাণের গভীর সংযোগ আছে।

জানা কথা, পেশীর ব্যবহার অস্থিসমূহের ভর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে। শেফলার দাবি করেন, আপনি যদি বারবার ব্যবহার করেন; তাহলে তারা আরো টিস্যুর জন্ম দিয়ে অস্থিকে বড় ও শক্ত করে তুলবে। শিশুদের এই ভঙ্গুর গঠন আধুনিক জীবনের প্রতিক্রিয়া। যখন শক্ত হাড়ের প্রয়োজনই আপনার পড়ছে না, তবে অনর্থক দেহ তাকে রাখবে কেন? খেলার পরম ভক্তও নিজে সরাসরি খেলায় যুক্ত হয় না বললেই চলে। সপ্তাহে একবার মায়ের আঁচল ধরে গাড়িতে করে মাঠে ঘুরে আসা মানে তো আর খেলা না। বড়দের জন্যও কথাটা সত্য। শুধু দু-এক দফা জিমে গিয়েও কিছু হয় না। হাঁটার গুরুত্ব এখানেই। বিবর্তনের ইতিহাস বলে আমরা দিনে ১৯ মাইল হাঁটতে সক্ষম।

চোয়াল ও দাঁত

নোরিন ভন ক্র্যামোন মানবকঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করেছেন। একজন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে শরীরের গঠন নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। ফলাফল হিসেবে যা পান, তা উপেক্ষা করা যায় না। অস্থি দেখলে মোটামুটি বলে দেয়া সম্ভব, তা কোথাকার। কিন্তু চোয়ালের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরো আলাদা। আগে যাকে জিনের বৈশিষ্ট্য বলে দায় এড়ানো গেছে, ঘটনা তা না। চোয়ালের গঠন মূলত গড়ে ওঠে ব্যক্তি শিকারী সমাজে বেড়ে উঠেছে নাকি কৃষি সমাজে তার উপর।

আধুনিক কৃষিপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় খাদ্য প্রায়শ নরম এবং সুস্বাদু। চূর্ণ করার জন্য দাঁত বা মাড়িকে আদতে পরিশ্রম করতে হয় না। কম চিবিয়ে খাওয়াটা দুর্বল পেশীধারীর জন্য। তার মানে আমাদের চোয়ালের অগ্রগতি ঘটছে না। আরেকটা ধারণা মায়ের দুধ পান করানো। যে বয়সে মায়েরা শিশুর স্তন্যদান বন্ধ করবে, তা বিভিন্ন হয়। এটা নির্ধারণ করে দেয় কখন বাচ্চা শক্ত খাবার খাবে।

শিল্প বিপ্লবের পরের দিনগুলোতে আমরা আরো বেশি করে দাঁতের সমস্যায় পড়েছি। বিশেষ করে বাঁকা দাঁত কিংবা গাদাগাদি দাঁতের সমস্যা। চর্বণের যে প্রভাব মুখের নিচের অংশে, খালি চোখে তা হয়তো অতটা দৃশ্যমান না।

চোয়াল ও দাঁতের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। বিশেষ করে আমাদের উচ্চারণে। বারো হাজার বছর আগে নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিসমাজের উদ্ভব। সম্ভবত চোয়ালের পরিবর্তন আমাদের ‘ফ’ এবং ‘ভ’ এর মতো কিছু নতুন ধ্বনি উচ্চারণে সক্ষম করে তোলে। গবেষকদের ধারণা, এটা মানুষের ভাষা পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। সাধারণত উপরের চোয়ালের কর্তনদাঁত নিচের চোয়ালের কর্তনদাঁতকে ঘিরে রাখে। আগেকার মানুষ কামড় দিতো, যেখানে দাঁত মিলিত হয়। নিজেকে নব্যপ্রস্তর যুগে নিয়ে যাবার জন্য নিচের চোয়ালকে এগিয়ে ধরুন। উপরের মাড়ি এবং নিচের দাঁত পরস্পর মিলিত হয়। তারপর বলার চেষ্টা করুন ‘ফিশ’ অথবা ‘ভেনিস’।

ভবিষ্যৎ নৃবিজ্ঞানীরাও তো এভাবেই আমাদের অস্থিগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। কী খুঁজে পাবেন তারা? অস্বাস্থ্যকর খাবার, বিস্ময়কর রকমের শ্রমহীনতা এবং প্রযুক্তির সাথে লাগামহীন লেগে থাকা। অবশ্য যদি না সতর্ক হয় আমাদের প্রজন্ম।