বর্তমান পৃথিবীতে পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন প্রতিটি দেশেরই বড় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যত ধরনের গবেষণা হচ্ছে, প্ল্যান্ট ও অ্যানিমেল ব্রিডিং তার মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা কীভাবে মানুষের আয়ত্তে এল এবং এর ইতিহাস কী ছিল? প্ল্যান্ট ব্রিডিং কীভাবে মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নানা ধরনের নান্দনিক ক্ষেত্রেও অবদান রেখে চলেছে উন্নত জাতের উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে, তা জানতে চলুন ঘুরে আসি উদ্ভিদ জিনতত্ত্বের দুনিয়া থেকে।

প্ল্যান্ট ব্রিডিং কী?

প্লান্ট ব্রিডিং মূলত উন্নত জিনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রজননের একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানবজাতির স্বার্থে উদ্ভিদের মাঝে নতুন গুণাবলির সঞ্চার করা হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সে সকল উদ্ভিদকে বাছাই করা হয়, যাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক এবং নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন রয়েছে, বাছাইকৃত উদ্ভিদের মাঝে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ও তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ্গুলোকেই পরবর্তী সময়ে নিয়ে আসা হয়। এভাবে বহু প্রজন্ম ধরে এ প্রক্রিয়া চলার ফলে উদ্ভিদের বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়। পূর্বপুরুষদের তুলনায় প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় এসব উদ্ভিদে।

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই হাজার হাজার বছর ধরে উদ্ভিদের জাত উন্নয়নের প্রক্রিয়া চলে আসছে। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়েই সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে প্ল্যান্ট ব্রিডিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মতে, ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভিদের নতুন জাত উদ্ভাবন আবশ্যক। ওয়াল্টার আর. ফাহর ১৯৮৭ সালে তার ‘প্রিন্সিপলস অভ কাল্টিভার ডেভেলপমেন্ট’ নামক বইয়ে বলেন,

“প্ল্যান্ট ব্রিডিং উদ্ভিদের জিনগত উন্নতিকল্পে শিল্প এবং বিজ্ঞানের একটি সংমিশ্রণ।”

এর মানে হচ্ছে প্ল্যান্ট ব্রিডিং করার মাধ্যমে যে আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভিদের উন্নতি করি, শুধু তা-ই নয়; এর মাধ্যমে একটি শৈল্পিক দিকও ফুটে ওঠে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফুলের গাছ এবং শোভাবর্ধক গাছের প্রজন্ম তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে শৈল্পিক নিদর্শনের কোনো ঘাটতি নেই।

কতটা পুরনো?

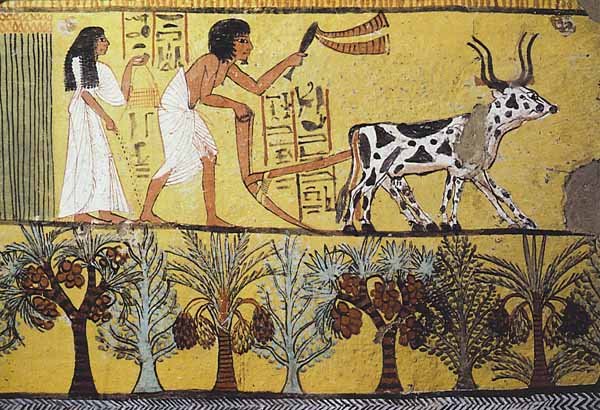

শুরুটা হয়েছিল হাজার বছর আগেই, যখন থেকে মানুষ স্থায়ীভাবে চাষাবাদ শুরু করে। এজন্য বিজ্ঞানীরা প্রাচীন একটি পন্থা হিসেবে এটিকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। মনে করা হয়, মানুষ যখন শুরুতে বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা শুরু করে, তখন তারা এসকল শস্যের মধ্যে যেগুলোর ফলন বেশি, সেগুলো আলাদা করতে থাকে এবং সবচেয়ে ভালো শস্যের বীজ আলাদা করে পরবর্তী সময়ে আবার ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে থাকে। এভাবেই একদম শুরুতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না জানলেও মানুষের হাতে প্ল্যান্ট ব্রিডিংয়ের সূত্রপাত হয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় ঊনিশ শতকের শেষের দিকে, যখন মেন্ডেল জিনতত্ত্ব বিষয়ে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেন। প্ল্যান্ট ব্রিডিং নিয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল গবেষণাগুলো জোরালোভাবে শুরু হয় গত ৩০ বছরে, বিভিন্ন নতুন বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে।

আধুনিক জেনেটিক্সের জন্ম

জীববিজ্ঞানের উন্নতিতে যে মানুষটির আবিষ্কার আজ মানবজাতিকে দিয়েছে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন কিংবা নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য সংযোজন করার মতো জাদুকরি ক্ষমতা, সেই গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের হাতেই সূচনা ঘটেছিল আজকের আধুনিক জেনেটিক্সের।

১৮৫৬ সালে মেন্ডেল বংশগতির প্যটার্ন নিয়ে অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বহু বছরব্যাপী একটি প্রকল্প শুরু করেন। যদিও তিনি ইঁদুর নিয়ে তার গবেষণা শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি মৌমাছি এবং উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। অবশেষে তিনি মটরশুঁটি নিয়ে তার প্রাথমিক মডেল দাঁড় করান।

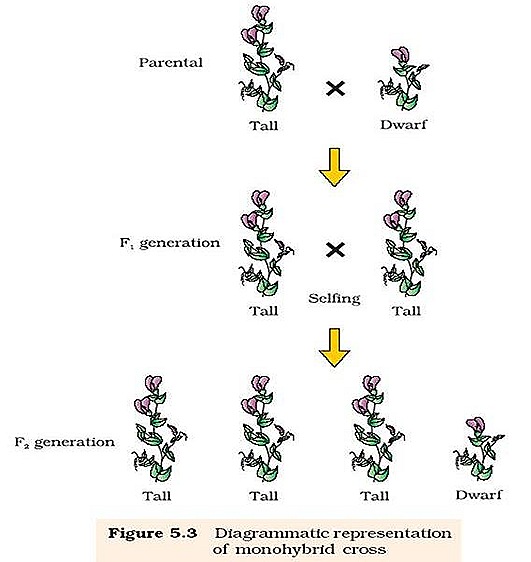

মেন্ডেল মটরশুঁটির সাতটি আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার কাজ শুরু করেন, যার মধ্যে গাছের উচ্চতা, ফুলের রং, বীজের রং ও বীজের আকার ইত্যাদি বিষয় ছিল। গবেষণার জন্য প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের দু’টি ভিন্ন রূপ নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন; যেমন- লম্বা বনাম খাটো উচ্চতার মটরশুঁটি গাছ। তিনি পিওর ব্রিডিং, অর্থাৎ যারা হুবহু মাতৃ উদ্ভিদের মতো বংশধর তৈরি করে; পাওয়া পর্যন্ত গাছগুলোকে প্রতিপালন করেন এবং এরপর তাদের নিজেদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে বৈশিষ্ট্যগুলোর বংশগতি পর্যবেক্ষণ করেন। মেন্ডেল তার গবেষণায় দেখতে পেয়েছিলেন-

- প্রথম প্রজন্মের ক্রসিংয়ের পর দেখা যায়, উদ্ভিদের লম্বা বৈশিষ্ট্য তার খাটো বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। মেন্ডেল এরূপ দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যকে নাম দেন ‘Dominant Trait’ এবং লুক্কায়িত বৈশিষ্ট্যকে নাম দেন Recessive Trait.

- দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে, যখন এদের মধ্যে স্বনিষেক হয়, খুব অল্পসংখ্যক উদ্ভিদের মাঝে তাদের লুক্কায়িত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বিশেষভাবে দেখা যায়, সবসময় মোটামুটি তিনটি গাছ Dominant Trait প্রকাশ করছে (যেমন- লম্বা) এবং একটি গাছ Recessive Trait প্রকাশ করছে (যেমন- খাটো); যা ৩:১ অনুপাত তৈরি করছে।

- মেন্ডেল আরো লক্ষ করলেন, বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাধীনভাবে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হচ্ছে; একটি বৈশিষ্ট্য যেমন উদ্ভিদের উচ্চতা, আরেকটি বৈশিষ্ট্য যেমন ফুলের রং কিংবা বীজের আকারের উপর প্রভাব ফেলছে না।

১৮৬৫ সালে মেন্ডেল ৩,০০০ মটরশুঁটি গাছের উপর করা তার গবেষণার ফলাফল স্থানীয় ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে প্রকাশ করেন। তার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত প্যাটার্ন, সংগৃহীত তথ্য এবং গাণিতিক বিভিন্ন বিশ্লেষণ থেকে তিনি বংশগতির একটা মডেল প্রস্তাব করেন। মডেলটি ছিল-

- বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য, যেমন- ফুলের রং, গাছের উচ্চতা, বীজের আকার ইত্যাদি এক জোড়া বংশগতি ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

- কোনো ফ্যাক্টরের একটি রূপ (প্রকট) অন্য একটি রূপের (প্রচ্ছন্ন) উপস্থিতিকে প্রচ্ছন্ন করে দিতে পারে।

- ফ্যাক্টরের জোড়াগুলো গ্যামেট তৈরির সময় আলাদা হয়ে যায়, যাতে প্রতিটি গ্যামেট (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু) এলোমেলোভাবে যেকোনো একটি ফ্যাক্টর পেতে পারে।

- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টরগুলো স্বাধীনভাবে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

১৮৮৬ সালে মেন্ডেল তার পর্যবেক্ষণ এবং তার বংশগতির মডেল ‘এক্সপেরিমেন্টস ইন প্ল্যান্ট হাইব্রিডাইজেশন’ শিরোনামে ন্যাশনাল হিস্ট্রি সোসাইটি অভ ব্রুনে প্রকাশ করেন। এভাবেই সূচনা হয় আধুনিক জিনতত্ত্বের এবং পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হয় সম্ভাবনার এক অপার ক্ষেত্র।

মানবজাতির স্বার্থে

আমরা বর্তমানে যত ধরনের ফল কিংবা শাক-সবজি খেয়ে থাকি, তার বেশিরভাগই প্ল্যান্ট ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে তৈরি করা উন্নত প্রজন্মের উদ্ভিদ। আসলে বেশ কিছু জনপ্রিয় ফল এবং সবজির উৎপত্তি যে উদ্ভিদ থেকে হয়েছিল, তাকে চিহ্নিত করাও এখন কঠিন ব্যাপার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেলস, ব্রোকোলি কিংবা ওলকপির কথা। এসব উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছিল একধরনের বুনো হলুদ সরিষা গাছ থেকে। গাজর শুরুতে হলুদ এবং বেগুনি রঙের ছিল আর তরমুজ ছোট, তিক্ত স্বাদের একধরনের ফল থেকে এসেছে, যার সাথে এর বর্তমান প্রজাতির মিল পাওয়া যায় খুবই কম।

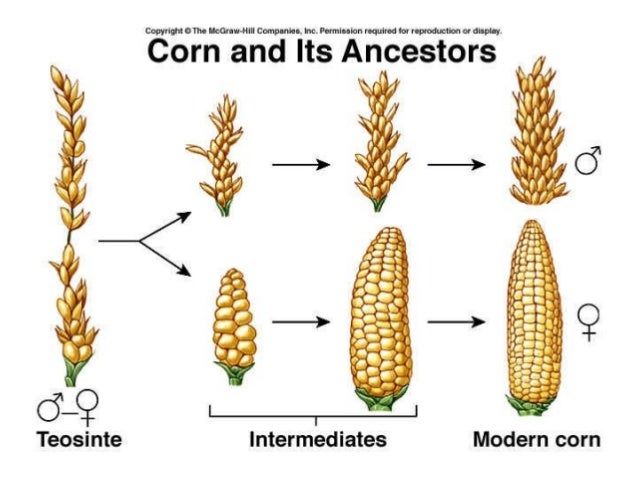

শস্যজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যদিও তাদের বিভিন্ন প্রজাতিগুলোকে তার পূর্বপুরুষ থেকে এখন আলাদা করাও কঠিন। ভুট্টার উৎপত্তি ঘটেছিল ‘Teosinte’ নামক এক গাছ থেকে, যার শিষ ছিল বর্তমানের আধুনিক ভুট্টার শিষ থেকে একদম আলাদা- ছোট এবং সরু। আর এদের আবরণ এতই শক্ত ছিল, যা মানুষের দাঁত ভেঙে দিতে সক্ষম। কিন্তু বর্তমানে আমরা এই ভুট্টার ব্যবহারোপযোগী বহু প্রজাতিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমাদের কাজে লাগাতে পারছি, জিনগত নতুন বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিকাশ হওয়ার জন্যই।

মিষ্টি ভুট্টার জাত তৈরি করা হয়েছে এর স্বাদ এবং চেহারা উভয়ের কথা মাথায় রেখে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা আগাগোড়া মিষ্টতাসম্পন্ন প্রতিটি ভুট্টার শিষ, রসালো নরম ভুট্টার দানা এবং এর চেহারাও দেখতে যেন ঠিক এর স্বাদের মতো হয়, সেজন্য কাজ করে যাচ্ছেন। পপকর্নও পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের ভুট্টার উদাহরণ। এর শক্ত বহিরাবরণ এবং কম নরম স্টার্চের উপস্থিতি একে সবার প্রিয় মুভি-টাইম স্ন্যাকে পরিণত করেছে।

এছাড়াও ভুট্টাকে মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আরও নানা প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে তোলা হয়েছে। পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ভুট্টায় স্টার্চের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ জাতীয় ভুট্টা মূলত পশু খাদ্য, সিরাপ তৈরি এবং জ্বালানির জন্য ইথানলে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই, তা সে শস্য, ফল কিংবা শাক-সবজি, যা-ই হোক না কেন, প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য উন্নত জিনগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাত রয়েছে। অনেক উদ্ভিদকেই খরা সহনশীল করে তোলা হচ্ছে এবং এগুলো যাতে পানির মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে, সে ব্যাপারটিও মাথায় রেখে প্ল্যান্ট ব্রিডাররা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন।