২০১০ সালে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ হাইতিতে প্রচণ্ড শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত করে। রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্স ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। অসংখ্য মানুষ ঘরছাড়া হয়, অসংখ্য শিশু এতিম হয়, আর অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই।

এরপর ২০১১ সালে এর চেয়েও শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হাতে জাপানের বুকে। জাপানে আঘাত করা এই ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়েছিল সমুদ্রের তলদেশে। সমুদ্রের নিচে তৈরি মাটির কম্পন নাড়িয়ে দিয়েছিল পানির স্তরকে। পানির প্রচণ্ড শক্তিশালী ঢেউ এসে আঘাত করে জাপানের উপকূলীয় অঞ্চলকে। সমুদ্রের তলদেশে তৈরি হওয়া ভূমিকম্পের প্রভাবে পানির আন্দোলনকে বলে ‘সুনামি’। জাপানের ঐ সুনামিটি এতোই শক্তিশালী ছিল যে এটি আস্ত একটি শহরকেই উড়িয়ে নিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে গৃহহীন করেছিল, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল।

২০১১ সালে জাপানের সুনামি। ছবি: কিউডো নিউজ/এপি

এর পাশাপাশি একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছিল এবং এর ফলে সেখানে ব্যাপক শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এই ঘটনার ভয়াবহতা দেখার পর নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের প্রতি মানুষের টনক নড়ে এবং বিশ্বব্যাপী নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে। আজকে অনেক দেশই শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর মাধ্যমে দেশ চালানোর পরিকল্পনা করছে। পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ এসব পদক্ষেপের পেছনে জাপানের সুনামি ও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা আছে।

জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামি সাধারণ ঘটনা। ঐ দেশে প্রায়ই হয় এগুলো। মূলত ‘সুনামি’ শব্দটিই এসেছে জাপান থেকে। এটি জাপানি শব্দ। সুনামি ও ভূমিকম্প জাপানে সাধারণ ঘটনা হলেও এই সুনামিটি ছিল খুব বেশি ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক।

২০১৫ সালে নেপালে পর পর দুটি উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। নেপাল পাহাড়ি দেশ, ভূমিকম্পের ঘটনায় প্রচুর পাহাড়ধ্বস হয়। ভূমিকম্পে দেশটির এক-চতুর্থাংশ মানুষ আক্রান্ত হয়। প্রায় নয় হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং আরো অনেকে হতাহত হয়।

ভূমিকম্প পরবর্তী নেপালের দৃশ্য। ছবি: Sukmaiti

ভূমিকম্পের বিজ্ঞান

ভূমিকম্পের বিজ্ঞান অনুধাবন করার জন্য মহাদেশ, মহাদেশীয় প্লেট, মহাদেশীয় সঞ্চরণ, প্লেট টেকটোনিকস, প্রাচীন মানচিত্র সম্বন্ধে জানতে হবে। সেগুলো ব্যাখ্যা না করলে ভূমিকম্পের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্পন্ন হবে না। শুরুতেই এটা বলে রাখছি, কারণ কারো কারো কাছে মনে হতে পারে আলোচনা প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ভূমিকম্পের ব্যাখ্যায় যেতে হলে আমাদেরকে সবার আগে ‘প্লেট টেকটোনিকস’ নামে চমৎকার একটি বিষয়ের গল্প শুনতে হবে।

সকলেই পৃথিবীর মানচিত্র দেখেছি। পৃথিবীর মানচিত্র দেখতে কেমন তা সকলেই জানে। নিচের ছবিটির মতো। সবাই জানে আফ্রিকা মহাদেশ অঞ্চলটি দেখতে কেমন, সকলেই জানে আমেরিকা মহাদেশ অঞ্চলটি দেখতে কেমন। সকলেই দেখে এসেছে আফ্রিকা মহাদেশ ও আমেরিকা মহাদেশের মাঝে বাধা হিসেবে আছে বিশাল বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর। আমরা সকলেই সমুদ্রের বুকে আপাত বিচ্ছিন্ন অস্ট্রেলিয়াকে চিনতে পারি। বড় একটা এলাকা জুড়ে থাকা গ্রিনল্যান্ডকেও চিনতে পারি। মানচিত্রের কোন অঞ্চলে ইউরোপ অবস্থিত তাও বলে দিতে পারি।

পৃথিবীর বর্তমান মানচিত্র। ছবি: থিং লিংক

সময়ে সময়ে দেশে দেশে যুদ্ধ হয়, দেশের মানচিত্রের পরিবর্তন হয়। কিন্তু তাদের সামগ্রিক মানচিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। মহাদেশের আকৃতি সবসময় একই থাকে। মানচিত্রে তাদের তাদের আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না, আসলেই কি তা সত্য?

সত্যি কথা বলতে ‘না’, এটি সত্য নয়। মানচিত্রের আকার সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। এটাই হচ্ছে ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূল পয়েন্ট। মানচিত্রের ক্রম-পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ভূমিকম্প কেন হয়। মহাদেশগুলোর অবস্থানচ্যুতি হয়। যদিও বিচ্যুতির পরিমাণ খুবই অল্প, কিন্তু তারপরেও হয়। তেমনই কিছু কিছু পর্বতমালার উচ্চতাও বাড়ে সময়ের সাথে সাথে। যেমন হিমালয়, অল্পস, আন্দিজ ইত্যাদি। মানুষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এসব মহাদেশ কিংবা পর্বত তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থায়ী হয়ে আছে।

টেকটোনিক প্লেটের চলনের প্রভাবে অল্প অল্প করে বাড়ছে সমগ্র হিমালয়ের উচ্চতা। ছবি: হিমালয়ান ওয়ান্ডার্স/মিডিয়াম

মানুষের ইতিহাস খুবই সামান্য ও ছোট, কয়েক হাজার বছর মাত্র। সেই হিসেবে মানুষের চোখে মহাদেশের বিচ্যুতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কিন্তু মানুষের তুলনায় পৃথিবীর ইতিহাস অনেক অনেক বেশি বড়। পৃথিবীর বয়সকে বিবেচনা করে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে মহাদেশগুলো খুবই দ্রুতগতিতে চলাচল করছে।

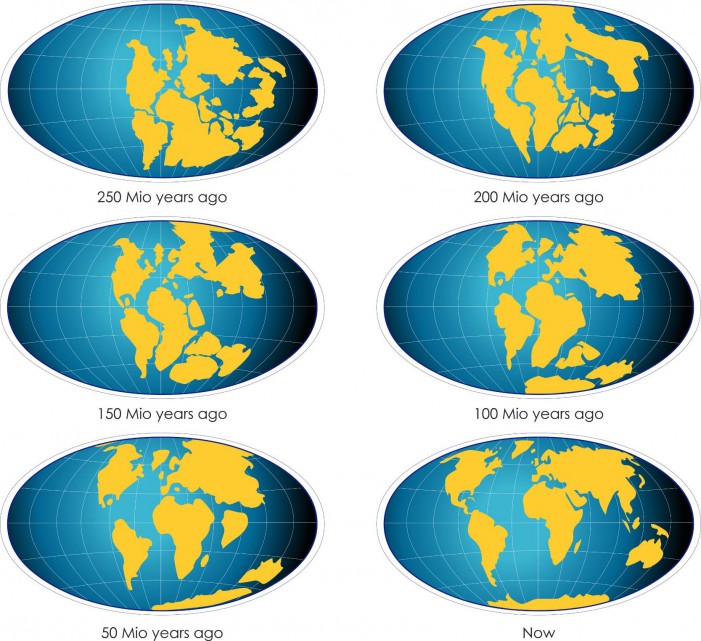

মানুষের লিখিত ইতিহাস ৫ হাজার বছর পুরনো, এই সময় আসলে কিছুই না। এর চেয়েও ২০০ গুণ বেশি আগের সময় অর্থাৎ ১ মিলিয়ন বছর আগে গেলে কী দেখা যাবে? এই সময়ে অনেক পরিবর্তনই দেখা যাবে। মহাদেশগুলো নিজেদের অবস্থান থেকে সামান্য বিচ্যুত হলেও তাদের আকৃতি ও অবস্থান মোটামুটি একই থাকবে। এবার ১০০ মিলিয়ন বছর আগে যাই, কী দেখতে পাবো?

এত পরিমাণ সময় আগে গেলে পৃথিবীর মানচিত্র ও মহাদেশগুলোর আকার আকৃতিতে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা যাবে। ১০০ মিলিয়ন বছর আগে পুরো আটলান্টিক মহাসাগর গায়েব হয়ে যাবে এবং সেখানে থাকবে সরু একটি প্রণালী (ছবি দ্রষ্টব্য)! ঐ সময়ে কেউ চাইলেই আফ্রিকা থেকে সাঁতরে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যেতে পারবে। ইউরোপের উত্তর অংশ কাছে ঘেষতে ঘেষতে গ্রিনল্যান্ডকে একদম ছুঁয়ে ফেলবে। ঐদিকে গ্রিনল্যান্ডও কানাডা অঞ্চলে চলে আসবে এবং কানাডাকে ছুঁই ছুঁই করে অবস্থান করবে। মহাদেশীয় প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে বলা হয় ‘প্লেট’। প্লেট থেকেই এসেছে ‘প্লেট টেকটোনিকস’।

১০০, ১৫০, ২০০ ও ২৫০ মিলিয়ন বছর আগের মানচিত্র। ছবি: ই-মেইজ/পিনস ড্যাডি

এবার খেয়াল করে দেখি মানচিত্রে ভারতীয় প্লেটের অবস্থান কোথায়? বাংলাদেশের অঞ্চল তথা ভারতীয় প্লেট যেন একটু বেশিই ভ্রমণ করে ফেলেছে এই সময়ে। এন্টার্কটিকাকে ছুঁয়ে আফ্রিকার নিচে অবস্থান করছে। এশীয় প্লেটের সাথে কোনো সংযোগই নেই। আগের মতো দাঁড়ানো অবস্থাও নেই, হেলে বা শুয়ে আছে যেন।

মানচিত্র তো আমরা সকলেই দেখেছি, দেখার সময় কেউ কি একটু খেয়াল করেছি আফ্রিকার বাম দিকটি আমেরিকার ডান দিকের সাথে মিলে যায়? মানচিত্র থেকে আফ্রিকার অংশটি ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যদি আমেরিকার অংশের পাশাপাশি করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তারা খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। অনেকটা জিগস পাজলের মতো।

এটি এমন একটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আমরা যদি কোনোভাবে সময়ের আরো পেছনে যাই, তাহলে দেখতে পাবো আফ্রিকা মহাদেশ ও আমেরিকা মহাদেশ পরস্পর একসাথে অবস্থান করছে। আরো ৫০ মিলিয়ন বছর আগে তথা আজ থেকে ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে গেলে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার একত্রিত অবস্থা দেখা যাবে।

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা যেন খাপে খাপে মিলে যায়। ছবি: Tasker Milward

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা একত্রিত অবস্থায় ছিল। শুধু তারা দুই মহাদেশই নয়, এদের সাথে মাদাগাস্কার, ভারত ও এন্টার্কটিকাও যুক্ত ছিল। আর অন্যদিকে মানচিত্রের অপর পাশে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছিল একসাথে। আগের ছবিতে আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না যদিও। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত ও এন্টার্কটিকা মিলে আলাদা একটি ভূখণ্ডের সৃষ্টি করেছিল। অখণ্ড এই ভূখণ্ডটিকে ‘গন্ডোয়ানা’ বলে ডাকা হয়। গন্ডোয়ানা নামক ভূখণ্ডটি সময়ের সাথে সাথে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আজকের দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত ও এন্টার্কটিকা মহাদেশের সৃষ্টি করে।

বেশ লম্বা সময়ের গল্প। শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে। অকল্পনীয় পরিমাণ বিশাল এলাকার আস্ত মহাদেশ কিনা হেঁটে হেঁটে বেড়ায়? হাজার হাজার মাইল লম্বা, পুরো, ভারী মহাদেশের পক্ষে হেঁটে বেড়ানো এটা কীভাবে সম্ভব? শুনতে যেমনই মনে হোক, আজকে আমরা জানি আসলেই এরকম হয়েছিল এবং মহাদেশগুলো আসলে এখনো হেঁটে হেঁটে চলছে। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আমরা জানি কীভাবে ও কেন তারা হেঁটে হেঁটে চলছে।

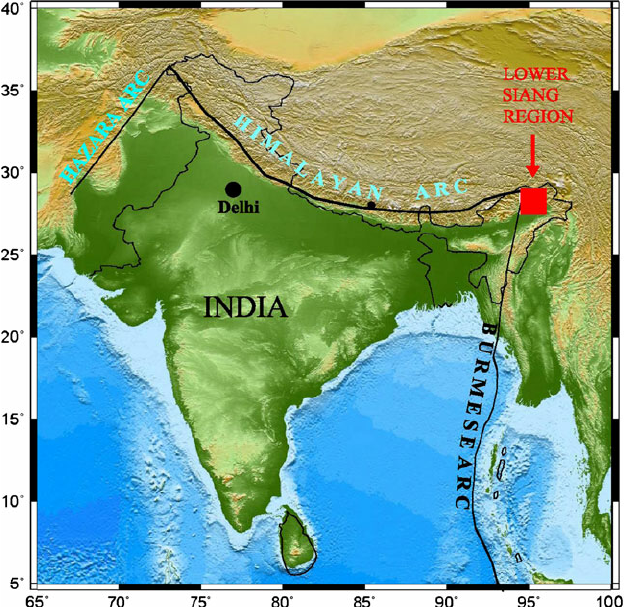

মহাদেশ কীভাবে চলাচল করে

আমরা এটাও জানি মহাদেশগুলো শুধু একে অপরের কাছ থেকে দূরেই সরে যায় না, পরস্পরের কাছেও আসে। দুই মহাদেশ যখন পরস্পরকে প্রবল শক্তিতে ধাক্কা দেয়, তখন সংঘর্ষ স্থলের অঞ্চলটি দুমড়ে মুচড়ে উপরের দিকে উঠে যায়। উপরের দিকে উঠে যাওয়া অংশটিই বিস্তৃত এলাকাব্যাপী পাহাড় পর্বতের জন্ম দেয়। হিমালয় পর্বতমালার জন্মও হয়েছিল এভাবেই। ভারতীয় প্লেট যখন গন্ডোয়ানা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে এসে এশীয় প্লেটকে ধাক্কা দেয়, তখন সংঘর্ষস্থল কুঁকড়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং এর ফলে হিমালয়ের সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় প্লেট ও হিমালয়। ছবি: রিসার্চ গেট

ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেট পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, এমন কথায় মনে হতে পারে তারা বুঝি একসময় হঠাৎ করে মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। অনেকটা বাসের সাথে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের মতো। কিন্তু ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের ঘটনাটি মূলত এরকম ছিল না। এখনো এরকম কিছু হচ্ছে না। মহাদেশের চলাচল আশ্চর্যরকম ধীর গতিসম্পন্ন হয়। মহাদেশের চলন অনেকটা নখের বৃদ্ধির মতো।

কেউ যদি অনেকক্ষণ ধরে নখের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে নখের মাঝে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে যদি দেখা হয়, তাহলে নখের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করবে। এতই বড় হবে যে এদেরকে কাটতে হবে। একইভাবে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাদের পারস্পরিক দূরে সরে যাওয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি ৫০ মিলিয়ন বছর পরে দেখা সম্ভব হতো, তাহলে দেখা যেত তারা পরস্পর থেকে আরো অনেক দূরে সরে গেছে এবং আটলান্টিক মহাসাগরের আকার আরো বড় হয়ে গেছে।

মহাদেশগুলোর চলনের গড় বেগ নখের বৃদ্ধির বেগের কাছাকাছি। তবে এখানে একটু কথা আছে। নখ বৃদ্ধি পায় একটা ধ্রুব গতিতে। প্রতি মুহূর্তেই অল্প অল্প করে বাড়ে। কিন্তু মহাদেশগুলো অনেক দিন পর পর এক একটা ঝাঁকুনি বা হ্যাঁচকা টানের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। কয়েক দশক পর পর একটা করে শক্তিশালী ঝাঁকুনি দেয় এবং এর ফলে মহাদেশ কিছুটা সরে আসে। আবার কয়েক দশক পর্যন্ত চুপটি মেরে থাকে। এরপর আবার কয়েক দশক পর আরেকটি ঝাঁকুনি দেয়। এভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে চলতেই থাকে।

মহাদেশের চলনকে নখের বৃদ্ধির সাথে তুলনা করা যায়। ছবি: ডিজাইনেট

কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছে, ভূমিকম্পের আলোচনায় এগুলো কেন? এদের সাথে ভূমিকম্পের কী সম্পর্ক? এই ঝাঁকুনি বা হ্যাঁচকা চলনের ইঙ্গিত থেকেই অনেকে বুঝে যাবার কথা এর সাথে ভূমিকম্পের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে কিনা। এই ঝাঁকুনির চলনের সাথে ভূমিকম্পের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

মানুষ কীভাবে জানতে পারলো যে এরকম চলনের সাথে ভূমিকম্পের সম্পর্ক আছে? কখনই বা জানতে পারলো এই সম্পর্কগুলোর কথা? এ-ও আরেক চমকপ্রদ গল্প। প্রাসঙ্গিক কারণে এই গল্প এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

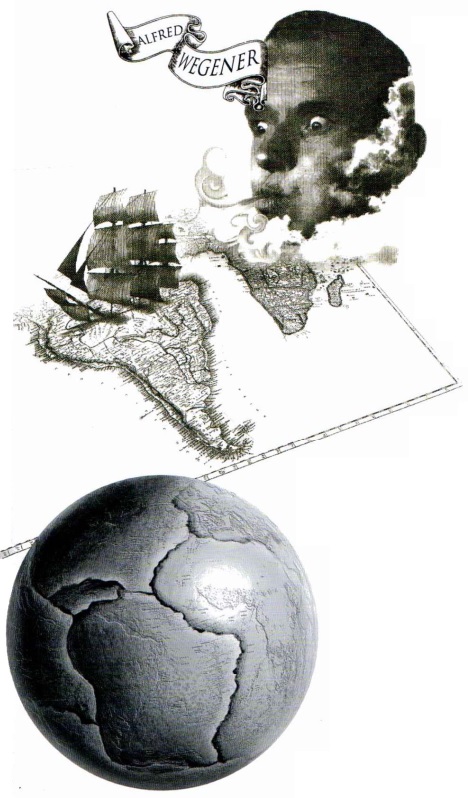

অতীতের অনেক মানুষই খেয়াল করেছিলেন যে মানচিত্রের আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ পরস্পরের সাথে জিগস পাজলের মতো মিলে যায়। কিন্তু তাদের কেউ-ই জানতো না কী কারণে এমন মনে হচ্ছে। প্রায় ১০০ বছর আগে আলফ্রেড ভেগেনার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী দুর্দান্ত এক আবিষ্কার করে বসলেন। তার আবিষ্কার এতই দুর্দান্ত ছিল যে তখনকার অধিকাংশ মানুষই তাকে পাগল বলে মনে করেছিল। মাথায় ছিট না থাকলে কি কেউ এরকম কোনোকিছু প্রস্তাব করে?

ভেগেনার প্রস্তাব করেছিলেন মহাদেশগুলো ধীরে ধীরে হেঁটে চলে। তখন পর্যন্ত মানুষ দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকার দুই দিক খাপে খাপে মিলে যাবার ব্যাপারটি সম্বন্ধেই শুধু জানতো। এদের পেছনের মূল কারণ কাউ জানতো না। কেউ মহাদেশ হেঁটে চলার ব্যাপারটি কল্পনাও করতে পারেনি। তাই ভেগেনার যখন তার তত্ত্ব প্রদান করলেন, তখন সকলে হাঁসির সাথে তা উড়িয়ে দিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় ভেগেনারই সঠিক ছিলেন। অন্তত পক্ষে ‘প্রায় সঠিক’ ছিলেন। ভেগেনারের এই তত্ত্বকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল ড্রিফট বা মহাদেশীয় সঞ্চরণ।

ভেগেনার বলেছিলেন মহাদেশগুলো ভাসমান ও চলমান। চিত্রকর: ডেভ ম্যাককেইন

মহাদেশের হেঁটে চলা নিয়ে আধুনিক তত্ত্ব হচ্ছে ‘প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব’। প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব অনুসারে ভেগেনার অনেকাংশেই সঠিক ছিলেন। আধুনিক প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব দ্বারা ভেগেনারের মহাদেশীয় সঞ্চরণ তত্ত্ব অনেকখানি সমর্থন পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভেগেনার বেঁচে থাকতে তার তত্ত্ব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। তার মৃত্যুর অনেক বছর পর তার তত্ত্ব পৃথিবীর শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার বলে গণ্য হয়।

ভেগেনারের তত্ত্ব ও প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্বে অনেক মিল থাকলেও তারা সব দিক থেকে এক নয়। তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, মাদাগাস্কার, এন্টার্কটিকা এরা একসময় একত্রে ছিল এবং পরবর্তীতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে যায়- এটি ভেগেনার বলেছিলেন এবং তার এই ধারণাটি সঠিক ছিল। ভেগেনার বলেছিলেন, জাহাজ যেমন সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায়, তেমনই মহাদেশগুলোও ভেসে বেড়ায়। মহাদেশগুলোকে অতি বিশালাকার জাহাজের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে ভেগেনারের ধারণা ও আধুনিক তত্ত্বের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা আছে।

ভেগেনার ভেবেছিলেন মহাদেশগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ একটি সাগরে ভাসমান আছে। এই সাগর পানির সাগর নয়, পৃথিবীর বহিঃমণ্ডলের গলিত বা অর্ধ গলিত উত্তপ্ত ও নমনীয় পদার্থের সাগরে ভাসমান। ভেগেনারের ধারণায় শুধুমাত্র ‘মহাদেশ’-এর কথাই ছিল। অন্যদিকে প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব মহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমুদ্রের তলদেশের ভূমিস্তরকেও হিসেব করেছে। পৃথিবীর যে টুকরোগুলো হেঁটে বেড়ায়, তাদের সীমানা মহাসাগরেও বিস্তৃত।

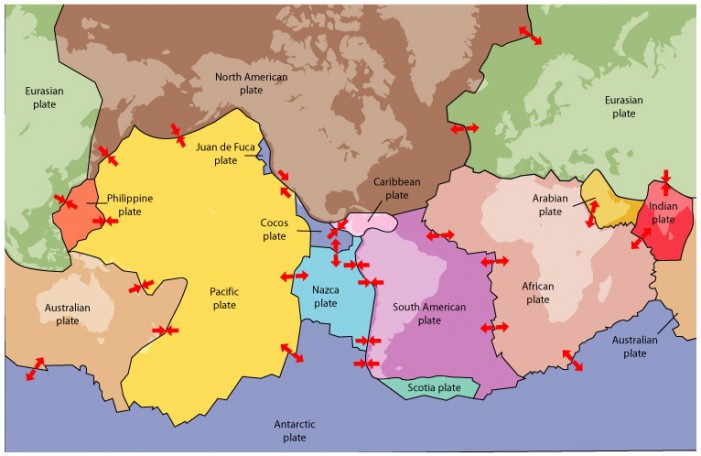

মহাদেশীয় সঞ্চরণ শুধুমাত্র মহাদেশগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, সমুদ্রের তলদেশগুলোও সঞ্চরিত হয়। পুরো পৃথিবীতে এ ধরনের অনেকগুলো চলনশীল খণ্ড আছে। এই খণ্ডগুলোকে বলা হয় প্লেট। তাই এক্ষেত্রে ‘মহাদেশ হেঁটে বেড়ায়’ এমন কিছু বললে কিছুটা কিন্তু থেকে যায়। মহাদেশ শব্দটি পৃথিবীর এধরনের চলনকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ‘প্লেট টেকটোনিকস’ বা প্লেট সঞ্চরণ বললে তা পৃথিবীর চলনকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করে। পৃথিবীর চলনশীল খণ্ডকে প্লেট বলাই উত্তম।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য টেকটোনিক প্লেটগুলো। ছবি: পিন্টারেস্ট/University of Waikatu

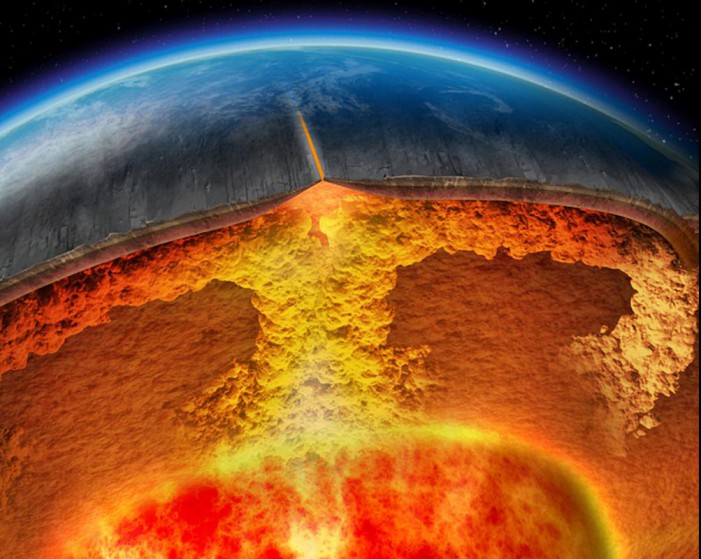

উপরের চিত্রে একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দক্ষিণ আমেরিকান প্লেট ও আফ্রিকান প্লেট দুটি আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখান থেকে পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। এর পেছনে কাজ করছে পৃথিবীর অভ্যন্তরের পরিচলন প্রবাহ। পৃথিবীর উপরের পৃষ্ঠকে আমরা যেরকম দেখি, ভেতরের দিক থেকে এটি সম্পূর্ণই ভিন্ন রকম। এখানে অনেকটা নারকীয় উত্তাপ বিদ্যমান। লোহা সহ অন্যান্য ভারী ভারী উপাদান এখানে গলিত বা ঊর্ধ্ব গলিত আকারে থাকে। এসব গলিত পদার্থ তরলের মতো আচরণ করে। এরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিয়মতান্ত্রিক পরিচলন প্রবাহ তৈরি করে। এই প্রবাহ এতই শক্তিশালী যে এরা পুরো মহাদেশীয় প্লেটকে নাড়িয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগকে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এদের মাঝে ম্যান্টল অঞ্চলে পরিচলন প্রবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন। ছবি: বিবিসি

পৃথিবীর পৃষ্ঠতল তথা ভূত্বক সব জায়গায় সমান পুরো নয়। যে অংশে পুরুত্ব কম সে অংশ দিয়ে মাঝে মাঝে অভ্যন্তরের গলিত ম্যান্টল বের হয়ে আসে। যে পথে তারা বের হয়ে আসে তাদেরকে আমরা বলি আগ্নেয়গিরি। এই তরলিত ম্যান্টলগুলো যখন আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বের হয় তখন আমরা তাকে বলি লাভা।

তাপের প্রভাবে চলন

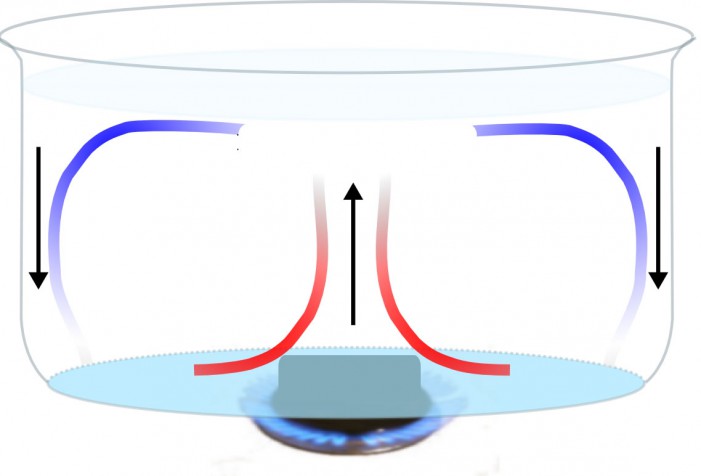

পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিচলন প্রবাহ সম্পন্ন হয়। কীভাবে? এর জন্য ভাত রান্না করার বা পানি গরম করার বড় হাড়ির কথা বিবেচনা করতে হবে। হাড়িতে পানি রেখে তাপ দেয়া হলে নিচের পানিগুলো উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত হলে তার ঘনত্বের পরিবর্তন হয় এবং উপরের দিকে উঠে যায়। একটি স্তর উপরের দিকে উঠে গেলে ঐ স্তরে এসে স্থান করে আরেক স্তরের পানি। এরাও উত্তপ্ত হয় এবং উপরে উঠে যায়। এভাবে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু উপরে উঠে একসময় দেখা যায় আর যাবার স্থান নেই, এটাই পৃষ্ঠ। অন্যদিকে এর নিচের স্তরের পানি উপরে উঠতে চাইছে এমন পরিস্থিতিতে পানিগুলো চারদিকে বিস্তৃত হয়ে হাড়ির ধার ঘেঁষে আবার নিচের দিকে চলে যায়। মাঝ বরাবর উপরে উঠে এবং কিনারা ঘেঁষে পাশ দিয়ে নিচে নামে। এভাবে উপরে ও নিচে নামার একটি লুপ বা চক্র তৈরি করে। লুপ বা তাপীয় চক্র তৈরি করার এই পদ্ধতিটি হচ্ছে পরিচলন। পানি পরিচলন পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয়।

চক্রাকার প্রবাহের মাধ্যমে পানি উত্তপ্ত হয়। ছবি: থিং লিংক

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এরকম পদ্ধতিতেই পরিচলন সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে তাপ কোথা থেকে আসলো? সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবী আসলে অনেক উত্তপ্ত ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরের দিকটা শীতল হয়েছে। উপরের স্তর শীতল হলেও অভ্যন্তরভাগ ঠিকই গরম রয়ে গেছে। যতই গভীরে যাওয়া যাবে, তাপমাত্রার পরিমাণ ততই বাড়তে থাকবে। একদম কেন্দ্রভাগে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা বিদ্যমান। কেন্দ্রভাগ থেকে তাপমাত্রা উপরের দিকে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে পৃষ্ঠভাগে বা উপরের ঠাণ্ডা ও দৃঢ় স্তরে আটকে গিয়ে আবার নীচের দিকে নামতে থাকে। অনেকটা হাড়ির পানি নীচে নামার মতোই।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিচলন প্রবাহ। ছবি: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

পৃথিবীর এমন চলনের প্রভাগে মহাদেশীয় প্লেটগুলো একটু একটু করে বিচ্যুত হয়। পৃথিবীর তরলিত অভ্যন্তর ভাগের চলনের সময় প্রচুর শক্তি জমা হয়। মহাদেশগুলোর বিচ্যুতির সময় মাঝে মাঝে এই শক্তিগুলো অবমুক্ত হয়ে যায়। শক্তির মাত্রা এতই বেশি থাকে যে তারা শক ওয়েভ তৈরি করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এ ধরনের শক ওয়েভে মাধ্যম প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হয়।

শক ওয়েভ একধরনের বিশেষ কম্পন। সাধারণ কোনো কম্পন বা তরঙ্গের দ্বারা মাধ্যমে তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না। তবে তরঙ্গের শক্তির পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়ে যায়, তাহলে তরঙ্গটি এগিয়ে যাবার সাথে সাথে মাধ্যমকেও কাঁপিয়ে যায়। পৃথিবীর প্লেটগুলোর চলনেও মাঝে মাঝে এরকম শক ওয়েভ অবমুক্ত হয় এবং ওয়েভ বা তরঙ্গ চলার পথে ভূমিকেও কাঁপিয়ে নিয়ে যায়। একেই আমরা ভূমিকম্প হিসেবে দেখি।

তথ্যসূত্র: (১) ম্যাজিক অব রিয়্যালিটি, রিচার্ড ডকিন্স (২) মহাদেশ হেঁটে চলে, সি.মু.শ্রা, বিজ্ঞান ব্লগ (৩) ভূমিকম্পের পেছনের বিজ্ঞান, সি.মু.শ্রা, বিজ্ঞান ব্লগ (৪) ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নির্ণয়, সি.মু.শ্রা, বিজ্ঞান পত্রিকা

ফিচার ছবি: মিনিস্ট্রি অব সিভিল ডিফেন্স, নিউজিল্যান্ড। প্রবল ভূমিকম্পে দুই দিকের এলাকা পরস্পর উপরিপাতিত হবার ফলে রেল লাইনের এমন বক্র সর্পিল অবস্থা হয়েছে।