ভিনগ্রহে যদি জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তারা দেখতে ঠিক কেমন হবে? সায়েন্স ফিকশন লেখকেরা কিংবা সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র নির্মাতারা ভিনগ্রহের প্রাণীদেরকে মানুষের মতো করেই কল্পনা করে থাকে। কিছুটা পরিবর্তিত করে একটু অদ্ভুত চোখ, অদ্ভুত নাক, অদ্ভুত মাথা দিয়ে চালিয়ে দেয়। এলিয়েনরা বড় মাথাওয়ালা ও বড় চোখওয়ালা আংশিক মানুষ হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তারা তাদের মতো করে অপরিচিত ও স্বতন্ত্র কোনো আকারেরও হতে পারে।

কোনো কোনো সায়েন্স ফিকশনে এলিয়েনদেরকে মানুষ ব্যতীত ভিন্ন কোনো আকৃতিতেও উপস্থাপন করা হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে এলিয়েনগুলো পৃথিবীরই কোনো না কোনো প্রাণীর পরিবর্তিত রূপ। যেমন মাকড়সা, অক্টোপাস কিংবা মাশরুম। সামান্য একটু আধটু এদিক সেদিক করে এলিয়েন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া। কারো কারো মনে হতে পারে এগুলো আসলে সায়েন্স ফিকশন লেখকদের কল্পনার সীমাবদ্ধতা। তারা নিজেদের কল্পনাকে বিস্তৃত করতে পারছে না, পৃথিবীর প্রাণীগুলোতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তাই এলিয়েন হিসেবে যাদেরকেই কল্পনা করেন তারা, সকলেই পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রাণীর সাথে মিলে যায়।

স্টার ওয়ার্স চলচ্চিত্রে কল্পিত কিছু এলিয়েন। ছবি: প্লেবাজ

লেখকদের সীমাবদ্ধতা হোক আর যা-ই হোক, এখানে আসলে কিছু বাস্তবতাও আছে। এলিয়েনরা যদি বাইরের বিশ্বে থেকেই থাকে তাহলে তারা দেখতে আমাদের পরিচিত কোনো না কোনো প্রাণীর মতোই হবে। কেন হবে তার পেছনেও ভালো কিছু কারণ আছে। খারাপ চরিত্রের এলিয়েনগুলোকে প্রায় সময়ই বড় ও ভয়ানক চোখের দানব হিসেবে কল্পনা করা হয় সায়েন্স ফিকশনগুলোতে। এলিয়েনরা কেন দেখতে আমাদের পরিচিত প্রাণীর মতো তার ব্যাখ্যায় এই খারাপ এলিয়েনকে বিবেচনা করলাম। আলোচনার জন্য চোখকে বেছে নিলাম।

আরো অনেক কিছু নিয়ে বিবেচনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যেতো। আলোচনা করার জন্য পা আছে, ডানা আছে, কান আছে, মগজের আকার আছে। এগুলোও বেশ আগ্রহোদ্দীপক। কিংবা এটাও হতে পারতো- প্রাণীদের কেন চাকা নেই। কিন্তু তারপরও আপাতত চোখকেই রাখলাম!

দেহের মধ্যে থাকার জন্য চোখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই কথা তো পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীর জন্য খাটেই, পাশাপাশি পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য গ্রহের প্রাণীর জন্যও এটি প্রযোজ্য। প্রাণবান্ধব গ্রহগুলো তাদের নক্ষত্র থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থান করে না। সেখানে আলো পৌঁছায়। যেখানে আলো আছে সেখানে কোনো কিছুকে খুঁজে পেতে, চলতে-ফিরতে, দূরত্ব নির্ণয় করতে এটিকে ব্যবহার করা যায়। যেখানে প্রাণ আছে, আলো আছে এবং প্রাণের টিকে থাকার জন্য আলোকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন আছে সেখানে আলোর প্রতি সংবেদনশীল কোনো অঙ্গ তৈরি হবার জোর সম্ভাবনা আছে। প্রাণীর দেহে কোনো না কোনো একভাবে চোখ বা চোখের মতো কোনোকিছু বিবর্তিত হবে, যা তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

পৃথিবীতেও একসময় সমস্ত প্রাণিজগতে চোখের উপস্থিতি ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর দেহে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চোখ বিবর্তিত হয়েছে। চোখের এক ডজনের মতো ভিন্নতা আছে, এদের কারো সাথে কারো কোনো সম্পর্ক নেই। দেহের প্রয়োজনের তাগিদে ভিন্ন ভিন্নভাবে তারা বিবর্তিত হয়েছে। আলো আছে, প্রাণী আছে এবং প্রাণীর কাছে আলোর প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই কোনো একভাবে তারা নিজেরা নিজেদেরকে আলোর প্রতি সংবেদী করে নিয়েছে। প্রাণিজগতে এই ঘটনা এক ডজন বারেরও বেশি ঘটেছে। বিবর্তনের ধারায় একবার যাদের চোখ বিকশিত হয়েছিল, তারা নিজেদের দেহ থেকে চোখকে কখনো বাদ দিয়ে দেয়নি। চোখের উপকারিতার শেষ নেই।

চোখ বিবর্তিত হবার বেশ কয়েকটি উপায় আছে। সবচেয়ে সরল উপায়টি হচ্ছে পিন হোল ক্যামেরার মতো। এ ধরনের চোখের ক্ষেত্রে বাইরের দিকে ছোট একটি ছিদ্র থাকবে এবং এর পাশে অন্ধকার একটি চেম্বার থাকবে। ছিদ্রে একটি লেন্স থাকবে এবং আলোক রশ্মি লেন্সে আপতিত হয়ে অন্ধকার চেম্বারের দেয়ালে প্রতিচ্ছবি তৈরি করবে। দেয়ালে আলোর জন্য সংবেদনশীল কোষ থাকবে এবং এই কোষের মাধ্যমে মস্তিষ্ক বাইরের চিত্র ধারণ করতে পারবে।

এ ধরনের চোখের জন্য লেন্সেরও প্রয়োজন নেই আসলে। সাধারণ একটি ছোট ছিদ্রই এর কাজটি করতে পারে বেশ ভালোভাবে। তবে লেন্স না থাকলে ছিদ্রটি বড় হতে পারবে না। ছিদ্রটি ছোট হলে আবার এর মধ্য দিয়ে খুব বেশি আলো প্রবেশ করতে পারবে না। আলো কম প্রবেশ করবে, তার মানে হচ্ছে এই চোখের মাধ্যমে ধারণকৃত চিত্র বেশ ঝাপসা হবে।

পিনহোল চোখ ও মানুষের চোখ। ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

এলিয়েনদের মাঝে এ ধরনের চোখের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব কিছু নয়। এ ধরনের চোখের এলিয়েন যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা এদেরকে বলবো ‘পিন-হোল’ চোখ। আগের দিনের ক্যামেরাগুলোর মতো। আগের ক্যামেরাগুলো দিয়ে এ রকম পিনের মতো ছোট ছিদ্র (হোল) দিয়ে ছবি তোলা হতো বলে এদের নাম ছিল ‘পিন-হোল ক্যামেরা’।

পিনহোল চোখের পাশের ছবিটি মানুষের চোখের। মানুষের চোখে লেন্স আছে। লেন্স থাকার অর্থ হচ্ছে চারদিকের অনেক আলোক রশ্মি একত্র করতে পারে। আলোক রশ্মির পরিমাণ বেশি হলে ছবির মানও অনেক ভালো হবে। মানুষের চোখের পেছন দিকে আলোর প্রতি সংবেদনশীল কোষ ‘রেটিনা’ আছে। রেটিনার সাথে মস্তিষ্কের সরাসরি সংযোগ আছে। রেটিনার মাধ্যমে চোখের ছবি চলে যায় মস্তিষ্কে। এই ছবি দেখে মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নেয় সামনের বস্তুটি আসলে কী? মশা না মাছি না মানুষ না টেবিল।

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতেই এ ধরনের চোখ বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ায় আলোক রশ্মি ধরার জন্য বেশ কয়েকটি প্রাণী প্রজাতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে চোখের উৎপত্তি হয়েছিল। এই তালিকায় রয়েছে অক্টোপাসের চোখও।

এক ধরনের মাকড়সা আছে যারা লাফিয়ে চলে। এদের একটু অদ্ভুত রকমের চোখ আছে। এদের চোখ অনেকটা স্ক্যানারের মতো। মানুষের মতো এদের কোনো রেটিনা নেই, তাই স্ক্যানিং পদ্ধতিতে তারা নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে। সামনের এলাকাকে স্ক্যান করে করে তারা খাদ্য সংগ্রহ করে এবং চলাফেরা করে। এরা যদি খুব দ্রুতগতিতে আশেপাশের অঞ্চলকে স্ক্যান করতে পারতো তাহলে তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। দুঃখজনকভাবে তাদের স্ক্যান করার গতি অনেক কম। তাই তারা আশেপাশের সকল জিনিসের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে খাদ্য বা রাস্তার প্রতি কিংবা আগ্রহোদ্দীপক জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়।

মকড়সার চোখ ও পতঙ্গের গুচ্ছচোখ। ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

উপরের ছবিতে মাকড়শার চোখের পাশের চিত্রটি একটি গুচ্ছ চোখ বা জটিল চোখের ছবি। কীট-পতঙ্গ, চিংড়ি, তেলাপোকা ও অন্যান্য প্রাণীর মাঝে এ ধরনের চোখ দেখা যায়। গুচ্ছ বা পুঞ্জ আকারে অনেকগুলো চোখ বা অক্ষি থাকে বলে এদেরকে ‘পুঞ্জাক্ষি’ বলা হয়। গাঁদা ফুলের মতো একটি কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে চারদিকে কয়েক শত লম্বা টিউব বের হয়ে আসে এদের। প্রতিটি টিউবই আলাদা আলাদাভাবে ক্ষুদ্র চোখ হিসেবে কাজ করে। শত শত ক্ষুদ্র চোখের প্রত্যেকটিতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেন্স আছে। প্রত্যেক চোখের দিক ভিন্ন।

প্রত্যেক চোখ ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আলাদা আলাদা চিত্র ধারণ করে। তবে এসব ছবির কোনোটিই অর্থপূর্ণ হয় না। আলাদা আলাদা দিক থেকে আসা আলাদা চিত্র একত্রে মস্তিষ্কে যায় এবং মস্তিষ্ক সকল চিত্রকে সমন্বয় করে করে একটি অর্থপূর্ণ চিত্র তৈরি করে নেয়। একটি ফড়িং যখন কোনো পোকাকে খাদ্য হিসেবে ধরে নেয় তখন মনে করতে হবে ফড়িঙের চোখে শত শত ছবি উঠেছিল, মস্তিষ্ক শত শত ছবি বিশ্লেষণ করে একটি অর্থপূর্ণ ছবি তৈরি করেছে। এবং এর সাহায্যেই ফড়িং ঐ পোকাটিকে ধরতে পেরেছে।

টেলিস্কোপগুলোতে সাধারণত লেন্স ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আধুনিক টেলিস্কোপগুলোতে আয়না ব্যবহার করা হয়। আমাদের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপটি লেন্সের পরিবর্তে বড় একটি বক্র আয়না ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। বক্র আয়না ব্যবহার করে চিত্র ধারণ করার ব্যাপারটি প্রাণিজগতেও আছে। স্কালুপ (scallop) নামে এক ধরনের ঝিনুক সদৃশ শামুক আছে যাদের চোখ বক্র আয়না পদ্ধতিতে কাজ করে।

আধুনিক টেলিস্কোপগুলোতে বক্র আয়না ব্যবহার করা হয়। ছবি: ন্যাশনাল রেডিও এস্ট্রোনমি অবজারভেটরি

স্কালুপের বিশেষ ধরনের চোখ। ছবি: Azula

চোখ বিকশিত হবার আরো কতগুলো পদ্ধতি আছে। বহির্বিশ্বে যদি প্রাণের দেখা পাওয়া যায় তাহলে এই পদ্ধতিগুলোর কোনো একটি পদ্ধতির চোখের দেখা পাওয়া যাবার জোর সম্ভাবনা আছে।

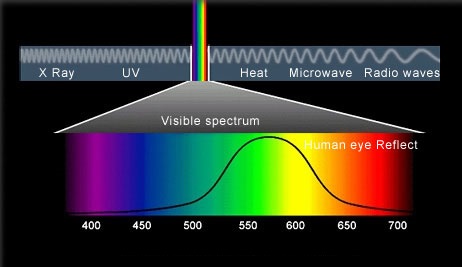

এবার আমাদের কল্পনাকে আরো বেশি পরিমাণ বিস্তৃত করি। আমাদের কল্পিত প্রাণী যে গ্রহে থাকবে সে গ্রহে নক্ষত্রের আলোর প্রায় সকল বর্ণালীই থাকবে। বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেডিও স্তর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক্স-রে পর্যন্ত সকল তরঙ্গই উপস্থিত থাকবে। আমরা বর্ণালীর এই সীমার অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশের প্রতি সংবেদনশীল। দৃশ্যমান বর্ণালীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ আমরা আমদের দেখার কাজে ব্যবহার করতে পারি। ভিন গ্রহের প্রাণীদেরকেও কি আমাদের মতোই হতে হবে? তাদের দেখার পরিসর আমাদের থেকে ভিন্ন হতে পারে কিংবা আমাদের চেয়ে আরো বিস্তৃত ও উন্নত হতে পারে। তাদের হয়তো রেডিও তরঙ্গের প্রতি সংবেদনশীল চোখ থাকতে পারে। কিংবা থাকতে পারে এক্স-রে’র প্রতি সংবেদনশীল চোখও।

বর্ণালীর খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখতে পায় মানুষ। ছবি: ইনডাকশন ল্যাম্প

কোনো ছবির মান নির্ভর করে তার রেজ্যুলেশনের উপর। রেজ্যুলেশন বেশি হলে ছবির মান ভালো হবে আর রেজ্যুলেশন কম হলে ছবির মান খারাপ হবে। বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে তোলা ছবির রেজ্যুলেশন ভালো হয় না। রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে যে ছবি তোলা হয় তার মান অন্য ছবি থেকে খারাপ আসবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা যে তরঙ্গকে ‘আলো’ হিসেবে জানি অর্থাৎ মানুষের চোখে দৃশ্যমান তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম। তাই এই তরঙ্গ ব্যবহার করে তোলা ছবির রেজ্যুলেশন অনেক বেশি থাকে এবং ছবির মান তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো হয়।

রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে তোলা ছবি বাজে মানের হলেও যোগাযোগ করার জন্য এই তরঙ্গ বেশ সুবিধাজনক। সেজন্যই এই তরঙ্গকে ব্যবহার করে বেতার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। আমি যতদূর জানি পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণীর বিকাশ ঘটেনি যারা রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে দেখে বা যোগাযোগ করে। একমাত্র মানুষ নামের প্রজাতিটি যোগাযোগের কাজে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে, তবে এই যোগাযোগ দেহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।

দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম, তাই ছবির মান ভালো হয়, তাহলে এর চেয়েও ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর বেলায় কেমন হবে? উদাহরণ হিসেবে এক্স-রে’র কথাই বিবেচনা করি। এক্স-রে’কে ফোকাস করা বেশ কঠিন। সেজন্যই এক্সরে’র মাধ্যমে তোলা ছবিগুলো বাস্তব ছবির মতো হয় না। এক্স-রে তরঙ্গ এতোই তীব্র যে এর মাধ্যমে তোলা ছবিতে ছবির একটি ছায়া দেখা যায় মাত্র। পৃথিবীর প্রাণিজগতে এরকম কোনো প্রাণী নেই যারা এক্সরেকে দেখার কাজে ব্যবহার করতে জানে। তবে পৃথিবীতে এরকম কোনো প্রাণী না থাকলেও ভিন গ্রহে হয়তো ঠিকই এমন প্রাণী আছে যারা দেখার কাজে এক্সরে তরঙ্গকে ব্যবহার করে।

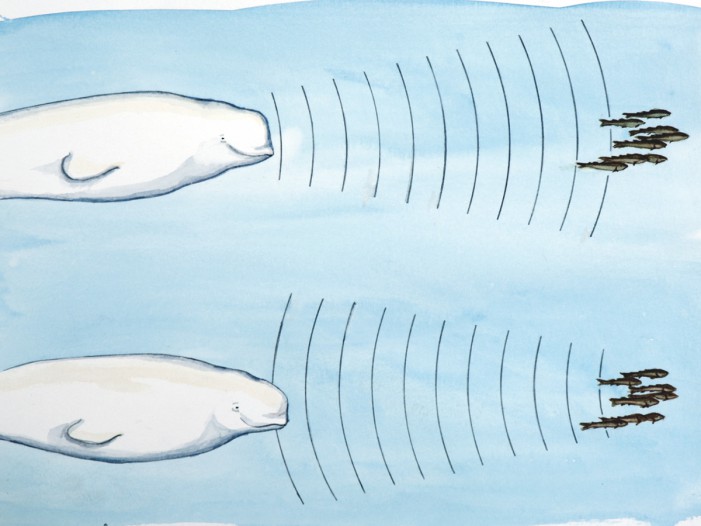

দেখার ব্যাপারটিও নির্ভর করে আলোক রশ্মির চলাচলের উপর। কোনো গ্রহে যদি সবসময় ঘন কুয়াশার উপস্থিতি থাকে এবং এর ফলে নক্ষত্রের আলো স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে ঐ গ্রহে চোখের বিকাশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এরকম পরিস্থিতিতে ঐ গ্রহে এমন কোনো ব্যবস্থার জন্ম হতে পারে যারা শব্দের মাধ্যমে দেখার কাজ চালায়। শব্দের মাধ্যমে দেখার কাজ চালিয়ে নেবার উদাহরণ পৃথিবীতেও আছে- বাদুড়। এরা একের পর এক শব্দ উৎপন্ন করে করে চলে, এই শব্দ আবার প্রতিফলিত হয়ে তাদের কানে লাগে। প্রতিফলিত হতে কত সময় লেগেছে তা বিশ্লেষণ করে তারা সিদ্ধান্ত নেয় সামনে কী আছে। শব্দ ফিরে আসতে যদি সময় বেশি নেয় তাহলে ধরে নিতে হবে সামনের বস্তুটি দূরে আছে, আর সময় যদি কম লাগে তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটি নিকটে আছে।

বাদুড়। এরা শব্দ তরঙ্গকে ব্যবহার করে দেখার কাজ সম্পন্ন করে। ছবি: Chunoa

বাদুড়ের পাশাপাশি ডলফিন প্রজাতিরাও এই পদ্ধতিতে দেখার কাজ করে। মানুষও কৃত্রিমভাবে নিজের কাজে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। জাহাজে বা সাবমেরিনে কোনো কিছুর উপস্থিতি নির্ণয়ে (বলা যায় অনেকটা দেখার কাজে) এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও ব্যাপক হারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

নদীর ডলফিনের জন্য শব্দ ব্যবহার করে দেখার প্রক্রিয়াটি খুবই উপকারী। কারণ নদীর পানি ঘোলা থাকে, তারা নিজেরাই পানি ঘোলা করে ফেলে। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে স্বাভাবিক চোখে দেখা খুব কষ্টকর হয়ে যেত। শব্দের ব্যবহার তাই তাদেরকে বেশ উপযোগিতা প্রদান করেছে। পৃথিবীর প্রাণিজগতে শব্দীয়-দর্শন প্রক্রিয়া বেশ কয়েক বার বিবর্তিত হয়েছে এবং তাদের সবগুলোই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে। যেমন বাদুড়, তিমি, ডলফিন এবং দুটি ভিন্ন ধরনের গর্তবাসী পাখি।

ডলফিনের শোনার প্রক্রিয়া। ছবি: এক্সিবিট

ভিনগ্রহে প্রাণ অনুসন্ধান করলে এরকম ‘শব্দীয়-চোখ’ সম্পন্ন এলিয়েনের দেখা পাওয়া যেতে পারে। এটা তেমন অবাক করা বিষয় নয়। বিশেষ করে যেসব গ্রহে ঘন কুয়াশা বিদ্যমান সেসব গ্রহে প্রাণ থাকলে তাদের দৃষ্টি-ব্যবস্থা এমন হবার সম্ভাবনাই প্রবল।

আমাদের পৃথিবীতে মাছের এমন এক ধরনের প্রজাতি আছে যারা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করে তাদের গন্তব্য চিনে নেয়। এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তারা নিজেরাই তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াটিও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে মাছের দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে বিকশিত হয়েছে। একটি আফ্রিকা অঞ্চলের মাছ আর আরেকটি দক্ষিণ আমেরিকার মাছ।

প্লাটিপাসের একটি প্রজাতির মাঝে এক ধরনের বৈদ্যুতিক সেন্সর আছে। তার শিকারি প্রাণী যদি নড়াচড়া করে তাহলে মৃদু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়। ঐ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রকে শনাক্ত করতে পারে প্লাটিপাসের সেন্সর। এই সেন্সর ব্যবহার করে প্লাটিপাস তার শিকার ধরে। ভিনগ্রহে যদি কোনো প্রাণী থাকে তাহলে তাদের মাঝেও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম বৈদ্যুতিক সেন্সর থাকতে পারে, যা তাদের শিকার ধরতে কাজে লাগে। ভিনগ্রহে যদি প্রাণী থাকে তাহলে এমন অনেক কিছুই থাকতে পারে যার সাথে আমরা পৃথিবীতেই পরিচিত।

প্লাটিপাস। ছবি: ভিটিন

এই লেখাটি একটি দিক থেকে ভিন্ন। কারণ এখানের বিষয়গুলো আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। প্রাচীন মানুষ, যারা কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য অলীক কল্পনা ও গাজাখুঁরি গল্পের জন্ম দিয়েছিল। তারা নিজেরাও বিষয়গুলো নিশ্চিতভাবে জানতো না। তবে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে আমরা একটি যৌক্তিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। তারা কোনোকিছু না জেনে কোনোকিছু যাচাই না করেই অলীক ব্যাখ্যা প্রদান করেছিল। আমাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা সঠিকতা, নির্ভুলতা ও যৌক্তিকতায় এত এগিয়েছে যে দূর নক্ষত্রে কী আছে বা সেখানে কী হচ্ছে তা এখানে বসে বলে দিতে পারি। বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম-নীতি মেনে যৌক্তিক উপায়েই বলে দিতে পারি হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে থেকেও।

তারপরেও এসব গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছুই রহস্যময় থেকে যায়। মীমাংসা না হওয়া ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কল্পিত গল্পের অবতারণা করে বসি না। আমরা অপেক্ষা করি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়, প্রযুক্তি উন্নত হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির উন্নতিকে ব্যবহার করে আমরা এসব অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর জবাব পাবার চেষ্টা করি। ধৈর্যহারা হয়ে কোনো পৌরাণিক গল্প ফেঁদে বসি না।

তথ্যসূত্র

১. দ্য ম্যাজিক অব রিয়্যালিটি, রিচার্ড ডকিন্স, অনুবাদ: সিরাজাম মুনির শ্রাবণ, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭

২. ফার্মি প্যারাডক্স: ওরা কোথায়, মাসিক জিরো টু ইনফিনিটি, সেপ্টেম্বর ২০১৪

৩. exploratorium.edu/theworld/sonar/sonar.html

৪. pinhole.cz/en/pinholecameras/whatis.html

.jpeg?w=600)