আমাদের প্রিয় এই পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর। এই সুবিশাল সময়ের ব্যাপ্তিতে পৃথিবী গিয়েছে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কত শত কোটি প্রকারের জীবজন্তু যে বিচরণ করেছে এ ধরিত্রীর বুকে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এ শত কোটি প্রাণীর মধ্যে একটি প্রকৃতির প্রাণী আমাদের সকলকেই কম বেশি আকর্ষণ করেছে, আর তা হলো ডাইনোসর। আর তা হবে না-ই বা কেন! প্রাগৈতিহাসিক আর কোনো প্রাণীর ওপর বোধহয় এত গবেষণা, এত বইপত্র, এত ডকুমেন্টারি আর সিনেমা তৈরি হয়নি, যতটা হয়েছে ডাইনোসরের ওপর।

ব্রিটিশ অ্যানাটমিস্ট রিচার্ড ওয়েন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ‘Dinosaur’ শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রীক শব্দ deinos (ভয়ংকর) আর sauras (গিরগিটি) মিলে হয়েছে ডাইনোসর, বাংলায় যাকে বলা যায় ‘ভয়ংকর গিরগিটি’ বা ‘ভয়ংকর সরীসৃপ’। ডাইনোসরের পায়ের ছাপ এবং হাড়কে আগে মনে করা হত ড্রাগন কিংবা লোপ পাওয়া গিরগিটির শরীরের জীবাশ্ম। ওয়েনই প্রথম বুঝতে পারেন, এসব প্রকান্ড হাড় এমন কোনো প্রাণীর, যারা বহু বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে, আর এরা নিশ্চয়ই গিরগিটি থেকে আলাদা। ওয়েন এ তথ্য প্রকাশের পরই রীতিমতো উন্মাদনা শুরু হয়ে যায় লন্ডনে ডাইনোসর নিয়ে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হাইড পার্কের ক্রিস্টাল প্যালেসে লাইফ-সাইজ ডাইনোসরের মডেল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যাপ্তিকাল ও গঠন

ব্যাপ্তিকাল নির্ণয় করা ডাইনোসরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে প্রায় দুই মিলিয়ন অর্থাৎ বিশ লক্ষ বছর ধরে। আর ডাইনোসর পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে অন্তত ১৮০ মিলিয়ন বছর ধরে। সময়টা যে কতটা দীর্ঘ তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাটাও দুষ্কর। যদি ধরে নেই, মানবজাতির বয়স এক মাস, তাহলে তুলনা করার জন্য বলা যায়, ডাইনোসরের বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও রয়েছে বহু উত্থান-পতন। একটি প্রজাতির হয়তো বিলুপ্তি ঘটেছে, তারপর নতুন আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে লেগেছে আরও কোটি বছর। সব প্রজাতির ডাইনোসর হয়তো একই সময়ে বিচরণও করেনি। বিজ্ঞানীরা জানেনও না যে ঠিক কত প্রজাতির ডাইনোসর ছিল, তারা এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০টি প্রজাতি গণনা করেছেন, তবে সঠিক হিসেবটা হয়ত কখনোই বলা সম্ভব হবে না। অনেক প্রজাতি যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কোনো চিহ্ন না রেখেই! পৃথিবীর বুকে শেষ জীবন্ত ডাইনোসরটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আজ থেকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে, যা গোটা মানবজাতির বয়সের তিনগুণেরও বেশি! ভাবতে গেলেও মনে হয়, এ বুঝি অন্য কোনো এক জন্মের কথা!

তবে যতই জটিল কাজ হোক না কেন, বিজ্ঞানীরা কখনোই হাল ছেড়ে দেন না। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে মানুষের অজানাকে জানার এই তীব্র আকাঙ্খা। শুরুর দিকে বিশেষজ্ঞদের হাতে ডাইনোসরের তেমন ফসিল ছিল না, প্রাণীগুলোর চেহারা সম্পর্কেও অতটা সঠিক ধারণা ছিল না। যেমন, ওয়েন ইগুয়ানোডনকে ভাবতেন ৯ মিটার লম্বা, জলহস্তির মতো বিশাল কোনো প্রাণী, যার নাকের ডগায় ছোট, ধারালো শিং ছিল। কিন্তু অর্ধশতক পরে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, ইগুয়ানোডন দেখতে আসলে ক্যাঙারুর মতো। পরবর্তীতে প্রচুর ফসিল আবিষ্কার হয়। বিজ্ঞানীরাও প্রচুর তথ্যোদ্ধার করতে সক্ষম হন ডাইনোসরের বিবর্তন, তাদের আচার আচরণ এবং বিলুপ্তি সম্পর্কে।

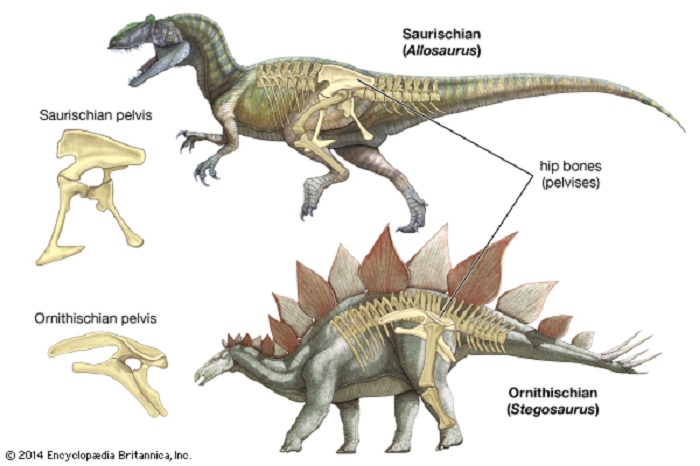

১৮৮৭ সালে ইংরেজ জীববিজ্ঞানী এইচ. জি. সেলি ডাইনোসরকে দুটো প্রধান গ্রুপে ভাগ করেছেন তাদের নিতম্বের গঠন অনুযায়ী-

১. সরিসচিয়ান্স (Lizard hipped)

২. ওর্নিথিসচিয়ান্স (Bird hipped)

এ দুটোকেই আবার দুটো করে সাব গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। সরিসচিয়ান্সদের দুটো সাব গ্রুপ হলো-

১. সরোপডোমর্ফা (একে প্রোসরোপড এবং সরোপড এ দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে)

২. থেরোপড (একে ভাগ করা হয়েছে সেরাটোসরিয়া এবং টেটানরি এ দু’ভাগে)

ওর্নিথিসচিয়ান্সদের দুটো সাব গ্রুপ হল-

১. সেরাপড (একে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে- অর্নিথোপড, প্যাকিসেফালোসরিয়া এবং সেরাটোপসিয়া)

২. থাইরিওফোরা (একে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে- স্টেগোসরিয়া এবং অ্যাঙ্কিলোসরিয়া)

Bird hipped বলতে বিজ্ঞানীরা বুঝিয়েছেন যেসব ডাইনোসরদের নিতম্বের গঠন ছিল আধুনিক আমলের পাখির মতো। এদের Pubic bone ছিল। বেশিরভাগ ওর্নিথিসচিয়ানদের বিশেষ করে প্রথমদিকের ডাইনোসররা এ গোত্রভুক্ত ছিল।

Lizard hipped ডাইনোসরদের Pubic bone ছিল সামনের দিকে ঠেলে ওঠা। মজার ব্যাপার হলো, পাখি কিন্তু Lizard hipped ডাইনোসরদের বংশধর, শুধু তাদের Pelvic bone এর গড়নটা অন্যরকম।

ডাইনোসরদের সকলেই ছিল সরীসৃপ, তবে সকল সরীসৃপই ডাইনোসর ছিল না। ডাইনোসররা ‘আর্কোসরাস’ গোত্রভুক্ত ছিল। এরা সবাই ডিম পাড়ত। ঠান্ডা আবহাওয়াতেও কেউ কেউ চলাফেরা করতে পারত। ডাঙা এবং পানি উভয় স্থানেই বিচরণ ছিল ডাইনোসরদের। আর্কোসরাসদের মধ্যে আরও ছিল টেরোসর (উড়ন্ত সরীসৃপ), কুমির এবং পাখি।

ডাইনোসরের আকৃতি

ডাইনোসরদের হাড় এবং দাঁত থেকে এদের সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে এদের চামড়া পচে মাটির সাথে মিশে যাওয়ায় বলা বেশ মুশকিল এদের গায়ের চামড়া কীরকম ছিল। তবে ভাষ্কর স্টিফেন জেরকাস ডাইনোসর নিয়ে প্রচুর গবেষণার পরে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ডাইনোসরদের গায়ের চামড়া মসৃণ ছিল না, ছিল আঁশযুক্ত এবং তাতে অনেক গোটা। এবং এদের গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল।

আকারে একেকটি ডাইনোসর ছিল একেকরকম। কোনো কোনোটি ছিল আকারে বিশাল, কিন্তু কতটা বিশাল? জীবাশ্মবিদ ডেভিড গিলেট ৪৩ মিটার লম্বা সিসমোসরাস নামে এক সরোপডের কথা বলেছেন। এই প্রকান্ডদেহী ডাইনোসর যখন হাঁটত, প্রতি পদক্ষেপে যেন ছোটখাট ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হত। গিলেট বলেছেন, “এর ভাই-বেরাদাররা সম্ভবত এর চেয়েও বিশাল ছিল।“

ডাইনোসরের ডিম

অন্য সব সরীসৃপের মতোই ডাইনোসরও ডিম পেড়েই বংশবৃদ্ধি করত। প্রথম ডাইনোসরের ডিম আবিষ্কার হয় ফ্রান্সে, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ২২০টি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ এ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

ডাইনোসরের ডিমের আকৃতি প্রধানত দু’ধরনের। প্রথমদিকে ডাইনোসরদের ডিম ছিল গোলাকৃতির, তারা একসাথে ২০ থেকে ৩০টি ডিম পাড়ত। এ ধরণের ডিম পাড়া ডাইনোসররা ওর্নিথিসচিয়ান্স গ্রুপের অন্তর্গত। আধুনিক সরীসৃপদের এভাবে ডিম পাড়তে দেখা যায়। বিবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীতে ডিমের আকৃতি কিছুটা পাল্টায়। সরিসচিয়ান্সদের অন্তর্গত কিছু প্রজাতির ডাইনোসর (যেমন- ওভির্যাপ্টোসরাস) একটু লম্বাটে আকৃতির ডিম পাড়তে শুরু করে। এসব ডিমের দু’পাশ কিছুটা সরু এবং এরা একত্রে ৩০-৪০টি ডিম পাড়ত। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এরাই সরীসৃপ হতে পাখিদের বিবর্তনের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে।

ভূতাত্ত্বিক পর্যায়

পুরো পৃথিবীকে তার বয়সের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা ৪টি মহাযুগে ভাগ করেছেন। প্রিক্যামব্রিয়ান, প্যালিয়োজোয়িক, মেসোজোয়িক এবং সিনোজোয়িক। যার মধ্যে মেসোজোয়িক মহাযুগকে বলা হয় সরীসৃপের যুগ। ডাইনোসরদের যুগ বললেও ভুল বলা হয় না। এর ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগ থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১৮৫ মিলিয়ন বছর। মেসোজোয়িক মহাযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. ট্রায়াসিক (ব্যাপ্তিকাল: ৫১ মিলিয়ন বছর)

২. জুরাসিক (ব্যাপ্তিকাল: ৫৪ মিলিয়ন বছর)

৩. ক্রিটেশাস (ব্যাপ্তিকাল: ৮০ মিলিয়ন বছর)

মেসোজোয়িক মহাযুগের সূচনার ঠিক পূর্বের যুগ ছিল পার্মিয়ান যুগ। এ যুগে পৃথিবী সাক্ষী হয় অন্যতম এক গণবিলুপ্তি বা Mass Extinction-এর। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী এ পর্যন্ত পাঁচটি বড় বড় বিলুপ্তি দেখেছে যার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সমস্ত প্রাণীকূল, পার্মিয়ান বিলুপ্তি তার মধ্যে একটি। ভাবতে অবাক লাগলেও সত্যি, পার্মিয়ান বিলুপ্তির থাবায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ৯৫% জলজ এবং ৭০% স্থলজ প্রজাতি। অবশ্য তাদের করারও তো কিছুই ছিল না। পৃথিবী যে নিজেকে প্রস্তুত করছিল, টিকে থাকার বিচারে, তার সবচেয়ে সফল প্রাণীদের আগমনের জন্য!