সামনে টেবিলের উপর রাখা চায়ের কাপ থেকে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেদিকে নজর নেই চেয়ারে বসা লোকটির। পরনের ল্যাব কোটটা হতাশায় মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তার আরো সতর্ক হওয়া দরকার ছিল। হাজার হলেও ‘ডলি’ তার গবেষণাপ্রসূত সৃষ্টি। একটু পর সামনে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ড. উইলমুট এতটাই অন্যমনস্ক ছিলেন যে তিনি চমকে উঠলেন। তাড়াহুড়া করে ফোন ধরতে গিয়ে টেবিল থেকে পেপারওয়েটটা ফেলে দিলেন।

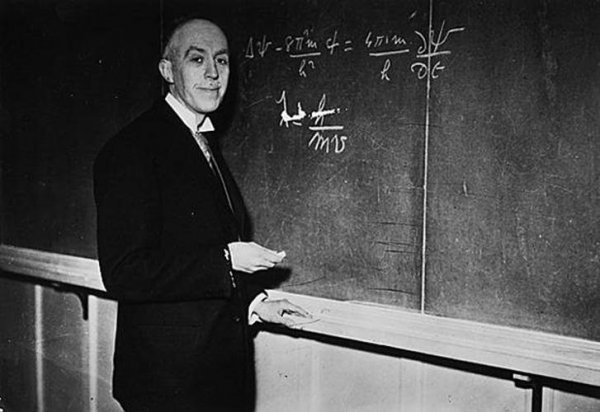

ঠিক তখন ড. কেইথ ক্যাম্পবেল দরজা দিয়ে উইলমুটের অফিসে প্রবেশ করলেন। তাদের দুজনের নিরলস প্রচেষ্টায় কয়েক বছর আগে ক্লোন মেষশাবক ডলির জন্ম হয়েছিলো। ড. উইলমুট কানে রিসিভার ধরে প্রায় দু’মিনিট ধরে বেশ শান্ত গলায় কথা বললেন। এরপর রিসিভারটা রেখে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সামনে দাঁড়ানো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ড. ক্যাম্পবেলকে তিনি জানালেন, “সব শেষ কেইথ। আমাদের ডলি আর নেই”।

১৯৯৬ সালে রোজলিন ইনস্টিটিউটের ড. ইয়ান উইলমুট এবং ড. কেইথ ক্যাম্পবেল এর অধীনে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম ক্লোন স্তন্যপায়ী প্রাণী মেষশাবক ডলির জন্ম হয়। এর মাধ্যমে ক্লোনিং নিয়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ নতুন করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানব সভ্যতার সামনে হাতছানি দিতে থাকে এক অপার সম্ভাবনার ভবিষ্যত। কিন্তু প্রায় সাড়ে ছয় বছর পর আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত মেষশাবক ডলি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এর পূর্বে ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা হলেও কেউই সফলভাবে সম্পূর্ণ প্রাণীর জন্ম দিতে পারেনি। তাই ক্লোন মেষশাবক ডলি ছিল বিজ্ঞানীদের নিকট এক অপার বিস্ময়। ডলির মৃত্যুতে ড. উইলমুট সাময়িকভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো সব সম্ভাবনা শেষ। কিন্তু তার ধারণা ভুল ছিল। মূলত সেটা ছিল সব সম্ভাবনার শুরু, শেষ নয়।

ক্লোনিং কী?

‘ক্লোন’ শব্দের অর্থ জিনগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ জীব। অর্থাৎ যে কয়েকটি জীব জিনগতভাবে হুবহু একরকম। ক্লোন প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম দুই রকম হতে পারে। প্রাকৃতিক ক্লোন দ্বারা সাধারণত যমজ সন্তান এবং অযৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করা ব্যাক্টেরিয়ার কোষগুলোকে বোঝায়। আর কৃত্রিম ক্লোনের জন্ম হয় গবেষণাগারের সুরক্ষিত পরিবেশে। তবে কৃত্রিম ক্লোনে পিতার সাথে জিনগত সাদৃশ্য থাকলেও যমজ সন্তানদের পিতার সাথে জিন সদৃশ হয় না। বরং তাদের জিন একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

যমজ সহোদররা একে অপরের সাথে জিনগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ; source: alysonschafer.com

বিজ্ঞানের ভাষায়, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমন্বয়ে জিনগত সাদৃশ্যপূর্ণ প্রজাতির জন্ম দেওয়ার পদ্ধতিকে ক্লোনিং বলে। ক্লোনিং জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর মধ্যে ক্লোনিংয়ের নাম প্রথমদিকে থাকবে।

কৃত্রিম ক্লোনিংকে সর্বমোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়- জিন ক্লোনিং, প্রজনন ক্লোনিং এবং থেরাপিউটিক (ভেষজ) ক্লোনিং।

ডিএনএ’র যেকোনো অংশের ক্লোন তৈরি করা হয় জিন ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে। প্রজনন ক্লোনিং দ্বারা সম্পূর্ণ একটি প্রাণীর ক্লোন তৈরি করা সম্ভব। অপরদিকে থেরাপিউটিক ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে জীবদেহের ভ্রুণের স্টেম সেলের ক্লোন তৈরি করা হয়। থেরাপিউটিক ক্লোনিং দ্বারা যেকোনো ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুর প্রতিস্থাপন সম্ভব। এর ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।

ক্লোনিংয়ের ইতিহাস

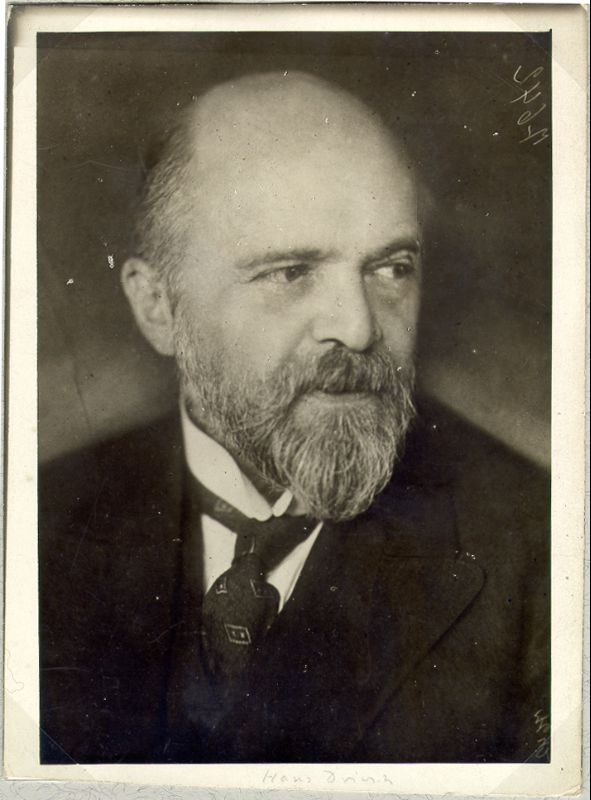

‘ক্লোনিং’ শব্দটির জন্ম ১৯৬৩ সালে। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জীববিজ্ঞানী হেলডেন। কিন্তু এর শুরু হয় ১৮৮৫ সালে। জার্মান বিজ্ঞানী হ্যান্স ড্রিশ একটি সি-আর্চিনের ভ্রূণকোষ আলাদা করে সেটা থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি সি-আর্চিন জন্ম দিতে সক্ষম হন। কিন্তু এরপর হঠাৎ করেই ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা একদম থেমে যায়। সেটা পুনরায় শুরু করেন বিজ্ঞানী হ্যান্স স্পেমান।

বিজ্ঞানী হ্যান্স ড্রিশ; source: Alchetron

তিনি ১৯২৮ সালে আবিষ্কার করেন সাধারণ দেহকোষের নিউক্লিয়াস দ্বারা ভ্রূণকোষ তৈরি করা সম্ভব। জীববিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে যান। ক্লোনিং গবেষণায় এই যুগান্তকারী আবিষ্কার পুরো দৃশ্যপট পাল্টে দেয়।

স্পেমান ১৯৩৮ সালে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ক্লোনিংয়ের ধারণা দেন। তিনি সেটির নাম দেন ‘Fantastic Experiment’। তিনি একটি প্রাণীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে আরেকটি কোষের নিউক্লিয়াস স্থাপন করেন। এরপর সেটি থেকে নতুন ভ্রূণকোষ তৈরি করেন। তার এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৩৫ সালে তাকে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়। স্পেমানের এই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে রবার্ট ব্রিগস এবং থমাস কিং একটি ব্যাঙের ভ্রূণকোষ তৈরি করেন। পরবর্তীতে উপযুক্ত পরিবেশে সেই ভ্রূণ থেকে ব্যাঙাচি জন্ম নেয়।

বিজ্ঞানী হ্যান্স স্পেমান; source: Pinterest

এরপর অন্যান্য জীববিজ্ঞানীরা আরো কয়েকটি প্রাণীর ভ্রূণকোষ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে ক্লোনিং বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

১৯৭৫ সালে ক্লোনিং গবেষণা নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। এবার বিজ্ঞানীরা স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্লোনের কাজ হাতে নেন। এদের নেতৃত্বে থাকেন বিজ্ঞানী ডেরেক ব্রুমহল। তিনি খরগোশের কোষ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে ভ্রুণকোষ তৈরি করতে সক্ষম হন। কিন্তু ব্রুমহল একটি ভুল করে বসেন। তিনি সেই ভ্রূণকোষকে কোনো স্ত্রী খরগোশের জরায়ুতে স্থাপন করেননি। তাই সেটি থেকে ক্লোন খরগোশ জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ব্রুমহলের গবেষণার কাজকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান বিজ্ঞানী ইয়ান উইলমুট এবং কেইথ ক্যাম্পবেল। তারা একটি মেষশাবক নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু কিছুতেই ক্লোন মেষশাবক জন্ম দেয়া যাচ্ছিলো না। দলের অনেকেই আশা হারিয়ে ফেলেন। গবেষকদল প্রায় ২৭৭টি পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং ২৭৬ বার তারা ব্যর্থ হন। শুধু একটি কোষ থেকে সফলভাবে ভেড়ার ভ্রুণকোষ তৈরি করা সম্ভব হয়। সেই কোষটি একটি মেষশাবকের স্তন থেকে নেয়া হয়েছিলো। উইলমুট সেই একটি কোষ দিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভ্রুণকোষটি একটা স্ত্রী মেষের জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। ১৯৯৬ সালের ৫ জুলাই রোজলিন ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে স্ত্রী মেষটি বাচ্চা প্রসব করে। জন্ম নেয় পৃথিবীর প্রথম ক্লোন মেষশাবক। তার নাম রাখা হয় ডলি।

ক্লোন মেষ ডলির সাথে বিজ্ঞানী উইলমুট; source: Michael MacLeod

এরপর খুব দ্রুত ক্লোন গবেষণার কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৯৮ সালে প্রায় ৫০টি ইঁদুর ক্লোন করা হয়। ২০০১ সালে Advanced Cell Technology of Worcester এর বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে, তারা প্রায় ৬টি মানব ভ্রূণকোষ ক্লোন করতে সক্ষম হয়েছেন। একে একে বানর, শূকর, বিড়াল, ঘোড়া এবং নতুন প্রজাতির ইঁদুরের ক্লোন সফল হয়। ২০০২ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান Clonaid মানব ক্লোনিং করতে সফল হয়েছে বলে দাবি করে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সেটি বিজ্ঞানমহলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। মানব ক্লোনিং নিয়ে তখন বিশ্বে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। বিভিন্ন দেশে মানব ক্লোন নিয়ে সব ধরনের গবেষণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা মানব ক্লোনিং সম্পন্ন করার কথা জানান। কিন্তু তারাও উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়।

বিজ্ঞানীরা সফলভাবে ইঁদুরের ক্লোন করতে সক্ষম হন; source: Pinterest

২০০৯ সালে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে ‘Pyrenean ibex’ নামক বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণী জন্ম দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু মাত্র ৭ মিনিটের মাথায় প্রাণীটি মৃত্যুবরণ করে। ২০১৪ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্টেম সেল তৈরি করা কাজে সফলতা লাভ করেন। স্টেম সেল ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়া সম্ভব বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

কীভাবে ক্লোনিং করা হয়?

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্লোনিং করে থাকেন। জিন ক্লোনের ক্ষেত্রে প্রথমে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়। এরপর তা বাহকের কোষে স্থানান্তর করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ইস্টকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাহক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ’র হাজার হাজার কপি তৈরি করে ফেলতে পারে।

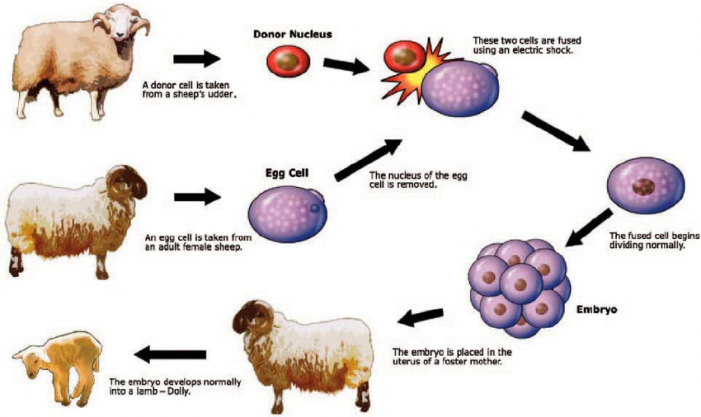

মেষশাবক ডলির ক্লোন প্রক্রিয়া; source: researchgate.com

কিন্তু প্রজনন ক্লোনিং পদ্ধতি জিন ক্লোনিং থেকে আলাদা। প্রজনন ক্লোনিংয়ে প্রাণী জন্ম দেয়ার জন্য ‘জননী’ হিসেবে আরেকটি সমপ্রজাতির প্রাণীর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই কাঙ্ক্ষিত প্রাণীর দেহ থেকে একটি দেহকোষ আলাদা করা হয়। এরপর অপর একটি প্রাণীর ডিম্বাণু থেকে নিউক্লিয়াস অপসারণ করা হয়। কাঙ্ক্ষিত দেহকোষের ডিএনএ নিউক্লিয়াসবিহীন ডিম্বাণুতে সতর্কতার সাথে প্রতিস্থাপন করা হয়।

তারপর নিষিক্ত ডিম্বাণুটি প্রাথমিকভাবে একটি টেস্টটিউবের ভেতর স্থানান্তর করা হয়। উপযুক্ত সময়ে সেটি জননীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে জননী ক্লোন শাবক প্রসব করে।

ক্লোনিংয়ের পুরো প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম। সামান্য ভুলের কারণে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

মানব ক্লোনিং এবং ‘ইভ’ বিতর্ক

মানব ক্লোনিংয়ের অর্থ দু’রকম হতে পারে। হতে পারে এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি ক্লোন মানবের জন্ম দেয়া অথবা নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা স্টেম সেলের ক্লোন করা। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় ধরনের ক্লোনিংয়ের গবেষণার জন্য মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। এছাড়া স্টেম সেল হচ্ছে জীবদেহের একটি বিশেষ কোষ, যার মাধ্যমে অন্যান্য কোষের কালচার করা যায়। এর ফলে ভবিষ্যতে কিডনি, যকৃত, এমনকি হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গবেষণাগারে তৈরি করা যাবে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পঙ্গুত্ব দূর করা সম্ভব হবে।

ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি করা সম্ভব হবে; source: Nature

অপরদিকে প্রজনন ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন ক্লোন জন্ম দেয়া নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিতর্কে মেতে উঠেছেন। নীতিগত দিক থেকে মানব ক্লোনিং কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে আরো গবেষণা করা দরকার বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া ক্লোনকৃত প্রাণীর মাঝে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় গবেষকরা মানব ক্লোনিংয়ের বিপক্ষে অবস্থান করছেন। যুক্তরাজ্যসহ বেশ কিছু রাষ্ট্রে মানব ক্লোনিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে এর আগে ২০০২ সালের দিকে মানব ক্লোনিং করে জন্ম দেয়া শিশু ইভ নিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২৬ ডিসেম্বর সকালে Clonaid নামক এক প্রতিষ্ঠান দাবি করে বসেন যে তারা সফলভাবে মানব ক্লোনিং সম্পন্ন করেছেন। শিশুর নাম ‘ইভ’ এবং সে সুস্থ আছে।

এই খবর যেন বোমা ফাটিয়ে দেয় বিশ্বজুড়ে। সবার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে Clonoid। কিন্তু বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাদের এই দাবি অযৌক্তিক ঘোষণা করেন। কারণ কয়েক বছর আগে Clonoid এর বিজ্ঞানীরা মানবজাতি ভিনগ্রহী এলিয়েনদের ক্লোন বলে দাবি করে সমালোচনার শিকার হয়েছে। বিজ্ঞানী অ্যালান ট্রাউনসন সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিবৃতি দেন, “And nearly everything they have said in the past has never been confirmed by scientific investigation”.

পত্রিকায় মানব ক্লোনিং-এর খবর; source: Daily Telegraph

পরবর্তীতে আদালত থেকে Clonoid-কে নোটিশ প্রেরণ করে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শনের আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু ইভের মা তার সন্তানের ডিএনএ পরীক্ষা করাতে রাজি হননি। শেষপর্যন্ত Clonoid কোনো প্রমাণ দেখাতে না পারায় তাদের আবিষ্কার অস্বীকৃত হয়।

হয়তো Clonoid তাদের প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকবে না। অদূর ভবিষ্যতে স্রেফ নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে সেই অগ্রগতিকে থামিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞরা।

কিছু ভুল ধারণা

অনেকেই মনে করতে পারে, ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরা দেখতে একইরকম। কিন্তু এটি ভুল। ক্লোন প্রাণীগুলো জিনগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও তারা দেখতে একরকম না-ও হতে পারে। প্রথম ক্লোন বিড়াল ‘সিসি’ তার মাতা বিড়াল থেকে দেখতে অনেকটাই আলাদা।

ক্লোন বিড়াল সিসি তার মাতা বিড়াল থেকে দেখতে আলাদা; source: Encyclopedia Britannica

ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে হারানো আত্মীয়স্বজন বা প্রিয় মানুষদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বেশিরভাগ ভ্রূণই গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়। ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে জন্ম নেয়া প্রায় সব প্রাণীই পরবর্তীতে বিভিন্ন জিনগত রোগ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

কোনোসময় যদি ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েও থাকে, তবুও সে মানুষটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি মানুষ হিসেবে জন্ম নেবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ক্লোন কোনো মানুষই জন্মের পর জটিল জটিল আবিষ্কার করা শুরু করবে না। সে বিজ্ঞানী না-ও হতে পারে। আর বিজ্ঞানী হলেও সে আইনস্টাইন নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব কায়দায় বিজ্ঞানী হবে। এমনকি ডিএনএ শতভাগ মিলে গেলেও তাদের আঙুলের ছাপ একরকম হবে না।

জীববিজ্ঞানের জগতে ক্লোনিং এক ভবিষ্যতের নাম। হাজারো সমালোচনা, দ্বিধা, প্রশ্নের মাঝে এগিয়ে চলছে ক্লোনিং গবেষণা। এর পেছনে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে। একদিকে ক্লোনিং গবেষণার মাধ্যমে জেগে উঠেছে চিকিৎসাখাতে এক নতুন বিপ্লবের সম্ভাবনা, অপরদিকে অসাধু উপায়ে এর ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে দেখা দিতে পারে নতুন বিপর্যয়। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ক্লোনিং গবেষণায় বড় রকমের কোনো আবিষ্কার হলে আমাদের ভবিষ্যতের পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যেতে পারে।

.jpg?w=600)