প্রকৃতি সবসময়ই আমাদের কাছে এক বিস্ময়। রূপে-রঙে, বর্ণে-গন্ধে প্রকৃতি যেমন আমাদের মনকে ভরিয়ে রাখে তেমনই জীবন ধারণের উপকরণও আমরা পাই এই প্রকৃতি থেকে। মানব মনকে প্রকৃতি সবসময় তার রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে আকৃষ্ট করে রাখে। এত রঙ চারদিকে; গাছের সবুজ পাতা, ফুল ও ফলের নানা বর্ণ, বর্ণিল পশুপাখি ইত্যাদি আমাদের মনকে নির্মল রাখতে পালন করে এক অনবদ্য ভূমিকা।

প্রকৃতির এত বর্ণিলতার মধ্যেও সামান্য হেরফের আছে। গবেষকরা দেখেছেন, প্রকৃতিতে নীল রঙের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে খুব কম। বিশেষ করে জীবজগতের মধ্যে এ প্রবণতা আরো বেশি। নিশ্চয়ই ভাবছেন যেসব নীল বর্ণ আপনি দেখে থাকেন ফুলে, ফলে কিংবা পাখির গায়ে সেসব কি ভুল? এমনকি মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলেও মনে হয় পুরো পৃথিবীটাই যেন নীল। সেগুলো কি মিথ্যা? আসলে সেসব মিথ্যাও নয়, আবার সত্যও নয়।

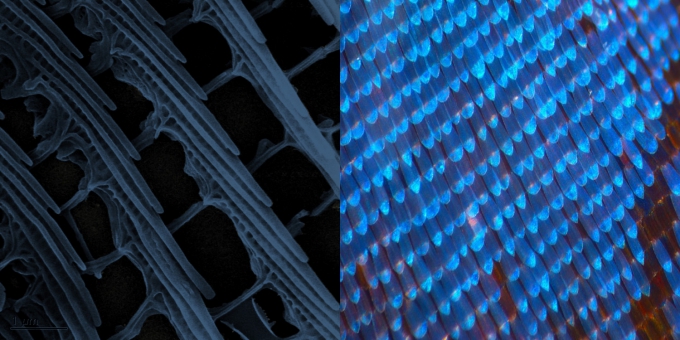

প্রজাপতির ডানার নীল বর্ণও আসলে নীল নয়; Source: orkin.com

পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল। জলের আধার সমুদ্রের পানিও নীল বর্ণের দেখায়। সমুদ্রের পানি কি তাহলে নীল রঙ ধারণ করে? সমুদ্রের পানি আসলে কোনো বর্ণ ধারণ করে না। তবে এর নীল বর্ণের কারণ আলোক বিজ্ঞান (Optics) দিয়ে ব্যখ্যা করা যায়। আকাশ যখন নীল থাকে তখন পানিতে আকাশের রঙ প্রতিফলিত হয়। সেজন্য আকাশের রঙে সমুদ্রকে নীল দেখায়।আবার পরিষ্কার পানির ধর্মই হচ্ছে বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করবে এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করবে। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র। ফলে এটি নীল আলোকে প্রতিফলিত করে, যার কারণে সমুদ্রের পানি নীল মনে হয়।

পরিষ্কার সমুদ্রের পানি সূর্যরশ্মির বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে আর ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে; Source: wonderopolis.org

অন্যদিকে আকাশের দিকে তাকালেও দেখা যায়, পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত আকাশ নীল বর্ণের দেখায়। সূর্য থেকে আলোক রশ্মি যখন পৃথিবীর দিকে আসে তখন বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষিত হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো অর্থাৎ নীল আলোকরশ্মি চারদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ফলে আকাশ পরিষ্কার থাকলে একে আমরা সবসময় নীল দেখি। বৃহৎ পরিসরে আমরা যে নীল দেখি অর্থাৎ সাগরের পানি আর খোলা আকাশ সেখানে আসলে বিশেষ কোনো নীল বর্ণকণিকা নেই।

সূর্যের আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হয় এবং নীল হিসেবে আমাদের চোখে ধরা দেয়; Source: kabar6.com

এবার চোখ ফেরানো যাক প্রকৃতির জীবন্ত উপাদানের দিকে। প্রথমেই আসে প্রকৃতির অপরিহার্য উপাদান বৃক্ষের কথা। গাছের পাতায় থাকে ক্লোরোফিল নামক বর্ণকণিকা (Pigment), যার কারণে গাছের পাতা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। আবার ফুলের বিভিন্ন বর্ণের জন্য আছে দুটি রাসায়নিক উপাদান। সেগুলো হচ্ছে এন্থোসায়ানিন আর ক্যারোটিনয়েড। একাধিক রঙ যেমন একত্রে মিলিত হলে ভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয়ে তেমনই এই উপাদানও যদি ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে একত্রে যুক্ত হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। এ কারণে দেখা যায় ফুলের রঙের অনেক বৈচিত্র্য আছে।

এন্থোসায়ানিন রাসায়নিক গোত্রের মধ্যে মূলত লাল, পার্পেল (বা লালাভ বেগুনী) এবং কিছু মাত্রায় নীল বর্ণ রয়েছে। অন্যদিকে ক্যারোটিনয়েড গোত্রে আছে লাল, হলুদ ও কমলা রঙ। বোঝাই যাচ্ছে যে, এদের মধ্যে লাল বর্ণটি উভয়ের সাধারণ বর্ণ। ফলে এদের সমন্বয়ে যখন নতুন বর্ণ তৈরী হবে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকবে লালের আধিক্য। বাস্তবেও আমরা দেখি যে অধিকাংশ ফুলের বর্ণই লাল বর্ণের বা লালাভ বর্ণের হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিকভাবে স্বল্প পরিমাণ পাওয়া যায় নীল বর্ণের ফুল। এর মধ্যে মধ্যে একটি হলো হাইড্রেনজিয়া (Hydrangeas); Source: mnn.com

লাল বা লালাভ হওয়ার কারণে মৌমাছি বা অন্যান্য মধু আহরণকারী পোকা আকৃষ্ট হয় এবং একইসাথে ফুলের পরাগায়ন ঘটে। কাজেই লাল রঙ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ কারণেই যে নীল রঙের ফুল দেখা যাবে না এমন নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যদিও বা ফুল নীল বর্ণের হতে চায় তখনও অনেক বেশি পরিমাণ লাল রঙ থেকে যাবে লুকায়িত অবস্থায়। এন্থোসায়ানিন আর ক্যারোটিনয়েডের মিশ্রণের কারণে নীলাভ হয়তো দেখাবে, কিন্তু লাল রঙের উপাদান ভেতরে ভেতরে ঠিকই রয়ে যাবে। এর ফলে বিশুদ্ধ নীল পাওয়ার পরিবর্তে পাওয়া যাবে বেগুনী বা লালাভ বেগুনী বর্ণ। অর্থাৎ ফুলের ক্ষেত্রে সত্যিকার বিশুদ্ধ নীল বর্ণকণিকা বা নীল পিগমেন্ট বলতে আসলে কিছু নেই।

তারপরও কথা হচ্ছে আমরা নীল বর্ণের ফুল দেখে থাকি। সেগুলো এলো কীভাবে? প্রশ্ন থেকেই যায়।সাধারণত যেসব ফুলকে আমরা নীল দেখে অভ্যস্ত সেসব ফুলের নীল বর্ণের পেছনে উদ্ভিদের এক গোপন কারসাজি আছে। উদ্ভিদ লাল বর্ণের এন্থোসায়ানিনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষায়িত করে নীল বর্ণ তৈরি করে।

Plumbago auriculata একপ্রকার গুল্ম যা মূলত উষ্ণ তাপমাত্রা অঞ্চলে জন্মে এবং নীল বর্ণের ফুল ধারণ করে; Source: mnn.com

যারা স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত তারা এন্থোসায়ানিন ভালো করে চেনেন। কারণ সায়ানিডিন-৩-গ্লুকোসাইড (C-3-G) হচ্ছে একটি অন্যতম এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং এটিই সাধারণ লাল বর্ণবিশিষ্ট এন্থোসায়ানিন। উদ্ভিদ আসলে এই C-3-G এন্থোসায়ানিনকেই বিভিন্ন উপায়ে রূপান্তরিত করে। যেমন পিএইচ পরিবর্তন করতে পারে, পিগমেন্ট, অণু বা আয়নের মিশ্রণ ঘটাতেও পারে। এই জটিল মিশ্রণ আর পরিবর্তন প্রক্রিয়া যখন পিগমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত আলোর সাথে যুক্ত হয় তখন ফুলের পৃষ্ঠের বর্ণ নীল দেখা যায়।

এমনিতে গবেষকগণ কৃত্রিমভাবে নীল রঙের ফুল তৈরির জন্যে গবেষণা করে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে জাপানের একদল বিজ্ঞানী এক্ষেত্রে নার্সারিতে নীল বর্ণের অর্কিড তৈরী করেছেন। কিন্তু আদতে তারা কোনো পিগমেন্ট ব্যবহার করে নয়, বরং জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ডাই ব্যবহার করেই তৈরী করেছেন এই নীল অর্কিড।

জিন প্রযুক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত chrysanthemums প্রজাতির নীল ফুল; Source: nature.com

কারমিট দ্য ফ্রগ-এর একটি গানে তিনি গেয়েছিলেন যে “It’s not that easy being green” (সবুজ হওয়া অতটা সহজ নয়)। সেই সূত্রে ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ডেভিড লী বলেছিলেন যে “It’s even harder to be blue” (অর্থাৎ নীল হওয়া আরো বেশি কঠিন)।

এবার উদ্ভিদ ছেড়ে এবার আমরা একটু প্রাণীদের দিকে আসি। এন্থোসায়ানিনের উপস্থিতি এবং উদ্ভিদের নিজস্ব পদ্ধতির দরুণ সেখানে নীলবর্ণ তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে কীভাবে নীলবর্ণ তৈরী করা সম্ভব? কারণ প্রাণীরা এই বর্ণকণিকা ধারণ করে না বা তৈরি করতে পারে না। তাহলে আমরা যে নীলরঙা পাখি বা প্রজাপতি দেখে থাকি সেগুলো কি তাহলে ভুল দেখি? আসলে ভুল দেখি না। সেখানেও আছে এক বিশেষ কারসাজি।

প্রাণীর শরীরের নীলবর্ণ তাদের শরীরের কাঠামোগত প্রভাবের ফলাফল। খুব সহজ করে বলতে গেলে এই কাঠামোগত প্রভাব মূলত নির্দিষ্ট প্রকারের আলোকের প্রতিফলন ও চিত্রপ্রভার সৃষ্টি করে যা নীলবর্ণের দেখায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা নীলকণ্ঠ পাখি বা Morpho প্রজাতির প্রজাপতির কথা বলতে পারি।

নীলকণ্ঠ পাখির ক্ষেত্রে, এরা সাধারণত মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ তৈরী করে। মেলানিন মূলত কালো বা গাড় ধূসর বর্ণের হয়। ফলে এই পাখির বর্ণও কালো বা ধূসর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদের পালকের মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট বায়ু কুঠুরী আছে আর সেখানে যে বায়ু আছে সেই বায়ুর কারণে আপতিত আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের চোখে এসে নীলরূপে ধরা দেয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ‘র্যালে স্ক্যাটারিং’।

নীলকণ্ঠ পাখির শরীরের নীলবর্ণ আসলে নীল নয়; Source: mnn.com

সাধারণত উভচর বা সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী থেকে পাখি বা প্রজাপতির ক্ষেত্রেই এই বিক্ষেপণের পরিমাণ বেশি দেখা যায়। কারণ এই বিক্ষেপণ একদিকে যেমন বায়ুকণার দ্বারাও ঘটতে পারে অন্যদিকে তেমনি আঁশ বা লোমশ অংশ এবং পালকের ক্ষেত্রেও হতে পারে। কতিপয় ব্যাঙের প্রজাতি এবং নিউডিব্র্যাঙ্কিয়া (Nudibranchia) বর্গের সামুদ্রিক শামুকও নীল বর্ণের হয়।

Morpho প্রজাপতি মূলত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই প্রজাতির প্রজাপতি যখন বিশ্রাম করে তখন তাদের ডানা দুটি উপরের দিকে ভাঁজ করা থাকে যা মূলত ধূসর বর্ণের। প্রজাপতির বাদামী, হলুদ কিংবা কালো বর্ণের পেছনে পিগমেন্টের ভূমিকা আছে। কিন্তু নীল বর্ণের পেছনে আছে এদের কাঠামোগত প্রভাব অনেকটা নীলকণ্ঠ পাখির মতো।

Morpho প্রজাতির প্রজাপতির নীল রঙের আড়ালে আছে ধূসর রঙের আঁশ; Source: laughingsquid.com

প্রজাপতির ডানায় যে আঁশ থাকে সেগুলো আকারে খুবই ক্ষুদ্র এবং এগুলো একেকটি পিক্সেলের মতো কাজ করে, অনেকটা বড় মোজাইকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাইলের মতো যারা কিছুটা একে অপরের উপর অবস্থান করে। এই অভিলেপিত আঁশের সারিগুলো পরে প্রিজমের মতো কাজ করে। অর্থাৎ এই পৃষ্ঠের উপর যখন আলো পতিত তখন সেখানে গঠনমূলক ব্যাতিচারের সৃষ্টি হয়। গঠনমূলক ব্যাতিচার হলে এসব অভিলেপিত সারিগুলো থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতিফলিত আলো একে অপরের সাথে মিশে যায় এবং বাকি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো একে অপরকে নাকচ করে দেয়। সাধারণত নীল বর্ণের আলোই এক্ষেত্রে অভিলেপিত হয় এবং আমাদের চোখে এসে তা ধরা দেয়।

সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, প্রকৃতিতে অন্যান্য অনেক বর্ণ কম বেশি থাকলেও নীল বর্ণকণিকা আসলেই কম। যেটুকু নীল আমরা দেখে থাকি সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুভংকরের ফাঁকির মতো। তবে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে তেমন কোনো কারণ খুঁজে পাননি যে কেন প্রকৃতিতে নীল বর্ণকণিকার পরিমাণ এত কম। কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায় যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে লাল পিগমেন্টের আধিক্য কিংবা প্রাণীর দেহের পালক ও আঁশের মেলানিন নামক রঞ্জক। তারপরও অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। সে প্রশ্নের উত্তর সে রহস্যের সমাধানের জন্য আমাদেরকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

ফিচার ইমেজ- mnn.com