প্রতিবছরই নিত্যনতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করে চলেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন অসংখ্য প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে আমাদের জীবনে। তবে এর সবগুলোর প্রভাব এক নয়। কোনোটি হারিয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই, মুখ থুবড়ে পড়বে অধিকাংশ প্রযুক্তির মতো, তবে কোনো কোনোটি টিকে থেকে রাজত্ব করবে আগামী যুগ পর্যন্ত। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান ম্যাগাজিনের সাথে এরকমই কিছু শীর্ষ প্রযুক্তির তালিকা করেছে। এসব প্রযুক্তির কি সমাজ এবং অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা আছে? এগুলো কি আমাদের চিরাচরিত কার্যপ্রণালীতে কোনো পরিবর্তন আনতে সমর্থ? শুরুর দিকে থাকা অবস্থাতেই কি এগুলো বিভিন্ন গবেষণাগার, কোম্পানি আর বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে? আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কি এগুলো সমাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন রাখতে পারবে? এগুলোর উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে ২০১৯ সালের উদীয়মান সেরা ১০ প্রযুক্তির তালিকা।

বায়োপ্লাস্টিক

আমাদের সভ্যতার অনেকটাই এখন প্লাস্টিকের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মাত্র ১৫%-এরও কম প্লাস্টিক রিসাইকেল করা হয়৷ বছরের পর বছর এটি মাটিতে অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায় যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক এর সমাধান হতে পারে। আদর্শ প্লাস্টিক তৈরি হয় পেট্রোকেমিক্যাল থেকে। উন্নতমানের দ্রাবক এবং এনজাইমের মাধ্যমে কাঠের বর্জ্যকে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকে রূপান্তর করা সম্ভব। বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকে থাকে পলিমার অর্থাৎ অণুর লম্বা চেইন। ভুট্টা, ইক্ষু কিংবা তেল-চর্বি থেকেও প্লাস্টিক তৈরি করা সম্ভব; যদিও তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

যা-ই হোক, বর্তমানে সেলুলোজ বা লিগনিন (উদ্ভিদের শুষ্ক পদার্থ) থেকে প্লাস্টিক তৈরি করতে গিয়ে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। এতে সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সেলুলোজ আর লিগনিন এমন অনেক উদ্ভিদ থেকেও পাওয়া যায় যেগুলো মানুষের খাবারের যোগান দেয় না। যেমন: প্রান্তিক এলাকার বড়সড় নলখাগড়া যেগুলো খাদ্যশস্য তৈরির অনুপযোগী বা বর্জ্য পদার্থ আর শস্যের উপজাত। তাই বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক এসব থেকেই তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে এগুলোকে ভাঙতে হবে। ইতোমধ্যেই অনুসন্ধিৎসু মানুষ এর উপায় পেয়ে গেছে।

লিগনিন বেশিরভাগ দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না। কিছু পরিবেশবান্ধব তরলপদার্থ কাঠ এবং কাষ্ঠল উদ্ভিদ থেকে লিগনিনকে আলাদা করতে পারে। আর জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড এনজাইম লিগনিনকে ভাঙতে পারে। লিগনিনকে প্লাস্টিকে পরিণত করতে পানির প্রয়োজন হয়। দামের ব্যাপারটিও একটি চ্যালেঞ্জ হলেও পরিবেশের কথা চিন্তা করে প্লাস্টিকের ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো উচিত। পরিবেশ দূষণ রোধে বায়োপ্লাস্টিক নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সোশ্যাল রোবট

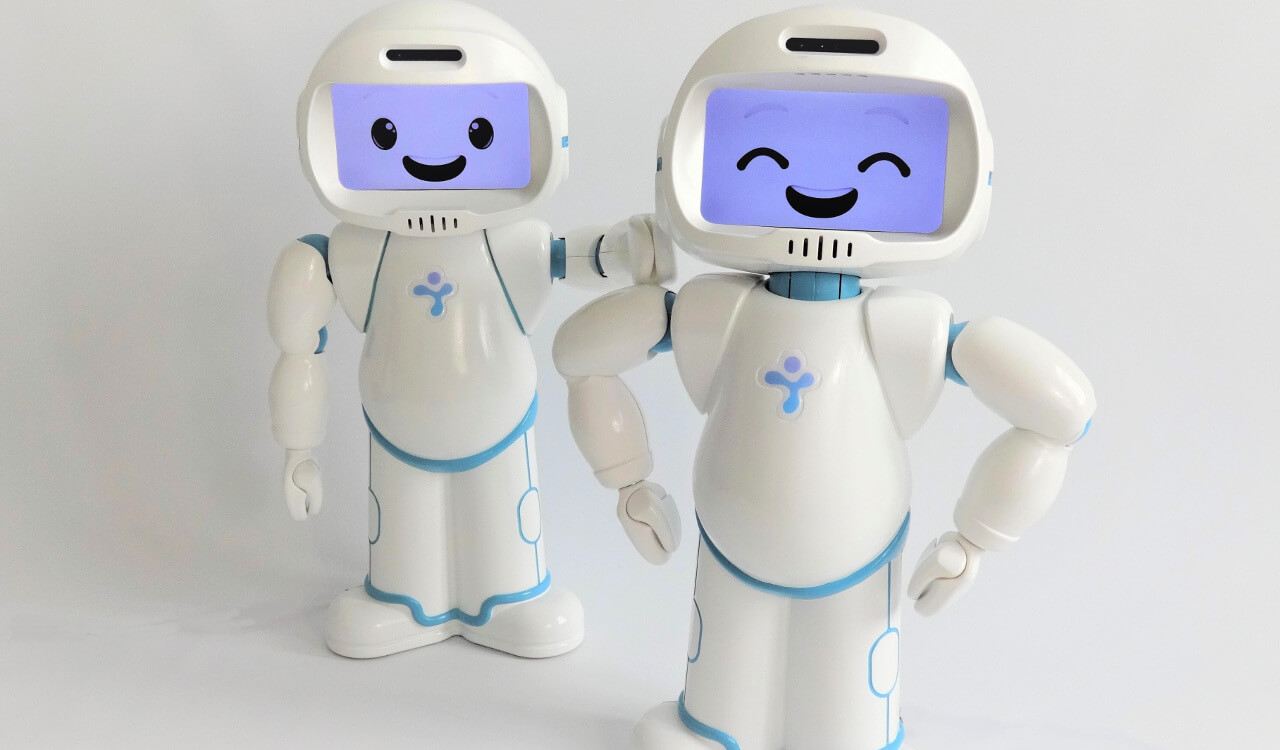

শিল্পক্ষেত্রে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোবট কাজ করছে দক্ষভাবে। অস্ত্রোপচারে কিংবা ফার্মাসিতেও ঔষধ প্রেসক্রাইব করতে সাহায্য করে তারা। তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সোশ্যাল রোবট আরো জটিল এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। রোবটেরা বর্তমানে অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ। অনেক জরুরি কাজও তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। রোবটেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ক্যামেরা ও সেন্সরের সাহায্যে মানুষের মতোই ভাবতে পারে।

এতে আরো বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম যোগ করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে এসব রোবটেরা মানুষের গলার স্বর, মুখাবয়ব আর অনুভূতি চিনে নিতে পারবে। ভার্বাল এবং ননভার্বাল সংকেতের প্রতি সাড়া দিতে পারবে। তারা প্রশংসা, ফিডব্যাক এবং সমালোচনার সাথে খাপ খাইয়ে নিজেদের পরিবর্তনও করতে পারবে। বয়স্ক মানুষের সেবা করায় এদের জুড়ি নেই; যেমন: The PARO Therapeutic Robot। এদেরকে তৈরি করা হয়েছে বিশেষভাবে অ্যালঝেইমার ডিজিজের রোগীদের জন্য। নাম শুনলে মাথা নেড়ে সাড়া দেয়; এমনকি ওকে যেন আদর করা হয় এর জন্য কাঁদেও। মাবু নামের বিশেষ রোবটটি বয়স্ক রোগীদের দেখভাল করে, তাদের ঔষধ নেওয়া এবং হাঁটার কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনকি তার পরিবারের সদস্যদেরকে ফোনও দিয়ে দেয়।

সোশ্যাল রোবট দৃষ্টি আকর্ষণ করার আরেকটি কারণ হলো ভোক্তারা তাদেরকে খেলনা হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে। খেলনায় আগেও বিভিন্ন সামাজিক আচরণ প্রয়োগ করতে দেখা গেছে; যেমন: হাসব্রোর বেবি অ্যালাইভ কিংবা সনির আইবো রোবটিক কুকুর। আইবোকে এখন আরো জটিল এবং উন্নত করে তোলা হচ্ছে আর তারা এখন অঙ্গভঙ্গিও বুঝতে পারে। নতুন আচরণও শিখছে আইবো।

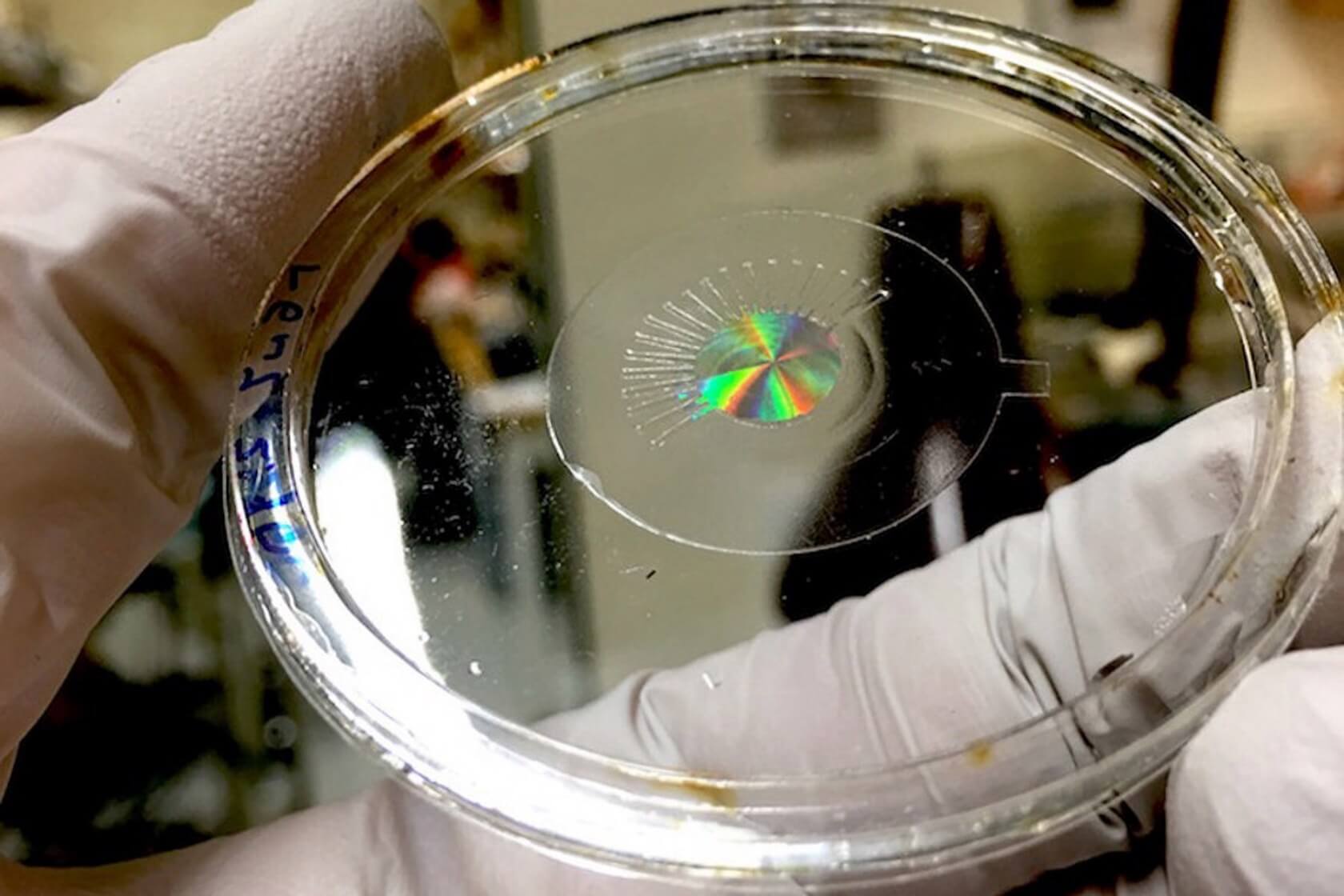

ক্ষুদ্রাকার লেন্স

ছোট এবং ফাঁপা মেটালেন্স হতে পারে বড় কাঁচের লেন্সের বিকল্প। কম্পিউটার, সেলফোন কিংবা অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিনের পর দিন আকারে ছোট হয়ে আসছে। তবে এদের অপটিক্যাল যন্ত্রপাতিগুলো ছোট করা যাচ্ছিলো না। আসলে ট্রেডিশনাল কাঁচ কাটা বা খোদাই করার পদ্ধতিতে ছোট লেন্স বানানো কঠিনই বটে। তবে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ক্ষুদ্রাকার একধরনের মেটালেন্স তৈরি করতে পেরেছেন। এটা ব্যবহার করা গেলে মাইক্রোস্কোপসহ গবেষণাগারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে অনেক ছোট করা সম্ভব হবে। শুধু তা-ই নয়; ভোক্তা পণ্য যেমন ক্যামেরা কিংবা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেটের আকারেও আসবে বিশাল পরিবর্তন। অপটিক্যাল ফাইবারের কার্যকারিতা বাড়িয়েও দিতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেটালেন্স মাইক্রন থেকেও সরু। এক মাইক্রন এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের সমান। মজার ব্যাপার হলো, মেটালেন্সগুলো এতই সরু যে একটির পর একটি সাজাতে থাকলেও এর আকারের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। এছাড়াও মেটালেন্স বর্ণবিক্ষেপ সমস্যারও সমাধান হিসেবে কাজ করবে। ছবি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রোধ করতে পারবে। মেটালেন্স চূড়ান্তভাবে খরচ অনেক কমিয়ে দেবে। কারণ সেমিকন্ডাক্টরের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থেকেই এগুলো তৈরি করা সম্ভব হবে।

তবে ন্যানোস্কেলের যন্ত্রপাতিগুলো সেন্টিমিটার স্কেলের চিপে বসানো ব্যয়বহুলই বটে। এছাড়াও ট্রেডিশনাল লেন্সের মতো এগুলো এত সূক্ষ্মভাবে রঙিন ছবি ধারণ করতে পারে না। হাই-কোয়ালিটির ফটোগ্রাফ তোলার জন্য এগুলো এখনো উপযুক্ত নয়। যা-ই হোক, আগামী কয়েক বছরে হয়তো মেটালেন্স আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন রোগ নির্ধারণ করতে, যেমন- এন্ডোস্কোপির যন্ত্রপাতিতে এটি আরো বেশি ব্যবহৃত হতে পারে। ইতোমধ্যেই এটি স্যামসাং এবং গুগলের মতো কোম্পানি আর বিভিন্ন গবেষণাগারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

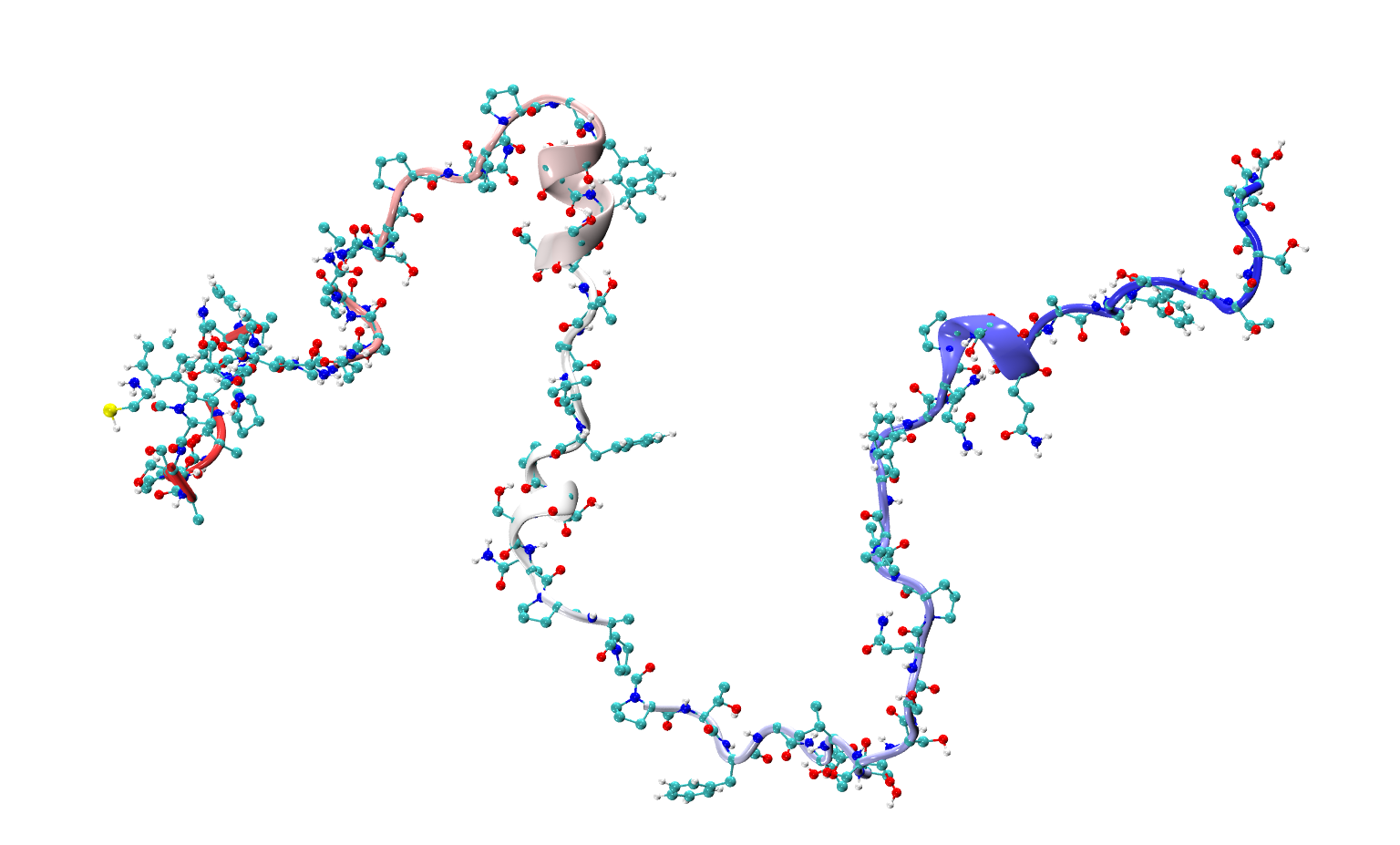

বিশেষ প্রোটিন

কোষে সাধারণত দৃঢ় কাঠামোর প্রোটিন বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ শ্রেণীর প্রোটিন শনাক্ত করেছিলেন। তবে এই ইন্ট্রিনজিক্যালি ডিসঅর্ডারড প্রোটিনগুলো ভিন্ন প্রকৃতির। এরা নিজেদের আকৃতি খুব দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে। IDP এর এরকম কাঠামোর জন্য কোষের প্রয়োজনে অনেক ধরনের অণুকে একত্র করতে পারে। স্বভাবতই, এরা যখন ঠিকমতো কাজ করে না, তখনই দেহে রোগ বাসা বাঁধে। গবেষকরা এখনো অকার্যকর IDP গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বা সরিয়ে ফেলার কোনো উপায় খুঁজে পাননি। আসলে বেশিরভাগ ঔষধই একটা স্থিতিশীল কাঠামোকে টার্গেট করে। কিন্তু এরা তো সুস্থিত থাকে না। ক্যান্সারেও এদের ভূমিকা রয়েছে। এরকমই কিছু বিকৃত প্রোটিন হলো c-Myc, p53 আর K-RAS।

বিজ্ঞানীরা IDP এর কার্যপ্রণালী ভালোমতো বোঝার জন্য বিভিন্ন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই সাথে ফ্রান্স এবং জাপানের গবেষকরা দেখিয়েছেন যে পরিবর্তনশীল IDP-কে টার্গেট করা সম্ভব। এরকমই একটি ঔষধ ট্রাইফ্লুওপ্যারাজিন যেটি দুশ্চিন্তা, সিজোফ্রেনিয়াসহ বিভিন্ন মানসিক রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়৷ আরো অনেক মলিকিউল IDP এর উপর কাজ করে বলে জানা গেছে। যেমন: অ্যালঝেইমার ডিজিজের অন্যতম কারণ বিটা-অ্যামালয়েডের উপর। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। এর মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে একটা IDP-কে বিশেষ একটি আকার ধারণের সময় টার্গেট করা সম্ভব হবে। এতে ক্যান্সার, অ্যালঝেইমারসহ বিভিন্ন রোগের নিরাময় সম্ভব। হয়তো আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই তা হতে পারে।

Image Source: Heidelberg Institute for Theoretical Studies

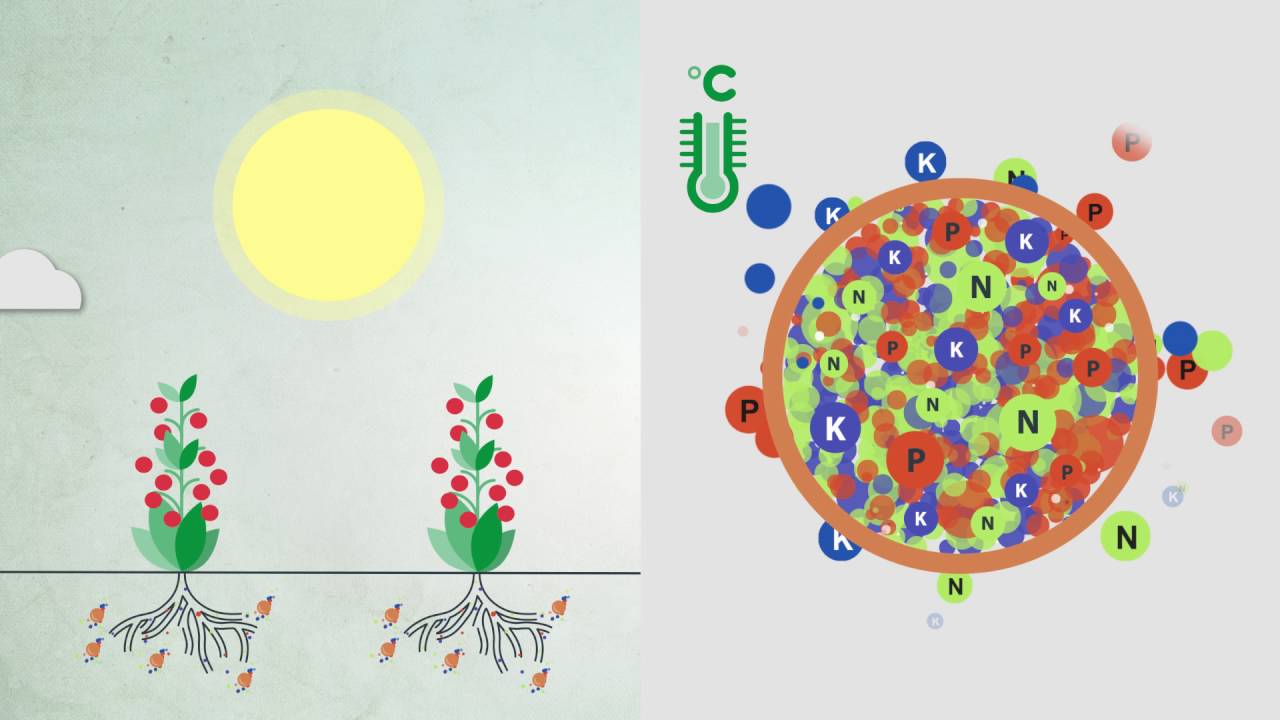

উন্নতমানের সার

এটি পরিবেশ দূষণ কমাতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের খাবারের যোগান দিতে অনেকটা বাধ্য হয়েই কৃষি জমিতে কৃষককে সার দিতে হয়। তবে পরিবেশের ক্ষতি হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে। তবে সার তৈরির পরিবেশবান্ধব উপকরণ এখন হাতের সামনেই আছে। কৃষকেরা জমিতে পটাশ বা নাইট্রোজেন জাতীয় সার জমিতে দিয়ে থাকেন। দুটি প্রক্রিয়াতেই পানি অপরিহার্য। কিন্তু এসব পুষ্টি উপাদানগুলোর নাইট্রোজেন খুব কমই উদ্ভিদের কাছে পৌঁছায়। বরং বিরাট একটা অংশ বায়ুমন্ডলে গিয়ে গ্রিনহাউজ গ্যাসের সাথে মিশে। আবার ফসফরাস গিয়ে জলাশয়ে মিশে। ফলে শৈবাল এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তবে এসব সার যদি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তুলনামূলকভাবে কম সার মাটিতে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্প্রতি সারগুলোতে নিয়ন্ত্রিত অবমুক্তিকরণের মাধ্যমে (Controlled release) বিভিন্ন ধরনের জটিল সব পুষ্টি উপাদান যোগ করে আরো উন্নত করা হচ্ছে। সারগুলোকে মাটির জন্য উপযোগী করা তোলা হচ্ছে। এরও কিছু নেতিবাচক প্রভাব আছে। এসব সারে এখনো পটাশ, অ্যামোনিয়া কিংবা ইউরিয়া রয়েই যাচ্ছে। আর এগুলো গ্রিনহাউজ গ্যাস তৈরিতে ভূমিকা রাখে যা সবশেষে জলবায়ু পরিবর্তনকে আরো উস্কে দেয়। সার তৈরিতে যদি পরিবেশবান্ধব উপায়ে নাইট্রোজেন তৈরি করা হয়, তবে তা নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। এই নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সার মাটিতে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিজমি আরো উন্নত হয়। এই বিশেষ প্রযুক্তিতে ডেটা অ্যানালাইসিস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর অনেক ধরনের সেন্সর সিস্টেমের প্রয়োজন হয়। এগুলো স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য। তবু পরিবেশ দূষণ কমাতে আর জমির ফলন বাড়াতে এগুলো বেশ কার্যকর হবে।

কোলাবোরেটিভ টেলিপ্রেজেন্স

এই প্রযুক্তির ফলে ভার্চুয়াল জমায়েতে অংশগ্রহণকারীদের মনে হবে তারা একসাথেই আছেন। ধরা যাক, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একদল লোক এত সহজে যোগাযোগ করছে যেন তারা একসাথে এক জায়গাতেই আছেন। তারা একে অন্যকে স্পর্শ করতে পারছেন। একে কোলাবোরেটিভ টেলিপ্রেজেন্স বলা যায়। এটি ভালোমতো প্রযুক্ত হলে জীবনপদ্ধতি একেবারেই হয়তো পাল্টে যাবে। স্থানিক দূরত্ব অদরকারি বা অপ্রাসঙ্গিক বলেও মনে হতে পারে। যেমন: স্কাইপ বা ফেসটাইমের মাধ্যমে ভিডিও কল করা যায় আবার অনলাইনে অনেক প্লেয়ার একসাথে গেইম খেলতে পারেন। ইতোমধ্যেই এসব মিথস্ক্রিয়ার ধরনকে পাল্টে দিয়েছে।

কোলাবোরেটিভ টেলিপ্রেজেন্স এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবাদাতারা বিশ্বের আরেক প্রান্তে থাকা রোগীর সাথে এমনভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন যেন মনে হবে তারা একই কক্ষে অবস্থান করছেন। একই জায়গায় না থাকা সত্ত্বেও পরিবার ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকার আনন্দ পাওয়া যাবে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আর অগমেন্টেড রিয়্যালিটির প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই একে সাধ্যের মধ্যে এনে দিয়েছে। এগুলো খুব দ্রুত জনপ্রিয় আর সাশ্রয়ী হয়ে গেছে। টেলিকম কোম্পানিগুলো ৫জি নেটওয়ার্ক দিয়েছে যার ফলে এগুলোতে ল্যাগটাইমও নেই। উদ্ভাবকেরা দূর-দূরান্তে মানুষের যোগাযোগকে আরো সুন্দর করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, নতুন টাচ সেন্সর যোগ করা আছে। যদিও এটি এখন শুধু উদীয়মান একটি প্রযুক্তি, তবে আশা করা যায় যে খুব দ্রুতই এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই। কারণ মাইক্রোসফটসহ অন্যান্য কোম্পানি এখনই এতে বিনিয়োগ করা শুরু করেছে। এর ফলে মানুষের ভার্চুয়াল যোগাযোগ হবে আরো বাস্তবধর্মী।

উন্নতমানের ফুডট্র্যাকিং আর প্যাকেজিং

WHO এর মতে, প্রতিবছর প্রায় ৬০ কোটি লোক ফুড পয়জনিংয়ের শিকার হয় আর ৪ লাখের মতো লোক মারা যায়। কোনো একটা মহামারী দেখা দিলে, এর উৎস খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগে যায়। এসময় আরো লোক অসুস্থ হতে পারে। দূষিত খাবারের সাথে বিপুল পরিমাণ ভালো খাবারও নষ্ট করা হয়। খাবার অনেক জটিল পথ অতিক্রম করে ফার্ম থেকে টেবিলে পৌঁছায়। তাই ফুড পয়জনিংয়ের কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। একসাথে দুটি প্রযুক্তির ব্যবহার এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ফুড পয়জনিংয়ের কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। আর এনহান্সড ফুড প্যাকেজিং খাবারের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করবে।

ফুড পয়জনিংয়কে প্রথমাবস্থায়ই ঠেকাতে খাবারের প্যালেটে ছোট সেন্সর জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো খাবারের গুণগত মান যাচাই করবে। যেমন: খাবারে এমন কোনো সেন্সর ট্যাগ জুড়ে দেওয়া যেগুলো রং পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্দেশ করবে যে খাবারটি আদৌ আদর্শ তাপমাত্রায় ছিল কি না। খাবারের প্যাকেটটি আগে খোলা হয়েছে কি-না তা-ও বোঝা যাবে। রোগ প্রতিরোধের সাথে এগুলো খাদ্যে অপচয় অনেক কমিয়ে আনতে পারবে। সেন্সরের দাম এর জন্য একটি বাধা। তবে খাদ্যে অপচয় রোধ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটা তো তেমন কঠিন কিছু না। দুই প্রযুক্তির এমন সম্মিলনে খাদ্য নিরাপত্তাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে।

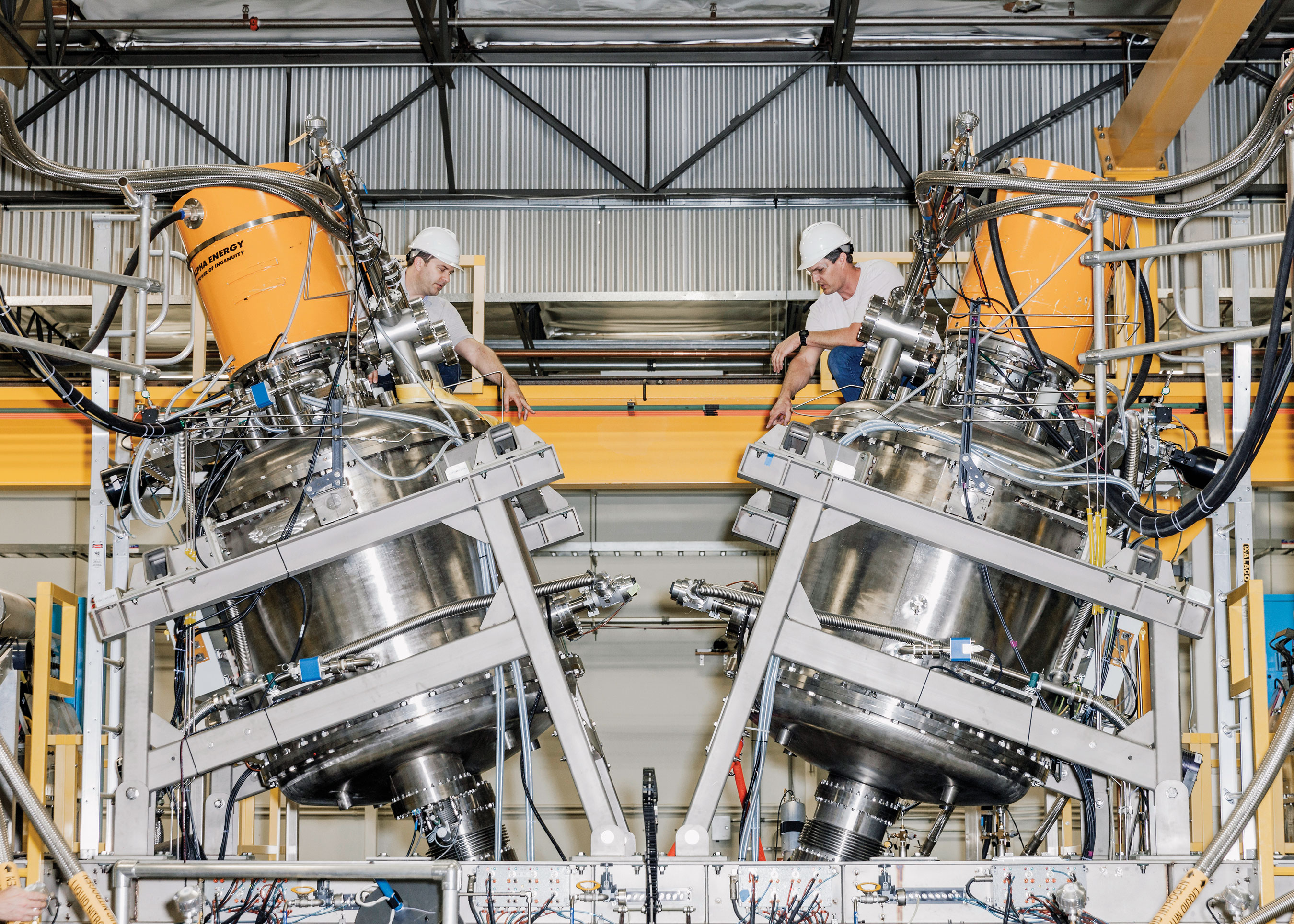

নিরাপদ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর

নতুন জ্বালানি আর উন্নতমানের রিঅ্যাক্টর আবার নিউক্লিয়ার শক্তির পুনরুত্থান ঘটাতে পারে। বায়ুমন্ডলে কার্বন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে। শক্তি উৎপাদনে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বেশ ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এরা কার্বন নিঃসরণ করে না। তবে কিছু বড়সড় দূর্ঘটনার জন্য এদেরকে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। এখন এই বিপদকে অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েক দশক যাবৎ জ্বালানি তৈরি করতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছিল। জিরকোনিয়ামের তৈরি সিলিন্ডার আকৃতির রডের মধ্যে ইউরেনিয়াম ডাই অক্সাইড ভরে রাখা হতো। তবে সমস্যা হলো, জিরকোনিয়াম যখন অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, তখন এটি পানির সংস্পর্শে এসে হাইড্রোজেন তৈরি করে। আর এটি থেকে বিস্ফোরণ হতে পারে। এরই হাত ধরে পৃথিবীতে দুটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এর একটি ১৯৭৯ সালের আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডে হয়; আরেকটি বিস্ফোরণ হয় জাপানের ফুকুশিমা দাঈচিতে ২০১১ সালে। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের চেরনোবিল দুর্ঘটনা ত্রুটিপূর্ণ রিঅ্যাকটর ডিজাইন আর অপারেশনের জন্য হয়েছিল।

প্রস্তুতকারকেরা এখন এমন জ্বালানি বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন যেগুলো তুলনামূলকভাবে কম উত্তপ্ত হবে। আর খুব কম হাইড্রোজেন তৈরি করবে কিংবা করবেই না। অর্থাৎ বিস্ফোরণের অন্যতম কারণকে প্রতিরোধ করা যাবে। এতে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টগুলো আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ফলস্বরূপ এটি আরো সাশ্রয়ী হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি আর অন্যান্য কয়েকটি দেশ নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার বন্ধ রেখেছে। তবে রাশিয়া বা চীন এখনো নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে কাজ করে যাচ্ছে। তাই এসব দেশের প্রস্তুতকারকদের কাছে এই নতুন জ্বালানি আকর্ষণীয়। কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এতে প্ল্যান্টগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ও (বিদ্যুৎ সংযোগ হারিয়ে গেলেও) কাজ করবে। চতুর্থ প্রজন্মের কিছু মডেলও ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোতে পানির পরিবর্তে তরল সোডিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাবের জন্য নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার এখনো বন্ধ। তবে এ ব্যাপারে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হচ্ছে। ছোট রিঅ্যাক্টর আর উন্নতমানের জ্বালানি আর বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা- এই তিনের সম্মিলনে নিউক্লিয়ার শক্তি লাভবানই বটে।

ডিএনএ ডেটা স্টোরেজ

জীবন তথ্যের ধারক ডিএনএকে এখন বিশাল তথ্যভান্ডার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সফটওয়্যার কোম্পানি ডোমোর মতে, ২০১৮ সালের প্রতি মিনিটে গুগল ৩.৩৮ মিলিয়ন সার্চ পরিচালনা করেছে, ৪.৩৩ মিলিয়ন বার ইউটিউব ভিডিও দেখা হয়েছে। এ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে একজন লোক ১.৭ মেগাবাইট ডেটা তৈরি করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এতে করে শুধু এক বছরেই ৪১৮ বিলিয়ন টেরাবাইট বা ৪১৮ জেটাবাইট ডেটা তৈরি হবে। বর্তমানে অপটিক্যাল বা চৌম্বকীয় ডেটা স্টোরেজ সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব বাইনারি স্টোরেজ সিস্টেম সাধারণত একশো বছরের বেশি এসব তথ্য জমা রাখতে পারবে না। এছাড়াও ডেটা সেন্টার চালানোর জন্যও প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, যত সময় গড়াবে, এই সমস্যা ততই প্রকট হবে।

এই হার্ডড্রাইভের বিকল্প হতে পারে ডিএনএ ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার। এতে থাকে নিউক্লিওটাইডের (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন আর থাইমিন) লম্বা চেইন। এতে একদম নতুন একটি তথ্যপ্রযুক্তির যাত্রা শুরু হবে। ডিএনএ-র ডেটা অবিশ্বাস্যভাবে সুস্থিত। আর এতে তথ্য ধারণ করতে বেশি শক্তিরও প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ডিএনএ-তে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য জমা রাখা সম্ভব। শুধু ব্যাক্টেরিয়া Escherichia coli– এর এক কিউব ডিএনএ দিয়েই বর্তমান বিশ্বের এক বছরের তথ্য ধারণের চাহিদা পূরণ করা যাবে।

ডিএনএকে ডেটা স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করাটা এখন স্রেফ তাত্ত্বিক নয়। এর প্রয়োগ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। দেখা গেছে যে, ই. কোলাই প্রায় ৯০ শতাংশ নির্ভুলভাবে কাজ করেছে। তবে ডিএনএ স্টোরেজ সিস্টেম ব্যবহার করতে গেলে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এর মধ্যে ব্যয় আর গতি অন্যতম। তাই ইলেকট্রনিক স্টোরেজের সাথে প্রতিযোগিতায় অনেকটা বেগ পেতে হবে। হয়তো ডিএনএ স্টোরেজ সিস্টেম সর্বত্র ব্যবহৃত হবে না। তবে দীর্ঘমেয়াদী তথ্য ধারণের জন্য এটি বেশ উপযোগীই হবে বলা চলে।

ইউটিলিটি-স্কেল এনার্জি স্টোরেজ

বিদ্যুৎশক্তি তৈরির পদ্ধতি বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তা হচ্ছে প্রধানত কার্বন-মুক্ত বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য। আবার বায়ু আর সৌরবিদ্যুতের দাম অনেক কমে যাওয়াতেও পাওয়ার স্টেশনগুলোর কার্যপ্রকরণে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। গত কয়েক দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ তৈরির চাহিদা দ্বিগুণ হয়েছে। এর মূল কারণই হলো বায়ু এবং সৌরবিদ্যুতের আধিপত্য। কিন্তু সূর্যের আলো যখন অনুপস্থিত কিংবা বাতাসের প্রভাব যখন নেই, সে সময়ের জন্যও বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিশেষভাবে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এতে ভূমিকা রাখতে পারে।

লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির চাহিদা ও গুরুত্ব দিনের পর দিন বাড়ছে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আগামী পাঁচ থেকে দশ বছর একটি প্রভাব বিস্তার করবে। এভাবে চলতে থাকলে এটি চার থেকে আট ঘণ্টার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। সৌরশক্তির অনুপস্থিতিতে বিশেষ করে সন্ধ্যায় এটি যথেষ্ট। উল্লেখ্য, এখন এটি দুই থেকে চার ঘণ্টার জন্য শক্তি ধারণ করতে পারে। এতে এখনো অনেক অনিশ্চয়তা রয়েই গেছে। এর পেছনে ব্যয় কেমন হবে তা-ও এখনো নিশ্চিত না। তবে কার্বন-মুক্ত বিদ্যুৎশক্তি তৈরির চাপ আসছে। তাই আশা করা যায় একে উন্নত এবং সাশ্রয়ী করার জন্য আরো চেষ্টা চালানো হবে।