চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন উৎকর্ষের শিখরে অবস্থান করছে। কিন্তু তাকে এই অবস্থায় নিয়ে আসতে অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে মানুষের। ক্যান্সার, হেপাটাইটিস, প্লেগ, ইবোলা- একেক যুগের একেক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় ছিল এইচআইভি ভাইরাস। একে শনাক্ত করতে আর এর প্রকৃতি বুঝতেই বিজ্ঞানীদের লেগেছিল কয়েক দশক। তবুও বিজ্ঞানীরা হাল ছাড়েননি, ফলশ্রুতিতে আমরা এখন এইচআইভিকে বেশ ভালোভাবেই চিনি। এই হাল না ছাড়ার গল্পই আজ আমাদের প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

এইচআইভি এবং এর কার্যপ্রণালী

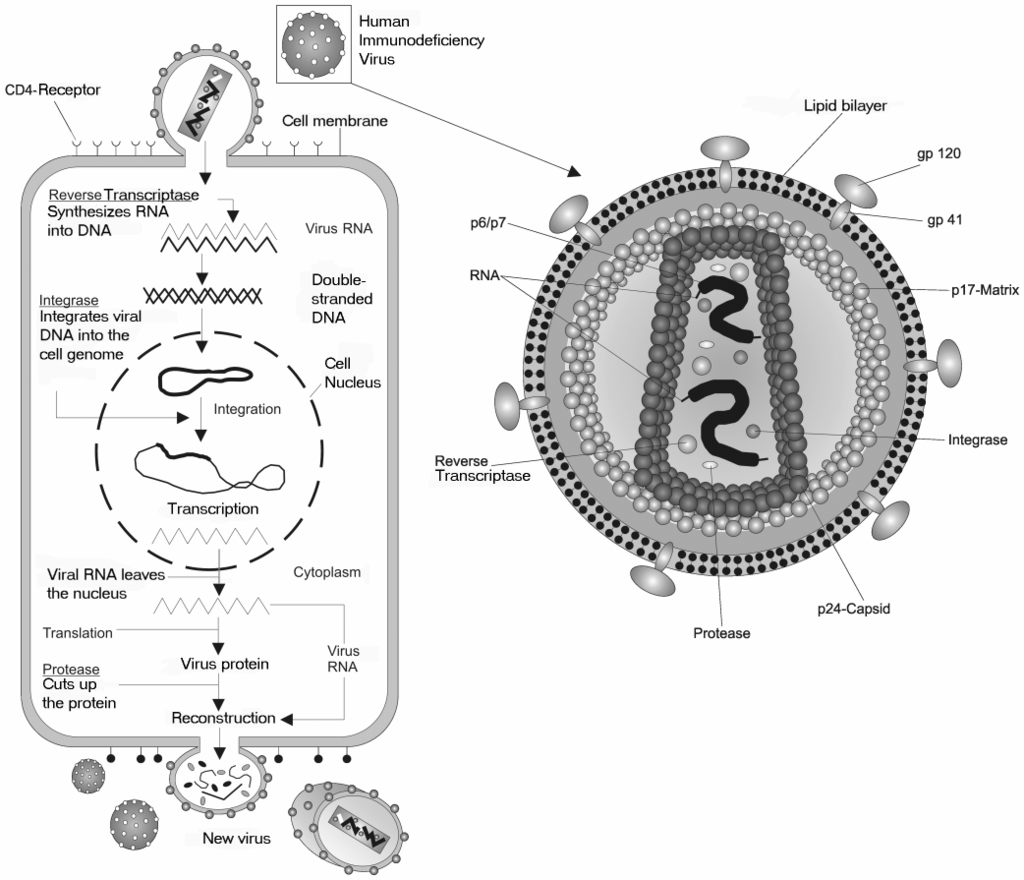

এইচআইভি বা হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস হচ্ছে একটা রেট্রোভাইরাস যেটা কি না আমাদের রোগপ্রতিরোধী কোষগুলোয় আক্রমণ করে। প্রশ্ন আসবে, রেট্রোভাইরাস কী? রেট্রোভাইরাস হচ্ছে এমন সব ভাইরাস যাদের জিনগত উপাদান হিসেবে ডিএনএ’র জায়গায় থাকে এর তুলনায় কিছুটা অস্থিতিশীল নিউক্লিক এসিড আরএনএ। আর এইচআইভি ভাইরাস যখন কোনো কোষে গিয়ে আক্রমণ করে তখন তার এই আরএনএ-কে সে হোস্ট কোষের সাহায্য নিয়ে ডিএনএ বানিয়ে ফেলে এবং সেই ডিএনএ ঢুকিয়ে দেয় হোস্ট কোষেই। ফলে হোস্ট কোষ তার জিনগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এই হোস্ট কোষগুলো মূলত হয় CD4 T কোষ, একপ্রকার শ্বেত রক্তকণিকা। এই কোষগুলো দেহের যেকোনো সমস্যায় রোগ প্রতিরোধী ভূমিকা পালন করে। তাই তাদের অভাব হলে দেহের ইমিউনিটির বারোটা বাজাই স্বাভাবিক। এইচআইভি ভাইরাস ঠিক সেই কাজটিই করে।

আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে, এই এইচআইভি ছড়ায় দৈহিক ফ্লুইডগুলোর মাধ্যমে। তবে মজার ব্যাপার হলো আমাদের থুথু অর্থাৎ স্যালাইভা কিন্তু এর মধ্যে পড়ে না। এর একটি যুক্তিযুক্ত কারণও আছে। স্যালাইভা যেহেতু দেহের খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা পালন করে, এজন্য এতে বেশ কিছু এন্টিবডি আর এন্ট্রিমাইক্রোবিয়াল প্রোটিন আছে। এই প্রোটিন আর এন্টিবডিগুলো এইচআইভিকে অকেজো করে ফেলে। তাই থুথু দিয়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে না।

আর এইচআইভি দেহে সংক্রমণ করতে শুরু করলে কী হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। দেহের রোগ প্রতিরোধের দেয়ালকে ভাঙতে ভাঙতে একসময় অবধারিত মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসবে সে। মৃত্যুটা কিন্তু তখন আর এইচআইভির জন্য হবে না। যখন দেহ আর রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না, তখন ছোটখাট ইনফেকশনই দেহের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে সক্ষম। এই ছোটখাট ইনফেকশনই তাই এইডস রোগীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেভাবে আবিষ্কার হলো এইচআইভি

আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ দেখা যায়, হুটহাট ব্যাখ্যাতীতভাবে ক্যান্সার বা ইনফেকশনে পড়ে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে অহরহ। এবং এই মানুষগুলোর মধ্যে একটা ব্যাপার কমন- সবাই সমকামী।

এই প্যাটার্নটি সর্বপ্রথম খেয়াল করেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলসের একজন ইমিউনোলজিস্ট। ১৯৮০ সালের শেষের কিছুদিনের মাঝেই তার কাছে আসেন পাঁচজন রোগী; সবাই তরুণবয়সী ও সমকামী, এবং প্রত্যেকেরই কিছুটা অদ্ভুত ধরনের নিউমোনিয়া হয়েছে। তাদের ফুসফুসে ফাঙ্গাস বেড়ে উঠছে, সাধারণ নিউমোনিয়ায় যা কখনো দেখা যায় না। তাদের মুখের মধ্যেও দেখা যায় ইস্ট ইনফেকশন।

পরের বছরের জুনের মধ্যেই তাদের মধ্যে দুজন রোগী মারা যায়।

একমাস পর নিউ ইয়র্কের এক চর্ম বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসেন আরো ভয়ংকর রিপোর্ট। রিপোর্টে বলা হয়, ২৬ জন তরুণ সমকামী রোগীর “কাপোসিস সার্কোমা” নামক এক স্কিন ক্যান্সার হয়েছে। তাদের অনেকের মধ্যেই সেই ফাঙ্গাসযুক্ত নিউমোনিয়াও দেখা গেছে। ৮ জন ইতোমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তখন বিচলিত হয়ে পড়লেন। পুরো হৈচৈ অবস্থা, কেউই বুঝতে পারছেন না এত বড় একটি রোগের কারণ কী, তার প্রকৃতিটাই বা কী। এমনকি এটা কীভাবে ছড়াচ্ছে, তা-ও বুঝতে পারছিলেন না তারা। তবে সমকামীদের মধ্যে লক্ষণগুলোর প্রকটতা দেখে অনেকেই বলছিল, এটা হয়তো সমকামীদেরই রোগ। তারা ‘গে প্লেগ’ বা ’গে ক্যান্সার’ এর মতো নামও দিয়ে ফেলছিল রোগটার। কিন্তু দেখা গেল, রোগটা শুধু সমকামীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই।

হেমোফিলিয়ার আক্রান্তদের মধ্যেও দেখা গেল এ রোগ, দেখা গেল মাদকসেবী, নারী, নবজাতক কিংবা সমকামী নয় এমন পুরুষদের মাঝেও। উল্লেখ্য, হেমোফিলিয়ার রোগীদের রক্ত ঠিকঠাক জমাট বাঁধে না, বেঁচে থাকার জন্য তাদের কিছুদিন পরপর অন্য মানুষের রক্ত নিতে হয়।

বিশেষভাবে বলতে হয়, সে সময়ে আক্রান্ত হওয়া বিশজন হাইতির অভিবাসীর কথা। তাদের মধ্যে একজনও বলেননি যে, তারা সমকামী। এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেই ডাক্তাররা প্রথম ভাবতে শুরু করেন, এই সংক্রামক রোগটি বোধহয় রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়, যেমনটা ছড়ায় হেপাটাইটিস বি। তারপর দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে তারা বুঝতে পারেন, দৈহিক ফ্লুইডগুলোর মাধ্যমেই ছড়ায় রোগটা। তবে থুথু সেই ফ্লুইডগুলোর মধ্যে পড়ে কি না, সে তর্ক হয়েছে আরো অনেক পরে।

তবে রোগটা সংক্রামক না হয় হলো, কিন্তু সংক্রমণটা হচ্ছে কীসের?

ফরাসি মলিকিউলার বায়োলজিস্ট লুক মন্টেনিয়ে সন্দেহ করলেন, সংক্রামকটা বোধহয় ভাইরাস। তার এমনটা মনে করার কারণটাও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। সেসময়ে হেমোফিলিয়ার রোগীদের জন্য যে রক্ত দেয়া হত তাকে ব্যাক্টেরিয়া আর ফাঙ্গাস হতে পরিশুদ্ধ করে নেয়া হত, কিন্তু ভাইরাসকে ছাঁকা সম্ভব ছিল না। তিনি বললেন, যেহেতু হেমোফিলিয়ার রোগীদেরও এ রোগের উপসর্গগুলো দেখা যাচ্ছে, সেহেতু সংক্রামকটি একটি ভাইরাস। তারপর এইডস রোগীদের কোষগুলোকে পরীক্ষা করে একটি রেট্রোভাইরাসও পেলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট গ্যালোও প্রায় একই সময়েই এইডস রোগীদের কোষে রেট্রোভাইরাস আবিষ্কার করলেন।

এই দুই টিমের কাজই প্রকাশিত হলো ১৯৮৩ এর মে মাসে। এর কিছুদিন পরে আরেকটা টিমও রেট্রোভাইরাস খুঁজে পেল এইডস রোগীদের কোষে।

তখন সবগুলো আবিষ্কৃত রেট্রোভাইরাসেরই আলাদা আলাদা নাম দেয়া হয়েছিল। পরে বোঝা গেল, সবগুলো আসলে একই রেট্রোভাইরাস। ১৯৮৬ সালে ভাইরাসগুলো একটা আনুষ্ঠানিক নামও পেয়ে গেল- এইচআইভি, যা মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। তাই এর দ্বারা সংক্রমিত রোগের নাম হলো এইডস বা একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম, যার সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতির লক্ষণ।

কীভাব হলো এইচআইভির উৎপত্তি? ছড়ালোই বা কীভাবে?

এইডসকে চেনার পর বিজ্ঞানীরা খেয়াল করেন, একপ্রকার বানরের মধ্যে এইডসের মতোই একটা রোগ দেখা যায়। সেসব অসুস্থ বানরের রক্তের স্যাম্পল নিয়ে দেখা যায়, সেখানেও এইচআইভির মতন একটা ভাইরাস বিদ্যমান। পরবর্তীতে তার নাম দেয়া হয় এসআইভি (সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস)।

তখন গবেষকরা ভাবলেন, আমাদের এই প্রাইমেট আত্মীয়দের থেকেই হয়তো আমাদের মাঝে এসেছে এইচআইভি। তারপর অনেক গবেষণার পর তারা সিদ্ধান্তে আসলেন, শিম্পাঞ্জিদের এসআইভি আর আমাদের এইচআইভি অনেকটা একই এবং শিম্পাঞ্জিদের থেকেই রোগটা এসেছে আমাদের কাছে।

কিন্তু কীভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই ঝুঁকেছেন কাট-হান্টার হাইপোথেসিসের দিকে। হাইপোথেসিসটা হচ্ছে এরকম। আগেকার শিকারিদের মাঝে শিম্পাঞ্জি বা বানর খাওয়ারও একটা অভ্যাস ছিল, যদিও এখন হয়তো সেটা উৎকট শোনায়। তো তারা যখন শিম্পাঞ্জিদের মাংস কাটতো, তখন যদি তাদের কারো হাতে ক্ষত বা কাটা থেকে থাকে, তবে শিম্পাঞ্জির রক্ত সেখান দিয়ে ভালোভাবেই প্রবেশ করতে পারে। শিম্পাঞ্জি এসআইভি আক্রান্ত হলে, তার রক্ত থেকে তখন শিকারির রক্তে ঢুকে যায় এসআইভি। যেহেতু আমাদের আর শিম্পাঞ্জিদের কোষের গঠন অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই এসআইভি শিকারিকেও আক্রান্ত করে ফেলে। শিকারির দেহ থেকে এসআইভি ছড়াতে থাকে আরো মানুষের মাঝে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বিবর্তিত হয়ে সেই এসআইভি-ই আজকের এইচআইভিতে রূপ নেয়।

শিম্পাঞ্জিদের বংশগতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন, আমাদের এইচআইভি যাদের কাছ থেকে এসেছে, সেই শিম্পাঞ্জিরা থাকতো কঙ্গোর পাশের ক্যামেরুনের জঙ্গলে। আর ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে গৃহীত এইচআইভি সংক্রমিত সবচেয়ে পুরনো রক্তের স্যাম্পলকে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এইচআইভি মানুষে প্রথম সংক্রমিত হয় ১৯০৮ সালে। তখন আফ্রিকায় রোগটা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কারণ ডিসপোজেবল সিরিঞ্জের ব্যবহার তখনও শুরু হয়নি। শুধু অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে এক সিরিঞ্জ প্রয়োগ করা হতো অনেকের শরীরে। সেই সিরিঞ্জেই ছড়িয়ে পড়ত ভাইরাস।

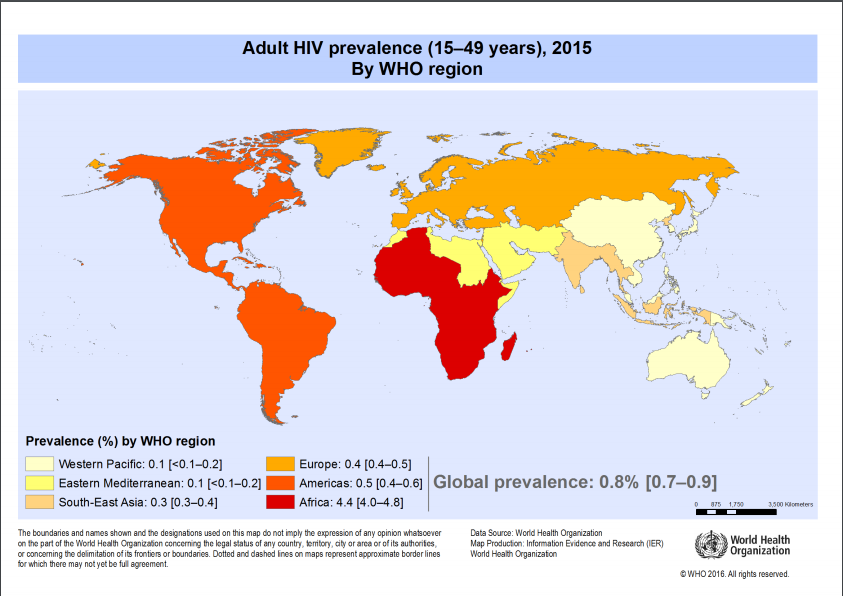

ভাইরাসটি ছড়াতে ছড়াতে মিউটেট করে বিভিন্ন সাবটাইপে রূপ নেয়, ধীরে ধীরে সাবটাইপগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারাবিশ্বে। সাবটাইপ সি আসে আমাদের এই উপমহাদেশে। সাবটাইপ বি অনেক দেশ ঘুরে গিয়ে পৌঁছায় হাইতিতে। আর হাইতি থেকেই ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রবেশ করে। এক দশকের মাথায় তা অনেকটা মহামারির রূপ নেয়। যখন যুক্তরাষ্ট্রে মহামারি রূপে এইডস ছড়িয়ে চিকিৎসকদের মাঝে সারা ফেলে দেয়, তখন কিন্তু আমাদের উপমহাদেশেও এইডসে আক্রান্ত মানুষ কম ছিল না। কিন্তু আমরা ভাইরাসটিকে আলাদা করে চিনতে পারিনি।

২০১৫ সালে বিশ্বে এইচআইভির প্রাদুর্ভাব; image source: World Health Organization

এইচআইভি আমাদের মানবসভ্যতায় এসে প্রবেশ করবার পর প্রায় সাত কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এ রোগে, সাড়ে তিন কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই ভয়ংকর মহামারিকেও মানুষ চিনেছে, বুঝেছে। এইচআইভির প্রতিরোধকে নিশ্চিত করে এখন বিজ্ঞানীরা এর প্রতিকারেরও উপায় বাতলাবার পথে। তাই এইচআইভির গল্প শুধুই ব্যাধি আর দুর্দশার গল্প নয়, বরং এর মাঝেই লুকিয়ে আছে অনমনীয় মানবসভ্যতার লড়াই, তার জয়গাঁথা।

ফিচার ইমেজ: yesofcorsa.com