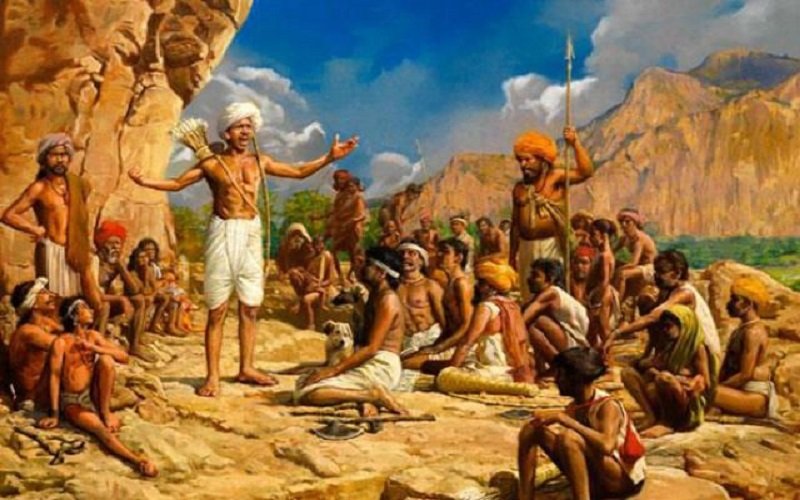

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন। ইংরেজ শাসন, জমিদার এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠে বীরভূমের মাটিতে। নেহায়েত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আধুনিক বন্দুক কামানের মুখোমুখি হয়েও কাঁপিয়ে দিল ব্রিটিশ মসনদ। সিধু, কানু, চান্দ ও ভৈরবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক বছরের মাথায় বিদ্রোহ স্তিমিত হলো বটে। কিন্তু গোটা ভারতের মোহনিদ্রা ভেঙে দিয়ে গেলো। জন্ম নিলো অধিকার সচেতনতা। তার দলিল ঠিক পরের বছর থেকেই এই মাটিতে একের পর এক বিদ্রোহ। বিপ্লব ছোঁয়াচে রোগের মতো কী না! ইতিহাসের পাতায় ঘটনাটি সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সান্তাল হুল নামে স্বীকৃত। আর এর মধ্যে দিয়ে আলোচনায় আসে একটা আদিবাসী জনগোষ্ঠী- সাঁওতাল।

এক সময়ে উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার আইল্যান্ড অব্দি বিস্তৃত ছিল অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। নাক চওড়া ও চেপ্টা, গায়ের রং কালো এবং মাথার চুল ঢেউ খেলানো। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর আগেই তারা ভারত থেকে অস্ট্রোলিয়া যায়। সেই অস্ট্রিক গোষ্ঠীরই উত্তরাধিকারী বর্তমানের সাঁওতাল। খুব সম্ভবত সাঁওত বা সামন্তভূমিতে বাস করার কারণে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয়ে পড়েছে।

একটি গল্প ও কয়েকটি উত্তর

যুগের ব্যবধানে ভারতের ভূমিতে এসেছে আর্য, গ্রীক, আরব এবং মোঙ্গলদের মতো অজস্র জাতি। সেই অর্থে সাঁওতালরাও বহিরাগত। এদের কেউ কেউ নিজেদেরকে মহাভারতে বর্ণিত বীর একলব্যের বংশধর মনে করে। তবে তাদের উৎস এবং আদি নিবাসভূমি সম্পর্কে বলতে বহুল প্রচলিত এক লোককথাকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

তখনো পৃথিবীর জন্ম হয়নি, ছিল শুধু পানি। একদিন চন্দ্রের কন্যা স্নান করতে এসে শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্টি করলেন দুটি পাখি- হাঁস এবং হাঁসিল। অনেকদিন ভেসে থাকার পর পাখি দুটি ঈশ্বর (ঠাকুরজিউ)-এর কাছে খাবার চাইলো। ফলে ঠাকুরজিউ পৃথিবী সৃষ্টির মনস্থ করলেন।

এজন্য যেহেতু মাটির দরকার এবং মাটি সমুদ্রের তলদেশে, তাই বোয়ালকে ডাকা হলো। প্রথমে বোয়াল এবং তারপর কাঁকড়া মাটি আনতে ব্যর্থ হলে এগিয়ে আসলো কেঁচো। কচ্ছপকে পানির উপর ভাসতে বলে কেঁচো নিজের লেজ রাখলো তার পিঠে। তারপর মাটি খেয়ে তা লেজ দিয়ে বের করে কচ্ছপের পিঠে রাখলে জন্ম নিলো পৃথিবী। নরম মাটি শুকানোর জন্য ঠাকুরজিউ পৃথিবীতে ঘাস, শাল ও মহুয়াসহ নানা প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করলেন।

কিছুদিন পর মেয়ে পাখিটা দুটি ডিম দিলো। নয়মাস দশদিন পর ডিম ফুটে বেরিয়ে এলো একজন পুরুষ ও একজন নারী। এরাই পৃথিবীর প্রথম নরনারী- পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। হিহিড়ি-পিহিড়ি নামক স্থানে তারা বসবাস করলে লাগলো। নাটকীয়ভাবে তাদের সঙ্গম থেকেই জন্ম নেয় সাতটি পুত্র ও আটটি কন্যা। ঠাকুরজিউ এবার পিলচু হাড়ামকে পুত্রদের নিয়ে সিংবীরে এবং পিলচু বুড়িকে কন্যাদের নিয়ে মানবিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। আদেশ পালিত হলো দ্রুতই।

অনেকদিন পর শিকার থেকে ভুলক্রমে সাত পুত্র এক বিলের ধারে চলে গেল। সেখানে শাক তুলছিল আট কন্যা। পরস্পরকে দেখে আকর্ষিত হলো। ধীরে ধীরে সেই আকর্ষণ গড়ালো বিয়ে পর্যন্ত। ছোট কন্যাকে বাদ রেখে বড় বড়কে এবং ছোট ছোটকে এইভাবে জুটি তৈরি হলো। সেই সাত পুত্র থেকে জন্ম নিলো সাতটি বংশ- হাঁসদা, মূর্মূ, কিস্কু, হেমব্রোম, মারাণ্ডি, সোরেন এবং টুডু। তখন থেকেই মূলত গোত্রপ্রথা এবং বিয়েপ্রথার শুরু।

তারপর তারা খোজা-কামান দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত হবার কারণে ঠাকুরজিউ তাদের উপর রুষ্ট হলেন। সাতদিন সাতরাত টানা অগ্নিবৃষ্টিতে তারা ধ্বংস হলো। হারাতা পর্বতে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গেলো পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুড়ি। গজব শেষে প্রথমে সাসাংবেদা এবং পরে চায়চাম্পাতে গিয়ে বসবাস শুরু করলো তারা। ঠাকুরজিউ আবার সন্তানাদি দান করলেন। (বাংলাদেশের সাঁওতাল: সমাজ ও সংস্কৃতি, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃষ্ঠা- ৪)

কাহিনীতে বেশ কিছু স্থানের নাম উদ্ধৃত হয়েছে। গবেষকেরা বিদ্যমান বিভিন্ন অঞ্চলের নামের সাথে তা মেলাতে চান। বিষয়টা কঠিন আর তাই মতবিরোধের কমতি নেই। মোটা দাগে, সাঁওতালরা অনেকটা বিক্ষিপ্তভাবেই বসবাস করছিল। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদের দামিনিকোতে বসবাস নির্দিষ্ট করে। স্থানটির পরবর্তী নাম হয় সাঁওতাল পরগণা।

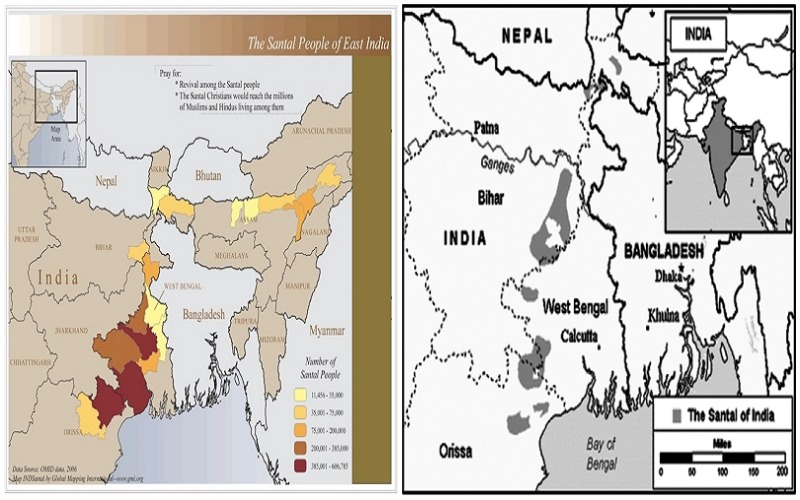

বিদ্রোহের পর

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরাজয়ের ফলে আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তারা। ছড়িয়ে পড়ে বাংলা, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যায়। দীর্ঘদিন সেভাবেই কেটেছে। ১৯৬১ সালে ভারতের আদম শুমারিতে দেখা যায় বিহারে ১৫,৪১,৩৪৫ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১২,০০,০১৯ জন, উড়িষ্যায় ৪,১১,১৮১ জন এবং ত্রিপুরায় ১,৫৬২ জন সাঁওতালের বসবাস। একই সালে আদম শুমারি হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। দেখা যায় সাঁওতালদের সংখ্যা দিনাজপুরে ৪১,২৪২ জন, রংপুরে ৪,২৯২ জন, রাজশাহীতে ১৯,৩৭৬ জন, বগুড়ায় ১,৮৬১ জন এবং পাবনায় ১৭০ জন। ২০০১ সালের এক হিসাবে মতে, বাংলাদেশে সাঁওতালদের মোট সংখ্যা ১,৫৭,৬৯৮ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা ২ লাখ অতিক্রম করেছে বলে ধারণা করা হয়।

সমাজ ও বিচারিক কাঠামো

যুগ যুগ ধরে হিন্দু এবং মুসলিমদের সাথে বসবাস করার পরেও সাঁওতালরা তাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। বস্তুত রাষ্ট্রীয় বিধানাবলির চেয়ে সামাজিক প্রথার প্রতি তাদের আনুগত্য অধিক। তার অন্যতম প্রমাণ বিচারব্যবস্থা। সাঁওতাল গ্রামের বিশেষ পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েত। তারা হলেন- মাঝি হাড়াম বা গ্রামপ্রধান, পরাণিক, জগমাঝি, গোডেৎ এবং নায়েকে। আবার কয়েকটি গ্রামের প্রধানদের নিয়ে গঠিত হয় পরগণা পঞ্চায়েত। এর প্রধানকে বলা হয় পারগাণা। এর থেকেও বৃহত্তর ব্যবস্থা দেশ পঞ্চায়েত। সাঁওতাল সমাজে দেশ বলতে নির্দিষ্ট এলাকাকে বোঝানো হয়। সাধারণত দেশপ্রধানের অধীনে পাঁচ-ছয় জন পারগণা ও মাঝি হাড়াম থাকতে পারে। এই তিন স্তরের বিচারব্যবস্থার বাইরে আছে ল’বীর বা সুপ্রিম কোর্ট। জটিল বিষয়াদি নিয়ে বছরে মাত্র একবার এই আদলত বসে।

মাঝি হাড়াম বলতে গ্রামপ্রধানকেই বোঝানো হয়। শুধু বিচারিকভাবে না, সার্বিকভাবে গ্রামের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। তার সহায়ক হিসেবে বাকি পদগুলো সৃষ্ট। পরাণিক পালন করে সহকারি গ্রামপ্রধানের দায়িত্ব। মাঝি হাড়াম অসুস্থ কিংবা অনুপস্থিত থাকলে তার দায়িত্ব বর্তায় পরাণিকের উপর। জগমাঝি পালন করে উৎসব তদারকির ভার। সেই সাথে উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীরা তার মাধ্যমেই নিজেদের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে। সে হিসেবে তিনি যুব প্রতিনিধি। গোডেৎ এর কার্যাবলী অনেকটা চৌকিদারের অনুরূপ। আর নায়েকে বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজা উপলক্ষে বলি দেওয়ার মতো বিষয়ের দায়িত্ব পালন করে।

স্থানীয় সমস্যাগুলো মীমাংসা করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতে। গ্রাম পঞ্চায়েতে অমীমাংসিত বিষয়গুলো পরগণা পঞ্চায়েতে উত্থাপিত হয়। দেশ পঞ্চায়েতে উঠে পরগণা পঞ্চায়েতে অমীমাংসিত সমস্যা। সবার শেষে স্থিত ল’বীরের মুঠোতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

গোত্রবিন্যাস

বাংলার আবহাওয়াই গোত্রব্যবস্থার অনুকূল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে বিভক্ত হিন্দু সমাজের দেখাদেখি এখানকার মুসলমান সমাজও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও দেশি মুসলিম হিসেবে। তবে তাদের কারোরই প্রভাব সাঁওতাল সমাজে পড়েনি। সাঁওতাল সমাজ মূলত ১২টি ভাগে বিভক্ত। তারা হলো- কিস্কু, হাঁসদা, মূর্মূ, হেমব্রম, মারণ্ডি, সোরেন, টুডু, বাস্কি, গুয়াসোরেন, বেসরা, পাউরিয়া এবং চোঁড়ে। পূর্বে বেশ কিছু উপগোত্রের কথা শোনা গেলেও বর্তমানে বাংলাদেশে এই বারোটি গোত্রের কথাই জানা যায়।

দৈনন্দিন জীবনাচার

সাঁওতালদের খাদ্যতালিকা বাঙালি হিন্দু কিংবা মুসলমানের খাদ্যতালিকার মতোই। ভাত, মাছ, মাংস নিরামিষ কিংবা বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক পিঠা তাদের খাবার হিসেবে বিদ্যমান। নেশা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে হাড়িয়া বা ভাত পচানো মদ প্রধান। এছাড়া আছে ভাঙ, তাড়ি, হুকা এবং গাঁজা। অনেক মেয়ে হাড়িয়া ও ধূমপানে অভ্যস্ত থাকলেও সব সাঁওতাল ধূমপান করে না। অতি উৎসাহী অনেকেই তাদের খাদ্যাভ্যাসে কাঠবিড়ালী, গুইসাপ এবং কাঁকড়ার নাম উল্লেখ করেন, যা সর্বৈব মিথ্যা এবং দুঃখজনক।

গরীব পুরুষদের প্রধান পরিধেয় নেংটি। পোশাকটি একসময় বাংলার অধিকাংশ মানুষই পরিধান করতো বলে এখনো পরিচিত। তবে স্বচ্ছলদের মধ্যে সাধারণ পোশাক হিসাবে ধুতি এবং পাগড়ি বেশ জনপ্রিয়। আধুনিক শিক্ষিতরা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের অনুরূপ প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি ও পাজামা প্রভৃতি পরিধান করে। মেয়েদের পোশাক মোটা শাড়ি বা ফতা কাপড়। তবে স্বচ্ছল পরিবারের মেয়েরা বাঙালি মেয়েদের মতোই শাড়ি, ব্লাউজ এবং পেটিকোট পরে।

সাঁওতাল রমণীরা সৌন্দর্য সচেতন। স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন না থাকলেও গলায় হাঁসুলি, মালা ও তাবিজের ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া কানে দুল, নাকে নথ ও মাকড়ী, সিঁথিতে সিঁথিপাটি, হাতে বালা, চুড়ি এবং বটফল, বাহুতে বাজু, কোমরে বিছা, হাতের আঙুলে অঙ্গুরী, পায়ের আঙুলে বটরী প্রভৃতি অলঙ্কার বেশ জনপ্রিয়। কখনো খোঁপায় ফুল গুঁজে, কখনো কাঁটা ও রঙিন ফিতা দিয়ে চুল বাঁধা হয়। দরিদ্র মেয়েরা বিশেষ প্রকার মাটি ব্যবহার করে শরীর মাজতে, যা নাড়কা হাসা নামে পরিচিত।

ক্ষুদ্রাকার ঘরগুলো বেশ পরিচ্ছন্ন। নিম্নাংশ রঙিন করা ছাড়াও দেয়ালে আঁকা হয় নানা রঙের ছবি। বাসায় আসবাবপত্রের আধিক্য নেই। কাঠ, বাঁশ ও পাট ব্যবহারের প্রাচুর্য দেখা যায়। তীর ধনুক ও টোটা প্রায় সব সাঁওতাল বাড়িতেই আছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

সাঁওতাল সমাজ উৎসবপ্রধান। সাধারণত দুই ধরনের উৎসব দেখা যায়- জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক উৎসব এবং পার্বণিক উৎসব। সব অনুষ্ঠান ঝাঁকঝমকপূর্ণ না হলেও বিয়ে ও পার্বণিক অনুষ্ঠানগুলো পালিত হয় ঘটা করে। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের মতো সাঁওতাল শিশু জন্মের পাঁচ কিংবা পনেরো দিনে অনুষ্ঠিত হয় অন্নপ্রাশন। এছাড়া নামকরণ, কানে ছিদ্র করা এবং সিকা দেওয়াকে কেন্দ্র করে পালিত হয় উৎসব। সিকার বদলে মেয়েরা ব্যবহার করে খোদা চিহ্ন।

সাঁওতাল সমাজে চার ধরনের বিয়ে প্রচলিত আছে। অভিভাবকের পছন্দ মাফিক বিয়ে হলে তাকে বলা হয় ডাঙ্গুয়া বাপ্লা বা আনুষ্ঠানিক বিয়ে। আগে থেকে বিদ্যমান প্রেম বিয়ে পর্যন্ত গড়ালে সেই বিয়েকে বলা হয় আঙ্গির বা প্রেমঘটিত বিয়ে। এছাড়া আর দুই প্রকারের বিয়ে হলো অ-র বা বলপূর্বক বিয়ে এবং ইতুত বা কৌশলে বিয়ে। অ-র বিয়েতে কোন তরুণ তার পছন্দের তরুণীকে সিঁদুর পরিয়ে দেয় জোর করে। পরবর্তীতে বৈঠক ডেকে তরুণীর মতামত নেওয়া হয়। তরুণী হ্যাঁ বললে কিছু করার থাকে না কিন্তু না বললে তরুণকে দণ্ডিত করা হয়। ইতুত বিয়েটাও প্রায় কাছাকাছি। শুধু এক্ষেত্রে তরুণ সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে সিঁদুর পাতা গ্রামপ্রধানের কাছে জমা দেয়। গ্রামপ্রধান যুবতীর মত জানতে চান। হ্যাঁ হলে বিয়ে হয়ে গেছে বলে ধরা হয়।

সাঁওতাল সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত আছে। তবে তা খুবই নগণ্য। সর্বনিম্ন ১২টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪৫টাকা। বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে তিনটা কাপড় প্রদান করে। কনের নানীকে দেয়া শাড়িকে বলা হয় বোঙ্গা শাড়ি। বাকি দুটি পায় কনের ফুফু এবং মা। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাকে সেই সমাজে বলা হয় ‘রাণ্ডি’। অন্যদিকে তালাক প্রাপ্তা মেয়েদের বলা হয় ছাডউই। অন্যদিকে মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য পালিত হয় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। সাঁওতালর মৃতকে কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’ কথাটা সাঁওতাল সমাজের জন্য আরো বেশি করে সত্য। বাংলা ফাল্গুন মাসে উদযাপিত হয় নববর্ষ। চৈত্রমাসে বোঙ্গাবুঙ্গি, বৈশাখে হোম, জ্যৈষ্ঠ মাসে এরোয়া, আষাঢ়ে হাড়িয়া, ভাদ্র মাসে ছাতা, আশ্বিনে দিবি, কার্তিকে নওয়াই এবং পৌষ মাসে সোহরাই উৎসব পালিত হয়। ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান সবকিছুকে ঘিরে থাকে নৃত্যু আর গান।

ধর্ম-কর্ম

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে, বর্ণ নেই; ধর্ম আছে, ধর্মগ্রন্থ নেই। ধর্মের আদি দেবতা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সিং বোঙ্গা হলো সূর্যদেবতা। সূর্যের এমন প্রকাশ অনেক ধর্মেই দেখা যায়। চান্দো শব্দের অর্থও সূর্য। অন্যদিকে মারাংবুরু আদিতে একটি পাহাড়ের নাম ছিল। ধীরে ধীরে তা পরিণত হয় মহাজাগ্রত দেবতায়। বস্তুতপক্ষে সিং বোঙ্গা, চান্দো এবং মারাংবুরুর সাথে ঈশ্বরের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। শ্রেষ্ঠদেবতা অর্থে ঠাকুরজিউ ব্যবহৃত হয়। খুব সম্ভবত তা পরবর্তীকালে সংযোজিত। অনুরূপ কথা ধর্মদেবতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সাঁওতাল বিশ্বাস মতে, আদি দেবতা নিরাকার। স্বর্গ-নরক কিংবা জন্মান্তরবাদের তেমন কোন ধারণা তাদের মধ্যে নেই। ধর্ম-কর্ম আবর্তিত হয় পার্থিব জীবনের মঙ্গল অমঙ্গলকে কেন্দ্র করে। বোঙ্গা মানে নৈসর্গিক আত্মা। তাদের মতে, আত্মা কখনো মরে না; সর্বদা পৃথিবীতেই বিচরণ করে। বোঙ্গারাই সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা। সাঁওতাল ধর্মীয় জীবনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বোঙ্গাদের অবস্থান। এমনকি প্রত্যেক বাড়ির জন্য গৃহদেবতা হিসেবে আবে বোঙ্গা থাকে। আদিতে মূর্তিপূজা না থাকলেও ইদানিং দূর্গা ও শ্যামা পূজার মতো দাঁসাই উৎসব এবং মাই বোঙ্গার পূজা চালু হয়েছে। তবে সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের প্রভাব দিনকে দিন আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে।

লোক-সংস্কৃতি

সাঁওতাল সমাজ একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। জীবনের নানান সত্যকে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করার জন্য গড়ে উঠে লোকজ গল্প ও কাহিনী এবং শ্লোক। যেমন-

দারে সাকাম সাগে নেনা

ঞুরুঃলাগিৎ চান্দো পালোঃ লাগিৎ

নিংমাঞ জানা মাকান নোয়া ধারতিরে

বাংদঞ টুণ্ডোং চান্দো বাং দঞ বাং আ।।

ভাবার্থঃ গাছের পাতা আসে ঝরে যাবার জন্য। আর আমি জন্মগ্রহণ করলাম পৃথিবী থেকে সরে যাবার জন্য। (বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃষ্ঠা- ৪)

এরকম অজস্র গল্প রয়েছে। আবার যাপিত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভেতর জন্ম নিয়েছে নানান বিশ্বাস ও সংস্কার। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় ফসল লাগালে অমঙ্গল হয়, চুল ছেড়ে গোশালায় গেলে গৃহপালিত পশুর অকল্যাণ ঘটে, রাতে এঁটো থালা বাইরে ফেললে দারিদ্রতা আসে- প্রভৃতি কালের ব্যবধানে বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া সুলক্ষণা ও কুলক্ষণা নারীর বৈশিষ্ট্য, যাত্রা শুভ কিংবা অশুভ হবার কারণ, বৈবাহিক সম্পর্কের ঠিক-ভুলের প্রতীক প্রভৃতি তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে লোক-সংস্কৃতির অফুরন্ত উপাদানে সমৃদ্ধ সাঁওতাল সমাজ।

তারপর

ভারতীয় ইতিহাসের সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে ১৮৫৫-৫৬ সালে। ১৯৪৫ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে তেভাগা আন্দোলনে শহিদ ৩৫ জনের অনেকেই ছিলেন সাঁওতাল কৃষক। ১৯৫০ সালে নাচোলে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে তারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও সাঁওতাল যুবকদের সক্রিয় সহযোগিতা খাটো করে দেখার জো নেই।

হাজার বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সাথে বসবাস করেও সাঁওতাল সমাজ তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হতে দেয়নি। ক্ষুন্ন হতে দেয়নি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা। প্রতিদিনের প্রকৃতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধের আদর্শকেও দেয়নি কালিমালিপ্ত হতে। আদিবাসী সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য এখানেই।