সময়ের সাথে একটি দেশ কিংবা ভূখণ্ডের গোটা রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে যায়। আমেরিকান বিপ্লবের পর উপনিবেশিক আমেরিকা পরিণত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও তখন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিপক্ষে ঐ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং আদিবাসীরা এক হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে। যদিও এর পরের প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন।

ব্রিটিশদের সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তফাৎ কমিয়ে আনতে বেশি সময় নেয়নি আমেরিকানরা। আর যে একটি বিষয় বাকি ছিল সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক তফাৎ। এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সমকক্ষ হতে কিংবা তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে বেশ সময় নিয়েছিল মার্কিনিরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশদের ছাড়িয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক দিক বরাবরই বিদ্রূপাত্মক। তবে তারা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের পক্ষে সমর্থনকারী নির্বাহী ক্ষমতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর এই কার্যক্রমের শেষ পদক্ষেপটি ছিল ইংল্যান্ডের রাজা অথবা রানীর চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান নির্বাহী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। অন্যদিকে, যেদিন ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা দিয়েছিল ‘প্রধানমন্ত্রী দেশটির পার্লামেন্ট বাতিলের ক্ষেত্রে রানীর অনুমতি নেওয়া কিংবা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই’ সেদিনের পর থেকে কোনো এক অজানা বলয় সৃষ্টি হয়েছিল যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে। এই ঘোষণার পরদিন একটি পত্রিকা হেডলাইনে উল্লেখ করেছিল ‘ব্রিটেন একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে মাথায় একটি সমস্যা নিয়ে।’

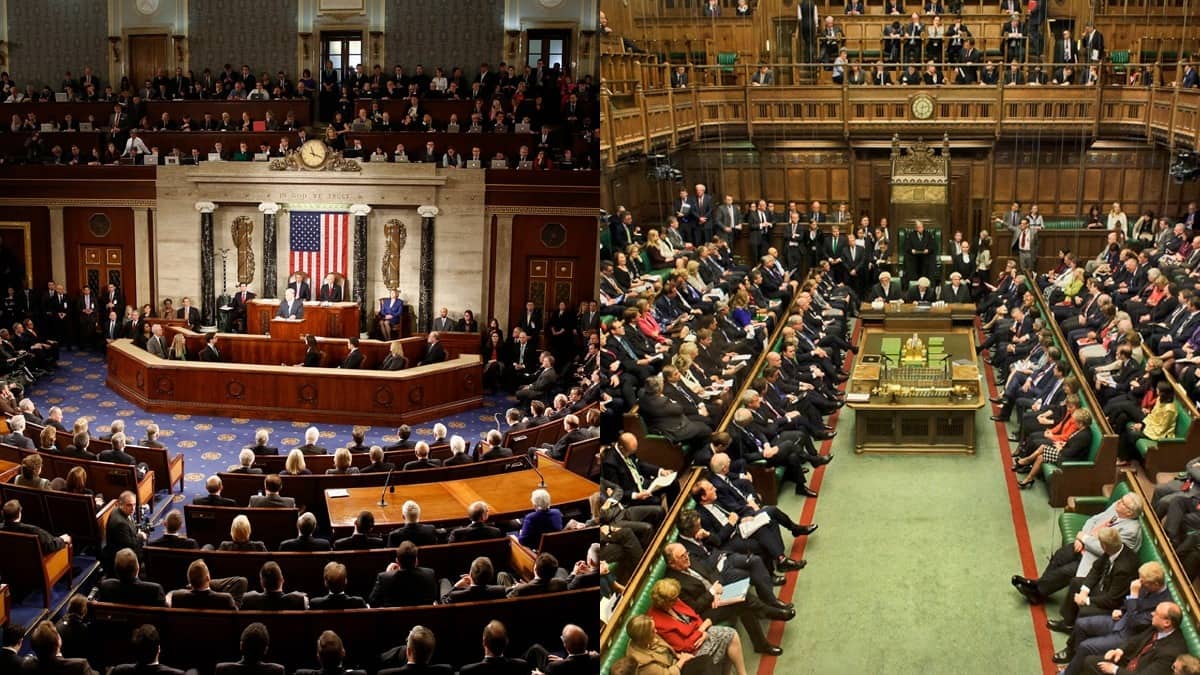

তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি এসেছে বেশ কিছুকাল পরে। বাস্তবে যুক্তরাজ্য হাউজ অভ কমন্সের ভিত্তিতে একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র কিনা সেটি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুমান করলে কিংবা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক আদেশগুলো দিন দিন বিপরীতমুখী হচ্ছে। তবে শেষপর্যন্ত তুলনার তাগিদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ রাজতন্ত্র এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরা কতটা শক্তি ধরে রেখেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতেই হবে। এছাড়াও দুই দেশের নেতৃত্ব এবং ক্ষমতাবল সময়ের সাথে কতটা পরিবর্তন হয়েছে সেসবও আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। আজ আমরা বিবিসির আলোকে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব।

প্রজাতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডাম আই পি স্মিথের মতে আমেরিকা তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজতন্ত্রের রূপ সমন্বিত একটি প্রজাতন্ত্রী দেশ। অন্যদিকে, যুক্তরাজ্য প্রজাতন্ত্রের রূপসমন্বিত রাজতন্ত্রী দেশ। দুই দেশের এমন পরোক্ষ বাস্তবতা আমেরিকান বিপ্লবের সময় থেকেই সত্য। মার্কিন সরকার ব্যবস্থায় একজন প্রধান নির্বাহী রয়েছেন যিনি সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেন। এছাড়াও অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ রাজাদের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক কাজ রয়েছে। তবে তিনি কর এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছায় যেকোনো কিছু অনুমোদন দিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হয়। তবে দাপ্তরিক হিসেবে প্রেসিডেন্টের ভেটো দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মতো নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৭৯৬ সাল থেকেই দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। বিপরীতে যুক্তরাজ্যে আনুষ্ঠানিক কার্যনির্বাহী কয়েক ভাগে বিভক্ত। সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রানীকে বিবেচনা করা হয়। তিনি অনির্বাচিত হলেও তার কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা নেই বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যদিকে, দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধানের ভূমিকা পালন করেন। তবে তার মানে এই নয় যে রানী চেয়েছেন বলেই তারা নির্বাচিত হন। মূলত পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনের কারণেই সরকার প্রধান হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করেন।

ক্ষমতার বিচ্ছেদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিচ্ছিন্নকরণের অর্থ হলো নির্বাহী শাখা, প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রীসভার সদস্যরা সরকারের আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না। একইভাবে তারা বিচারিক শাখার সদস্যও হতে পারবেন না। যুক্তরাজ্যের সরকারব্যবস্থায় এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র মিশে যায় না, একই সাথে আন্তঃনির্ভর। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যরা অবশ্যই হাউজ অভ কমন্স অথবা হাউজ অভ লর্ডসের সদস্য হতে হবে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীদের বেশিরভাগই হাউজ অব কমন্সের সদস্য ছিলেন।

কারণ ততদিনে হাউজ অভ কমন্সের গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৬৩ সালে পার্লামেন্ট পিয়ারেজ আইন পাশ করে পিয়ার বা লর্ডসদের পদবী ত্যাগের অনুমতি দেয়। মূলত লর্ডসরা ছিলেন বংশগত সহকর্মী। এর ফলে হাউজ অভ লর্ডসের সদস্যরা বেশিরভাগই বংশপরম্পরায় সেখানে অবস্থান করছিলেন। এক দশক আগেও যুক্তরাজ্যে আপিলের সর্বোচ্চ আদালত ছিল হাউজ অভ লর্ডস। যদিও বাস্তবে শুধুমাত্র বিচার বিভাগের সদস্যরাই সেখানে মামলা নিতেন। ২০০৯ সাল থেকে হাউজ অভ লর্ডসের বিচারিক কার্যক্রম সুপ্রিম কোর্টের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আর এই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা নির্বাচন কমিশনের সুপারিশে নিযুক্ত হন।

সরকারব্যবস্থায় ব্রিটিশ রাজা কিংবা রানী কতটুক ক্ষমতার অধিকারী?

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো রাজতন্ত্র। তখন রাজপরিবারের সক্রিয় ভূমিকায় বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কৌশল অবলম্বন করা হতো এই ভেবে যে, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই আইনসভার বিলগুলো পাশ করতে সক্ষম হবেন এবং এক্ষেত্রে রাজপরিবারের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন। গত দুই শতাব্দী ধরে এই প্রক্রিয়াটি একচেটিয়াভাবে অন্যদিকে প্রভাবিত হচ্ছে। কমে এসেছে রাজপরিবারের হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব। বর্তমানে রানীর মতামত যা-ই হোক না কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থীকে তার জায়গা নেয়ার সুযোগ দিতে বাধ্য।

মূল কথা হলো যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তার দলের কাছ থেকে কিংবা সংসদে তার পক্ষে দেওয়া বিপুল সংখ্যক লোকের কাছ থেকে ক্ষমতা বুঝে নেন না। যেহেতু তিনি নিজেও যুক্তরাজ্যের ৬৫০ জন সাংসদের একজন হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে হাউজ অভ কমন্সের সমর্থন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। দায়িত্বপ্রাপ্তির পর যখন একজন প্রধানমন্ত্রী হাউজ অভ কমন্সের সমর্থন হারাবেন তখন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রানীকে বিকল্প একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে অবহিত করা হয়। এক্ষেত্রে অনাস্থা ভোটের একটি প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। আর হাউজ অভ কমন্সে যে দলের সদস্য বেশি তারাই প্রধানমন্ত্রী পদকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে যেকোনো নির্বাচনের ক্ষেত্রে রানী নিজেই নির্বাচনের আহ্বান জানাবেন।

প্রধানমন্ত্রী এবং হাউজের আত্মবিশ্বাস

এডওয়ার্ড আমলের পর থেকে বর্তমানে ব্রিটেন যেকোনো সময়ের চেয়ে বড় সাংবিধানিক সংকটে ভুগছে। বর্তমান এই সংকটের পেছনে ব্রেক্সিটকে দেখা হলেও মূলত প্রধানমন্ত্রী এবং আইনসভার মধ্যে যোগসূত্র আগের মতো পরিষ্কার নয়। এক্ষেত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে’র পদত্যাগ এবং বোরিস জনসনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। দুজনই বর্তমানে কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ। কিন্তু কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যরা বোরিস জনসনকে দলের নেতা নির্বাচিত করায় স্বাভাবিকভাবেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন থেরেসা মে। এক্ষেত্রে হাউজ অভ কমন্সে কনজারভেটিভ পার্টির ভূমিকা দেখা যাক। বর্তমানে হাউজ অভ কমন্সে কনজারভেটিভরা বৃহত্তম একক দল হলেও তাদের সামগ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

আজ অবধি বোরিস জনসনের সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আস্থা ভোটের মুখোমুখি হয়নি। সে হিসেবে তার দলের কিংবা পার্লামেন্টের অন্য সংসদ সদস্যদের সমর্থণ রয়েছে কিনা সেটির কোনো স্বীকৃত প্রমাণ নেই। অনেক ব্রিটিশ সাংবাদিক মনে করেন বোরিস জনসনের সরকার পার্লামেন্টের সমর্থণ পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম নয়। বরঞ্চ ব্রেক্সিট নীতিমালা সহ হাউজ অভ কমন্সে ভোট হারাতে পারে তারা। কিন্তু কনজারভেটিভ পার্টি কিংবা অন্য কেউ এটি বুঝতে দেয় না। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে সরকার ক্ষমতায় নয় বরং পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। সরকার সরাসরি কোনো আইন পাশ করতে পারে না। সেই সাথে তাদের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সমর্থণ আদায়ের জন্য সাধারণ নির্বাচনের ডাক দেবে।

আর এ কারণেই বর্তমান সময়কে যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন সংকটময় পরিস্থিতি হিসেবে দেখা হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পুরোনো রীতিতে এখন আর যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়াও ২০১১ সালে পাশ হওয়া স্থায়ী সাংসদীয় আইনের কারণে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই সমর্থণ হারানোর পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ করে সাধারণ নির্বাচনের বিষয়ে রানীকে অবহিত করার অধিকার রাখেন না। এই আইনের ফলে সংসদ বিলুপ্ত ঘোষনার ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ রাজপরিবারের হাতে যা একসময় পার্লামেন্ট প্রধান হিসেবে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীরই ছিল। আর বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বোরিস জনসন সরকারের বিরোধীরা তাৎক্ষণাৎ অনাস্থা ভোট কিংবা সাধারণ নির্বাচন দাবি করবে না। ব্রেক্সিট বাস্তবায়নে ব্রিটেনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক প্রচেষ্টার অদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ঐ জায়গাটিও আপাতত বন্ধ রয়েছে।

তবে কয়েকজন ব্রিটিশ সাংবাদিক বলছেন ভিন্ন কথা। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ব্রেক্সিট প্রত্যাহারের চুক্তি না হলে ব্রিটেনে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হবে বলেও ধারণা করছেন তারা। আর যদি এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে সেই ফলাফল অস্বীকার করার মতো কোনো অবস্থাও থাকবে না। এভাবেই আধুনিক ব্রিটেনের ইতিহাসে ফলস্বরূপ ইস্যুতে ভোটারদের সিদ্ধান্তকে একপ্রকার অপমান করা হচ্ছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে যুক্তরাজ্য এমন একটি অচলাবস্থায় রয়েছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার আইনসভার সাথে সরাসরি বিরো অবস্থানে রয়েছে। আর দেশটির সংসদীয় ব্যবস্থায় এমন পরিস্থিতি কখনোই তৈরি হওয়ার কথা নয়।

২০১৬ সালে গণভোটে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ত্যাগের পক্ষে যারা প্রচার চালান তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল তারা যেকোনো মূল্যে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনবেন। তবে ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হওয়ার আগেই এই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয়। যদিও ব্রেক্সিট সমর্থকরা এটিও মনে করতেন ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান কমিশন থেকে প্রত্যাবাসন ক্ষমতা আসে যা ব্রিটিশ নির্বাহীদের ইচ্ছার পুনরাবৃত্তি। এ কথা সত্য যে বোরিস জনসনের পূর্বে কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এত আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার অধিকারী হননি। আর তাই পূর্ববর্তী পার্লামেন্টগুলো ইতোমধ্যেই সাধারণ নির্বাচন ডাকার সিদ্ধান্তের দাবি জানাচ্ছে। একই সাথে সাধারণ নির্বাচনের যে কোনো সিদ্ধান্ত এবং ক্ষমতা রানীর নিকট না রাখারও জোর দাবি জানিয়েছে তারা। এমন পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সংসদকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যাতে তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিথিল না হয়।

আমেরিকার নির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধি

আইনসভার ক্ষেত্রে ব্রিটেনে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা যতটা হ্রাস পাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাহী ক্ষমতা কয়েক দশক যাবত বেড়েই চলছে। আর এ কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা স্বপদে বহাল থাকাকালীন বিচারের হাত থেকে সবসময় রেহাই পেতেন। তাদের পদত্যাগের ভয় নেই বললেই চলে। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন আইনত তাত্ত্বিক মনে করেন প্রেসিডেন্ট যেই হোক না কেন তার উচিত ইতোমধ্যেই যত বেশি ক্ষমতা রয়েছে ততটাই প্রয়োগ করা। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান রাষ্ট্রগুলো কীভাবে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছিল। এর অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা ছিল ব্রিটিশদের বিপরীত। তারা ভেবেছিল কার্যনির্বাহী এবং আইনজীবীর কাছ থেকে আলাদা আলাদা উত্তর বা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা দেশ পরিচালনায় কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে ব্রিটিশরা আইনসভায় তাদের কর্তৃত্বের জন্য কার্যনির্বাহীর বিপরীত কৌশল অনুসরণ করেছিলেন। বিগত দুই শতাব্দীর বেশি সময় ধরে দুই দেশেই স্থিতিশীল সরকার দায়িত্বপালন করে আসছে। তবে উভয় দেশই বর্তমানে অগ্নি পরীক্ষার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলছে যা তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে।