অশুভ ও নেতিবাচক যেকোনো কিছুকেই আমরা খারাপ হিসেবে দেখি। রোগ বা অসুস্থতার মতো কোনো কিছুকেই আমরা ভালো হিসেবে দেখি না কখনো। কিন্তু মানবজাতির অস্তিত্ব থাকার পেছনে অসুস্থতার অবদান সীমাহীন। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে অসুস্থতা মানবজাতির জন্য অমূল্য আশীর্বাদ। কীভাবে? সেটা আলোচনা করতে হলে পটভূমির একটু গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

অসুস্থতা আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। ভয়ঙ্কর মাংসাশী প্রাণীরা যেমন আমাদের জন্য বিপজ্জনক, তেমনই ক্ষুদ্র পরজীবীরাও আমাদের জন্য বিপজ্জনক। চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র পরজীবীরাই রোগ শোকের সৃষ্টি করে। বেকায়দায় বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে গেলে মাংসাশী প্রাণীরা হয়ে যায় জীবনের জন্য সাক্ষাৎ হুমকি। তবে পরজীবীরা এদের মতো ‘সাক্ষাৎ’ হুমকি হয় না, তারা মানুষের জন্য বিপজ্জনক, এই যা। ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সহ অন্যান্য পরজীবী আমাদের দেহে বসবাস করে এবং আমাদের দেহকে খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকে।

শিকারি প্রাণীরাও অন্য প্রাণীর দেহ খেয়ে বাঁচে, তবে তা পরজীবী থেকে ভিন্ন। শিকারিরা প্রথমে তাদের শিকারকে ধরে মেরে ফেলে, তারপর খায়। অন্যদিকে পরজীবীরা খায় সরাসরি জীবন্ত প্রাণের দেহ। পরজীবীরা তাদের পোষকের (Host) দেহের তুলনায় অনেক অনেক ক্ষুদ্র হয়। শিকারি প্রাণীরা তাদের শিকার থেকে কিছুটা বড় হয়ে থাকে। যেমন- শিকারি বিড়াল তার শিকার ইঁদুর থেকে বড়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিকারিরা ছোটও হয়ে থাকে। যেমন- একটি সিংহ তার শিকার জেব্রা থেকে ছোট। তবে ছোট হবার এই পরিমাণ খুব সামান্য। সেই তুলনায় পরজীবী প্রাণী তাদের শিকার (পোষক)-এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি ছোট।

পরজীবীরা পোষকের চেয়ে অনেক ছোট আকারের হয়; Source: Devine Art

শিকারিরা তাদের শিকারকে প্রকাশ্য দিবালোকে শিকার করে এবং খোলাখুলিভাবে খায়। অন্যদিকে পরজীবীরা তাদের পোষক দেহকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে খায়। দেহকে জীবন্ত রাখে, ফলে তাদের খাদ্যের সরবরাহ অব্যাহত থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পোষক হয়তো সরাসরি মরে যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচুর ক্ষতির শিকার হয়।

জীবাণুরা মাঝে মাঝে দলবদ্ধ হয়ে একসাথে আক্রমণ করে। এমন পরিস্থিতিতে দেহ তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এভাবে অসুস্থ হবার উদাহরণ হচ্ছে সর্দি বা ভাইরাসের জ্বর। পরজীবী এতোই ছোট যে খালি চোখে তাদের দেখাই যায় না। খালি চোখে দেখা যায় না এরকম পরজীবীকে জীবাণু বলা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ‘জীবাণু’ শব্দ দিয়ে খালি চোখে না দেখা পরজীবীর জগৎকে পুরোপুরি তুলে আনা যায় না। এই তালিকায় আছে ভাইরাস, যা ক্ষুদ্রের চেয়েও আরো ক্ষুদ্রতর, অতি অতি ক্ষুদ্র।

এরপর আছে ব্যাকটেরিয়া। এরাও ক্ষুদ্র, এদেরকেও খালি চোখে দেখা যায় না। তবে এরা ভাইরাসের চেয়ে বড়। অনেক ভাইরাস আছে যারা ব্যাকটেরিয়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহকেও পোষক হিসেবে ব্যবহার করে বসবাস করে। এরপর আছে আরেকটু বড় পরজীবী, যেমন ম্যালেরিয়া। এরাও ক্ষুদ্র, এরাও ব্যাকটেরিয়ার মতো এককোষী। তবে এরা ব্যাকটেরিয়া থেকে কিছুটা বড়। ব্যাকটেরিয়া থেকে বড় হবার পরেও তারা ক্ষুদ্র। তাদেরকেও মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না।

ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র জীবের দেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে তার চেয়েও আরো ক্ষুদ্র জিনিস ভাইরাস; Source: Public Health Image Library (PHIL)

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের উদাহরণ হচ্ছে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি, কলেরা, ডিপথেরিয়া, কুষ্ঠ, বিষফোড়া ইত্যাদি। ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট রোগের মধ্যে আছে হাম, চিকেনপক্স, পনসিকা (গলা ফুলে যায়, খুব ব্যাথা হয় এবং এটি ছোঁয়াচে), হার্পিস, জলাতঙ্ক, পোলিও, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঠাণ্ডা জ্বর ইত্যাদি। ম্যালেরিয়া জীবাণু ঘুম অসারতার জন্ম দেয় এবং ম্যালেরিয়া জ্বর তৈরি করে। আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরজীবী আছে। এরা মোটামুটি বড় আকারের। খালি চোখেই এদেরকে দেখা যায়। যেমন চোখের মাঝে মাঝে একধরনের কীট বসবাস করে যাদেরকে খালি চোখে দেখা যায়। এ ধরনের ক্ষতিকর পরজীবীর আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য আমাদের দেহে অত্যন্ত চমৎকার ও অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রক্রিয়া আছে। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ‘রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা’ বা Immune system।

আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাটি এতটাই জটিল ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে একে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বতন্ত্রভাবে আস্ত একটি বই লিখতে হবে। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

দেহ যখন কোনো ক্ষতিকর পরজীবীর উপস্থিতি অনুভব করে, তখন দেহ বিশেষ ধরনের কিছু কোষ তৈরি করার কাজে লেগে যায়। উদ্দেশ্য এই কোষগুলোকে ব্যবহার করে পরজীবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। রক্তের প্রবাহের মাধ্যমে এই কোষগুলো উপযুক্ত স্থানে চলে যায় এবং এরা সৈনিক হিসেবে পরজীবীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। এই যুদ্ধে সাধারণত দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই জয় লাভ করে। পরজীবীরা হেরে ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠে।

(GIF) দেহে আক্রমণ হলে দেহের কিছু বিশেষ ধরনের কোষ পরজীবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। ছবিতে একটি পরজীবীকে ধরে শায়েস্তা করছে দেহের বিশেষ কোষ। কোনায় মরে পড়ে আছে আরেকটি বহিরাগত পরজীবী; Source: The Germ Guy/Imgur

এই ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে দেহ তার স্মৃতিতে ঘটনাটির কথা ‘মনে রাখে’। এই যুদ্ধে কোন ধরনের কোষ তৈরি করে সৈন্য নামানো হয়েছিল তা-ও মনে রাখে। পরবর্তীতে যখন এ ধরনের কোনো পরজীবী এসে মানুষকে আক্রমণ করে, তখন একদম অল্প সময়ের ভেতরেই দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাদেরকে প্রতিহত করে ফেলে। কারণ দেহ আগে থেকেই জানে যে এদেরকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হবে।

এরকম ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষও করি। কারো যদি কখনো জল বসন্ত হয় তাহলে পরবর্তীতে কখনোই এই রোগ হয় না। কারণ শরীরের ভেতর জল বসন্তের প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়ে আছে প্রথম বারেই। এখন নতুন কেউ আসলে শরীর তাকে সাথে সাথেই শনাক্ত করে ফেলবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঠেকিয়ে দেবে। পুরাতন পাগলেই ভাত পায়নি, নতুন পাগলের আনাগোনা!

এই আক্রমণ যখন প্রথম বার হয়েছিল, তখন শরীর তাকে চিনতে পারেনি। ব্যক্তিটি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। শরীর ধীরে ধীরে প্রতিরোধ করেছে এবং তারপরে ব্যক্তি সুস্থ হয়েছে। প্রথমবার অচেনা ছিল বলে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু পরেরবার তো আর অচেনা নয়, তাই এবারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর ক্ষতি করার সুযোগ দেবে না। কেউ কেউ মনে করে ছোটবেলায় এ ধরনের রোগগুলো হয়ে যাওয়া ভালো। ছোটবেলাতেই যদি এই রোগগুলোর প্রতি শরীরের প্রতিরোধ গড়ে উঠে, তাহলে বড় হয়ে আর ভয় থাকে না। কারণ এ ধরনের রোগ বড় অবস্থায় হলে ক্ষতি ও অসুবিধার পরিমাণ হয় বেশি।

চিকেন পক্স একবার হয়ে গেলে পরে আর হয় না; Source: WikiSickness

ভ্যাকসিন নামে একটি চিকিৎসা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি উপরে উল্লেখ করা প্রতিরোধ ব্যবস্থার অনুরূপ কাজ করে। এটিও চমৎকার ও বুদ্ধিদীপ্ত একটি পদ্ধতি। ভ্যাকসিনে মূলত নির্দিষ্ট রোগের জীবাণু থাকে। তবে এই জীবাণুকে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে দেহে প্রবেশ করানো হয়। জীবাণুর শরীরের অংশবিশেষ কিংবা জীবাণুর মৃতদেহ কিংবা দুর্বল জীবাণু থাকে এক্ষেত্রে। এগুলো নির্দিষ্ট রোগের জন্য দায়ী হলেও এদের এমন পরিবর্তিত অবস্থা দেহে গিয়ে রোগ তৈরি করতে পারে না, অক্ষম। তবে অক্ষম হলেও দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ঠিকই নাড়িয়ে দিতে পারে।

দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এদেরকে জীবিত বা কার্যক্ষম ভেবে তাদের জন্য প্রতিরোধ তৈরি করতে শুরু করে। একবার প্রতিরোধ হয়ে গেলে পরবর্তীতে এ ধরনের আক্রমণে দেহকে আর কাবু করে ফেলতে পারবে না এই প্রজাতির জীবাণুগুলো। এই প্রক্রিয়ায় নকল জিনিস প্রবেশ করিয়ে দেহে এমন একটি প্রক্রিয়াকে সচল করা হয় যা দিয়ে আসল ভয়ঙ্কর জিনিসকে প্রতিহত করা যাবে।

জীবাণুকে পরোক্ষভাবে জীবাণু দিয়েই প্রতিহত করা হয়; Source: The Odyssey Online

কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। বাইরের কোন জিনিসটি দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং কোন জিনিসটি দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তা ‘অনুধাবন’ করতে কষ্ট হয়। কোন জিনিসটিকে আক্রমণ করে দফারফা করে ফেলা উচিৎ আর কোন জিনিসটিকে আশ্রয় দিয়ে দেহের অংশ হিসেবে মেনে নেয়া উচিৎ তার সিদ্ধান্ত নিতে বেশ সমস্যা হয়।

উদাহরণ হিসেবে একজন গর্ভবতী মায়ের কথা বিবেচনা করি। মায়ের পেটে যে নবজাতক আছে সে বহিরাগত। কারণ সন্তানের জিনের অনেক কিছুই মায়ের দেহের সাথে অমিল। সন্তানের অর্ধেক জিন আসে বাবার কাছ থেকে। এই হিসেবে সন্তানের অর্ধেক পরিমাণই হচ্ছে বহিরাগত। কিন্তু তারপরেও তার সবটাই আছে মায়ের ভেতর। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও সন্তানকে বহিরাগত বলেই ধরে নেবে। কিন্তু অন্যদিকে সন্তানকে সবকিছু থেকে রক্ষা করাও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাজ। সন্তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াও দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

মায়ের পেটে নবজাতক একদিক থেকে অন্তর্গত আবার আরেক দিক থেকে বহিরাগত; Source: Stimit/YouTube

বহিরাগতকে প্রতিহত করা এবং অভ্যন্তরস্থ সন্তানকে রক্ষা করা এই দোটানার সমস্যা ছিল স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসের অন্যতম বড় একটি সমস্যা। প্রাণিজগতে যখন গর্ভধারণের উৎপত্তি হয়, তখন এটি ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। তবে এই চ্যালেঞ্জিং সমস্যাটি মোটামুটি সমাধান হয়েছিল। ভূমিষ্ঠ হবার আগ পর্যন্ত যেন গর্ভে টিকে থাকতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নবজাতক শিশুর মাঝে বিবর্তিত হয়েছে। নবজাতক শিশুর দেহে এমন কিছু প্রক্রিয়া বিদ্যমান আছে যার সাহায্যে মায়ের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

কিন্তু তারপরেও কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু নবজাতক নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। আজকের যুগের এমন কিছু নবজাতকের জন্ম হয় যারা ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। জন্মের সাথে সাথে খুব দ্রুত তাদের দেহের সকল রক্ত পাল্টে নতুন করে রক্ত দিতে হয়। মায়ের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের কারণেই এমনটা হয়। কোনো কোনো শিশু গর্ভেই মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে। তাদেরকে বাঁচিয়ে পৃথিবীতে আনা যায় শুধুমাত্র চিকিৎসক ও উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে।

মাঝে মাঝে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুলভাবে ভুল জিনিসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর নয় এমন কিছু জিনিসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে খামোখা দেহেরই ক্ষতি করে। এলার্জি মূলত এ কারণেই হয়। যেমন বাতাসে ভেসে বেড়ানো ফুলের পোলেন কণা। এরা দেহের জন্য একদমই ক্ষতিকর নয়। কিন্তু দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনে করবে এরা খুবই ক্ষতিকর এবং এদের বিরুদ্ধে এখনই প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিৎ। দেহ যখন প্রতিরক্ষার মহা-সমারোহে নেমে পড়ে, তখন এলার্জির প্রভাব দেখা দেয় এবং মাঝে মাঝে এটি অত্যন্ত ভয়ানক ক্ষতিও করতে পারে। উপকার তো হয়ই না উপরন্তু দেহের আরো ক্ষতি হয়।

কেউ কেউ ফুলের প্রতি এলার্জিক; Source: Devine Art/PD07

কোনো কোনো মানুষ আছে যারা কুকুর বা বিড়ালের প্রতি এলার্জিক। এসব প্রাণীর গায়ে যে লোম আছে তার উপরের বা ভেতরের অণুগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনে করে এগুলো ক্ষতিকর। তাই এরা কাছে আসলেই এদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা। এলার্জি মানুষকে মাঝে মাঝে ভয়ানক বিপদে ফেলে দিতে পারে। কিছু কিছু মানুষ আছে বাদামের প্রতি এলার্জিক। কারো কারো ক্ষেত্রে একটা মাত্র বাদাম খেলে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে।

মাঝে মাঝে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এতটাই আক্রমণাত্মক হয়ে যায় যে নিজের দেহের প্রতিই এলার্জিক হয়ে পড়ে! একে বলা হয় আত্ম-প্রতিরোধী রোগ (Auto-immune diseases)। অটো একটি গ্রিক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে আত্ম বা নিজ বা Self। আত্ম-প্রতিরোধী রোগের একটি উদাহরণ হচ্ছে মাথায় টাক পড়া। এই রোগে মাথার চুল পড়ে যায়, কারণ এক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজের দেহের চুলের ফলিকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চুলের গোড়ার ফলিকল কেটে দিলে চুল পড়ে যায়। মাথা টাক হয়।

দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে নিজের প্রতিই এলার্জিক হয়ে পড়ে। মাথায় টাক পরা এর অন্যতম উদাহরণ। ছবি: The Independent

আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত আচরণ করে তাতে আসলে খুব বেশি অবাক করার মতো বিষয় নয়। কাকে আক্রমণ করবে আর কাকে ছেড়ে দেবে এ নিয়ে দোটানায় থাকতে হয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার। একটি হরিণ যখন সবুজ মাঠে ঘাস খায়, তখনো এরকম সমস্যায় পড়ে। বাতাস বইছে এমন সময় ঘাসের আড়ালে কিছু একটা নড়ে উঠলো। হরিণ দ্বন্দ্বে পড়ে যায় এটা কি কোনো ওৎ পেতে থাকা শিকারি নাকি মামুলী একটি খরগোশের নড়াচড়ার শব্দ? দৌড় দিয়ে কি জীবন বাঁচাবো নাকি একটু ঝুঁকি নিয়ে এখানে থেকে খাবার শেষ করবো? দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাবে এটা কি কোনো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নাকি নিরাপদ কোনো পোলেন কণা?

ভারসাম্য আর সাম্যাবস্থার দোটানা। সন্দেহজনক সকল কিছুর বিরুদ্ধেই কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবে, নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেবে? প্রতিরোধের অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে জন্ম নিতে পারে এলার্জি কিংবা নিজেকে ধ্বংস করে দেবার মতো পরিস্থিতি। অন্যদিকে কিছু কিছু উপাদানকে ছাড় দিলেও ভয়, এদের কেউ কেউ দেহে মারাত্মক রোগ বাধিয়ে ফেলবে।

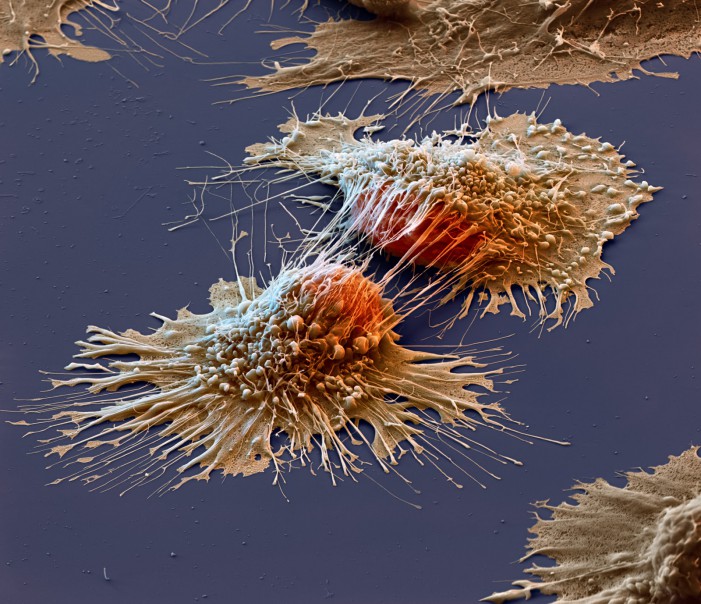

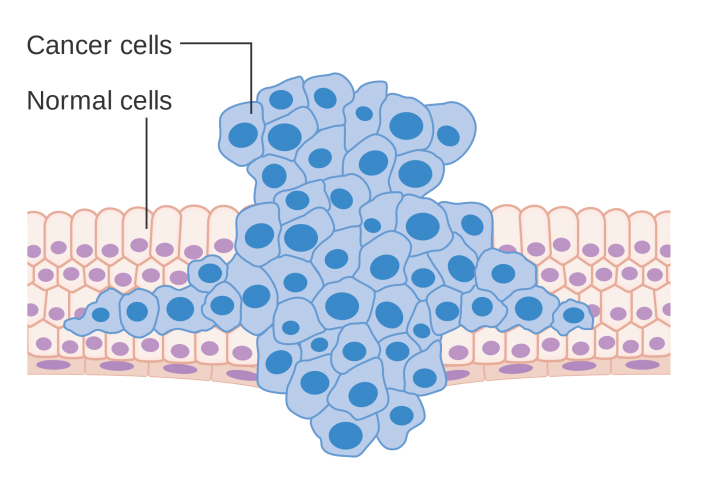

দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দোটানায় পড়ে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে নাকি তুলবে না তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে ক্যানসার। ক্যানসারের প্রক্রিয়াটি বেশ অদ্ভুত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ক্যানসার হচ্ছে এমন কিছু দলছুট কোষের পথভ্রষ্ট কার্যক্রম যারা নিজেদেরকে ভুলে গেছে। তারা ভুলে গেছে তাদের কী কাজ করা উচিৎ। নিজেদের করণীয় কাজ ভুলে নিজেদের সীমা অতিক্রম করে বিভাজন অব্যাহত রাখে যে কোষ সেগুলো হচ্ছে ক্যানসার।

এ ধরনের কোষগুলো নিজের দেহের মধ্যেই আক্রমণাত্মক পরজীবীর মতো হয়ে ওঠে। এ ধরনের কোষগুলো একত্রে মিলে টিউমার গঠন করে এবং দেহের ভালো কোষগুলোকে খেয়ে খেয়ে নিঃশেষ করে। অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেলে এটি সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজের দেহকে মেরে ফেলে।

ভ্রষ্ট কোষ, নিজেই নিজের দেহকে মেরে ফেলে; Source: Imgur

ক্যানসার কেন এত ভয়ঙ্কর? ক্যানসার কেন এত অপ্রতিরোধ্য? কারণ হচ্ছে আমাদের ঐ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেবার দোটানা। এই দলছুট কোষগুলো আমাদের নিজেদের দেহের অভ্যন্তরের কোষ। এরা স্বাভাবিক কোষের তুলনায় কিছুটা পরিবর্তিত, কিন্তু তারপরেও এরা দেহেরই কোষ। যার কারণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এদেরকে বহিরাগত জীবাণুর মতো আক্রমণ করবে নাকি দেহের স্বাভাবিক কোষের মতো সুরক্ষা দান করবে। প্রত্যেকটা পদে পদেই দুর্ভাগ্য। প্রত্যেকটা পদে পদে নেতিবাচকতা।

আর সিদ্ধান্তের দোটানায় পড়ে যায়, এর মানে হচ্ছে এরকম হলে বিজ্ঞানী-গবেষকদের দ্বারা ক্যানসারের প্রতিষেধক তৈরি করা অনেক কষ্টকর হবে। কারণ যে প্রতিষেধক দিয়ে ক্যানসার কোষ মারা হবে, সেটি দেহের স্বাভাবিক কোষকেও মেরে ফেলবে। স্বাভাবিক কোষ আর ক্যানসারের কোষ প্রায় একই। ব্যাকটেরিয়া বা এ ধরনের বহিরাগত কোষকে মেরে ফেলা সহজ। কারণ ব্যাকটেরিয়ার কোষ আমাদের দেহের কোষ থেকে আলাদা।

যে প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করলে ব্যাকটেরিয়া মরবে, কিন্তু তাতে দেহের কোষের কোনো সমস্যা হবে না তা ব্যবহার করা যেতে পারে। যে বিষ নিজের কোষকে মারে না, কিন্তু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে, তাকে বলে এন্টিবায়োটিক। ক্যানসার কোষকে মারবে, কিন্তু সুস্থ কোষকে মারবে না এ ধরনের চিকিৎসা এখনো মানুষের হাতের নাগালে আসেনি।

ক্যানসার কোষকে মারতে গেলে দেহের সাধারণ কোষও মরে যাবে; Source: Wikimedia Commons

ক্যানসার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হয়। কেমোথেরাপির মাধ্যমে ক্যানসার কোষগুলোকে বিষ প্রদান করা হয়। এতে দেহের অন্যান্য কোষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই কেমোথেরাপিতে মানুষের চুল পড়ে যায়। দেহের ক্ষতি হয় বলে সীমিত মাত্রায় এবং খুব নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এই থেরাপি প্রদান করা হয়। যদি স্বল্প সময়ের মাঝেই বেশি থেরাপি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা হয়তো ক্যানসার কোষকে মারবে, তবে বেচারা রোগীকে মেরে ফেলার আগে নয়।

এই বেলায় এলার্জি সম্পর্কে একটি অনুমান বা ধারণা প্রকাশ করা যায়। আত্ম-প্রতিরোধী রোগ বা Auto-immune disease এর উৎপত্তি কি আমাদের পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে অনেক আগে থেকে চলে আসা দেহের যুদ্ধের ফল? এমনটা হবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। ক্যানসার বা ক্যানসারের মতো দেহজ রোগগুলোকে প্রতিহত করার জন্য দেহ এমন একটি প্রক্রিয়া আয়ত্ব করতে চাইছে যা দিয়ে নিজের ক্ষতিকর কোষগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। প্রক্রিয়াটি হয়তো এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি, তাই দেহ ভুল করছে এবং মানুষ তাতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে।

এমন কি হতে পারে না এই কষ্টের পেছনে ভালো কিছু হবার উদ্দেশ্য আছে? এমনটা হতে পারে। কারণ ক্যানসার যখন প্রাথমিক অবস্থায় থাকে, তখন ক্ষেত্রবিশেষে দেহ তা প্রতিহত করতে পারে। দেহের প্রতিরোধ এখনো তেমন উন্নত হয়নি যা দিয়ে পরিপক্ব ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। ব্যাপারটা যদিও এখনো অমীমাংসিত, তারপরেও বলা যায়- পদে পদে দুর্ভাগ্য আর অশুভ ঘটনার পেছনেও থাকতে পারে কোনো শুভ উদ্দেশ্য।