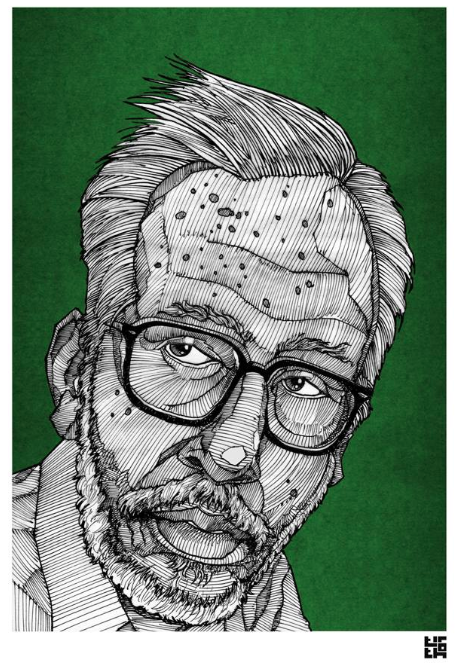

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অম্লান স্মৃতিকে ধারণ করে রাখার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যে ভাস্কর্যগুলো স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। নিগূঢ় স্থাপত্যজ্ঞান ও শৈল্পিক ভাবব্যঞ্জনার সম্মিলনে ভাস্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটি। যে মানুষটির মেধা ও পরিশ্রমে এই স্থাপনাটির অনিন্দ্যসুন্দর সজ্জা জন্ম নিয়েছিল তার নাম সৈয়দ মাইনুল হোসেন।

এই মানুষটি হবার কথা ছিল আমাদের সবার পরিচিত, অথচ তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তার অর্ধেকেরও বেশি সময় এই মানুষটিকে কাটাতে হয়েছিল নিভৃত আর নীরব একটি জীবন। মৃত্যুর পরেও তাই বিস্মৃতির মেঘে তিনি ঢেকে গেছেন অনেকখানি।

সৈয়দ মাইনুল হোসেনের জন্ম ঢাকায়। ১৯৫১ সালের ১৭ মার্চ। বাবার নাম সৈয়দ মুজিবুল হক এবং মা সৈয়দা রাশিদা হক। দাদা সৈয়দ এমদাদ আলী ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিক। নানা ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা।

পারিবারিক সূত্র ধরে সৈয়দ মাইনুল ইসলামের বেড় উঠেন একটি সমৃদ্ধ শিক্ষানুরাগী আবহাওয়ায়। ছোটবেলা থেকেই বইপত্র আর ছবি আঁকা দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজের একটি ভুবন। শৈশবে তিনি কিছুটা ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। যার কারণে সমবয়সী অন্যান্য সকলে যখন চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াতো তখন তার ভেতরে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে শান্ত-সৌম্য এক ভাবময়তা।

তার বাবা ছিলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তাই ছেলেবেলার বড় একটা সময় কেটেছে ফরিদপুরে। ফরিদপুর মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারপর ভর্তি হন ফরিদপুর জিলা স্কুলে। তখন সদ্য কৈশোরে পা রেখেছেন তিনি।

রোগা ছিপছিপে মাইনুল স্কুল শেষ হলে নিঝুম শহরে ঘুরে বেড়ান। বিকেলের রোদ গায়ে মেখে ছায়ায় ঢাকা রাস্তা বেয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন অসংখ্য ভাবনা-কল্পনা নিয়ে। ১৯৬৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করবার পর বাবার কলেজেই ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে এখান থেকেই কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন।

ছোটবেলা থেকেই তার ছবি আঁকার প্রতি ভীষণ ঝোঁক ছিল। সারাদিনে যা দেখতেন রাতে ড্রয়িং খাতায় এঁকে ফেলতেন। ছবি আঁকার এই আগ্রহ দেখে বাবা চাইতেন ছেলে স্থাপত্য নিয়ে পড়ুক। যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক তাই প্রাচীন স্থাপত্য ও প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ ছিল তার। সেই আগ্রহ ধীরে ধীরে মাইনুলের মাঝেও চলে যায়। মাইনুল ঠিক করেন স্থাপত্যই হবে তার পরবর্তী জীবনের সঙ্গী। মূলত সেই লক্ষ্যেই তিনি ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য (নকশা) বিভাগে ভর্তি হন।

এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। যুদ্ধের ভয়াবহতা সেই উত্তাল ১৯৬৫ সালেই তার মনে জায়গা করে নিয়েছিল। এবার তিনি সরাসরি দেখতে পেলেন যুদ্ধের নৃশংস রূপ। বাবার অনুরোধে পরিবারের সবার সাথে মাইনুল চলে গেলেন মুন্সিগঞ্জের দামপাড়ায় নিজেদের গ্রামের বাড়িতে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের কয়েকটি মাস ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে তার।

দেশ স্বাধীন হলে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। মাইনুলও ফিরে আসেন ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাসে। লেখাপড়ার দিকে মাইনুল ছিলেন বিশেষ যত্নবান। আর তাই স্থাপত্যবিদ্যার পঠনক্রমে তার অধ্যয়ন করা বিষয়গুলোকে তিনি কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে সৃজনশীল উপায়ে সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগের চিন্তা করতেন সবসময়।

১৯৭৬ সালে তিনি প্রথম শ্রেণি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করেন। এই বছরই এপ্রিলে EAH CONSULTANT LTD-এ জুনিয়র স্থপতি হিসাবে যোগদান করেন। কয়েক মাস পর সে চাকরি ছেড়ে দেন এবং আগষ্টে ‘বাংলাদেশ কনসালট্যান্ট লিমিটেড’-এ জুনিয়র স্থপতি হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি কাজ করেন স্থপতি সংসদ লিমিটেড, শহিদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েট লিমিটেড সহ বেশ কিছু স্বনামধন্য সরকারি ও বেসরকারি স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানে।

কর্মজীবনে তিনি প্রায় চল্লিশটি বড় বড় স্থাপনার নকশা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- জাতীয় স্মৃতিসৌধ (১৯৭৮), ঢাকা যাদুঘর (১৯৮২), ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইস্টিটিউট (১৯৭৭), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন (১৯৭৮), চট্রগ্রাম ইপিজেড-এর অফিস ভবন (১৯৮০), শিল্পকলা একাডেমীর বারোশো আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, উত্তরা মডেল টাউন (আবাসিক প্রকল্প) (১৯৮৫) ইত্যাদি। এদের মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশা করা।

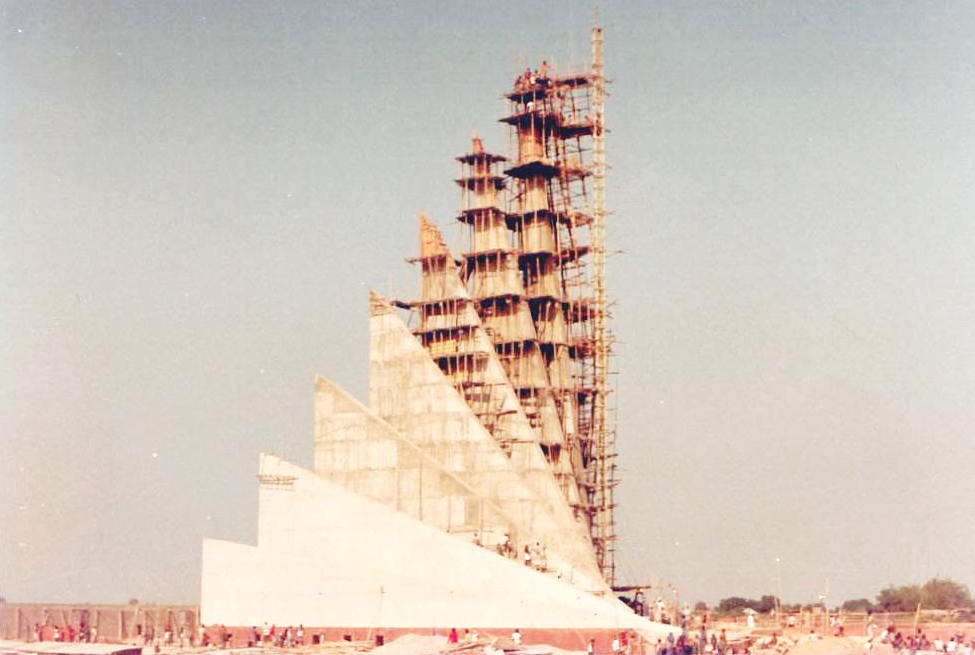

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সাভারে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে ৮৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

পরবর্তী ধাপে ১৯৭৬ সালে এই প্রকল্পের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে স্থাপত্য সজ্জা (Architectural Design) আহ্বান করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন সেই সময়ের আরেকজন বিখ্যাত স্থপতি মাজহারুল ইসলাম। প্রথমবার কোনো প্রতিযোগীই নির্বাচিত হতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় বিশটির মতো ডিজাইন জমা পড়ে। এদের মধ্যে ছিল মাইনুল হোসেনের নকশা। নির্বাচকমণ্ডলী তার নকশাটিকেই গ্রহণ করেন। এরপর তিন মাসের মধ্যে স্থপতি মাইনুল চূড়ান্ত নকশার কাজ শেষ করেন।

জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থাপত্য কর্মটির নির্মাণ ও সার্বিক প্রকল্পের কাজ শুরু করেন স্থপতি ও মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশীদ। সেই সময় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল কনকর্ড লিমিটেড।

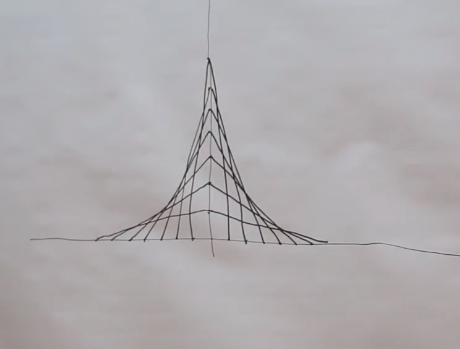

তিনি সবসময় চাইতেন প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য শিক্ষায় আবদ্ধ না থেকে নিজের নির্মাণশৈলীর পরিকল্পনায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে। স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণয়ন করবার সময়ও তিনি এর প্রয়োগ করেছিলেন। স্থাপত্য পাঠের প্রথম ভাগে শেখা জ্যামিতিক কিছু ধারণাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে রূপদান করলেন একটি অনন্য সজ্জারীতির।

একটি তলে অবস্থিত আনুভূমিক রেখা বরাবর লম্ব স্থাপনের পর লম্ব বরাবর সমান দূরত্বসম্পন্ন সাতটি বিন্দু কল্পনা করলেন। ঠিক একইভাবে আনুভূমিক রেখাটির মাঝে থেকেও দুই দিকে সমান দূরত্ব সাতটি করে বিন্দু ধরে নিলেন। এবার উলম্ব রেখার সাতটি বিন্দুর সাথে আনুভূমিকের বিন্দুগুলোর সংযোগ কল্পনা করলেন। উল্লম্ব বরাবর সবচেয়ে কাছের বিন্দু আর আনুভূমিক বরাবর সবচেয়ে দূরের বিন্দু মিলালেন। একই নিয়মে উল্লম্ব বরাবর অবশিষ্ট ছয়টি বিন্দুকেও যোগ করে দিলেন দুই পাশের বিন্দুগুলোর সাথে। এভাবে এগিয়ে আসতে আসতে একসময় উল্লম্ব বরাবর সবচেয়ে দূরের বিন্দু মিলিত হলো আনুভূমিকের সবচেয়ে কাছের বিন্দুর সাথে। এর ফলে দুইপাশে একটি চমৎকার আকৃতির সৃষ্টি হয়। সামনে থেকে দেখলে একদমই অন্যরকম লাগে।

সাত সংখ্যাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল নকশাটিতে। সৌধটি সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোট থেকে ক্রমশঃ বড়র করে সাজানো হয়েছে। এই সাত জোড়া দেয়াল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ধারাবাহিক পর্যায়কে নির্দেশ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এক সাক্ষাৎকারে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি কেন এই ধারণাটিকে কাজে লাগালেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

চারদিকে প্রচণ্ড চাপ। সেই চাপে কিছু একটা উঠে যাচ্ছে। বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত সাতটা বড় বড় আন্দোলন হয়েছিল। সবচেয়ে নিচের খাঁজটা বায়ান্ন, সবচেয়ে উঁচুটা একাত্তর।

স্মৃতিস্তম্ভের মূল প্রাঙ্গণের বিস্তৃতি ৮৪ একর হলেও একে ঘিরে আরো ২৪ একর এলাকা নিয়ে আছে পরিপূর্ণ একটি বলয়। এই বলয়টি সবুজ গাছপালায় সুশোভিত। এই স্মৃতিসৌধ রচনা করেছে সকল দেশপ্রেমিক নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধার বিজয় ও সাফল্যের গাথা।

স্মৃতিসৌধকে ঘিরে রাখা চত্বরে আরো আছে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গকারী অজ্ঞাতনামা শহীদের দশটি গণ-সমাধি। পাশাপাশি আছে উন্মুক্ত মঞ্চ, অভ্যর্থনা কক্ষ, মসজিদ, হেলিপ্যাড ও ক্যাফেটেরিয়া।

এর পরের গল্পটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্যে খুব একটা সুখকর নয়। এই গল্প জাতির এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানে বঞ্চনার নিষ্ঠুর গল্প। সৈয়দ মাইনুল হোসেনকে জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থাপত্য নকশা তৈরি করে দেওয়ার জন্যে ২ লাখ টাকা সম্মানী দেওয়ার কথা বলা হলেও সেই টাকা দেওয়ার সময় মন্ত্রণালয়গুলো নানা ধরনের গড়িমসি শুরু করে। একপর্যায়ে সম্মানীর ৫০% অর্থ তার কাছে কর হিসেবে চাওয়া হয়।

জাতীয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় একটি স্থাপনা যে মানুষটি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন তার সম্মানী দেওয়ার বেলায় এই হীনমন্যতা অবশ্যই লজ্জাজনক। ১৯৮২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের দিন সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তি ছিলেন নিমন্ত্রিত। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন না স্বয়ং সৈয়দ মাইনুল হোসেন। অনুষ্ঠানের পর সবাই চলে গেলে জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন তার নকশা করা এই অনবদ্য স্থাপত্যকর্মটিকে। একজন স্রষ্টার কাছে এর চেয়ে বড় দুঃখের আর কী-ই বা হতে পারে? শুধু তা-ই নয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পর বড় একটি সময় পর্যন্ত স্মৃতিসৌধের নামফলকে স্থপতি হিসেবে ছিল না সৈয়দ মাইনুল হোসেনের নাম।

মাইনুল হোসেনের জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়নের নকশা গৃহীত হওয়ার পর থেকেই তাকে মেরে ফেলার জন্য বেনামি হুমকি আসতে শুরু করে। অজ্ঞাত আততায়ীর ভয়ে ধীরে ধীরে তিনি গৃহবন্দি হতে শুরু করেন। একপর্যায়ে মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে বাকি জীবনে দুই-তিনবারের বেশি আর স্মৃতিসৌধে যাওয়া হয়নি। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন-

পাঁচতলার বেশি বিল্ডিং তৈরি করার মতো ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি কোনো বাঙালির নাই। কিন্তু সে যদি পঁয়ত্রিশ তলা বিল্ডিং বানায়, দেড়শ ফুট উঁচু মনুমেন্ট তৈরি করে, তাকে শাস্তি পেতে হবে। সেই শাস্তি হচ্ছে আমার।

মানসিকভাবে এরকম ভেঙে পড়া একজন মানুষ জীবনের বড় একটি সময় ভীষণ কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। ১৯৯৬ সালে পিতৃবিয়োগের পর তিনি ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। ঢাকা মহানগরীর শান্তিনগরের এক গলিতে চারপাশে বহুতল আবাসিক ভবনের ভিড়ে, নানা গোলাম মোস্তফার একতলা বাড়িটিতে বিষণ্ণ আর একাকী জীবন যাপন করতেন তিনি। কোনো অজানা আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকতেন সবসময়।

স্থপতি মাইনুল হোসেন বিয়ে করেছিলেন ১৯৮২ সালে। পরিবারকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। দুই মেয়ের সান্নিধ্য তিনি সর্বদা কামনা করতেন। জীবনের একটা সময় তিনি সব ব্যস্ততাকে অবসর দিয়ে শুধু পরিবারের সাথেই থাকতে চাইতেন। তার দুই মেয়ের কথা থেকে জানা যায় এই মানুষটি পরিবারের সকলের সাথে কথা বলতেন এবং হাসিমুখে আড্ডা দিয়ে ভীষণ আনন্দ পেতেন।

নীরবে নিভৃতে বাস করা এই মহান মানুষটির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ও অধিকাংশ মানুষ জানতো না তিনি কেমন আছেন কোথায় আছেন। ২০১৪ সালের ১০ নভেম্বর দুপুর আড়াইটায় জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও নিম্ন রক্তচাপে তিনি আক্রান্ত ছিলেন বহুদিন ধরে।

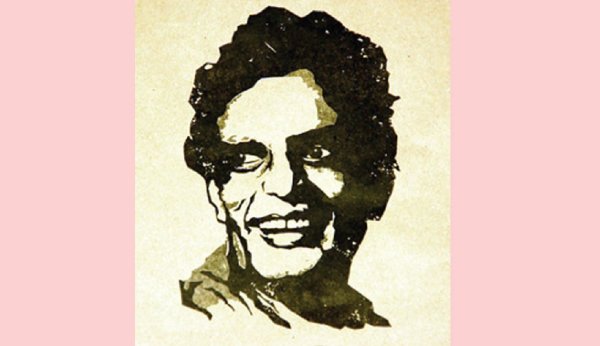

স্মরণ সভায় প্রখ্যাত শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার এই গুণী স্থপতির সার্বিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে বলেছিলেন,

এক সমৃদ্ধ পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী মাইনুল হোসেন যুদ্ধ–ধ্বংস ও অন্যায়কে ঘৃণা করতেন। তার অনন্য শিল্পচিন্তার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিটি স্তম্ভে এবং এর সামগ্রিক নির্মাণশৈলীতে। স্মৃতিসৌধের ঊর্ধ্বমুখী বিস্তার যেন বাঙালি জাতির হার না মানা চির উন্নত শিরকেই নির্দেশ করে।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন তার সম্বন্ধে বলেছিলেন,

সৈয়দ মাইনুল হোসেনের জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থাপত্য কাঠামোর সাতটি স্তম্ভের এক অভিন্ন বিন্দুতে মিলন যেন এই বার্তাই দেয় যে, সমস্ত বিভাজন ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মূলত এক মহান মুক্তিযুদ্ধের সন্তান এবং বাংলাদেশ নামক মহান জাতি রাষ্ট্রের গর্বিত উত্তরাধিকার।

চিরবঞ্চিত, পাদপ্রদীপের আলোর ছটা থেকে দূরে থাকা এই মানুষটি বেঁচে থাকবেন তার কীর্তির মাঝে। একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতিকে সম্মান দিতে পারিনি আমরা। আমাদের এই ব্যর্থতা তখনই মুছবে যদি বিনয়াবনত মস্তকে পরম আন্তরিকতায় আমরা তাকে স্মরণ করি সবসময়।

.jpg?w=600)