“ওকি গাড়িয়াল ভাই

কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।

কি কব দুস্কেরও জ্বালা গাড়িয়াল ভাই গাঁথিয়া চিকনও মালা রে।”

গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখনো কখনো দেখা যাবে, হাতে দোতারা নিয়ে দরাজ কণ্ঠে উপরের গানটি গেয়ে চলেছেন একজন শিল্পী। আর আশেপাশের উৎসুক জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনছেন তার গান। গাইতে গাইতে শরীরে-মনে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন গায়ক। শ্রোতাদের চোখে ঝরে পড়ছে মুগ্ধতা। যে সুমধুর মাটির গানটিকে ঘিরে এমন সন্নিবেশ, তাকে বাংলাদেশ ও উত্তরবঙ্গের মানুষ চেনেন ‘ভাওয়াইয়া’ নামে।

ভাওয়াইয়ার সুরে আর কথায় মিশে থাকে এক অদ্ভুত প্রাণময়তা, যা আবিষ্ট করে রাখে উপস্থিত প্রত্যেক শ্রোতাকেই। শিল্পী গাইছেন, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রোতার দল, নদী-নালা-মাঠ-পুকুরের গ্রামবাংলার পথেঘাটে এমন দৃশ্য খুব একটা অপরিচিত নয়। মাটির গানের টানই বুঝি এমন, তা শিল্পী আর শ্রোতাকে বেঁধে রাখে অজানা বন্ধনে, দুই পক্ষই একে অন্যের কাছে হয়ে উঠেন আপন।

কিন্তু প্রযুক্তি-সভ্যতার দুর্নিবার গতির কাছে এমন মাটির গানের মাধুর্য কতদিন টিকে থাকতে পারে, সেটাই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে আপামর সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মনে।

ভাওয়াইয়া গান কী?

মূলত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার কিয়দংশ ও অসম রাজ্যের কিছু অংশে এই গানের প্রচলন রয়েছে। এই গানের নাম ‘ভাওয়াইয়া’ কেন হলো, সে বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব প্রচলিত আছে। একটি তত্ত্বে, নিচু জংলা জমিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ভাওয়া। এসব জমিতে পশুপালকরা মোষ চরাতে চরাতে এই গান গাইতেন বলে এর নাম হয়েছে ভাওয়াইয়া।

আরেকটি মতে, ভাওয়াইয়া শব্দটির উৎপত্তি ‘বাওয়াইয়া’ বা ‘বাও’ থেকে, যার অর্থ বাতাস। হিমালয়ের পাদদেশে হওয়ায় এ অঞ্চলে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। এ গানকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছিলেন যিনি, সেই গবেষক ও সঙ্গীতসাধক আব্বাস উদ্দিন এই হাওয়া থেকে উদ্ভূত হওয়ার মতটিকেই সমর্থন করেছেন। তৃতীয় মতটি হলো, ভাওয়াইয়া আসলে ভাবের গান। ভাব+ইয়া থেকে ভাওয়াইয়া। প্রেম, প্রীতি, আবেগ, ভক্তি, বেদনা সমস্ত ভাবেরই প্রকাশ ঘটে থাকে ভাওয়াইয়ায়।

গান ও মানুষের আত্মিক বন্ধন

ভাওয়াইয়ার বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। গবেষকদের মতে, চর্যাপদ রচনার বহু আগে থেকেই সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার চল ছিল বাংলার সংস্কৃতিতে। সে সময়, সাহিত্য বলতে মানুষ সঙ্গীতকেই বুঝতেন। তাই ভাওয়াইয়ার জন্মও আনুমানিক এই সময়েই বলে মনে করেন গবেষকগণ। নদীমাতৃক গ্রামবাংলার এই গান সম্পূর্ণভাবেই নদী, নারী ও প্রকৃতি নির্ভর। শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, নারীমনের আবেগ-অনুভূতি, প্রেমের আকুতি সমস্ত কিছুই মিশে থাকে এই গানের ছত্রে।

গানের সঙ্গে বাজানো হয় মূলত দোতারা বা সারিন্দা। এছাড়া, তবলা, ঢোল, মন্দিরা আর বাঁশির প্রচলনও রয়েছে। এইসব বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে অপূর্ব এক সুরমূর্ছনার সৃষ্টি হয়। স্বামীর বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে গ্রাম্যবধূর উদ্বেগ থেকে জনশূন্য মেঠো পথের আখ্যান তো বটেই, এখানে এসে মিশতে থাকে সমাজচেতনা, পরিবেশচেতনা, প্রাত্যহিক গ্রামজীবনের চিত্রও।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়-

“ওকি গাড়িয়াল ভাই

কত কান্দিম মুই নিধূয়া পাথারে।”

সবুজ-শ্যামলা গ্রামবাংলার অপরূপ ছবি সেখানে চিত্রিত হয়ে আছে। পাখির কলতান, বটবৃক্ষের ছায়ায় মুগ্ধ কবি-শিল্পীরা সেসব দৃশ্যকে তুলে ধরতেন গানের কথায়-

“ওকি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে

কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে

বটবৃক্ষের ছায়া কেমন রে

মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে।”

তখনকার মানুষের কৃষিজীবী জীবন, গো-পালন, খাদ্যাভ্যাসের প্রতিচ্ছবি জীবন্ত হয়ে উঠে এই গানে। যেমন, এই পদটিতে রয়েছে মোষের পিঠে আরোহণকারী রাখাল বালকের গান-

“ওকি মইষাল রে

ছাড়িয়া যান না মোক

কাগাশিয়ার ঘরে রে।”

এছাড়াও, কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায় কোনো বিশেষ মেলা বা উৎসব-পার্বণের গল্প, বন্ধুকে আহ্বানের আবেগ, গাড়োয়ানের রোজনামচা, দেশীয় লোকাচার, এবং আরো অনেক কিছুই। এই গান ছাড়া যেমন এই অঞ্চলের মানুষ সম্পূর্ণ নন, তেমনই মানুষের জীবনগাথা ছাড়া এই গানও যেন অসম্পূর্ণ।

ভাওয়াইয়া শিল্পীগণ

প্রধানত স্থানীয় রাজবংশী ও কামতাপুরী সম্প্রদায়ের মানুষজনই ভাওয়াইয়া শিল্পী হয়ে থাকেন। এছাড়াও, ব্রাহ্মণ, কোচ, যোগী, খেন ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও এই শিল্পের সাথে যুক্ত।

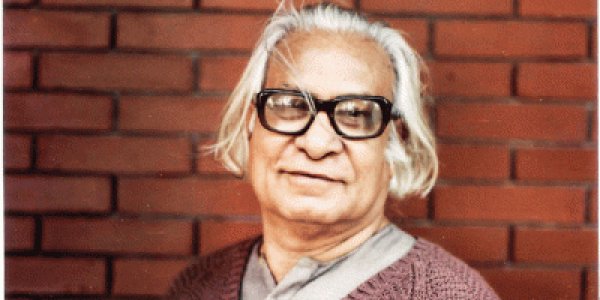

ভাওয়াইয়ার কথা আলোচনা করতে গেলে অবধারিতভাবে উঠে আসবে ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমেদের নাম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাওয়াইয়াকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে লোকসমাজ তার প্রতি চিরঋণী। লেখার প্রথমে উল্লিখিত ভাওয়াইয়া পদটি তারই লেখা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বন্ধু ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের। এইচএমভিতে নজরুল যখন কাজ করতেন, তখন তার লেখা প্রথম ইসলামী গান আব্বাস উদ্দিনের সৌজন্যেই রেকর্ড করা হয়। তার আগে থেকেই আব্বাস নজরুলগীতি ও অন্যান্য গান গেয়ে প্রভূত প্রশংসা কুড়োচ্ছেন।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে পল্লীকবি হিসেবে খ্যাত জসীম উদ্দিনের সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠলে দুজনে মিলে কলকাতা শহরে লোকসঙ্গীতকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। তাকে ভাওয়াইয়া সম্রাট নামে ডাকা হলেও কলকাতায় এসে প্রথম দিকে তিনি ভাটিয়ালি গেয়েছিলেন। ভাওয়াইয়া গানে বাদ্যযন্ত্রের সুরের ফাঁকে ফাঁকে গানের সুরকে ভেঙে দেওয়ার মাঝেই লুকিয়ে থাকে এর মাধুর্য। এ বিষয়টি আব্বাসউদ্দিনের ছিল সহজাত। তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সুরের ভাঙনে সুর তুলতে পারতেন। ফলে, তার কণ্ঠে ভাওয়াইয়া যেন নবজীবন লাভ করে।

দোতারাবাদক কানাইলাল শীলের সাথে তাঁর যুগলবন্দির কথা সর্বজনবিদিত। কানাই শীল ছাড়াও তার সঙ্গে বাজাতেন স্বল্প-পরিচিত অন্ধ গ্রামীন শিল্পী টগর। স্বাধীনতার পর যখন দেশভাগ হয়, তখন আব্বাস উদ্দীন ঢাকায়। ঢাকা পাকিস্তানের অংশ হলো। ১৪ই আগস্ট ঢাকার বেতারকেন্দ্র থেকে রাত বারোটার পর সম্প্রচারিত হলো আব্বাসের গলায় লোকগীতি। তিনি ফিলিপিন্স, বার্মা, জার্মানিতে গিয়ে গান গেয়ে এসেছিলেন।

অকালে চলে যাওয়া এই কিংবদন্তি মানুষটির সূচিত ধারাকে বর্তমানে বহন করছেন তার সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র মুস্তাফা জামান আব্বাসী ও কন্যা ফেরদৌসী রহমান। ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়াকে মানুষের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের পরিশ্রম সত্যিই অনস্বীকার্য। আব্বাস উদ্দিনের ছোট ভাই আব্দুল করিমও ছিলেন একজন কবি। তার লেখা অনেক কবিতাকেই গানে রূপ দিয়েছেন দাদা আব্বাস। আব্দুল করিম রচিত কয়েকটি বিখ্যাত পদ হলো,

‘পতিধন মোর দূর দ্যাশে

মৈলাম পৈল কালা চিকন ক্যাশেরে’

‘ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে

বন্ধুরে ছাড়িয়া রইতে পারি না রে’

‘বটবৃক্ষের মায়া যেমন রে

মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে’

…ইত্যাদি। আব্বাস উদ্দিনের পর তার ধারাটি সফলভাবে বহন করে নিয়ে গেছেন বাংলাদেশের শিল্পীগণ মহম্মদ কছিম উদ্দিন, মহেশচন্দ্র রায়, হরলাল রায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের হরিশচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া, প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে প্রমুখ শিল্পীগণ। বর্তমানে বাংলাদেশে ভূপতিভূষণ বর্মা, ভবতরণ বর্মা, পঞ্চানন রায়রা রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজন রায়, প্রদ্যুত রায়, টুম্পা বর্মন, নটু বর্মন ও তার মেয়েরা উল্লেখযোগ্য ভাওয়াইয়া শিল্পী।

এরা এখনো এই গানের সাবেকি ধারাটি বজার রেখে দিয়েছেন। তবে এই প্রথিতযশা শিল্পীরা ছাড়াও গ্রামবাংলার কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছেন অচেনা অজানা শিল্পী ও কবি, যাদের নাম কখনো শিরোনামে আসে না। ভাওয়াইয়ার প্রকৃত প্রাণ তো এই নাম-না-জানা প্রতিভাবান গায়করাই। কিন্তু, প্রযুক্তি আর চাহিদার ইঁদুরদৌড়ের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে হারিয়ে যেতে বসেছে তাদের শিল্প, বন্ধ হতে বসেছে তাদের রুটি-রোজগার।

কেন অবলুপ্তির পথে?

আজকের পৃথিবীতে যেখানে যন্ত্রেরই প্রাধান্য, সেখানে সূক্ষ্ম মানব-অনুভূতি ও শিল্পের কদর প্রায় কমেই আসছে বলতে গেলে। লোকশিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে একপ্রকার অভিশাপ। কারণ, লোকশিল্পের মূল সুরই হচ্ছে তার প্রাচীনত্বে এবং সাবেকিয়ানায়। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব আঞ্চলিকতার ধারাটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গ আবশ্যিক, তা হলো দোতারা। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটছে সঙ্গীতকলায়। ফলে, ভাওয়াইয়া হারাচ্ছে তার নিজস্বতা। মুস্তাফা জামান আব্বাসী এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

“ভাওয়াইয়া হচ্ছে দোতারার গান। দোতারা না হলে ভাওয়াইয়া গাওয়া যাবে না। ভাওয়াইয়া হচ্ছে আভরণহীন সঙ্গীত, যা থাকবে চিরদিন নিরলংকৃত। অলংকার দিলেই মনে হবে, সে অন্যের মা, আমার নয়। আমার মা’র সাদা শাড়ি, তাতে একটি নীল পাড়। ঐটি আমার মা। যদি দশটা যন্ত্র জুড়ে দেন, তাহলে শুনতে ভালো লাগবে। কিন্তু ভাওয়াইয়া পালিয়ে যাবে। …যন্ত্রীরা ব্যবহার করছেন ম্যান্ডোলিনের স্ট্রোক অথবা স্প্যানিশ গীটারের স্ট্রোক, কিন্তু আসলটি (দোতারা) অনুপস্থিত।”

মুস্তাফা জামান আব্বাসী ভাওয়াইয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে যারপরনাই চিন্তিত। তার মতে, দোতারা শিক্ষা বা ভাওয়াইয়া গাওয়ার জন্য যে একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, বেশিরভাগ আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে তা নেই, তারা দর্শকের মনোরঞ্জন করতে আধুনিক চটকদারি-মিশ্রিত সুরকে ভাওয়াইয়ার মধ্যে এনে ফেলছেন, ফলে চোখের সামনে ভাওয়াইয়ার মৃত্যু ঘটছে ধীরে ধীরে।

এমনকি ভাওয়াইয়ার সঙ্গে আরও যে একটি ‘ভা’-এর নাম উঠে আসে, সেই ভাটিয়ালি বা বিচ্ছেদীর সুরের সঙ্গেও ভাওয়াইয়ার সুরের মিল নেই। যিনি ভাটিয়ালি বা বিচ্ছেদী গানের সঙ্গে দোতারা বাজান, তিনি যে ভাওয়াইয়ার সঙ্গেও সমান দক্ষতার সাথে দোতারা বাজাতে পারবেন, এমনটা নয়। কারণ, ভাওয়াইয়ার বোল রাজবংশী ভাষায় লিখিত, তার মেজাজ আলাদা, বাজানোর পদ্ধতি আলাদা।

ভাওয়াইয়ার দোতারা হয় লম্বা অবিকৃত, দুটি তার হয় মুগার সুতো দিয়ে, মাঝেরটি হয় ধাতব। এরকম যন্ত্রসজ্জা হলেই একমাত্র অবিকৃত ভাওয়াইয়া গাওয়া সম্ভব হয়। বাদ্যযন্ত্রের যে স্ট্রোকের উপর জোর দিতে চাইছেন মুস্তাফা জামান আব্বাসী, সেই স্ট্রোকটিই অনেক ভাওয়াইয়া বাদক জানেন না বলে দাবি করছেন তিনি।

দোতারার পর যে যন্ত্রটি বহুল ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো সারিন্দা। বর্তমানে এর জায়গা নিয়ে নিচ্ছে বেহালা। আসলে, এখনকার নির্মাতারাই এ ধরনের যন্ত্র আর বানাতে চান না চাহিদার অভাবে। এর ফলে সাবেকিয়ানায় বিশ্বাসী শিল্পীরাও গানকে বাঁচিয়ে রাখতে যন্ত্র বদলাতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই মিশ্র-সংস্কৃতির প্রবণতার পাশাপাশি শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার অবনতিও এই সনাতনী লোকসঙ্গীতের অবলুপ্তির কারণ। উত্তর বাংলাদেশের প্রধান যে দুটি ভাওয়াইয়া-সমৃদ্ধ অঞ্চল, সেই রংপুর ও কুড়িগ্রামের প্রতিভাবান শিল্পীরা কোনোরকম আর্থিক সহায়তা পান না। মুস্তাফা লিখছেন- “ভুপতিভুষণ বর্মা, পঞ্চানন রায় ও এখানকার শিল্পীরা প্রায় না খেয়ে আছেন।” পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সনাতনী ঐতিহ্যকে বজায় রাখাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। ভূপতিভূষণ বা পঞ্চাননের মতো আরো অনেক শিল্পীরা আছেন যাদের একসময় শ্রোতামহলে দারুণ কদর থাকলেও বর্তমানে দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই।

রংপুরের কনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর গ্রামের রত্না সেন একসময় নিয়মিত সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতেন। আর্থিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। সেই টাকাতে নিজের মা এবং অন্যান্য ভাইবোনেদের ভরণপোষণের দায়িত্বও সামলেছেন। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের অনুষ্ঠান আর হয়ই না, ফলে পেটের টানে রত্নাকে নিতে হয়েছে দিনমজুরের কাজ। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে গান গেয়ে থাকেন, কিন্তু তাতে পর্যাপ্ত রোজগার হয় না। একসময়ের জনপ্রিয় শিল্পী এখন শুধুমাত্র টাকার অভাবে নিজের হারমোনিয়ামটিও মেরামত করতে অপারগ। একসময় গান ছাড়া যাত্রাদলের হয়ে অভিনয়ও করেছেন। তবে শতকষ্টেও সৃষ্টিশীল শিল্পীমন শিল্পকে ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারে না। এখনো প্রতি রাতে তিনি রেওয়াজ করতে বসেন ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়েই। তিনি বলেন- “যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমি ভাওয়াইয়া গেয়ে যেতে চাই।”

একা রত্না নন, তিস্তার তীরবর্তী গ্রামগুলোর প্রায় সকল ভাওয়াইয়া গায়কদেরই অবস্থা প্রায় এক। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে আধুনিক গানের প্রাধান্য প্রায় গিলে খেয়ে নিচ্ছে বাংলার একান্ত আপন, প্রাচীন সংস্কৃতিকে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাদবলের পর নতুন সরকারের সময়ে লোকশিল্পীদের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকেই হারানো গৌরব ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু ছবিটা সর্বত্র এক নয়। যেমন, কোচবিহারের আয়েশা সরকার। উত্তরবঙ্গের এমন কোনো জায়গা ছিল না, যেখানে তিনি গান গাননি একটা সময়। সত্তর ও আশির দশকে এইচএমভি থেকে তার গানের রেকর্ড বার করা হয়েছিল। নামজাদা ভারতীয় রেকর্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে তাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণপদক।

আব্বাস-কন্যা স্বয়ং ফেরদৌসী রহমান তাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকেই এই গানের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। কাশবেড়া দেওয়া কুঁড়েঘরে বাস শুরু হয় আয়েশার। অভিমানী শিল্পী ভাওয়াইয়া উৎসবেও আর যোগদান করেন না। ভাওয়াইয়া শিল্পীদের জীবন-পরিণতির এই করুণাঘন আখ্যানকে পর্দায় সরলভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন চিত্র-পরিচালক শাহনেওয়াজ কাকলী। ‘উত্তরের সুর’ সিনেমাটিতে বর্ণিত হয়েছিল এক গ্রামীণ প্রতিভাবান শিল্পীর শিল্পকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, পেটের টানে শ্রমিক হয়ে উঠার ট্র্যাজেডি।

আব্বাস উদ্দিন, জসীম উদ্দিন, আব্দুল করিম, কছিম উদ্দিন, প্রতিমা বড়ুয়াদের পরম্পরা আজ সত্যিই বিলুপ্তির পথে। ভাওয়াইয়ার মতো একটি বহুল-প্রচলিত লোকগানের বিলুপ্তির অর্থ, একটি জাতির ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটা, যা কখনোই কাম্য নয়।

একটি মহৎ শিল্প শুধুমাত্র অবহেলায় পড়ে যদি শেষ হয়ে যায়, সংস্কৃতি-মনজ্ঞ বাঙালি জাতির কাছে তার চেয়ে বড় লজ্জার আর কিছুই নেই। পাশ্চাত্য প্রভাব, এমনকি দেশীয় প্রভাবের জাঁতাকলে পড়ে এমনিও তো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নেমে আসছে পরিকল্পিত, নিঃশব্দ আঘাত। শহুরে বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো বটেই, আরো বেশি আঘাত নেমে আসছে প্রাচীন বাংলা ও লোকসংস্কৃতির আঙিনার উপর। সেখানে নিজ-সংস্কৃতি রক্ষার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব জাতির নিজেরই।

গবেষক, শিল্পী, পৃষ্ঠপোষক এবং অবশ্যই শ্রোতামহল, সকলকেই এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা তো প্রয়োজনীয় বটেই, কিন্তু সবথেকে যে বিষয়টি এখানে প্রয়োজন, তা হলো বর্তমানের শিল্পীদের শিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাসা। কারণ, হাজার প্রতিকূলতায়ও শিল্পকে তো বাঁচিয়ে রাখতে পারেন একমাত্র শিল্পীই।