আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস কালের আবর্তে পর্যালোচনা করতে থাকি, তবে দেখব যে, ছোটবড় নানারকম মহামারিতে শুধু মানবজাতিই নয়, পশুপাখিও আক্রান্ত হয়েছে অসংখ্যবার। বড় বড় মহামারি যেমন- জাস্টিনিয়ান প্লেগ, দ্য ব্ল্যাক ডেথ, দ্য গ্রেট প্লেগ, কলেরা, ইয়োলো ফিভার, স্প্যানিশ ফ্লু, এশিয়ান ফ্লু, ইবোলা ইত্যাদি পৃথিবী থেকে কেড়ে নিয়েছে কোটি কোটি প্রাণ। প্রত্যেকটি মহামারিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আমরা যতই সভ্য থেকে সভ্যতর হই না কেন, প্রকৃতির কাছে আমরা বরাবরের মতোই অসহায়।

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র গ্রিসে টাইফাস মহামারিতে এথেন্সের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। বিউবোনিক প্লেগে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ মারা যায়, যা তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে ‘দ্য ব্ল্যাক ডেথ’ খ্যাত প্লেগ মহামারিতে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ধারণা করা হয়, ভারতীয় উপমহাদেশে কলেরার তাণ্ডবলীলায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ অবধি প্রায় ৮৭ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অন্যান্য মহামারিতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে লেখার পরিধি কেবল বাড়তেই থাকবে। তবে বাস্তবতা হলো, সেই পৌরাণিক সময় থেকে অদ্যাবধি নানা মহামারি পৃথিবী থেকে কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য প্রাণ।

সাম্প্রতিক সময়ে নভেল করোনাভাইরাসের ত্রাসে গত কয়েকমাস ধরে প্রায় সারা পৃথিবী প্রায় গৃহবন্দী। এক গভীর অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে পুরো পৃথিবীবাসীকে। তবুও সুদিনের আশায় থেমে নেই মানুষ।

ভাইরাসটিকে জয় করতে ডাক্তার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নানা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা একদিকে যেমন দিন-রাত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরাও প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন ভাইরাসটি প্রতিরোধে একটি কার্যকরী টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কারের নিমিত্তে। আশার কথা হলো, এত অল্প সময়ের মধ্যেই করোনাভাইরাসটি প্রতিরোধে মোট ৫৭টি টিকা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যে ৪০টি টিকা আছে প্রথম-দ্বিতীয় ক্লিনিক্যাল ধাপে। বাকি ১৭টি আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লিনিক্যাল ধাপে। এসব গবেষণা আরও বলছে, তৃতীয় ধাপে উত্তীর্ণ টিকাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রায় ৯৫ শতাংশ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাই আমরা গলা উচিয়ে এখন বলতেই পারি, টিকা প্রায় চলেই এসেছে! কিন্তু সমস্যা হলো, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার বর্তমান চাহিদানুযায়ী এত বিপুল পরিমাণ টিকা উৎপাদন রাতারাতি সম্ভব নয়।

বর্তমান সময়ের সবথেকে বড় প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়িয়েছে, অপ্রতুল পরিমাণ টিকাকে কী করে পুরো বিশ্ববাসীর মাঝে বণ্টন করা হবে? ইতোমধ্যেই বিভিন্ন খবরের কাগজ, গণমাধ্যম এবং অনলাইন মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের নিজস্ব টিকাদান কর্মসূচীর একেকটি মডেল সম্বন্ধে জানতে শুরু করেছি। তবে এসব মডেল তৈরির প্রাথমিক ভিত্তি বা নিয়ামকগুলো প্রায় একইরকম।

আমরা আজকে, এসব মডেল তৈরির পেছনের গাণিতিক মডেলটি সম্বন্ধে জানব। এই মডেলগুলোর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে, এগুলো কোনো ঘটনার কিংবা কার্যপ্রণালির বর্তমান সম্ভাব্যতার সাথে এর ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও একটি দৃঢ় ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। এছাড়াও মডেলগুলো সংক্রামক রোগ সম্পর্কে বুঝতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। মডেলগুলো মাত্র তিনটি চলক (Variable) সংবলিত সাধারণ ‘SIR Model’ থেকে কয়েক মিলিয়ন চলক সহ অত্যন্ত জটিল সিমুলেশন মডেলেও পরিশীলিত হতে পারে।

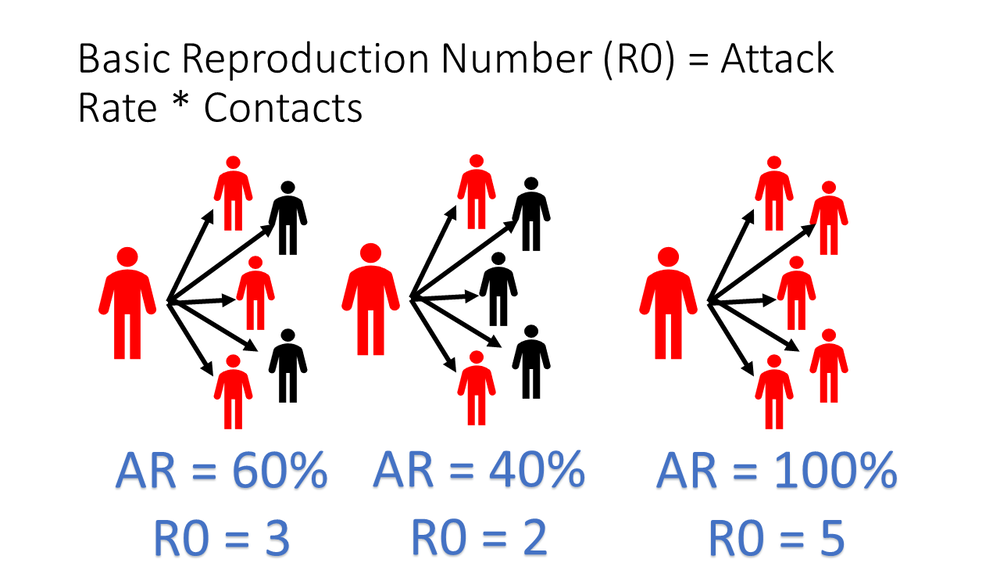

কোনো ভাইরাসজনিত মহামারির সংক্রমণ নির্ভর করে সে ভাইরাসের রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার ‘R₀’-এর উপর। R₀ যদি শূন্য হয়, তবে ভাইরাসটি একজন থেকে অপরজনের মাঝে ছড়ায় না। আবার রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার, ‘R₀ = 1’ হলে বুঝতে হবে, ভাইরাসটি একজনের মাধ্যমে শুধু অপর একজনের দেহেই সংক্রমিত হবে। কিন্তু সংখ্যাটি যদি একের বেশি (R₀ > 1 ) হয়, তবে সেক্ষেত্রে ভাইরাসটির সংক্রমণ ‘এক্সপোনেনশিয়াল’ হারে ছড়াতে থাকে।

আবার ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাইরাসের ক্ষেত্রে রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার, R₀ ভিন্ন ভিন্ন হতেও পারে। যেমন HIV ভাইরাসটি কেবল একজন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহনিঃসৃত রক্ত, বীর্য ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যজনের দেহে ছড়াতে পারে। তাই এ ভাইরাসের রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার R₀ কেবল এসব মাধ্যমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বায়ু, পানি ইত্যাদি মাধ্যমের ক্ষেত্রে HIV ভাইরাসটির রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার, R₀ মান শূন্য।

তবে এটি মাথায় রাখতে হবে, কোনো মহামারির ক্ষেত্রে কেবল রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার মহামারি সম্পর্কে সমস্ত জটিলতা একাই প্রতিফলিত করতে পারে না। একটি দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাইরাসটি কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বা পড়তে পারে, সে বিষয়ে একটি ন্যূনতম ধারণা দিয়ে থাকে।

একটি দেশের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যখন সে দেশের টিকাদান কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে থাকেন, তখন তারা এটি অবশ্যই মাথায় রাখেন যে, মোট জনসংখ্যার শতকরা কত শতাংশ সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে, এ ঝুঁকির গুরুতর ভাব এবং একটি বড় মহামারি রোধে একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ন্যূনতম শতকরা কত অংশকে টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। এগুলো ছাড়াও সংক্রামক ভাইরাসের বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করার জন্য তাদের লক্ষ্য থাকে, ভাইরাল সংক্রামকটির বিস্তারের হার বা রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার R₀-কে সম্ভাব্য ক্ষুদ্র মানে নিয়ে আসা; যাতে করে সংক্রামক ভাইরাসটির বিস্তার অন্তত ‘এক্সপোনেশিয়াল’ থেকে ‘লিনিয়ার’ বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

এক্সপোনেশিয়াল ও লিনিয়ার বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য

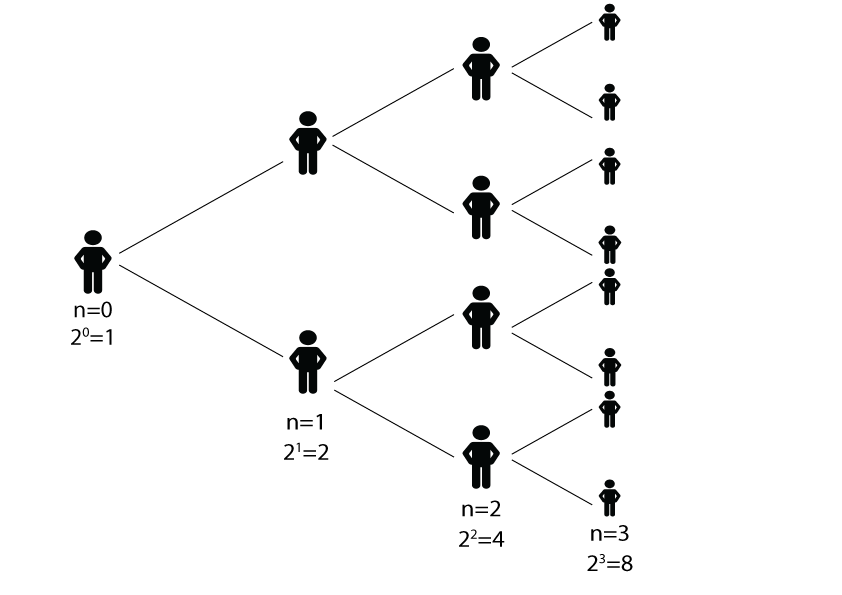

কোনো বৃদ্ধিকে লিনিয়ার বৃদ্ধি বলা হবে, যদি সমান সময় অন্তর অন্তর সমান হারেই বাড়তে থাকে। যদি এমন হয়, কোনো একটি গাছ প্রতি বছর ৫০ সে.মি. করে বাড়তে থাকে, তবে গাছটির বৃদ্ধিকে বলা হবে লিনিয়ার গ্রোথ বা বৃদ্ধি। কিন্তু যদি এটি বলা হতো, গাছটির প্রতি বছরে বৃদ্ধি, এর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হবে? সেক্ষেত্রে আজ থেকে ত্রিশ বছর পর গাছটির উচ্চতা কত হতে পারে? অনুমান করতে পারছেন কি?

আচ্ছা গাছের বৃদ্ধির কথা বাদ দেয়া যাক। এবার একটি সংবাদ ছড়ানোর বিষয় দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করি। ধরুন, একটি গোপন সংবাদ কেবল একজন ব্যক্তিই জানেন। তিনি একসময় মনস্থির করলেন, সংবাদটি তিনি আর কেবল নিজের মধ্যে রাখবেন না। কিন্তু প্রতিদিন কেবল একজন মানুষকেই তিনি সংবাদটির ব্যাপারে জানাবেন। তবে আজকের দিনে সংবাদটি কেবল একজন জানলে, আগামীকাল জানবে দু’জন। তার পরদিন জানবে তিনজন। এভাবে দিনের পর দিন যাবে, সাথে সাথে একজন একজন করে মানুষের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে, যারা সংবাদটি সম্বন্ধে অবহিত থাকবে। সে হিসেবে এক মাস বা ৩০ দিন পর কেবল ৩০ জন ব্যক্তিই সংবাদটি জানবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সংবাদটি ছড়ানোর পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা হবে লিনিয়ার গ্রোথ বা বৃদ্ধি।

কিন্তু যদি এমন হতো যে, ব্যক্তিটি সেই সংবাদটি প্রতিদিনে আরও দু’জন ব্যক্তিকে জানাতেন? তবে দ্বিতীয়দিন শেষে চারজন, তৃতীয়দিন শেষে আটজন এবং দিনের পর দিন যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে এক মাস পর প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ সংবাদটি সম্বন্ধে অবহিত থাকবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আপনারা যদি আর একটিমাত্র দিন ধৈর্য ধরেন, তবে দেখতে পাবেন, পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ, সংবাদটি জানার ক্ষেত্রে একই চিত্রে থাকবে! সংবাদ ছড়ানোর ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি প্রথমটির তুলনায় অনেক দ্রুতগতি সম্পন্ন, এ প্রক্রিয়াটিই এক্সপোনেশিয়াল বা সূচকীয় বৃদ্ধি।

রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বারের মান একের চেয়ে বেশি (R₀ > 1) হলেই ভাইরাল সংক্রমণগুলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু ভাইরাল সংক্রামক, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে, R₀ মান সাধারণত 2 বা 3 হয়। মাম্পসের ক্ষেত্রে এটি প্রায় 5 এবং হামের ক্ষেত্রে 12 থেকে 18।

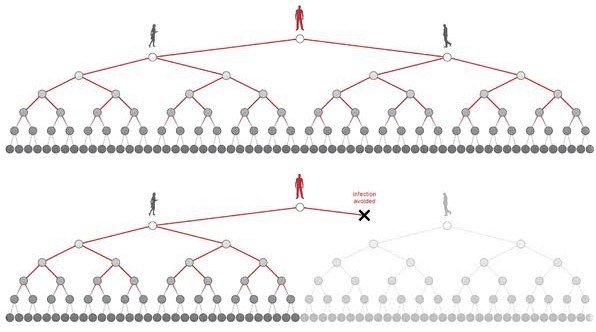

এখন যদি কোনো ভাইরাল সংক্রামক হঠাৎ করেই পৃথিবীতে একটি বড় মহামারির সৃষ্টি করে এবং সেটি প্রতিরোধে একটি কার্যকরী টিকাও আমাদের হাতে থাকে, যেটি উৎপাদন আবার বর্তমান জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল; তবে সেক্ষেত্রে টিকাদান কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হবে R₀-কে কমিয়ে অবশ্যই 1-এ নিয়ে আসা। যাতে করে ভাইরাল সংক্রামকটি যেন এক্সপোনেনশিয়ালি সংক্রমণের সুযোগ আর না পায়।

ধরা যাক, করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে সংক্রমণের হার বা রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার 3। এখন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মোট ৩০ জন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। তবে অনুমান করা যায়, সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল তিনজন ব্যক্তি করোনাভাইরাসটি দ্বারা সংক্রমিত হবেন। আর বাকি সবার সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা মোটামুটি ১০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে।

এখন যদি করোনা ভাইরাসের রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বারটি টিকা প্রদানের মাধ্যমে 3 থেকে 1-এ আনতে চাওয়া হয়, তবে একটি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রতি তিনজনের মধ্যে দু’জনকে অথবা প্রায় ৬৬.৬৭ শতাংশ মানুষকে টিকা নিতে হবে। সে হিসেবে সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ২০ জন ব্যক্তিকে কোভিড-১৯ এর টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আনতেই হবে। এর ফলে করোনাভাইরাসের বিস্তার হার এক্সপোনেশিয়াল থেকে লিনিয়ার গ্রোথে রূপান্তরিত হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের বিস্তার হার বা রিপ্রোডাক্টিভ নাম্বার 1.87 এবং ভাইরাসটির সংক্রমণ কোনো কোনো অংশে এক্সপোনেনশিয়াল। এখন বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে টিকা পাবার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আছে, সেগুলো বিবেচনায় আনলে কারো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, বাংলাদেশ সরকার হয়তো তার পুরো জনগোষ্ঠীকে একবারেই টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আনার দৃঢ় অবস্থানে নেই।

তবে বাংলাদেশকে করোনাভাইরাসের বিপরীতে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে উচিত হবে, ভাইরাসটির সংক্রমণ হার কমিয়ে 1-এ নিয়ে আসা। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের (2.56) তুলনায় কম, তবু এর বৃহৎ জনগোষ্ঠী মধ্যে ভাইরাসটি প্রতিরোধে অ্যান্টিবডি তৈরির লক্ষ্যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশকে টিকাদান কর্মসূচী বা হার্ড ইমিউনিটির মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, যদি কোনো দেশের পুরো জনগোষ্ঠীকে টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আনার সুযোগ ও সক্ষমতা দুটোই থাকে, তবে সেটি হবে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। কোনো ভাইরাল সংক্রামকের বিস্তারকে যতই সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হোক না কেন, কেবল একজন ব্যক্তির মাঝে ভাইরাসটি ছড়ানোও আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

ভাইরাল সংক্রামকগুলো যখন পোষক দেহে সংক্রমিত হয় এবং সেখানে বংশবিস্তারের চেষ্টা করে, তখন যেকোনো প্রতিকূলতায় তারা তাদের বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ গঠনে নানান ধরনের পরিবর্তন এনে থাকে। এটিকে জিনতত্ত্ব প্রকৌশল বিদ্যায় ‘মিউটেশন’ বলা হয়। এসব মিউটেড ভাইরাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ভাইরাসের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে এবং প্রতিরোধে পূ্র্ববর্তী ভাইরাসের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত টিকা বা প্রতিষেধক তখন কার্যকরী ভূমিকা নাও রাখতে পারে। এ ব্যাপারটি সতর্কতার সাথে ভাবতে হবে।