আজ যে মানুষটির গল্প করতে যাচ্ছি তার নাম অ্যালান টুরিং। কম্পিউটার বিজ্ঞানে টুরিং মেশিন এবং টুরিং টেস্ট প্রবর্তনের জন্য টুরিং চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা সকলেই প্রায় প্রতিদিন কীভাবে টুরিং টেস্টের সম্মুখীন হচ্ছি, লেখার এক অংশে থাকছে সে কথাও।

চার-পাঁচ বছর আগে যদি এ লেখাটা লিখতাম লিখতাম, আমার ধারণা অনেকেই হয়তো নাম শুনে তাকে চিনতে পারতেন না। ইন্টারনেটের যুগ, অ্যালান টুরিংকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, সেই সুবাদে অনেকেই এখন তাকে চেনে। তবে ইতিহাসের এমন এক প্রবাদতুল্য পুরুষের জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সারসংক্ষেপ লেখার তাগিদ থেকেই এ লেখার অবতারণা।

প্রথমেই একটি গুজবকে চিরনিদ্রায় পাঠিয়ে দেয়া যাক। অনেকেই মনে করেন এবং ইন্টারনেটেও বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া যাবে যে, স্টিভ জবসের ‘অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড’-এর লোগোটি এসেছে টুরিং এর জীবন থেকে। টুরিং বিষাক্ত আপেল খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বিধায় এ ঘটনাটি স্মরণ করা হয়েছে লোগোতে। কিন্তু লোগোটির মূলত এমন কোনো অর্থই নেই। অ্যাপলের প্রথম লোগোটি ছিল- আপেল গাছের নিচে বসে রয়েছেন স্যার আইজ্যাক নিউটন। স্টিভ জবস একসময় গ্রাফিক ডিজাইনারকে বলেন, সম্পূর্ণ নতুন একটি লোগো তৈরি করতে। তখনই আসে অ্যাপলের বর্তমান লোগো, প্রথমদিকে অবশ্য রঙিন ছিল লোগোটি। অল্প কামড় দেয়া আপেলের ব্যাপারে ডিজাইনার সাহেব বলেন, লোগোটি দেখে টমেটো-টমেটো মনে হচ্ছিলো, তাই আপেল বোঝাতে এমনটা রাখা হয়েছে সচেতনভাবে।

অল্প কিছু কথা দিয়ে অ্যালান টুরিংকে আসলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, অসম্ভব জ্ঞানী একজন গণিতবিদ ছিলেন অ্যালান টুরিং। বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর গবেষণায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে বড় কোম্পানিগুলো। আর সেই ব্যাপারটির প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা কিন্তু ছিলেন অ্যালান টুরিং। ক্রিপ্টোগ্রাফি জগতের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি জার্মান এনিগমার গোপন তথ্য উদ্ধার করে।

অ্যালান টুরিংয়ের জীবন নিয়ে বানানো ‘দ্য ইমিটেশন গেইম’ সিনেমেয়ার পোস্টার। ছবিসূত্র: expatspost.com

আগে থেকেই একটি ব্যাপারে বলে রাখছি, যারা ‘দ্য ইমিটেশন গেইম’ চলচ্চিত্রটি দেখেছেন, তারা আমার এই লেখার সাথে সিনেমার বেশ কিছু ব্যাপারে অমিল খুঁজে পাবেন। চলচ্চিত্রকে বৈচিত্র্যময় করতেই চলচ্চিত্রের গল্পে টুরিং এর জীবনীর পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই লেখাতে আপনি বাস্তবতাকে পাবেন। আর বাস্তবের অনেক কিছুই আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। যদি কারো মনে সংশয় তৈরি হয়, অনুরোধ করছি, আপনি পড়ে যান, লেখার শেষে চলচ্চিত্রের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অ্যালান ম্যাথিসন টুরিং ছিলেন একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ, যুক্তিবিদ ও ক্রিপ্টোবিশেষজ্ঞ। তার বাবা জুলিয়াস টুরিং ছিলেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট। তিনি যখন ভারতে কর্মরত, সে সময়ে অ্যালান তার মায়ের গর্ভে আসেন। তারা চেয়েছিলেন তাদের সন্তানকে ইংল্যান্ডে বড় করতে। তাই তার মা এথেল তাকে গর্ভে নিয়েই চলে আসেন ইংল্যান্ডে। লন্ডনে ১৯১২ সালের ২৩ জুন জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

দৌড় প্রতিযোগিতায় অ্যালান টুরিং। ছবিসূত্র: therunnereclectic.com

টুরিং ছিলেন একজন পাকা দৌড়বিদ, তিনি দৌড়াতে বেশ পছন্দ করতেন। অনেকক্ষণ কাজের পর যখন অবসাদে ভুগতেন, তখন দৌড়ানোর ব্যাপারটি তার কাছে অবসাদ মুক্তির রাস্তা বলে মনে হতো। টুরিং ওয়াল্টন অ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্য ছিলেন। সদস্য থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতায় অনেকগুলো রেকর্ড তৈরি করেন। টুরিং কথা বলার সময় খানিকটা তোতলাতেন। তার জীবনীগ্রন্থের লেখক অ্যান্ড্রো হজেস উল্লেখ করেন যে, টুরিং কথা বলার সময় উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনের জন্যই দেরি করতেন।

ছয় বছর বয়সে সেইন্ট মাইকেলস-এ ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় তাকে। শৈশব থেকেই শিক্ষকেরা তার মেধার অনেক প্রশংসা করতেন। ১৯২৬ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে ডরসেটের শেরবর্ন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় খুব সহজেই উৎরে যান টুরিং। সেসময় আবার ধর্মঘট চলছিল, সকল যানবাহন ছিল বন্ধ। কিন্তু টুরিং স্কুলে যাওয়া বাদ দেননি। প্রথমদিনেই বাড়ি থেকে ষাট মাইল দূরে স্কুলে যান সাইকেল চালিয়ে। স্থানীয় পত্রিকায় সেই সংবাদ ছাপাও হয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে থেকে পড়াশোনা করাটা টুরিং এর পছন্দ হয়নি। তিনি তথাকথিত পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে সৃজনশীল ও স্বাধীন পড়াশোনায় সময় দিতেন বেশি। কিন্তু তার মায়ের খুবই ইচ্ছে ছিল, টুরিং যাতে একটি পাবলিক স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করেন।

শেরবর্নে পড়ার সময়েই তিনি স্কুলের প্রায় প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে নিয়মিত বিদ্রূপের শিকার হতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ নিজের এক জগৎ তিনি বানিয়ে রেখেছিলেন তার চারপাশে। তাই সবাই হাসাহাসি করতো তাকে নিয়ে। সেসময়েই আবির্ভাব ঘটে ক্রিস্টোফারের। ক্রিস্টোফার মরকম, যে কিনা টুরিং এর উপরের ক্লাসে পড়তো। বন্ধুত্বহীন টুরিংয়ের জীবনে ক্রিস্টোফার যখন সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, টুরিং সেই হাতকেই গভীর আবেগ নিয়ে আঁকড়ে ধরেন। ক্রিস্টোফারই টুরিংকে জ্ঞানের উচ্চতর শাখা, জ্যোতির্বিদ্যা, সংখ্যাতত্ত্ব সহ আরো অনেক কিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ধীরে ধীরে ক্রিস্টোফারের প্রভাব পড়তে শুরু করে টুরিং এর উপর, টুরিং ভালোবেসে ফেলেন তার একমাত্র বন্ধুটিকে। ১৯৩০ সালে বোভাইন টিউবারকুলেসিসে আক্রান্ত হয়ে ক্রিস্টোফারের মৃত্যু টুরিংয়ের জীবনকে একেবারে তছনছ করে তোলে। তবুও তিনি ঘুরে দাঁড়ান, ব্যথিত মন নিয়েই আবার শুরু করেন পড়াশোনা।

১৯৩১ সালের অক্টোবরে টুরিং কেমব্রিজে যান, কিংস কলেজে পড়াশোনার জন্য। তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থায় অনাগ্রহের দরুণ তাকে বঞ্চিত হতে হয় ট্রিনিটি কলেজের বৃত্তি থেকে। অগত্যা কিংস কলেজই বেছে নিতে হয় তার। সেখানে তিনি গণিত নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি একজন স্নাতক ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৩ সালে টুরিং পরিচিত হন গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার সাথে। ১৯৩৫ সালে তিনি সেই কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন ‘গাউসিয়ান এরর ফাংশন’ নিয়ে গবেষণার জন্য। তখন তার বয়স মাত্র বাইশ বছর। সেই বছরেই তিনি ‘টুরিং মেশিন’-এর প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, “কোনো যন্ত্রকে যদি অ্যালগরিদমের আওতাধীন করা হয়, তাহলে সেটার পক্ষে সকল গাণিতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।” অ্যালগরিদম শব্দটি বর্তমানে খুবই প্রচলিত, অথচ সেই ধারণাটিই কিন্তু প্রথম নিয়ে আসেন অ্যালান টুরিং। সম্ভাব্যতা থিওরিতে অবদানের জন্য ১৯৩৬ সালে টুরিংকে স্মিথ পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

কিংস কলেজ। ছবিসূত্র: wikimedia commons

সেসময় একটি অ্যালগরিদমের ক্ষমতা বাস্তবে প্রমাণ করে দেখানো এতটা সহজ ছিল না, কেননা কম্পিউটারগুলো তখন ছিল অত্যন্ত ধীরগতির। কিন্তু বর্তমানে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেই প্রস্তাবনারই বাস্তবরূপ দেখছি। আমাদের দেশেও আজকাল অনেকেই প্রোগ্রামিংয়ের সাথে পরিচিত, স্কুল পর্যায় থেকেই প্রোগ্রামিং শেখানো শুরু হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে আমরা কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই টুরিং এর প্রস্তাবনারই প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি প্রতিবার। প্রতিটি প্রোগ্রামিং সমস্যার জন্য একটি অ্যালগরিদম লিখে ফেলছি মুহূর্তের মাঝে, তাতে ইনপুট প্রদান করা হলে অ্যালগরিদমটি আমাদের এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে আউটপুট প্রদান করছে। ১৯৩৭ সালে টুরিং চলে আসেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে তিনি গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার উপর পিএইচডি গবেষণা শুরু করেন আলোনজো চার্চের অধীনে। ১৯৩৮ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে টুরিং বাকিংহ্যামশায়ারের ব্লেচলি পার্কে চলে আসেন সরকারি কোড ও সাইফার স্কুলে যোগদানের উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে টুরিং প্রত্যক্ষভাবে জার্মান নৌবাহিনীর গুপ্তসংকেত উদ্ধার করার কাজে জড়িয়ে পড়েন। সেসময়ে জার্মান এনকোডিং মেশিন এনিগমার কোড ভাঙার জন্য ব্লেচলি পার্কে একটি দল কাজ করতো।

১৯২৬ সালে ব্লেচলি পার্ক। ছবিসূত্র: www.historyextra.com

বর্তমানে ব্লেচলি পার্ক। ছবিসূত্র: amtipu05.blogspot.com

এনিগমাতে কোনো তথ্য এনক্রিপ্ট করা হলে এর সমাধান দাঁড়াবে ১৫৯ মিলিয়ন মিলিয়ন রকমের। সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি ছিল একদম অসম্ভব পর্যায়ের। তাও যদি এমন কোনো সমাধানের জন্য আগানো যায়, রাত ১২টার পর সবকিছু ভেস্তে যেতো। কেননা প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা পরপর রাত ১২টায় জার্মান শিবিরে রক্ষিত এনিগমা মেশিনের কীওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলা হতো। টুরিং ভাবেন, “প্রতিদিন কনফিগারেশন খুঁজে তথ্য বের করা সম্ভব নয়।”

এনিগমা হলপ জার্মান সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত এক যন্ত্র, যাতে কোনো সামরিক নির্দেশনাকে এনক্রিপ্ট করে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কাছে প্রেরণ করা হতো রেডিও সংকেতের মাধ্যমে। পথিমধ্যে কারো হাতে পড়লেও সমস্যা নেই, কেননা এই এনক্রিপ্টেড তথ্যগুলো উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না তখনকার সময়ে। ১৯৩২ সালে পোলিশ এক গণিতবিদ দল এনিগমা যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাটি বুঝতে সক্ষম হয়। এনিগমা কীভাবে কাজ করে সেটাও সকলের সামনে আসে। ১৯৩৮ সালে সেই দলটি এমন এক যন্ত্র তৈরি করে, যার দ্বারা এনিগমার এনক্রিপ্টেড তথ্য উদ্ধার সম্ভব। পুরো দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মারিয়ান রেজেস্কি। পোলিশ এক আইসক্রিমের নামে যন্ত্রটির নাম দেয়া হয়েছিল ‘বোম্বা’।

এনিগমা। ছবিসূত্র: amtipu05.blogspot.com

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এনিগমাকে আরো উন্নত উপায়ে ব্যবহার করতে শুরু করে জার্মানরা। ‘বোম্বা’ দ্বারা তথ্য উদ্ধার তখনই সম্ভব হতো, যখন এনিগমার ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা হয়। ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আপনাদের বুঝতে একটু কষ্ট হবে। ক্রিপ্টোগ্রাফির এনক্রিপশন পদ্ধতির মূলে রয়েছে কীওয়ার্ড। ধরুন আমি ‘Hat’ শব্দটিকে আপনার নিকট এনক্রিপ্টেড অবস্থায় প্রেরণ করবো। এনক্রিপ্ট করার জন্য প্রথমেই আমাকে কীওয়ার্ড নির্ধারণ করে আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখতে হবে। কীওয়ার্ড হলো প্রতিটি অক্ষরকে একঘর করে এগিয়ে দিবো আমি। ‘H’ এর পরিবর্তে ‘I’, ‘a’ এর পরিবর্তে ‘b’, ‘t’ এর পরিবর্তে ‘u’। শব্দটি এখন দাঁড়িয়েছে ‘Ibu’; যার কোনোরূপ অর্থ নেই। আপনি কীওয়ার্ড জানেন, খুব দ্রুতই প্রতিটি অক্ষরকে একঘর পিছিয়ে শব্দটি উদ্ধার করে ফেলতে পারবেন। বোম্বা ঠিক এই কাজটিই করতে সক্ষম ছিল। এটি এনিগমার কীওয়ার্ড উদ্ধার করতে পারতো সুনিপুণভাবে। কিন্তু বিধি বাম, জার্মানরা নতুন নিয়ম তৈরি করলো। এবার প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা পরপর এনিগমার কীওয়ার্ড পরিবর্তন করতে শুরু করে তারা। যার দরুণ বোম্বা তখন অকার্যকর হয়ে পড়ে। রেজেস্কি তখন তাদের বোম্বা ও এনিগমা বিষয়ক সকল তথ্য প্রেরণ করে ব্রিটিশ ও ফরাসী ইন্টেলিজেন্সে।

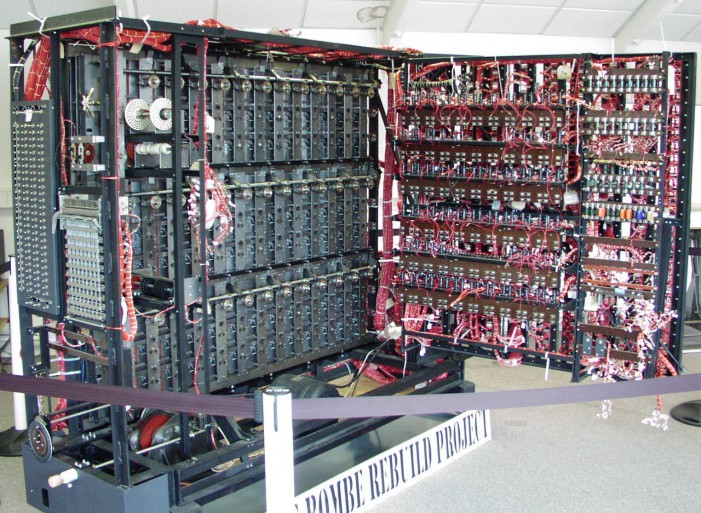

অতঃপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। টুরিং বোম্বাকে ভিত্তি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক যন্ত্রের প্রস্তাবনা নিয়ে হাজির হন ১৯৩৯ সালে শেষদিকে। তিনি বলেন যে, “মানুষের দ্বারা এনিগমাকে হারিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। বরং একটি যন্ত্রের পক্ষেই সেটি সম্ভব।” ১৯৪০ এর বসন্তেই এই যন্ত্র নির্মাণ সমাপ্ত হয়। তার নাম দেয়া হয় ‘বোম্বে’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়টুকুতে বোম্বে একে একে জার্মান সেনাবাহিনীর সকল এনক্রিপ্টেড তথ্য ভাঙতে শুরু করে। আটলান্টিকে নাৎসি বাহিনীর হেরে যাওয়ার ঘটনাটিও ঘটে বোম্বের এমন অভাবনীয় সাফল্যের ফলেই।

একটি সম্পূর্ণ ‘বোম্বে’ রেপ্লিকা। ছবিসূত্র: wikimedia commons

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৪৬ সালে টুরিংকে ‘Order of the British Empire’ উপাধি প্রদান করে, যদিও যুদ্ধে টুরিং এর অবদানকে গোপন রাখা হয় সম্পূর্ণরূপে। চার্চিলের ভাষ্যমতে, “টুরিংয়ের কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় দুই বছরের জন্য ছোট হয়ে এসেছে”।

যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ সালে টুরিং যোগ দেন লন্ডনের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবে। সেখানে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় একটি কম্পিউটার নির্মাণের। তিনি তখন তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের কাজে হাত দেন। স্বয়ংক্রিয় গণনাকারী যন্ত্রের নকশা করেন তিনি, যাতে ডিজিটাল গণনার জন্য অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৮ সালে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটিং ল্যাবে পরিচালকরূপে নিয়োগে পান টুরিং। ম্যাক্স নিউম্যান তার কাজগুলো দেখে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ নিজেই এই প্রস্তাবটি রাখেন টুরিং এর কাছে। নিউম্যান মনে করেছিলেন, গাণিতিক যুক্তিবিদ্যায় টুরিং এর অসামান্য দক্ষতাকে ব্যবহার করে কম্পিউটার প্রোগ্রামকে আরো উন্নত করা সম্ভব হবে।

ম্যানচেষ্টার ইউনিভার্সিটিতে কার্যরত অ্যালান টুরিং। ছবিসূত্র: blog.sciencemuseum.org.uk

স্কুলে থাকতেই টুরিং দাবা খেলার প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি তার একজন কলিগের সাথে মিলে এমন একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে সক্ষম হন, যে প্রোগ্রামটি কোনো মানুষের সাথে দাবা খেলতে পারবে। সেসময়ে এই প্রোগ্রাম চালিয়ে দাবা খেলতে সক্ষম কম্পিউটারই ছিল না। টুরিং তবু ফেরান্টি মার্ক-১ কম্পিউটারে চালানোর চেষ্টা করেন, সেই সময়ে দাবার একেকটি চাল দিতে আধ ঘণ্টার মত সময় লাগতো প্রোগ্রামটির। আগেই বলেছিলাম, অ্যালান টুরিং হয়তো তার সময়ের বহু পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কম্পিউটারগুলোর দাবা গেইম দেখে আমাদের গায়েই লাগে না, মনে হয় কত অবহেলায় না জানি কম্পিউটার পাল্টা চাল চেলে যাচ্ছে। অথচ এর পেছনে যে কতকিছু হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আমাদের ধারণা নেই।

টুরিং এবার যন্ত্রের চিন্তাশক্তি নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বের করার কথা ভাবতে শুরু করেন। সেই চিন্তা থেকেই জন্ম হয় টুরিং টেস্টের। ১৯৫০ সালে টুরিং একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ‘Computing Machinery & Intelligence’ এই নামে। আপনারাও পড়ে দেখতে পারেন গবেষণাপত্রটি। এই গবেষণাপত্রেই টুরিং টেস্টের কথা তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। একেই বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

টুরিং টেস্টের রয়েছে দুটি ধাপ। প্রথম ধাপে বলা হয়, দুটো রুমের একটিতে রয়েছে একটি ছেলে, অপরটিতে রয়েছে একটি মেয়ে। কারো সাথে কথা না বলে, লিখিত আকারে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে তৃতীয় একজনকে বাইরে থেকে নিশ্চিত করতে হবে কোন রুমে ছেলেটি রয়েছে এবং কোন রুমে মেয়েটি। দ্বিতীয় ধাপে, ছেলে ও মেয়ের পরিবর্তে এক রুমে রাখা হয় যেকোনো একজন মানুষ ও অপর রুমে একটি যন্ত্রকে। তৃতীয় ব্যক্তিকে এবার নির্ণয় করতে হবে কোন রুমে কে আছে। টুরিং টেস্টের দ্বিতীয় ধাপটিকে বলা হল ‘ইমিটেশন গেইম’।

এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয় বুঝে যাওয়ার কথা, প্রতিনিয়ত ইন্টারনেটে কীভাবে আপনাদেরকে টুরিং টেস্টের সম্মুখীন করা হয়। ক্যাপচার কথা স্মরণ করুন। আপনাকে ক্যাপচার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে, আপনি মানুষ নাকি যন্ত্র। প্রথমে টুরিং ভেবেছিলেন, কোনো যন্ত্রের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব কিনা। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার ধারণায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন যে, কোনো যন্ত্রের পক্ষে ইমিটেশন গেইমে অংশ নেয়া সম্ভব কিনা। অর্থাৎ দুটি রুমের কোনো একটিতে অবস্থান করে তৃতীয় ব্যক্তিকে হারিয়ে দেয়া সম্ভব কিনা। যদি একটি যন্ত্র যথেষ্ট স্মার্ট হয়, তাহলে তার পক্ষে খুব সহজেই সম্ভব হবে তৃতীয় ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রমাণ করার।

মানবজাতির সমকক্ষ হিসেবে সর্বপ্রথম যন্ত্রকে আসন দেয়ার কথা ভাবেন টুরিং। ছবিসূত্র: thenextweb.com

এই গবেষণাপত্রটি যখন প্রকাশিত হয়, মানুষের কাছে পুরোটা ব্যাপারটিই সায়েন্স ফিকশনের মত লেগেছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণাটি আমাদের কাছে দৈনন্দিন ব্যাপার, ক্যাপচা টেস্ট তো কোনো ব্যাপারই না।

১৯৩৬ সালে টুরিং মেশিনের প্রস্তাবনার জন্য ১৯৫১ সালে এসে টুরিং রয়্যাল সোস্যাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তখন তিনি জৈবিক কার্যাবলির গাণিতিক প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরের বছরই ১৯৫১ সালে টুরিং আরো একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, ‘Morphogenetic Theory’।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিশিয়ান আর্নল্ড ম্যুরের সাথে টুরিংয়ের ছিল সমকামিতার সম্পর্ক। ১৯৫২ সালে এই তথ্য প্রকাশিত হলে টুরিংকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। টুরিং ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন। কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেননি তিনি, এমনকি এর স্বপক্ষ সমর্থন করে কোনোরূপ বিবৃতিও দেননি। আইন অনুযায়ী তাকে হয় জেলে যেতে হবে, নাহয় ইস্ট্রোজেন হরমোন সেবন করতে হবে। টুরিং তার অসমাপ্ত কাজগুলোয় মনোনিবেশ করার জন্য ইস্ট্রোজেন হরমোন সেবনকেই বেছে নেন শাস্তিস্বরূপ। ইস্ট্রোজেন টুরিংকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক দুর্বল করতে শুরু করে। কিন্তু তবু তিনি তার কাজ থেকে পিছিয়ে পড়েননি। সে সময়টাতে তিনি গবেষণা করছিলেন কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে। সমকামিতার দরুণ তাকে সকল সরকারী গোপনীয় কার্যাবলী থেকে বহিষ্কার করা হয়। সম্ভবত এতে টুরিং অনেক কষ্ট পান এই ভেবে যে, তাকে আর কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না।

সকল কিছু থেকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে টুরিং আত্মহত্যা করেন ১৯৫৪ সালের ৭ই জুন। ময়নাতদন্ত হতে জানা যায় যে, তীব্র মাত্রার পটাশিয়াম সায়ানাইড সেবনের দরুণ বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছিল তার। মৃতদেহ পাওয়া যায় পরদিন ৮ই জুন। মৃতদেহের পাশে একটি আধ খাওয়া আপেল ছিল, কেউ কেউ ধারণা করেন আপেলকে সায়ানাইড দ্বারা বিষাক্ত করে খেয়েছিলেন তিনি। আপেলটিতে সায়ানাইডের উপস্থিতির জন্য পরীক্ষা করা হয়নি। টুরিং এর পাকস্থলীতেও কোনো আপেলের অংশ পাওয়া যায়নি।

টুরিং যখন মারা যান, সাধারণ জনগণের কোনো ধারণাই ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টুরিং কী অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

তথ্য প্রযুক্তিতে টুরিংয়ের অবদান যদি স্মরণ না করা হয়, তাহলে খুব অন্যায় করা হবে। কেননা তিনি ছিলেন তার সমকক্ষ মানুষদের থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে। ব্যাপারটি এমন যে, বর্তমান সময়ে তিনি যদি জন্মাতেন, তাহলে হয়তো তার দক্ষতা আরো অনেক কিছু করতে পারতো। কম্পিউটার জগতের নোবেল পুরষ্কার হিসেবে প্রণীত যে পুরষ্কারটি, তার নামেই সেটির নামকরণ করা হয়েছে- ‘দ্য টুরিং অ্যাওয়ার্ড’। কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ পুরষ্কারটি প্রদান করা হয়ে থাকে। এর থেকেই বোঝা যায়, অ্যালান টুরিং কম্পিউটার জগতের জন্য কত কিছু করেছেন। বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক মানা হয় কিন্তু অ্যালান টুরিংকেই।

ব্লেচলি পার্কে টুরিং এর ভাস্কর্য। ছবিসূত্র: pbs.org

২০০৭ সালের জুন মাসে ব্লেচলি পার্কে টুরিংয়ের একটি ভাস্কর্যও উন্মোচিত হয়। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাইগণ টুরিংকে তাদের মধ্যকার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচনা করেন। ২০০৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন টুরিংকে শাস্তি প্রদানের জন্য দাপ্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ২০১৩ সালে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাজকীয়ভাবে টুরিং এর শাস্তির জন্য মরণোত্তর ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

গত বছরের ২০ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার ‘টুরিং আইন’ ঘোষণা করে। এই আইনের মাধ্যমে সেসব মানুষকে ক্ষমা প্রদান করা হয় যাদেরকে পূর্বে সমকামিতার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল।

ছবিসূত্র: quotefancy.com

অ্যালান টুরিং যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আশানুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন ঘটানোর তৎপরতা মানবজীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। বুদ্ধিমান যন্ত্র মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে। জৈব বিবর্তনের দিক থেকে ধীর গতির মানুষ এ সব যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না।

টুরিং এর গল্প বলা শেষ। এবার চলচ্চিত্রের বেশ কিছু দিক তুলে ধরা যাক। চলচ্চিত্রে এনিগমা ডিকোডিং মেশিনটির নাম বলা হয়েছে ‘ক্রিস্টোফার’। মেশিনটির নাম আসলে ক্রিস্টোফার ছিল না, নাম ছিল ‘বোম্বে’। ‘বোম্বে’ ডিজাইনার হিসেবে হিউ আলেকজান্ডারের বিশেষ অবদান দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডিজাইনের অধিকাংশই ছিল গণিতবিদ গর্ডন ওয়েলচের। আরো একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, প্রথমবার যখন এনিগমার কোড ভেঙে তথ্য উদ্ধার করা হল, তা থেকে জানা যায় যে, আটলান্টিকে পরবর্তীতে জার্মানরা যেখানে আক্রমণ করতে যাচ্ছে, সেখানে পিটারের এক ভাই যুদ্ধরত। পিটার চেয়েছিল তার ভাইকে ব্যাপারটি অবগত করতে। কিন্তু জার্মানরা সন্দেহ করবে এই চিন্তায় টুরিং তাতে বাধা দেন। কিন্তু বাস্তবে পিটার হিল্টনের কোনো ভাই-ই ছিল না। টুরিংকে যেভাবে জেদি আর একগুঁয়ে হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে চলচ্চিত্রে, বাস্তবে তিনি তা ছিলেন না। অনেকটা অগোছালো আর লাজুক স্বভাবের ছিলেন তিনি। আর টুরিং মেশিন ও বোম্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জিনিস। বোম্বেকে ব্যবহার করেই টুরিং এনিগমা ডিকোড করেন, কিন্তু এর প্যাটেন্ট পুরোটা তার একার নয়। বোম্বে তৈরি করেন পোলিশ গণিতবিদ মারিয়ান রেজেস্কি, যা কেবল উন্নতকরণের কাজ করেন টুরিং।

ফিচার ছবিসূত্র: is301.com