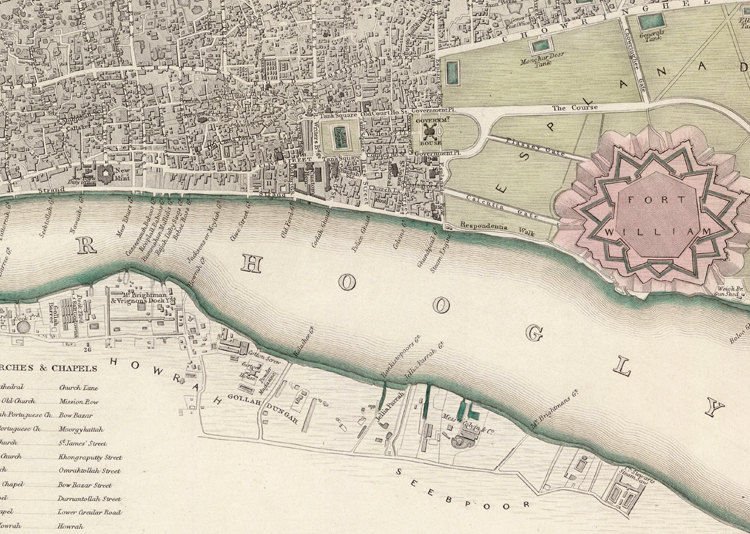

কলকাতা, আনন্দের নগরী। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতাকে বলা হয় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। প্রায় ১,৪৮০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই শহরটি হুগলী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ৩০০ বছরের পুরনো ইতিহাসে সমৃদ্ধ কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জব চার্নক নামের এক ইংরেজ সওদাগরের হাতে। উপমহাদেশে কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধি ও সুদৃঢ় করার জন্য সেদিন এই ইংরেজ হুগলীপাড়ের এক জলাভূমিতে যে বসতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, কালে কালে তা আজ এক সুবিশাল মেট্রোপলিটন সিটিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশত বছর আগে একজন ব্রিটিশ বেনিয়া কীভাবে এই উপমহাদেশের এক অজপাড়াগাঁয়ে এসে আস্তানা গাড়লেন, ধীরে ধীরে স্থাপন করলেন একটি শহর, যা পরবর্তী কালে হয়ে উঠলো উপমহাদেশের রাজধানী? আসুন পাঠক, আপনাদের জানাই এক দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, উচ্চাকাঙ্খী ও দূরদর্শী ইংরেজ রাজভৃত্যের জীবনের গল্প।

প্রাথমিক জীবন

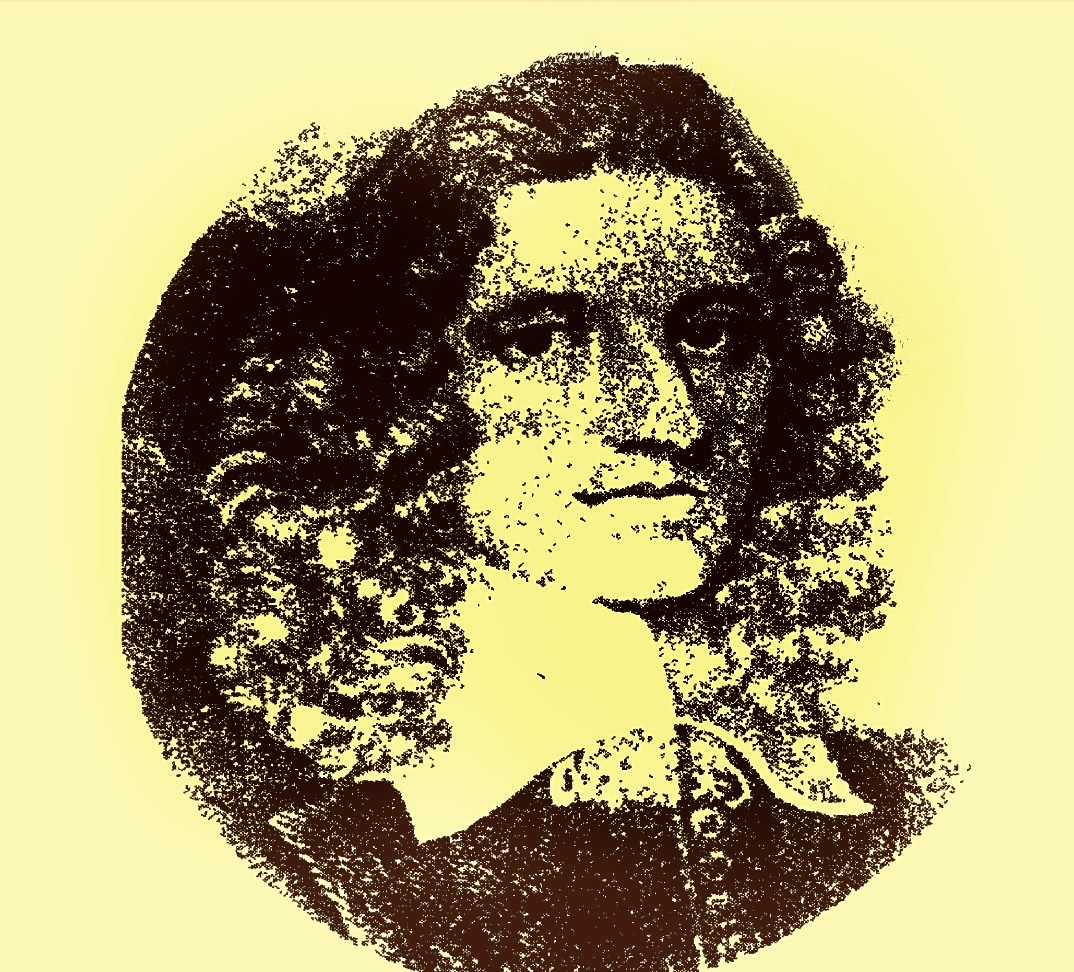

জব চার্নকের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারের বাসিন্দা। ষোড়শ শতকে চার্নক বংশের একটি অংশ লন্ডনে এবং আরেকটি অংশ বেডফোর্ডশায়ারে বাস করা শুরু করে। জব চার্নকের বাবা রিচার্ড চার্নক লন্ডনের বাসিন্দা ছিলেন। তবে বেডফোর্ডশায়ারের পারিবারিক সম্পত্তিতেও তার মালিকানা ছিল। জব চার্নক ঠিক কত সালে জন্মেছিলেন তা নিয়ে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আসলে চার্নকের প্রাথমিক জীবন নিয়ে তেমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি ঐতিহাসিকরা। তার জন্মসাল আনুমানিক ১৬৩১। চার্নকের মায়ের মৃত্যু কখন হয় তা নিয়েও ঐতিহাসিকরা কিছু জানতে পারেননি। তবে যেহেতু রিচার্ড চার্নক তার উইলে নিজের স্ত্রী’র ব্যাপারে কিছু লিখে যাননি এবং উইলটি তিনি করেছিলেন ১৬৬৩ সালে, তাই ঐতিহাসিকরা ধরে নিয়েছেন চার্নকের মায়ের মৃত্যু ঘটেছিল ১৬৬৩ সালে বা তার আগে।

ভারতবর্ষে আগমন

জব চার্নক ১৬৫৬ সালে প্রথম ভারতবর্ষে পৌঁছান। এরপর আর কখনো তিনি ইংল্যান্ডে ফেরত যাননি। প্রথমে কিছুদিন কাশিমবাজার ও হুগলীতে অবস্থান করেন। হুগলীতে কিছুকাল অবস্থান করার পর চার্নক পাটনায় চলে যান। ধীরে ধীরে তিনি ভারতবর্ষীয় আদবকেতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। থমাস ডেভিডকে লেখা হেনরি অ্যাল্ডওর্থের এক চিঠি থেকে জানা যায়, হুগলী থেকে পাটনা যাওয়ার পথে চার্নক ইংরেজদের মধ্যে সর্বপ্রথম চুল ছোট করে ভারতীয় পোষাক গ্রহণ করেন। সেকারণে তার জাতভাই ইংরেজরা হাসিঠাট্টা করলেও বাংলা আর বিহারের মানুষের কাছ থেকে তিনি প্রশংসাই পেয়েছিলেন। ভারত-জীবনের একদম শুরু থেকেই চার্নক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি, অভ্যাসের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি ঐ সময়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত ভাষা ফার্সিও শিখে নিয়েছিলেন তিনি।

পাটনায় ইংরেজদের কুঠি ছিল লালগঞ্জের পাশে সিংঘিয়ায়, গান্দাকি নদীর তীরে। ফেব্রুয়ারি, ১৬৫৯ সালে জব চার্নক পাটনায় অবতরণ করেন এবং পরবর্তী বিশ বছর সেখানেই বাস করেন। চ্যাম্বারলেইন ছিলেন পাটনা কুঠির প্রথম প্রধান।

পাটনায় চার্নকের দায়িত্ব ছিল পাঁচ বছরের, ১৬৬৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে বাংলায় ইংরেজদের কুঠিসমূহের তৎকালীন নবনিযুক্ত প্রধান উইলিয়াম ব্লেকের অনুরোধক্রমে চার্নক ১৬৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি থেকে যাওয়ার মনস্থির করেন, কিন্তু সাথে জুড়ে দেন একটি শর্ত। তাকে পাটনা কুঠির প্রধান করতে হবে। অবশেষে তা-ই হয়, জব চার্নককে পাটনা কুঠির কুঠিয়ালের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে হয়তো চার্নক পুনরায় মত পাল্টেছিলেন। কারণ ইংল্যান্ডে ফেরত না গিয়ে তিনি ১৬৭৯ সাল পর্যন্ত পরবর্তী ষোল বছর একটানা পাটনা কুঠির ‘কুঠির সাহেব’-এর দায়িত্ব পালন করেন। তবে এই স্থায়িত্বের পেছনে অন্য একটি কারণ থাকতে পারে। ঐ সময়, অর্থাৎ ১৬৬৩ সালের দিকে চার্নকের বাবা রিচার্ড চার্নক ইংল্যান্ডে মারা যান। একমাত্র ভাই, স্টিফেন তখন অজ্ঞাতবাস করছেন, তার খবর কেউ জানে না। তাই হয়তো স্বদেশে ফেরত যাবার কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাননি তিনি।

১৬৭১ সালে চার্নকের মাইনে বেড়ে দাঁড়ায় বার্ষিক ৪০ পাউন্ডে। ১৬৭৮ সালে ফোর্ট সেইন্ট জর্জের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের জন্য চার্নককে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

১৬৭৯ সালের ১২ জুলাই, মাদ্রাজ কাউন্সিল চার্নককে কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির প্রধান হিসেবে স্যার এডওয়ার্ড লিটনটনের স্থলাভিষিক্ত করে। বাংলার রেশম বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার। চার্নক এই পদ গ্রহণ করলেও তাৎক্ষণিকভাবে পাটনা ছেড়ে কাশিমবাজার চলে আসেননি। কারণ তিনি তখন পাটনা কুঠির উৎপাদিত পণ্য নৌকাবোঝাই করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

সে সময় হুগলী নদীতে জলদস্যুদের উপদ্রব ছিল, প্রায়শই কোম্পানির মাল লুন্ঠন করে নিত তারা। তাই এসব ঝক্কি শেষ করার পরেই কাশিমবাজার কুঠির দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার চিন্তা করেন তিনি। ঐ সময় ফোর্ট সেইন্ট জর্জের দুর্গপ্রতিনিধি ছিলেন স্যার স্ট্রেইন্সহ্যাম ম্যাস্টার। তিনি চার্নককে দেরি না করে কাশিমবাজার কুঠিতে তার লোকজন নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব হাজিরা দিতে বলেন। এমনকি পাটনা থেকে আসতে চার্নকের দেরি দেখে তিনি তার পদোন্নতি বাতিলেরও হুমকি দেন। কিন্তু চার্নক তাতে কর্ণপাত করেননি। কারণ ততদিনে চার্নক বুঝে গিয়েছিলেন, কোম্পানির তার মতো লোকের প্রয়োজন, তাকে কখনো বিতাড়িত করবে না কর্তৃপক্ষ। আসলেই তা-ই। কারণ চার্নককে অনেকবারই স্থানীয় লোকজনের শক্ত বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এছাড়া এত বছরের স্থিতিকালে তিনি স্থানীয়দের মানসিকতা অনেকাংশে বুঝে গিয়েছিলেন। ফলে ক্রমশ তিনি একজন পোড়খাওয়া, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ইংরেজ বেনিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

এদিকে প্রতিবছর ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলো, চার্নকের মতো অভিজ্ঞতালব্ধ কাউকেই তাদের দরকার ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্যের ভিত সুদৃঢ় করার জন্য। অবশেষে ১৬৮১ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির দায়িত্ব গ্রহণ করেন জব চার্নক।

ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধ

ব্রিটিশরা ভারতভূমিতে পদার্পণ করার পর থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে শুল্ক নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৬৮৬ সালের দিকে দু’পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লাগে এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চার্নকের অধীনে ঐ বছর একটি বাহিনী মোতায়েন করে। ক্যাপ্টেন আর্বাথন্যাটের সহায়তায় চার্নক হুগলী জেলার ফৌজদারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। বাংলার মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধনৈপুণ্য দেখে যারপরনাই বিস্মিত হন। তিনি কোম্পানির পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পথ খুঁজছিলেন। তখন চার্নককে বাধ্য হয়েই শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

চার্নক শায়েস্তা খানের অনেক শস্যাগার আর লবণের ভান্ডার ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হুগলী নদী পাড়ি দেওয়ার সময় অনেক গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেও জানা যায়। নদীপথে এগোতে এগোতে চার্নক একসময় সুতানটিতে থামেন। হুগলীর দক্ষিণ তীর ঘেষা এই ছোট গ্রামটিতে তুলার মৌসুমে ছোটোখাট একটা বাজার গজিয়ে উঠতো। চার্নক সুতানটিতে অল্প কিছুদিন অবস্থান করে হিজিলির দিকে অগ্রসর হন। এই সময় তাকে প্রায় ১২,০০০ সৈন্যের শক্তিশালী মুঘল বাহিনীর কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়। কিন্তু যখন ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ আনকোরা ৭০ জন সৈন্যের রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠানো হয়, তখন পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

নতুন সেনাবাহিনী পেয়ে দুঃসাহসী চার্নক একটি চাল চাললেন। তিনি ট্রাম্পেট, ড্রাম, নিশান ও জয়ধ্বনি ইত্যাদি সহযোগে এমন পরিস্থিতি করে তুললেন যে, তাতে মুঘল সৈনিকরা খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল, চার্নকের সেনাবাহিনী মাত্রাতিরিক্ত শক্তিশালী, তাই আর আক্রমণ করার সাহস পেল না। মুঘল সেনাপতি সম্পূর্ণভাবে ধোঁকা খেয়ে যান এবং তিনি পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তা-ই নয়, চার্নকের শর্তের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল সেনাপতি ১৬৮৭ সালের ৪ জুন সাময়িক যুদ্ধবিরতির উদ্দেশে ইংরেজ শিবিরে পতাকা প্রেরণ করেন। অর্থাৎ অতি অল্প সৈন্য থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বীয় দূরদর্শিতা আর বুদ্ধিবলে চার্নক শক্তিশালী মুঘল সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন। ইংরেজ কূটনীতির কাছে প্রথমবারের মতো পরাজিত হয় ভারতীয় কূটনীতি।

ইংরেজ আর মুঘলদের এই দ্বন্দ্বের ফলে দিল্লির কোষাগারে রাজস্ব কমে আসছিল, কারণ এই অঞ্চল থেকে বাণিজ্যিক রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে আদেশ করেন, এই ঝামেলা শেষ করতে, মানে যুদ্ধ বন্ধ করতে।

অবশেষে ইংরেজ বাহিনীকে সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্র (হিজিলি) ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়, এমনকি উলুবেড়িয়ায় তাদেরকে ডক ও অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠারও অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু চার্নক উলুবেড়িয়া ত্যাগ করে তার সবগুলো জাহাজ নিয়ে পুনরায় সুতানটিতে ফেরত যাবার মনস্থ করেন।

সুতানটি: কলকাতা নগরীর ভ্রুণ

১৬৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চার্নক সুতানটি পৌঁছান। অবশ্য এ সময় তিনি সুতানটিতে একেবারে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে পারেননি। কারণ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে ছিল, হুগলী সংলগ্ন অঞ্চলের বদলে চট্টগ্রামে তাদের স্থায়ী আস্তানা গড়তে, সে উদ্দেশে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হিথকে পাঠানো হয় চার্নকবাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হিথ ছিলেন একজন ‘উগ্রস্বভাবের, খামখেয়ালি, ক্ষীণবুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত’ তরুণ সেনাপতি। তিনি সুতানটি এসেই সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রার আয়োজনের আদেশ করেন, এমনকি তিনি চার্নকের কোনো উপদেশ বা অনুরোধই কানে তোলেননি।

১৬৮৮ সালের ২৯ নভেম্বর দলটি বেলাশুর পৌঁছে এবং তা দখল করে নেয়। এরপর ক্যাপ্টেন চট্টগ্রামের দিকে পাল তুলে দেন। কিন্তু অবশেষে স্থানীয় রাজার শক্ত বিরোধিতার কারণে চট্টগ্রামে ইংরেজ কলোনি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে ১৬৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যর্থ-মনোরথ ক্যাপ্টেন হিথ পুনরায় সেইন্ট জর্জ দুর্গের উদ্দেশে রওনা দেন।

১৬৯০ সালের ২৩ এপ্রিল, গভর্নর ইব্রাহীমের খানকে লেখা এক চিঠিতে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদানের কথা জানান। বার্ষিক ৩০০০ রুপির বিনিময়ে এই অনুমতি প্রদান করা হয়। এদিকে প্রায় পনের মাস সেইন্ট জর্জ দুর্গে অনিচ্ছাকৃত দিন যাপনের পর জব চার্নক পুনরায় তার দলবল দিয়ে সুতানটির পথে রওনা দেন। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট, রোববার, ত্রিশজনের দলটি পুনরায় সুতানটিতে পদার্পণ করে।

‘ক্যালকাটা রিভিউ’-তে একজন লেখক জব চার্নকের সুতানটিতে অবতরণকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে (ইংরেজি থেকে অনুবাদকৃত):

১৬৮০ সালের কোনো এক গরমের দিনে, হুগলী নদীর তীরবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম সুতানটিতে কয়েকটি নৌকা এসে থামল। তারমধ্যে একটি ছিল বিশাল বজরা যার মাস্তুলের আগায় ব্রিটিশ পতাকা উড়ছিল। বজরাটি ছিল ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সশস্ত্র লোকজনে ভর্তি। একজন জমকালো দেখতে লোক বজরার পাটাতনে স্থির দন্ডায়মান, যার মাথার ওপর টকটকে লাল কাপড়ের ছাতা। অর্ধ ফ্লেমিশ, অর্ধ স্প্যানিশ পোষাক পরিহিত ইংরেজ ভদ্রলোকের মাথার ওপর প্রশস্থ কানাওয়ালা বীবরের (beaver) চামড়ার টুপি, বাম পাশে দু’খানা পালক বিদ্যমান। নিচ থেকে খেয়াল করলে হয়তো তার লম্বা ধূসর রংয়ের চুল দেখা যেতে পারে। হলুদাভ বাদামি রংয়ের সাটিন কাপড়ের খাটো ডাবলেট (Doublet), উজ্জ্বল খাটো দেশীয় রেশমের তৈরি আলখাল্লার সাথে গলায় ঝোলানো রাফ এবং ফিতা লাগানো ঝুলন্ত কলার। সেই সুদর্শন পুরুষের কোমরে মহিষের চামড়া দিয়ে তৈরি মোটা বেল্ট, বৃহৎ স্বর্ণনির্মিত বগলস। বেল্টে ঝোলানো হালকা সরু তরোয়াল এবং সামনের দিকে অলঙ্কৃত জোড়া পিস্তল। তার ঘন ভ্রু, কাঁচাপাকা গোঁফ, ধূর্ত চাহনি, গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বরের ওঠানামা তাকে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব কাঠিন্য। তীরে বহন করে নামানোর পর জনতা তাকে অভিবাদন জানালো।

‘দ্য সুতানটি ডায়েরি’-তে বিষয়টি এভাবে লিপিবদ্ধ ছিল (ইংরেজি থেকে অনুবাদকৃত):

আগস্ট ২৪ (রোববার)। এই দিন… ক্যাপ্টেন ব্রুককে তার জাহাজ নিয়ে সুতানটি আসার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। আমরা পৌঁছাই দুপুরবেলা। কিন্তু স্থানটির দশা ছিল শোচনীয়, দিন-রাত একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল, বাসস্থান হিসেবে নিতান্ত অনুপযুক্ত পরিবেশ। আমাদেরকে নৌকার ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল আর ঐ মৌসুমে ব্যাপারটি ছিল অস্বাস্থ্যকর। … আমাদের আগমনে তানা’র গভর্নর অভিবাদন-জ্ঞাপন হিসেবে তার ভৃত্য পাঠালেন।

চারদিনের মধ্যে চার্নক সেখানে গুদামঘর সহ আরও কিছু স্থাপনা তৈরি করে ফেললেন। পরবর্তীকালে যেসব স্থাপনা তৈরি করা হবে তার একটি তালিকা তৈরি করা হলো। সেই তালিকাটি নিম্নরূপ:

- একটি গুদামঘর

- একটি আহার কক্ষ

- সম্পাদকের দপ্তর মেরামত

- কাপড়চোপড় রাখার ঘর

- রান্নাঘর

- কোম্পানির ভৃত্যদের জন্য বাসস্থান

- গার্ড হাউজ ইত্যাদি।

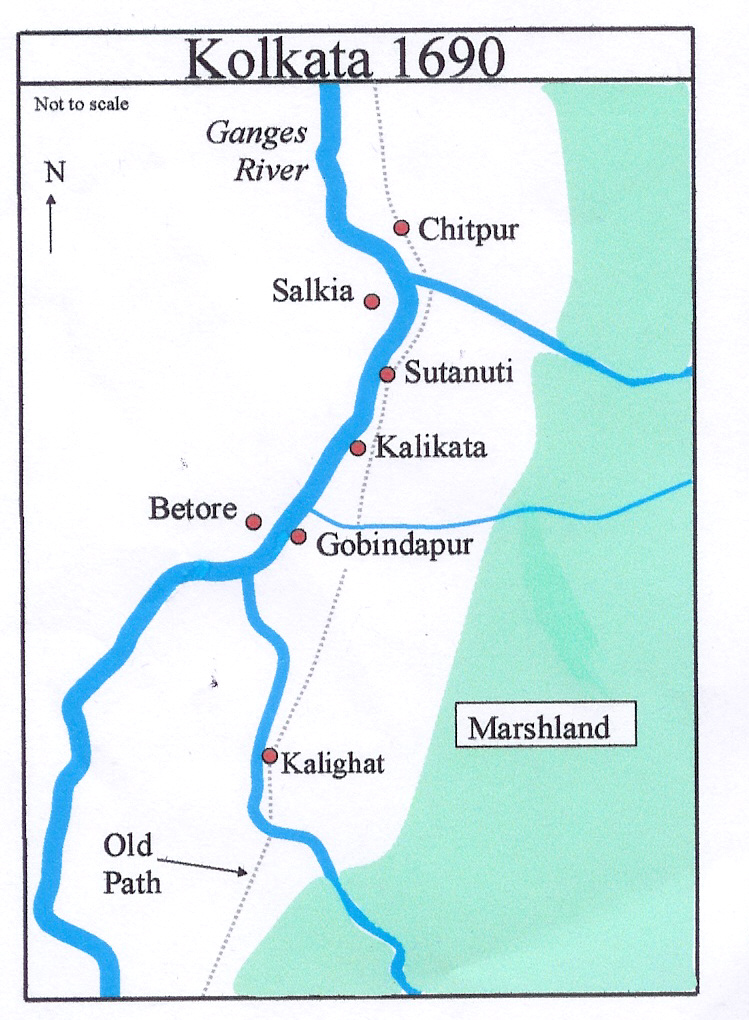

তালিকায় আরও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল যে, স্থাপনাগুলো কাদার দেয়াল এবং খড়ের ছাউনিযুক্ত হবে। এভাবেই কলকাতা শহরের শুভ প্রতিষ্ঠা হলো ইংরেজদের হাতে, জব চার্নকের হাতে। পরবর্তী সময়ে সুতানটির পার্শ্ববর্তী আরও দুটি গ্রাম গোবিন্দপুর, কালিকাটা (ডিহি কলিকাতা) নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কলকাতা।

কেন বেছে নিলেন সুতানটি?

সুতানটিতে সামরিক কৌশলগত যেসব সুবিধা ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এখানে জাহাজ নোঙ্গর করা বেশ সুবিধাজনক ছিল, আর পাশাপাশি সমুদ্রগামী জাহাজসমূহও সরাসরি সুতানটিতে পৌঁছাতে পারতো। চার্নক এসব সুবিধা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন।

সি. আর. উইলসন তার ‘দ্য আর্লি অ্যানালস অভ দ্য ইংলিশ ইন বেঙ্গল’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সুতানটি সামরিক কৌশলগত দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ‘এখানে শুধু একদিক থেকে পৌঁছানো যেত। সুতানটিতে আক্রমণ চালানোর জন্য মুঘল সেনাবাহিনীকে নদী পার হয়ে আবার উত্তর দিক থেকে মার্চ করে এগোতে হতো। কিন্তু এই কাজটিও খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ নদীপথে তখন ইংরেজদের জাহাজ নিয়মিত টহল দিত। নদী পার হলেও হাঁটাপথে যেকোনো সময় ইংরেজ বাহিনী মুঘল বাহিনীর ওপর আকস্মিক চড়াও হয়ে মূল শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারত। অর্থাৎ সুতানটি হয়ে উঠেছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো।

চার্নকের নেটিভ স্ত্রী

চার্নক বিয়ে করেছিলেন এক ভারতীয় নারীকে। অবশ্য এই নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আছে, বলা হয় তার দেশীয় রমণী বিয়ের ঘটনাটিতে বেশ রংচং মাখিয়েছেন ঐতিহাসিকরা। তারপরও সবচেয়ে প্রচলিত যে ধারণাটি তা হলো, পাটনায় থাকাকালীন ১৬৭৮ সালের কোনো একদিন জব চার্নক নদী তীর ধরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, জমকালো পোষাকে সজ্জিত এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীকে সতীদাহের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিধবার রূপে মুগ্ধ হয়ে চার্নক তার সাথে থাকা সেপাইদের আদেশ দিলেন, ঐ হতভাগিনীকে রক্ষা করার জন্য। পরে চার্নক বিধবাকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। এই ঘটনার আরেকটি পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে, চার্নক স্বপ্রণোদিত হয়ে একটি সতীদাহ প্রথা দেখতে যান কিন্তু পরে মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে উদ্ধার করে নিজ আবাসে নিয়ে আসেন।

সেই তরুণীকেই পরবর্তী সময়ে চার্নক বিয়ে করেন এবং নতুন নাম দেন মারিয়া। ঐ সময় কোম্পানির লোকজন ভারতবর্ষে তাদের স্ত্রীদের আনতে পারতেন না, কারণ ছয়মাসের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা ইংরেজ রমণীদের সইতো না। প্রথমদিকে যেসব ইংরেজ পুরুষ স্থানীয় নারী বিয়ে করেছিলেন চার্নক ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। চার্নক দম্পতির ঘরে চার সন্তানের জন্ম হয়। তাদের সবাই ইংরেজ স্বামী গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, নেটিভ রমণী হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ড বা ইন্ডিয়া, সব জায়গাতেই চার্নকের এ দেশীয় স্ত্রী ইংরেজ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেছিলেন। চার্নক নিজেও তার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে, নিজ ধর্ম ত্যাগ করে স্ত্রীর ধর্ম গ্রহণ করে অখ্রিস্টান হয়ে যান। অবশ্য একটি ব্যাপারে চার্নক খ্রিস্টান রীতি বজায় রেখেছিলেন। ১৬৯২ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি স্ত্রীকে হিন্দুরীতি অনুযায়ী না পুড়িয়ে কবরস্থ করেন। কবরের ওপর একটি সমাধিসৌধ স্থাপন করেন এবং প্রতিবছর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবরের সামনে একটি মোরগ জবাই করতেন স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

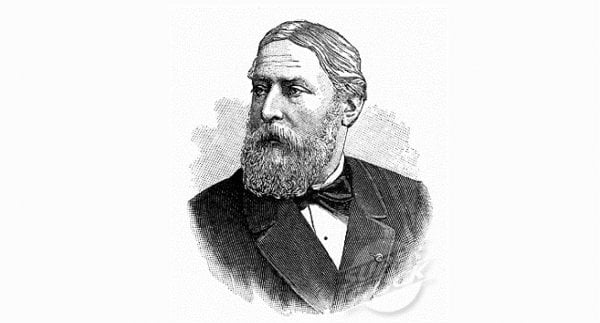

জব চার্নকের সমাধিসৌধ

জব চার্নক মৃত্যুবরণ করেন ১৬৯৩ সালের ১০ই জানুয়ারি, কলকাতায়। সেইন্ট জর্জ গোরস্তানের উত্তরদিকের দেয়ালের পাশে তাকে তার স্ত্রীর কবরে সমাহিত করা হয়।

তার মৃত্যুর বছর চারেক পরে, জামাতা চার্লস আয়ার কবরের ওপর একটি বড়সড়, অষ্টভুজাকার, চারটি খাড়া স্মৃতিফলকবিশিষ্ট সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। জব চার্নকের স্মৃতি নিয়ে এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ইট আর কালো পাথরের তৈরি সমাধিসৌধটি।

জব চার্নকের সমাধিসৌধটি দেখে নিতে পারেন নিচের ভিডিও থেকে।

বিতর্ক

জব চার্নক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা কি না তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। কারণ চার্নক সুতানটিতে পদধূলি দেওয়ার অনেক আগে থেকেই, কমপক্ষে ৬০ বছর পূর্ব থেকে, সেখানে আর্মেনীয় বণিকদের বসতি ছিল, তাই কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠার গৌরব তারাও দাবি করে। কোনো কোনো ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাও এই দাবি সমর্থন করেন। কিন্তু কী প্রমাণ রয়েছে এই দাবির?

কলকাতার আর্মেনিয়ান গোরস্তানের একটি কবরের নামফলকে লেখা তারিখই এই দাবির মূল প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐ নামফলকের তারিখটি ছিল ১৬৩০ সালের ১১ জুলাই। সুতরাং এই নামফলকটিই প্রমাণ করে দেয় যে জব চার্নক সুতানটিতে পৌঁছানোর প্রায় অর্ধশত বছর আগে থেকেই সেখানে আর্মেনীয়দের ছোটোখাট এক ব্যবসায়িক উপনিবেশ ছিল। কিন্তু তাতে করে এটা অবশ্য প্রমাণিত হয়ে যায় না যে আর্মেনীয় বণিকরা কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। আর তাছাড়া, জব চার্নকই সর্বপ্রথম কলকাতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন, সুতানটিতে তার বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল বিকশিত হতে থাকে, যার পরিণাম হিসেবে কলকাতা নগরীতে রূপান্তরিত হয়।

এছাড়া, ২০০৩ সালে কলকাতা হাই কোর্টের এক রায়ে বলা হয়, জব চার্নক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নন, কারণ শহরটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কোনো ব্যক্তির নাম বলা যায় না। হাইকোর্টও এই যুক্তি দেখায় যে, চার্নক সুতানটিতে পৌঁছানোর আগে থেকেই সেখানে মানববসতি বিদ্যমান ছিল, সুতরাং চার্নক এককভাবে কলকাতার স্থপতি নন।

শেষ কথা

চার্নক যদি সেদিন কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপন না করতেন, তাহলে হয়তো ইংরেজরা এই উপমহাদেশে দুইশত বছর রাজত্ব করতে পারত না। কারণ, যেখানে ইংরেজদের মূল কর্তৃত্ব ছিল কলকাতা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে, তখন চট্টগ্রামের মতো দূরবর্তী স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে খুব একটা শক্তিশালী হয়ে ওঠা সহজ হতো না। চার্নক যখন চট্টগ্রামের বদলে কলকাতা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চার্নককে প্রতিহত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, এমনকি তাকে কোম্পানির শত্রু হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছিল। অথচ চার্নক কোম্পানির স্বার্থের জন্য নিজের জীবন, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে ঠিক যতটা মনোযোগ পাওয়ার কথা তা কিন্তু পাননি তিনি। তাকে নিয়ে তথ্যের চেয়ে মিথের পরিমাণই বেশি ছড়িয়েছে। হিন্দু রমণী বিয়ে করার কারণে তার প্রতি ঐসময় অনেক সহকর্মীও ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে তাদের লেখাতেও চার্নক নেতিবাচকভাবে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তারপরও, পরিশেষে, সব ইতিহাস নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করার পর এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, জব চার্নকের কাছে কলকাতা নগরী চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।