ইতিহাসের অনেক নামকরা বিজ্ঞানীই জীবনের কোনো অংশে রাজনীতি বা অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। অনেকেই একসাথে দুটি কর্মক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। কিন্তু এমন কারো সম্পর্কে জেনেছেন কখনো যিনি একসাথে চার চারটি কর্মক্ষেত্রে সফল ক্যারিয়ার গড়েছেন? শুনে না থাকলে আজ জেনে নিন, তিনি রুডল্ফ ভারচাও। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে সমধিক পরিচিত ব্যক্তিকে আসলে কোন পরিচয়ে পরিচিত করানো যেতে পারে, তা নিয়ে দ্বিধান্বিত হতে হয়। সফল চিকিৎসাবিজ্ঞানীর পাশাপাশি তিনি ছিলেন একটি নামকরা মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক, একজন সফল নৃবিজ্ঞানী এবং সফল রাজনীতিবিদ! চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার অবদানই তাকে ইতিহাসে অমর করেছে যদিও, তথাপি কর্মজীবনের অপর তিনটি শাখায়ও তার সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

প্রথমেই শুরু করা যাক ভারচাওয়ের রাজনৈতিক কর্মজীবন দিয়ে। রাজনৈতিক জীবনে ভারচাও ছিলেন সম্পূর্ণ উদারপন্থী এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য উচ্চকণ্ঠ। তিনি মনে করতেন মানুষের অসুস্থতার মূল কারণ হচ্ছে অসুস্থ রাজনীতি। ওষুধের চেয়ে রাজনীতিই মানুষের অসুখ সারানোর জন্য অধিকতর উপযোগী ওষুধ বলে মনে করতেন ভারচাও। সমাজ থেকে দারিদ্র দূরীকরণে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেয়া ভারচাও সুস্থ রাজনীতিকে বৃহৎ পরিসরে ‘সামাজিক ওষুধ’ বলে ব্যাপক জনসমর্থন পান জার্মান সমাজে। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকা উদীয়মান এই রাজনীতিবিদকে তাই দলে ভেড়ায় জার্মান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। কিন্তু ‘৪০ এর দশকের শেষভাগে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় তার সরকার বিরোধী কথাবার্তার জন্য তাকে তার পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়।

বিপ্লব স্তিমিত হয়ে গেলে দ্রুতই ভারচাওকে তার পদে ফিরিয়ে আনা হয়। উল্লেখ্য তখনো পর্যন্ত তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। এর কিছুকাল পরই বার্লিনের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে নগর সংস্কারক হিসেবে মনোনীত হন তিনি। এ দায়িত্ব পালনে খ্যাতি অর্জন করে প্রুসিয়ান পার্লামেন্টে (ডায়েট) নির্বাচিত হন। ততদিনে তিনি লিবারেল পার্টির একজন উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছেন। শীঘ্রই তিনি প্রবল প্রতাপশালী বিসমার্কের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিরোধী বনে যান। বিসমার্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের একনিষ্ঠ সমালোচক হিসেবে বিসমার্কের চোখের কাঁটা হয়ে ওঠেন ভারচাও। একবার তো ক্রোধান্বিত বিসমার্ক ভারচাওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (ডুয়েল) আহ্বান করে বসেন! ভাগ্যিস, দ্বন্দ্বযুদ্ধকে বর্বর এবং অসভ্য আখ্যায়িত করে বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দেননি ভারচাও।

ষাটের দশক থেকে নৃবিজ্ঞানের প্রতি ভারচাওয়ের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তিনি ‘জার্মান অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি’র সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ‘বার্লিন সোসাইটি ফর অ্যানথ্রোপলজি, এথনোলজি অ্যান্ড প্রিহিস্টরি’ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১৫ বার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। প্রায় এক দশক ‘জার্নাল অব এথনোলজি’র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে তার সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল পোরমারেনিয়ার পাহাড়ি দুর্গ খনন করে আবিষ্কার করা। আরো বেশ কিছু প্রাচীন নিদর্শন খনন করে পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ভারচাও।

ভারচাওয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্যারিয়ার শুরু হয় অত্যন্ত সাদামাটাভাবে। উইলহেলম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়ালেখা শেষ করে বার্লিনের অখ্যাত এক হাসপাতালে ডাক্তারি শুরু করেন। তবে নিজের স্বপ্ন প্যাথলজি নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে একটার পর একটা হাসপাতাল বদলাতে থাকেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এভাবেই বার্লিনের এক উন্নত হাসপাতালে চাকরি পেয়ে যান, যেখানে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তবে তার কাজ ছিল ময়নাতদন্ত করা। আর এ কাজেই জীবনের প্রথম বড় সাফল্য পেলেন ভারচাও। ১৮৪৫ সালে ময়নাতদন্তে লাশের দেহের বিভিন্ন কোষের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা চালিয়ে তিনি অটোপসিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। একই বছর তিনি শ্বেতরক্তকণিকার আধিক্যতা থেকে সৃষ্ট রোগ ‘লিউকোমিয়া’ আবিষ্কার এবং নামকরণ করেন।

অটোপসিতে নতুন ধারা সৃষ্টি এবং লিউকোমিয়া আবিষ্কার তাকে অভাবনীয় খ্যাতি এনে দিল। এতে করে প্যাথলজি নিয়ে গবেষণার ইচ্ছাপূরণ হলো ভারচাওয়ের। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্যাথলজিক্যাল অ্যানাটমির অধ্যাপক এবং গবেষক হবার প্রস্তাব দিলে তিনি দু’হাতে তা গ্রহণ করেন। এ সময় তার করা বেশ কিছু রিসার্চ তৎকালীন জার্মান মেডিক্যাল জার্নালগুলো প্রকাশ করতে অসম্মতি জানায়। তিনি এতে হতাশ এবং ক্ষিপ্ত হন। তার রাগের কারণ অবশ্য আরো আছে। ইউরোপে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, জার্মানির চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক জার্নালগুলো তখন মান্ধাতার আমলের গবেষণা ও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে মেতে আছে। এই ক্ষোভ থেকেই বন্ধু রেইনহার্ডকে সাথে নিয়ে সূচনা করলেন নতুন জার্নাল ‘আর্কাইভ ফর প্যাথলজিক্যাল অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সায়েন্স’। জার্মানির চিকিৎসাবিজ্ঞান তখনো পর্যন্ত গ্যালেনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতো! ভারচাওয়ের জার্নাল চালু হলে সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। ভারচাও আমৃত্যু এই জার্নালের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। জার্নালটি এখনো চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় জার্নাল, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম জার্নালগুলোর একটি। বর্তমানে এর নাম ‘ভারচাও’স আর্কাইভ’।

ভার্চাও একবার জার্মানির সিলেসিয়া নামক একটি অঞ্চলে গিয়েছিলেন মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া টাইফাস জ্বরের কারণ গবেষণা করতে। মাসাধিককাল সেখানে অবস্থানের পর তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ‘মিয়াজমা’ বা অপরিচ্ছন্ন বায়ুই এর জন্য দায়ী। তিনি সেখানকার মানুষের অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খ্যাদ্যাভাসে বিস্মিত হন। তার মতে, শাকসবজির পচনের দূষিত বায়ু থেকে ম্যালেরিয়া আর প্রাণীদেহ পচনের বায়ু থেকে টাইফাস জ্বর ছড়ায়। যদিও তিনি প্রাচীন গ্যালেনীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না, তথাপি মিয়াজমার ধারণা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আণুবীক্ষণিক জীব দ্বারা যে এসব রোগ সংঘটিত হতে পারে, সে ব্যাপারটি তার মাথায় আসেনি।

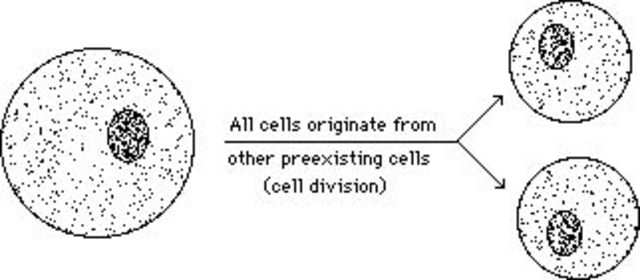

বার্লিনে কিছু অনাকাঙ্খিত সমস্যার কারণে উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন ভারচাও। সেখানে মানবদেহে কোষের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সে সময় বিজ্ঞানী মহলে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে, কোষ সৃষ্টি হয় ব্লাস্টেমা নামক তরল থেকে। আবার শারীরিক ভারসাম্য এদিক ওদিক হলেই অতিরিক্ত ব্লাস্টেমা তৈরি হয় যার মাঝে রোগের জীবাণু বেড়ে ওঠে। ভারচাও এ ভুল ধারণা ভাঙেন। তিনি উজবার্গ থেকে একটি গবেষণা প্রকাশ করেন যেখানে প্রমাণ করেন যে প্রতিটি কোষই অপর একটি কোষ থেকে সৃষ্টি হয়। তবে উজবার্গে তার সেরা অবদান ‘সেলুলার প্যাথলজি’ নামক বইটি, যেটি তিনি তার বিভিন্ন সময়ের ২০টি লেকচারের সমন্বয়ে রচনা করেন। এককথায় বললে, এই বইয়ের মাধ্যমেই আধুনিক প্যাথলজির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভারচাও। এই বইয়ে তার উল্লেখ করা কিছু তথ্য প্যাথলজিতে বিপ্লব ঘটায়। সেগুলো একনজরে দেখে নেয়া যাক।

১) সকল রোগই কোষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

২) রোগ (তিনি জীবাণু তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না!) প্রথমে কোষকে আক্রমণ করে, তারপর ছড়িয়ে পরে।

৩) কোনো কোষ আক্রান্ত হলে তার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয় এবং রোগের সৃষ্টি হয়।

৪) প্রথমেই একটি সম্পূর্ণ তন্ত্র কিংবা একটি স্বতন্ত্র কলা পুরোপুরি রোগে আক্রান্ত হয়, কেবল কিছু কোষ আক্রান্ত হয়, যা থেকে রোগ বিস্তার লাভ করে।

৫) একেকটি রোগ একেকরকম কোষে আক্রমণ করে এবং প্রভাবিত করে। সকল রোগ সকল প্রকার কোষে আক্রমণ করে না।

জার্মানির চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস এককভাবে বদলে দিয়েছিলেন ভারচাও। প্রভাবিত করেছেন সমগ্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসকেই। পুরো কর্মজীবনে তিনি ২ হাজারের অধিক গবেষণাপত্র এবং বই লিখেছেন। কিন্তু এমন বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারেও তিনি কিছু অবিশ্বাস্য ভুল করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে উড়িয়ে দেয়া এবং তা জার্মানিতে নিষিদ্ধের জন্য আওয়াজ তোলা! সেমেলউইজ নামক এক বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখান যে, যদি চিকিৎসকগণ অপারেশন করার পূর্বে ভালো করে হাত ধুয়ে নেয়, তাহলে রোগীর মৃত্যুর হার অনেক কমে যায়। কিন্তু সমকালীন অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মতো ভারচাও নিজেও এ কথা বিশ্বাস করেননি। তবে তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে থাকবে অসুখের জন্য জীবাণুর অবদান অস্বীকার করা। তিনি ভাবতেন যে কোষের আভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে গোলমাল হলেই অসুখ হয়!

রুডল্ফ লুডভিগ কার্ল ভারচাও ১৮২১ সালের ১৩ অক্টোবর শিভেলবেইন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন কৃষক এবং শহরের কোষাধ্যাক্ষ ছিলেন। ভারচাও ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ধনী না হলেও স্বচ্ছল ছিল তাদের পরিবার। ফলে ভারচাওয়ের লেখাপড়ায় কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটেনি। স্থানীয় স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি শিক্ষকদের নজরে পড়েন। সকলে একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন যে এ ছেলে বড় হয়ে উন্নতি করবেই। তার অসাধারণ প্রতিভার জন্য সকলের চেয়ে তাকে অধিক পড়া দিতেন শিক্ষকরা। তিনিও অনায়াসে সবকিছু পড়ে প্রতিদিনই শিক্ষকগণের স্নেহ কুড়াতেন। মাধ্যমিক শেষ করতে করতেই গ্রিক, ল্যাটিন, ইংরেজি, ফরাসি এবং হিব্রু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে সকলকে বিস্ময়াভিভূত করেন তিনি। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে পাদ্রী হবে, ভারচাওয়েরও খুব একটা অমত ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেকে পাদ্রী হবার জন্য অনুপযুক্ত মনে করতেন এজন্য যে তার গলার স্বর ছিল বেশ ক্ষীণ। আর তাই ডাক্তারি পড়াশোনাকে বেছে নেন।

১৮৫০ সালে নিজের ছাত্রী রোজ মেয়ারকে বিয়ে করেন ভারচাও। এই দম্পতির ঘরে ৬ সন্তানের জন্ম হয়। ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির সম্মানজনক কুপলি মেডেল লাভ করেন ভারচাও। উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কার চালু হবার আগপর্যন্ত কুপলি মেডেলই ছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯০২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বার্লিনে মৃত্যুবরণ করেন ভারচাও। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও তিনি নিজের মেডিক্যাল জার্নালটির সম্পাদনার কাজ করছিলেন।

ফিচার ছবি: thefamouspeople.com