১৯৬৫ সাল। বাংলা তখন দু’ভাগে বিভক্ত। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা। ওপার বাংলায় তখন চলচ্চিত্রের নতুন ধারা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিশ্বদরবারে সমাদৃত হয়েছে তাদের পরিচালকদের নির্মিত সিনেমা। আবির্ভাব ঘটেছে প্রতিভাবান, সৃজনশীল এবং ব্যতিক্রমী কয়েকজন চলচ্চিত্র নির্মাতার। চলচ্চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া উল্লেখযোগ্য তিনজন হলেন- সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২), মৃণাল সেন (১৯২৩-২০১৮) এবং ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)।

তারা ওপার বাংলার সিনেমাকে নিয়ে যাচ্ছেন অন্য এক উচ্চতায়। বিশ্বদরবারে তাদের সমীহ করার মতো অবস্থা। একদিকে চমৎকার সব সাহিত্যিক কাজ নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করছেন সত্যজিৎ রায়। তুলে ধরছেন তৎকালীন সমাজের চিত্র। আরেকদিকে দেশভাগ নিয়ে চমৎকার সব গল্প সেলুলয়েডে নিয়ে আসছেন ঋত্বিক ঘটক। আর মৃণাল সেন তখন দাউ দাউ করে জ্বলার অপেক্ষায়।

এপার বাংলা, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশেও তখন কাজ করে যাচ্ছেন এক দল সৃষ্টিশীল পরিচালক। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)। তখনও এখানকার নির্মাতারা উর্দু ভাষায় সিনেমা নির্মাণের পথেই হাঁটছেন। জহির রায়হানও কাজ করেছেন উর্দু সিনেমায়। তবে গুটিকয়েক ভালো মানের চলচ্চিত্র তখন নির্মিত হয় বাংলাদেশের বাংলা ভাষায়।

তেমনই এক সময়ে (১৯৬৫ সাল) ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতে নেয় বাংলাদেশের এক চলচ্চিত্র ‘সুতরাং’ (১৯৬৪), যা নির্মাণ করেন সুভাষ দত্ত (১৯৩০-২০১২) নামের এক উদীয়মান কমেডি অভিনেতা। এটি তার নির্মিত প্রথম সিনেমা। সেইসাথে এটি বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী কবরী সারোয়ারের (১৯৫০-বর্তমান) প্রথম সিনেমা।

সেই ‘সুতরাং’ সিনেমা দিয়ে নির্মাণকাজের যাত্রা শুরু করেন সুভাষ দত্ত। কিন্তু এই প্রতিভাবাণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিভার ছাপ ছিলো আরও নানা ক্ষেত্রে। তিনি উপভোগ করেছিলেন সদ্য মুক্তি পাওয়া সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত সিনেমা ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫)। এই সিনেমা দেখার পর সত্যজিৎ রায়ের চমৎকার নির্মাণশৈলী তাকে অভিভূত করে। সেই থেকে সিনেমা নির্মাণের ভূত চেপে বসে মাথায়। যুক্ত হয়ে পড়েন সিনেমার সাথে।

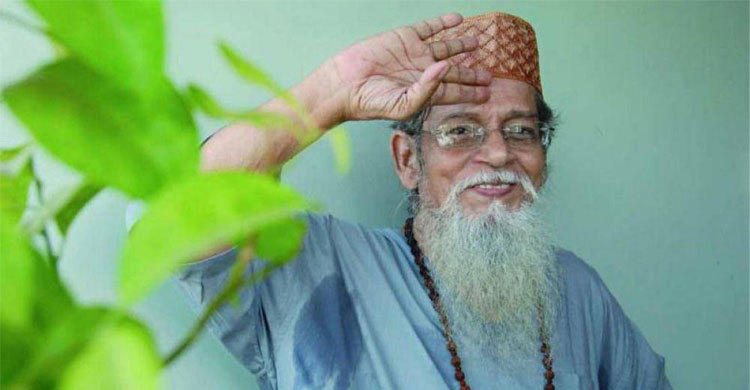

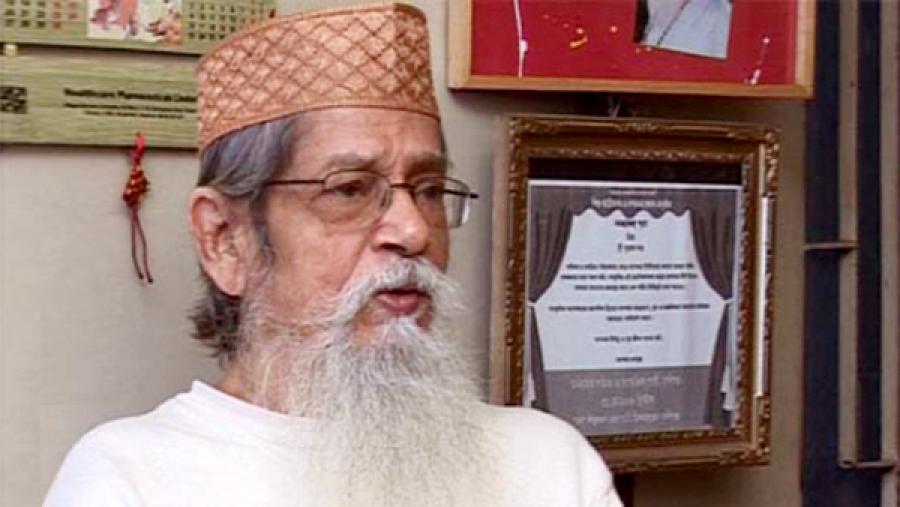

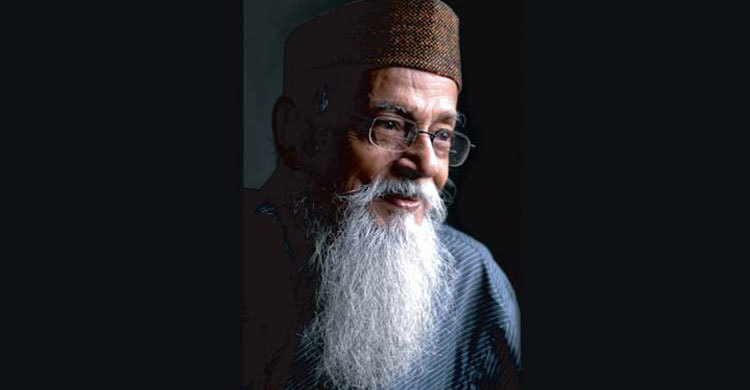

১৯৩০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, দিনাজপুরের মুনশিপাড়ায় মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন পটলা। সুভাষ দত্তের ডাকনাম ছিলো পটলা। তার গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়। সিনেমার ভূত যখন মাথায় চেপে বসলো, তখনই ছুট দিলেন ভারতের সিনেমার শহর মুম্বাইয়ে। সেখানে জীবিকার তাগিদে মাত্র ৩০ টাকা মাসিক বেতনে কাজ শুরু করেন এই বিখ্যাত নির্মাতা। ১৯৫৩ সালে দেশে ফিরে যুক্ত হন সংস্থা এভারগ্রিনে।

চমৎকার পোস্টার আঁকতে পারতেন। তার এই প্রতিভা তাকে বাংলা সিনেমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেছে। দেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’(১৯৫৬) এর পোস্টারের কাজ করেছেন তিনি। চমৎকার ডিজাইন করে প্রতিভার ছাপ রাখার সূচনা সেই থেকেই। এরপর তাকে আমরা পাই ‘মাটির পাহাড়’(১৯৫৯) চলচ্চিত্রের আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে। সুভাষ দত্ত নিজেকে চলচ্চিত্রের সাথে পুরোপুরি যুক্ত করেন ১৯৫৯ সালে। পরিচালক এহতেশামের ‘এ দেশ তোমার আমার’ সিনেমায় তিনি অভিনয় করেন একটি কমেডি চরিত্রে। তার অভিনীত সিনেমা ‘হারানো দিন’ (১৯৬১) দারুণ ব্যবসাসফল হয়। এটি এক প্রেক্ষাগৃহে টানা পঁচিশ সপ্তাহ প্রদর্শনের রেকর্ড গড়ে। তখন সিনেমার সাথে জড়িয়ে ছিলো সৈয়দ শামসুল হকের নাম। তিনি চিত্রনাট্য লেখায় চমৎকার পারদর্শিতা দেখান।

অভিনয়ে মাত করে দিলেও সুভাষ দত্তের মাথায় তখনও সিনেমা নির্মাণের চিন্তা। তিনি বুঝতে পারেন, নির্মাতার হাতের পুতুল হয়ে সৃজনশীল কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবেন না তিনি। তার মাথায় তখন খেলা করছে ১৯৫৭ সালে দেখা সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমার গ্রামের সেই চমৎকার দৃশ্যধারণগুলো। আমাদের গ্রামে কীভাবে বর্ষা আসে, তার গতির যে উপস্থাপন ছিলো- তা তখনও অভিভূত করে সুভাষ দত্তকে।

তাই সিনেমা নির্মাণে হাত দেন তিনি। ১৯৬৩ সালের মে মাসে নবীন অভিনেত্রী কবরী সারোয়ারকে নিয়ে শুরু করেন সিনেমা নির্মাণের কাজ। ১৯৬৪ সালে মুক্তি পায় তার নির্মিত প্রথম সিনেমা ‘সুতরাং’। প্রশংসিত হন আন্তর্জাতিক মহলে। নির্মাতা হিসেবে নিজের প্রথম সিনেমাতেই বাজিমাত করেন সুভাষ দত্ত। চমৎকার গ্রামীণ এবং শহুরে প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মিত এই সিনেমা দর্শকরা সানন্দে গ্রহণ করে। এতে সুভাষ দত্ত এবং কবরীর অভিনয় লুফে নেয় তারা।

এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই প্রতিভাধর নির্মাতাকে। মুক্তিযুদ্ধের আগে ১৯৬৮ সালে মুক্তি পায় ‘আবির্ভাব’। এই সিনেমার কাহিনী লেখেন জহুরুল হক এবং প্রশান্ত নিয়োগী। ১৯৭০ সালে তিনি অভিনয় করেন ‘বিনিময়’ চলচ্চিত্রে। এটি তারই পরিচালিত সিনেমা। যেখানে একজন বাক প্রতিবন্ধী মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন কবরী। তার বিপরীতে অভিনয় করেন আরেক বিখ্যাত অভিনেতা উজ্জ্বল। আর বিশেষ চরিত্রে দেখা যায় সুভাষ দত্তকে। যিনি মনে-প্রাণে ভালোবাসেন কবরীকে। তিনিই চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেন কবরীকে। কাহিনীর দিক থেকে যে সিনেমা বিখ্যাত অভিনেতা ও নির্মাতা চার্লি চ্যাপলিনের ‘সিটি লাইটস’ (১৯৩১) সিনেমার কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও তার তারকাখ্যাতির কারণে বেঁচে যান তিনি। তখনও উর্দু সিনেমায় তিনি পরিচিত মুখ। ফলে ছাড়া পেয়ে যান পাকিস্তান বাহিনীর হাত থেকে।

“লাঞ্ছিত নারীত্বের

মর্যাদা দাও,

নিষ্পাপ সন্তানদের

বরণ কর……”

তার সেরা কাজটি তিনি করেন ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মাণ করেন ‘অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী’ সিনেমাটি। যেটি গৎবাঁধা মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা থেকে বেশ আলাদা। মুক্তিযুদ্ধকেই উপজীব্য করেছেন তিনি। তবে উপস্থাপন এবং নির্মানশৈলী ছিলো বাকিদের থেকে অনেক ভিন্ন। এ সিনেমার একটি জনপ্রিয় গান ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি’। পর্দায় প্রথম তিনি যুদ্ধশিশুদের অধিকার নিয়ে দাবি উত্থাপন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লাঞ্ছিত নারীদের পুনর্বাসনের কাজ সাহসের সাথে করে দেখানোর তাগিদ ছিলো সিনেমাটিতে।

তার আরও একটি অন্যতম সেরা কাজ আলাউদ্দিন আল আজাদের বিখ্যাত উপন্যাস ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ অবলম্বনে সিনেমা ‘বসুন্ধরা’ (১৯৭৭)। জাতীয় পুরস্কারের আসরে তার এই সিনেমা সেরা পাঁচটি পুরস্কার জিতে নেয়। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ইলিয়াস কাঞ্চন এবং ববিতা। সিনেমার সঙ্গীতায়োজনে দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য কাজের আরেকটি হলো- ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর গল্প ‘গলির ধারের ছেলেটি’ অবলম্বনে সিনেমা ‘ডুমুরের ফুল’ (১৯৭৮)।

মূলত তিনি ক্রমাগত তার আগের সিনেমাগুলোর গণ্ডি থেকে বের হয়ে নতুন সব সিনেমা নির্মাণ করেছেন। কলাকৌশলের দিক থেকে তিনি রেখেছেন পরিপক্কতার ছাপ। তবে তাকেও কখনও কখনও বেছে নিতে হয়েছে ফর্মূলা সিনেমার ধারাকে। তার আরও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিনেমা হলো- ‘কাগজের নৌকা’ (১৯৬৬), ‘আয়না ও অবশিষ্ট (১৯৬৭), ‘পালাবদল’, ‘আলিঙ্গন’, ‘আকাঙ্ক্ষা’, ‘সকাল-সন্ধ্যা’, ‘ফুলশয্যা’ , ‘সবুজসাথী’, ‘নাজমা’ (১৯৮৩), ‘স্বামী-স্ত্রী’ (১৯৮৭)সহ আরও অন্যান্য। তার নির্মিত সর্বশেষ সিনেমা ‘আমার ছেলে’ (২০০৮)। সিনেমায় বিশেষ অবদানের জন্য তাকে ১৯৯৯ সালে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

মূলত সিনেমায় তিনি বিকল্প ধারার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ঘরানার কাজও করেছেন। তবে তিনি তথাকথিত বাণিজ্যিক সিনেমার ফর্মূলার মতো করে সিনেমা নির্মাণ করেননি। তার কাহিনীতে ছিলো নতুনত্ব। পর্দায় ছিলো রসবোধ। আর নির্মাণের দিক থেকে ছিলো সৃজনশীলতায় ঠাসা। ফলে, তার গল্পে বাস্তব সত্যটিই বেশি উপস্থাপিত হতো। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার চিত্র ছিলো তার সিনেমার প্রধান উপজীব্য।

মহান এই নির্মাতা এবং অভিনেতা ২০১২ সালের ১৬ নভেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। দেশের চলচ্চিত্র আকাশে উজ্জ্বল তারা হয়ে থাকা এই চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগর ভাস্বর হয়ে থাকবেন আজীবন।