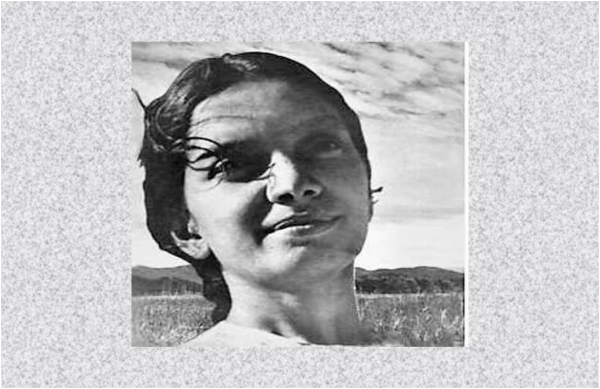

আধুনিক মুন্সীগঞ্জ জেলায় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম। তখনকার পাল সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্তরাজ্য। বিত্ত আর ক্ষমতায় সুপরিচিত রাজা কল্যাণশ্রী। ৯৮২ সালে তার স্ত্রী প্রভাবতীর গর্ভে জন্ম নিলো ফুটফুটে শিশু। খুব সম্ভবত স্নিগ্ধতার দিকে নজর দিয়েই নাম রাখা হয়েছিল চন্দ্রগর্ভ। কিন্তু কে জানতো, এই শিশুটাই চাঁদকে ছাড়িয়ে যাবে স্নিগ্ধতায়? প্রজ্ঞা ও চিন্তা দিয়ে বদলে দেবে গোটা জনপদের জীবন? নাম পৌছে যাবে সুমাত্রা থেকে তিব্বত অব্দি? বাংলার মাটি ও বাতাসে বেড়ে ওঠা সেই সন্তানকে পরবর্তী ইতিহাস চেনে অতীশ দীপঙ্কর নামে।

তিন ভাইয়ের মধ্যে চন্দ্রগর্ভের অবস্থান দ্বিতীয়। বড় ভাই পদ্মগর্ভ এবং ছোট ভাই শ্রীগর্ভ। মাত্র তিন বছর থেকেই ব্যাকরণ আর গণিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। মা প্রভাবতী ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা; তার কাছেই নেন বেদের প্রথম পাঠ। পিতা দেন তন্ত্রোপসনার হাতেখড়ি। রপ্ত হতে থাকে চিকিৎসাবিদ্যা। আস্তে আস্তে জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। আর তা এতটাই জেঁকে বসলো যে, ৯৯২ সালে মাত্র দশ বছর বয়সেই প্রাসাদ জীবনে বিরক্ত হয়ে শুরু করেন নির্জনবাস।

অন্য জীবন

বনে জেতারির সাথে সাক্ষাৎ হয় অতীশের। জ্ঞানতত্ত্ব এবং তন্ত্রে বিস্ময়কর দখলের কারণে রাজা মহীপালের (৯৭৭-১০২৭) সময়েই পণ্ডিত খেতাব পান জেতারি। পাঠদান করতেন জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান বিক্রমশীলায়। সেখানে অতীশ বুদ্ধধর্ম এবং মতবাদ সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। জেতারিই তাকে মগদের নালন্দায় প্রেরণ করেন বোধিভদ্রের কাছে। নালন্দার খ্যাতি তখন ভারত জুড়ে।

৯৯৪ সালে বোধিভদ্রের কাছে পৌঁছান অতীশ। রপ্ত করেন চিত্তকে জাগরিত করার শাস্ত্র। বিদ্যাকোকিলের থেকে শূন্যবাদ এবং কৃষ্ণগিরির অভধুতিপের কাছে তন্ত্র ও মহাযান বৌদ্ধ মতবাদে সমৃদ্ধ হন। কর্মচক্রের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ধারণাগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠে তার কাছে। হৃদয় উন্মোচিত হয় ধর্মের প্রতি। আঠারো বছর বয়স অব্দি এখানেই ছিলেন। রপ্ত করেন হীনযানী ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযানী ত্রিপিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচারীদের অধিবিদ্যা। বৌদ্ধধর্মের অনুধ্যানিক বিজ্ঞান এবং গুঢ়তত্ত্ব তাকে আকৃষ্ট করেছে বিশেষভাবে। এই জন্যই যান কৃষ্ণগিরি বিহারের রাহুলগুপ্তের কাছে। একজন রাজপুত্রকে এভাবে দুনিয়াবি সম্পত্তির সাথে সংশ্রবহীন অবস্থায় দেখে রাহুলগুপ্ত বিস্মিত হলেন। পরম স্নেহে শেখালেন আধ্যাত্মিক চর্চা, যোগ, ভাষা এবং দৈব তত্ত্ব। একুশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়স অব্দি চারটি প্রধান ঘরানার তন্ত্রসাধনা নিয়ে জ্ঞান লাভ করেন অতীশ।

পরবর্তীতে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে বোধগয়ার মতিবিহারে গমন করেন মহাসাঙ্ঘিক ধারার পণ্ডিত শীলরক্ষিতের কাছে। সেখানে স্বীয় প্রতিভার জন্য লাভ করেন ‘দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান’ উপাধি। একশো সাতান্ন জন আধ্যাত্মিক গুরুর সংস্পর্শে থেকে অর্জন করেন বিদ্যা। সেই সময়ের সূত্র এবং তন্ত্রের বাইরেও সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

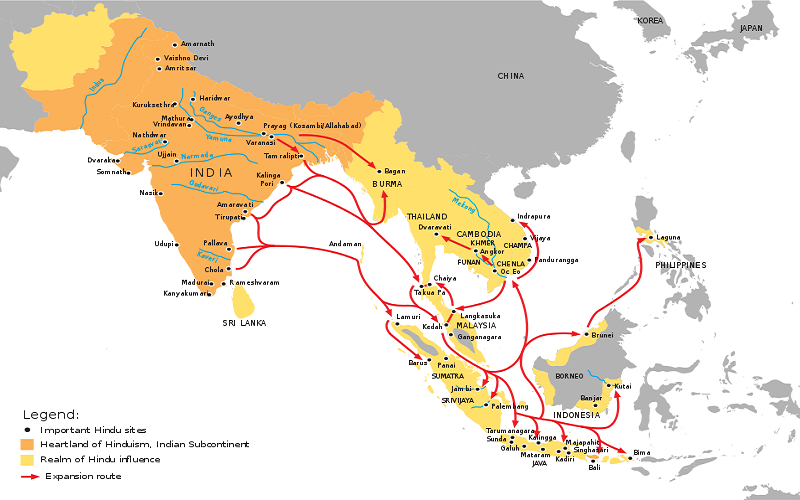

সুমাত্রার পথ

প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম কেন্দ্র তখন সুমাত্রা। নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে অস্থির মনে স্থিরতা আনতে অতীশ ছটফট করছিলেন। এদিকে জীবন থেকে ৩১ বছর চলে গেছে। আর বসে থাকা নয়। ব্যবসায়ীদের জাহাজে উঠে চলে গেলেন সুমাত্রা। সেখানে চন্দ্রকীর্তি এবং ধর্মকীর্তি নামে দুজনকে গ্রহণ করেন গুরু হিসাবে। অন্যান্য পণ্ডিতদের সাথেও মতবিনিময় হয় নিয়মিত। তাদের মধ্যে সুখগতি, ধর্মমিত্র, কসলসম্ভব, সুরবজ, দেবমতী, রবিগুপ্ত, প্রজাভদ্র এবং গুপ্তসার প্রধান।

ধর্মকীর্তি ছিলেন বোধিচিত্তের শিক্ষক। প্রায় বারো বছর ধরে তার কাছে থেকে সকল প্রকার মহাযানী প্রশিক্ষণ লাভ করলেন। শিক্ষা নেন বিশেষ ধ্যানের, যার মধ্য দিয়ে নিজের ভেতরে থাকা নেতিবাচক শক্তিকে প্রীতিময় শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। দয়া আর প্রেমের এই পাঠ বদলে দিয়েছিল অতীশকে। অতঃপর শিলং হয়ে ভারতে ফিরে আসেন। সাথে আনেন ধর্মকীর্তির রচিত সাতটি পাণ্ডুলিপি।

বিক্রমশীলায় প্রত্যাবর্তন

১০২৫ সালে অতীশ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বয়স তখন চুয়াল্লিশে পড়লো। বিক্রমশীলায় যাবার আগে বজ্রাসনে গিয়ে বহু তীর্থযাত্রী, সাধু এবং যোগীকে দয়া, ভালোবাসা ও চিত্ত জাগরণের দীক্ষা দিয়েছেন। একবার এক যোগী অতীশকে আসতে দেখে সঠিক পথ প্রার্থনা করলো। তিনি জানালেন, ‘দার্শনিক দৃষ্টিকোণে হীনযান আর মহাযানে কোন ফারাক নেই। আছে কেবল চর্চায়’। এভাবে তার চেষ্টায় মিটিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডিতদের মধ্যকার মতবিরোধ ও বিবাদ। ফলে তার জয়গান এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিক।

পালরাজা মহীপালের (৯৭৭-১০২৭ খ্রি.) আমন্ত্রণে বিক্রমশীলা মহাবিহারে স্থবির হিসাবে যোগ দেন তিনি। বলা হয়, মহীপাল বৌদ্ধধর্মের চারটি মূলধারা থেকে সাতান্নজন পণ্ডিতকে আহবান করেছিলেন মধ্যবর্তী সন্দেহ ও বিরোধ মীমাংসার জন্য। স্পষ্ট দেখতে পেলেন সুমাত্রা ফেরত পণ্ডিত চন্দ্রগর্ভের জ্ঞানের ধারে কাছেও কেউ নেই। প্রসন্ন মহারাজ এইবার তাকে “অতীশ” উপাধি দেন; প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই তিনি অতীশ বলে পরিচিত হতে শুরু করেন। অর্থাৎ ‘অতীশ’ এবং ‘দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান’ দুটোই তার উপাধি। যা-ই হোক, রাজার অনুরোধে এবার থিতু হলেন কিছুটা।

বিক্রমশীলায় নিয়ম ঠিক রাখার জন্য অতীশের নজর ছিলো তীক্ষ্ণ। ইতোমধ্যে পশ্চিমের রাজা কর্ণের সাথে পালরাজা ন্যায়পালের টানাপোড়েন দেখা দেয়। মগধ আক্রমণ করে বসে কর্ণ। সৈন্যরা বিক্রমশীলায় প্রবেশ করে পাঁচজন ব্যক্তিকে হত্যা করে। কোন রকম ক্ষোভ না নিয়ে অতীশ দুই পক্ষের মাঝে অবতীর্ণ হন। পরস্পরকে বুঝিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখেন; রাজা কর্ণও ফিরে যায়। যুদ্ধ হতে গিয়েও স্থাপিত হয় শান্তি।

গল্প যখন হার মানে

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের শোচনীয় অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন রাজা ইয়েশে উ (৯৪৭-১০২৪)। তার প্রকৃত নাম সং নি হলেও ৯৮৯ সালের দিকে ইয়েশে উ নাম গ্রহণ করেন। বিনয়পিটকের ব্যাখ্যা এবং মূলসারবস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে পূর্ব ভারত থেকে ধর্মপালের মতো অনেক পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানান। স্থানীয় তরুণদের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য চালান প্রচেষ্টা। গুরুদের মধ্যে ধর্ম বিকৃতির ভয় ছিলো। ৯৭০-এর দিকে ইয়েশে উ একুশ জন তিব্বতি তরুণকে কাশ্মির এবং ভারতে পাঠান বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা অনুবাদ করতে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে রিনচেন চেংপো (৯৫৮-১০৫৫) এবং লেকপাই শেরাপ- এই দুজন বাদে বাকি ১৯ জনই মারা গেলেন। প্রতিকূল আবহাওয়া, জ্বর, সাপের কামড় এবং আরো অনেক কারণ। যে দুজন পৌঁছতে পেরেছিলেন; তারা সংস্কৃত এবং বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদির অনেকগুলো অনুবাদ করেন। তারাই রাজাকে অবগত করান, ভারতীয় পণ্ডিতদের ভাষায় সূত্র আর তন্ত্রের মধ্যে অন্তর্গত কোনো বিরোধ নাই। তিব্বতে যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তিব্বতে ধর্ম ফেরানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন তারই বংশধর রাজা জংছুপ উ (৯৮৪-১০৭৮)।

জংছুপ উ ১০৩১ সালে অতীশকে আমন্ত্রণ জানান তিব্বতে। চিঠি আর ষোলো আউন্স স্বর্ণ সমেত দূত হিসাবে পাঠানো হয় গ্য সনদ্রুকে। বিক্রমশীলায় আসতে তেমন বেগ পেতে হলো না সনদ্রুর। কিন্তু বেঁকে বসলেন খোদ অতীশ। নির্বিকার ভাবে জানিয়ে দিলেন মনের কথা। “আমার ওখানে যাবার পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, স্বর্ণের লোভ; কিন্তু আমার স্বর্ণের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, একটা জাগ্রত হৃদয়, যা অপরকে নিজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করে। কিন্তু আমার তা নেই। অর্থাৎ আমি যাচ্ছি না।” দূতেরা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গিয়ে রাজাকে জানালো। গ্য সনদ্রু সেখানকার হিসাব চুকিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য বিক্রমশীলাতে ফিরে গেলেন অতীশের সান্নিধ্যে।

নিজ অঞ্চলে ধর্মের অবস্থা সুবিধার না; জংছুপ তাই নাছোড়বান্দা। ধর্মগুরু লোতসওয়াকে দূত করে পাঠালেন এবার। ১০৩৩ সালের দিকে সমস্ত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে তারা ছুটে অতীশের আস্তানায়। এবার আরো তীব্র ইচ্ছা নিয়ে। অতীশ না হলেও অন্তত তেমন কাউকে প্রয়োজন তিব্বতে বৌদ্ধধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে। বিক্রমশীলায় পৌঁছালো রাতের আঁধারে। ইতোপূর্বে তিব্বত থেকে আসা সনদ্রুর সাথে দেখা হলো। সমস্তটা জানালো লোতসওয়া; জানালো গোঁ ধরে থাকা রাজার অবস্থাও। সনদ্রু ততদিনে বেশ পরিচিত। কয়েকজন সম্ভাব্য ওস্তাদের নাম বলে দিলো হর হর করে। তারপরও বিক্রমশীলার অন্যতম পণ্ডিত রত্নাকরের পরামর্শেই তারা জ্ঞানচর্চার জন্য থেকে গেল কিছুদিন।

বিহারের দুয়ারে লোতসওয়া একবার সূত্র পড়ছে। পাশে থেমে হাসলেন এক ব্যক্তি। খুব বিনয়, ভদ্রতা আর স্পষ্টতা নিয়ে উচ্চারণ সংশোধন করে দিলেন। লোতসওয়া চমৎকৃত হলো; এমন উস্তাদই তো তিব্বতে প্রয়োজন। কয়েকদিন পরে বুঝতে পারলো সেই বিনয়ী ব্যক্তি আর কেউ না; খোদ অতীশ দীপঙ্কর। এক সন্ধ্যায় সনদ্রু তাদের নিয়ে গেলো পণ্ডিতের রুমে। নিজের পরিচয় দিয়ে লোতসওয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তন ব্যাখ্যা করলো। সেই রাজা লাঙ ধর্ম থেকে বর্তমান রাজা জংছুপ উ অব্দি। এবার আর মুখের উপরে না করতে পারলেন না অতীশ। চিন্তা করলেন, প্রার্থনা করলেন; অবশেষে বৌদ্ধ মন্দিরের যোগিনীর জানালো ভবিষ্যৎ-

অতীশের তিব্বত যাত্রা ধর্মচর্চার ইতিহাস বদলে দেবে; বিশেষ করে নির্দিষ্ট বৌদ্ধ উপাসকদের। অবশ্য ভারতে থাকলে তার আয়ু বিরানব্বই বছর আর তিব্বত গেলে বাঁচবে বাহাত্তর বছর।

অতীশ বজ্রাসনে গিয়ে পরামর্শ করলেন কয়েকজন শ্রদ্ধেয়ার সাথে। মানুষ তার মাধ্যমে উপকৃত হবে কি না- নিশ্চিত হলেন। তারপর সনদ্রু আর লোতসওয়াকে জানালেন, তিনি রাজি। তবে আঠারো মাস অপেক্ষা করতে হবে। গোপন রাখতে হবে বিষয়টা। ইতোমধ্যে চললো প্রস্তুতি- পড়াশোনা, অনুবাদ আর রচনা। ঠিক এই সময়েই নালন্দার মঠাধ্যক্ষ বিখ্যাত মহাসিদ্ধ নরূপ (৯৫৬-১০৪০) এলেন বিক্রমশীলায়। বুঝতে পেরেছিলেন জীবনের প্রান্তসীমায় তার অবস্থানকে। অতীশের দিকে তাকিয়ে বললেন,“দীপঙ্কর, বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারের জন্য এখন তুমিই শিক্ষক”। এরপর আসলেই আর বেশি দিন বাঁচেননি নরূপ।

অতীশ এবার শিষ্যদের ডেকে ভারতের বাইরে ভ্রমণের ঘোষণা দেন। রত্নাকরের বুঝতে দেরি হয়নি। অতীশের অনুপস্থিতিতে বিহার ও সংঘগুলোর আসন্ন দুর্দশা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথমদিকে ইতস্তত করলেও অনুমতি দিলেন পরে। অতীশ শুধু ভারতের না; সমগ্র পৃথিবীর হয়ে যাক। অতীশও বিক্রমশীলায় নিজের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিলেন রত্নাকরের হাতে। উনিশজন ঘনিষ্ট শিষ্য নিয়ে শুরু করলেন যাত্রা। ১০৪১ সালে কাঠমুণ্ডুতে উপস্থিত হন অতীশ। সেখানে তাকে রাজকীয়ভাবে সমাদর করা হয়। চা তখন তিব্বতি সাধুদের পবিত্র পানীয়; ভারতীয়দের কাছে অচেনা। দীপঙ্করকে আপ্যায়ন করা হলো চা দিয়ে। গ্য সনদ্রু সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে অতীশ আক্ষেপ করেছিলেন,

“আমার তিব্বত যাওয়ার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকলো না; কারণ আমার কণ্ঠটাই স্তব্ধ হয়ে গেলো।”

তিব্বতের দিনগুলো

কয়েক বছরের দীর্ঘ ভ্রমণের পর ১০৪২ সালে তিব্বতের থোলিংয়ে পৌঁছালো কাফেলা। ভারতীয় ওস্তাদকে বরণ করে নেবার জন্য তিনশো অশ্বারোহী প্রেরণ করা হয় সাদা কাপড়ে সাজিয়ে। অতীশের বয়স তখন ৬০ বছর। সাথে পরহিতভদ্র এবং লোতসওয়ার মতো কয়েকজন শিষ্য। কোনোরূপ বিশ্রামে যাননি তিনি। প্রজ্ঞার আলো বিস্তারের জন্য দৌড়ে বেড়ালেন তিব্বতের এপাশ থেকে ওপাশ। দলে দলে সাধুরা আসলো বোধিধর্মের দীক্ষা নিতে। ইতোমধ্যে রিনচেন চেংপো অনুবাদক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। অতীশের সাথে আলোচনা হলো সূত্র ও মন্ত্র নিয়ে। একসাথে তারা বিশটিরও বেশি অনুবাদে কাজ করলেন। ধ্যান এবং চর্চা শিক্ষা দেন অতীশ; প্রয়োগ করেন সুমাত্রা থেকে শিখে আসা সেই বিদ্যাও।

থোলিংয়ে অতীশ অবস্থান করেন ১০৪২ থেকে ১০৪৫ সাল অব্দি। ধর্মের শিক্ষা রচনা ও অনুবাদ করেন। রাজা জংছুপকে দেন নানা বিষয়ে উপদেশ। ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো; তিব্বতে এক বিশেষ উপাসকের সাথে দেখা হবে। বহুল প্রত্যাশিত সেই উপাসক দ্রোমতন (১০০৫-১০৬৪) এর সাথেও দেখা হয়। তার প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়ে জীবন লাভ করে। তিনি নিজেও শুরু করেন নয়া জীবন। শিষ্যদের নিয়ে ১০৪৭ সালে যান বিখ্যাত সামি মঠে। ইতোমধ্যে ধর্মের খাতিরেই ঘুরে আসেন ইয়ারলাং, লাসা এবং ইয়ারপা। স্থানীয় পোন ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে শৃঙ্খলা এবং তন্ত্রচর্চার প্রতি গুরুত্ব দেন তিনি।

৭২ বছর বয়সে ১০৫৪ সালে দক্ষিণ লাসায় মৃত্যুবরণ করেন অতীশ দীপঙ্কর। দ্রোমতন ছিলেন তার আধ্যাত্মিক পুত্র। ফলে বিদেশ বিভুঁইয়ে দ্রোমতনই অন্য শিষ্যদের সাথে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অতীশ যেখানে বসতেন, সেখানে ১০৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মন্দির। চারজন প্রধান শিষ্য প্রচার করতে থাকেন উত্তরাধিকার। ১০৫৬-৫৭ সালের মধ্যেই অতীশের শেখানো বৌদ্ধমতের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় স্থানটি।

অবশেষ

বৌদ্ধমত প্রচার ও সংস্কারে অতীশের অবদানকে এখনও স্মরণ করা হয় কৃতজ্ঞচিত্তে। বোধিপথপ্রদীপ নামক রচনাতে তিনি মাধ্যমিক মহাযান মতবাদের সাথে হীনযান এবং বজ্রযান মতবাদের সমন্বয় করেন। উল্লেখ করে যান সাধকের ক্রম অগ্রসরমান পথের বিবরণ। বোধিচিত্ত অর্জন থেকে পারমিতা ধ্যান অব্দি। সেই সাথে প্রবর্তন করেন এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি; যার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। তিব্বতে ধর্মচর্চার ইতিহাসই বদলে যায় তার পদার্পণে। দ্রোমতন তার শিক্ষাকে ধরে রেখেই প্রতিষ্ঠা করেন বৌদ্ধধর্মের কদম ধারা।

অতীশ দীপঙ্কর এক আজন্ম জ্ঞানচর্চাকারীর নাম। সেই শৈশব থেকে মৃত্যু অব্দি শিখিয়েছেন প্রেম, দয়া আর ত্যাগের বাণী। বিক্রমশীলা মহাবিহারে দরজার ডানপাশের নাগার্জুনের ছবি অঙ্কিত ছিল আর বামপাশে অতীশের। এ থেকে প্রমাণিত হয় জ্ঞানে তার মর্যাদা নাগার্জুনের তুল্য বলে সেই সময়েই স্বীকৃত। বিবিসি ২০০৪ সালে সর্বকালের সেরা বাঙালির তালিকায় আঠারোতম বলে গণ্য করেছে তাকে। বাংলার মাটিতে জন্ম নেয়া অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এমন এক প্রদীপ; যে আলোকিত করেছে গোটা প্রাচ্যকে। যিনি সত্য তার বাণীর মতোই,

সার্থক অর্জন হলো স্বার্থহীনতা এবং শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা আত্মনিয়ন্ত্রণ। মহানতম গুণ হচ্ছে অন্যের সেবা আর শ্রেষ্ঠ ধর্মানুশাসনের নাম নিরবিচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক জাগরণ। সফল ঔষধ নিজেকে সবকিছু থেকে মুক্ত রাখা এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম দুনিয়াবি পথের অনুসরণ না করা। শ্রেষ্ঠ মঙ্গল হচ্ছে প্রশান্ত হৃদয় আর সর্বোত্তম প্রচেষ্টা হলো ফলাফল নিয়ে হাহুতাশ না করা। শ্রেষ্ঠতম ধ্যান হলো কিছু আকড়ে না ধরে যেতে দেয়া। আর দৃশ্যমানের মধ্য দিয়ে সত্যকে দেখতে পারাই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা।

অতীশ দীপঙ্কর-এর জীবনী সম্পর্কে জানতে সংগ্রহ করুন তাকে নিয়ে লেখা বই।