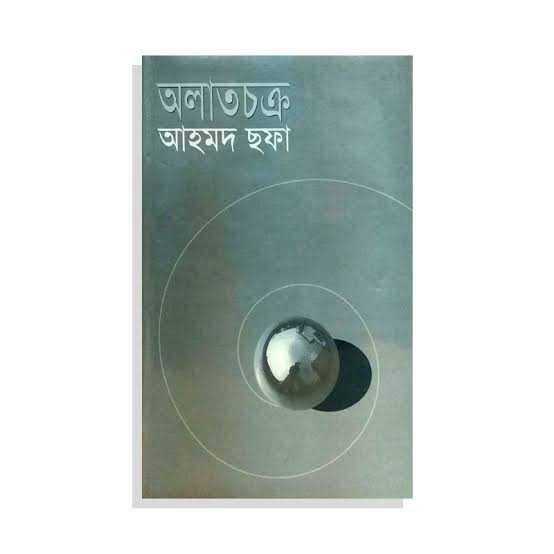

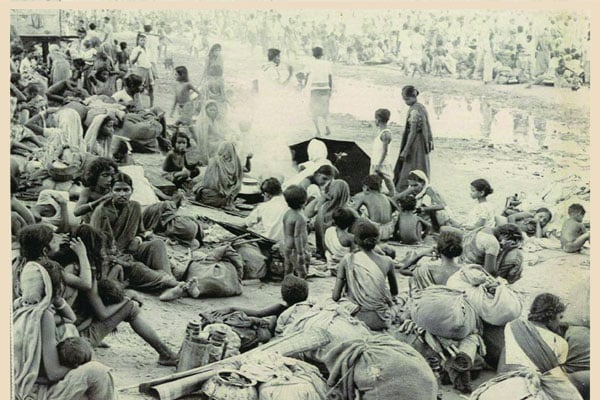

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে এক বিরাট স্থান দখল করে আছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বহু সাহিত্যিক রচনা করেছেন অসংখ্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারায় সেসবে থাকে দেশের ভেতরে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় পাক-হানাদারদের নির্মমতা, রাজাকার-আলবদরদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ড, সাধারণ মানুষের অসহায় আত্মদান, এবং শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি-আক্রমণের আখ্যান। কিন্তু এর বাইরেও আছে কিছু না বলা গল্প; সংখ্যায় তা এক কোটি, বক্তব্যে মর্মন্তুদ। নয় মাসের প্রতিটি দিন সেই গল্পকারেরা লড়েছেন আরেক যুদ্ধে- নিজেদের মনের বিরুদ্ধে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, স্মৃতিতাড়নার বিরুদ্ধে, প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে; বোধকরি সেই যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু ইতিহাসে তারা যেমন নিদারুণ পীড়ন এবং প্রতারণার শিকার, বহুলাংশে সাহিত্যেও অনুচ্চারিত থেকে গেছে তাদের কথা। তারা হলেন ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পরবাসে পাড়ি জমানো এক কোটি শরণার্থী। তারা কীভাবে ছিলেন এই লম্বা সময়টাতে? পরদেশের নতুন বাতাসে কি সুখে ছিলেন তারা? কলকাতা শহরে তখন কী চলছিল?— দীর্ঘকালের অনুত্থাপিত, অসামাধানকৃত এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন গণবুদ্ধিজীবী এবং অগ্রণী লেখক আহমদ ছফা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত তার এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘অলাতচক্র’তে।

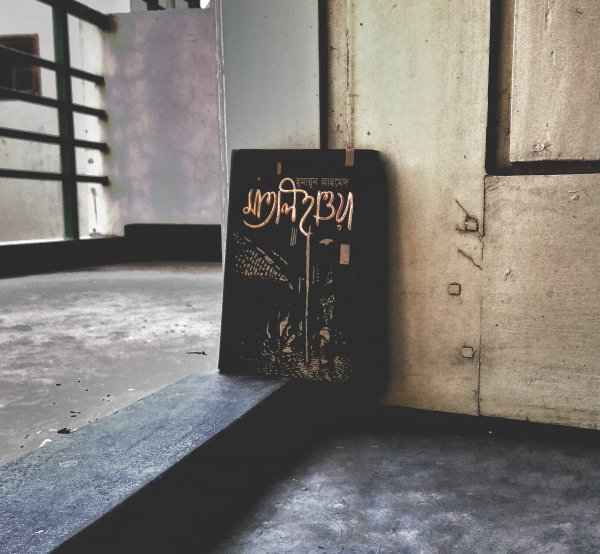

‘অলাতচক্র’ উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষের জবানিতে। কাহিনী যিনি বয়ান করছেন, এ উপন্যাসের মূল প্রটাগনিস্ট, তার নাম দানিয়েল। যুদ্ধ শুরু হলে চট্টগ্রামের এই তরুণ সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেন। কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকেন তারই সমভাগ্য বরণ করে নেয়া আরো কয়েকজন বাঙালি যুবকের সাথে, এক হোস্টেলে। দেশে তিনি জড়িত ছিলেন রাজনীতি এবং লেখালেখির সাথে। সেই সুবাদেই উপন্যাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, গ্রগতিশীল নারী তায়েবার সাথে তার পরিচয়। তায়েবা লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত, চিকিৎসাধীন কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা তার বাঁচার আশা ত্যাগ করেছেন, কেবল তার মৃত্যুযাত্রাকে সুখকর করার চেষ্টায় দিন-রাত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কাজের সম্পর্ক থেকেই দানিয়েলের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসার সূত্রপাত। তবে, তায়েবা সাধারণ মেয়ে ছিলেন না, ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। চিরায়ত ‘বাঙালি-সংসারী-নারী’ চরিত্রের সাথে বিদ্রোহ করে কোনো সুদর্শন—সুপুরুষ যুবকের বদলে তিনি হৃদয়ের সম্পর্কে বেধেছিলেন পার্টির আদর্শ এবং কাজকর্মের সাথে। প্রবল রাজনৈতিক আদর্শধারী, ঈর্ষা-আকাঙ্ক্ষাবিমুখ এই নারী ধরাশায়ী হয়েছেন প্রাণঘাতী ক্যান্সারে।কলকাতায় দানিয়েলের দিন কাটে কখনও তার প্রিয় মানুষ তায়েবার কাছে, কখনো রাজনীতিবিদ-হর্তাকর্তাদের কাছে দেনদরবার করে, কখনও বা চাকরির আশায় ঘুরে ঘুরে। দানিয়েল ও তায়েবাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যকার অস্ফুট ভালবাসা, মানসিক টানাপোড়েন, যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রায়িত হয়েছে অলাতচক্র উপন্যাসে।

সাহিত্যের একজন সামান্য পাঠক হিসেবে বলতে পারি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে রচিত অধিকাংশ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা প্রচুর ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন- যুদ্ধ, খুন, ধর্ষণ, প্রতিরোধ এসবের মধ্য দিয়ে কখনো একটা পরিবারের কাহিনী, কখনও বিশেষ কোনো জনপদের কাহিনী, কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী তারা বর্ণনা করেছেন। তাদের সাহিত্যকৃতিকে কোনোমতেই ছোট করে দেখার পক্ষপাতী নই, তদুপরি পীড়া দেয় এ সকল উপন্যাসের রাজনৈতিক অনুষঙ্গের অভাব, সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে লেখকদের ‘উদাসীনতা’ বা সেসবের মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যহীনতা; বোধ করি লেখকেরা গ্রন্থকে সরলপাঠ্য করতেই এগুলো পরিহার করে মূলত আবেগনির্ভর আখ্যান রচনা করে গেছেন।

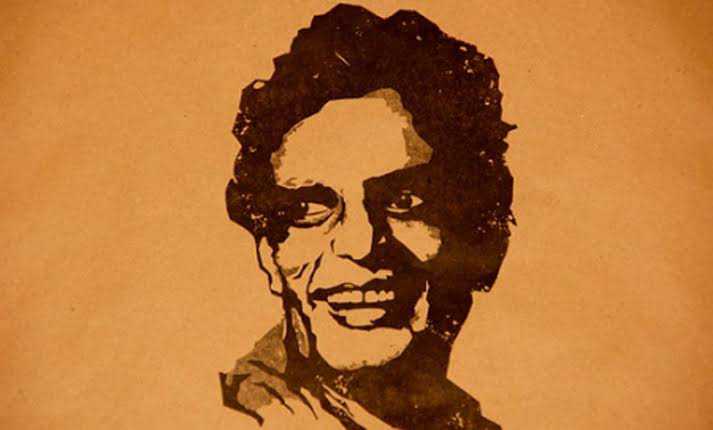

এই প্রেক্ষাপটে যখন আহমদ ছফার ‘অলাতচক্র’ হাতে আসে, তখন মনে হয়েছিল- তিনি হয়তো নিরাশ করবেন না। ছফার পরিচয় সম্পর্কে যারা অবগত আছেন, তারা জানেন, বিশিষ্ট চিন্তক আহমদ ছফা ছিলেন আমৃত্যু একজন আর্টিস্ট-কাম-অ্যাক্টিভিস্ট। সুগভীর চিন্তাশীলতা, তির্যক বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা, এবং স্পষ্টবাদিতার সম্মিলন তার প্রবন্ধ ও উপন্যাসকে করে তুলেছে অনন্য। এ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলির সাক্ষী ছফা নিজে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে তিনি কলকাতায় আশ্রয় নেন, এবং ডক্টর অজয় রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির’-এর সাধারণ সম্পাদক পদে কাজ করতে থাকেন। সেসময় তার দেখা প্রতিটি ঘটনা, আশ্রয় নেয়া মানুষদের জীবন, তাদের চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণ করে তার সাথে নিজের চিন্তারাজ্য যুক্ত করে অলাতচক্রে আহমদ ছফা নিজেকেই দানিয়েলে রুপান্তরিত করেছেন।

উপন্যাসের কাহিনীজুড়ে উঠে এসেছে যুদ্ধ নিয়ে নানাজনের নানামুখী বিশ্লেষণ, কলকাতায় আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের কষ্ট, তাদের প্রতি কলকাতার মানুষ-শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, যুদ্ধের সুযোগে স্বার্থান্বেষী নেতাদের ফুর্তিবাজি মনোভাব। যুদ্ধকালীন এরকম বিভিন্ন সংকটকে আহমদ ছফা দেখেছেন একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে। নানা সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, মাওলানা ভাসানী, মোশতাক, জেনারেল ওসমানী, ইয়াহিয়া চরিত্রবর্গ হাজির হয় উপন্যাসে; লেখক একদম শেকড় থেকে তুলে আনেন এক রাজনৈতিক মুক্তিযুদ্ধকে। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধকালে বৈশ্বিক রাজনীতির টানাপোড়েন, আওয়ামী নেতৃত্বের যথার্থতা, নকশাল আন্দোলন, চীনপন্থী কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব, প্রবাসী সরকারের দোদুল্যমানতা, এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ পরিচালনাকারী হাই কমান্ডের সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উঠে এসেছে চৌদ্দ পরিচ্ছেদের দীর্ঘপ্রসারী এই উপন্যাসে।

ছফার বিশেষত্ব এখানেই যে, এ উপন্যাসে তিনি আদ্যন্ত বিবৃত করেছেন এক নীরব প্রেমের গল্প, কিন্তু তাকে স্থাপন করেছেন এক ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, এমনকি তার বিস্তৃতি গিয়ে ঠেকেছে ইতিহাসের তলায় থাকা বাঙালি মুসলমানের আবহমান নির্লিপ্ততা, বঞ্চনা এবং অসাফল্যের বিবরণে। দানিয়েল চরিত্রে ছফা যখন বলেন,

“নেতা এবং দল মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে ব্যর্থ হলো।”

কিংবা যুদ্ধের ফল বেহাত হয়ে যাবার আশঙ্কায় ছফা যখন প্রশ্ন করেন,

‘‘বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে সংগ্রাম করে আসছে। আসন্ন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধটিই কি বাঙালি জাতির বিগত বাইশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের একমাত্র ফলাফল? এই যুদ্ধে হয়তো ভারত জয়লাভ করবে, এবং জাতীয় সংগ্রামের এই-ই পরিণতি। কিন্তু এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম?’’

তখন আমরা পাঠক হিসেবে যেমন চকিত হই, তাগিদ অনুভব করি গৌরবমণ্ডিত মুক্তির সংগ্রামে আরেক নজর ফিরে দেখতে, ঠিক তেমনই সাক্ষ্য পাই একজন প্রাজ্ঞ চিন্তকের বিচক্ষণ বিশ্লেষণের। সাহিত্যের এই ‘ধূসর এলাকা’র অচলায়তনে ছফা আঘাত করেন প্রচণ্ডভাবে, নিরাসক্ত কলমে তিনি বর্ণনা করেন যুদ্ধকালীন শুভ ও অশুভ শক্তির তৎপরতা, এবং আঁকেন রণক্ষেত্রের বাইরে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া আরেক মানবিক মুক্তিযুদ্ধের চিত্র। সর্বোপরি, এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মধ্যে ইতিহাস এবং ইতিহাসের মধ্যে বর্তমান ব্যক্তিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করার তাগিদেই মননশীল পাঠক ছফার অনুসন্ধানী অভিযানে শরীক হবেন। উপন্যাসটির বর্ণনারীতি এবং কাহিনীপ্রবাহ পাঠকের অধিক মনোযোগ দাবি করে, তবে হলফ করেই বলা যায়- পাঠকের সেই মনোযোগ বৃথা যাবে না।

.jpg?w=600)