কলকাতা শহরে সত্তরের দশক এক উত্তাল সময়। একদিকে নকশাল বাড়ি আন্দোলন, অন্যদিকে ভয়াবহ বেকার সমস্যা। শুধু তরুণ সমাজে নয়, সমাজের সর্বস্তরেই তখন ভয়াবহ রকমের বিভ্রান্তি। নাগরিক জীবনের অস্থিরতা এবং নৈতিক অধঃপতনের উপাদানগুলো তখন ক্রমশ সমাজের মূল কাঠামোতে প্রবেশ করছে।

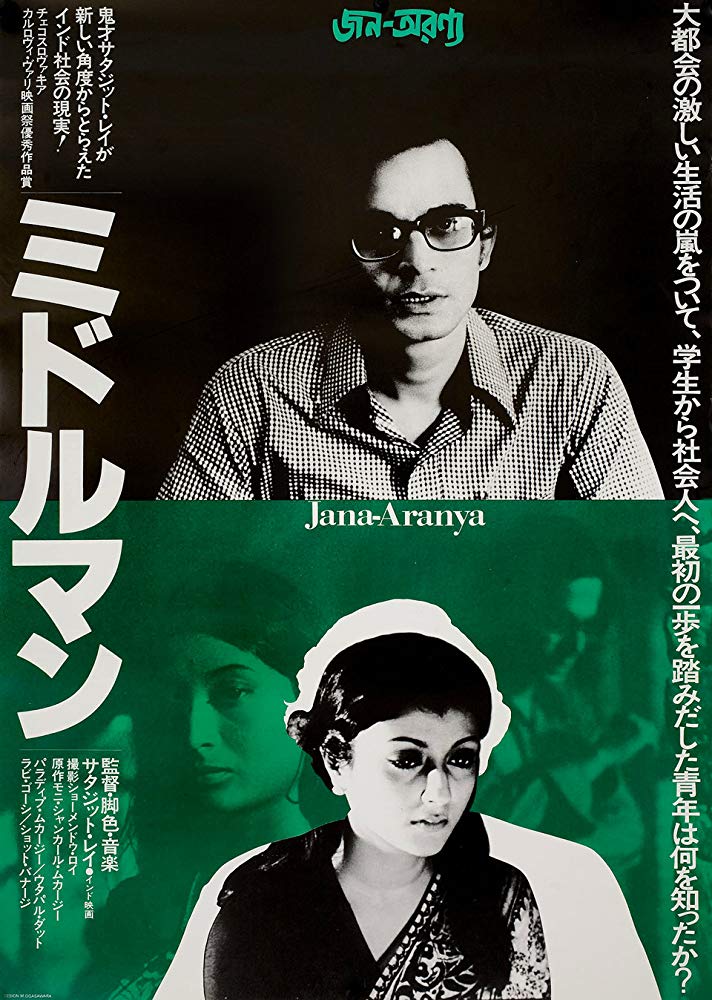

সময়ের এই অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সত্যজিৎ রায়ের তিনটি চলচ্চিত্রে। ১৯৭০, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে যথাক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রতিদ্বন্দ্বী‘, ‘সীমাবদ্ধ’ এবং ‘জন অরণ্য’– চলচ্চিত্র তিনটিকে সত্যজিৎ রায়ের ‘কলকাতা ত্রয়ী’ বা ‘রাজনৈতিক ত্রয়ী’ বলা হয়।

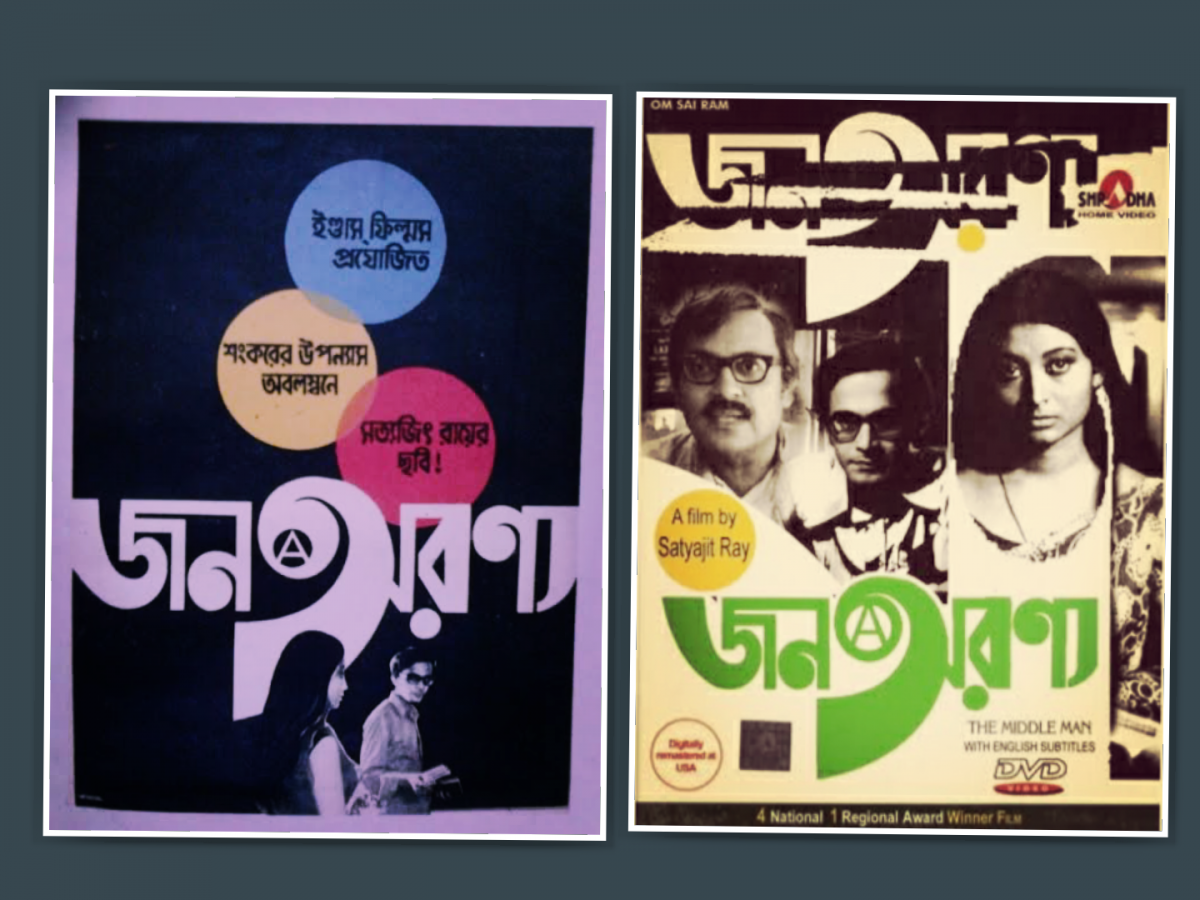

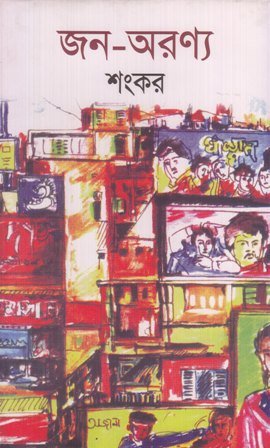

১৯৭৫ সালে নির্মিত হয় সত্যজিৎ রায়ের ‘কলকাতা ত্রয়ী’র তৃতীয় এবং শেষ চলচ্চিত্র ‘জন অরণ্য’। অনেকের মতে, এটি এই ত্রয়ীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। ১৯৭৩ সালে ‘দেশ’ পত্রিকার পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত শংকরের ‘জন অরণ্য’ উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় একই নামে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। ‘দেশ’ পত্রিকায় যেদিন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেদিনই সত্যজিৎ রায় ‘জন অরণ্য’ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে শংকরকে টেলিফোন করেছিলেন।

ভয়াবহ বেকার সমস্যায় হতাশাক্লান্ত তরুণ সমাজ এবং জীবনে টিকে থাকতে নীতি-হীনতার সাথে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের লড়াই চিত্রিত হয়েছে এ চলচ্চিত্রে।

চলচ্চিত্রটির সূচনা হয় পরীক্ষার হলের একটি দৃশ্যের মাধ্যমে। রুমের দেয়াল জুড়ে বিপ্লবের বাণী লেখা- ‘সশস্ত্র বিপ্লবই সর্বহারাদের একমাত্র মুক্তির পথ’, ‘সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করো’, ‘শ্রেণীশত্রু খতম করো।’ সেখানে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে, তারা এই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। তবে একটু পরেই তাদের কর্মকাণ্ডে চমকে উঠতে হয়। দেখা যায়, পুরো পরীক্ষা কেন্দ্রকে তারা নকলের আখড়ায় পরিণত করেছে। তাদের এমন আচরণে একজন শিক্ষক অসহায়ভাবে পদচারণ করছেন, অন্যজন গম্ভীরমুখে বসে আছেন। অতিরিক্ত বিশৃঙ্খলায় একজন শিক্ষক অতিষ্ঠ হয়ে বসে বসলেন, “কী হচ্ছে, ভাই?” পেছন থেকে এক ছাত্র ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, “পরীক্ষা হচ্ছে, ভাই!” পুরো হল জুড়ে সব ছাত্র হো হো করে হেসে উঠল।

শিক্ষকের নীরব হয়ে যাওয়া এবং বিপ্লবী ছাত্রদের ব্যঙ্গাত্মক হাসির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের শুরুতেই আমাদের কাছে সমাজের পতনের বার্তা পৌঁছে দেন, যে পতন পরীক্ষার হল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে শিক্ষকশ্রেণীকে অসহায় করে তুলেছে।

খুব সম্ভবত বামপন্থী বিপ্লবীদের প্রতি সত্যজিৎ রায়ের খুব বেশি বিশ্বাস ছিল না। তাই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত ছেলেদের এমন চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতনের দৃশ্যের অবতারণার মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রটির সূচনা করেছেন।

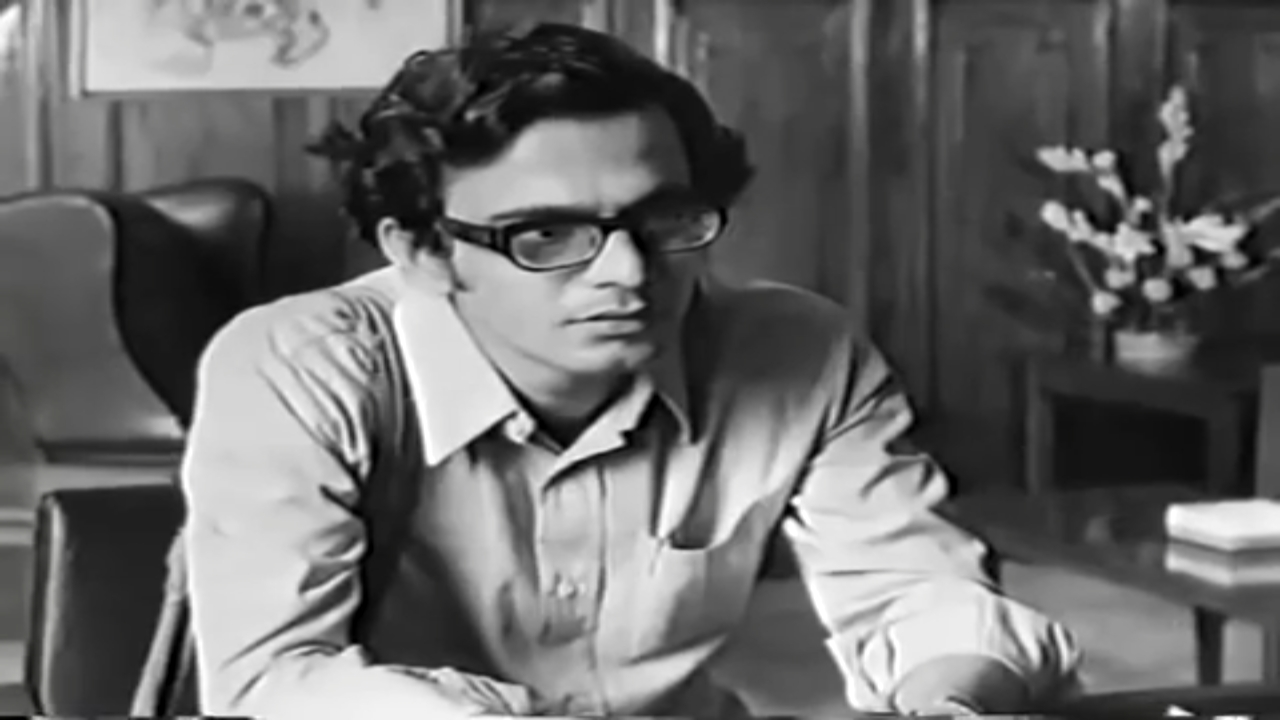

সেই পরীক্ষার হলের দৃশ্যতেই এ চলচ্চিত্রের নায়ক সোমনাথকে (প্রদীপ মুখোপাধ্যায়) কোনোদিকে না তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা দিতে যায়। তবে তার পরীক্ষার খাতাটি এক দরিদ্র শিক্ষকের কাছে নিরীক্ষণের দায়িত্ব পড়ে। তার কাছে একজোড়া ভাল চশমা না থাকায় তিনি সোমনাথের ক্ষুদ্রাকৃতির লেখার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন না। ফলে সোমনাথ অনার্সে কোনো গ্রেড না পেয়ে শুধুমাত্র পাস করে।

এ ব্যর্থতার দায়ভার আর কারো উপরে চাপানো সম্ভব হয় না, সোমনাথের পিতা এবং সোমনাথ দুজনকেই তা বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। কারণ সমাজে তখন মেনে নেওয়ার সময়। প্রতিবাদেও তখন বিশেষ লাভ হয় না, কাজেই এই ‘মেনে নেওয়া’র বিষয়টিও সবাই মেনে নিয়েছে।

শুরু হয় চাকরির জন্য সোমনাথের সংগ্রাম। চাকরির বাজারে প্রতিটি পদের বিপরীতে লাখ লাখ অ্যাপ্লিকেশন, আর ইন্টারভিউয়ের পর ইন্টারভিউ। ছেলের এমন অবস্থা দেখে একদিন বৃদ্ধ বাবা বলেই বসলেন,

“চাকরি যারা পেল না, তারা আর কী করবে? দুটো বৈ আর রাস্তা আছে তাদের সামনে? হয় অসৎ পথে যাও, নষ্ট হয়ে যাও, আর নয় তো বিপ্লব করো।”

বছরখানেক ধরে অনবরত চাকরির সাক্ষাৎকার দিতে দিতে সে হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলে। এক সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, “চাঁদের ওজন কত?” সোমনাথ আর না পেরে জিজ্ঞেস করে বসল, “এর সাথে চাকরির কী সম্পর্ক?” প্রশ্নকর্তারা তাকে ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে বের করে দিল।

সেদিনই পথে হাঁটার সময় পূর্বপরিচিত বিশুদার ফেলা কলার খোসায় পিছল খায় সোমনাথ এবং সহমর্মী বিশুদাই সোমনাথকে একটি নতুন পথ বাতলে দেন- ‘অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, এনিথিং ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট।’ বাংলায় এমন ব্যবসায়ীদেরকে বলা হয় ‘দালাল’, তা শুনে সোমনাথ চমকে ওঠে। তখন বিশুবাবু ইংরেজি করে দেন ‘Middleman’। এ টাইটেলটা আবার সোমনাথের বেশ পছন্দ হয়। এজন্যই ইংরেজিতে এ চলচ্চিত্রটির নাম ‘The Middleman’। বেশ উৎসাহ নিয়ে ‘অর্ডার সাপ্লাই’য়ের ব্যবসায় নেমে পড়ে সোমনাথ। বিভিন্ন অফিসে কাগজ, কলম, খাম ইত্যাদি সাপ্লাই দিয়ে শুরু। সহজেই ব্যবসাটা ধরতে পেরে শুরুতে বেশ ভালও করে সোমনাথ।

সোমনাথ চরিত্রটিকে একটি তরল চরিত্র রূপে উপস্থাপন করেছেন পরিচালক, সে সব ধরনের পাত্রে সহজেই অভিযোজন করে, খুব বেশি কোনো স্বাতন্ত্র্য তার মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি তার প্রেমিকা তপোতী রাঁচির এক ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে করে তাকে ছেড়ে চলে গেলেও তার খুব বেশি ভ্রুক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের চিন্তাধারার পরিবর্তনের ব্যাপারটিও পরিচালক এ চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন। দেখা যায়, ‘ঘুষ’ বা ‘উৎকোচে’র ব্যাপারটি সোমনাথ বা তার বড় ভাইয়ের কাছে যতটা সহজ বা সাধারণ শব্দ, সোমনাথের বাবার কাছে ততটাই কঠিন বা অন্যায় মনে হচ্ছে।

সেই সময়ের কলকাতার আরেকটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যাকে তুলে এনেছেন চলচ্চিত্রকার। অভাব এবং লোভের কারণে তখন বাধ্য হয়ে দেহপসারিনী হয়ে উঠছিল গৃহবধূ, কিশোরী এবং বালিকারা। আর এই ভয়াবহ কাজে তাদের সহযোগী কখনো স্বামী, ভাই বা স্বয়ং মা।

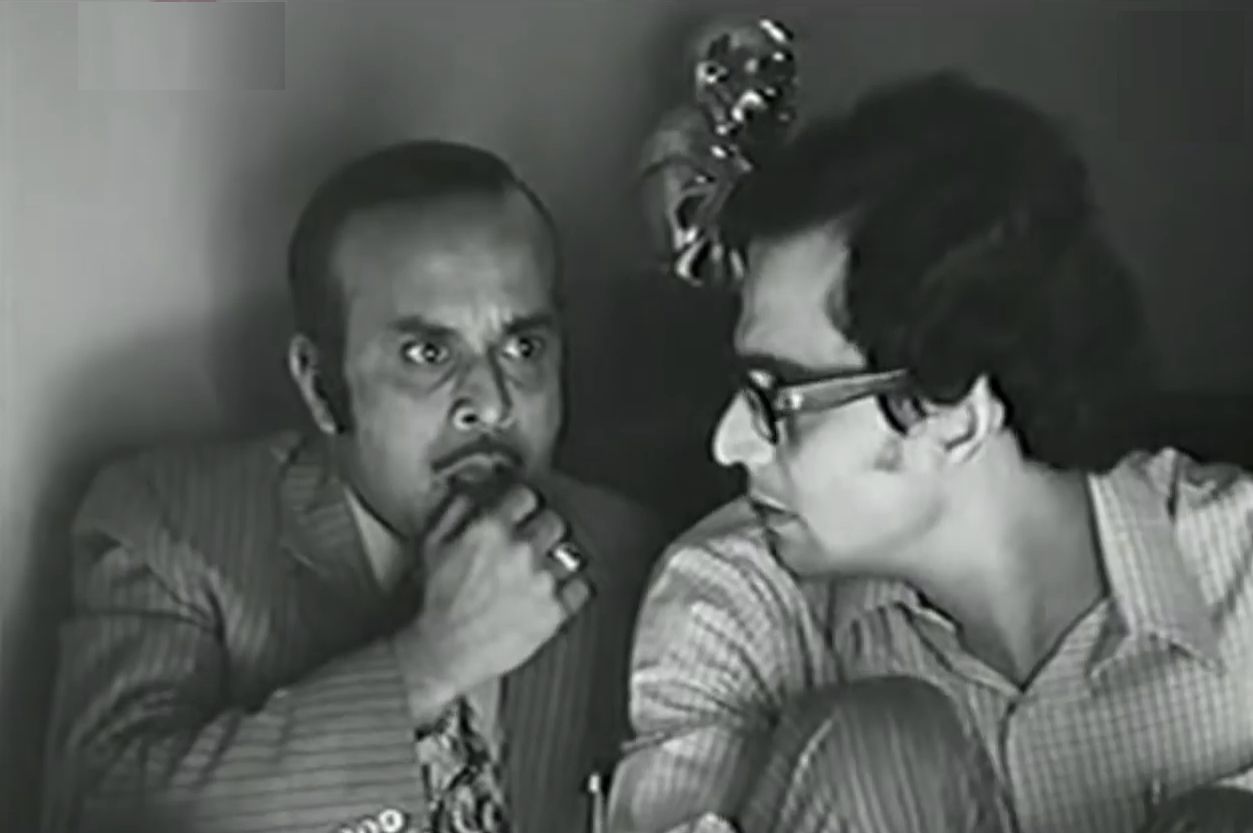

চলচ্চিত্রে শেষাংশে এসে সোমনাথকে এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি করান পরিচালক। ব্যবসায় যখন একটু একটু করে দাঁড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সোমনাথ, তখনই আবার সমান্তরালে পতনের আশঙ্কাও সে দেখতে পায়। একবার একটি বড় অর্ডারের জন্য টেক্সটাইল কর্মকর্তা মিস্টার গোয়েঙ্কার কাছে যায় সে। কিন্তু অর্ডারটি পেতে হলে মিস্টার গোয়েঙ্কাকে খুশি করার জন্য একজন সঙ্গিনী জোগাড় করে দিতে হবে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে বড় হওয়া সোমনাথের কাছে একদিকে কাজ করে আপন নৈতিক জগতে পরাজিত হওয়ার ভয়, অন্যদিকে কাজ করে পায়ের নিচে মাটি শক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। পাবলিক রিলেশন স্পেশালিষ্ট নটবর মিত্তির এগিয়ে আসেন সোমনাথের সাহায্যে।

নটবরের সাথে এক সন্ধ্যায় গোয়েঙ্কার জন্য সঙ্গিনীর সন্ধানে কলকাতার জন অরণ্যে নেমে পড়ে সোমনাথ। গোয়েঙ্কার হোটেল রুমে একটি মেয়েকে নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার সময় ট্যাক্সিতেই সোমনাথ চিনতে পারে তার বন্ধু সুকুমারের বোন কণাকে, জীবনের দায়ে বাধ্য হয়ে যে এমন অন্ধকার পথ বেছে নিয়েছে। বন্ধুর ছোটবোনকে নিয়ে হোটেলে গোয়েঙ্কার কাছে পৌঁছে দিতে বিবেকে বাধে সোমনাথের। সে কণাকে ফিরে যাওয়ার জন্য বললেও কণা যেতে চায় না। নাম পরিবর্তন করে সে এখন ‘যুথিকা’। সোমনাথের আড়ষ্টতা কাজ করলেও যুথিকার মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই। এই ‘জন অরণ্য’ বেঁচে থাকার জন্য কণাকে ‘যুথিকা’ করে তুলেছে। লাভ এবং লোভের কাছে সোমনাথের মূল্যবোধের পরাজয় ঘটে। লজ্জা ডিঙিয়ে সেই যুথিকাকে পৌঁছে দেয় গোয়েঙ্কার হোটেল রুমে।

অর্ডারটা পেয়ে গেলে স্বস্তি নেমে আসে, সোমনাথের বাবাও খুশি হয়ে ওঠেন। পরিচালক আমাদেরকে শোনান ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’। নাগরিক জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে নৈতিকতার দ্বন্দ্ব ঘটলে নৈতিকতার সাথে আপোস করে নেয় সোমনাথ।

সত্যজিৎ রায়ের এই চলচ্চিত্রটিতে আলাদা গতিময়তা লক্ষ্য করা যায়। সোমনাথের চাকরির সন্ধানে অনবরত আবেদন পাঠানো, দালালের কাজের শুরুতে সোমনাথের কর্মকাণ্ডের চিত্রায়নগুলোর মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতার নমুনা দেখিয়েছেন। সাদাকালো এই চলচ্চিত্রটির চিত্রধারণ এবং আবহ সংগীতেও যথেষ্ট মুনশিয়ানার ছাপ পাওয়া যায়। ‘সেরা চলচ্চিত্র’, ‘সেরা পরিচালক’ এবং ‘সেরা চিত্রনাট্য’ বিভাগে ‘জন অরণ্য’ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিল।

নৈতিকতার সাথে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চিরকালীন দ্বন্দ্ব এবং বেকার তরুণদের হতাশা ও দুর্দশার এই প্রতিচ্ছবি বর্তমান সময়ে এসেও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। ‘সোমনাথ’ তাই আর চলচ্চিত্রের কোনো চরিত্র রূপে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, বরং সে হয়ে ওঠে আমাদের সকলের প্রতিনিধি।

আরও পড়ুন:

প্রতিদ্বন্দ্বী: সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা ত্রয়ীর প্রথম চলচ্চিত্র

সীমাবদ্ধ: সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা ত্রয়ীর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র

বিনোদন জগতের চমৎকার, জানা-অজানা সব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/