“Every man is a volume, if you know how to read him” উইলিয়াম এলারী চ্যানিং-এর এই বাণীটি উঠে এসেছে লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস লোটাকম্বলে। বাণীটির যথার্থ ব্যবহারও বোধহয় এর চাইতে আর ভালোভাবে করা সম্ভবও ছিল না কারো পক্ষে। কেননা লেখক প্রকৃতপক্ষেই পড়তে পেরেছেন মানুষের ভেতরকার গল্পগুলোকে। রূপ দিয়েছেন তার গল্প-উপন্যাসে।

source: quotefancy.com

জীবনে চলার পথে আমাদের চারপাশ দিয়ে চলে যাওয়া প্রতিটি মানুষই একেকটি ভ্রাম্যমাণ গল্প কিংবা উপন্যাস। ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে বড় হবার পথে মানুষ নানান ঘটনার সম্মুখীন হয়। কখনো হয়তো খুব বেশি আনন্দে মানুষ আত্মহারা হয়, আবার কখনো একরাশ বেদনা এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দুঃখের ভেলায়। কখনো প্রচণ্ড আবেগ আমাদের ঘিরে থাকে, আবার কখনো থাকে হতাশার ছেলেখেলা। জীবন তবু চলতে থাকে তার নিজস্ব গতিতেই। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে একসময় আমরা পা দিই যৌবনে। জীবনের নতুন কিছু উপাদানও যোগ দেয় আমাদের সাথে। একই সাথে বাড়ে আকাঙ্ক্ষা এবং দায়িত্ববোধ। জীবনের এই অংশে এসেই আমাদের একা একা সিদ্ধান্ত নিতে শিখতে হয়। জীবন প্রবলভাবেই হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে সে সময়। আবার ঠিক তার পাশ দিয়েই সমান্তরালভাবে চলতে থাকে সমাজের বাঁধা-ধরা রীতিনীতি। দিনশেষে আমরা একইসাথে সমাজের নির্দিষ্ট বা তথাকথিত গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলতে চাই নিজেকে, আবার অপরপৃষ্ঠে সাড়া দিতে চাই জীবনের ডাকে। একইসাথে আমরা হতে চাই গৃহী এবং সন্ন্যাসী। হতে চাই চরম শুদ্ধ, আবার অন্যদিকে লোভ-লালসাও জড়িয়ে থাকে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে। ঠিক এই চিত্রটিই যেন ফুটে উঠেছে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘লোটাকম্বল’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

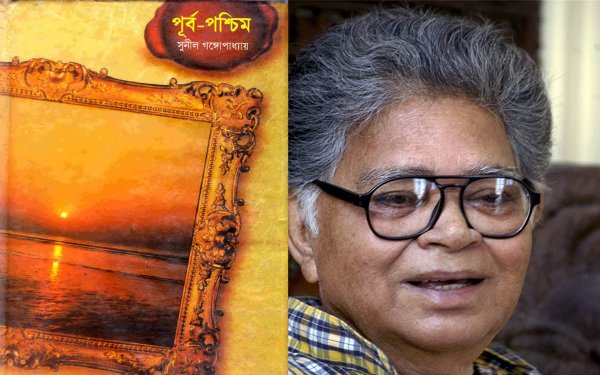

উপন্যাসের প্রকাশকাল আশির দশকের মাঝামাঝি। পড়বার সময় উপন্যাসের কলকাতার ট্রাম, রাস্তা-ঘাট, অফিসের বর্ণনা যেন ঠিক আশির দশকের প্রতিচ্ছবিই তুলে ধরে আমাদের সামনে। আবার গল্প প্রবাহের অনেক সময় মনে হয় যেন আরও অনেক প্রাচীন কোনো গল্পের পটভূমি বেয়ে বেড়ে উঠছে গল্পের ডালপালা। কিছু কিছু স্থানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের কারণে অনেক সময় এমনটা মনে হয়েছে। তবে তার মানে এই নয় যে, উপন্যাসের ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। উল্টো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের ভাষা ছিল একেবারেই সহজ এবং প্রাঞ্জল। যেকোনো বয়সের এবং মানের পাঠকের জন্যই উপন্যাসটি সহজপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে বলে বোধ করি। কেননা উপন্যাসটিতে গল্প বলার ধরন এতোটাই প্রাঞ্জল যে কথাগুলোর গভীর থেকে পাঠককে অর্থ খুঁজে বের করতে হবে না। সাধারণভাবে পড়ার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের আলোকপাতের বিষয়বস্তু পাঠকের সামনে প্রতীয়মান হবে। উপন্যাসটি পাঠের মাধ্যমে কোনোরকম বেগ পাওয়া ব্যতীতই সাহিত্য জগতের একটি অমৃতরস পান করতে পারবেন পাঠক।

আশির দশকে কলকাতা; source: bbc.com

উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে একই সাথে ‘লোটাকম্বল’ উপন্যাসটিকে সামাজিক-পারিবারিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে মনে হয়। উপন্যাসটি একই সাথে দুটি শ্রেণীভুক্ত মনে হবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। সাধারণত সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন দিকসমূহ উঠে আসে। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বন্ধন, প্রেম-ভালবাসা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সুখ-দুঃখসহ দৈনন্দিন সমাজ জীবনের জটিলতাসমূহ প্রকাশ পায় এ ধরনের উপন্যাসে। লোটাকম্বলেও এরকম কাহিনী ঘটতে দেখা যায় শুরু থেকেই। উপন্যাসের মূল চরিত্র পিন্টুর পারিবারিক অবস্থান, বজ্রকঠিন পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক, প্রতিবেশীর সাথে পিন্টুর সম্পর্ক। অন্যদিকে তার প্রেমিকা মুকুর সাথে তার রসায়ন, পিন্টুর বাবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার পর তার পরবর্তী জীবন এবং তার বসতবাড়িটিকে ঘিরে তৈরিকৃত নানান জটিলতা এবং অন্যান্য ঘটনা স্পষ্টভাবে পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বহন করে চলে। এর পাশাপাশি সামাজিক নানান বিষয়াবলী নিয়ে তাদের দলের সামগ্রিক চিন্তা ভাবনা উপন্যাসটিকে একেবারেই সামাজিক উপন্যাসের রূপ প্রদান করে।

কিন্তু এতকিছুর বাইরেও উপন্যাসের আরও একটি বৃহৎ বিষয় বারবারই সামনে এসেছে। সেটি হলো পিন্টুর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তা থেকে প্রতিকারের উপায়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবচেয়ে দুর্বল চরিত্রের অধিকারী ছিল পিন্টু নিজেই। সময়ের সাথে সাথে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিস্থিতি দ্বারা পিন্টু বারবার প্রভাবিত হয়েছে। অন্যদিকে তার পিতা হরিশঙ্কর ঠিক যেন তার বিপরীত। উপরে উপরে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, আবার ভেতরে সদ্য ফোটা দূর্বার চাইতেও কোমল। তিনি মনে করেন যুক্তিই প্রথম এবং শেষ কথা। প্রচণ্ড বাস্তববাদী এই চরিত্রটি সকল নৈতিক গুণের অধিকারী। একদিকে যেমন সকল নৈতিক গুণের সমাহার, ঠিক তার সাথে রয়েছে বলিষ্ঠ কণ্ঠ এবং সর্বদা সত্যের পথের নিয়তযাত্রী হবার এক দৃঢ় অঙ্গীকার। সবকিছু মিলিয়ে উপন্যাসে হরিশঙ্করকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বানিয়েছেন ‘মহাপুরুষ’। এই মহাপুরুষকে যখন সবাই বাহবা দেন ঠিক তার উল্টো পিঠেই পিন্টু হয় অবহেলিত। কেননা তার বাবার গুণের প্রায় কিছুই পায়নি সে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বারবার নিজেকে আবিষ্কার করে সে, আবার বাবার মতো আদর্শবানও হতে চায়। এই দুয়ের গ্যাঁড়াকলে পড়ে একে-একে ধরা পড়ে পিন্টুর নানান মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। কেন পিন্টু বারবার ধরা দেয় সস্তা বিনোদনের কাছে? কেন সাময়িক সুখের আশায় সে হারায় নিজের ব্যক্তিত্বকে? আসলে এগুলোকে সমস্যাও ঠিক বলা চলে না। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ব্যাপারগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে উঠতি অধিকাংশ তরুণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা চাহিদা। উপন্যাসের স্বাভাবিক গতির মধ্যেই চলেছে এসকল সমস্যা বা প্রবৃত্তির কারণসমূহের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সমাধান কিংবা প্রতিকারের চেষ্টা। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

লোটাকম্বলের প্রচ্ছদ; source: amarboi.com

তবে উপন্যাসের সবচেয়ে মজার দিকটি হচ্ছে, পিন্টুর মধ্যে থাকা এই সমস্যাগুলো বর্তমান প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই দেখা দেয়, যা লেখক তুলে এনেছেন খুব সহজেই। এবং এখানে তিনি সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছেন দুটি দিক থেকে। একটি হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক, অন্যটি হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টি। বিজ্ঞানের দিক থেকে তিনি চিরচারিত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যবহার করলেও ধর্মীয় দৃষ্টির দিক থেকে তিনি ছিলেন আরও অনেক আধুনিক। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতার সুফল প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসে। একইসাথে যুক্তিনির্ভর, ধর্মে অবিশ্বাসী পিন্টুর পিতা হরিশঙ্কর এবং ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন পিন্টুর মাতামহ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় পাশাপাশি চলেছেন উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে। মাঝে মাতুল জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সঙ্গীতের আবেদনও প্রকাশ করা হয় উপন্যাসে। হতাশাগ্রস্ত মানুষ নিজেকে খুঁজে সঙ্গীতের ভেতরে আর তারই প্রতিচ্ছবি যেন দেখা যায় জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে।

উপন্যাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলে গেছেন আরও কতগুলো ছোট ছোট গল্প। যেসব গল্পে কখনো উঠে এসেছে দারিদ্রতা, কখনো নির্মমতা আবার কখনো এসেছে সামাজের উঁচু-নিচু শ্রেণীর কথা। গল্পচ্ছলে তিনি বর্ণনা করেছেন সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সংকটময় দিকও। এসকল জটিল পরিস্থিতি ব্যাখ্যার মাধ্যমে উঠে এসেছে নৈতিক জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা। এসেছে সমাজের গভীর মূল্যবোধের কথা যা উপন্যাসে লেখক বারবার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। এনেছেন বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের বাণী-উদ্ধৃতি। এভাবেই বারবার ধাক্কা দিয়েছেন পাঠকমনে। চেষ্টা করেছেন পাঠককে সচেতন করে তুলবার। পাঠকের চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পিন্টুর পিঠে ভর করে নৈতিক মূল্যবোধের বাণীও আওড়িয়েছেন বারংবার। যুক্তি এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যা উভয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং উপন্যাস শেষে সফলও হয়েছেন বলে বোধ করি।

লোটাকম্বলে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি; source: quotefancy.com

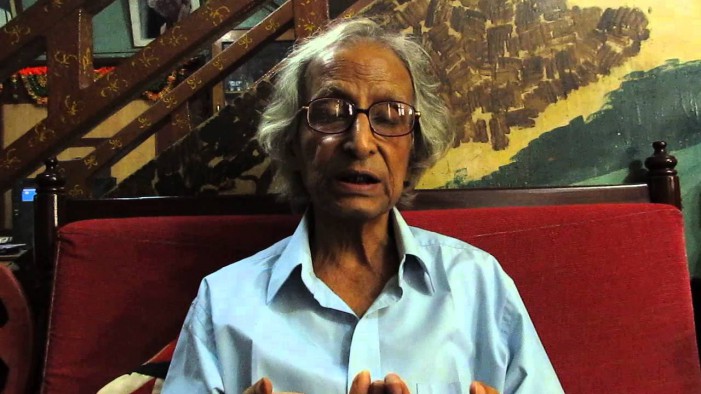

এই লেখায় উপন্যাসের ময়নাতদন্তে হারিয়ে গিয়েছেন লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তবে তিনি এখনো আছেন স্বগৌরবে, জন্মেছেন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র সঞ্জীব কর্মজীবনে প্রবেশ করেন শিক্ষকতার মাধ্যমে। ব্যাঙ্গাত্মক ও রসাত্মক ভঙ্গিতে প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা তার লেখনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আশির দশকে কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের যে দ্রুতগতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, সে পরিবর্তনের মান নিয়ে তিনি আপত্তি তুলেন সে সময়। খ্যাতিও অর্জন করেন সে সময়টিতেই। ঘরে তুলে নেন বেশ কিছু সম্মানসূচক পুরষ্কার। তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ‘লোটাকম্বল’ বিবেচিত হয় অন্যতম সেরা উপন্যাস হিসেবে। এছাড়াও ‘শাখা-প্রশাখা’, ‘মুখোমুখি শ্রীরামকৃষ্ণ’ তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। বর্তমানে তিনি বাস করছেন কলকাতার নিজ বাসভূমিতে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘লোটাকম্বল’ এর প্রজ্ঞাবান একটি চরিত্র হরিশঙ্কর। তার দেয়া সুখের সংজ্ঞা দিয়েই শেষ করছি লোটাকম্বলের আখ্যায়িকা।

হরিশঙ্কর বলছেন, “মানুষ যখন বাঁচতে শেখে তখন তার জীবন শেষ হয়ে আসে। আমাদের স্কুল, কলেজের আধুনিক শিক্ষা বড় একপেশে। রোজগার করতে শেখায়, সুখে বাঁচার কায়দাটা শেখায় না”।

‘সুখে বাঁচার কায়দাটা কী?’

‘দুঃখটাকে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি। রিক্ততার মধ্যে পূর্ণতার অনুভূতি’।

লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়; ছবিসূত্রঃ youtube.com

ফিচার ইমেজ – আমারবই

তথ্যসূত্র- বই: লোটাকম্বল, লেখক: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

.jpg?w=600)