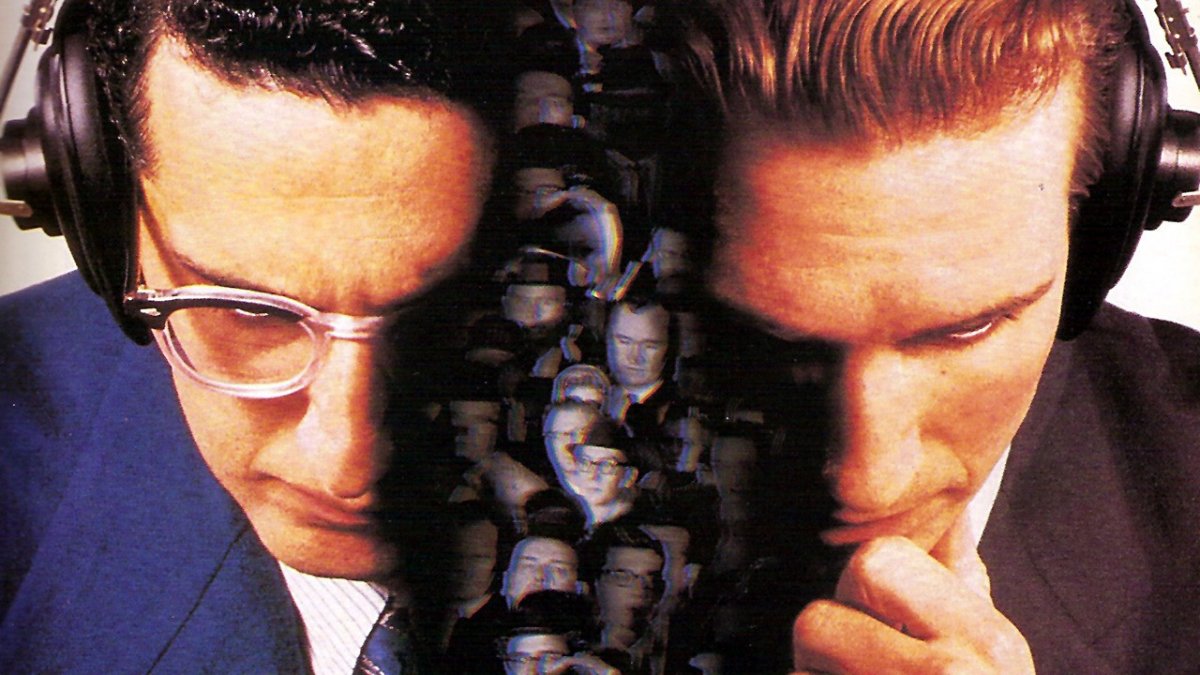

এই ঘটনার (কুইজ শো স্ক্যান্ডাল) সাথে কোথাও কিছু একটা বদলে যায়। আমাদের সামাজিক ইতিহাসে নিষ্কলুষতার যে কাল ছিল, তার সমাপ্তির সূচনা হয় এর মাধ্যমে। এরপর আর কখনো মানুষ টেলিভিশনে যা দেখানো হতো তা নির্জলা সত্য বলে মেনে নেয়নি। একটি কুইজ শো স্ক্যান্ডাল যে এতটা জনরোষের কারণ হতে পারে, আজকের দিনে এটা শুনতে হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে যেসকল ঘটনা বিশ্বাসের মোহ ভেঙে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল, তার ভেতর এটি ছিল প্রথম।

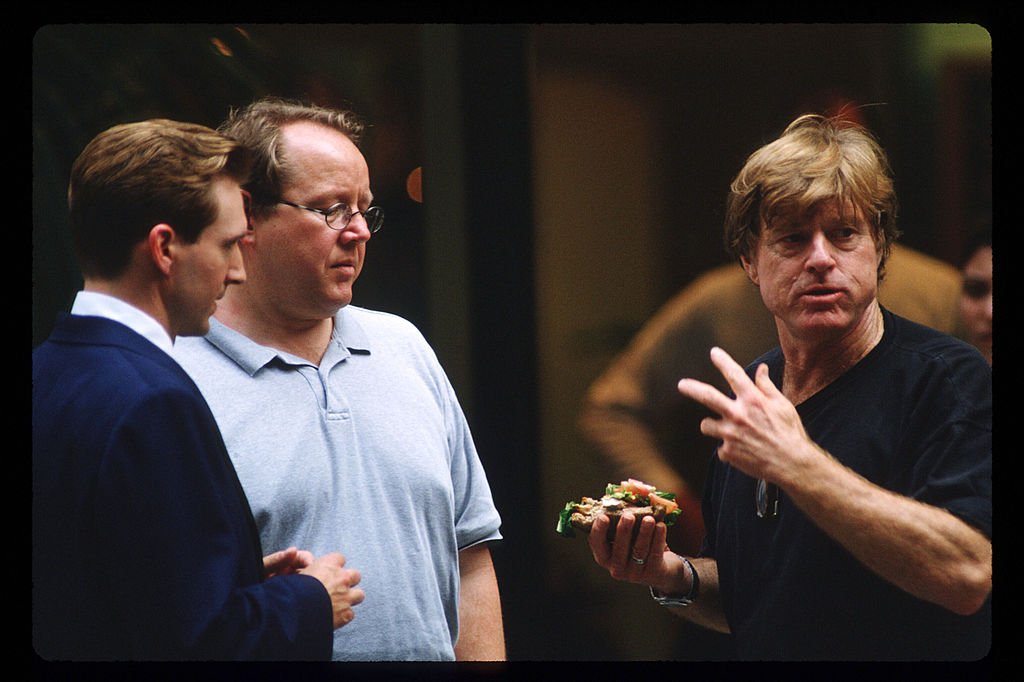

নিজের পরিচালিত চতুর্থ সিনেমা ‘কুইজ শো’ (১৯৯৪) নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উপরোক্ত উক্তিটি করেন রবার্ট রেডফোর্ড। কুইজ শো জালিয়াতির তদন্তকারী কর্মকর্তা রিচার্ড গুডউইন এ বিষয়ে রিমেম্বারিং আমেরিকা: অ্যা ভয়েস ফ্রম দ্য সিক্সটিজ নামে একটি স্মৃতিকথা লেখেন। সেই বইয়ের একটি অধ্যায় অনুসারে পল অ্যাটানাসিও রচিত চিত্রনাট্যে নির্মিত হলেও, সিনেমাটিকে রেডফোর্ডের একান্ত ব্যক্তিগত চলচ্চিত্রও বলা যায়। কারণ, পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন কুড়ি পেরোনো যুবক, নিচ্ছিলেন অভিনয়ের তালিম, নিজের চোখে অবলোকন করেছিলেন জালিয়াতির সামাজিক প্রভাব এবং এর মূল কুশীলবদের। আর তার এই পার্সোনাল টাচ প্রতিধ্বনিত হয়েছে সিনেমার প্রতিটি ফ্রেমে।

সিডনি লুমেটের দ্য নেটওয়ার্ক (১৯৭৬) বা পিটার উইয়ারের ট্রুম্যান শো (১৯৯৮), মিডিয়াম হিসেবে টেলিভিশনের অগভীরতা, প্রতারণা আর চাতুরি নিয়ে হলিউড প্রায়শই সিনেমা নির্মাণ করেছে। অনেকে যদিও তাদের এ বিষয়ে সিনেমা নির্মাণকে মাছের মায়ের পুত্রশোক হিসেবে দেখে। কারণ হলিউডেও তো এসব ভণ্ডামির কমতি নেই। পক্ষপাতহীনভাবে এই থিম নিয়ে কাজ করে সফল হতে পেরেছে গোনা কিছু মুভি। এই স্বল্প সংখ্যক মুভির তালিকায় স্থান পাবে ‘কুইজ শো’।

পঞ্চাশের দশকের কথা উঠলে আমেরিকানদের মনে ভেসে উঠবে আইজেনহাওয়ার, এলভিস প্রিসলি, শেভি বেল-এয়ার গাড়ি, ব্লু জিন্স, ক্রু-কাট ছাঁটের চুল আর ড্রাইভ-ইনের কথা। এটি সেই সময় যখন তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে, টিভিতে চোখ রেখে অলস দুপুর কাটানোর অবকাশ ছিল। তখন বুদ্ধিজীবীরা পেত প্রাপ্য সম্মান, শিক্ষক বা কবিরা ছিলেন জনপ্রিয়, শেক্সপিয়র, ডিকেন্স থেকে শুরু করে ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প নিয়ে জনগণের ছিল তুমুল আগ্রহ। রবার্ট রেডফোর্ড কুইজ শো-কে নিয়েছিলেন একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে। প্রয়াস ছিল বিনোদনের পাশাপাশি মানুষ যেন ইতিহাসও জানতে পারে তার সিনেমা দেখে। তাই মূল বিষয়বস্তু কুইজ শো স্ক্যান্ডালের পাশাপাশি এসব খুঁটিনাটি বিষয়েও দেয়া হয়েছিল পূর্ণ মনোযোগ।

প্রথমেই মুভিটির হিস্ট্রিক্যাল অ্যাকুরেসীর প্রতি মনোযোগের বিষয়টি নজর কাড়বে। ওপেনিং ক্রেডিট শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সামনে প্রকট হয় ঝকঝকে তকতকে একটি ক্রাইসলার কনভার্টিবল। শো রুমে গাড়িটি দেখছিলেন অ্যাটর্নি রিচার্ড গুডউইন (রব মরো)। কোন ধরনের চামড়ায় এর গদিগুলো মোড়া সে সংক্রান্ত আলাপের পর তিনি চালু করেন কনভার্টিবলের রেডিও। যাতে আমরা শুনতে পাই রাশিয়া কর্তৃক উৎক্ষেপিত স্পুটনিক ১ উপগ্রহ সংক্রান্ত খবর। পর্দায় ভেসে ওঠে সেদিনের তারিখ: অক্টোবর ৫, ১৯৫৭। বাস্তবে যার একদিন আগে উৎক্ষেপণ হয় উপগ্রহটির।

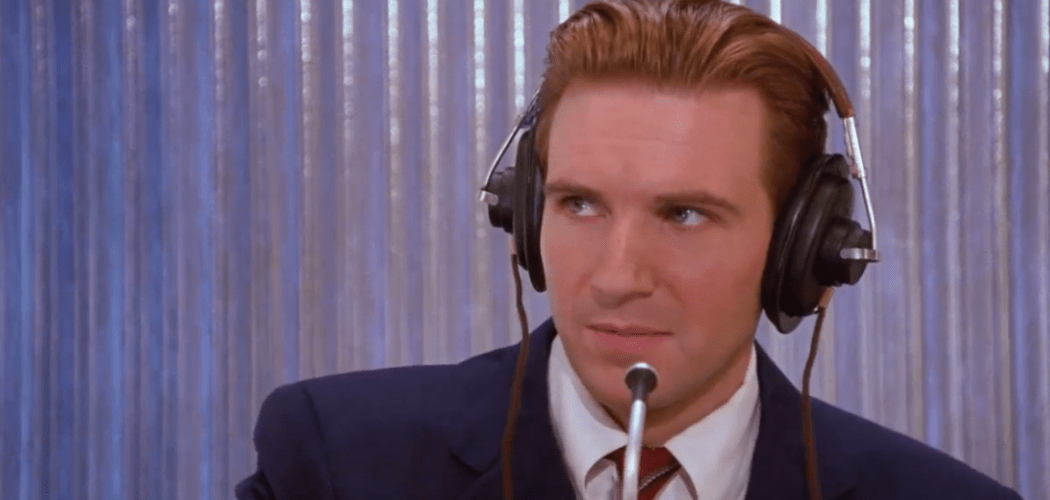

পরের ঘটনাবলী ১৯৫৮ সালের। ‘টুয়েন্টি-ওয়ান’-এর মতো টিভি শোগুলোর রমরমা কাটতি তখন, টিআরপি রেকর্ডের ভাঙা-গড়া যেন ছেলের হাতের মোয়া। যেমন সুদর্শন, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ চার্লস ভ্যান ডোরেনকে (রালফ ফিনেস) দেখতে টিভি সেটের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আমেরিকানরা। আর ভক্তদের তুষ্ট করতে চার্লসও চেষ্টার কোনো কমতি রাখছে না। তাকে হারাতে আসা নতুন প্রতিযোগীদের করছে কুপোকাত। আগের চ্যাম্পিয়ন হার্বি স্টেম্পেলকে (জন টারটুরো) হারানো পর থেকে- প্রখ্যাত কবি মার্ক ভ্যান ডোরেনের (পল স্কোফিল্ড) ছেলে চার্লস পরিণত হয়েছে ন্যাশনাল সেলিব্রিটিতে। ফলে শো-র স্পন্সর জেরিটলের ব্যবসাও ফুলে-ফেঁপে বড় হচ্ছে।

কিন্তু পর্দার আড়ালে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তো? জনগণের নয়নের মণি চার্লস কি আসলেই এতটা জ্ঞানী, নাকি তার ক্যারিশমার সবকিছুই এসেছে জালিয়াতির মাধ্যমে? শো-র কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত যত চ্যাম্পিয়ন আছে, সবাইকে আগে থেকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিত— এই দাবি নিয়ে জনসম্মুখে আসে স্টেম্পেল। কর্তৃপক্ষ তার দাবিকে ঈর্ষা বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও এটি কংগ্রেশনাল ইনভেস্টিগেটর গুডউইনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যার ফলে পর্দা ফাঁস হয় আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম চাঞ্চল্যকর জাতীয় স্ক্যান্ডালের।

এটি এমন একটি চলচ্চিত্র যার খুঁত খুঁজে বের করা কঠিন। পল অ্যাটানাসিওর অসাধারণ চিত্রনাট্যের সাথে অনিন্দ্য সেট ডিজাইন দর্শককে নিয়ে যাবে পঞ্চাশের দশকের আমেরিকায়। পরিচালকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিষয়বস্তুকে আরো প্রগাঢ় করে তোলে। মুভির পরিষ্কার বার্তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি রুঢ় সত্যের প্রতি। আর তা হলো- বিনোদন জগত একটি ব্যবসাক্ষেত্র। এখানে নীতি-নৈতিকতার খোঁজ করা বাতুলতার শামিল। আর তা যদি হয় টিআরপি বাড়ানোর হাতিয়ার, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। বর্তমানে এটি কোনো রকেট সায়েন্স না, ছিল না মুভির মুক্তির সময় ১৯৯৪ সালেও।

তবে পরিচালক পঞ্চাশের দশকের ঘটনাকে দেখাতে চেয়েছেন আমেরিকান ইতিহাসে বাঁক বদলের কারণ হিসেবে। যার ফলে বদলে যায় একটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গি। এই স্ক্যান্ডালের পরবর্তী প্রজন্মগুলো আর কখনোই মিডিয়া বা প্রেসিডেন্টের মুখের কথাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারেনি। সর্বত্র হানা দিয়েছে সংশয়ের মেঘ। ব্যক্তির সাথে বিশ্বাস হারিয়েছে সমাজও। তার মতে, এটি কেনেডির গুপ্তহত্যা, ভিয়েতনাম যুদ্ধ বা ওয়াটারগেইট স্ক্যান্ডালের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

কুইজ শো-র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি একটি স্যোশাল কমেন্ট্রিও। আলোকপাত করেছে সমাজের গোল্ডফিশের ন্যায় স্মৃতি এবং গুণ বিচারের বদলে দর্শনদারিতার উপর নির্ভর করার অভ্যাসের উপর। যার উদাহরণ আমরা পাই যখন সিনেমায় কুশীলবদের কপালে কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে বলা হয়। আবার একই দোষে দুষ্ট একলোককে জনতা নায়কের আসনে বসায় কেবল দেখতে সুন্দর হবার কারণে। আরেকজনের কপালে জোটে টিটকারি।

১৩৩ মিনিটের ডকুড্রামাটিকে ফাউস্টিয়ান আখ্যান বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এখানকার কোনো চরিত্রকেই মহিমান্বিত করা হয়নি। সমাজের বিশ্বাস হারানোর মতো মূল চরিত্রগুলোও নিজেদের মানবিক বোধ হারায়। গল্পে তাই নৈতিক দ্বন্দ্ব, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বিজ্ঞাপন, সেলেব্রিটিদের কাল্ট ফলোয়িং, সেসময়কার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আমেরিকান পরিবারের আবহ, জাতি-শ্রেণী বৈষম্যের মতো উপাদানগুলোর উপস্থিতি দেখা গেছে। তাই বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি নব্বইয়ের দশকে যতটা প্রাসঙ্গিক ছিল, এখনও ঠিক ততটাই।

কুইজ শো-র কাস্ট আর তাদের অভিনয়- উভয়ই অত্যন্ত শক্তিশালী। মূল অভিনেতাদের পাশাপাশি সহযোগী বা অতিথি চরিত্রের অভিনেতারাও প্রাণবন্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। জন টারটুরো অভিনীত হার্বি স্টেম্পেল চরিত্রটি ইহুদি স্টেরিওটাইপে পরিপূর্ণ। পর্দায় আঁতেল গোছের এই চরিত্রকে পছন্দ তো দূরে থাক, যখন সে ভুক্তভোগী তখনও সহ্য করাই দায়। আর এটাই ইন্ডি সিনেমার পরিচিত মুখ টারটুরোর অভিনয় দক্ষতার দলিল। চরিত্রের জন্য তিনি ওজন বাড়িয়েছিলেন ২৫ পাউন্ড, চুল ছেঁটেছেন নতুন স্টাইলে, আর সামনের দিকে দাঁতকে রাঙিয়েছেন কালো রঙে। রালফ ফিনেসের চার্লসের মাঝেও আছে নানা রং। হীনম্মন্যতা, লোভ, প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা, কপটতা— অভিনীত চরিত্রের সকল অনুভূতির প্রকাশে তিনি সমানতালে সাবলীল। মনোযোগী দর্শকের হয়তো মনে পড়বে ঐ বছরই ‘শিন্ডলার’স লিস্ট’-এ তিনি অভিনয় করেন আমন গোয়েথ চরিত্রে। বিপরীতধর্মী দুটি চরিত্রে তার অনবদ্যতা একজন বহুমুখী অভিনেতার পরিচয়ই বহন করে।

রব মরোর গুডউইনের মাঝেও আছে দ্বিমুখীতা, যার প্রকাশে তিনিও সাবলীল। চার্লসের বাবার চরিত্রে অভিনয় করা পল স্কোফিল্ড যতক্ষণ পর্দায় ছিলেন ততক্ষণই দ্যুতি ছড়িয়েছেন। যা বাবা-ছেলের সম্পর্কের ডায়নামিককে করেছে উপভোগ্য। ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেছে কনটেম্পোরারি সিনেমার মাস্টার মার্টিন স্করসেজি এবং ব্যারি লেভিনসনকে। ডেভিড পেমার, হ্যাংক এজারিয়াসহ বাকি সহযোগী চরিত্ররা নিজেদের স্ক্রিনটাইমের সদ্ব্যবহার করেছেন।

স্ক্যান্ডালের মানবিক এবং সামাজিক উভয়দিকে সমান ফোকাস ধরে রেখেই দর্শককে আচ্ছন্ন করে রাখে কুইজ শো, যা পরিচালক হিসেবে রেডফোর্ডের মুন্সিয়ানার প্রমাণ। সিনেমার সমাপ্তি হয়তো আপনাকে কিছুটা মনোকষ্ট দেবে। তবে এতে রেডফোর্ড বা কলাকুশলীদের কোনো হাত নেই, সমাজযন্ত্রটাই এমন।