We do not know why we are here.

We do not know who built the Silo.

We do not know why everything outside the Silo is as it is.

We do not know when it will be safe to go outside.

We only know that day is not this day.

ভবিষ্যতের পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক দুনিয়া। যখন পৃথিবী ভরে উঠেছে বিষাক্ততায়। শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে পদচারণায় মুখরিত অঞ্চল। কিন্তু, বসবাসের অযোগ্য সেই পৃথিবীতে কেবল ১০ হাজারের মতো মানুষ বেঁচে আছে ভূগর্ভস্থ একটি সাইলোতে। পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক দুনিয়ার বিশৃঙ্খলা ছেড়ে সুস্থ, সুন্দর এবং জীবিকার প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক চাহিদা নিয়ে এই সাইলোতে গড়ে ওঠে ডিসটোপিয়ান এক সমাজ ব্যবস্থা।

কিন্তু কেউ জানে না, তারা কীভাবে এখানে এসেছে? কে বা কারা এই সাইলো নির্মাণ করেছে? তারা জানে না বাইরের দুনিয়া দেখতে কেমন? সেখানে কি আসলেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে? নাকি পুরো সাইলোর একমাত্র ডিসপ্লে ক্যাফেটেরিয়া থেকে যেমনটা রুক্ষ, শুষ্ক আর প্রাণহীন দেখায় আসলেই তেমন বাইরের দুনিয়া? তারা এসবের কিছুই জানে না; জানার প্রয়োজনও বোধ করে না; তারা কেবল জানে ১৪০ আগে বিদ্রোহীদের দমন করে ফাউন্ডাররা (সাইলোর নির্মাতা) এই সাইলোটিকে পৃথিবীর শেষ ১০ হাজার মানুষ বসবাসের যোগ্য বলে নির্মাণ করেছিল।

সাইলোটি মাটির নীচে ১৪৪ তলা পর্যন্ত। উপরের কয়েক তলা ‘আপার টপ’, মাঝের বেশ কয়েক তলা ‘মিডল ফ্লোর’ এবং একদম নীচের দিকের কয়েক তলা ‘ডিপ ডাউন’ নামে পরিচিত। এর মধ্যেই মেয়র অফিস, জুডিশিয়াল অফিস, আইটি অফিস, পুলিশ স্টেশন, ক্যাফেটেরিয়া, মেডিক্যাল সার্ভিস, কৃষিকাজ ও সাইলোর মেইন রোটরসহ সবই রয়েছে। সাইলোর কিছু নিয়মকানুন আছে যেগুলো মেনে চলতে হয় এখানকার বাসিন্দাদের।

যেমন- সন্তান নেওয়ার জন্য দরকার বিশেষ অনুমতির। সাইলোর অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। প্রাচীন কোনো নিদর্শন কেনাবেচা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর শাস্তির মধ্যে আছে কর্মক্ষেত্র এবং বাসস্থানের পরিবর্তন। আর সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে সাইলো থেকে বের করে দেওয়া সেন্সর পরিষ্কার করার জন্য। মূলত বাইরের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা যে অসম্ভব; তার পরিবর্তে সাইলোতে নিয়ম মেনে চলাটাই যে বেঁচে থাকা-এই ব্যাপারটারই প্রতিফলন শাস্তিস্বরূপ দেখানো হয়।

সাইলোর শেরিফ (পুলিশ প্রধান) হোলস্টন একদিন তার ডেপুটির সামনে বলে, সে স্বেচ্ছায় সেন্সর পরিষ্কার করার জন্য বাইরে যেতে চায়। যাওয়ার আগে তার ব্যাজ এবং একটা চিরকুট রেখে যায় মেয়রকে উদ্দেশ্য করে। ৩ বছর আগে তার স্ত্রীও আচমকা এভাবেই চলে গিয়েছিল। ক্যাফেটেরিয়ার ডিসপ্লেতে নিজের স্ত্রীর সেই মৃত্যু তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। হোলস্টনও একইভাবে মৃত্যুবরণ করে। তার দেওয়া চিরকুটের মাধ্যমে পরবর্তী শেরিফের নাম জানতে পারে মেয়র।

সাইলোর মেকানিক্যাল সেকশনের রোটর দেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত জুলিয়েট নিকোলসকে খুঁজে বের করে সে। হোলস্টন কেন এমন একজনের নাম বলে গেল যে কিনা প্যাক্ট (সাইলোর নিয়মকানুন) সম্পর্কে জানে না, কখনো মেকানিক্যাল সেকশন থেকেও বের হয়ে আসেনি, জানেই না একজন শেরিফের কাজ কী! অন্যদিকে, জুলিয়েট নিকোলস তার বয়ফ্রেন্ডের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে মেনে নিতে পারেনি।

শেরিফ হোলস্টনের কাছে জোর গলায় জানিয়েছিল তাকে খুন করা হয়েছে। হোলস্টন হয়তো কিছু সমাধান করেছিল। কিন্তু তা না বলেই চলে গেল। তাই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিকোলস শেরিফ হওয়ার সুযোগটা লুফে নেয়। কিন্তু শেরিফ হওয়া মাত্রই খুন হয় মেয়র। সেই রহস্য সমাধানের আগেই নিজের ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ডেপুটি শেরিফ মার্নসকে। এবং জুডিশিয়ালের এক কর্মকর্তার মৃত্যুকেও আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। জুলিয়েটের দম বন্ধ হয়ে আসে। জুডিশিয়াল থেকে শুরু করে পুরো সাইলোর মানুষজন নিচতলার একজনকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে মেনে নিতে পারছে না।

কীভাবে সে তার বয়ফ্রেন্ডের খুনিকে খুঁজে বের করবে? কেনই বা এতগুলো খুন হলো? সবগুলো খুন কি তবে একই মানুষ বা দলের কাজ? হোলস্টন কি সত্য খুঁজে বের করতে পেরেছিল? কি সেই সত্য? কে এই সাইলো নির্মাণ করেছে? বাইরে দুনিয়া কি আসলেই বিষাক্ত?

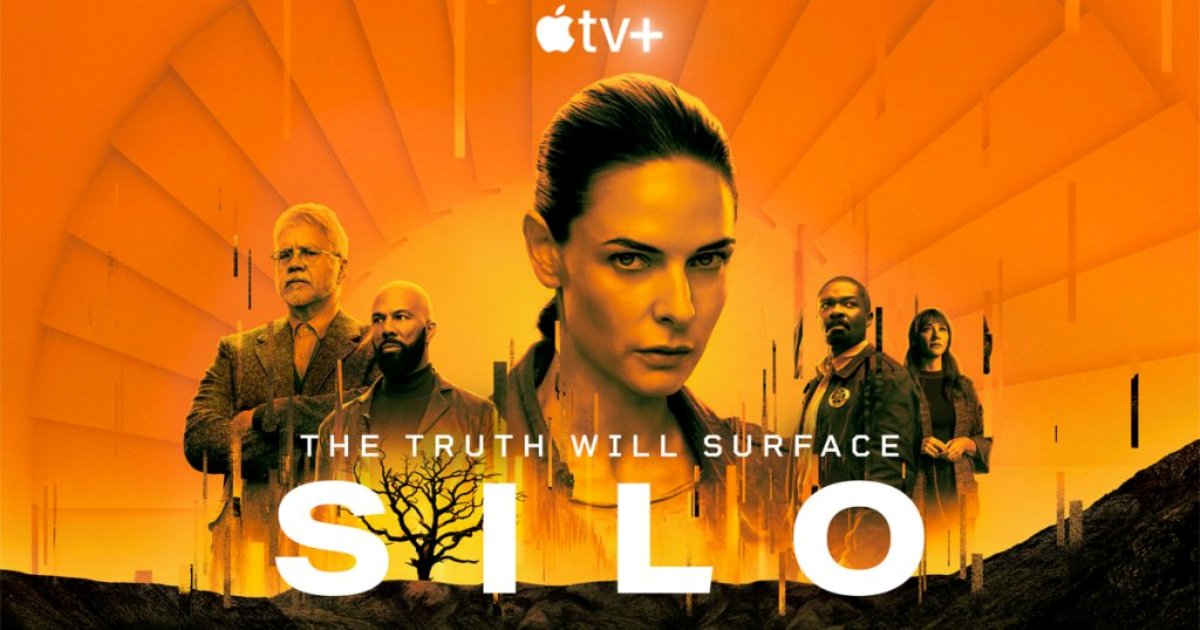

আমেরিকান জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন লেখক হিউ হাউয়ি রচিত সাইলো সিরিজের প্রথম বই উল অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে অ্যাপেল টিভি প্লাসের এই সিরিজ। সিরিজের নির্মাতা হিসেবে নাম ছিল গ্রাহাম ইয়োস্টের। আর সিরিজটি পরিচালনায় ছিলেন ‘প্যাসেঞ্জার’ এবং ‘দ্য ইমিটেশন গেইম’ নামক সিনেমা খ্যাত মর্টেন টিলডাম। প্রখ্যাত সুইডিশ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার পাশাপাশি নির্বাহী প্রযোজক হিসেবেও নাম লিখিয়েছিলেন। এছাড়া, সাইলো নামক বেস্ট সেলিং সায়েন্স ফিকশন সিরিজ বইয়ের লেখক হিউ হাউয়ির নামও ছিল এই তালিকায়।

সায়েন্স ফিকশন সিরিজের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো খুব নিখুঁত আর শক্তিশালী হতে হয়। আর সেই দিক থেকে অ্যাপেল প্লাস স্টুডিও কোন কমতি রেখেছে বলে মনে হয়নি। সাইলোর দৃশ্যায়ন অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক ছিল; যে কারণে গল্পে ডুব দিতে কোন সমস্যা হবে না দর্শকদের। খুব সম্ভবত আনরিয়েল ইঞ্জিন ৫ সফটওয়্যারের বদৌলতে এই সাইলোকে এতটা রিয়েলস্টিক মনে হয়েছে। সিরিজের সিনেমাটোগ্রাফি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরিং ছিল দুর্দান্ত। এছাড়াও, সায়েন্স ফিকশন হলেও মনে হয়েছে গল্পে ভবিষ্যত দুনিয়ার দুটি অংশকেই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শুরুতে দেখানো হয়েছে ডিস্টোপিয়ান এক সমাজের গল্প। যে সমাজের সংস্কৃতি থেকে শুরু করে রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থান পুরোটাই অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত। আবার গল্পের শেষের ভাগে ফুটে উঠেছে পোস্ট-অ্যাপোকেলেপ্টিক এক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে সমাজের সবকিছুই বিশৃঙ্খলায় রূপ নিতে চলেছে অথবা নিয়েছে এমন। আবার বলা চলে, সাইলোর ভেতরে ডিস্টোপিয়ান দুনিয়া দেখালেও বাইরের দুনিয়া দেখানো হয়েছে পোস্ট-অ্যাপোকেলেপ্টিক হিসেবে।

চিত্রনাট্য ছিল শুরু থেকেই উত্তেজনায় পূর্ণ। ১০ পর্বের প্রত্যেক পর্বেই যেমন একটা রহস্যের জট খুলেছে; আবার একইভাবে সেখান থেকেই আরেকটা রহস্যের উত্থান ঘটেছে। সায়েন্স ফিকশন গল্পের সাথে মার্ডার মিস্ট্রি এত সুন্দরভাবে মিশে গেছে যে দর্শক নিজেকে সাইলোতে আবিষ্কার করতে বাধ্য হবে। পাশাপাশি, প্লট টুইস্টিং থ্রিলও পাঠকের চিন্তাভাবনাকে নাড়া দেবে দারুণভাবে।

সিরিজের সবার অভিনয় ছিল বেশ দুর্দান্ত। তবে বিশেষ করে বলতে হয়, মিশন ইম্পসিবল খ্যাত নায়িকা রেবেকা ফার্গুসনের কথা। কেননা, পুরো সিরিজটাকে একা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছেন তিনি একদমই সাবলীল অভিনয় করে। শুরুতে মেকানিক আর পরে শেরিফ, দুই চরিত্রেই দিয়েছেন নিজের সেরাটা। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, সর্বকালের অন্যতম সেরা সিনেমা দ্য শশাঙ্ক রিডাম্পশন খ্যাত অভিনেতা টিম রবিনস। সিরিজে তিনি ছিলেন হেড অব আইটি হিসেবে। টিম রবিনস তার অভিব্যক্তি, চালচলন আর অভিনয়ে চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন বেশ ভালোভাবেই।

এছাড়াও, র্যাপার খ্যাত সুইসাইড স্কোয়াড এবং জন উইক: চ্যাপ্টার ২-এর অভিনেতা কমনস ছিলেন বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্রে। চালচলন, বাচনভঙ্গি, অভিব্যক্তি সবকিছুতেই কমনস দারুণভাবে নিজেকে ফুটিয়েছেন, যার কারণে তার চরিত্রের গুরুত্ব এবং শক্তিশালী দাপট পুরো সিরিজের প্রত্যেক পর্ব জুড়েই ছিল।

সিরিজের শুরুতে শেরিফ হোলস্টন বেকারের ডায়ালগ শুনে একটা কথা মনে পড়বে দর্শকদের। ‘আমরা কোথা থেকে এসেছি’, ‘আমরা কোথায় যাবো’! আর সিরিজের শেষ পর্ব দেখে হয়তো পাঠকের মনে নতুন প্রশ্ন উঁকি দেবে। সিরিজের প্রতিটা পর্বই ছিল টানটান উত্তেজনায় পূর্ণ। দর্শকদের নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যেও পর্যাপ্ত সময় দেননি চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক। তবে কিছু বিষয় অবশ্য আছে কথা বলার মতো। কিন্তু সেসব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে স্পয়লারের আশংকা থাকে। তা সত্ত্বেও, সিরিজটা এক নিমেষে দেখে শেষ করার মতোই।

.jpg?w=600)