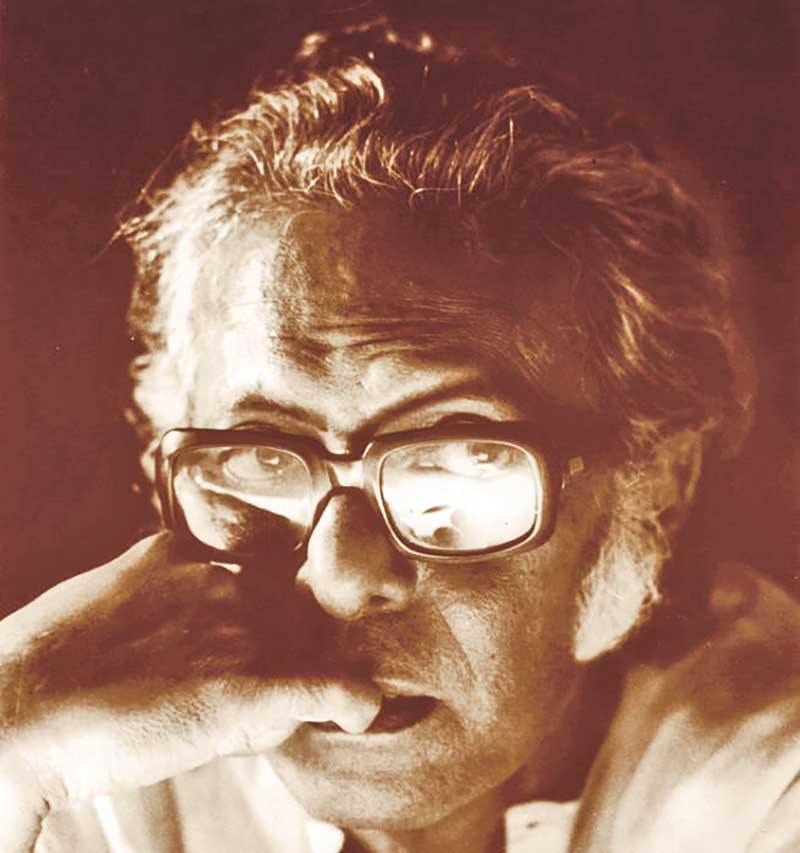

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম নির্মাতাদের একজন মৃণাল সেন (১৪ মে, ১৯২৩ – ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮)। মূলত বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন তিনি। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত এই পরিচালক চলচ্চিত্রের আঙ্গিক নিয়ে প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছেন। ভারতে নিউ ওয়েভ সিনেমার আগমনও ঘটেছে তারই হাত ধরে।

১৯৭০’র দশকের প্রথমার্ধ্বে মৃণাল সেন যখন নিউ ইয়র্কে যান, তার একটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার নেন চলচ্চিত্র বিষয়ক বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ‘সিনিয়াস্ত’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক গ্যারি ক্রাউডাস। সেখানে মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠার নেপথ্যের কাহিনি যেমন উঠে এসেছে, তেমনই ঠাঁই পেয়েছে তৎকালীন ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে নিজের চিন্তাভাবনা।

সিনিয়াস্ত: আপনি কি চলচ্চিত্র নির্মাতা হওয়ার আগে একজন সমালোচক ছিলেন?

মৃণাল সেন: না। কলেজে আমার সাবজেক্ট ছিল ফিজিক্স। আমি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এবং সেভাবেই আমি নিজের বিকাশ ঘটাই। সেই মধ্য-১৯৩০’র দশক থেকে, যখন ভারত শাসন করছে ব্রিটেন, আমি একটা ভীষণ রকমের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বাস করতাম। কিন্তু আমি নিয়মিত সিনেমা দেখতে যেতাম না। চলচ্চিত্রের প্রতি আমার একদমই কোনো বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

আমি কলেজ ছাড়ি ১৯৪২ সালে। তারপর আমার আগ্রহ জন্মায় সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের প্রতি। একদিন আমি যখন একটা স্টুডিওতে পা দিয়েছি, আমাকে ভিড়িয়ে দেওয়া হলো মেইনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে। তবে আমার কাজ কেবলই ছিল ক্যাপাসিটর ও কন্ডেন্সার নিয়ে। ওই কাজ আমার মোটেও ভালো লাগছিল না। তাই চাকরিটা আমি ছেড়ে দিই। কিন্তু মনে মনে আমি ভাবছিলাম, সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের কলাকৌশলটা শিখে ফেললে মন্দ হয় না। তাই আমি এ ব্যাপারে পড়তে আরম্ভ করলাম।

ওই সময় কলকাতার সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি ছিল ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি, এখন যেটাকে বলা হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরি। সেখানে গিয়েই আমি সাউন্ড রেকর্ডিং নিয়ে পড়া শুরু করলাম। তারপর একদিন ঘটনাক্রমে আমি রুডলফ আইনহাইমের লেখা ‘ফিল্ম অ্যাজ আর্ট’ বইটা তাক থেকে বের করে ফেলি। চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সেটাই ছিল আমার পড়া প্রথম কোনো বই। তখন ১৯৪৩ সাল। আমি তো বইটা পড়ে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠলাম। এর আগপর্যন্ত আমার কল্পনাতেও ছিল না যে চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব দর্শন থাকতে পারে। আমার পড়া দ্বিতীয় বইটা ছিল ভ্লাদিমির নিলসেনের লেখা ‘সিনেমা অ্যাজ আ গ্রাফিক আর্ট’। ওই বইয়ের সব কথা যে আমি বুঝেছি তা না। কিন্তু তবু বইয়ের বিষয়বস্তু আমার কাছে চমকপ্রদ ঠেকেছে। এভাবেই মূলত চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আমার হাতেখড়ি হয়।

এরপর আমি আর দেরি না করে ছুটলাম ফ্রেন্ডস অভ দ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে। ওটা হলো একটা সংগঠন যারা যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত গোড়ার দিককার চলচ্চিত্র দেখাত, যার মধ্যে ছিল ‘পুদোভকিন’, দনস্কই’র ‘গোর্কি ট্রিলজি’ [‘দ্য চাইল্ডহুড অভ ম্যাক্সিম গোর্কি’ (১৯৩৮), ‘মাই অ্যাপ্রেনটিসশিপ’ (১৯৩৯) এবং ‘মাই ইউনিভার্সিটিস’ (১৯৪০)], এবং নিকোলাই একের ‘রোড টু লাইফ’ (১৯৩১), যেটা সোভিয়েতদের প্রথম সাউন্ড ফিল্ম। আমার প্রথম লেখাটার শিরোনাম ছিল ‘ফিল্ম অ্যান্ড দ্য পিপল’। এই শিরোনাম আমি ধার করি রালফ ফক্সের লেখা, সাহিত্যের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ বিষয়ক বই ‘দ্য নভেল অ্যান্ড দ্য পিপল’ থেকে। এটা প্রকাশিত হয়েছিল সংগঠনের জার্নালে।

লেখক হিসেবে আমার বেশ ভালোই নামডাক হয়ে যায়। তাই আমি চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখি অব্যাহত রাখি। চলচ্চিত্র নিয়ে রচিত বইয়েরও একনিষ্ঠ পাঠক বনে যাই। বিভিন্ন ধরনের বই পড়তাম আমি, যার মধ্যে ছিল আইজেনস্টাইনের ‘ফিল্ম ফর্ম অ্যান্ড দ্য ফিল্ম সেন্স’। আইজেনস্টাইন যেভাবে লিখেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আমি ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনধারাকে দেখার চেষ্টা করতাম। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, কারণ এর আগপর্যন্ত তারাও বোঝেননি চলচ্চিত্রের পক্ষে এসবও সম্ভব। আমি ‘কমিউনিস্ট পার্টি অভ ইন্ডিয়া’র কালচারাল জার্নালে নিয়মিত লিখতে শুরু করলাম। পরের দুই-তিন বছর ধরে নিয়মিতই উগ্রবাদী ধাঁচের আর্টিকেল লিখতে থাকলাম আমি, যেমন ‘দ্য ডায়ালেকটিকস অভ সিনেমা’। কিন্তু ভারতে তো লেখালেখির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব না, বিশেষত আপনি যদি এমন উগ্রপন্থী জার্নালে লেখেন যারা আপনাকে লেখালেখির বিনিময়ে কোনো টাকা-পয়সাই দেবে না। তাই ভারতে লেখালেখির বাইরে অন্যান্য চাকরিও করতে হয়।

বেশিরভাগ সময়ই আমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু টিকে থাকার জন্য তো টাকারও প্রয়োজন আছে। তাই আমি নানা ধরনের কাজকারবারে জড়িয়ে পড়লাম। কখনো কাজ করি প্রিন্ট শপে, কখনো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে, কখনো আবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে। এই সময়েই আমি ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিরোধিতা করতে শুরু করি, কেননা চলচ্চিত্রে আমার প্রধান আগ্রহের জায়গা তো ছিল অ্যাকাডেমিক। অবশ্য ১৯৪৭-৪৮ এর দিকে কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট শুরু হয়। আমার হাতে ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার হবার মতো পয়সা ছিল না। তবে আমার বন্ধুরা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেত। ঘটনাচক্রে, সত্যজিৎ রায় ছিলেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা/সেক্রেটারি।

শ্রীরায়ের গল্পটা অবশ্য আমার থেকে একদম ভিন্ন। গোড়া থেকেই সিনেমা নিয়ে তার আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে নিজে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার অনুশীলনও করতেন। যেমন ধরুন, তিনি হয়তো একটি চলচ্চিত্র দেখলেন, তারপর বাড়ি ফিরে সেই ছবিটারই চিত্রনাট্য লিখে ফেললেন নতুন করে। ওই একই সময়, মানে ১৯৪৮-৪৯ এর দিকে, কলকাতার রাজনীতির বাজার গরম হয়ে উঠল। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গা-ঢাকা দিল। সে সময় কিছু জঙ্গী কৃষক আন্দোলন সক্রিয় ছিল, এবং ছবি বানানো সম্পর্কে কিছু না জেনেই, আমরা চোরাগোপ্তা চলচ্চিত্র (ক্ল্যান্ডেস্টিন ফিল্মস) নির্মাণের কথা ভাবলাম। মাঝে মাঝে কিছু বিদেশি সিনেমার জার্নাল আমাদের হাতে এসে পৌঁছাত, তাই আমরা ইতালিয়ান নিওরিয়ালিস্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে শুনেছিলাম।

মনে আছে, আমার প্রথম চিত্রনাট্য ছিল বিশ-পঁচিশ মিনিটের একটা ছবির, যার নাম দিয়েছিলাম ‘দ্য স্ট্রাগল অভ দ্য ল্যান্ড’। ভেবেছিলাম গ্রামে গিয়ে আমরা কৃষক আন্দোলনের ছায়াতলেই শ্যুট করতে পারব। আমরা চাইছিলাম একটা সাইলেন্ট এজিট-প্রপ (এজিটেশন-প্রোপাগান্ডা) চলচ্চিত্র হিসেবে শ্যুট করে গ্রামবাসীদের দেখাতে। কিন্তু শেষ অবধি ওই পরিকল্পনা খারিজ করতে হয়। আমাদের আইডিয়া বেশ রোমান্টিক ছিল, কেননা আমরা তো এমন কোনো সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না, যারা আমাদের সুরক্ষা দিতে পারবে। ছবি তৈরির প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তো ছেড়েই দিলাম। তো, সব মিলিয়ে কাজটা একেবারেই সম্ভব ছিল না। এমনকি আমাকে সেই চিত্রনাট্যটাও ধ্বংস করে ফেলতে হয়, কেননা তখন প্রায়সই আমাদের বাড়িতে রেইড পড়ত।

লেখালেখি অবশ্য আমি চালিয়ে যাই, এবং ১৯৫৩ সালে বাংলায় চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে একটি বই লিখে ফেলি। আমার অন্যান্য আগ্রহের জায়গাও ছিল, যেমন ক্যারেল ক্যাপেকের মরণোত্তর প্রকাশিত একটি উপন্যাসের অনুবাদ করা। তবে ১৯৫৬ সালে আমি একজন প্রযোজকের সন্ধান পাই যিনি মনে মনে বলেন, “এই লোকটাই পারবে সত্যজিৎ রায় যা করছে সেরকম কিছু করতে।” ফলাফল, ওই বছর আমি ‘রাত-ভোর’ নামে একটা ছবি বানাই। কিন্তু সেটা ছিল খুব খারাপ, একেবারে যাকে বলে ডিজাস্টার। তৎক্ষণাৎ আমি নিজের মনকে মানিয়ে ফেলি, ছবি বানানো আসলে আমার কম্ম নয়। তাই আমি আগের মতোই অকিঞ্চিৎকর কাজকর্ম চালিয়ে যাই, এবং বেশিরভাগ সময় বেকারই বসে থাকি। কিন্তু এরপর ১৯৫৯ সালে আমি আরেকটা ছবি বানানোর কাজে জড়িয়ে পড়লাম, যার নাম ছিল ‘নীল আকাশের নিচে’। ওই ছবিটাই আমাকে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজস্ব একটা জায়গা করে দিল। কিন্তু আমার মতে ছবিটা ছিল খুবই সেন্টিমেন্টাল, এবং আমি চাইব না কেউ আমাকে ওই ছবির জন্য মনে রাখুক। আমার তৃতীয় ছবি ‘বাইশে শ্রাবণ’ (১৯৬০)-এর জন্য আমার এখনো খানিকটা ভালোবাসা রয়েছে। এটাই আমার প্রথম কোনো ছবি যা বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছিল। এরপর থেকে আমি নিয়মিতভাবে ছবি বানাতে থাকি, প্রধানত ন্যারেটিভ চলচ্চিত্র, কিন্তু আমি সবসময়ই চেয়েছি সামাজিক পরিস্থিতিকেও সংযুক্ত করতে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি আমার নিজের সময়কে বুঝতে চেয়েছি, এবং আমার সবগুলো চলচ্চিত্রেই সেই চেষ্টা জারি রেখেছি।

কিন্তু অচিরেই আমি উপলব্ধি করতে পারি যে আমার ছবিগুলো কেবলই সংখ্যালঘু অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাচ্ছে—একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে যার মধ্যে রয়েছে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং অন্য অল্প কিছু মানুষ—ফলে নতুন প্রযোজক পাওয়া ক্রমশই কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। আমি ভালো ছবি বানিয়েছি, আবার নিস্পৃহ গতানুগতিক ছবিও বানিয়েছি, যেগুলোর জন্য প্রায়ই আমার খুব বাজে অনুভূতি হতো। তারপর, ১৯৬৮ সালে, সরকারের ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এফএফসি) থেকে টাকা নিয়ে আমি ‘ভুবন সোম’ নামে একটা ছবি বানালাম। এফএফসির উদ্দেশ্য ছিল ভালো ছবি বানাতে সাহায্য করা, কিন্তু তাদের অর্থ মূলত ধনী লোকদের হাতেই যেত, কেননা ধনীদের পক্ষেই তো কেবল একজন গ্যারান্টার হাজির করা সম্ভব ছিল—আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হতো যে প্রদত্ত টাকাটা আবার তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে। ধনী লোকজন এই কাজটা করতে পারত বটে, কিন্তু ভারতে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা ভালো ছবি বানিয়েছে। সত্যজিৎ রায় এফএফসির অর্থায়নে কিছু ছবি বানিয়েছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন কেবলই পরিচালক, প্রযোজক নন।

‘ভুবন সোম’-এর জন্য আমি টাকাটা পেয়েছিলাম কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা, সম্পদের বন্ধকী কিংবা আমার অভিসন্ধির যাচাই-বাছাই ছাড়াই। অর্থাৎ কোনো ধরনের শর্তের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়নি আমাকে। আমি ছবিটা বানাই হিন্দিতে, যেটা একটা সর্বভারতীয় ভাষা। এর আগে আমি মূলত বাংলায় আঞ্চলিক ছবিই বানাতাম। ওই ছবিটা দারুণ জনপ্রিয়তা পায়, এবং তারপর থেকে এফএফসি’র নীতিমালাতেও পরিবর্তন আসে, তারা কেবল সেসব প্রযোজককেই টাকা দিতে থাকে যারা অফবিট ছবি বানাতে পারবে, কিন্তু যাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা নেই। এমনকি নিজেদের অফিসিয়াল রিপোর্টেও এফএফসি “ভুবন সোম-পূর্ববর্তী সময় এবং ভুবন সোম-পরবর্তী সময়”-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে। তো, একভাবে এটা ছিল একটা মাইলফলক চলচ্চিত্র, এবং তারপর থেকে এফএফসি চলচ্চিত্র-নির্মাণের পরিবেশকে অনুপ্রাণিত করতে বড় অবদান রেখে চলেছে।

সিনিয়াস্ত: আপনার ছবিগুলো কি অন্যান্য পরিচালকদেরও একই ধরনের রাজনৈতিক ছবি বানাতে সাহায্য করেছে?

মৃণাল সেন: সত্যি বলতে কী, না, এখনো না। ১৯৭১ সালে ‘ইন্টারভিউ’ থেকে আমি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক ছবি বানাতে শুরু করি, যদিও ‘ভুবন সোম’ ছবিতেও একটা রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল, অবশ্য তা তির্যকভাবে। কিন্তু আমার সামগ্রিক অ্যাপ্রোচেই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন আসছিল, যা আমার শুরুর দিকের একটা ছবিতেও দেখতে পেয়েছিলাম। ১৯৬৫ সালে আমি ‘আকাশ কুসুম’ নামে একটা ছবি বানাই, যেখানে একজন যুবক চাইছিল সমাজের উপরের স্তরে উঠতে, কিন্তু তার পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না, কেননা তাকে লড়াই করতে হতো মনোপলি ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে। ছবির শেষ পর্যন্ত সে আগের তুলনায় অল্প হলেও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। ওই ছবির সব কিছুই মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিবেশে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু টেকনিক ও স্টাইলগত দিক থেকে আমি একটা নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হচ্ছিলাম, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ‘ইন্টারভিউ’ ছবিতে।

‘ভুবন সোম’ বানানোর পর আমি সারা ভারতজুড়ে নিজস্ব একটা দর্শকশ্রেণি তৈরি করতে সক্ষম হই। ওই বৃহত্তর দর্শকসমাজ, আমি যে ভাষায় যে ধরনের ছবিই বানাই না কেন, তা দেখত। আমি লক্ষ করি যে একটা নতুন ন্যাশনাল অডিয়েন্স সৃষ্টি হচ্ছে, যারা আমার ছবির ব্যাপারে খুবই সরব। আমি এটাও খেয়াল করি যে আমার শত্রুর সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে, কিন্তু আমি অনুভব করি, চলার পথ যত ঝুঁকিপূর্ণই হোক না কেন, আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

অধিকাংশ ভারতীয় চলচ্চিত্রই খারাপ, এবং একশ্রেণির দর্শক সেগুলোকে এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ‘ইন্টারভিউ’ থেকে শুরু করে আমার পরবর্তী ছবিগুলোর ক্ষেত্রে, আমার ছবি পছন্দ-না-করা দর্শকরা ক্রমশ ক্ষুব্ধ হতে থাকে, বলতে থাকে, “এগুলো সব সমাজবিরোধী চলচ্চিত্র।” আমি এ ধরনের মন্তব্যকে প্রশংসা হিসেবেই জ্ঞান করি, কেননা তারা আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করে যে সম্ভবত আমি আমার বক্তব্যকে যথাযথভাবে পেশ করতে পারছি। কিন্তু তারপর আমি খেয়াল করি তরুণ জনগোষ্ঠীও আমার ছবি সম্পর্কে আরো সরব, আরো স্পষ্টভাষী হয়ে উঠছে। অবশ্য, রাজনৈতিকভাবে যদি বলি, এখন পর্যন্ত কলকাতা খুবই উত্তপ্ত একটা শহর, তাই আমি ভেবেছিলাম কলকাতার তরুণ চিত্রনির্মাতারা কিছুটা হলেও রাজনৈতিক ছবি বানাবে, তারা সমসাময়িক পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করবে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কলকাতায় আজ এমন একজন চলচ্চিত্রকারও নেই।

সিনিয়াস্ত: ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত মার্কসবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত দলগুলো, খুবই গোঁড়ামিপূর্ণ হতে পারে। তারা কি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অনুপ্রেরণা জোগাতে পেরেছে?

মৃণাল সেন: আপনি যা বলছেন যা আংশিকভাবে সত্য। যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা খুবই জোরদার ছিল। পরবর্তীতে আমাদের ইন্ডিয়ান পিপল’স থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ) নামে একটা বিশাল, সর্বভারতীয় সংগঠন ছিল, যারা চমৎকার সব নাটক মঞ্চস্থ করত। তারা পুরো দেশের নাটকের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। আমরা সবাই ওই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের পক্ষে একটা পক্ষ নেওয়া সহজ ছিল, কেননা আমাদের সবার অভিন্ন, সোজাসাপটা শত্রুপক্ষ ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর ব্যাপারটা খুবই জটিল হয়ে ওঠে। আইপিটিএ’র ক্যাডাররা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির, এবং তাদের আগ্রহের জায়গাগুলো সাংঘর্ষিক হয়ে উঠতে থাকে। আমরা ভেবেছিলাম আইপিটিএ’র অমন আবহ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও নিয়ে আসতে পারব, কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ তো খুবই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, এবং আমাদের পক্ষে সেরকম আগ্রাসী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও খুব কঠিন ছিল।

আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ছবিগুলো কিন্তু আর কলকাতায় তৈরি হচ্ছে না, সেগুলো তৈরি হচ্ছে বোম্বেতে (মুম্বাইতে) এবং দক্ষিণে। সম্প্রতি বোম্বেতে দুটি ছবি তৈরি হয়েছে, যেগুলোর শুটিং লোকেশন আলাদা, পরিচালনায়ও ছিলেন দুজন নতুন মানুষ যারা এর আগে কেবল তথ্যচিত্রই বানিয়েছেন, এবারই প্রথম ফিচার ফিল্ম বানালেন। সেগুলোর একটার ইংরেজি নাম ‘হট এয়ার’, যেখানে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চিত্র উঠে এসেছে। কাহিনিটা ১৯৪৭ সালের, এবং ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই অপ্রীতিকর বিষয়টাকে তুলে ধরা হলো। এই ছবির কারণে অনেক হিন্দুই চটেছে, কিন্তু কিছু তিক্ত সত্য তো বলা দরকার ছিল, এবং সব মিলিয়ে ছবিটা বেশ ভালো।

এছাড়া ‘অঙ্কুর’ (১৯৭৪) নামে আরেকটা ছবি নির্মিত হয়েছে। এটাও খুবই ভালো ছবি, এবং এটা ‘হট এয়ার’-এর চেয়েও বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সামাজিক চিত্র উঠে এসেছে এই ছবিতে, যদিও আমার মনে হয়েছে পরিচালকের [শ্যাম বেনেগাল] অ্যাপ্রোচ একটু বেশিই মধ্যবিত্ত-ঘেঁষা ছিল। যখন আপনি শিল্পপতি বা ভূমিপতির আড়ালে থাকা একজন শোষককে দেখাবেন, কিন্তু ছবির ক্লাইম্যাক্সে দেখা যাবে যে লোকটা একজন উওম্যানাইজার, তখন সেটা মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যাবে। সে যে একজন উওম্যানাইজার, এটা তো সেকেন্ডারি ব্যাপার। তার প্রাথমিক শোষণটা অর্থনৈতিক। ছবিটা খুবই সুনির্মিত, এবং ভারতীয় মানদণ্ড অনুযায়ী এটা একেবারে ভিন্ন ঘরানার ছবি বলে বিবেচিত হচ্ছে, কিন্তু মিডল-ক্লাস অ্যাপ্রোচের কারণে ছবিটি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এই কারণেই আমাদের অনেক নাটক ও চলচ্চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে অবস্থার উন্নতি ঘটছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে, কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে আজকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে অবস্থা তা আগের চেয়ে ভিন্ন। পরিবর্তন আসছে, যদিও পরিবর্তনের গতি খুব বেগবান নয়। আমাদের ক্রমাগত লড়াইয়ে যুক্ত থাকতে হবে, কেননা পুরোপুরি বিলুপ্তির আশঙ্কা আমাদের চোখ রাঙাচ্ছে। আমরা জানি না কখন আমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বের করে দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ভারতে এখনো ১৬ মিলিমিটার টেকনিকের বিকাশ ঘটেনি।