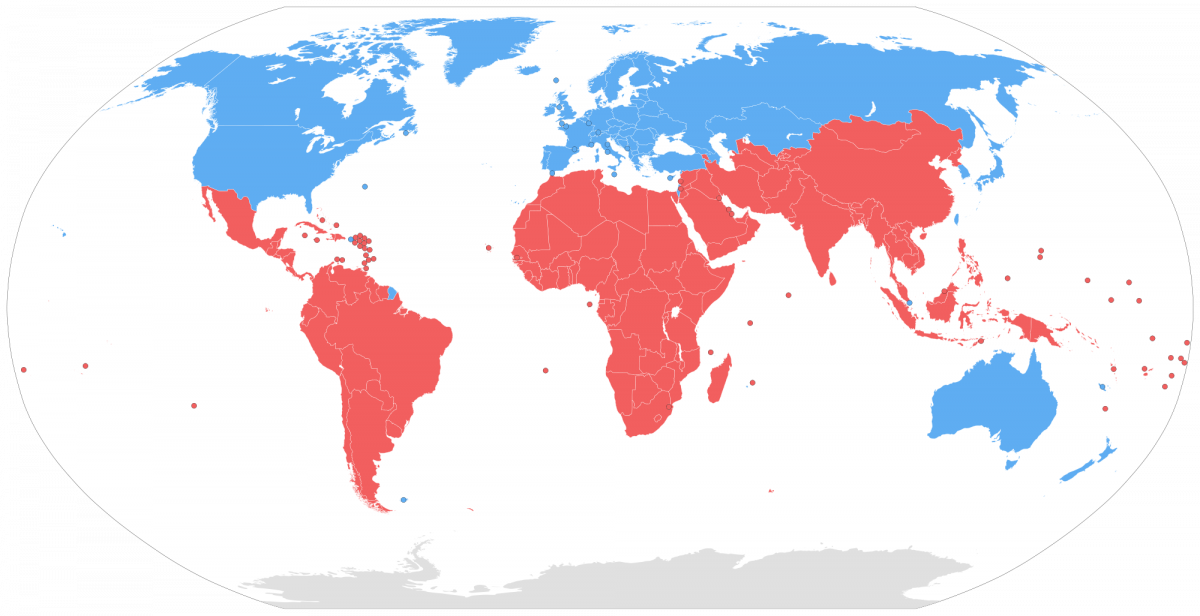

উত্তর আর দক্ষিণের যে চিরায়ত বৈষম্য, ১৯৮০ সালে তার উপর ভিত্তি করে নব্বইয়ের দশকে লুপ্ত হওয়া পশ্চিম জার্মানির তখনকার চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডিট বিশ্ব মানচিত্রকে বিভাজিত করেন একটি রেখা দিয়ে, পরে যেটি পরিচয় পায় ব্রান্ডিট লাইন বা রেখা হিসেবে। ব্রান্ডিট রেখার উত্তরে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপসহ প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। এশিয়া মহাদেশ থেকে এ রেখার উত্তরে আছে দক্ষিণ কোরিয়া, প্যাসিফিক অঞ্চলের দুই রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডও পড়েছে এই রেখার উত্তরে। দক্ষিণে আছে লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল আর উন্নয়নশীল এশিয়ার দেশগুলো, মধ্যপ্রাচ্যের সম্প্রতি ধনী হওয়া দেশগুলোও এই রেখার দক্ষিণে। আছে উপ-সাহারা অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোও।

১৯৮০ সালে এই ব্রান্ডিট রেখা প্রস্তাবিত হলেও এর শেকড় আরো পেছনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উন্নয়ন অর্থনীতির ধারণা জনপ্রিয়তা পায়, জাতিরাষ্ট্রগুলো মনোযোগ দিতে থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির দিকে। এর মধ্যেই দুই বৈশ্বিক পরাশক্তির মধ্যে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। অর্থনীতি, প্রযুক্তি আর সম্পদের হিসেবে এগিয়ে থাকা এই দুই পক্ষই পড়েছে ব্রান্ডিট রেখার উত্তরে, দক্ষিণে পড়েছে এই দুই পরাশক্তির সরাসরি বলয়ের বাইরে থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, যাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল।

আর্থ-সামাজিক আর রাজনৈতিক বিভাজনের উপর গড়ে উঠেছে এই উত্তর-দক্ষিণের বিভাজন, প্রভাব রেখেছে শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীবিকার মানের মতো বিষয়গুলো। সম্পদশালী উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকেদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি,সাম্প্রতিক সময়গুলোতে কয়েকটি রাষ্ট্রের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরেও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর অর্ধেকের বেশি নাগরিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

উত্তর আর দক্ষিণের বিভাজন

ব্রান্ডিট রেখার দক্ষিণে আছে ১৪৪টি রাষ্ট্র, বাকি রাষ্ট্রগুলো পড়েছে এর উত্তরে। বৈশ্বিক জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বাস করে উত্তরে, বাকি ৮০ ভাগ লোক বাস করে দক্ষিণে। বিপুল জনসংখ্যা থাকার পরেও বৈশ্বিক অর্থের এক-পঞ্চমাংশ দক্ষিণের নিয়ন্ত্রণে, বাকি অংশটা সম্পদশালী উত্তরের নিয়ন্ত্রণে।

উত্তর আর দক্ষিণের বিভাজন পরিষ্কার হয় মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যানেও। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর মাথাপিছু আয় যেখানে ২৭৮০ ডলার, উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর গড় মাথাপিছু আয় ৪২ হাজার ৪১৫ ডলার। আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ বেশি উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর, নারীর ক্ষমতায়নেও পিছিয়ে আছে দক্ষিণ। তারা পিছিয়ে আছে গড় আয়ুর হিসাবে, পিছিয়ে আছে শিশুমৃত্যুর হারেও, অর্ধেক মানুষের নেই স্যানিটেশন সুবিধা। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতে মোবাইল নেটওয়ার্কের সাম্প্রতিক সময়ে বিপুল সম্প্রসারণের পরেও তারা যোজন যোজন পিছিয়ে আছে উত্তরের রাষ্ট্রগুলো থেকে, পিছিয়ে আছে সেবার মানের দিক থেকেও।

উত্তরের আগ্রাসী পদক্ষেপের ফলে দক্ষিণের অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ উত্তরের কাছে। ফলে, গড়ে ওঠেনি পরিণত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিকশিত হয়নি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

বিভাজনের শেকড় কোথায়?

সম্পদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈষম্য আর অর্থনৈতিক সুবিধায় পিছিয়ে থাকা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে আছে উত্তরের রাষ্ট্রগুলো। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো পিছিয়ে আছে জীবনমানেও।

অনেকগুলো অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবক পৃথিবীর দুই অংশের মধ্যে এ বৈষম্য তৈরি করেছে।

প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদের যুগে দক্ষিণের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ছিল উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর উপনিবেশ শাসনের অধীনে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীনতা পেয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এশিয়ার দেশগুলো পেয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চলের দেশগুলোও দক্ষিণের অংশে, এরাও স্বাধীনতা পেয়েছে গত শতাব্দীতে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল শাসন করেছে, কিন্তু সব শক্তিই সম্পদ লুট করেছে দক্ষিণ থেকে, পাচার করেছে উত্তরে। ফলে, ক্রমেই সম্পদশালী হয়েছে উত্তরের রাষ্ট্রগুলো, দারিদ্র্যচক্রে বাঁধা পড়েছে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পর উত্তরের প্রায় সকল রাষ্ট্রই প্রযুক্তিতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ দিয়ে সু্যোগ পেয়েছে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারের। অন্যদিকে, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো দক্ষ জনশক্তি না থাকায় প্রযুক্তির ব্যবহারে রয়েছে পিছিয়ে, অধিকাংশ খাতই এখনও সরাসরি শ্রমনির্ভর রয়ে গেছে।

তৃতীয়ত, শিল্প বিপ্লবের উত্তরের রাষ্ট্রগুলোতে দ্রুত শিল্পায়নের দিকে গেছে, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো এখনো রয়ে গেছে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমশক্তির ৬৫ ভাগই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। শ্রমনির্ভর এই অংশটা দক্ষিণের অর্থনীতিতে বড় সংযোজন করলেও উৎপাদনশীলতা কম হওয়ায় সেটা পিছিয়ে থাকে উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে।

চতুর্থত, দক্ষিণের অধিকাংশ রাষ্ট্রই শিল্পের প্রাথমিক কাঁচামাল রপ্তানি করে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলো সে কাঁচামাল ব্যবহার করে সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট তৈরি করে, অর্জন করে বিপুল মুনাফা।

পঞ্চমত, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে, বেড়েছে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যাও। কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষা পৌঁছায় একটা ক্ষুদ্র অংশের কাছেই, বাকি অংশটা থেকে যায় গণশিক্ষার কাঠামোতে। ফলে, এই অংশটা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি হয় না, উৎপাদনশীলতা থেকে যায় উত্তরের নাগরিকদের চেয়ে বহু কম। আর তাই অর্থনৈতিক যে বিভাজন আছে উত্তর-দক্ষিণের মাঝে, সেটা রয়েই যাচ্ছে বহুদিন ধরে।

ষষ্ঠত, মানব উন্নয়ন সূচকে বরাবরই ভালো করছে উত্তরের রাষ্ট্রগুলো, পিছিয়ে আছে বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে থাকা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো। এটিও জিইয়ে রাখছে বৈষম্য ।

কীভাবে কমবে এ বিভাজন?

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উত্তর আর দক্ষিণের বিভাজন বৈশ্বিক পরিসরে বার বার আলোচিত হয়েছে, আলোচনা হয়েছে এই বিভাজন কমিয়ে আনার ব্যাপারে। বিভাজন কমিয়ে আনার জন্য দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন আর তার বাস্তবায়ন ।

কাঙ্ক্ষিত উদ্যোগগুলোকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন আর বৈশ্বিক পরিসরে নিজেদের নীতি পরিবর্তন। এই উদ্যোগগুলো দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে নিতে হবে, তবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে অন্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি।

বিভাজন হ্রাসে অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন

সাধারণভাবেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে শিক্ষার হার কম, দারিদ্র্যের হার বেশি, নেই শিল্পনির্ভর অর্থনীতিও। উত্তর আর দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভাজন কমাতে প্রযুক্তি, মানবসম্পদ তৈরি আর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে করতে হবে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ।

প্রথমত, মানবসম্পদ উন্নয়নকে মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষাখাতে, নিশ্চিত করতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা। নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যখাতের দিকে। সুস্থ আর দক্ষ জনশক্তির কর্মদক্ষতা থাকে বেশি, প্রয়োজনীয় শিক্ষা থাকলে দ্রুত অর্জন করতে পারে নতুন দক্ষতা। এই নিয়ামকগুলো অর্থের প্রবাহ বাড়াবে, মানসম্পন্ন শিক্ষা তৈরি করবে নতুন আবিষ্কারের পথ।

তবে, এ মানবসম্পদ তৈরি করা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, সর্বোচ্চ ফলাফল পেতে অপেক্ষা করতে হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন উপনিবেশ শাসনের অধীনে থাকায় দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি, হয়নি অবকাঠামোগত উন্নয়নও। ফলে, রাস্তা, পানির যোগান, বিদ্যুৎ সুবিধাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক কিছুই আধুনিকায়ন হয়নি, অপসারিত হয়নি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রতিবন্ধকতাগুলো।

দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বর্তমানে প্রায় সাত শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পাওয়া চীন, ভিয়েতনাম আর থাইল্যান্ড বিভাজন কমাতে এ অবকাঠামো নির্মাণের নীতিতে এগিয়েছে। বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়েছে তারা, ফলে কমে এসেছে পরিবহন খরচ। প্রান্তিক অঞ্চল থেকেও সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে উৎপাদিত পণ্য।

তৃতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ বৈষম্যও বেশি। তাই অর্থনীতির অধিকাংশ খাত থাকে গুটিকয়েক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে, সরকারও নীতি গ্রহণ করে এই গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থকে কেন্দ্র করে। অর্থনৈতিক খাতকে শক্তিশালী করতে হলে বের হয়ে আসতে হবে এ নীতি থেকে, গুরুত্ব দিতে হবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। বাজারে বৈচিত্র্য উৎসাহিত করতে হবে, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া আধিপত্য না পায়। খেলাপি ঋণ বন্ধ করে আস্থা রাখতে হবে ব্যাংকিং খাতে, যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে রাখে। এতে মুদ্রার প্রবাহ বাড়বে।

অর্থখাতের এই সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমবে, বাড়বে মাথাপিছু আয়, বৃদ্ধি পাবে নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা।

চতুর্থত, শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে, রাজনৈতিক নেতাদের স্বচ্ছতার পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও। আমলাতন্ত্রের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিতে হবে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপও। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্র আসলে চতুর দরিদ্রদের সম্পদ দখলের সুযোগ করে দেয়। ফলে, এই অভ্যন্তরীণ নীতি কার্যকর করা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং, চ্যালেঞ্জিং ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর নিজেদের স্বার্থে বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চাপ অগ্রাহ্য করাও।

বৈশ্বিক পরিসরে নীতি পরিবর্তন

বিশ্বায়নের এ যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ কম, বিভিন্ন পণ্যের তুলনামূলক সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্ভর করতে হয় আমদানি-রপ্তানির উপর। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক পরিসরে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষুদ্র অংশগ্রহণ থাকা এই দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোকে তাই এ বাজারে টিকে থাকতে মুখোমুখি হতে হয় তীব্র প্রতিযোগিতার।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের শুরুতেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যে পলিসি সমস্যার মুখোমুখি প্রথমে হয়, সেটা হলো, তার অর্থনীতি কতটুকু উন্মুক্ত হবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য। সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকা রাষ্ট্রগুলোতে কোন কোন খাত উন্মুক্ত হবে?

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ এরকম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তি দেয় সকল খাত বেসরকারিকরণে, উন্মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সে সুযোগ নেই। উন্মুক্ত বাজারে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো টিকতে পারবে না প্রতিযোগিতায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক খাতগুলোর সেবা চলে যাবে জনগণের আয়ত্তের বাইরে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ আর দেশীয় অর্থনীতি উন্মুক্তকরণে নিতে হবে রক্ষণশীল নীতি, এ নীতির পেছনে থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট একাডেমিক স্টাডি করা পরিকল্পনা।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণের অধিকাংশ রাষ্ট্রই শ্রমপ্রধান। ফলে, পণ্য উৎপাদনে কম শ্রমখরচ নিয়ে রাষ্ট্রগুলোর সুযোগ আছে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার। এতে দেশীয় বাজারে কর্মসংস্থান তৈরি হয়, মুদ্রার প্রবাহ বাড়ে, আকার বাড়ে জিডিপির।

তৃতীয়ত, দক্ষিণের দেশগুলোতে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি থাকলে দেশীয় বাজারে এদের সকলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই, এরা কাজের খোঁজে পাড়ি জমায় উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর দিকে, দেশে প্রেরণ করে রেমিট্যান্স। এ খাত থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার সুযোগ আছে, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে সুযোগ আছে দেশীয় অর্থনীতিকে বড় করার।

.jpg?w=600)

.jpg?w=600)