শিশু: বাবা, বাবা, ওই দেখ রাস্তা দিয়ে একটা কানা লোক যায়!

বাবা: ছি ছি মামণি, তুমি না আদর্শলিপিতে পড়েছ, “কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না!”

শিশু: কেন বাবা, বললে কী হয়?

বাবা: যে লোকটা চোখে দেখতে পায়ে না, বা যার পা নষ্ট, তাকে তুমি কানা বা খোঁড়া বললে সে মনে কষ্ট পায়। আর কারও মনে কষ্ট দেয়া তো ভালো কাজ নয়।

শিশু: তাহলে ওই যে মানুষটা চোখে দেখতে পায় না, তাকে কী বলে ডাকব?

বাবা: উম… তুমি তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলে ডাকতে পারো।

উপরের দৃশ্যকল্পটি হয়তো কাল্পনিক, কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যেকেই জীবনে অসংখ্যবার পড়েছি। নিজের অজান্তেই কাউকে ‘অফেন্সিভ’ কথা বলে, মনে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি; আবার কখনো কখনো এর জন্য বড়দের বকা-ঝকাও সহ্য করেছি। বড়রা আমাদেরকে যে এসব ভুলের জন্য ধমক দিয়েছেন, এর মাধ্যমে তারা আমাদের ভদ্রতা শিখিয়েছেন, ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এবং এভাবে নিজেদের অজান্তেই তারা আমাদেরকে আরো একটি জিনিসের দীক্ষা দিয়েছেন। সেটি হলো: পলিটিক্যাল কারেক্টনেস!

হ্যাঁ পাঠক, অবাক হওয়ার কিছু নেই। পলিটিক্যাল কারেক্টনেস শব্দযুগলের সাথে আপনারা নিশ্চয়ই অপরিচিত নন। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে এই শব্দ দুটি আপনারা অবশ্যই একাধিকবার শুনেছেন। তখন হয়তো মনে মনে ভেবেছেন, এটি বোধহয় রাজনৈতিক কোনো টার্ম। রাজনীতির ময়দানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই বুঝি পলিটিক্যাল কারেক্টনেস বলে। আপনাদের মাঝে অনেকে হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, পলিটিক্যাল কারেক্টনেস একেবারেই ভিন্ন কিছু, যে বিষয়ে আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে এসেছি!

পলিটিক্যাল কারেক্টনেস কী?

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, পলিটিক্যাল কারেক্টনেস অর্থ হলো এমন সব কথাবার্তা বা আচার-আচরণ এড়িয়ে চলা, যার মাধ্যমে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্ধারিত হয়ে থাকে সাধারণত তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় বা যৌন অভিমুখিতার উপর ভিত্তি করে।

কীভাবে এই টার্মের জন্ম?

পলিটিক্যাল কারেক্টনেস টার্মটির প্রথম আবির্ভাব ঘটে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট ভোকাবুলারিত, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর। ওই সময়ে এই টার্মটির মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পার্টি অভ দ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতিমালাকে সংজ্ঞায়িত করা হতো। ১৯৭০’র দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৮০’র দশকের শুরুর দিকে উদারনৈতিক রাজনীতিবিদরা এই টার্মটি ব্যাঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহার শুরু করেন বাম ঘরানার রাজনীতির কিছু গোঁড়ামিকে আখ্যায়িত করতে। ১৯৯০’র দশকে রক্ষণশীলরা এই টার্মটি প্রয়োগ শুরু করে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম-ঘেঁষা পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতিবাদ জানাতে।

ওই একই সময়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেশ কিছু আর্টিকেলে এই টার্মটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্যান্য গণমাধ্যমেও ধীরে ধীরে এই টার্মটির বহুল ব্যবহার শুরু হতে থাকে। ১৯৮০’র দশকের পর থেকে মূলত নেতিবাচক অর্থেই এই টার্মটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

যেসব ক্ষেত্রে দাবি করা হয় পলিটিক্যাল কারেক্টনেস

যেমনটি আগেই বলেছি, পলিটিক্যাল কারেক্টনেস হলো একটি বিশেষ ভাষাগত ও আচরণিক বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে কাউকে আঘাত বা অপমান করার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিতর্ক এড়াতে চাওয়া হয়। এবং মূলত যেকোনো ধরনের বিতর্ক থেকে দূরে থাকার লক্ষ্যেই আমাদের দৈনন্দিক জীবনে পলিটিক্যাল কারেক্টনেস দাবি করা হয়ে থাকে। চলুন দেখে নিই দৈনন্দিন জীবনের খুবই পরিচিত কিছু ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের প্রয়োগ।

নারীর সমানাধিকার বাস্তবায়নে: পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে উন্নত বিশ্বের নারীরা তাদের সমানাধিকার দাবি করে এসেছে, আর সেজন্য তারা বিভিন্ন ধরনের চাকরির পদবিতে লিঙ্গভিত্তিক স্বচ্ছতা দাবি করেছে। যেমন: একটা সময় পর্যন্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য policeman, postman, chairman ইত্যাদি পদবি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এই প্রতিটি পদবির শেষে man থাকায় অনেকেই প্রশ্ন তুলত, এমনটা কেন হবে? শুধু পুরুষেরাই কি এইসব কাজের সাথে যুক্ত? যেসব নারী এইসব কাজ করে, তাদেরকে কেন পুরুষালি পদবি গ্রহণ করতে হবে? সে কারণেই, পলিটিক্যাল কারেক্টনেস অর্জনের লক্ষ্যে police officer, letter carrier, chairperson প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। তাছাড়া বৃহদার্থে, মানবজাতিকে নির্দেশ করতেও একটা সময় পর্যন্ত mankind শব্দটি ব্যবহৃত হতো, যার মাধ্যমে মানবজাতির বাকি অর্ধেক অংশ তথা নারীদের বাদ রাখা হতো। পরবর্তীতে এই ঝামেলা মেটানোর জন্য humankind শব্দটির প্রচলন ঘটেছে।

যৌন অভিমুখিতা নির্দেশে: মনে করুন, আপনি এমন একটি দেশে অবস্থান করছেন, যেখানে সমকামিতা বৈধ। এখন আপনি কোনো পুরুষের যৌন অভিমুখিতা সম্পর্কে না জেনেই যদি তাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, “আপনার কি স্ত্রী/প্রেমিকা নেই?” তাহলে আপনার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিংবা বিপদে না পড়লেও, ওই ব্যক্তির সাথে মনোমালিন্য তো সৃষ্টি হতেই পারে। কেননা আপনি তো জানেন না ওই ব্যক্তিটি বিপরীতকামী নাকি সমকামী। এমনও তো হতে পারে সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি নয়, সমলিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে। সেক্ষেত্রে তার কাছে তার স্ত্রী বা প্রেমিকার কথা জিজ্ঞেস করা অবশ্যই তাকে অপমান করার সামিল। তাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির বদলে, স্রেফ ‘সঙ্গী’ শব্দটি ব্যবহার করা। তাছাড়া কেউ সমকামী হলেই তাকে gay বা lesbian বলাটাও অনেক দেশে অভব্যতা, যে কারণে তাদেরকে homosexual বলা হতো। কিন্তু ইদানিং অনেক দেশে homosexual কথাটিও অপমানজনক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, যে কারণে সেখানে homosexual এর পরিবর্তে সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার সবাইকেই queer বলে ডাকা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধীদের সম্বোধনে: এ বিষয়ে লেখার শুরুতেই একবার আলোকপাত করেছি। কোনো ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হলে, আর তাকে সম্বোধনের সময় সেটির উল্লেখ করতে হলেও, অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে করা সম্ভব। যেমন- কারো চোখে সমস্যা থাকলেই তাকে কানা না বলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা যেতে পারে, কিংবা কথা বলতে না পারলে বোবা না বলে বাক প্রতিবন্ধী। অনুরূপভাবে কারো মানসিক সমস্যা থাকলে তাকে পাগল নয়, মানসিক প্রতিবন্ধী বলা উচিৎ।

বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের সম্বোধনে: আমাদের সমাজে কারো খুব বেশি মোটা হওয়া, কিংবা কারো খুব বেশি চিকন হওয়া; আবার কারো খুব বেশি লম্বা আর কারো খুব বেশি খাটো হওয়া একদমই অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক বিষয় হলো মোটা কাউকে ‘মটু’ কিংবা চিকন কাউকে ‘হ্যাংলা’; লম্বা কাউকে ‘লম্বু’ কিংবা খাটো কাউকে ‘বামন’ বলে অভিহিত করা। সকল মানুষের শারীরিক আকৃতি সমান নয়, আর তাই একে কেন্দ্র করে কাউকে অহেতুক অসম্মানজনক কথা বলাটাও কাম্য নয়।

বর্ণ বা জাতীয়তা অনুসারে সম্বোধনে: বর্ণবাদ বর্তমান পৃথিবীর খুব ভয়ংকর একটি সমস্যা। জন্মসূত্রেই কেউ সাদা, কেউ কালো আবার কেউ শ্যামবর্ণের অধিকারী হয়। কিন্তু কালো বর্ণের মানুষদেরকে নানা ধরনের মানসিক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। অন্যান্য বিভিন্ন অপমানজনক কথা তো ছিলই, পাশাপাশি একটা সময় পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বে তাদেরকে ‘নিগ্রো’ বলে ডাকা হতো। কিন্তু কথাটি অপমানজনক হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে ‘কালো’ কিংবা people of colour বলে ডাকা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এখন অনেকে আবার তাদেরকে আফ্রিকান-আমেরিকান বলেও ডেকে থাকে।

এক্ষেত্রে সমস্যা হলো, কোনো ব্যক্তিকে তার প্রকৃত নাম ধরে না ডেকে তার শারীরিক বর্ণের ভিত্তিতে ডাকার কোনো যৌক্তিকতাই নেই। তাছাড়া আজকাল আফ্রিকান-আমেরিকান সম্ভোধনটিকে সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহার করা হলেও, চমকপ্রদ বিষয়টি হলো: সকল কালো বর্ণের অধিকারীই তো আর আফ্রিকান নয়। এমনও হতে পারে যে তারা পুরোপুরিই আমেরিকান, কিংবা এশিয়ান বা ইউরোপিয়ান। তাই তাদেরকে আফ্রিকান বলার মাধ্যমে তাদের জাতীয়তাকেও অপমানিত করা হয়। আবার ভারতীয় উপমহাদেশের অনেককেই পশ্চিমা বিশ্বে ‘ইন্ডিয়ান’ বলে ডাকা হয়, অথচ সেই ব্যক্তিটি হয়তো বাংলাদেশী বা পাকিস্তানী, তাই ‘ইন্ডিয়ান’ হিসেবে পরিচিত হওয়াও তার জন্য সম্মানসূচক নয়। তাই তাদেরকে ‘ইন্ডিয়ান’ না বলে ‘এশিয়ান’ বলা হলেও পলিটিক্যাল কারেক্টনেস বজায় থাকে।

বিতর্ক

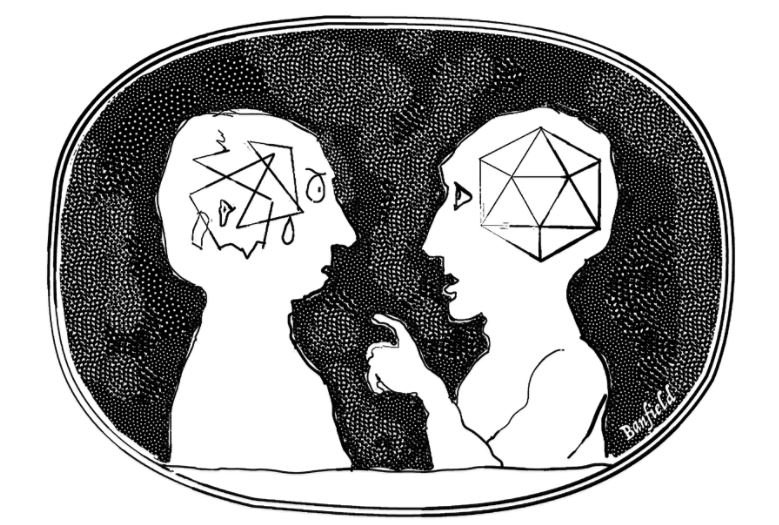

আপাতদৃষ্টিতে পলিটিক্যাল কারেক্টনেসকে মানবিক চরিত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ বলে মনে করা হলেও, এটি নিয়ে বর্তমান বিশ্বে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই মনে করে, পলিটিক্যাল কারেক্টনেস হলো ‘সেন্সরশিপ’-এর আরেক নাম, এবং এর মাধ্যমে মানুষের বাক স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়, মানুষ তার মনের কথা নিজের ইচ্ছানুযায়ী বলতে পারে না। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত অসহিষ্ণুতার জন্যও তারা একে দায়ী করে থাকে। তাদের মতে, এমন কিছু মানুষ আছে যারা প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। প্রকৃত সত্যটা সামনে এলে তাদের মুখোশ খুলে যাবে, তাই তারা সেই মুখোশ রক্ষার ঢালস্বরূপ কাজে লাগায় পলিটিক্যাল কারেক্টনেসকে। কিন্তু আধুনিক যুগে পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের কোনো যৌক্তিকতাই নেই। একজন ব্যক্তিকে অবদমিত না রেখে, তার মনে যা আছে তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে দেয়া উচিৎ। অনেকের কাছে পলিটিক্যাল কারেক্টনেস এক ধরনের হিপোক্রিসিও বটে, এবং কালচারাল মার্ক্সসিজমের ছদ্মরূপ।

২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি জরিপ চালানো হয়, যেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “পলিটিক্যাল কারেক্টনেস কি আমেরিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা?” এ প্রশ্নের জবাবে প্রতি পাঁচজন রিপাবলিকানের মধ্যে চারজন, এবং প্রতি পাঁচজন ডেমোক্র্যাটের মধ্যে তিনজন ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে মনে করা হয় তার পলিটিক্যাল কারেক্ট না হওয়াকে। নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালীন অসংখ্যবার তিনি নিজেকে পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট বলে দাবি করেছেন, এবং বলেছেন পলিটিক্যাল কারেক্টনেসই যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

তবে যারা পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের পক্ষে, তাদের কাছেও নিজস্ব যুক্তি আছে। তারা মনে করে, সত্যকে উন্মোচন করাটা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু সেজন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনে কষ্ট দেয়া, তার অনুভূতিতে আঘাত হানা, কিংবা প্রকাশ্যে তাকে অপমানিত করা উচিৎ নয়। তাদের মতে, বাক স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষকে এখতিয়ার দেয় যা খুশি তাই বলার, কিন্তু এটি অন্যদেরকেও অধিকার দেয় সেই বক্তব্যের সমালোচনা বা বিরোধিতা করার। তাছাড়া অনেক মানুষ স্রেফ নিজের এক মুহূর্তের মানসিক বিনোদন অর্জনের লক্ষ্যে পলিটিক্যাল কারেক্টনেসকে উপেক্ষা করে। যেমন: একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অপমানসূচক সম্বোধন করার জন্য অনেকে বাক স্বাধীনতার অজুহাত দেখায়। এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তিটি হয়তো সাময়িক মানসিক প্রসাদ লাভ করে, কিন্তু সে যাকে উদ্দেশ্য করে অপমানটি করে, তাকে দীর্ঘ সময় মানসিক অশান্তিতে ভুগতে হয়। বিশ্বব্যাপী যে বুলিং ও সাইবার বুলিং বাড়ছে, এর জন্যও অনেকে পলিটিক্যাল কারেক্টনেসকে উপেক্ষা করাকে দায়ী করে থাকে।

শেষ কথা

পলিটিক্যাল কারেক্টনেস ভালো নাকি খারাপ, গ্রহণীয় নাকি বর্জনীয়, এ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্ক অব্যহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করা মানে হলো তার মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে শেকল পরিয়ে দেয়া, যার ফলে মানুষের সৃজনশীলতারও পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। তাই বাক স্বাধীনতার হরণ কখনোই কাম্য নয়। তবে বাক স্বাধীনতার চর্চা করতে গিয়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মানসিকভাবে আক্রমণ করাটাও মানবিক নয়। অর্থাৎ পলিটিক্যাল কারেক্টনেস প্রসঙ্গে এসে বাক স্বাধীনতা ও মানবিকতার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে যেকোনো ব্যক্তির নিজস্ব বিবেকবোধকে কাজে লাগানো খুবই জরুরি। যেহেতু বাক স্বাধীনতা ও মানবিকতা কখনোই একে অপরের বিকল্প হতে পারে না, তাই উদ্ভূত ব্যবহারিক পরিস্থিতিতে পলিটিক্যাল কারেক্টনেস প্রশ্নে সে কীভাবে এই দুইয়ের মাঝে ব্যালান্স করবে, সে সিদ্ধান্ত তাকে নিজেকেই নিতে হবে।

চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: roar.media/contribute/