হার্টফোর্ড, কানেক্টিকাট। ১৮৪৪ সালের ১০ ডিসেম্বর।

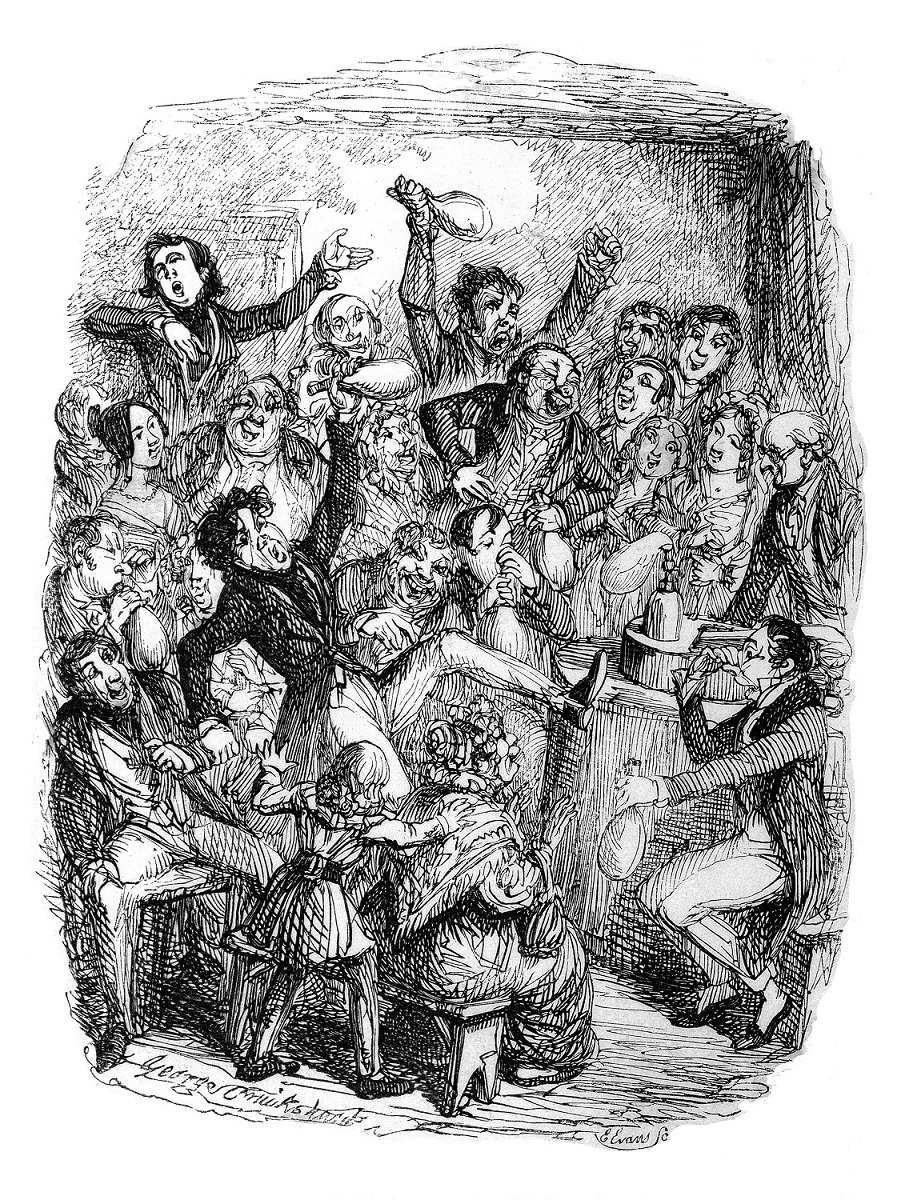

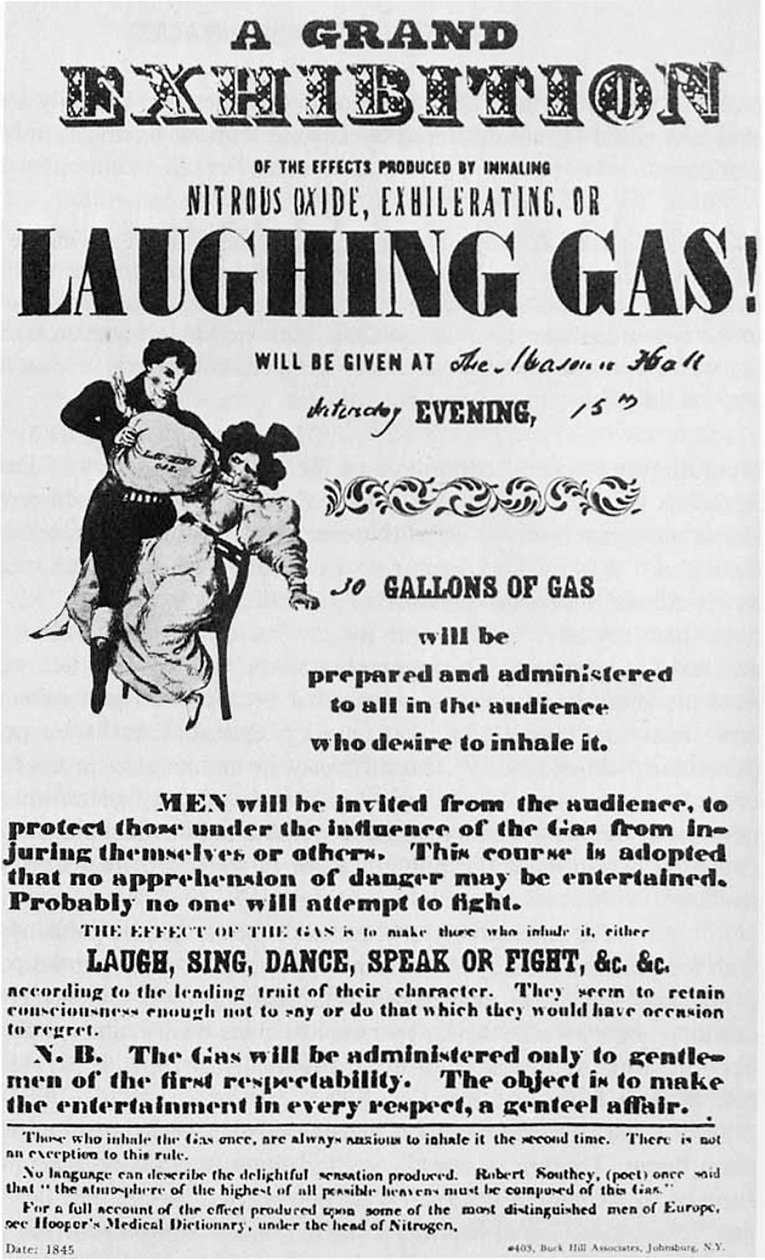

গার্ডনার কোল্টন নামে এক ব্যক্তির আয়োজিত (Gardner Q. Colton) প্রদর্শনী চলছে। কোল্টন মেডিসিন বিশারদ। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি নাইট্রাস অক্সাইড নামে এক গ্যাস নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। নাইট্রাস অক্সাইড তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন পার্টিতে নেশাজাতীয় গ্যাস হিসেবে বেশ সমাদৃত। কোল্টন তার অনুষ্ঠানগুলোতেও অভ্যাগতদের জন্য নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণের ব্যবস্থা রাখেন।

হার্টফোর্ডের ইউনিয়ন হলে কোল্টনের কথাবার্তা শুনতে আর নাইট্রাস অক্সাইড পরখ করতে জমা হয়েছেন বেশ কয়েকজন অতিথি। তাদের একজন ডেন্টিস্ট ড. ওয়েলস আর তার স্ত্রী এলিজাবেথ। এছাড়া স্যামুয়েল কুলি নামে স্থানীয় এক ওষুধের দোকানদারও ছিলেন। নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণ করার পর কুলি দুর্ঘটনাক্রমে কাঠের এক বেঞ্চের সাথে ধাক্কা খান। এতে তার পা ভেঙে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যেকোনো মানুষের এরপর চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলার কথা। কিন্তু নাইট্রাস অক্সাইডে আচ্ছন্ন কুলির তেমন কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলো না।

দর্শক সারিতে থাকা ড. ওয়েলস কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। কুলির পা থেকে রক্তপাত হচ্ছে অথচ রোগীর মুখে ব্যথা বেদনার চিহ্ন নেই, ঘটনা কী? তাহলে কি নাইট্রাস অক্সাইড ব্যথার অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিয়েছে ? তার মাথায় খেলে গেল অভিনব এক পরিকল্পনা।

জোসেফ প্রিস্টলি

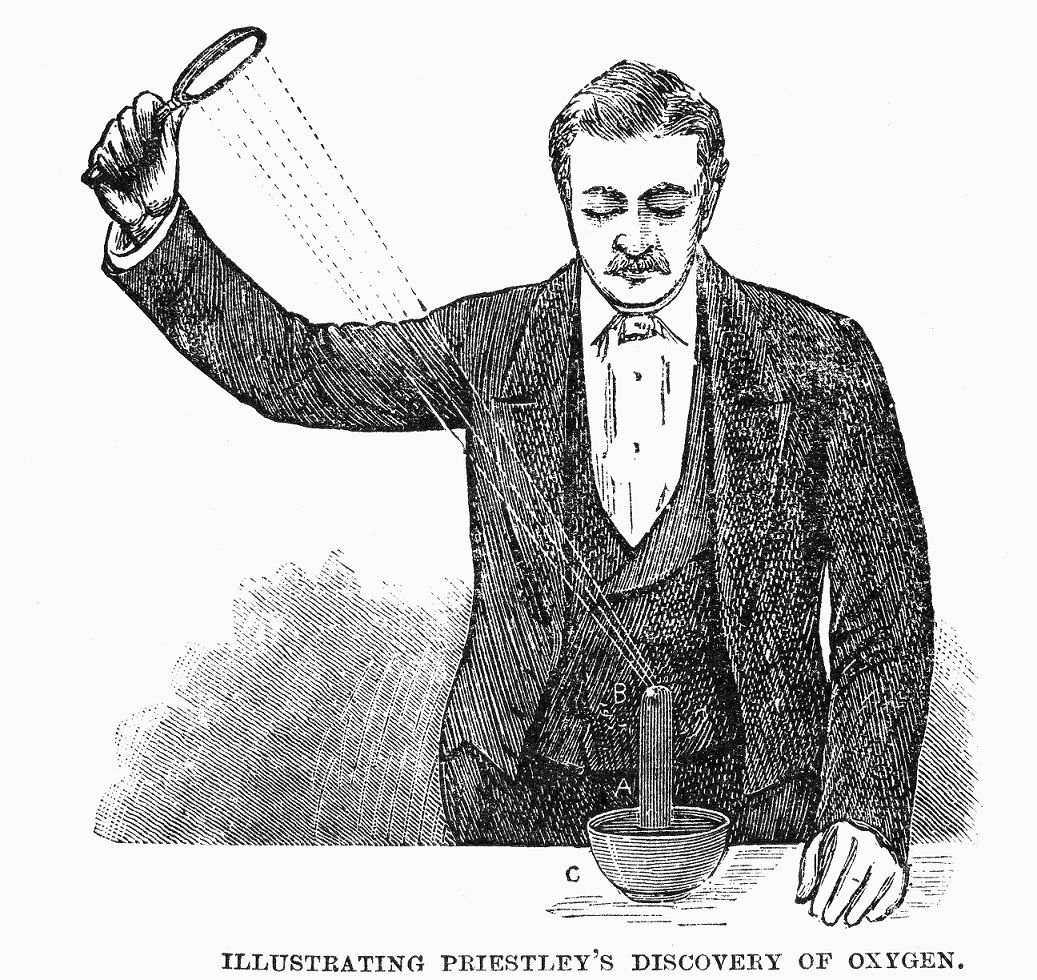

অক্সিজেনের আবিষ্কারক হিসেবেই জোসেফ প্রিস্টলি সমধিক পরিচিত। তবে অক্সিজেন খুঁজতে গিয়ে তিনি নাইট্রাস অক্সাইডেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে কোনো আলাদা গবেষণা প্রিস্টলি করেননি। প্রিস্টলির পূর্বে বাতাসকে মৌলিক কিছু বলেই মনে করা হতো। এটি যে নানা গ্যাসের একটি সংমিশ্রণ সেই ধারণা খুব একটা প্রচলিত ছিল না। প্রিস্টলিই প্রথম এই বিষয়টি সামনে আনেন বলে মনে করা হয়।

১৭৭৪ সালের পয়লা অগাস্ট প্রিস্টলি আতশি কাচের দ্বারা সূর্যালোক ফোকাস করেন পারদের মধ্যে রাখা লালচে মার্কিউরিক অক্সাইডের উপরে। এর ফলে সৃষ্ট গ্যাসকে তিনি সাধারণ বাতাসের থেকে কয়েকগুণ বিশুদ্ধ বলে দাবি করেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো এই নতুন গ্যাস আগুনকে উস্কে দেয়। প্রিস্টলি এরপর বদ্ধ পাত্রে এই গ্যাসের মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দিলেন। কতক্ষন তারা টিকে থাকে তা তুলনা করলেন একই রকম পাত্রে সাধারণ বাতাসে ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে। রায় দিলেন যে নতুন এই গ্যাসে ইঁদুর সাধারণ বাতাসের থেকে চারগুণ সময় বেশি টিকে ছিল।

নতুন এই গ্যাসই ছিল অক্সিজেন। প্রিস্টলি অক্সিজেন নিয়ে গবেষণার এক পর্যায়ে নাইট্রাস অক্সাইডও খুঁজে পান। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন নাইট্রাস এয়ার। তবে অক্সিজেন নিয়ে যতটা মাতামাতি ছিল তার কানাকড়িও ছিল না নাইট্রাস এয়ার নিয়ে।

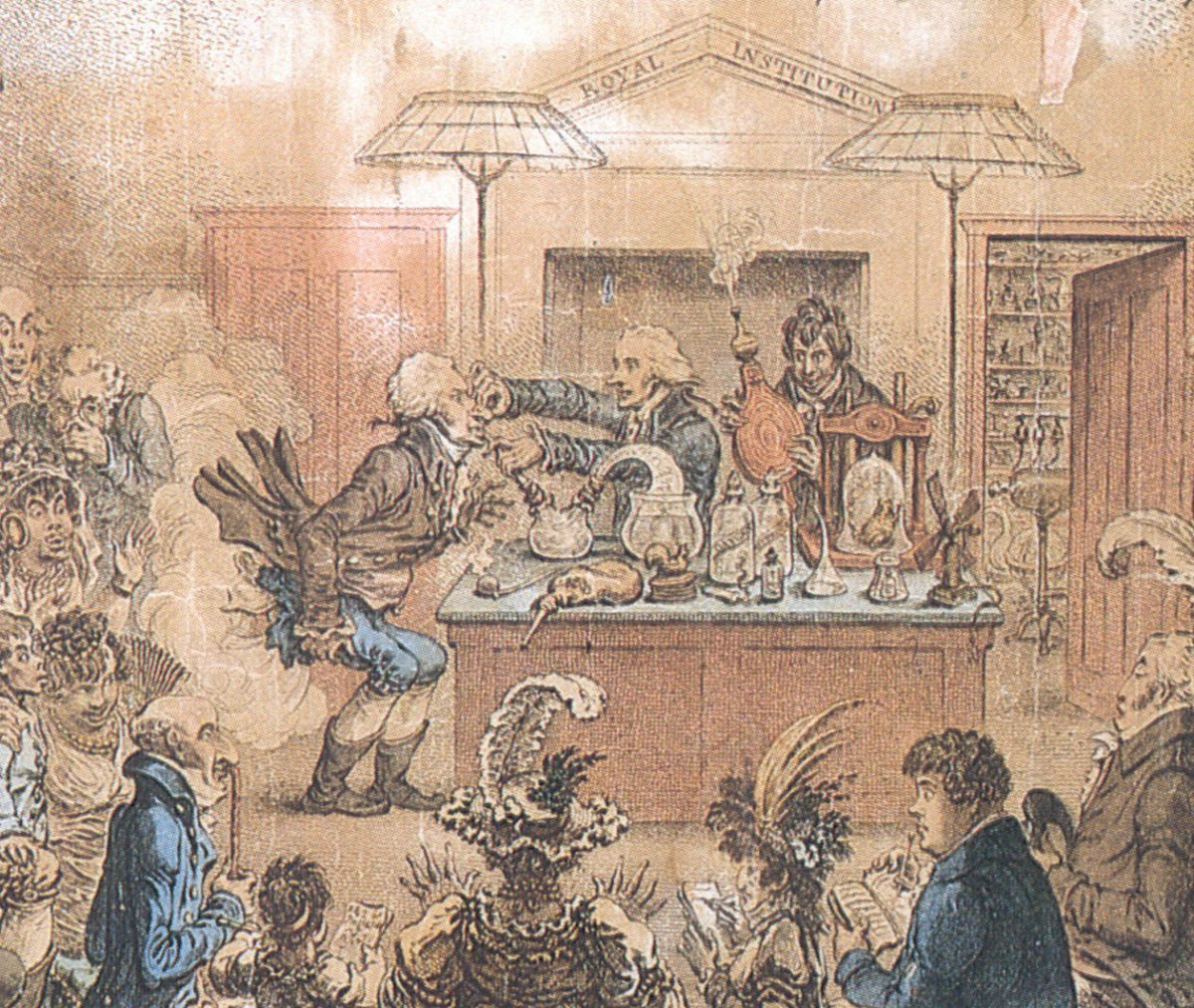

হামফ্রে ডেভি

প্রিস্টলির অক্সিজেন আর নাইট্রাস এয়ার আবিষ্কারের পর কেটে গেছে প্রায় ছাব্বিশ বছর। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলএর ক্লিফটন শহরে নামকরা এক চিকিৎসক ড. বেডোস প্রতিষ্ঠা করেছেন নিউম্যাটিক ইন্সটিটিউশন (Medical Pneumatic Institution)। ড. বেডোস মূলত একজন নিউম্যাটিক বিশেষজ্ঞ, যাদের কাজ ছিল রোগীদের উপর বিভিন্ন গ্যাসের ঔষধি কার্যকারিতা পরীক্ষা নিরিক্ষা করা।

১৭৯৯ সালের দিকে হামফ্রে ডেভি (Humphry Davy) নামে একুশ বছরের এক তরুণ এক রসায়নবিদ চাকুরি নিলেন বেডোসের প্রতিষ্ঠানে। বেডোসের সহকারী হিসেবে গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ মিলল তার। তখন চলছে শিল্পবিপ্লব। দেশের নানা জায়গায় গজিয়ে উঠেছে বহু কলকারখানা। উন্নয়নের ঢেউ বয়ে গেলেও কারখানাতে কাজ করা শ্রমিকদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ ছিল সাধারণ ঘটনা। এর মধ্যে যক্ষ্মা এবং ফুসফুসের অন্যান্য রোগই প্রধান।

বেডোস সিদ্ধান্ত নিলেন কারখানার কর্মচারীদের রোগ নিরাময়ে নাইট্রাস এয়ার পরীক্ষা করে দেখার। এজন্য ডেভিকে দায়িত্ব দেন তিনি। ডেভি প্রায় এক বছর গবেষণা চালিয়ে নাইট্রাস অক্সাইডের নানা বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করলেন। সেই সময় মার্কিন চিকিৎসক স্যামুয়েল লাথাম (Samuel Latham Mitchill) নাইট্রাস অক্সাইডকে মানব শরীরে জন্য বিপদজনক বলে বর্ণনা করেছিলেন। প্রিস্টলি এবং পরবর্তী আরো কিছু রসায়নবিদের পরীক্ষায় প্রাণীদেহে নাইট্রাস অক্সাইডের খারাপ প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই মত পোষণ করতেন। তবে ডেভি দেখান যে লাথামের আশঙ্কা একেবারেই ভিত্তিহীন। প্রিস্টলিসহ অন্যান্যরা নাইট্রাস অক্সাইডকে বিশুদ্ধ করে ব্যবহার না করাতেই এই বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

নাইট্রাস অক্সাইড যে মানবদেহের জন্য নিরাপদ তা প্রমাণে ডেভি নিজেকেই গিনিপিগ বানান। বিশুদ্ধ নাইট্রাস অক্সাইড নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেন তিনি। কোনো সমস্যা তো হলোই না, উল্টো ডেভি বেশ উৎফুল্ল বোধ করতে লাগলেন। পৃথিবীটা অনেক রঙিন মনে হলো। সবকিছুতেই ডেভি খুঁজে পেলেন হাসির খোরাক। তার শ্রবণ আর ঘ্রাণশক্তিও আগের থেকে প্রখর হয়েছে মনে হতে লাগল।

নাইট্রাস অক্সাইডের এহেন ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে ডেভি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার মনে হতে লাগল বন্ধুবান্ধবের সাথে এই অনুভুতি শেয়ার না করলে কেমন দেখায়। কবি রবার্ট সাউদি ছিলেন তাদের মাঝে প্রথম। নাইট্রাস অক্সাইডের খেলা দেখে মহাখুশি সাউদি ডেভির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বন্ধু টমকে লিখে বসলেন যে নাইট্রাস অক্সাইড তার কাছে সাক্ষাৎ স্বর্গের বাতাস!

নাইট্রাস অক্সাইডের মন খুশি করা অনুভূতি শুধু সাউদিকেই মাতোয়ারা করে দেয়নি। তৎকালীন আরো অনেক নামকরা লোকেই ডেভির গ্যাস টেনে স্বর্গীয় এক অনুভূতির সাক্ষাৎ পাওয়ার কথে বলে গেছেন। এই তালিকায় ছিলেন বিখ্যাত কবি স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজও। তার মতে, নাইট্রাস অক্সাইডের ছোঁয়া ভয়াবহ ঠাণ্ডা থেকে আগুনের ধারে এসে উষ্ণতা পাবার মতো।

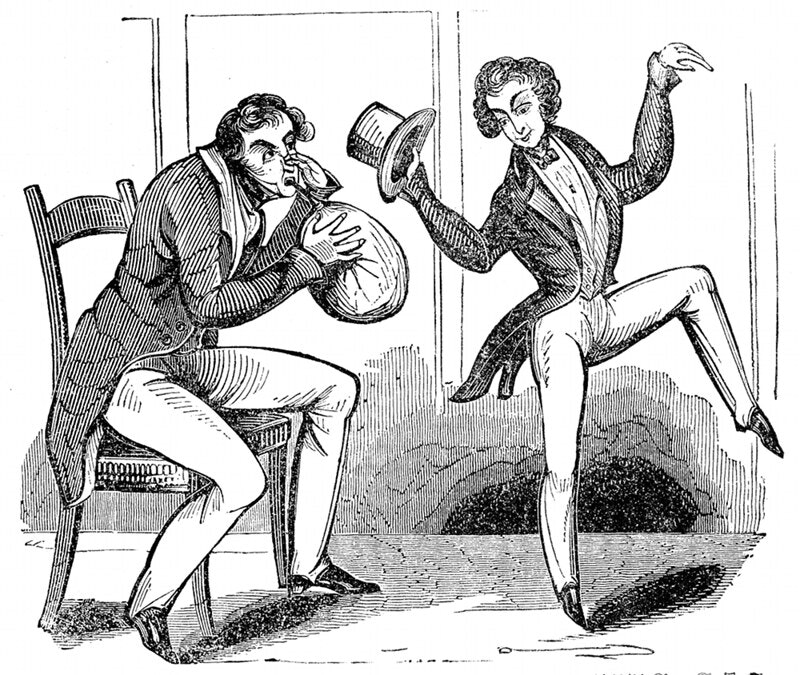

নতুন এক নেশা

ক্রমেই নাইট্রাস অক্সাইড জনপ্রিয় হয়ে উঠল মনকে উৎফুল্ল করে তোলার ক্ষমতার জন্য। সেই সময় ছোট ছোট ব্যাগ থেকে এই গ্যাস টেনে নিতে হত। অনেক পার্টিতে আমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জনের জন্য নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যবস্থা থাকত। শুধু নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণ করে আনন্দের জগতে হারিয়ে যাবার জন্য আলাদা করে অনেক রকম প্রদর্শনীর আয়োজনও হতে থাকে।

ঐতিহাসিক মাইক জের মতে, ১৮২৪ সালে প্রথম নাইট্রাস অক্সাইডের বর্ণনায় সর্বপ্রথম লাফিং গ্যাস শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই সময় মানুষের উপর নাইট্রাস অক্সাইডের প্রুতিক্রিয়া দেখাতে লন্ডনে একটি থিয়েটার প্রোগ্রাম পর্যন্ত চালু ছিল। ১৮৪০ সাল নাগাদ দেখা গেল কেবল নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণ করতে অনেক জায়গায় পার্টি করার ট্রেন্ড আরম্ভ হয়েছে। যারা নাইট্রাস অক্সাইড নিচ্ছিল তাদের অনেকে ব্যথানাশক অনুভূতির কথা জানালেও চিকিৎসক মহল তখন অবধি এই লাফিং গ্যাস নিয়ে তেমন কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। এটি ছিল কেবলই সাধারণের মনোরঞ্জক, এর বেশি কিছু নয়।

নবদিগন্তের উন্মোচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নাইট্রাস অক্সাইডের মন ভাল করার ক্ষমতা নিয়ে বেশ অনেকেই প্রচার চালাচ্ছিলেন। এদের অন্যতম গার্ডনার কোল্টন সারা দেশ ঘুরে ঘুরে আয়োজন করতেন লাফিং গ্যাস শো। এসব অনুষ্ঠানে অতিথিদের জন্যে বরাদ্দ থাকত নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যাগ। এই গ্যাস টেনে নিয়ে সবাই মেতে উঠতেন মহা উল্লাসে।

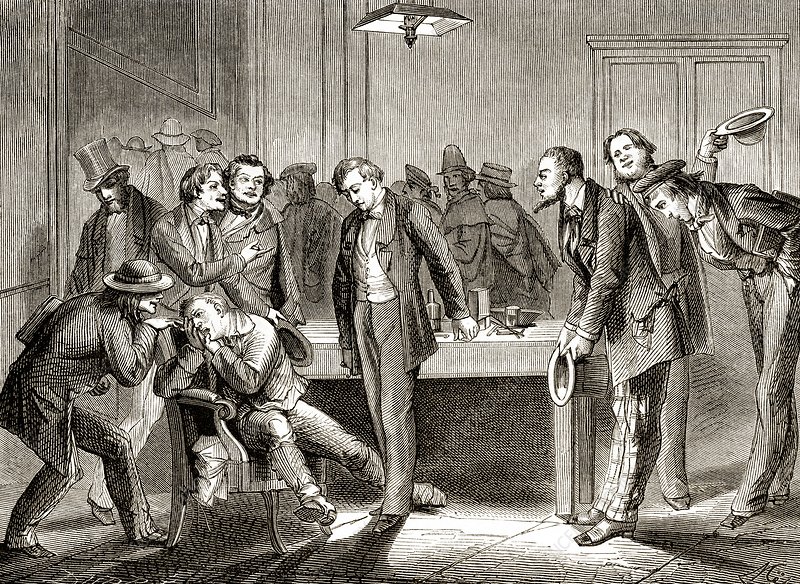

১৮৪৪ সালে কোল্টন এসে হাজির হলেন হার্টফোর্ডে। এখানেই কোল্টনের অনুষ্ঠানে ড. ওয়েলস (Horace Wells) নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যথানাশক ক্ষমতার প্রমাণ পান। তখনকার দিনে দাঁত তোলার জন্য কোনো অবশকারী ওষুধ বা অ্যানাস্থেটিক প্রয়োগের বালাই ছিল না। ওয়েলস চিন্তা করলেন নাইট্রাস অক্সাইড এই কাজে ব্যবহার করলে কেমন হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। ওয়েলসের নিজের একটি দাঁত তোলার কথা ছিল। তিনি কোল্টনকে সামনে নিয়ে স্থানীয় ডেন্টিস্ট জন রিগসকে পরদিন এই দায়িত্ব দেন। দাঁত তোলার আগে নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণ করেন তিনি। এরপর রিগস তার কাজ সমাধা করেন কোনো ব্যথা ছাড়াই।

মূলত ওয়েলসের হাত ধরেই দন্তচিকিৎসায় সূচীত হয় অবেদনবিদ্যা বা অ্যানাস্থেশিয়ার। নাইট্রাস অক্সাইডে মুগ্ধ ওয়েলস পরিচিত শল্যচিকিৎসকদের অনুরোধ করতে থাকেন তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই গ্যাস ব্যবহার করার জন্য। তিনি নিজের প্র্যাকটিসেও ১২-১৫ জন রোগীর উপর ট্রায়াল দেন। এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন বড় কোনো শহরে চিকিৎসকদের সামনে নাইট্রাস অক্সাইডের কার্যকারিতা দেখানোর। হার্টফোর্ডে তখনো কোন হাসপাতাল ছিল না। তাই ড. ওয়েলস এজন্য বেছে নিলেন বোস্টনকে।

বোস্টনের ব্যর্থতা

১৮৪৫ সালের শুরুতে বোস্টনে এলেন ড. ওয়েলস। এখানে তার প্রাক্তন ছাত্র উইলিয়াম মরটনের সাথে দেখা করলেন তিনি। মরটনে তাকে দেন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ওয়েলসের প্রদর্শনীর দিন নির্ধারিত হয় ১৮৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি। এই উপলক্ষে বোস্টন বি পত্রিকায় ছোট আকারে বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়। পত্রিকায় দাবি করা হয় নাইট্রাস অক্সাইড প্রয়োগে রোগই সমস্ত ব্যথাবেদনার ঊর্ধ্বে চলে যান।

ওয়েলসের গিনিপিগ হতে রাজি হলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক ছাত্র। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে আগত চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ওয়েলস সেই ছাত্রের দাঁত অপসারণ করেন। রোগি বেশ কয়েকবার ব্যথার কথা জানায়। তবে এর পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কম ছিল। মনে রাখতে হবে, তখন পর্যন্ত কতটুকু মাত্রায় নাইট্রাস অক্সাইড দিলে ব্যথা লোপ পাবে সেই সম্পর্কে কারো কোন ধারণা ছিল না। যেহেতু রোগী ব্যথা পাচ্ছে, তাই সবাই ওয়েলসের এই পরীক্ষা ব্যর্থ বলেই রায় দেন।

এই ঘটনার পর নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে চিকিৎসক মহল নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। উইলিয়াম মরটন এর পরিবর্তে ১৮৪৬ সালে ইথার ব্যবহার করে সাফল্য পান। দ্রুতই ইথার চিকিৎসকের কাছে অবশকারি ওষুধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

বোস্টনের ব্যর্থতা ওয়েলসকে ধ্বংস করে দেয়। তার আত্মবিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকে। ব্যক্তিগত জীবনেও বেশ অসংলগ্ন হয়ে পড়েন তিনি। ১৮৪৮ সালের জানুয়ারিতে নিউ ইয়র্ক পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন অবস্থায় দুই নারীর গাঁয়ে সালফিউরিক এসিড ছুঁড়ে মারার অপরাধে।

বিচারবুদ্ধি ফিরে পেয়ে নিজের কাজে প্রচণ্ডভাবে অনুতপ্ত হন ওয়েলস। বোস্টনের ব্যর্থতা আর তার অপরাধের জের ধরে জীবনের উপর থেকেই মন উঠে যায় তার। ২৩ জানুয়ারি ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করে কেটে দেন নিজের ধমনি। আত্মহত্যা করার কয়েক সপ্তাহ আগেই প্যারিসের মেডিক্যাল সোসাইটি থেকে অবেদনবিদ্যার উদ্ভাবক হিসেবে ওয়েলসকে সম্মানিত করা হয়েছিল। কিন্তু আফসোস, সেই খবর তার কাছে সময়মতো পৌঁছেনি।

লাফিং গ্যাসের পুনরুত্থান

ওয়েলসের ব্যর্থতা তাকে দমিয়ে দিলেও অন্যান্য বেশ কয়েকজন ডেন্টিস্ট কিন্তু নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করছিলেন। কোল্টন তো দেশ পরিভ্রমণ ছেড়ে দাঁতের প্র্যাকটিসই খুলে বসেন। তিনি এবং থমাস ইভান্স নামে আরেকজন দাঁত তোলার সময় ব্যথানাশক হিসেবে নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যবহারে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে যোগাযোগের সুবাদে জার্মান ডেন্টিস্ট রটেনস্টেইনও (Jean Babtiste Rottenstein) নাইট্রাস অক্সাইডের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পর জার্মানিতে নাইট্রাস অক্সাইড বহুল ব্যবহৃত হওয়া আরম্ভ হল।

কোল্টন, ইভান্স আর রটেনস্টেইনের প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। ১৮৭০ সালের পর থেকে দন্ত চিকিৎসকেরা ব্যথানাশক হিসেবে নাইট্রাস অক্সাইডের প্রতিই ঝুঁকে পড়লেন। পরবর্তী শতক জুড়ে নাইট্রাস অক্সাইড কখনোই ব্যথানাশক হিসেবে এর আবেদন পুরোপুরি হারায়নি। নতুন নতুন অনেক ওষুধ সত্ত্বেও আজও বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ডেন্টিস্টরা নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করে থাকেন।

জন প্রিস্টলি নাইট্রাস অক্সাইডের সন্ধান পেলেও এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করেছিলেন হামফ্রে ডেভি। তবে ব্যথানাশক হিসেবে নাইট্রাস অক্সাইডকে সামনে নিয়ে আসতে ড. ওয়েলসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যর্থতার অপবাদ মাথায় নিয়ে বিদায় নিলেও ভবিষ্যৎ প্রমাণ করেছে তার কাজের সত্যতা। ফলে অবেদনবিদ্যার ইতিহাসে ড. ওয়েলস আজ একজন পথিকৃৎ হিসেবে সম্মানিত।

.jpeg?w=600)