পৃথিবীজুড়ে ক্যান্সার নামক এক ভয়াবহ ব্যাধি সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। এই সাম্রাজ্যে একবার ঢুকে পড়লে রেহাই পাওয়া মুশকিল। এই ঘাতক ব্যাধির ছোবলে প্রতি মুহুর্তে হারিয়ে যাচ্ছে শত-সহস্র সম্ভাবনাময় প্রাণ। হৃদরোগজনিত জটিলতার পরেই এই ক্যান্সারই আধুনিক সময়ে মানুষের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কারণ। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পুরুষের অর্ধেক এবং নারীদের এক-তৃতীয়াংশ তাদের জীবনকালে ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়ে দিনাতিপাত করছেন। তৃতীয় বিশ্বে সংখ্যাটা হয়তো আরো অনেক বেশি, গড়পড়তা মানুষের অনেকেই রোগে ভুগে হাসপাতালে গিয়ে ক্যান্সার শনাক্ত করার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

ক্যান্সারের গায়ে অনেকেই এটে দিয়েছেন আধুনিক আমলের রোগের তকমা। তবে ক্যান্সার রোগের ইতিহাসের বয়সটা হয়তো মানুষের অস্তিত্বের একদম সমানে সমান। প্রাচীন মিশরের মমির হাড়েও পাওয়া গেছে ক্যান্সারের অস্তিত্ব। চিলির আতাকামা মরুভূমিতে মমি হয়ে যাওয়া লাশের হাড়েও পাওয়া গেছে অস্টিওসারকোমার চিহ্ন, সহজভাবে এটিকে হাড়ের ক্যান্সারের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। এমনকি খ্রিস্টের জন্মের ১৬০০ বছর আগের দলিল দস্তাবেজে উল্লেখিত অদ্ভুত কিছু রোগের লক্ষণাদি দেখে গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন ক্যান্সার সেই আমলেও ছিলো। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডটাসের ৪৪০ খ্রিস্টপূর্বের লেখনি থেকে জানা যায়, পারস্যের এক রানী স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আর তাই, মানুষের ইতিহাসের সবেচেয়ে প্রাচীন রোগের একটি হলো এই ক্যান্সার। মানুষ কিংবা অন্যসব প্রাণীর গঠনের মূল একক যে কোষ, সেই কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিকেই সাধারণভাবে ক্যান্সার বলা যায়। ইটের পর ইট সাজিয়ে যেমন দালান, ঠিক তেমনিভাবে কোষের পর কোষ দিয়ে মানবদেহ তৈরি। একটি কোষ থেকেই তৈরি হয় আরেকটি কোষ। সুস্থ সাধারণ মানবদেহে এই প্রক্রিয়াটি সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় একবার হেরফের হলেই সর্বনাশ।

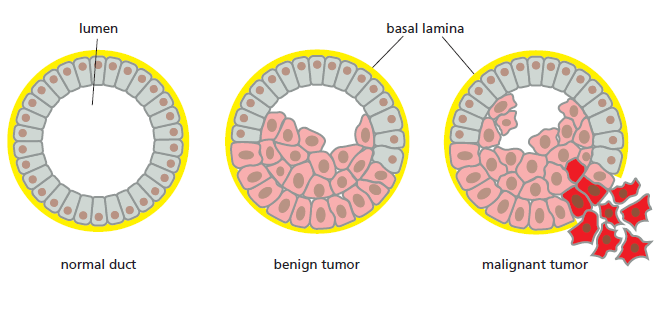

দেহের ব্যাহিক কোনো অংশে এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত কোষের বৃদ্ধি হলে তা আমাদের চোখে ধরা দেয় টিউমার হিসেবে। ক্যান্সার শব্দটির উৎপত্তির সাথেও তাই জড়িয়ে আছে টিউমারের নাম। ক্যান্সার শব্দের উৎপত্তি যে গ্রিক শব্দ ‘karkinos’ থেকে, তার অর্থ ‘কাকড়া’। মানবদেহ থেকে টিউমার কেটে সরানোর পর তা দেখতে অনেকটা কাকড়ার মতো মনে হয়েছিলো বলেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। আর মানবদেহে এটি একবার বিস্তার লাভ করলে কাকড়ার মতই আটকে থেকে নামকে অনেকটাই সার্থকতা দিয়েছে। পরে কালক্রমে ‘কারসিনোমা’ শব্দটি দিয়ে টিউমারকে বোঝানো হতো। আর এই কারসিনোমা শব্দটি থেকেই ‘ক্যান্সার’ শব্দের গোড়াপত্তন। কিন্তু টিউমার আর ক্যান্সারের মধ্যেও রয়েছে বিস্তর তফাৎ।

টিউমারকে সাধারণত দুভাবে ভাগ করা যায়। একটি হলো প্রাথমিক পর্যায়ের টিউমার, যেটিকে ‘Benign tumor’ বলা হয়ে থাকে। এটি শরীরের একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে, ছড়িয়ে যায় না। এ ধরনের টিউমারকে অপারেশনের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। আরেক ধরনের টিউমার হলো ‘ম্যালিগন্যান্ট টিউমার’। এ ধরনের টিউমার উৎপত্তিস্থল থেকে তার চারপাশে ছড়িয়ে যায়। শুরুতে অনেক ধীরগতিতে হলেও পরে দাবানলের মতো দেহের বিভিন্ন স্থলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই অপারেশনের মাধ্যমেও একে সারিয়ে তোলা যায় না। এই অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ‘Metastasis’ নামক শব্দ দিয়ে। এক কোষ থেকে আরেক কোষ হয়ে মানবদেহের এক অংশ থেকে আরেক অংশে।

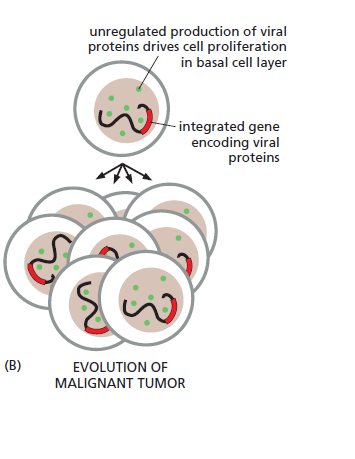

প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় নতুন তৈরি হওয়া ক্যান্সার কোষের কয়েকটি আগেরবারের জীনগতভাবে আলাদা হয়ে যায়। এর মাধ্যমে প্রতিবার বিভাজনের ফলে বিচিত্র ধরনের ক্যান্সার কোষ তৈরি হয়। ক্যান্সার কোষের এই অসাধারণ জীনগত বৈচিত্রের কারণেই কেমোথেরাপির মাধ্যমেও ক্যান্সারকে ধ্বংস করা খুবই কঠিন।

তবে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই সার্জনরা বেছে নিয়েছেন অপারেশন। সুনিপুণ দক্ষতায় টিউমারকে কেটে বাদ দিয়ে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, এমন চিন্তা থেকেই অনেক প্রাচীনকালে শুরু হয় টিউমার অপারশন। কিন্তু এনেস্থেশিয়া (রোগীকে অজ্ঞান করতে ব্যবহৃত ওষুধ) এবং এন্টিবায়োটিকের অভাবে অপারেশনের পরে রোগী কিছু ক্ষেত্রে টিউমার থেকে মুক্তি পেলেও মারা যেতেন অপারেশন পরবর্তী নানা ধরনের জটিলতায় ভুগে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এনেস্থেশিয়া এবং এন্টিবায়োটিক এই ধরনের অপারেশনে আনে অভূতপূর্ব সাফল্য। কিন্তু তারপরেও অপারেশন করে ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব হয়ে উঠছিলো না।কারণ ক্যান্সারের পেছনের কারণটা তখনো ভালো করে জানা যায়নি।

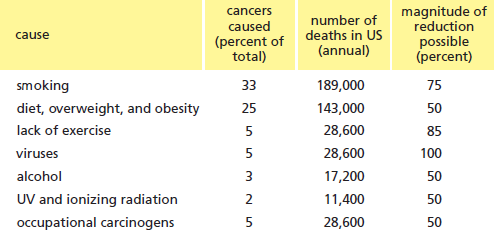

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন ‘ডিএনএ’ নামক অদ্ভুত এক দ্বিসূত্রক অণুতেই লেখা আছে জীবনের গল্প। এখান থেকেই নির্দেশনা যায় কিভাবে পরিচালিত হবে আমাদের দেহ। তাই ক্যান্সারের মতো জটিল সমস্যার জট খুলতে পারে এই ডিএনএ। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, আমাদের কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী জীনগুলোতে সমস্যা হলেই দেখা দেয় ক্যান্সার।আরো গভীর অনুসন্ধানে দেখা গেলো বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ দায়ী, যারা আমাদের ‘ডিএনএ’-কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই ধরনের রাসায়নিকের নাম দেওয়া হয় ‘কার্সিনোজেন’ বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ। তবে কারসিনোজেন যে শুধু নিকোটিনের মতো রাসায়নিকেই সীমাবদ্ধ তা নয়। এটি হতে পারে বিকিরণের মতো ভৌত কোনো বস্তু কিংবা ভাইরাসের মতো আপাত জৈব বস্তু। তাই এখন পর্যন্ত শনাক্তকৃত একশোর বেশি কার্সিনোজেনকে রাসায়নিক, ভৌত এবং জৈব এই তিনটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

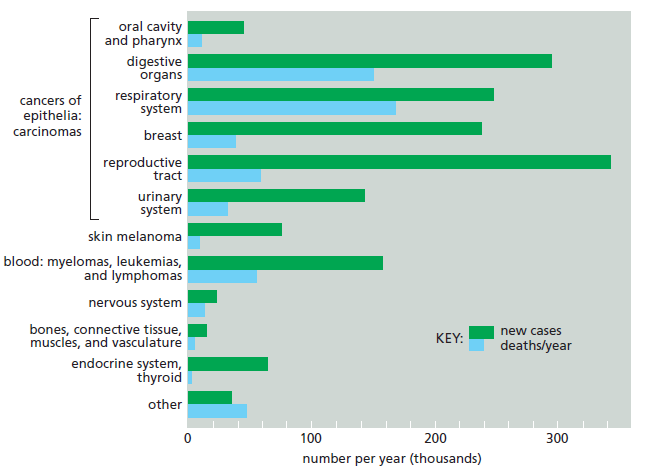

Cancer Facts and Figures, 2014

ধুমপানের সময় গ্রহণকৃত নিকোটিন, ভূগর্ভস্থ পানিতে থাকা আর্সেনিক, কৃত্রিমভাবে ফল পাকাতে ব্যবহৃত ইথিলিন অক্সাইড, ফরমালিনের মতো প্রিজারভেটিভকে রাসায়নিক কার্সিনোজেনের কাতারে ফেলা যায়। এই সমস্ত রাসায়নিক ডিএনএ-তে নেতিবাচক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে মানবদেহে ক্যান্সারের সূত্রপাত করে। তবে ক্যান্সার সৃষ্টিতে ভূমিকা আছে অতিবেগুনী বিকিরণেরও। বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরের কারণে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক ওজন স্তরের ক্ষতি ছাড়াও মানুষের বিভিন্ন কাজেও তৈরি হচ্ছে অতিবেগুনী রশ্মি, এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকিও। ক্যান্সার সৃষ্টিতে ভাইরাসও পিছিয়ে নেই। হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস লিভার ক্যান্সারের জন্য দায়ী। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের কারণে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারে।

মানবদেহের যেকোনো বিভাজনক্ষম কোষেই ছড়িয়ে পড়তে পারে ক্যান্সার। রক্ত, হাড়, মূত্রনালী, স্তন, জরায়ু, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ত্বক, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, থাইরয়েড, কোলনসহ মানবদেহের এমন কোনো অংশ খুঁজে পাওয়া দুর্লভ যার প্রাচীর ভেদ করে ক্যান্সার আক্রমণ চালাতে পারে না। দেহের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে অন্য যেকোনো রোগের তুলনায় অনেক ভয়াবহ এই রোগ।

Cancer Facts and Figures, 2014

প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত করাও বেশ জটিল প্রক্রিয়া। সত্তরের দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসার ফলে ক্যান্সার শনাক্তকরণও হয় গতিশীল। আল্ট্রাসাউন্ড, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ব্যবহার করে মানবদেহে লুকিয়ে থাকা জটিল থেকে জটিলতম ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

বিশ্বে ক্যান্সারের চিকিৎসা হিসেবে কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হয়। পরিমিত মাত্রায় বিকিরণ ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে দেওয়া গেলে ক্যান্সারের ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিকিরণ প্রয়োগ করে ক্যান্সার কোষকে মারবার পাশাপাশি সাধারণ কোষও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই বিকিরণের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে ক্যান্সারকে শায়েস্তা করার জন্য নিত্যনতুন অনেক কেমোথেরাপিক ড্রাগের উত্থান হয়েছে। যেমন- লিউকোমিয়া নামক ব্লাড ক্যান্সারকে মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করা হয় ‘Aminopterin’ নামক একধরনের ওষুধ। এটি ক্যান্সার আক্রান্ত রক্তকণিকা ‘ফলিক এসিড’ গ্রহণে বাধা দেয়। এতে একদিকে যেমন ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাশাপাশি সাধারণ কোষও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই কেমোথেরাপি একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, পাশাপাশি এর উচ্চ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে।

বিজ্ঞানীরাও থেমে নেই, কেমোথেরাপির বিকল্প হিসেবে চলছে নানা ধরনের নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহার করে সাধারণ কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন গবেষকরা। ক্যান্সারের মানবদেহে বিস্তৃতি, এর আক্রমণের বৈচিত্র, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা, পরিবেশের দূষণের কারণেও একে জয় করা কঠিন। তবে গবেষণাগারে দিন-রাত খেটে যাওয়া গবেষকরা হয়তো একদিন তৈরি করে ফেলবেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার।

Featured image: uncnri.org