বর্তমান বিশ্বে অধ্যয়ন কিংবা গবেষণার জন্য অদ্বিতীয় মাধ্যম হলো ইংরেজি ভাষা। বিশ্বের অধিকাংশ সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজিকেই তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইসলামী স্বর্ণযুগে আরবি ভাষা ঠিক একই উচ্চতায় সমাসীন হয়েছিল। তখনকার সময়ে আরবি শুধু শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ছিল না, তা পরিণত হয়েছিল লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কায়। তবে সে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরবি ভাষায় জ্ঞানচর্চা। মূলত শাসকগোষ্ঠীর আগ্রহের ফলেই বিভিন্ন ভাষায় রক্ষিত জ্ঞান আরবি ভাষায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। মধ্যযুগের সংঘটিত ভাষান্তরের এই মহাযজ্ঞ অনুবাদ আন্দোলনের সূচনা করে। বর্তমান আরব বিশ্বে এটি হারকাতুত তারজমা নামে সুপরিচিত।

মধ্যযুগের আরবি ভাষা এবং বর্তমানের ইংরেজি ভাষা, এতদুভয়ের পৃথিবীব্যাপী দীর্ঘ প্রভাব বিস্তারের বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং জ্ঞানচর্চার আগ্রহ। শুধু ক্ষমতা যেমন দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করে না, তেমনি শুধু জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন। এই দুই ভাষা একদিকে যেমন শাসকগোষ্ঠীর ভাষা, অন্যদিকে তেমন জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চার মাধ্যম। স্বর্ণযুগে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় যে জ্ঞানী-গুণীদের আবির্ভাব ঘটে, তাদের জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ছিল আরবি ভাষা। তারা শাসনযন্ত্রকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়নি, বরং লিপিবদ্ধ করেছে ইতিহাসের পাতায় এবং সংরক্ষণ করেছে অতীত ইতিহাস। ইংরেজি ভাষার বর্তমান সাফল্য আমাদের কাছে চাক্ষুষ হলেও, আরবি ভাষার মধ্যযুগীয় সাফল্য ও তার পরবর্তী প্রভাব আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

আশা করা যায়, নিম্নোক্ত বর্ণনা পাঠকগণকে এ বিষয়ে সামান্য ধারণা দেবে।

আব্বাসীয় খলিফাবর্গের অবদান

খুলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন উমাইয়ারা ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন। এই সীমানা পূর্বে ভারত হতে মিশর হয়ে আন্দালুস (বর্তমান স্পেন) পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু উমাইয়া পরবর্তী আব্বাসীয় খলিফারা সীমানা বৃদ্ধিতে আগ্রহ না দেখিয়ে আগ্রহ দেখান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়। উক্ত জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী খলিফাদের মধ্যে অন্যতম হলেন খলিফা আল মানসুর, হারুন উর রশিদ, আল মামুন প্রমুখ।

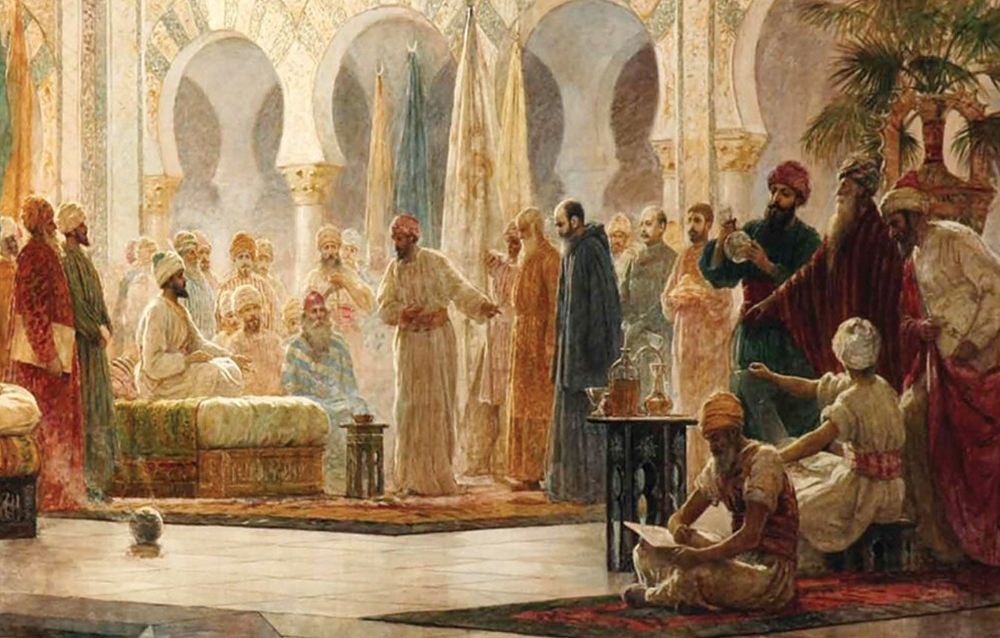

তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন খলিফা আবু জাফর আল মানসুর, যার একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। ঐ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে জ্ঞানচর্চার এ ধারাকে সর্বপর্যায়ের জ্ঞানী-গুণীদের জন্য উন্মুক্ত করার কৃতিত্ব খলিফা হারুন অর রশিদের। হয়তো বা অন্য সব আব্বাসীয় খলিফার মধ্যে তিনিই বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। কিন্তু জ্ঞানচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন তার সুযোগ্য পুত্র খলিফা আল মামুন। তার সময়কে আরবি অনুবাদ আন্দোলনের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

মুতাজিলা মতবাদের সমর্থক খলিফা আল মামুন গ্রিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহের অনুবাদকে উৎসাহিত করেন এবং বায়তুল হিকমা (জ্ঞানের ঘর) নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন, যার সাথে মুসলিমসহ অনেক খ্রিস্টান অনুবাদক সংযুক্ত ছিলেন। তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হতো। তিনি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপল শহর থেকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার পুঁথি আমদানি করেন, যা তৎকালীন ইসলামী অঞ্চলগুলোতে উপলব্ধ ছিল না। তিনি এ সকল পুঁথি আনয়নের জন্য রোমান সম্রাটদের কাছে নানা ধরনের উপঢৌকন পাঠাতেন। মুতাজিলা মতবাদের সমর্থক হওয়ার কারণে আল মামুন যুক্তিভিত্তিক গ্রিক দর্শনশাস্ত্রের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

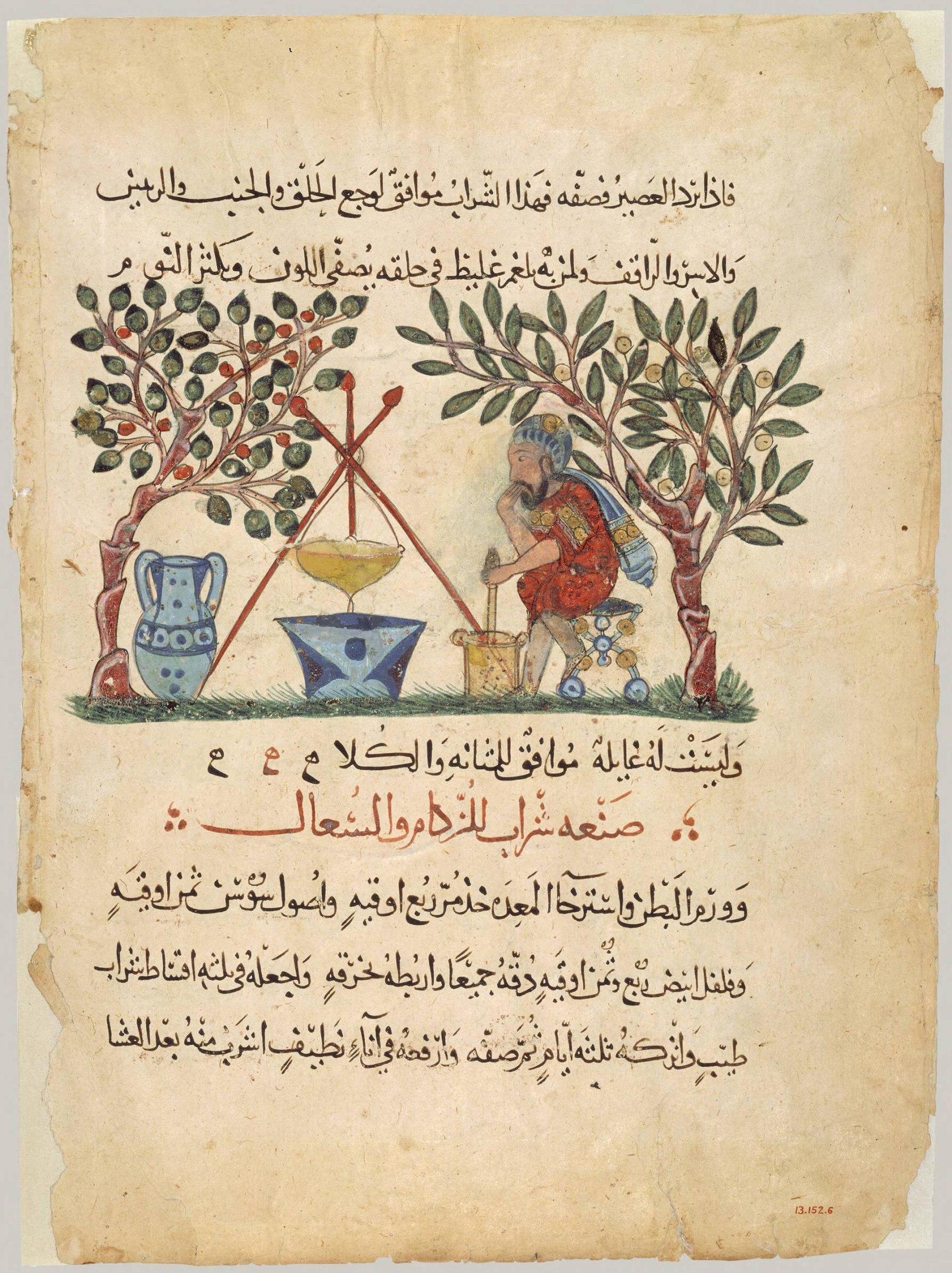

গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদের অস্তিত্ব উমাইয়া আমলেও ছিল। মুয়াবিয়া (রা)-এর পৌত্র খালিদ ইবনে ইয়াজিদ কিছু সংখ্যক গ্রিক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খালিদ গ্রিক রসায়নের ভক্ত ছিলেন। তবে উমাইয়াদের যুগে অনুবাদের প্রচলন থাকলেও তা কখনোই আব্বাসীয়দের সমকক্ষ হতে পারেনি। আব্বাসীয় যুগে গ্রিক দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ এত বেশি অগ্রগতি লাভ করেছিল যে আব্বাসীয়দের ক্ষমতা আরোহণের মাত্র আশি বছরের মধ্যেই এবং বিশেষ করে আল মামুনের শাসনকালে অধিকাংশ গ্রিক মনীষীর গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়ে যায়। এই মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অ্যারিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন, টলেমি ও হিপোক্রেটিসসহ আরো অনেকে।

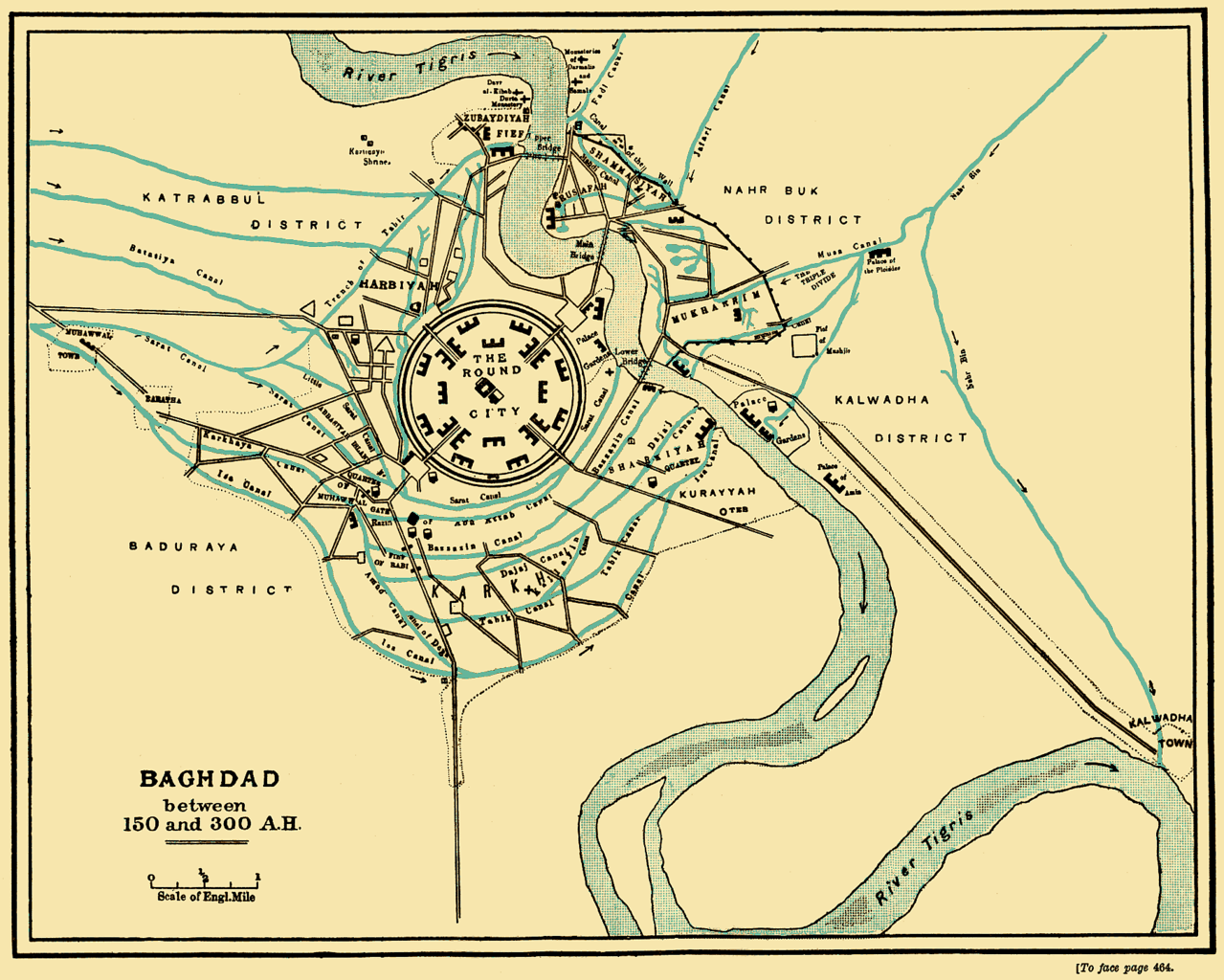

বাগদাদ শহর

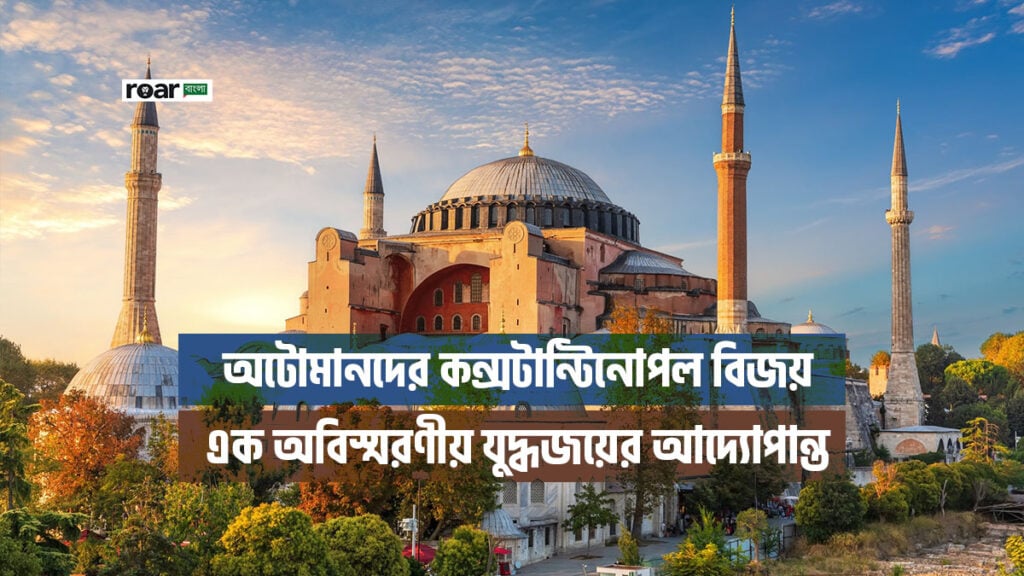

৭৬২ খ্রিস্টাব্দ, খলিফা আবু জাফর আল মানসুর টাইগ্রিস (বর্তমান দজলা) নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা করেন বাগদাদ শহরের। এটি ছিল প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের নিকটবর্তী এবং পূর্ববর্তী পারসিক সাম্রাজ্যে অবস্থিত বাগদাদ (যার শাব্দিক অর্থ, খোদা প্রদত্ত উদ্যান) নামক গ্রামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শহরের তৎকালীন সরকারি নাম ছিল ‘মাদিনাতুস সালাম’ (শান্তির শহর)। বৃত্তাকার এই শহরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েকশো বছরের মধ্যেই একটি সুরম্য ও জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়।

এটি তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর কনস্টান্টিনোপলকেও ছাড়িয়ে যায়। বিশ্বখ্যাত মুসলিম ও অমুসলিম মনীষীদের আগমন হতে থাকে এই শহরে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পারস্য, মিশর, ভারত, চীন ও রোমান সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীদের সম্মেলন ঘটে বাগদাদ শহরে। তখন আব্বাসীয় শাসকবর্গের অনুপ্রেরণায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় সংরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডার আরবিতে অনূদিত হতে থাকে।

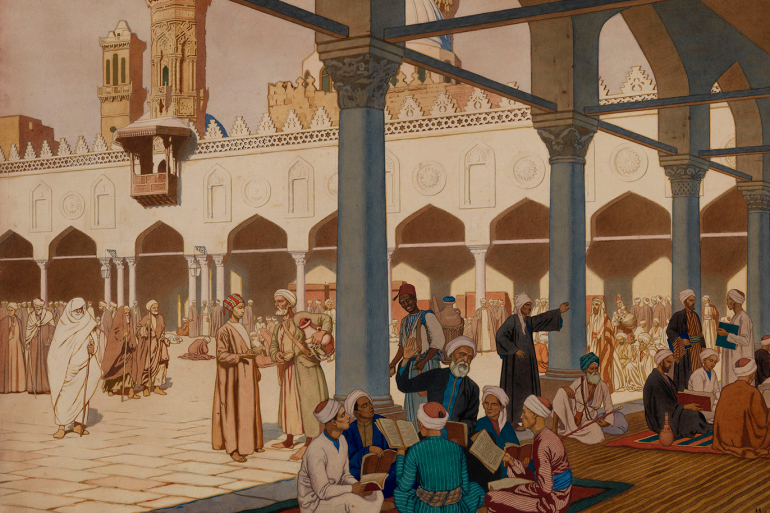

পুরো বাগদাদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল বায়তুল হিকমা। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের আদলে গড়ে তোলা হয় এই গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্রটিকে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিফা আল মামুন। এখানে গ্রিক, পারসিক ও সিরীয় ভাষায় রচিত অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ এবং পরবর্তী গবেষণার জন্য সংরক্ষণ করা হতো। প্রচলিত আছে, যদি কোনো অনুবাদক অন্য ভাষা হতে কোনো গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করতেন, তবে তাকে উক্ত গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া হতো। দুঃখের বিষয় হলো, অনুবাদের এই অগ্রযাত্রা কয়েকশো বছর পর থমকে যায়। এর কারণ ছিল ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের মঙ্গোল আক্রমণ। হালাকু খানের নেতৃত্বে ঐ বিভীষিকাময় আক্রমণ বাগদাদ শহরকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। অগণিত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলা হয় কিংবা দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

তবে আব্বাসীয়দের একটি অর্জন তাদের ধ্বংসকে পেছনে ফেলে বর্তমানেও বিশ্বব্যাপী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আর তা হলো, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার বাইরে প্রথম কাগজ কারখানা স্থাপন। ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তালাশ যুদ্ধের পর আব্বাসীয় মুসলমান কাগজ শিল্প সম্পর্কে চীনাদের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য আয়ত্ত করে। এর ফলে হাজার বছর ধরে গোপন রাখা চীনা কাগজ শিল্পের পদ্ধতি পৃথিবীর সামনে আসে, যা শুধু মুসলিম বিশ্ব নয়, বরং পরবর্তী সময়ে ইউরোপেও সহজলভ্য ও লেখনযোগ্য কাগজের প্রসার ঘটায়। মূলত কাগজের এই সহজলভ্যতা মুসলিম মনীষীদের আরো গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনায় সহায়তা করে।

অনুবাদের উৎস

আব্বাসীয়রা প্রথমদিক থেকেই অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। তারা বিভিন্ন ভাষা রক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারকে অনুবাদের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গ্রিক, সিরীয়, ফারসি, মিশরীয় ও হিন্দি। এর মধ্যে প্রধান হলো গ্রিক, যা আরবদের কাছে ইউনানী নামে পরিচিত। তারা গ্রিক মনীষীদের দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল, তবে গ্রিক ভাষা সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী ছিল না। এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করেন সিরীয় অনুবাদকেরা। প্রাচীনকাল থেকেই সিরীয়দের সাথে গ্রিকদের সংযোগ ছিল। মূলত তারাই আরব সংস্কৃতি ও গ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করেন।

দর্শনশাস্ত্রের উপর প্লেটোর রচিত অনেক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন এই সিরীয় অনুবাদকগণ। যেমন, প্লেটো রচিত ‘সোফিস্ট’-এর অনুবাদ করেন হুনাইন ইবনে ইসহাক, ‘টিমাইউস’-এর অনুবাদ করেন ইয়াহিয়া ইবন আল বাতরক। একইভাবে অ্যারিস্টোটল রচিত গ্রন্থের অনুবাদও হয়। যেমন- ‘দ্য বুক অভ ইউনিভার্সাল করাপশন’ গ্রন্থটিকে প্রথমে হুনায়ন সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ইসহাক আল দামেস্কী তা আরবিতে অনুবাদ করেন। এভাবে গ্রিক ভাষায় রচিত দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও রসায়ন বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। যদিও গ্রিক কবিতা কিংবা নাটকের প্রতি আরব মুসলিমরা তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। কারণ তারা নিজেদের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে খুশি ছিল। অন্যদিকে, গ্রিক দেব-দেবীদের কাহিনী ছিল ইসলামী বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মধ্যযুগে অনুবাদের আরেকটি প্রধান উৎস ছিল ফারসি ভাষা। ফারসি ভাষা অন্যতম প্রধান উৎস হওয়ার কারণ ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের অবস্থান। এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বাগদাদ পূর্বতন পারসিক সাসানিদ সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়া সাসানিদ সম্রাটদের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গান্ধইসাহপুর এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটিতে প্রায় চার লক্ষাধিক গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে সংখ্যা গণনাপদ্ধতি, সঙ্গীত ও চতুরঙ্গের মতো বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। মিশরীয়দের কাছ থেকে তারা শিখেছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা পদ্ধতি। এভাবে আরবরা বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলোর জ্ঞানভাণ্ডার আরবি ভাষায় স্থানান্তরিত করে। বাগদাদ থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ঐ স্থানান্তরিত জ্ঞান সংরক্ষণ করার জন্য।

বিখ্যাত অনুবাদকেরা

১. হুনাইন ইবনে ইসহাক

হুনাইন ইবনে ইসহাক আল ইবাদী একজন নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বাগদাদে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গ্রিক ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মেসোপটেমিয়া ও মিশর ভ্রমণ করে অসংখ্য গ্রিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং তা আরবিতে অনুবাদ করেন। ধারণা করা হয়, তার অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১০০। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো প্লেটো রচিত ‘সোফিস্ট’ ও ‘দ্য লস’। অ্যারিস্টটল রচিত ‘দ্য স্যোল’ তিনি সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তী সময়ে তার পুত্র ইসহাক তা আরবিতে অনুবাদ করেন। তবে তার সবচেয়ে বড় অবদান হলো গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের চক্ষুসংক্রান্ত গবেষণা আরবিতে অনুবাদ। এ সংক্রান্ত তার গ্রন্থের নাম ‘টেন ট্রিটিজ অন দ্য আই’।

২. ইসহাক ইবনে হুনাইন

ইসহাক ইবনে হুনাইন ছিলেন হুনাইন ইবনে ইসহাকের পুত্র। তিনি জ্ঞানচর্চায় পিতার সহকারি ছিলেন। যদিও ইসহাক একজন একজন চিকিৎসক ছিলেন, তবুও তিনি গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, যা তাকে ইউক্লিড রচিত ‘এলিমেন্টস’ এবং টলেমি রচিত ‘আলমাজেস্ট’ বুঝতে সাহায্য করে। এই দুটি গ্রন্থ তার অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম।

৩. ইয়াহিয়া ইবনে আল-বাতরাক

ইয়াহিয়া ইবনে আল-বাতরাক একজন সিরীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রিক পাণ্ডুলিপিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি খলিফা আল মানসুরের জন্য গ্যালেন ও হিপোক্রেটিস রচিত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। টলেমি রচিত ‘টেট্রাবিব্লোস’ গ্রন্থের আরবি অনুবাদক তিনি।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা

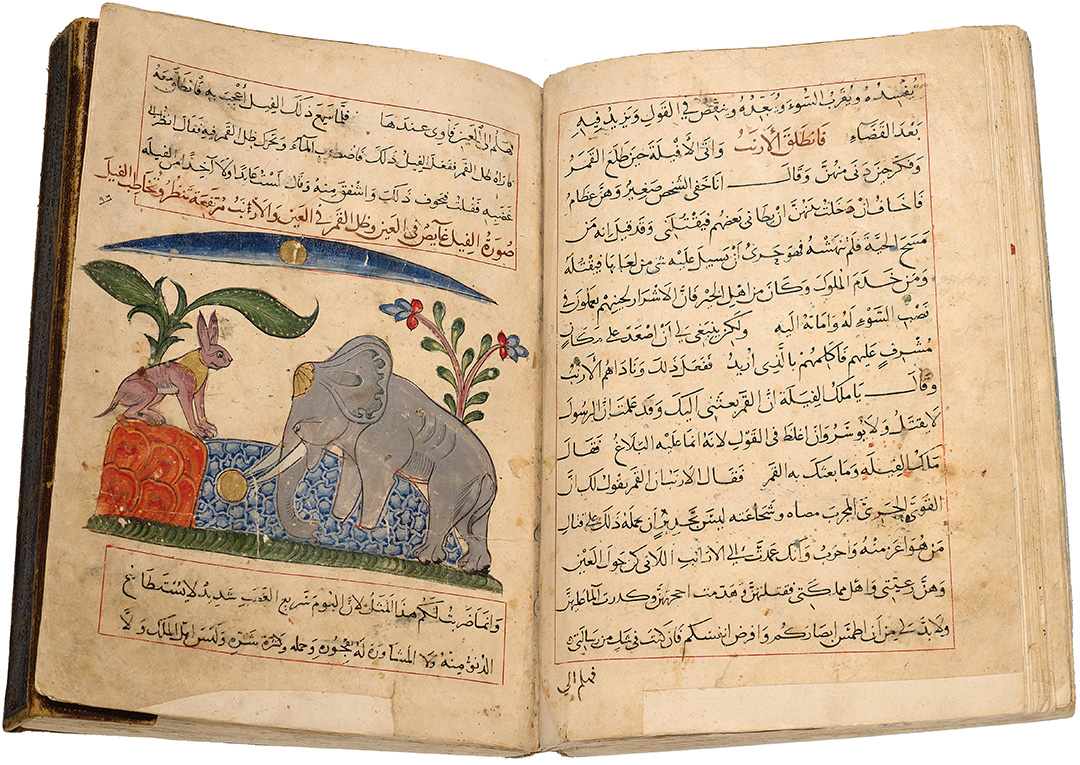

আরবি সাহিত্যে যে সকল অনুবাদকের গ্রন্থ আজও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা অন্যতম। পারস্যে জন্মগ্রহণকারী ইবনে মুকাফ্ফা উমাইয়া যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মূলত বিভিন্ন গ্রন্থ ফারসি থেকে আরবিতে অনুবাদ করার জন্য বিখ্যাত।

ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত ‘কালিলা ওয়া দিমনা’ গ্রন্থটি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা অনুবাদ। এর ভিত্তি হলো পঞ্চতন্ত্র (পাঁচ মূলনীতি), যা মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এটি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে শিক্ষণীয় উপকথার গদ্যসমষ্টি। এটি ইবনে মুকাফ্ফার বহু পূর্বে সংস্কৃত থেকে ফারসি অনুবাদ করা হয়েছিল। তিনি ফারসি থেকে এতটাই দক্ষতার সাথে এর অনুবাদ করেন যে আজ হাজার বছর পরও তার অনূদিত গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এছাড়া ইবনে নাদিম ‘আল ফিহরিসত্’ গ্রন্থে তার অনূদিত ‘আইননামা’, ‘কিতাব আল-তাজ’ ও ‘কিতাব আল-মাজদেক’-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

ইসলামী স্বর্ণযুগে অনুবাদকের সংখ্যা অগণিত এবং আমাদের কাছে তাদের সম্পর্কে খুবই কম তথ্য রয়েছে। তবে ইবনু নাদিম রচিত আল-ফিহরিসত্ গ্রন্থে কিছু অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন আলি বিন যিমা আল তামিমী, ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ আল বালমার্ক, আল-হাসান বিন সাহেল, আল বালাজুরী, আল কিন্দী, হিশাম বিন আল কাসিম ও মুসা বিন ঈসা আল কু্র্দীসহ আরো কয়েকজন।

শেষকথা

মুসলিম বিশ্বে নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক অনন্য যুগ চিহ্নিত হয়ে আছে, যার আকার ও গভীরতা এর আগে কিংবা পরে কখনও বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায়নি। আরবের অনুর্বর মরুভূমি থেকে উত্থানের পরে, ইসলামী সভ্যতা বর্তমান স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত বহুবিধ সংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত ঐতিহ্যকে ধারণ করেছিল। সেখানে পূর্ববর্তী প্রাচীন সভ্যতার সাফল্যগুলো একত্রিত করা হয় এবং সূচনা করা হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার এক নতুন স্বর্ণযুগের। ইতোপূর্বে বিশ্বব্যাপী আর কোথাও এত বৈচিত্র্যময় মানুষ জ্ঞানচর্চার জন্য একত্র করা হয়নি।

এর ফলে পূর্ববর্তীদের জ্ঞান এবং রেনেসাঁ ইউরোপের মধ্যে একটি সেতু স্থাপিত হয়েছে। এই একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রাচীন বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানচর্চার সাথে বর্তমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সংযোগ ঘটেছে। যেমন ধরুন, আল-খাওয়ারিজমী যদি ভারতীয়দের আবিষ্কৃত শূন্যের আরবি সংখ্যাপদ্ধতির সাথে সম্মিলন না ঘটাতেন, তাহলে না জানি আজ আমার কোন যুগে পড়ে থাকতাম! এজন্য আজ আমরা বর্তমান সভ্যতার যে অতুলনীয় সাফল্য দেখছি, তার জন্য মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে।