আজকের যুগে আধুনিক সব যান্ত্রিক সুবিধার মধ্যে বসবাস করার সময় মাঝে মাঝেই আমরা ভাবি, অনেক অনেক কাল আগে যখন এসবের ধারণাও জন্মায় নি মানুষের মনে, যখন জীবনযাপন ছিল এমন ধরণের সুযোগ সুবিধা বর্জিত, তখনকার সেই ঐতিহাসিক পৃথিবীটা কেমন ছিল? চোখের সামনে আজ যা দেখি সেগুলোর প্রথম দিকের নিদর্শনগুলো ঠিক কেমন ছিল? প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিয়ত পরিশ্রম আর গবেষণার কারণে আমরা জানতে পারছি এসব প্রশ্নের উত্তর। আবার কখনও কখনও একেবারে নতুন কোনো আবিস্কার পাল্টে দিচ্ছে এতদিন পর্যন্ত চলে আসা ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে। এমনই কিছু আবিস্কার নিয়ে আমাদের নিয়মিত লেখার আজকের পর্বে থাকছে প্রাচীন পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির কথা যেগুলো ঋদ্ধ করেছে ইতিহাস বিষয়ক মানুষের জ্ঞানকে।

এন্টিকাইথেরা মেকানিজম

এন্টিকাইথেরা মেকানিজম হল পৃথিবীর প্রাচীনতম এনালগ কম্পিউটার। এটি আবস্কৃত হয় গ্রিসের এন্টিকাইথেরা দ্বীপ থেকে। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজ করা হত এটি দিয়ে। তারিখ গণনা, জ্যোতিষবিদ্যা ও প্রাচীন অলিম্পিক গেইমের সময় নির্ধারণের জন্যই নির্মিত হয়েছিল যন্ত্রটি।

এন্টিকাইথেরা মেকানিজম এর একটি অংশের সামনের দিক; Image Source: Wikimedia Commons

এন্টিকাইথেরা দ্বীপের অবস্থান ক্রিট এবং পেলোপনিজের মাঝখানে এজিয়ান সাগরের বুকে। ১৯০০ সালে একদল ডুবুরি সাগরের প্রায় দেড়শ ফুট গভীরে খুঁজে পান একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সেখান থেকে ব্রোঞ্জ ও মার্বেলের তৈরি মূর্তি, পাত্র, কাঁচের জিনিস, অলঙ্কার, মুদ্রা ইত্যাদি অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী সাথে পাওয়া যায় এই যন্ত্রটি। এরপর এগুলো রাখা হয় এথেন্সের প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে। আবিস্কারের দুই বছর পর্যন্ত এই বিশেষ যন্ত্রটি কেউ খেয়ালই করেনি।

১৯০২ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যালেরিওস স্টেইস উদ্ধারকৃত জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে যন্ত্রটি লক্ষ্য করেন। তখনই তিনি ধারণা করেন এটি হয়ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কোনো মহাকাশ ঘড়ি। তখন অনেক বিশেষজ্ঞই মতামত দেন যে, ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত অন্য জিনিসগুলো যে সময়কার, এটি সে সময়ের নয়। কারণ তখন অত জটিল ধরনের যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এরপর ১৯৫১ সালের আগ পর্যন্ত এটি নিয়ে আর কোনো গবেষণা হয়নি। দীর্ঘ ২৩ বছর গবেষণার পর এন্টিকাইথেরা মেকানিজম বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

আগের ছবির অংশটির পেছনের দিক; Image Source: Wikimedia Commons

এই যন্ত্রটি একটি কাঠের বাক্সের ভেতরে বসানো থাকত। অন্তত ত্রিশটি তামার তৈরি গিয়ারের মাধ্যমে চলত এই ঘড়ি সদৃশ জটিল যন্ত্রটি। বিজ্ঞানীরা এটি পুননির্মাণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে কাজ করত এন্টিকাইথেরা মেকানিজম। সেই জাহাজে এটি কীভাবে এল তা এখনও গবেষকদের অজানা। ১৯৭৪ সালে যন্ত্রটির গঠনপ্রকৃতি গবেষণা করে ধারণা করা হয়, এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৮৭ সালের দিকে। দুবছর পর আরেক গবেষক ধারণা করেন, এর নির্মাণকাল আরেকটু পরে, খ্রিস্টপূর্ব ৭৬ থেকে ৬৭ সালের মধ্যে।

২০০৬ সালে যন্ত্রটি নিয়ে একটি গবেষণা প্রজেক্টের রিপোর্টে বলা হয়, গ্রিসের বিখ্যাত কোরিন্থে চর্চিত জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োগ আছে এই যন্ত্রে। সে কারণেই এটি এ অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তার উপর কোরিন্থেরই একটি কলোনি সিরাকিউসে বসবাস করতেন স্বয়ং আর্কিমিডিস। এ কারণে যন্ত্রটির নির্মাণে আর্কিমিডিসের সরাসরি বা তাত্ত্বিক প্রভাব থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এন্টিকাইথেরা মেকানিজমের একটি রেপ্লিকা; Image Source: Wikimedia Commons

উদ্ধারকৃত জাহাজটিতে আরও পাওয়া গিয়েছিল রোডস দ্বীপের ফুলদানি। আবার, খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ থেকে ১২০ সালের মধ্যে রোডস দ্বীপে কর্মরত ছিলেন বিজ্ঞানী হিপার্কাস যার প্রদত্ত চাঁদের ঘূর্ণন সংক্রান্ত সূত্র এই যন্ত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। তাই এমনও ধারনা করা হয়, হিপার্কাস এটি তৈরি করেছিলেন বা তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন।

২০১৪ সালে দুজন বিজ্ঞানী গবেষণা করে মত দেন, এন্টিকাইথেরা মেকানিজমের নির্মাণকাল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সাল। তারা এও বলেন, গ্রিক ত্রিকোণমিতিক পদ্ধতির চেয়ে বরং ব্যাবিলনীয় পাটিগণিতীয় পদ্ধতির সাথে এই যন্ত্রের কৌশলের অধিক মিল রয়েছে।

এন্টিকাইথেরা মেকানিজম কখন নির্মিত হয়েছে তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। যে যুগে এটি তৈরি হয়েছিল সে সময়েও যে এমন ধরনের যন্ত্র নির্মাণ করা যেতে পারে- এই তথ্যটাই ইতিহাসে জন্য এক আশ্চর্যজনক আবিস্কার।

আশুরবানিপল লাইব্রেরি

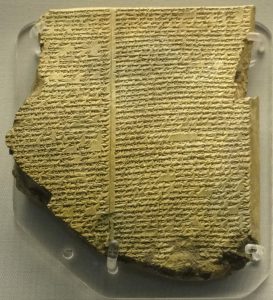

আশুরবানিপল লাইব্রেরি ছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে নির্মিত একটি লাইব্রেরি। আজকের গোটা মধ্য প্রাচ্য নিয়েই এককালে ছিল নিও-আসিরিয়ান সাম্রাজ্য। লৌহ যুগের এই মেসোপটেমিয়ান সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী রাজা আশুরবানিপলের নামে এই লাইব্রেরির নামকরণ করা হয়েছিল। প্রাচীন পারসিক ও আর্মেনীয় ইতিহাস অনুসারে ধারণা করা হয়, আশুরবানিপল লাইব্রেরি দেখেই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত ‘লাইব্রেরি অব আলেকজান্দ্রিয়া’র নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য। এই লাইব্রেরির সংগ্রহেই ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত ‘এপিক অব গিলগামেশ’ তথা গিলগামেশের মহাকাব্য।

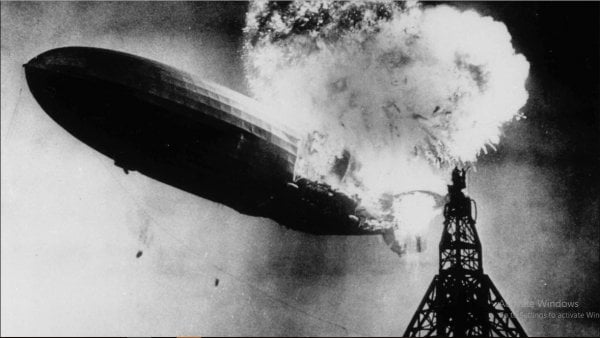

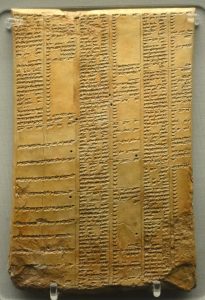

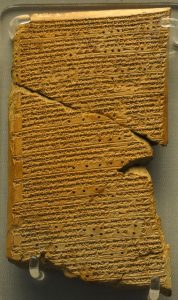

‘এপিক অব গিলগামেশ’ এর অংশবিশেষ খোদিত আছে এই ফলকে; Image Source: Wikimedia Commons

এই লাইব্রেরিতে কাদামাটির ফলকে লিপিবদ্ধ আছে সে সময়ের বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাস ও জ্ঞান। ফলকগুলো উদ্ধার করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড অবস্থায়। ধারণা করা হয়, সব মিলিয়ে অন্তত দশ হাজার রচনা ছিল এই লাইব্রেরিতে, যেগুলো পরে খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার কারণে আলাদা আলাদা করে মোট ৩০,৯৪৩ টি ফলক তৈরি হয়েছে। এখন যেখানে ইরাকের মসুল শহর অবস্থিত, তার কাছেই ছিল অ্যাসিরিয়ার রাজধানী নিনেভাহ। সে জায়গাতেই আবিস্কৃত হয়েছে এই লাইব্রেরিটি।

এই ফলকে খোদিতে আছে বিভিন্ন শব্দের প্রতিশব্দ; Image Source: Wikimedia Commons

অ্যাসিরীয় রাজা সেনাশেরিব এর প্রাসাদ যেখানে ছিল, সেখানে ১৮৪৯ সালে একটি লাইব্রেরি আবিস্কৃত হয়। সেই লাইব্রেরির অধিকাংশ ফলক পাঠিয়ে দেয়া হয় ইংল্যান্ডে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নিকট। এর তিন বছর পর আবিস্কৃত হয় আশুরবানিপল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির ফলকগুলো ইংল্যান্ডে পাঠানোর পর কর্তৃপক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সেগুলো মিশে যায় আগের আবিস্কৃত অন্যান্য ফলকের সাথে। এ কারণে গবেষকদের পক্ষে এই লাইব্রেরির একেবারে নিজস্ব সংগ্রহের মূল তালিকা তৈরি করা আর সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যৎবাণী খোদিত আছে এই ফলকে; Image Source: Wikimedia Commons

রাজা আশুরবানিপল তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি স্থানে আদেশ পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা ফলকগুলো। খণ্ডিত অবস্থায় থাকা প্রায় ত্রিশ হাজার ফলকের মধ্যে আছে তৎকালীন সাম্রাজ্যের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন স্থানের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন ঘোষণা, আইন ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য। আরও আছে জ্যোতিষিদের ভবিষ্যৎবানী, সতর্কবার্তা, মন্ত্র ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে লিখিত রচনা। চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত এবং সাহিত্যিক রচনাও রয়েছে ফলকগুলোতে। ধারণা করা হয়, একবার আগুনে পুড়ে গিয়ে লাইব্রেরির অনেকগুলো কাদামাটির ফলক আরও মজবুত রূপ পায়। প্রাচীন পৃথিবীর ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজ্য পরিচালনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জানার জন্য এই লাইব্রেরির ফলকগুলো কাছে ঋণী হয়ে আছে মানুষের ইতিহাস।

গবেকলিটেপি মন্দির

গবেকলিটেপিকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম মন্দির। তুরস্কের সানলিউরফা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে এই প্রাগৈতিহাসিক স্থাপনাটি। ধারণা করা হয়, এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ সালে। এবং সেই আমলে এ ধরণের জটিল স্থাপত্যবিদ্যার প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব হল সে প্রশ্নটাই জন্ম দিয়েছে ইতিহাসের এক আশ্চর্যজনক অধ্যায়ের।

উপর থেকে তোলা গবেকলিটেপি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ছবি; Image Source: gobeklitepe.info

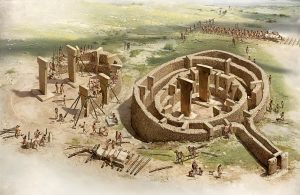

১৯৯৫ সালে জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্লাউজশ্মিঠের নেতৃত্বে এই স্থানে খননকাজ শুরু হয়। খননের পর আবিস্কৃত হয়, গবেকলিটেপি কেবল একটিমাত্র স্থাপনা ছিল না। এটি কতগুলো বৃত্তাকার ও ডিম্বাকৃতির স্থাপনার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল একটি পাহাড়ের উপর। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, এই স্থাপনাগুলো নির্মিত হয়েছিল ধর্মীয় আচার-অর্চনা পালনের উদ্দেশ্যে। অন্তত ২০ টি স্থাপনা ছিল এই জায়গাটায়। পুরো মন্দিরের গঠন প্রকৃতি থেকে জানা যায়, প্রতিটি স্থাপনার ঠিক কেন্দ্রে ছিল দুটি বিরাট আকৃতির পিলার। সেগুলোকে ঘিরে ছিল আরও দেয়ালের মত অংশ। এগুলোর মধ্যেও ছিল আরও কিছু পিলার।

শিল্পীর কল্পনায় মন্দিরের নির্মাণকালীন দৃশ্য; Image Source: aetherforce.com

প্রতিটি পিলার ছিল ‘T’ আকৃতির এবং ৩ থেকে ৬ মিটার উঁচু। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করছেন, এই ‘T’ আকৃতির পিলার আসলে মানুষের আকৃতির আদলে গড়া। কিছু পিলারে রয়েছে মানুষ সদৃশ নকশা খোদাই করা। রহস্যময় এই পাথরের স্থাপনাগুলোর গায়ে আরও রয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর নকশা ও বিমূর্ত প্রতীক। আবার কোথাও এই প্রতীকগুলো মিলে একটি দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

শেয়াল, সাপ, বুনো ভালুক, বক, বুনোহাঁস ইত্যাদির ছবি রয়েছে অনেক জায়গায়। বেশিরভাগ নকশাই পিলারের সমতল অংশে খোদাই করা। আবার কিছু কিছু পিলারে রয়েছে ত্রিমাত্রিক ধরণের ভাস্কর্য, যেখানে দেখা যায় সিংহ সদৃশ কোনো শিকারি প্রাণীর ছবি খোদাই করা আছে পিলারের এক প্রান্তে।

পিলারের গায়ে শিকারী প্রাণীর ত্রিমাত্রিক নকশা; Image Source: Wikimedia Commons

গবেকলিটেপির সংরক্ষনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির কারণেই এই বিস্ময়কর স্থাপনাটি টিকে ছিল এত দিন ধরে। মন্দিরটি নির্মাণের সময় মাটিতে যে গর্তগুলো করতে হয়েছিল সেগুলো একেবারে গভীর পর্যন্ত এমন ভাবে ভরাট করে দেয়া হয় যেন কোথাও ফাঁকা না থাকে। এ কারণে এর ভিত্তি হয়েছিল অত্যন্ত মজবুত।

প্রতিটি ‘T’ আকৃতির পিলারের ওজন ছিল অন্তত ৪০ থেকে ৬০ টন! বিস্মিত হবার জায়গাটা এখানেই। যখন কেবল সাধারণ হাতে বানানো টুকটাক যন্ত্রপাতি তৈরির যুগ শুরু হয়েছে, তখন কীভাবে এমন বিশাল ওজনের পাথর খণ্ড একটার উপর আরেকটা বসিয়ে এই বিশালাকৃতির স্থাপনা গড়ে তোলা হল সেটাই তো আশ্চর্যের। যখন উল্লেখ করবার মত কোনো সমাজ কিংবা জনবসতিই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যখন কৃষিকাজের ধারণাই মানব মনে এসে পৌঁছায়নি, যখন মানুষ নির্ভর করত কেবলমাত্র প্রাণী শিকার ও বনের গাছপালার উপর, তখন কী করে এমন জটিল ধরনের একটা স্থাপত্য নির্মাণ সম্ভব হল সে প্রশ্নটাই ধাঁধাঁয় ফেলে দিচ্ছে বিজ্ঞানীদের। সভ্যতার যে ইতিহাস এখন পর্যন্ত আমরা জানি তা বদলেও যেতে পারে, যদি এই প্রাগৈতিহাসিক স্থাপনার খুঁটিনাটি তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।