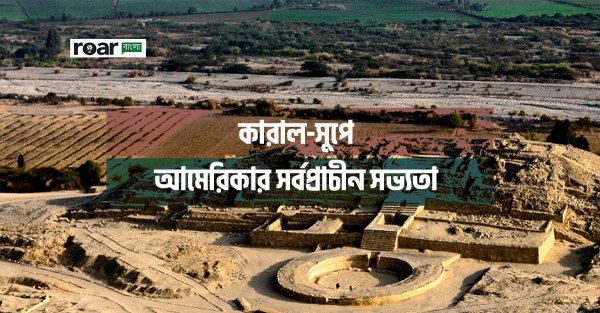

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র জাপান এশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। পূর্ব এশিয়ার এ দেশটি বিস্তৃত উপাসনালয়, ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় ভবন আর সমৃদ্ধ ইতিহাসের জন্য পরিচিত। ইতিহাসে পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, জাপানীরা সবসময়ই নিজেদের সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে।

মধ্যযুগের একটা বিশেষ সময় তাদের সে স্বকীয়তা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও চীনাদের দ্বারা। এই বিশেষ সময়টাতে জাপান শিল্প-সাহিত্যে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়। জাপানের ইতিহাসের সেই বিশেষ সময়টি ৭৯৪-১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকেছিল। পুরো মধ্যযুগ জুড়েই জাপানের রাজধানী ছিল হেয়ান কিয়ো, তথা বর্তমান কিয়োটো শহর।

দ্বাদশ শতাব্দীর ৮০’র দশকে রাজনৈতিক কারণে একবার এ শহরের রাজধানীর মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে ৮০’র দশকেই শেষ হয় জাপানের ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বটি। তাই ইতিহাসের বিশেষ এই পর্বটির নামকরণ করা হয়েছে ‘হেয়ান পর্ব’।

জাপানের ইতিহাস আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলে আসে নিনজা আর সামুরাইদের কথা, যা টকুগাওয়া সময়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাপানের শিল্প-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয় যে সময়ে, সেটি হলো হেয়ান পর্ব। এ সময়ের মূল প্রাপ্তিই ছিল সমৃদ্ধ শিল্প ও সাহিত্যিক ভাবধারা। তাই হেয়ান আমলের আলোচনা মানেই সাংস্কৃতিক আলোচনা। তবে অধিকার কর্মী কিংবা উদারবাদী ভাবধারার মানুষের জন্য এই আমলের আলোচনা বেশ বৈষম্যমূলক ঠেকবে। কারণ হেয়ান পর্বের আলোচনার সিংহভাগ জুড়েই আছে সমাজের উঁচু শ্রেণী। আরো নির্দিষ্ট করে বললে সমাজের উপরতলার মানুষের অভিজাত সংস্কৃতিই হেয়ান সংস্কৃতি। এতে অবাক হবার কোনো কারণ নেই। কারণ হেয়ান আমলের ইতিহাস পুরোটাই রচিত হয়েছে এলিট তথা অভিজাতদের হাতেই। আর স্বাভাবিকভাবেই অভিজাতরা নিজেদের নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে বেশি।

সাংস্কৃতিক আলোচনায় যাবার পূর্বে সে সময়কার জাপানের সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন। হেয়ান আমলের সরকার ছিল অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক এবং পুরোটাই কিয়ো শহর কেন্দ্রিক। সম্রাটের পর দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা ছিলেন ৮ সদস্যের মন্ত্রিসভা, যাদের প্রত্যেকের অধীনে অন্তত ১ হাজার করে সরকারি আমলা কাজ করতো। তবে, সম্রাটের অধীনে থাকা ৬৮টি প্রদেশে বসবাসরত ৭০ লক্ষাধিক মানুষকে শাসন করবার জন্য এই আমলাতন্ত্র ছিল বেশ ছোট। পুরো দেশে অভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী না রেখে প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব শাসনকর্তার কাঁধে সে প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরির দায়িত্ব দেয়া হতো। তাদের প্রধান কাজই ছিল স্বতন্ত্র জমি মালিকদের বিদ্রোহ দমন করা। যে সকল কৃষি জমির উপর অভিজাতদের পরোক্ষ মালিকানা ছিল না, সেসব জমিতে সরকার অধিক পরিমাণ কর আরোপ করতো। ফলে, চাপের বোঝায় পিষ্ট হবার ভয়ে অনেক কৃষকই নিজেদের জমির পরোক্ষ মালিকানা অভিজাতদের দিয়ে দিতো। অর্থাৎ, জমির মালিক ঐ কৃষকই থাকবেন, তবে জমি থেকে অর্থ উপার্জনের জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে অভিজাতরা।

ধর্মের সাথে সংস্কৃতির বন্ধন নতুন করে ব্যাখ্যা করার দাবি রাখে না। যেকোনো অঞ্চলের, যেকোনো সময়ের সংস্কৃতি ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। হেয়ান আমলের সংস্কৃতিও ধর্ম দ্বারা, নির্দিষ্ট করে বললে বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। চীনের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুকাই এবং সাইচো জাপানে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। পুরো জাপানের মানুষজন তাদেরকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করতো। তাদের হাত ধরেই জাপানে আসে ‘লোটাস সূত্র’, যা পুণ্য ও আলোর পথে নতুন দিশা দিয়েছিল জাপানীদের। এই লোটাস সূত্রই জাপানের অভিজাতদের বাহ্যিক কাজকর্ম কমিয়ে সাহিত্য ও আধ্যাত্মবাদে ডুবে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। তবে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা দেখে সম্রাটগণ কিছুটা চিন্তাগ্রস্তও হয়েছিলেন বটে। যে কারণে প্রত্যেক সম্রাটই নিজেদের শাসনকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতেন, মঠ তৈরি করে দিতেন, যাতে করে সন্ন্যাসীরা মঠের মধ্যেই ধর্ম-কর্মে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু সম্রাটদের এরূপ ভাবনা ছিল নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো। কারণ, স্বয়ং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন সন্ন্যাসীগণ নিজেদের সংখ্যা ও প্রভাব দুটোই বৃদ্ধি করার সুযোগ পায় এবং ধীরে সরকারি জমিজমা, চাকরি দখল করতে থাকে।

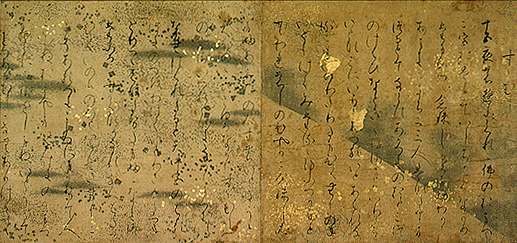

এবার সাহিত্যের আলোচনায় আসা যাক। হেয়ান পর্বের সাহিত্যে নারী আধিপত্য ছিল। সে সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত দুজন সাহিত্যিকই ছিলেন নারী। মুরাসাকি শিকিবু এবং সেই শোনাগন, হেয়ান আমলের সাহিত্যের ধারা ঠিক হয় এ দুজনের হাত ধরেই। ‘দ্য টেল অব দ্য গেঞ্জি’কে বলা হয় জাপানের এবং পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এ উপন্যাসটি লিখেছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণী মুরাসাকি শিকিবুই। এই উপন্যাসটি হেয়ান আমলের সমাজ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই উপন্যাসে সে সময়কার সমাজের অভিজাত মানুষদের অসার, অলস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণীর জাপানী মানুষ তখন কাব্যচর্চায় মগ্ন থাকতেই নাকি ভালোবাসতো! তাদের জ্ঞানস্পৃহা ছিল সত্যিই উল্লেখ করবার মতো। শোনাগনের লেখা উপন্যাস ‘দ্য পিলো বুক’ থেকে জানা যায়, অভিজাত শ্রেণীর হাত ধরেই জাপানে শিল্প সাহিত্যে পরিবর্তনের ধারা সূচীত হয়। তারা প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টায় চীনাদের অনুকরণ করতে শুরু করে। এই অনুকরণের কারণটাও বেশ মজার।

তখন জাপানে প্রচুর পরিমাণ চীনা পর্যটক যাতায়াত করতো। তারা নানা কারণে জাপান ও জাপানের মানুষদের তুচ্ছজ্ঞান করতো। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বেশ প্রসার ছিল। জাপানের স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীদের অনেক কার্যক্রম। আর যেহেতু জাপানীরা নিজেদের স্বকীয়তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিলো, তাই তাদেরকে নিচু শ্রেণীর মনে করা হতো। সবচেয়ে বড় কারণ ছিল জাপানী অভিজাতদের রুচি বিশেষ করে অতিমাত্রায় রঙচটা, উজ্জ্বল পোশাক-পরিচ্ছদ আর ধর্মীয় রীতিনীতিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অনুকরণ। এতে করে চীনারা ভাবতো যে, যারা তাদের অনুকরণ করছে, তারা অবশ্যই তাদের চেয়ে নিচু শ্রেণীর। আবার জাপানের অভিজাত শ্রেণীও চীনাদের অনুকরণে নিজেদের আভিজাত্য আরেকটু উপরে ওঠাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতো।

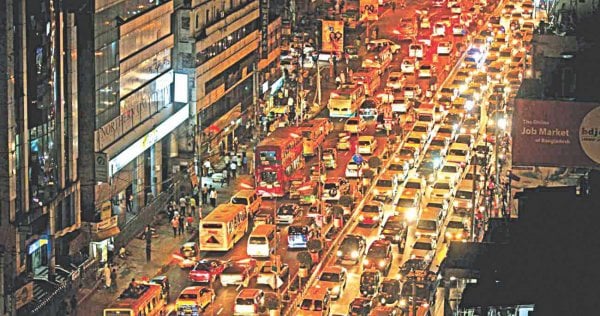

যা-ই হোক, হেয়ান কিয়ো শহরটি ছিল জনসংখ্যায় তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শহর, বর্তমান পৃথিবীর মেগাসিটিগুলোর মতো। ধারণা করা হয়, এ শহরে এক লক্ষাধিক মানুষের বসবাস ছিল। তখনকার সময়ের তুলনায় সংখ্যাটা অনেক বড়। রাজধানী শহর সহ প্রতিটি শহরে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অভিজাত শ্রেণী পর্যন্ত সকলেরই নির্ধারিত ৩০টি শ্রেণীর একটির অন্তর্গত ছিল। এটা জন্মসূত্রেই নির্ধারিত হয়ে যেত। এই শ্রেণীগুলোর মাঝে প্রথম চারটি কেবল রাজপরিবার ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে সরকারি বাসস্থান, চাকরি, কৃষিজ ভূমির মতো সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করতো ‘কুগিয়ো’ নামে পরিচিত প্রথম তিন শ্রেণীর মানুষ।

এই তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য স্বজনপ্রীতি ছিল নিত্যকার ঘটনা। উচ্চশিক্ষা কেবল এদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। তাদের জন্য ছিল বিশেষ নকশা এবং রঙের পোশাক, যা তাদেরকে বাকিদের থেকে আলাদা করে রাখতো। আইন ও বিচার ব্যবস্থা তাদের জন্য যথেষ্টই শিথিল ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লঘু থেকে গুরু অপরাধ, সবই ধামাচাপা দেয়া হতো বলপ্রয়োগ করে। বলপ্রয়োগের এ ব্যাপারটা সর্বসাধারণের জানাই ছিল। কিন্তু হেয়ান আমলের সমাজ ব্যবস্থাই এমন ছিল যে, অভিজাতদের জন্য আইনের শিথিলতা সকলের নিকট স্বাভাবিকই মনে হতো! মজার ব্যাপার হলো, ‘টেল অব দ্য গেঞ্জি’ কিংবা অন্যান্য ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, এই অভিজাত ৩ শ্রেণীর লোকদের সংখ্যাটা মোট জনসংখ্যার ০.১ শতাংশেরও কম ছিল! কারণ, নিজেদের পরিবার পরিজনের বাইরে কারো প্রতি কোনোরুপ আকর্ষণ ছিল না এদের। ফলে তাদের সংখ্যাটাও বৃদ্ধি পাবার কোনো সুযোগ ছিল না। অথচ এই মুষ্টিমেয় লোকজনের দ্বারাই সমগ্র জাপানের মানুষ দিনের পর দিন শাসিত এবং শোষিত হচ্ছিল!

আগেই বলা হয়েছে, হেয়ান আমলে জাপানের শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা শিল্প-সাহিত্য চর্চা ছাড়া আর কোনো কিছুর প্রতিই আকর্ষণ বোধ করতো না। ফলে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনাও চলতো ঢিমেতালে। অধিকাংশ প্রশাসনিক কাজ তারা কোনো উৎসবের সময়ে করে ফেলতে চাইতো। এরকম খামখেয়ালী প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে হেয়ান আমলের অর্থনীতি ছিল বেশ ছোট পরিসরের এবং দুর্বল। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব একটা প্রসার ঘটেনি। সিংহভাগ ভূমি অভিজাতদের দখলে চলে যাওয়ায় কৃষিও বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এই দখল আবার অদ্ভুত রকমের। ভূমির মালিকানা সরাসরি অভিজাতদের হাতে চলে আসেনি, বরং মালিকানা ছাড়াই সে ভূমি থেকে আয় করার অধিকার পেয়ে যায় তারা। এই জমিদারির একটি ভালো দিক যদি থেকে থাকে, তা হলো নারীর ক্ষমতায়ন। হেয়ান আমলের এই ‘মালিকানাহীন’ জমিদারিতে অভিজাত বংশের পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান সুযোগ ভোগ করতেন এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেন।

আবারও সংস্কৃতিতে ফিরে আসা যাক। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, হেয়ান আমলের অভিজাতদের সংস্কৃতি। তখন আভিজাত্যের প্রধান লক্ষণগুলোর একটি ছিল অধিকমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়া, বিশেষ করে সাহিত্যের প্রতি। অভিজাত শ্রেণীর মাঝে সর্বদা একপ্রকার মনমরা ভাব থাকতো। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক কোনো কারণে নয়, তারা আসলে বিষাদ আর হতাশায় নিমজ্জিত থাকতে ভালোবাসতো। অবসাদগ্রস্ত থাকাই তাদের কাছে আভিজাত্যের অলংকার রূপে গণ্য হতো! এই অবসাদের ধারণাও বৌদ্ধদের থেকে প্রাপ্ত। বৌদ্ধদের একটি প্রচলিত নীতিবাক্য হচ্ছে- “সৌন্দর্যের চর্চা করতে হবে, কারণ সৌন্দর্য অস্থায়ী!” একটি গোলাপ ফুটন্ত অবস্থায়ই এর সৌন্দর্য উপভোগ করে নিতে হবে, কারণ তা স্থায়ী নয়। সমুদ্রে পানির স্রোত যেমন তীরে এসে হারিয়ে যায়, তেমনি মানুষের জীবনও স্রোতের মতো সমাপ্তির দিকে বয়ে চলে। কিন্তু তীরে আছড়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সে স্রোত হয় সুন্দর, উপভোগ্য। তেমনি জীবন অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছানোর পূর্বেই জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হবে। তবে, স্রোতের মতো জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ভেবে সর্বদা মনের মধ্যে বিষাদও লালন করতে হবে।

বিষাদময়তার ব্যাপারটা ছিল হেয়ান পর্বের অভিজাত শ্রেণীর মনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু আদতে তারা আনন্দ উল্লাস করতে ভালোবাসতো। বিশেষত অবসর সময়টা তারা বিভিন্ন খেলাধুলা এবং উৎসবের মাধ্যমে কাটিয়ে দিতো। এসব উৎসবও হতো সাহিত্যচর্চা কেন্দ্রিক! সাহিত্যচর্চার বাইরে অসি আর তীর চালনার প্রতিযোগিতা হতো। থাকতো নাচ-গানের আসর। সেখানে প্রচুর পরিমাণে মদ পরিবেশন করা হতো। প্রতিযোগিতায় যারা হেরে যেত, তাদেরকে বিশেষ পাত্রে মদ পান করতে দেয়া হতো, যা ‘কাপ অব ডিফিট’ নামে পরিচিত ছিল। বিজয়ীদের জন্য ছিল পুরস্কার। এসব উৎসবেই হেয়ান আমলের অভিজাতদের মাঝে চলতে থাকা ‘গেম অব থ্রোনস’ উপলব্ধি করা যেত। সাধারণত দ্বন্দ্বে না জড়ালেও প্রত্যেকেই নিজস্বভাবে নিজের প্রভাব বলয় সৃষ্টি করার চেষ্ঠা করতো, যা প্রকাশ পেত উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের স্বতন্ত্র কিছু করে দেখাবার প্রয়াস থেকে।

“জাপানী সাহিত্যের বীজ জাপানীদের হৃদয়ে রোপিত আছে!”– কি সুরায়িকি

হেয়ান আমলের সাহিত্যে নারীদের প্রভাব বেশি ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে একসময় পুরুষগণ (রাজদরবারের কবি বাদে) সাহিত্যচর্চা করলে ছদ্মনামে কিংবা কোনো নারীর নামে সেগুলো প্রকাশ করতো। অবশ্য এ তথ্যের পেছনে কোনো জোরালো প্রমাণ বা কারণ কোনোটাই পাওয়া যায় না। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, পুরুষরা মনে করতো, সাহিত্যচর্চা আর ইতিহাস লেখার মতো কাজগুলো নারীদের জন্যই উপযোগী। এই দাবির পক্ষে একমাত্র শক্ত প্রমাণ হতে পারতো ‘তোসা নিক্কি’। কি সুরায়িকি নামক এক কবি তার এই ভ্রমণকাহিনীতে লেখকের নামের স্থলে একজন মহিলার নাম লিখে দিয়েছিলেন কোনো এক অজানা কারণে। কিন্তু পরে দেখা যায়, সম্রাটের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সুরায়িকিই সে সময়ের সবচেয়ে বড় কাব্যগ্রন্থ ‘কোকিনশু’ সংকলন করেন। কোকিনশু শব্দের অর্থ ‘অতীত এবং বর্তমানের সঞ্চয়’। এই গ্রন্থে হেয়ান আমলের পূর্বের কয়েকশ বছরের বিখ্যাত সব কবিতা সংকলিত হয়।

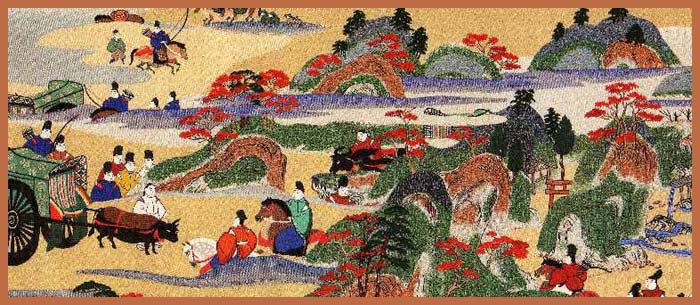

সাহিত্যের পাশাপাশি হেয়ান আমলে জাপানীদের পোশাকের রুচিও বদলে যায়, বিশেষত নারীদের। অভিজাত নারীরা ভূমি পর্যন্ত দীর্ঘ চুল রাখতো আর চেহারা ফর্সা করার জন্য নানা প্রকার ভেষজ দ্রব্যাদি ব্যবহার করতো। সিল্কের মসৃণ কাপড় ছিল তাদের পছন্দের চূড়ায়। আর চীনা পর্যটকদের কল্যাণে জাপানে আমদানি হতে থাকা বাহারি রঙের জরি প্রায় সবরকমের বস্ত্রেই ব্যবহার করা হতো। অভিজাত নারীদের বস্ত্রে জরির ব্যবহার কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও সাধারণ নারীদের পোশাক জরির ভারে ভারি হয়ে উঠতো। পুরুষদের পোশাকে জরির ব্যবহার খুব একটা দেখা যেত না। রাজদরবারের সদস্যদের আভিজাত্য ফুটে উঠতো তাদের পোশাকের মাধ্যমে। গৃহসজ্জার প্রচলনটাও হেয়ান আমলেই হয়। চমৎকার সব চিত্রকর্ম আর ‘ই-মাকি’ নামে পরিচিত একধরনের শোভাবর্ধকে নিজেদের বসবাসের ঘরের চেহারা বদলে দিতে পছন্দ করতো তারা।

জাপানী সংস্কৃতিতে চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য শিল্প হিসেবে স্থায়ী আসন করে নেয় হেয়ান আমলেই। কাঠ, চুনাপাথর কিংবা কাদামাটি দিয়ে তৈরি করা হতো সম্রাট ও রাজপরিবারের সদস্যদের মূর্তি। ভালো দিক হচ্ছে, রাজপরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বিখ্যাত সব দার্শনিক আর কবি সাহিত্যিকদের মূর্তিও তৈরি করা হতো। এর পাশাপাশি রং কিংবা কয়লা ব্যবহার করে আঁকা হতো ছবিও। তবে সবচেয়ে নান্দনিক হতো বুদ্ধমূর্তিগুলো, যেগুলো সাদা মার্বেল পাথর কিংবা ব্রোঞ্জ দ্বারা তৈরি করা হতো। অভিজাত শ্রেণীর লোকজন এ ধরনের চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যের কদর করতো বিধায় সে সময় জাপানে চিত্রশিল্পী আর ভাস্করদের স্বতন্ত্র সম্মানজনক পেশা তৈরি হয়। তাদের মধ্য থেকেই উঠে আসে জাপানের অনেক ইতিহাসখ্যাত শিল্পী।

জাপানের দীর্ঘ ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যায় হলো হেয়ান পর্ব। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়টাই জাপানের শিল্প সাহিত্যের পুনর্জন্ম ঘটিয়ে দিয়ে গেছে, জাপানী সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে পা বাড়াতে সহায়তা করেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা বিজ্ঞানের কথা ভাবতে গেলে হেয়ান আমলটা ছিল ভীষণ অনুর্বর। কিন্তু এ সময়ের আলোচনায় আসলে সংস্কৃতিরই আলোচনা। বৌদ্ধদের প্রভাবে হোক কিংবা জাপানীদের অনুকরণপ্রিয়তার জন্যই হোক, হেয়ান আমলই চিরতরে বদলে দিয়েছিল জাপানের সংস্কৃতি, ঠিক করে দিয়েছিল ভবিষ্যতের গতিপথ, ঘটিয়েছিল অঘোষিত একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

ফিচার ছবি: flickr.com