দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য মনোমুগ্ধকর পার্বত্য রাষ্ট্র আফগানিস্তান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ১৯৭৫ সাল থেকে রাষ্ট্রটিতে নিরন্তর সশস্ত্র সংঘাত, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশি আক্রমণ চলে আসছে। এই পরিস্থিতির জন্য আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো যতটা দায়ী, আঞ্চলিক এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপও ততটাই দায়ী। ১৯৭৯–৮৯ সালের আফগান যুদ্ধ আফগানিস্তান সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, আর বাদাবেরের বিদ্রোহ এই পর্যায়েরই একটি প্রায় অজানা, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগান কমিউনিস্ট সরকারের অনুরোধে কমিউনিস্টবিরোধী আফগান মিলিট্যান্টদের (যাদেরকে সমর্থকরা ‘মুজাহিদিন’ এবং বিরোধীরা ‘বাসমাখি’ বা ‘দস্যু’ বলে অভিহিত করতে) দমন করার জন্য সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। মস্কো এবং কাবুলের ধারণা ছিল, সোভিয়েত সৈন্যদের উপস্থিতি ক্রমশ মনোবলহীন হয়ে পড়া আফগান সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং মিলিট্যান্টদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত করবে। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের ফলে আফগান মিলিট্যান্টরা তাদের কর্মতৎপরতা আরো বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ুযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা এবং মুসলিম মিত্র রাষ্ট্রগুলো আফগান মিলিট্যান্টদের বিপুল পরিমাণ সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এর ফলে মস্কো আফগানিস্তানে ১০ বছর দীর্ঘ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

আফগানিস্তানের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা থাকায় রাষ্ট্র দুটির মধ্যে সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক প্রতিটি সরকার আফগানিস্তানের রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক প্রতিটি সরকারের বিরোধিতা করে এসেছে। ১৯৭৫ সালে আফগান জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপতি সর্দার মুহাম্মদ দাউদের বিরুদ্ধে আফগান ইসলামপন্থীরা বিদ্রোহ করলে পাকিস্তান বিদ্রোহীদের সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে এবং ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করলেও আফগান মিলিট্যান্টদের প্রতি ইসলামাবাদের সমর্থন অব্যাহত থাকে।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের পরও পাকিস্তানের ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকে। পাকিস্তান ছিল আফগান মিলিট্যান্টদের অভয়ারণ্য। সোভিয়েত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আফগান মিলিট্যান্টরা সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে আশ্রয় নিত; পাকিস্তান–আফগানিস্তান সীমান্ত দিয়েই আফগান মিলিট্যান্টদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যসামগ্রী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পৌঁছাতো; যুদ্ধের ফলে ৩০ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক আফগান পাকিস্তানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল, যাদের মধ্য থেকে আফগান মিলিট্যান্টরা যোদ্ধা সংগ্রহ করত; এবং পাকিস্তানের মাটিতেই পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং মার্কিন, মিসরীয় ও অন্যান্য সামরিক প্রশিক্ষকরা আফগান মিলিট্যান্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করত। উল্লেখ্য, ইরান এবং চীনও আফগান মিলিট্যান্টদের অনুরূপভাবে, কিন্তু পাকিস্তানের চেয়ে অনেক কম মাত্রায়, আফগান মিলিট্যান্টদের সহায়তা করেছিল।

আফগান মিলিট্যান্টদের প্রতি পাকিস্তানের বিপুল সমর্থনের কথা মস্কোর ভালোভাবেই জানা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের প্রথমদিকে মস্কো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত ছিল। কারণ, আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছিল, এবং সোভিয়েতবিরোধী রাষ্ট্রগুলো তো বটেই, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র রাষ্ট্রগুলোরও একাংশ (যেমন: রুমানিয়া ও ইরাক) মস্কোর এই অভিযানের বিরোধী ছিল। এজন্য পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘আগ্রাসনে’র দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা ক্রেমলিনের ছিল না।

বাদাবের পাকিস্তানের বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়া (তৎকালীন উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত) প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার থেকে ২৪ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রাম। বাদাবেরে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি রয়েছে। এই ঘাঁটিটি ১৯৫০ ও ১৯৬০–এর দশকে মার্কিন বিমানবাহিনী ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ব্যবহার করত। এই ঘাঁটি থেকে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নজরদারি করত। অবশ্য ১৯৬০ সালে সোভিয়েত এয়ার ডিফেন্স সৈন্যরা একটি মার্কিন ‘ইউ–২’ গোয়েন্দা বিমানকে ভূপাতিত করে এবং বিমানচালককে আটক করে, যার ফলে এই ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর মার্কিন গোয়েন্দাগিরি বন্ধ হয়ে যায়।

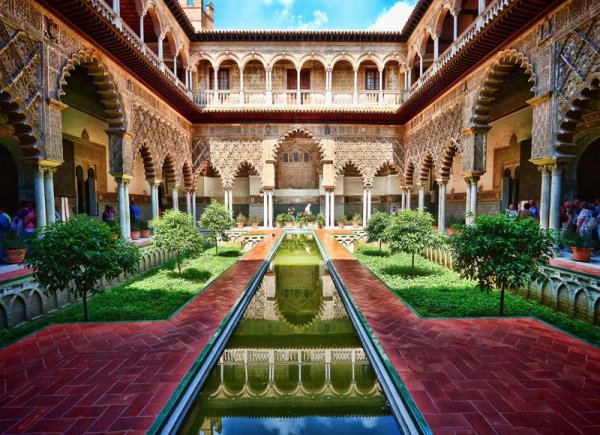

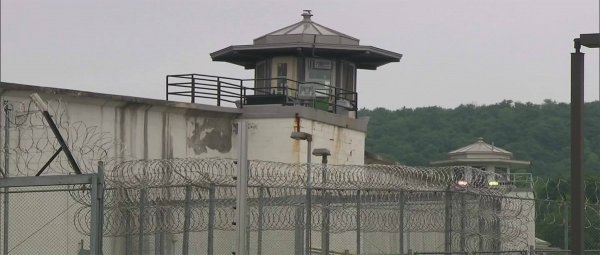

আফগান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাদাবেরে আফগান শরণার্থীদের জন্য একটি ‘মানবিক সহায়তা কেন্দ্র’ স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আফগান মিলিট্যান্টদের একটি বৃহৎ ঘাঁটি। প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে অবস্থিত এই ঘাঁটিটিতে আফগান মিলিট্যান্ট ও তাদের প্রশিক্ষকদের জন্য বাসস্থান, ১টি বেতার কেন্দ্র, ১টি মসজিদ, ৬টি অস্ত্রাগার ও রসদকক্ষ এবং ৩টি কারাগার ছিল। ২ বর্গ মাইল আয়তনের এই ঘাঁটিটি আফগান মিলিট্যান্টদের প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু ঘাঁটিটির সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ‘ইন্টার–সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স’ বা ‘আইএসআই’–এর হাতে।

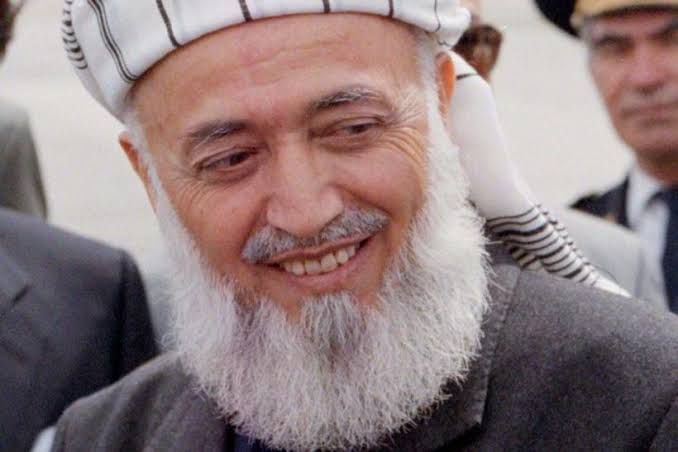

আফগান মিলিট্যান্টরা বহু শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত ছিল এবং বাদাবের ঘাঁটিটি ছিল মূলত ‘জামিয়াত–এ ইসলামি’ গ্রুপটির নিয়ন্ত্রণাধীন। এই গ্রুপটির নেতা ছিলেন তাজিক–বংশোদ্ভূত আফগান ইসলামপন্থী নেতা বুরহানউদ্দিন রাব্বানী। আফগান যুদ্ধের সবচেয়ে সফল মিলিট্যান্ট কমান্ডার ‘পাঞ্জশিরের সিংহ’ নামে পরিচিত আহমদ শাহ মাসুদ ছিলেন এই গ্রুপের সদস্য। এই গ্রুপটি মূলত সক্রিয় ছিল উত্তর আফগানিস্তানের পাঞ্জশির উপত্যকা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে।

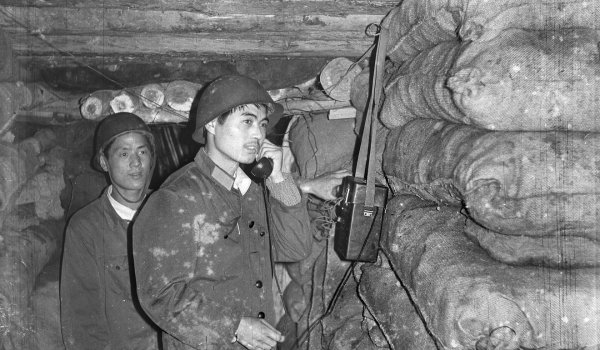

বাদাবেরের ঘাঁটিতে জামিয়াত–এ ইসলামি মিলিট্যান্টদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। পাকিস্তানি প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি প্রায় ৫০ জন বিদেশি, প্রধানত মার্কিন, চীনা ও মিসরীয়, সামরিক প্রশিক্ষক এদের সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। ঘাঁটিটিতে একসঙ্গে প্রায় ৩০০ মিলিট্যান্টকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

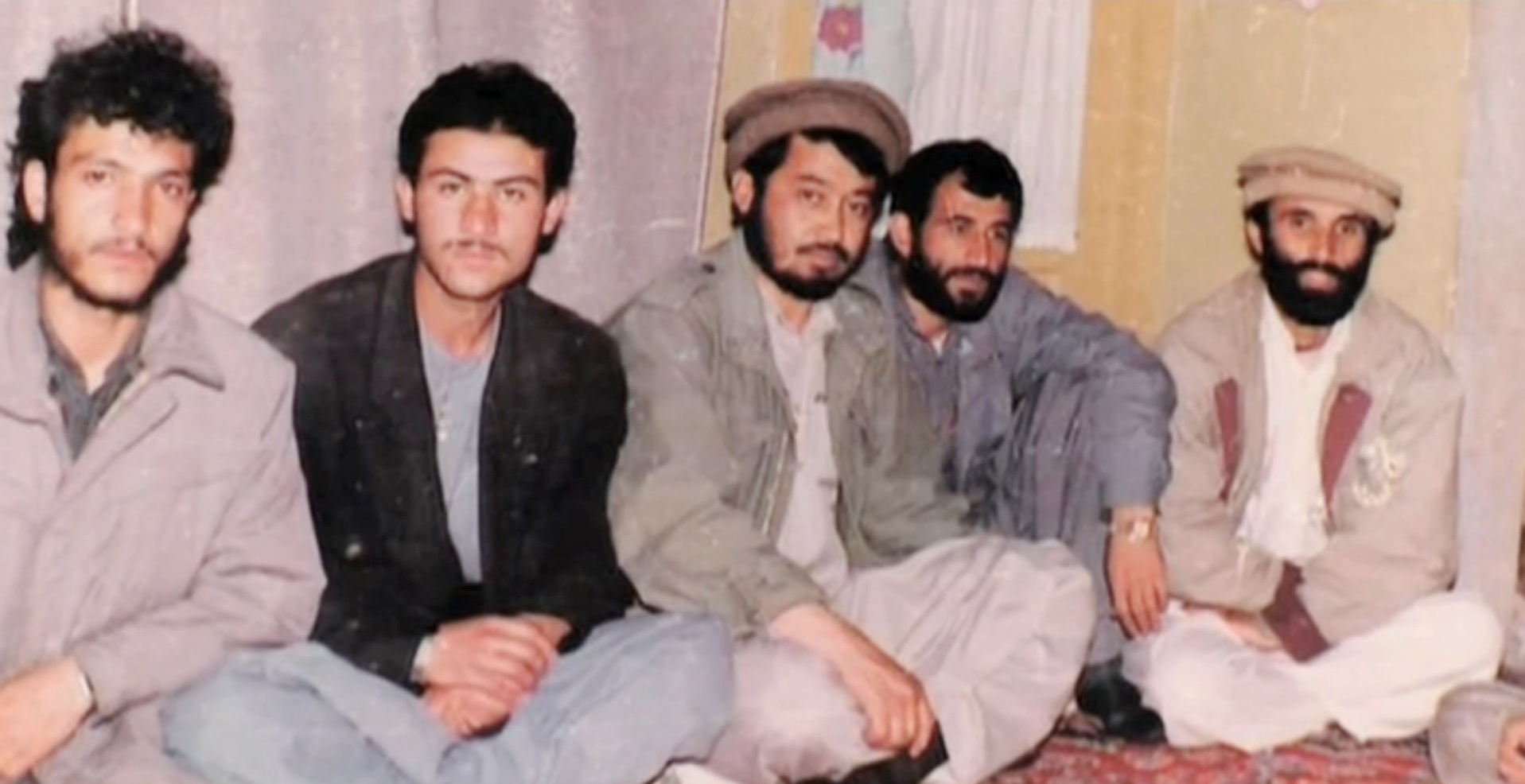

১৯৮৩–৮৪ সালে উত্তর আফগানিস্তানের পাঞ্জশির ও কারাবাগ অঞ্চলে যুদ্ধ চলাকালে বেশ কিছু সোভিয়েত ও আফগান সৈন্য মিলিট্যান্টদের হাতে বন্দি হয়। এই বন্দিদেরকে প্রথমে আফগানিস্তানে মিলিট্যান্টদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিভিন্ন ‘জিন্দান’ বা ভূগর্ভস্থ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয় এবং বাদাবের ঘাঁটিতে বন্দি করে রাখা হয়।

এই যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে ছিল ১৭ থেকে ২৫ জন ‘শুরাভি’ এবং প্রায় ৪০ জন আফগান সৈন্য। সোভিয়েত সৈন্যদেরকে আফগান মিলিট্যান্টরা ‘শুরাভি’ (شوروی) নামে অভিহিত করত। ‘শুরাভি’ একটি ফার্সি শব্দ, যেটি আরবি শব্দ ‘শুরা’ (شُورَىٰ) থেকে এসেছে। ‘শুরা’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘পরামর্শ করা’ এবং মুসলিম বিশ্বে ‘পরিষদ’ বা ‘সভা’ অর্থে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। রুশ ভাষায় ‘সোভিয়েত’ (сове́т) শব্দটির অর্থ ‘সভা’ বা ‘পরিষদ’, সেই হিসেবে ‘শুরাভি’ সোভিয়েত শব্দটির সমার্থক।

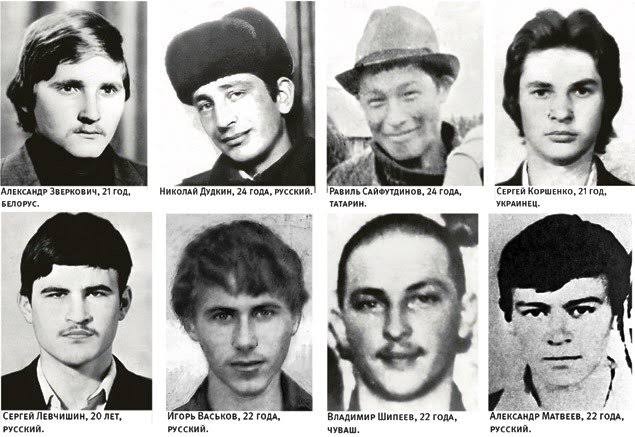

বন্দি শুরাভিদের মধ্যে যাদের পরিচিতি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তারা হলেন:

(১) সার্জেন্ট ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভ (চুভাশ–বংশোদ্ভূত রুশ; প্যারাট্রুপার)

(২) জুনিয়র সার্জেন্ট সের্গেই কোর্শেঙ্কো (ইউক্রেনীয়–বংশোদ্ভূত রুশ; রাইফেলম্যান)

(৩) জুনিয়র সার্জেন্ট নিকোলাই সামিন (রুশ–বংশোদ্ভূত কাজাখ; পাইপলাইন সৈন্য)

(৪) কর্পোরাল নিকোলাই দুদকিন (রুশ; রাইফেলম্যান)

(৫) কর্পোরাল আলেক্সান্দর মাতভিয়েভ (রুশ; রাইফেলম্যান)

(৬) প্রাইভেট ইভান বেলেকচি (গাগাউজ–বংশোদ্ভূত মোলদাভীয়; এয়ার ডিফেন্স সৈন্য)

(৭) প্রাইভেট ইগর ভাসকভ (রুশ; রাইফেলম্যান)

(৮) প্রাইভেট আলেক্সান্দর জ্ভের্কোভিচ (বেলারুশীয়; প্যারাট্রুপার)

(৯) প্রাইভেট সের্গেই লেভচিশিন (ইউক্রেনীয়; সাপোর্ট সৈন্য)

(১০) প্রাইভেট মিখাইল ভার্ভারিয়ান (আর্মেনীয়; রাইফেলম্যান)

(১১) প্রাইভেট রাদিক রাখিমকুলভ (বাশকির–বংশোদ্ভূত রুশ; প্যারাট্রুপার)

(১২) প্রাইভেট কানাত বেকবোলাতভ (কাজাখ; রাইফেলম্যান)

(১৩) প্রাইভেট ভ্লাদিমির শিপেভ (চুভাশ–বংশোদ্ভূত রুশ; স্যাপার)

(১৪) প্রাইভেট নোসিরজোন রুস্তামভ (উজবেক; রাইফেলম্যান)

(১৫) প্রাইভেট রাভিল সাইফুদ্দিনভ (তাতার–বংশোদ্ভূত রুশ; মেকানিক)

(১৬) প্রাইভেট ভিক্তর দুখোভচেঙ্কো (ইউক্রেনীয়; রাইফেলম্যান)

(১৭) নিকোলাই শেভচেঙ্কো (ইউক্রেনীয়; ট্রাকচালক; বেসামরিক নাগরিক)

বন্দি আফগান সৈন্যদের পরিচিতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। যতটুকু জানা গেছে, তাদের মধ্যে আফগান সেনাবাহিনী, ‘সারান্দয়’ আধা-সামরিক বাহিনী এবং বিভিন্ন সরকারপন্থী আঞ্চলিক আফগান মিলিশিয়া ও উপজাতীয় ‘লস্কর’ বাহিনীর সদস্য ছিল।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে সোভিয়েত সৈন্যদের বন্দি করে রাখা হয়েছে, এই তথ্য গোপন রাখার জন্য পাকিস্তানি সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কারণ, সোভিয়ত ইউনিয়নের রোষানল থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান বরাবরই দাবি করে আসছিল যে, তারা কোনোভাবেই আফগান মিলিট্যান্টদের সহায়তা করছে না। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের মাটিতে যুদ্ধবন্দি সোভিয়েত সৈন্যদের উপস্থিতির খবর প্রকাশিত হলে সেটি পাকিস্তানের জন্য বিপজ্জনক একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারত।

বন্দি সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যরা বাদাবেরে নির্যাতনের শিকার হয়। তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ স্থানান্তরসহ বিভিন্ন কঠোর পরিশ্রমের কাজে ব্যবহার করা হতো এবং সামান্যতম ভুলের জন্য চাবুকপেটা করা হতো। তাদেরকে খাদ্যও সরবরাহ করা হতো স্বল্প পরিমাণে। বস্তুত, বন্দি সোভিয়েত সৈন্যদের একজন, কানাত বেকবোলাতভ, বাদাবেরে বন্দি থাকা অবস্থায় মিলিট্যান্টদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলেন।

একই সময়ে আফগান মিলিট্যান্টরা বন্দি সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তাদের নিজেদের দলে নেয়ার চেষ্টা করে এবং অমুসলিম সোভিয়েত সৈন্যদের ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। বেশিরভাগ বন্দি সোভিয়েত বা আফগান সৈন্যই মিলিট্যান্টদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। কেবল একজন সোভিয়েত সৈন্য, মিখাইল ভার্ভারিয়ান, ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয় এবং ইসলামউদ্দিন নাম গ্রহণ করে। অন্য বন্দি সৈন্যরা এ সম্পর্কে অবগত ছিল না, এবং মিলিট্যান্টরা ভার্ভারিয়ান (ইসলামউদ্দিন)–কে বন্দি সৈন্যদের ওপর নজরদারি করার জন্য নিযুক্ত করে। অন্যদিকে, বন্দি সোভিয়েত মুসলিম সৈন্যরা, রাদিক রাখিমকুলভ, রাভিল সাইফুদ্দিনভ এবং কানাত বেকবোলাতভ, মিলিট্যান্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আরেকজন বন্দি সোভিয়েত মুসলিম সৈন্য, নোসিরজোন রুস্তামভ, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে।

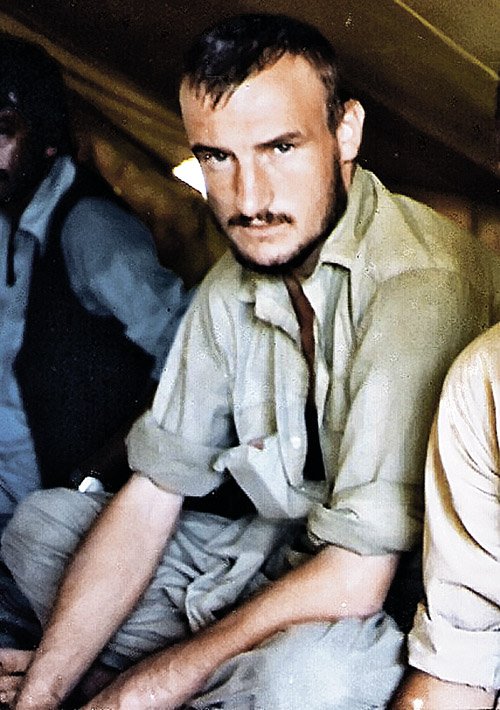

সোভিয়েত ও আফগান বন্দিরা মিলিট্যান্টদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল এবং ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে তারা বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভিক্তর দুখোভচেঙ্কো এবং নিকোলাই শেভচেঙ্কো এই বিদ্রোহের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তারা অন্যান্য বন্দিদের বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করেন এবং পরিকল্পনা আরম্ভ করেন। তারা মিলিট্যান্টদের সঙ্গে সহযোগিতার ভান করতে শুরু করেন এবং এর ফলে তারা কারাগারের মধ্যে অবাধে বিচরণের সুযোগ লাভ করেন।

১৯৮৫ সালের ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় বিদ্রোহ শুরু হয়। বন্দিদের পাহারা দিত মোট ৭০ জন মিলিট্যান্ট। সেদিন সন্ধ্যায় তারা মাগরিবের নামাজ পড়তে মসজিদে গিয়েছিল এবং সেসময় মাত্র ২ জন মিলিট্যান্ট বন্দি সৈন্যদের পাহারা দিচ্ছিল। দুখোভচেঙ্কো ও শেভচেঙ্কো এই দুজন রক্ষীকে আক্রমণ করেন এবং তাদের বেঁধে কারাগারের একটি কক্ষে রেখে দেন। তারা বন্দি সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের মুক্ত করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই দুজনের ওপর নজর রাখার জন্য তারা যে দুজন সৈন্যকে রেখে যান, তাদের একজন ছিলেন ভার্ভারিয়ান (ইসলামউদ্দিন), যাকে মিলিট্যান্টরা বন্দি সৈন্যদের ওপর নজরদারি করতে নিযুক্ত করেছিল। অপরজন ছিলেন আফগান ‘সারান্দয়’ বাহিনীর একজন সদস্য।

বন্দি সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যরা শীঘ্রই বাদাবের ঘাঁটির অধিকাংশ কব্জা করে নেয় এবং অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে সেখান থেকে মেশিনগান, মর্টার ও গ্রেনেড লঞ্চারে নিজেদেরকে সজ্জিত করে। এদিকে, ভার্ভারিয়ান (ইসলামউদ্দিন) তার সঙ্গী আফগান সৈন্যকে খুন করেন এবং বন্দি দুই আফগান মিলিট্যান্টদের মুক্ত করে দেন। এরপর তারা বাইরে বের হয়ে অন্য মিলিট্যান্টদের সতর্ক করে দেয়। এর ফলে সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যরা পুরো ঘাঁটি, বিশেষত, ঘাঁটির বেতারকেন্দ্রটি, দখল করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে তারা নিজেদের রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অসমর্থ হয়।

মিলিট্যান্টরা ঘাঁটিটি পুনর্দখলের জন্য আক্রমণ চালায়, কিন্তু সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের প্রতিরোধের মুখে আক্রমণটি ব্যর্থ হয়। এরপর জামিয়াত–এ ইসলামি নেতা বুরহানউদ্দিন রাব্বানী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। তিনি সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান এবং আত্মসমর্পণ করলে তাদের প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যরা রাব্বানীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের ৩টি দাবি জানায়:

(১) তাদেরকে পাকিস্তানে নিযুক্ত সোভিয়েত বা আফগান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে হবে;

(২) আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে; এবং

(৩) বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

বন্দিদের দাবি মেনে নিলে আফগান যুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকা প্রমাণসহ ফাঁস হয়ে যেত, সুতরাং ইসলামাবাদ এই দাবিগুলো মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। রাব্বানী মিলিট্যান্টদের আবার ঘাঁটিটি আক্রমণের নির্দেশ দেন, কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণটিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১১তম আর্মি কোরের সৈন্যরা ততক্ষণে প্রচুর সাঁজোয়া যান ও আর্টিলারিসহ বাদাবের ঘাঁটির চতুর্দিক ঘেরাও করে ফেলেছিল, যাতে কোনো সোভিয়েত বা আফগান সৈন্য ঘাঁটি থেকে বের হয়ে পালাতে না পারে। মিলিট্যান্টদের দ্বিতীয় আক্রমণটি ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানি সৈন্যরাও আক্রমণে যোগ দেয় এবং পাকিস্তানি বিমানবাহিনী কয়েকটি হেলিকপ্টার বাদাবের ঘাঁটির ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। ঘাঁটিতে থাকা বিদেশি সামরিক প্রশিক্ষকরা মিলিট্যান্টদের সঙ্গে আক্রমণে অংশ নেয়।

২৬ এপ্রিল পুরো রাত জুড়ে সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং উভয়পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু মিলিট্যান্ট ও পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘাঁটিটি পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হয়। ২৭ এপ্রিল সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত একটি কামানোর গোলা (মতান্তরে আফগান মিলিট্যান্টদের নিক্ষিপ্ত একটি আরপিজি গ্রেনেড) বাদাবেরের একটি অস্ত্রাগারে এসে পড়ে এবং এর ফলে প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে প্রায় পুরো ঘাঁটিটিই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তখন পর্যন্ত জীবিত সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের অধিকাংশই এই বিস্ফোরণের ফলে প্রাণ হারায়। যে দুই–তিনজন সৈন্য আহত অবস্থায় বেঁচে ছিল, মিলিট্যান্টরা তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

বাদাবেরের বিদ্রোহের ফলে বন্দি সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের মধ্যে ৫৫ থেকে ৬৩ জন (আনুমানিক) নিহত হয়। কেবল মিখাইল ভার্ভারিয়ান (ইসলামউদ্দিন), যিনি মিলিট্যান্টদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, এবং নোসিরজোন রুস্তামভ, যিনি বিদ্রোহে অংশ নেননি, এই দুজন বেঁচে ছিলেন। অন্যদিকে, ১০০ থেকে ১২০ জন আফগান মিলিট্যান্ট, ৪০ থেকে ৯০ জন পাকিস্তানি সৈন্য এবং ৬ জন মার্কিন সামরিক প্রশিক্ষক নিহত হন। নিহত পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে ২৮ জন ছিলেন কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এর বাইরে আরো ১৩ জন বেসামরিক পাকিস্তানি কর্মকর্তা এই বিদ্রোহে নিহত হন বলে কিছু পাকিস্তানি সংবাদপত্র দাবি করে।

তদুপরি, ঘাঁটি বিস্ফোরিত হওয়ায় এতে থাকা ৩টি ‘গ্রাদ’ ট্রাকবাহী মাল্টিপল রকেট লঞ্চার, ৪০টি কামান, মর্টার ও মেশিনগান, কয়েক লক্ষ রকেট এবং প্রায় ২০ লক্ষ কার্তুজ ধ্বংস হয়ে যায়। এটি ছিল মিলিট্যান্টদের জন্য একটি বড় ক্ষতি। এছাড়া, বিস্ফোরণে ঘাঁটির কারাগার ও সেখানে থাকা কাগজপত্রও ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে পরবর্তীতে বন্দি সৈন্যদের পরিচয় উদঘাটন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাদাবেরের বিদ্রোহের দুই দিন পর ২৯ এপ্রিল সম্ভাব্য সোভিয়েত প্রতিশোধের আশঙ্কায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হক এই ঘটনা সংক্রান্ত সকল তথ্য গোপন রাখার নির্দেশ দেন। বাদাবেরে কোনো পাকিস্তানি বা বিদেশি সাংবাদিক ও কূটনীতিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং গণমাধ্যমে এই ঘটনার খবর প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

কিন্তু এত বড় বিস্ফোরণ পুরোপুরি লোকচক্ষুর আড়ালে করা সম্ভব ছিল না, এজন্য ঘোষণা করা হয় যে, বাদাবেরে আফগান মিলিট্যান্টদের দুটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং এর ফলে বিস্ফোরণটি ঘটেছে। পেশোয়ারভিত্তিক একটি ম্যাগাজিন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ম্যাগাজিনটির সবগুলো কপি বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং ধ্বংস করে ফেলে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের ‘দ্য মুসলিম’ পত্রিকা বাদাবেরের বিদ্রোহের ঘটনাটি প্রকাশ করে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। ৯ মে রেড ক্রসের প্রতিনিধি ডেভিড ডেলানরান্টস ইসলামাবাদ অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসে যান এবং এই ঘটনাটি আসলেই ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেন।

বাদাবেরের বিদ্রোহের পর পাকিস্তানি সরকার আফগান মিলিট্যান্টদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেয় যে, কোনো সোভিয়েত সৈন্য তাদের হাতে বন্দি হলে তাদেরকে আফগানিস্তানের মাটিতেই বন্দি করে রাখতে হবে, পাকিস্তানের মাটিতে আনা যাবে না। আফগান মিলিট্যান্টরাও বুঝতে পারে যে, সোভিয়েত সৈন্যদের বন্দি করা ঝুঁকিপূর্ণ। আরেকটি আফগান মিলিট্যান্ট গ্রুপ ‘হেজব–এ ইসলামি’র নেতা গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার এই ঘটনার পর নির্দেশ দেন, ‘শুরাভিদের বন্দি কোরো না, তাদেরকে মেরে ফেলো!’

সোভিয়েত ইউনিয়নেও এই ঘটনাটি যতদূর সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়। কেবল সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা ‘তাস’–এর একটি প্রতিবেদনে এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়। সোভিয়েত সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, আফগানিস্তানে কোনো যুদ্ধ হচ্ছিল না, সোভিয়েত সৈন্যরা সেখানে কেবল আফগানিস্তানের ‘সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে সহায়তা’ করছিল। এমতাবস্থায় এই সংবাদ প্রচারিত হলে সোভিয়েত জনসাধারণ সরকারের কাছে এর ব্যাখ্যা দাবি করত, যে ঝুঁকি নিতে ক্রেমলিন আগ্রহী ছিল না।

কিন্তু এই ঘটনার কারণে ইসলামাবাদের ওপর মস্কো যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়। ১১ মে পাকিস্তানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভিতালি স্মিরনভ পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাদাবেরের ঘটনার জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আগ্রাসন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। ১৬ মে জাতিসংঘে আফগানিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে লেখা একটি চিঠিতে এই ঘটনার বিবরণ দেন এবং পাকিস্তানকে আফগানিস্তানের প্রতি আগ্রাসন চালানোর দায়ে অভিযুক্ত করেন।

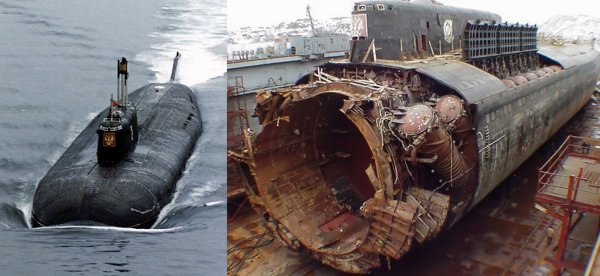

মস্কো ও কাবুলের জবাব কূটনৈতিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ঘটনার পর থেকে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বিমানবাহিনী পাকিস্তানি সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ শুরু করে, এবং অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পাকিস্তান এর কোনো জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকে। শুধু ১৯৮৫ সালেই সোভিয়েত বিমান হামলায় ৩০০ জনের বেশি পাকিস্তানি বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি এবং আফগান গোয়েন্দা সংস্থা ‘কেএইচএডি’ আক্রমণ চালিয়ে কমপক্ষে ২৩৪ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে খুন করে। ১৯৮৮ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত ওঝরি ঘাঁটিটি সোভিয়েত ও আফগান অন্তর্ঘাতের ফলে বিধ্বস্ত হয় এবং এর ফলে শতাধিক পাকিস্তানি নিহত ও ১,১০০ জনের বেশি গুরুতরভাবে আহত হয়, যাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী এয়ার কমোডর খাকান আব্বাসী।

১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বিমান ‘সি–১৩০ হারকিউলিস’, যেটিকে ‘পাক–১’ বলা হতো, বিধ্বস্ত হয়। পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হক, পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের সভাপতি ও আইএসআই–এর প্রাক্তন প্রধান জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান খান, পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনী জেনারেল চিফ অফ স্টাফের প্রধান জেনারেল মুহাম্মদ আফজাল, পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্নল্ড লুইস রাফেল এবং ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসে নিযুক্ত সামরিক অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হার্বার্ট ওয়াসোম, যারা ছিলেন আফগান যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যর্থতার মূল কারণ, এদের সবাই এই ঘটনায় নিহত হন। এই ঘটনা নিয়ে বহু ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচলিত, এবং ভারত, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তানি বিরোধী দলগুলো– এদের সবার দিকেই এই ঘটনার জন্য আঙুল তোলা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে, আফগান যুদ্ধ এবং বিশেষত বাদাবেরের ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কেজিবি এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিল।

তবে বাদাবেরের বিদ্রোহের ঘটনায় সোভিয়েত ও আফগান যুদ্ধবন্দিদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল, সেটি না-ও হতে পারত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী ও কেজিবির আর্কাইভ থেকে জানা গেছে, ১৯৮৫ সালের প্রথমদিকেই কেজিবি জানতে পেরেছিল যে, পাকিস্তানের বাদাবেরে কিছু সোভিয়েত সৈন্যকে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং সেখানে সোভিয়েত স্পেৎসনাজ পাঠিয়ে তাদেরকে মুক্ত করার জন্যও কেজিবি প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু তাদের পরিকল্পিত অভিযান চালানোর আগেই যুদ্ধবন্দিরা নিজেদের উদ্যোগে বিদ্রোহ করে এবং প্রাণ হারায়।

সোভিয়েত আমলে বাদাবেরের বিদ্রোহে অংশ নেয়া সোভিয়েত সৈন্যদের কোনো সম্মাননা প্রদান তো দূরে থাকুক, সরকারিভাবে তাদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোতে আফগান যুদ্ধে অংশ নেয়া সৈন্য ও দেশপ্রেমিক জনসাধারণের উদ্যোগে এই সৈন্যদের কয়েকজনকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়।

১৯৯৯ সালে আফগান যুদ্ধের সমাপ্তির ১০ম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রাইভেট আলেক্সান্দর জ্ভের্কোভিচকে বেলারুশীয় সরকার বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। ২০০৩ সালে প্রাইভেট সের্গেই লেভচিশিনকে ইউক্রেনীয় সরকার মরণোত্তর ‘অর্ডার অফ কারেজ’ (৩য় শ্রেণী) প্রদান করে এবং জুনিয়র সার্জেন্ট নিকোলাই সামিনকে কাজাখস্তানি সরকার মরণোত্তর ‘অর্ডার অফ আইবিন’ (৩য় শ্রেণী) প্রদান করে। ২০০৬ সালে জুনিয়র সার্জেন্ট সের্গেই করশেঙ্কোকে রুশ সরকার মরণোত্তর ‘অর্ডার অফ কারেজ’ (৩য় শ্রেণী) প্রদান করে। সর্বশেষ ২০১০ সালে বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রাইভেট ভিক্তর দুখোভচেঙ্কোকে ইউক্রেনীয় সরকার মরণোত্তর ‘অর্ডার অফ কারেজ’ (৩য় শ্রেণী) প্রদান করে।

১৯৯৪ সালে রুশ–কাজাখ চলচ্চিত্র নির্মাতা তিমুর বেকমামবেতভ বাদাবেরের বিদ্রোহের ঘটনাকে ভিত্তি করে ‘পেশোয়ার ওয়াল্টজ’ (Пешаварский вальс) নামক দেড় ঘণ্টার একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ২০১৮ সালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রুশ প্রযোজক কিরিল বেলেভিচ ‘বাদাবের দুর্গ’ (Крепость Бадабер) নামক ৪ পর্বের একটি মিনি–সিরিজ নির্মাণ করেছেন।