আদিম মানুষের বর্বরতা ঘুচিয়ে আধুনিক সভ্য মানুষ হওয়ার পেছনে পোশাক যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এই পোশাক শিল্পেও এসেছে অনেক উন্নতি। প্রকৃতি দিয়েছে পোশাক তৈরীর নানা উপাদান। এসব উপাদানের মধ্যে সিল্ককে অন্যতম একটি উপাদান হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সিল্কের তৈরী কাপড় বা অন্যান্য বস্তু আদিতেও যেমন নিজের গৌরব নিয়ে মাথা উঁচু করে থাকতো, আধুনিক সময়েও তার সেই গৌরব অক্ষতই আছে। এই লেখায় থাকছে সিল্ক, সিল্কের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি নিয়ে কিছু তথ্য।

সিল্কই প্রকৃতি প্রদত্ত একমাত্র সুতা (খুব সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে ফাইবার বা আঁশ) যা অবিচ্ছিন্ন। সাধারণত তুলা/কটন (Cotton), হেম্প (Hemp), লিনেন (Linen) বা ঊল (Wool) যে ফাইবারের কথাই বলি না কেন, সকলেরই একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে যা তুলনায় অধিক ছোট। পাঁট থেকে প্রাপ্ত ফাইবারও কিছুটা দীর্ঘ হয়ে থাকে, কিন্তু সেটাও সিল্কের তুলনায় কিছুই নয়। ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকেও সিল্কের খ্যাতি আছে অত্যধিক। ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত ফাইবারসমূহের মধ্যে সিল্ক অদ্যাবধি অন্যতম হয়ে আছে।

সিল্কের আবির্ভাব

সিল্কের উৎপত্তিস্থল হিসেবে চীনের কথাই ইতিহাসে বলা আছে। তাও প্রায় নব্য প্রস্তর যুগের (New Stone Age) শেষের দিকে। সিল্কের প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে এটি পাওয়া যেত চীনের ইয়াংশাও সংস্কৃতির (Yangshao Culture) সময়ে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৪,০০০ অব্দে। একই সময়ে প্রিমিটিভ লুমের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়েছিলো। এখন পর্যন্ত পাওয়া সিল্কের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গিয়েছে সিল্কের তৈরী কাপড় যা দিয়ে শিশুকে জড়িয়ে রাখা হত। কার্বং ডেটিং অনুসারে এর সময় পাওয়া গিয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬৩০ অব্দের দিকে। পরবর্তীতে শ্যাং রাজবংশের (Shang Dynasty) কবর খুঁড়ে সিল্কের আরো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

চীনের সিল্ক কাপড় বোনার দৃশ্য

সম্রাজ্ঞী সাই লিং শি

চীনের বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াস (Confucius) এর রচনা থেকে এবং চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে চীনের সম্রাট হুয়াং তাই (Huang Ti, যিনি Yellow Emperor নামেও পরিচিত ছিলেন) এর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী সাই লিং শি (Hsi Ling Shi) এর হাতেই সর্বপ্রথম আশ্চর্যজনকভাবে এবং অজান্তেই সিল্কের আবিষ্কার হয়।

একদিন সম্রাজ্ঞী লিং শি বাগানে বেড়ে ওঠা তুঁত গাছের নিচে বসে নিরিবিলি চা পান করছিলেন। এমন সময় গাছ হতে রেশম পোকার কোকুন এসে পড়ে তার গরম চায়ে। যখন কোকুনটি তিনি তুলতে চেষ্টা করেন তখনই ঘটে আসল ঘটনা। সম্রাজ্ঞী অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, আস্তে আস্তে কোকুনের পাক খুলতে শুরু করেছে এবং তিনি এক সময় অবাক হয়ে দেখেন যে, কোকুন থেকে দ্যুতিময়ী সুতা সদৃশ পদার্থ বেরিয়ে আসছে।

যদিও তিনি প্রথমে জানতেন না যে, সেগুলো কিভাবে এলো। তিনি এর রহস্য খুঁজতে শুরু করলেন তুঁত গাছে এবং আবিষ্কার করলেন এই কোকুনের রহস্য। তুঁত গাছে বাসা বেঁধেছিলো অসংখ্য রেশমপোকা (বৈজ্ঞানিক নাম Bombyx mori)। তাদের তৈরী কোকুন থেকেই রাণী সর্বপ্রথম খোঁজ পেলেন সিল্ক নামক সুতার এবং তিনিই প্রথম শুরু করলেন রেশম চাষ যাকে কৃষিবিজ্ঞানের ভাষায় এখন বলা হয়ে থাকে সেরিকালচার (Sericulture)। এভাবেই সম্রাজ্ঞী লিং শি এর দ্বারা সিল্কের শুরু। এই দিক থেকে তাকে চীন পুরাণে সিল্কের দেবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তুঁত গাছের শাখা

তুঁত পাতা ভক্ষণরত রেশম মথ ও কোকুন

এই কাহিনী বাস্তব না অবাস্তব সেটা নিয়ে গবেষকদের মতবিরোধ আছে। কিন্তু তাঁরা এটা নিশ্চিত করেছেন যে, সিল্কের উৎপত্তি চীনেই হয়েছে এবং চীন প্রায় ৩ সহস্রাব্দ পর্যন্ত সিল্কের এই তথ্যকে গোপন করে রেখেছিলো এবং ব্যবসাকে বাইরের দেশে প্রকাশ করে নি। অনেকটা একচেটিয়াভাবেই তারা সিল্ক উৎপাদন করতো।

প্রথমদিকে সিল্কের তৈরী কাপড় ছিলো আভিজাত্যের প্রতীক। কারণ তখন কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনই সিল্কের কাপড় ব্যবহার করতো। রাজপরিবারে সিল্কের কাপড় পরিধানের ব্যবস্থা ছিলো রঙের ভিত্তিতে। অর্থাৎ রাজা বা সম্রাট পরতেন সাদা সিল্কের কাপড়, কিন্তু রানী বা সম্রাজ্ঞী এবং তাদের ছেলেমেয়েরা পরতো হলুদ সিল্ক কাপড়। তবে সিল্ক কেবল কাপড় হিসেবেই ব্যবহৃত হত না। এর উপর লেখার প্রচলনও ছিলো তখন। সিল্ক থেকে তৈরী কাগজ ছিলো সব থেকে দামী কাগজ যা রাজকার্যেই ব্যবহার হত।

আস্তে আস্তে সিল্ক আভিজাত্যের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসে যা চীনের ভৌগলিক ও সামাজিক সমৃদ্ধিতে তখন অবদান রেখেছিলো অনেক। একসময় এই গণ্ডি চীনের বাইরে প্রায় এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সিল্কের ঔজ্জ্বল্য ও বিশেষ গঠনবিন্যাস এর কারণে খুব শীঘ্রই যেসব দেশে বা অঞ্চলে চীনদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করতে যেত, সেসব অঞ্চলে এটি হয়ে উঠতে লাগলো জনপ্রিয় প্রসাধনের সামগ্রী।

উজ্জ্বলতায় ভরা সিল্কের কাপড়

সিল্কের আবিষ্কারের পর চীন খুব ভালোভাবেই এই মূল্যবান বস্তুর গুরুত্ব ও তাদের জন্য এর অপার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পেরে সিল্ককে করে রেখেছিলো গণ্ডিবদ্ধ ও অত্যন্ত গোপনীয়। চীনা বণিকেরা প্রায় ৩০টি দেশে তখন ব্যবসা করতে পাড়ি জমালেও কোনো দেশই সিল্ক উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে নি। রেশম ও সিল্কের গোপনীয়তার স্বার্থে দেশটির সীমান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত রক্ষীরা বাণিজ্যে যাওয়া বণিকদের তল্লাশী করে দেখত যেন কেউ রেশমপোকা, রেশমপোকার ডিম বা কোকুন পাচার করতে না পারে। যদি কেউ ধরা পড়ে যেত, তখন তার একমাত্র শাস্তি ছিলো মৃত্যুদণ্ড। ফলে শাস্তির ভয়ে কেউ অবৈধভাবে পাচার করতে সাহস করতো না। এভাবেই চীন প্রায় ৩ হাজার বছর সিল্ককে একচেটিয়া করে রেখেছিলো। সিল্ক রোড উন্মুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত সিল্ক কেবল চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

যদিও চীন পুরাণ অনযায়ী চীন থেকে সিল্কের এই গোপনীয়তা গণ্ডিবদ্ধ থাকে না কোনো এক রাজকন্যার কারণে। রাজকন্যা খোটান রাজ্যের (টাকলা মাকান মরুভুমির একটি অঞ্চল) যুবরাজের সাথে প্রণয়াবদ্ধ ছিলো। রাজকন্যার বিয়ের পর সে তার প্রিয় সিল্কের কাপড় ছাড়া যেতে নারাজ হওয়ায় তাকে বাধ্য হয়ে সিল্কের কাপড় নিয়ে যেতে দেয়া হয়। ফলে চীনের গণ্ডি থেকে সিল্ক আদতে বেরিয়ে পড়ে এবং সিল্ক রপ্তানির উপর রাজকীয় নিষেধাজ্ঞার কোনো অস্ত্বিত্ব থাকে না। তবে সিল্কের কাপড় চীনের গণ্ডির বাইরে গেলেও সেরিকালচার গুপ্তই ছিলো হাজার বছর।

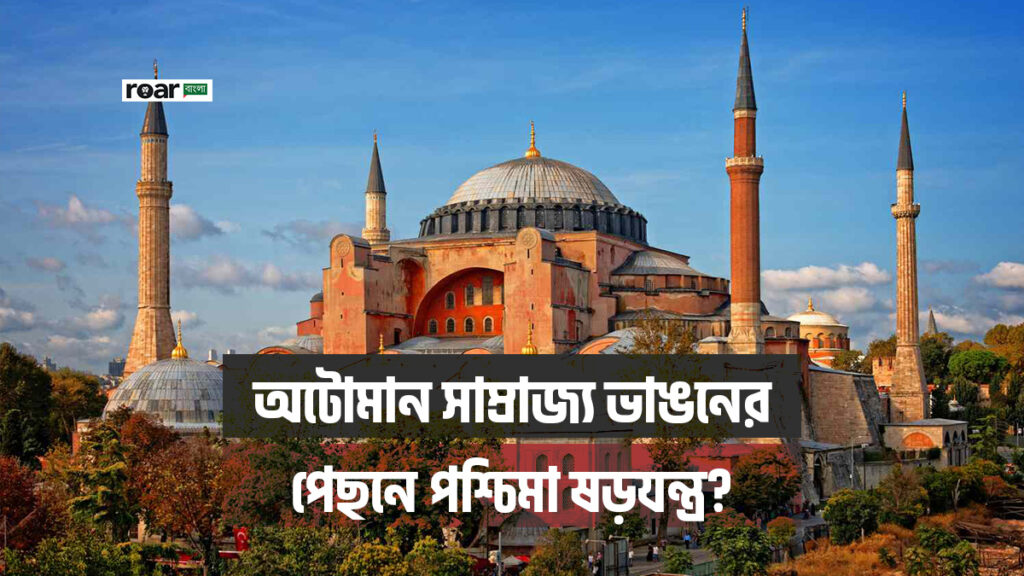

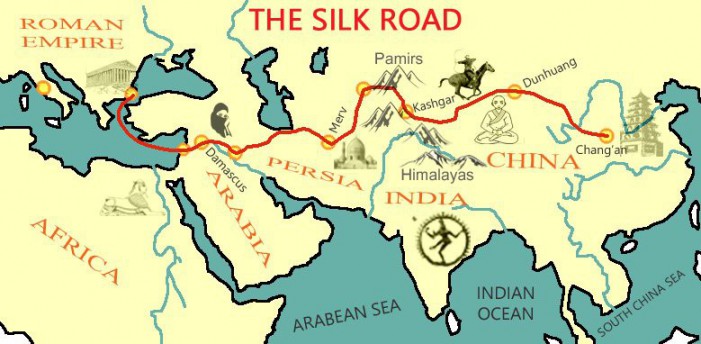

সিল্ক রোড

চীনের বাইরে বিদেশী এই ফেব্রিকের চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে বণিকদের লাভ। একসময় চীন হতে এত সিল্কের কাপড় রপ্তানি হতে লাগলো যে, চীন থেকে যে পথ দিয়ে সিল্ক নিয়ে যাওয়া হতো সেই পথের নাম হয়ে গেলো সিল্ক রোড। এই রাস্তা দিয়েই পশ্চিমা দেশসমূহে সিল্ক নিয়ে যাওয়া হত এবং সেসব দেশ থেকে সিল্কের বিনিময়ে সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, ঘোড়া এবং ঊল নিয়ে আসা হতো। মজার বিষয় হচ্ছে, সেই সময় সোনার থেকেও সিল্ককে মূল্যবান হিসেবে বাণিজ্য করা হতো।

সিল্ক রোড ম্যাপ

তবে ব্যবসা যতই লাভজনক হোক না কেন, এই পথ অতিক্রম করাই ছিলো যেন অত্যন্ত কঠিন কাজ। পশ্চিম চীন থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ৪০০০ মাইল। চীনের বিখ্যাত গ্রেট ওয়াল পার হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়ার পর এবং টাকলা মাকান মরুভূমি পার হয়ে পথে পড়ে পামির পর্বতমালা। পামির পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে সামনে বর্তমান আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের পূর্বদিকে গিয়ে দামেস্ক অঞ্চল। এই অঞ্চল পার হলেই ভূমধ্যসাগর। বণিকেরা এই সাগরপথেই বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য জাহাজ ভাসাতো। তাদের মূল বাণিজ্য হতো রোম সাম্রাজ্যে।

চীনের বাইরে সিল্কের বিস্তৃতি

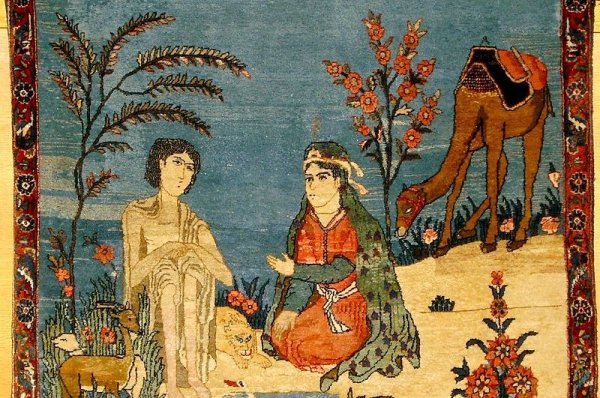

চীন দীর্ঘ ৩ হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দের আগে পর্যন্ত সিল্কের গোপনীয়তা রক্ষা করে রেখেছিলো। কিন্তু গোপন জিনিস আর কতকাল গোপন থাকতে পারে। তবে প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে কয়েকজন জাপানি নাগরিক চীন থেকে কিছু রেশমপোকার ডিম ও চারজন চীনা যুবতী রমণী নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং তাদের কাছ থেকে জোর করেই সিল্কের উৎপাদন পদ্ধতি শিখে নেয়। এর মধ্যে কোরিয়া তাদের নিজ দেশে সিল্কের উৎপাদনের তাগিদ অনুভব করলো। তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ চীন থেকে সম্পূর্ণভাবে কোরিয়ায় অভিবাসী হওয়া নাগরিকদের কাছে। এরপর সিল্কের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে ভারত, জাপান এবং পারস্য (বর্তমান ইরান) পর্যন্ত।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দিকে গ্রীসে সিল্ক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বণিকেরা সিল্কের বিপরীতে সোনা, আইভরি, ঘোড়া বিনিময় করতো। গ্রীক নাগরিকেরা চীনের প্রস্তুতকৃত সিল্কের তারিফ করতো এবং নিজেরাও চেষ্টা করতো তুঁত গাছের চাষ করতে ও রেশমপোকার চাষ করতে। তাদের অনেকেই মনে করতো যে তুঁত গাছের পাতা থেকে চীন সিল্ক তৈরী করে থাকে। পরবর্তীতে রোমান সাম্রাজ্যে এর বিস্তার ঘটে এবং সিল্কের জনপ্রিয়তার কারণে অনেক পরে হলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাত ধরে প্রবেশ করে ইউরোপ সমাজে। দশম শতকে আন্দালুসিয়া ছিলো ইউরোপের সবথেকে সমৃদ্ধ সিল্ক উৎপাদন কেন্দ্র।

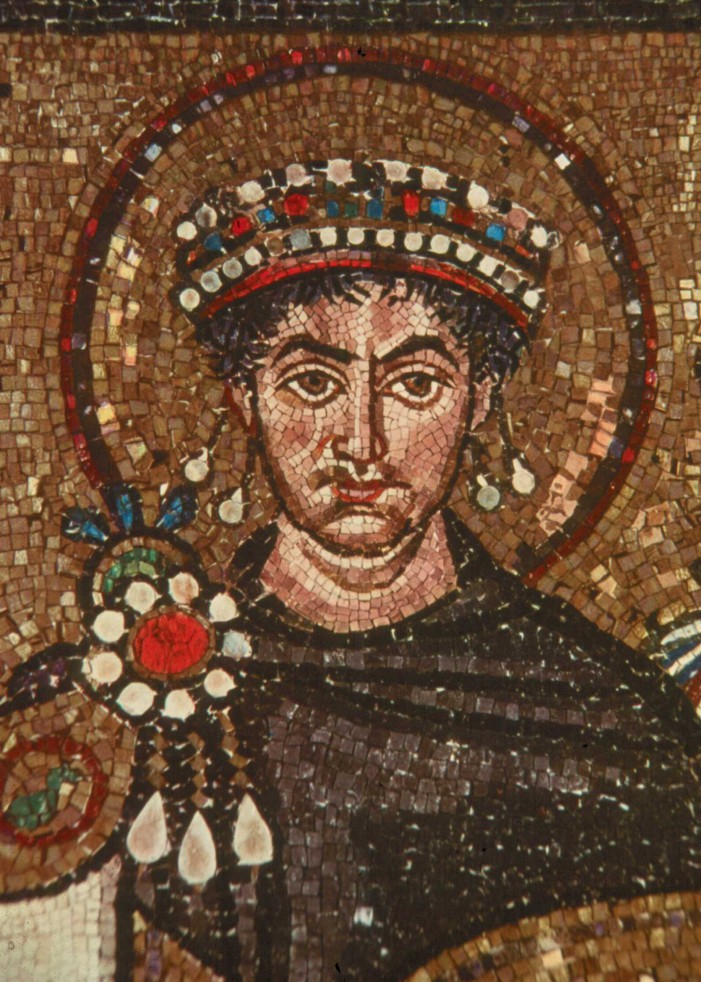

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

প্যালেস্টাইনের পণ্ডিত প্রকোপিয়াস (Procopius of Caesarea) এর ধারণা ও মতামত অনুযায়ী প্রায় ৫৫২ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান রেশমপোকার ডিম সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তিনি তার অধীনে কাজ করা দুজন সন্ন্যাসীকে মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করেন। সন্ন্যাসী দুইজন ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে করে রেশমপোকার ডিম অবৈধভাবে পাচার করে আনতে সমর্থ হয়। যদিও তারা যখন ডিম নিয়ে আসছিলো, তখন বাঁশের ভেতরই ডিম ফুটে যায়। তবে তখনো ভেতরে কোকুন তৈরী হতে পারে নি।

তারা এই ডিম নিয়ে কন্সট্যান্টিনোপোলে আসে। কন্সট্যান্টিনোপোলের গির্জা থেকে এই সিল্ক দিয়ে রাজার পোশাক তৈরী করে দেয়া হয় তখন এবং সিল্ক উৎপাদনেরও সূচনা করে। তারা মিশরীয় বয়ন পদ্ধতি দ্বারা সিল্কের কাপড় বোনা শুরু করে যা ছিলো বাইজান্টাইন সিল্ক কাপড়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সাম্রাজ্যও চীনের মতো অনেক দিন সিল্ক ও রেশমপোকাকে গোপন করে রেখেছিলো এবং কয়েক শতক ধরেই সিল্ক ও সিল্ক কাপড়ের উৎপাদন ছিলো তাদের একচেটিয়া আধিকারে।

জাস্টিনিয়ানের অধীনস্থ সন্ন্যাসীদের দ্বারা রেশমপোকার ডিম স্মাগলিং

প্রায় সপ্তম শতকের দিকে পারস্য সাম্রাজ্য আরবের অধীনে চলে আসে। তখন আরবীয়রা সিল্ক ও সিল্কের প্রস্তুতপ্রণালী রপ্ত করে এবং একে উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি এবং স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত করে। পরবর্তীতে প্রায় ত্রয়োদশ শতকে ইতালিও সিল্কের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। সেই সময় ভেনিস ছিলো বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান। ভেনিসের বণিক সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সিল্কের ব্যবসা করতো এবং তারা রেশম চাষী ও সিল্ক প্রস্তুতকারীদের সম্পূর্ণভাবে ইতালিতেই বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করতো। সেই সময়ে ইতালিয়ান সিল্কের বাজার ছিলো তুঙ্গে। এমনকি এখনো ইতালির কোমো শহরে প্রক্রিয়াজাতকৃত সিল্কের যথেষ্ট সুনাম আছে বিশ্বব্যাপী।

ইতালিয়ান সিল্কের জনপ্রিয়তার কথা শুনে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ইতালিয়ান সিল্ক প্রস্তুতকারকদের ফ্রান্সে আমন্ত্রণ জানান এবং ফ্রান্সে সিল্ক উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। এই আহ্বানে সত্যই ফ্রান্সের লিওন শহরে সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রায় সতেরো শতকের দিকে ফ্রান্সে প্রস্তুতকৃত সিল্কের জনপ্রিয়তা ইতালিয়ান সিল্ককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। কারণ প্রথমদিকে ইতালিয়ান সিল্কের গুণগত মান এবং বাজারদর অধিক থাকলেও ইতালিয়ান কারিগরেরা এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হননি। সেদিক থেকে ফ্রান্সে উৎপাদিত হওয়া সিল্ক জনপ্রিয় হতে থাকে।

লিওন শহর প্রথমে এত জনপ্রিয় ছিলো না। সিল্কের চাহিদা দেখে রাজা একাদশ লুইস সিল্ক উৎপাদনের জন্য লিওন শহরে সরকারীভাবে সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন। সিল্কের কাপড় তৈরী করতে লিওন শহরে বসানো লুমগুলো আজও তাদের অপূর্ব বয়নকৌশলের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে।

এদিকে চীন থেকে সারা বিশ্বে সিল্কের ছড়িয়ে পড়ার পরিণামে এবং চীন সিল্ক উৎপাদনের গোপনীয়তা হারিয়ে তাদের অবস্থান নষ্ট করে ফেলেছিলো। কিন্তু আস্তে আস্তে সিল্ক রপ্তানিকারক হিসেবে আবার নিজেদের জায়গা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে।

সেরিকালচার ও সিল্কের বর্তমান অবস্থা

প্রায় ঊনিশ শতকের দিকে শিল্পায়নের ব্যাপকতা দেখা দিলেও ইউরোপীয় সিল্ক ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপক ধ্বস দেখা যায়। এর মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে জাপানে উৎপাদিত হওয়া সস্তা সিল্ক। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত করে দেয়ার পর এই খাল দিয়ে জাপানিজ সিল্কের আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিলো। ফলে ইউরোপিয়ান সিল্কের চাহিদা কমে গেলো। সেই সাথে কৃত্রিম সুতা (যাকে টেক্সটাইলের ভাষায় বলা হয় Man-made fiber) যেমন নাইলন আবিষ্কারের ফলে সেটা সিল্কের জায়গা দখল করে নিতে লাগলো আস্তে আস্তে। তাছাড়া পরপর ২টি বিশ্বযুদ্ধের কারণে জাপান থেকে ইউরোপে সিল্কের কাঁচামাল আমদানি ও সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে যা ইউরোপে সিল্কের উৎপাদন হ্রাস করে।

উজ্জ্বল সিল্ক ফাইবার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান আবার সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিকে ঢেলে সাজিয়ে তোলে। তবে এরপর ইউরোপ আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি। ফলে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জাপানই ছিলো সিল্কের স্বর্গ। জাপান থেকেই সর্বাধিক পরিমাণে সিল্ক ও সিল্কের কাঁচামাল রপ্তানি করা হতো।

প্রায় সিল্কের মতো উজ্জ্বল নাইলন

এদিকে সিল্কের আদি জন্মভূমি চীন তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছিলো। কিন্তু একসময় আবার সেই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে এবং অবশেষে আবারো চীন বিশ্বের সবথেকে বৃহৎ সিল্ক উৎপাদক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিকরা এই বাস্তবতাকে ‘বুমেরাং নীতি’ (boomerang principles) বলে মনে করেন, অর্থাৎ যেখান থেকেই উৎপত্তি হয়েছিলো এবং সমৃদ্ধ করেছিলো পরিশেষে সেই দেশকেই আবার সমৃদ্ধ করলো। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১,২৫,০০০ মেট্রিক টন সিল্ক উৎপাদিত হয় যার দুই-তৃতীয়াংশই চীন থেকে আসে।

রেশম মথ, কোকুন ও সিল্ক তৈরী

Bombyx mori মথ

সেরিকালচারের মাধ্যমে কোকুন তৈরীর জন্য Bombyx mori টাইপের রেশমপোকা সবথেকে ভালো। তবে কখনো কখনো Bombyx mandarina টাইপের রেশমপোকা থেকেও সিল্কের উৎপাদন হতে পারে। সাধারণত পোকাগুলো বছরে একবার ডিম পাড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে বছরে ৩-৪ বার ডিম পাওয়া সম্ভব। একটি স্ত্রী মথ একইসাথে ৩৫০-৪০০টি ডিম পাড়ে এবং তাড়াতাড়ি মারা যায়। রেশম মথের বৈশিষ্ট্য সাধারণত বংশানুক্রমিক হওয়ায় যদি কোনো মাতৃ মথের সমস্যা দেখা দেয়, তখন ডিমসহ তাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। ডিম থেকে লার্ভা পাওয়া যায়। ২০-৩০ দিন পর্যন্ত এদেরকে দিনে পাঁচবার করে তুঁতপাতা খাওয়ানো হয়। এর মধ্যে লার্ভাগুলো চারবার খোলস পাল্টায়। এবার তারা কোকুন তৈরীর জন্য প্রস্তুত হয়।

বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের কোকুন

সাধারণত রেশম লার্ভার মুখগহ্বর দিয়ে একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ ক্ষরিত হয় যা পরিবেশে বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে যায়। এই লালা দিয়ে লার্ভাগুলো নিজের চারদিকে আবরণ তৈরী করে, একেই কোকুন বলে। সেরিসিন নামক পদার্থ দিয়ে কোকুনের সুতা সদৃশ পদার্থ লেগে থাকে। কোকুন দেখতে অনেকটাই ডিম্বাকার এবং সাধারণত সাদা রঙের হয়ে থাকে। সিল্ক উৎপাদনের জন্য কোকুন তৈরীর এই ধাপই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

কোকুনগুলোকে গরম পানিতে সিদ্ধ করা হচ্ছে

পরিপূর্ণ কোকুনকে এরপর রঙ ও আকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় এবং শেষে গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয়। কয়েক মিনিট সিদ্ধ করার পর কোকুনগুলো উঠিয়ে আনা হয় এবং ডিসেক্টিং নিডল (Dissecting needle) দিয়ে কোকুন থেকে সুতার মূলপ্রান্ত বের করা হয়। একবার সুতার প্রান্ত পেয়ে গেলে সেটা ধরে আস্তে আস্তে টান দিলেই অবিচ্ছিন্ন সুতার আকারে সিল্ক বের হয়ে আসে। উল্লেখ্য প্রাকৃতিক ফাইবারের মধ্যে সিল্কই একমাত্র ফাইবার যা অবিচ্ছিন্ন এবং প্রতিটি কোকুন থেকে একটি সুতাই পাওয়া যায় যদি ছিড়ে না যায়।

সিদ্ধ কোকুন থেকে সুতা ছাড়ানোর দৃশ্য

প্রযুক্তিগত কল্যাণে সিল্কের বিকল্প হিসেবে নাইলন, পলিস্টার সহ আরো নানা রকম কৃত্রিম সুতা আবিষ্কৃত হলেও সিল্কের গ্রহণযোগ্যতা আগের মতোই আছে। হয়তো চাহিদাগত দিক থেকে কিছুটা কমে গেছে সিল্কের ব্যবহার। আদিতে এর গ্রহণযোগ্যতা এমনি ছিলো যে, একে সোনার চেয়ে মূল্যবান হিসেবে ধরা হতো।

তথ্যসূত্রঃ

১) texeresilk.com/article/history_of_silk

২) en.wikipedia.org/wiki/History_of_silk

৩) cocoon.org/silk-made-from-cocoon/

৪) teonline.com/knowledge-centre/silk-manufacturin-process.html

৫) silk-road.com/artl/silkhistory.shtml