অ্যাডি কার্ড অভাবের তাড়নায় স্কুল ছেড়ে যখন তুলার কারখানায় কাজ শুরু করে তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। বয়স্কা নারীদের মতো করে বাঁধা চুলে, নোংরা ঢিলে ঢালা কাজের পোশাকে কাজ করতে দেখে তার বয়স অনুমান করা কিছুটা কঠিনই ছিল। শীর্ণকায় হাতগুলো সারাক্ষণ ব্যস্ত, খালি পা দুটি কালো, তৈলাক্ত। অবশ্য তার একজোড়া জুতো ছিল, কিন্তু সেটি পায়ে দিয়ে কাজে এসে তা নষ্ট করতে চায়নি। তুলার কলের চরকিগুলো তার থেকে উঁচুতে হওয়ায়, একটি জুতোর বাক্সে দাঁড়িয়ে তাকে প্রতিদিন কাজ করতে হতো দশ ঘন্টা।

১৯১০ সালে যখন নর্থ পাওনালের তুলার কারখানায় অ্যাডি কার্ডের এই ছবিটি তোলা হয়েছিল তখন গোটা আমেরিকা জুড়েই তার মতো ১৮ লক্ষাধিক শিশু বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল, সংখ্যাটা আরেকটু সহজভাবে বললে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন। তাদের বেশিরভাগকেই দিনে ১২ ঘন্টার বেশি, সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করতে হতো নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভবের কারণে বদলে যায় উৎপাদন এবং বন্টনের চিত্র। সাথে সাথে শ্রমব্যবস্থায় বেশ পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠা যান্ত্রিক কলকারখানাগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল সস্তা শ্রমের, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই কাজ করে উৎপাদনের ধারা বজায় রাখবে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব কাজের জন্য বেছে নেয়া হতো শিশুদের।

শিশুদেরকে বেছে নেওয়ার কারণগুলো খুবই সহজ। শিশু শ্রমিকদের মাঝে শ্রমিক-সংগঠন গড়ে দাবি আদায়ের আন্দোলন করার সম্ভবনা ছিল না, তাই তাদের সামলানো ছিল সহজ। একজন প্রাপ্তবয়স্ককে কোনো কাজের জন্য যে বেতন দেওয়া হতো, একই কাজে শিশুদের দেওয়া হতো তার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। আবার যেহেতু এসব কাজের জন্য আলাদা কোনো দক্ষতার প্রয়োজন নেই, তাই সেসব কাজে শিশুদের নিয়ে উৎপাদন খরচ কমিয়ে লাভ করার সুযোগ ছিল কারখানা মালিকদের।

অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের ছোট শিশুদের এসব কাজে পাঠাতে বেশি ভাবতো না। কারণ শিশুশ্রম বেশ লাভজনক হওয়ায়, মালিকরা প্রাপ্তবয়স্কদের সরিয়ে সেসব কাজে নিয়োগ করছিল শিশুদের। ফলে দেখা যেত পরিবারে বয়স্করা যেখানে তেমন অর্থ আয় করতে পারছিল না সেখানে শিশুদের আয় তাদের সংসারে বাড়তি অর্থ যোগ করত যার মাধ্যমেই তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। শিশুরাও মনে করত এটাই তাদের জীবন। যাদের এই বয়সে স্কুলে বা খেলার মাঠে থাকার কথা ছিল, তাদেরকেই জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। আমেরিকান নাগরিক এবং সরকার এটা জানতো দেশজুড়ে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তারা এর ভয়াবহতা যথাসময়ে ঠিকভাবে বুঝতে পারত না, যদি না সেই শিশুদের দেখা হত একজন মানুষের সাথে। তিনি হলেন লুইস হাইন।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অনেক আমেরিকান শিশুশ্রম পুরোপুরি বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা শিশুশ্রমকে আখ্যায়িত করে ‘শিশু দাসত্ব’ হিসেবে। তারা বুঝতে পেরেছিল এত দীর্ঘসময় কাজ শিশুদের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ছিনিয়ে নিচ্ছিল তাদের শৈশব এবং সুন্দর একটি ভবিষ্যতের আশা। খনির নিকষ অন্ধকারে, ফ্যাক্টরির উত্তপ্ত চুল্লির সামনে কিংবা উচ্চ আওয়াজে ঘুরতে থাকা তুলার কলের চরকিতে কাজ করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সময় কোথায় তাদের? অর্থাৎ এই শ্রম তাদের জীবনের কোনো পরিবর্তন এনে দিতে পারবে না, বরং তাদের বন্দি করে রেখেছিল নিরক্ষরতা এবং দারিদ্রতার এক চক্রে। শিশুশ্রম নিয়ে বিতর্ক যখন বেড়ে যাচ্ছিল তখন বেশ কিছু অঙ্গরাজ্য শিশুদের বেতন এবং কাজের সময় নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত সেসব আইনের আছে প্রচুর ফাঁকফোকর এবং তা দিনশেষে মালিকদের পক্ষেই যেত।

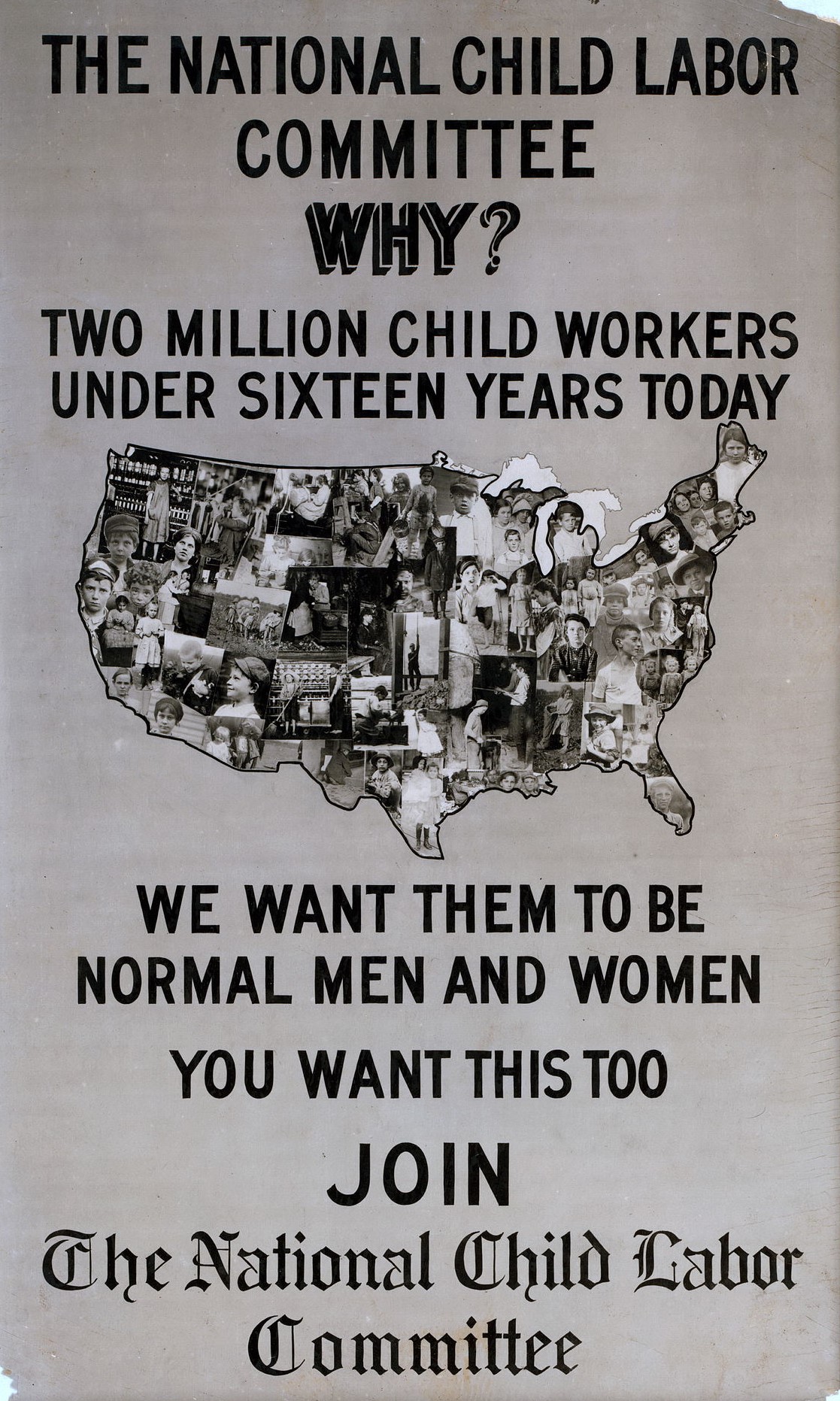

এইসব কিছুই মাথায় রেখে ১৯০৪ সালে কিছু প্রগতিশীল সংস্কারকের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে ‘ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার কমিটি’। তারা বিশ্বাস করত সুস্থ, হাসিখুশি এবং স্বাভাবিক শৈশব প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার। তাই সেই অধিকার পাইয়ে দিতে তারা লড়াই করছিল শিশুশ্রম বন্ধে কঠোর আইন এবং সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য। তাদের দাবি ছিল, ১৪ বছরের নিচে কোনভাবেই কোনো শিশুকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া যাবে না, আর খনির মতো বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে নূন্যতম বয়স হতে হবে ১৬। তারা আরো চেয়েছিলেন প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো সমর্থন আদায়ের জন্য, তারা গোটা আমেরিকাকে দেখাতে চেয়েছিলেন শিশুশ্রমের ভয়ানক রূপ যা আগে কখনোই তাদের সামনে আসেনি। তাই তারা প্রথমেই এই কাজের জন্য একজন অনুসন্ধানী ফটোগ্রাফারকে নিযুক্ত করেন। লুইস হাইন ছিলেন সেই ফটোগ্রাফার যিনি পরবর্তী দশ বছর ধরে NCLC (ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার কমিটি) এর হয়ে পুরো আমেরিকা ঘুরে শিশুশ্রমিকদের ছবি তুলেছেন।

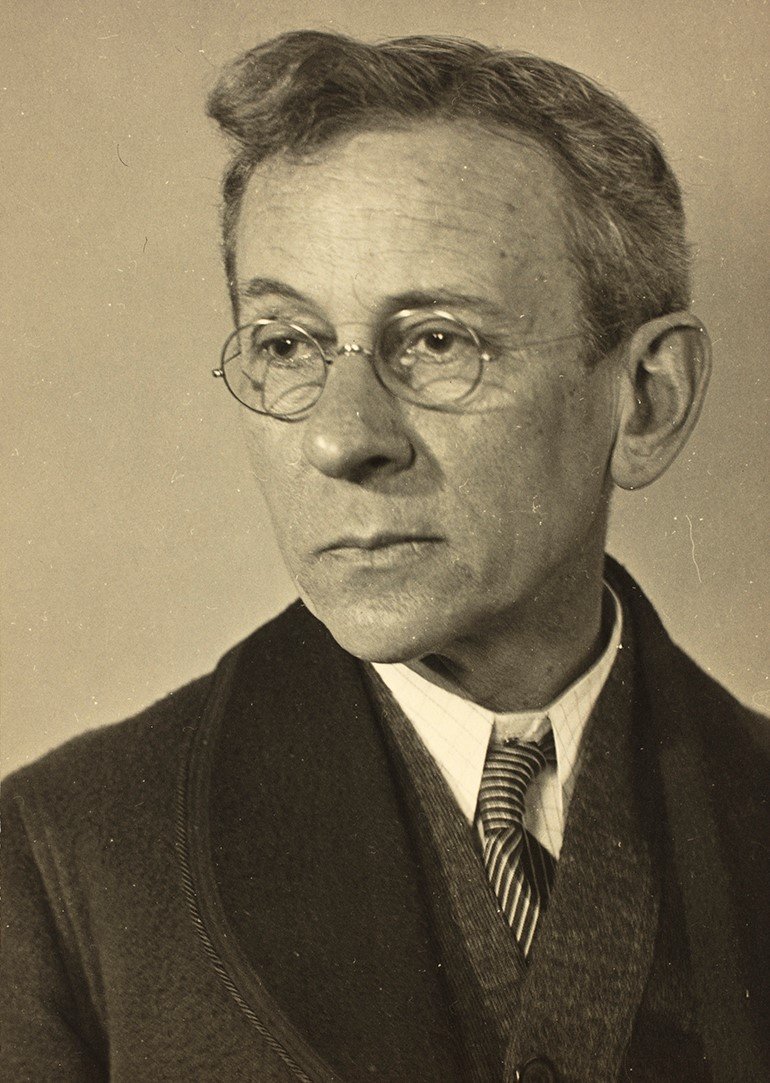

অশকশ, উইসকনসিনের ডগলাস এবং সারাহ হাইনের ঘরে ১৮৭৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন লুইস উইকস হাইন। জীবনের বেশিরভাগ সময় শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা লুইস হাইন, জীবনের শুরুতেই খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন শ্রমিকদের অবস্থা এবং দূর্দশা। ডগলাস হাইন যখন এক দুর্ঘটনায় মারা যান তখন লুইস হাইন সবে স্কুলের পাঠ চুকিয়েছেন। বাবাকে হারিয়ে ১৮ বছর বয়সেই পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে একটি ফার্নিচার ফ্যাক্টরিতে কাজ নিতে হয়েছিল তাকে। দিনে ১৩ ঘণ্টা, সপ্তাহে ছয়দিন ভারী আসবাবপত্র টেনে সপ্তাহে ৪ ডলার হাতে ঘরে ফিরতেন তিনি। সেই ফার্নিচার ফ্যাক্টরি ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার পর কখনো তিনি কাঠ কেটেছেন, কখনো কাপড়ের দোকানে পণ্য পৌছে দিয়েছেন, কখনো দরজায় দরজায় ঘুরে পানি বিক্রি করেছেন, আর সবশেষে কাজ করেছেন ব্যাংকের দ্বাররক্ষকের হিসেবে।

হাইন তার জীবনকে এসবের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি, তাই এতকিছুর মাঝেও তিনি তার লেখাপড়া চালিয়ে যান। ইউনিভার্সিটি অভ শিকাগোতে শিক্ষাকতা নিয়ে লেখাপড়া করার সময়ে জন ডুয়ের প্রগতিশীল শিক্ষাদান তত্ত্বে তিনি দারূণভাবে অনুপ্রাণিত হন। এরপর ভাগ্য বদলের আশায় নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমান এবং সেখানে একটি ইথিকাল স্কুলে পরিবেশ এবং ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সেই স্কুলের অধ্যক্ষ ফ্র্যাঙ্ক ম্যানি চেয়েছিলেন স্কুলের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদিগুলো ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে। যদিও লুইস হাইন এর আগে কখনোই ক্যামেরা সামলাননি, তারপরেও ফ্র্যাঙ্ক ম্যানি স্কুল ফটোগ্রাফারের দায়িত্বটি তাকেই দেন।

লুইস হাইনের ১০ ডলারের ক্যামেরাটা ১৯০৪ সালের তুলনায়ও বড্ড সেকেলে ছিল। খুবই সাধারণ ৫*৭ ইঞ্চি বক্স টাইপ ক্যামেরা, সাথে পুরোনো বাল্ব শাটার, গ্লাস-প্লেট নেগেটিভ এবং আলোকিত করার জন্য ম্যাগনেসিয়াম ফ্ল্যাশ পাউডার। সেই ক্যামেরা হাতে স্কুলের কার্যক্রমের ছবি তুলতে গিয়ে তিনি খুব দ্রুতই ফটোগ্রাফির প্রতি নিজের অজানা ভালোবাসা খুঁজে পান। তিনি বুঝতে পারেন এই আলোকচিত্র শিক্ষাদানের বেশ চমৎকার একটি মাধ্যম হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পাশাপাশি তারা নিজেরাও বেশ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে মুহুর্ত ধরে রাখার এই শিল্পের প্রতি। তাদের নিয়ে হাইন গঠন করেন স্কুলের ক্যামেরা ক্লাব, সেখানে স্কুল ছুটির পর হাইন তার শিক্ষার্থীদের সাথে ফটোগ্রাফি চর্চা করতেন।

সেই সময়টাতেই দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ অভিবাসনের আশায় এলিস আইল্যান্ডের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছিল আমেরিকায়। ম্যানি এবং হাইন চেয়েছিলেন তার স্কুলের শিক্ষার্থীরা যাতে সেই অভিবাসীদের প্রতি সম্মানসূচক আচরণ করে, কারণ তখনকার আমেরিকান বেশিরভাগ পত্রপত্রিকাই অভিবাসীদের আগমনের বিপক্ষে ছিল। লুইস হাইন তাই ক্যামেরা হাতে ছুটে যান এলিস আইল্যান্ডে, তুলতে থাকেন অভিবাসীদের ছবি। এরপর কয়েক বছর ধরে হাইন বেশ কয়েকবারই ফিরে যান সেখানে এবং দুইশোরও বেশি ছবি তুলেন। হাইন যখন প্রথমবার সেখানে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, যার ছিল ফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ। আর তিনি যখন ফিরে আসলেন, তিনি হয়ে উঠলেন একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এই ক্যামেরার সত্য এবং বাস্তবতা তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের ক্ষমতা আছে।

ফটোগ্রাফির সাথে পরিচয়ের দুই বছরের মধ্যেই হাইন বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ক্যামেরা কীভাবে শিক্ষার একটি মাধ্যম হতে পারে এই বিষয়ে কয়েকটি আর্টিকেল লিখেন। তখন হাইনের সাথে পরিচয় হয় আর্থার কেলগের, যিনি ‘চ্যারিটিজ অ্যান্ড দ্য কমনস’ ম্যাগাজিনে কাজ করতেন। তার মাধ্যমেই হাইনের সামনে ফটোগ্রাফির নতুন সব রাস্তা উন্মুক্ত হয় এবং হাইন হয়ে উঠেন একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার। এদিকে ১৯০৮ সালে যখন শিশুশ্রম বন্ধ এবং আইন প্রণয়ন ক্যাম্পেইনের জন্য ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার কমিটির একজন অনুসন্ধানী ফটোগ্রাফারের প্রয়োজন হচ্ছিল, তারা লুইস হাইনকে সেই চাকরিটির জন্য প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া হাইনের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ এটি ক্যামেরাকে শিশুশ্রম নামক এই শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে একটি মহৎ কাজের সাথে যুক্ত হবার একটি বেশ বড় সুযোগ। তাই ইথিকাল কালচার স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি NCLC তে ফটোগ্রাফার হিসেবে যুক্ত হন। স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়লেও হাইন ভেতরে তখনো একজন শিক্ষকই ছিলেন।

লুইস হাইন তার ৫০ পাউন্ড ওজনের বক্স ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যান আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, পেনসিলভেনিয়ার কয়লার খনিতে, নর্থ ক্যারোলাইনার টেক্সটাইল মিলে, ভার্জিনিয়ার গ্লাস ফ্যাক্টরিতে, ম্যাসাচুসেটসের তুলোর কলে অথবা মিসিসিপির সিফুড ক্যানারিতে। আর তুলেছেন সেসব কাজে যুক্ত শিশুশ্রমিকদের ছবি। তবে বিষয়টা যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ততটা ছিল না। কারণ বেশিরভাগ কারখানা ছিল আর্মির ক্যাম্পের মতো, প্রবেশই কষ্টসাধ্য। অনেক কারখানাতে শিশুশ্রমিকদের লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হতো। তার উপর ক্যামেরা হাতে এই ছোটখাট গড়নের মানুষটিকে দেখলেই কারখানার মালিক বা অন্যান্য লোকজন সতর্ক হয়ে যেত, রাগান্বিতভাবে তেড়ে আসতো। এমনকি শারীরিকভাবে আঘাতের হুমকিও দিত। হাইনের আগে যারা শিশুশ্রমিকদের নিয়ে অনুসন্ধানে নেমেছিলেন, তাদের অনেকেই মালিকপক্ষ দ্বারা অপমানিত হয়েছেন, জেল খেটেছেন এমনকি শহর থেকেও বিতাড়িত হয়েছেন। তাই এসব ফ্যাক্টরি, খনি বা কারখানায় ঢুকে, ইচ্ছামত ক্যামেরা ব্যবহার করতে হাইন তার আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতেন। কখনো তিনি হয়ে যেতেন বাইবেল বিক্রেতা, কখনো ফায়ার ইন্সপেক্টর, কখনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফটোগ্রাফার বা ইন্সুরেন্স সেলসম্যান।

তবে কোনো কারখানায় ঢুকতে না পারলে হাইন তার ক্যামেরা আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর শিশুদের কারখানায় আসা যাওয়ার ছবি তুলতেন। কখনো কখনো তাকে গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো কারণ তখনো শ্রমিকদের কাজ শেষ হতো না। তেমনি অগাস্টা, লুইজিয়ানার একটি তুলোর কল সম্পর্কে হাইন বলেন,

কারাখানার ভেতরে প্রবেশ এক কথায় অসম্ভব ছিল। দায়িত্বে থাকা লোকটি আমাকে কোনোভাবেই ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। তাই আমি অন্ধকারেই প্রধান ফটকের বাইরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক ছয়টার দিকে আমি প্রায় ৩৫ জন ছেলেকে কারখানা থেকে বের হতে দেখি যাদের সবার বয়স নয় থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে। আমি সবাইকে দাঁড় করিয়ে ফ্ল্যাশ-পাউডার ব্যবহার করে ছবি নিই। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারি তাদের অনেকেই কয়েক বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছে।

ফ্যাক্টরি বা কারখানায় ঢুকতে পারলেও হাইনকে সবসময় সতর্ক থাকতে হতো। তিনি অপেক্ষা করতেন কখন মালিক বা অন্যান্য লোকজন তার উপর আগ্রহ হারিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হবে, যাতে তিনি তার কাজে নেমে পড়তে পারেন। হাইন শুধু শিশুদের ছবিই তুলতেন না, তিনি তাদের সাথে কথা বলে তাদের বিষয়ে জানার চেষ্টা করতেন। হাইনের হাসিমুখে শিশুদের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তার বিনয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে খুব দ্রুতই তিনি শিশুদের আস্থা অর্জন করে ফেলতে পারতেন। শিশুরা বুঝতে পারত এই মানুষটি তাদের এসেছে তাদের উপকার করতে, তাদের রক্ষা করতে। তাই শিশুরা বিনা দ্বিধায় হাইনকে তাদের সম্পর্কে জানাত, তাদের বয়স, বেতন, কাজের পরিবেশ, কত বছর ধরে কাজ করছে এসব সম্পর্কে বলত। যেসব শিশু তাদের সঠিক বয়স বলতে পারত না, হাইন তার ভেস্টের বোতাম ব্যবহার করে তাদের উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করতেন। তারপর তিনি হাইন পকেটে লুকানো একটা নোটবুকে সব তথ্য লিখে রাখতেন।

হাইন দেশের প্রতিটি জায়গাতেই শিশুশ্রমিকদের দেখা পেয়েছেন, এমনকি দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাৎগুলোতে। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাংশের টেক্সটাইল মিলগুলো কোনো আইনেরই তোয়াক্কা করত না। সেখানে প্রতি চারজন শ্রমিকের একজন ছিল শিশু, যার বয়স দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে। দশ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনো হিসেব ছিল না, তাই তাদের সংখ্যাটাও কারো জানা ছিল না। সাধারণত মেয়ে শিশুদের কাজ ছিল ঘুরতে থাকা চরকিগুলোতে সুতো জড়িয়ে দেয়া, যা তাদের দিনের এগারো থেকে বারো ঘন্টার পুরোটাই পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে করতে হতো। আর ছেলেদের কাজ ছিল উঁচু মেশিন থেকে সুতো সংগ্রহ করা। এখানে তাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হত নাইলে দূর্ঘটনা অস্বাভাবিক কিছুই না।

নর্থ ক্যারোলাইনার টেক্সটাইল মিলে হাইন ১২ বছর বয়সী গাইলস নিউসামের সাথে পরিচিত হয়, যে ঘূর্ণায়মান মেশিনে পড়ে তার হাতের দুটো আঙ্গুল হারিয়েছে। তবে শুধু দুর্ঘটনাই বড় সমস্যা না। কারখানার বাতাস থাকত সবসময় উঞ্চ, আদ্র এবং তুলোর ধুলো ময়লায় ভর্তি, যেখানে নিঃশ্বাস নেয়াই কষ্টকর। সেখানে কাজ করা শ্রমিকদের টিউবারকুলোসিস, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সহ অনেক শ্বাসযন্ত্রের রোগ দেখা দিত।

পেনসিল্ভেনিয়ার কয়লা খনিতে লুইস হাইন যখন গিয়েছিলেন, সেখানে শিশুদের অবস্থা দেখে হাইন শিউরে উঠেছিলেন। অন্ধকারে এক ঝাঁক শিশু কাজ করছে যাদের পুরো শরীর কয়লার কালো ধুলোয় মাখামাখি। খনিতে শিশুদের মূলত কাজ দুই প্রকার ছিল। যারা একটি কাঠের বোর্ডের উপর বসে, নিচ দিয়ে ছুটে চলা কয়লাগুলো থেকে যারা পাথর আলাদা করত তাদের বলা হত ‘ব্রেকার বয়’। এটি ছিল খনির সবচাইতে বিপদজনক কাজগুলোর একটি। তাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হতো, কারণ একটু বেশি ঝুঁকে কাজ করতে গেলেই তারা পা ফসকে মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে। হাইন খনিতে ছবি তোলার সময়েই দুইজন ১৫ বছরের ব্রেকার বয় চলমান কয়লার মধ্যে পড়ে মারা যায়। এছাড়াও তাদের হাতে গ্লাভস পরার নিয়ম ছিল না, ফলে খালি হাতে কাজ করতে গিয়ে তাদের হাত রক্তাক্ত হয়ে যেত, আঙ্গুলের কোনো নখ অবশিষ্ট থাকত না। এভাবে ঝুঁকে কাজ করতে করতে তাদের পিঠে ব্যাথা হয়ে যেত, অনেকেই ক্লান্ত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ত কারণ তাদের প্রতিটি প্রশ্বাসেই তাদের শরীরে প্রবেশ করছিল কয়লার ধুলো।

খনিতে শিশুদের আরেকটি কাজ ছিল, যখন খনিতে কয়লার গাড়ি প্রবেশ করবে তখন দরজা খোলা, আর গাড়ি ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই দরজা বন্ধ করা যাতে করে খনির বাতাস চলাচল ঠিক থাকে আর তাপমাত্রা কম থাকে। যদিও কাজটি বিপজ্জনক কিছুই না এবং কোনো শারীরিক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাদের দরজার পাশে বসে কয়েকশো ফিট নিচে খনির নিকষ অন্ধকারে সম্পূর্ণ একা কাটাতে হয় দিনে দশ ঘন্টা। আলোর একমাত্র উৎস মাথার টুপিতে লাগানো তেলের কুপি, যা প্রয়োজন বাদে ব্যবহার করতে পারত না। হাইন বলেন, এই কাজের প্রধান সমস্যা ছিল মৃতপ্রায় একঘেয়ামি আর মানসিক স্থবিরতা যেটা খনির সুড়ঙ্গ ধরে তাদের অনুসরণ করত।

শিশুশ্রমিকদের ছবি তুলতে গিয়ে, তিনি শিশুদের যেসব অবস্থায় দেখছিলেন, যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করছিলেন সেগুলো তাকে কোনো বিশ্রাম নিতে দিচ্ছিল না। হাইন কখনো ট্রেন, কখনো গাড়িতে করে পাড়ি দেন মাইলের পর মাইল। হাইন ছবি তুলেন সিফুড ক্যানারিতে পরিবারের সাথে কাজ করা ছোট ছোট শিশুদের, যারা নরম হাতে শক্ত ঝিনুকের খোলস ছাড়িয়ে দিনে ১০ সেন্ট কামাতো। তাদের মধ্যে চার বছর বয়সী শিশুও ছিল। হাইনের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ইন্ডিয়ানা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে নাইট শিফটে উত্তপ্ত চুল্লির সামনে কাজ করা শিশু শ্রমিকরা। হাইন গিয়েছিলেন তামাক, তুলো, ক্র্যানবেরি বা বিট খামারে। সেখানে দেখেছেন ছোট ছোট চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা কীভাবে সূর্যের প্রখর উত্তাপে বড়দের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে। হাইন কথা বলেছেন আমেরিকার শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যেসব শিশু পত্রিকা বিক্রি করত, জুতো কালি করত, ফুল বা চকলেট বিক্রি করত তাদের সাথে। হাইনের ক্যামেরা তাদের খুঁজে নিয়েছে পত্রিকা বিক্রির প্রচেষ্টার সময়, বা বিক্রিতে ব্যর্থ সেই পত্রিকাকে বালিশ বানিয়ে ক্লান্ত দেহে ট্রেন স্টেশনের সিড়ির উপর ঘুমানোর সময়।

ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার কমিটি গোটা আমেরিকা জুড়েই হাইনের তোলা ছবিগুলো নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, পুস্তিকা এবং লিফলেট বিতরণ করেছে। এদিকে হাইনও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার এই ছবিগুলো নিয়ে আর্টিকেল লিখেছেন। হাইনের আগে এসব কারখানা বা ফ্যাক্টরিতে শিশুশ্রম নিয়ে যতগুলোই তদন্ত হয়েছিল, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে দেয়। কিন্তু হাইন যখন এতগুলো ছবির সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবার সামনে নিয়ে আসলেন, সেগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়াও সাধারণ মানুষরা এটা জানতো, শিশুশ্রম ব্যাপক আকারে ঘটছে আমেরিকায়। কিন্তু তারা মনে করত, এটাতে ক্ষতির কিছুই নেই। বরং এসব ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবারের আয়ে সাহায্য করছে, দেশের অর্থনীতিতে সাহায্য করছে এসব ভেবে শিশুশ্রমের পক্ষে সাফাই গাইতেন। হাইন তার ছবিগুলোর মাধ্যমে শিশুশ্রমের আসল মূল্যটা তাদের দেখান, যা তাদের চোখ খুলে দেয়।

হাইনের ছবিগুলো মানুষকে খুব মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে, কারণ হাইন তার প্রতিটির ছবির সাথে বেশ বিস্তারিত আকারে সেই ছবি সম্পর্কে একটি শিরোনাম লিখতেন। তখনো ফটোজার্নালিজম বা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বলতে কিছু ছিল না, পত্রিকাগুলোও সবেমাত্র তাদের খবরের সাথে ছবি ছাপাতে শুরু করেছিল। সেই সময়টাতেই হাইন নিয়ে আসেন ‘ফটো-স্টোরিজ’ বিষয়টি, সেখানে ছবির সাথে শব্দের একটি মেলবন্ধন দেখা যায়। এরফলে ছবির মানুষটি কেবল কাগজে ছাপানো কোনো অবয়ব মনে হয় না, তার সম্পর্কে জেনে তাকে খুব পরিচিত মনে হয়। হাইন এই কাজটি বেশ সফলভাবেই করেছেন তার তোলা প্রায় পাঁচ হাজার ছবির প্রতিটিতেই।

হাইনের তোলা ছবির মানুষগুলোকে আরো মানবিক করে তুলেছে তার ফটোগ্রাফির কৌশল। হাইনের যখনই সুযোগ পেতেন, কারখানার বিশাল যন্ত্রগুলোর পাশে একজন শিশুকে দাঁড় করিয়ে ছবি নিতেন। ঠিক একই ছবিটির বার বার পুনরাবৃত্তি করতেন অন্য শিশুদের সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে। যার মাধ্যমে হাইন দেখাতে চেয়েছিলেন যে প্রতিটি শিশুই এই একই সমস্যার শিকার। তাছাড়াও এ্রর মাধ্যমে বিশাল যন্ত্রগুলোর তুলনায় শিশুরা যে কতটা ক্ষুদ্র সেই সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও হাইন সাধারণত শিশুগুলোর ছবি তুলেছেন শ্যালো ডেপথ অভ ফিল্ডে, যার অর্থ ছবির খুব ছোট একটি অংশ, হাইনের ক্ষেত্রে শিশুরা ফোকাসে থাকত। আর বাদবাকি সব ঝাপসা থাকত। এটাও হাইনের ছবির পুনরাবৃত্ত হওয়া একটি বিষয়, যেখানে একটি শিশুর সাথে মেশিন বা কর্মক্ষেত্রের ছবির মধ্যে থাকলেও তা থাকত ঝাপসা, অর্থাৎ ছবিতে গুরুত্ব পেত শিশুটিই।

হাইনের ছবির আরেকটি বিশেষ দিক ছিল, শিশুরা সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকত। যেই হাইনের তোলা ছবিগুলো একবার দেখেছে, তাকেই শিশুগুলোর চোখের দিকে তাকাতে হয়েছে এবং একবার তাকালে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার কোনো উপায় নেই। এই বিষয়টি সেই সময়ে খুবই কম ছবিতে দেখা যেত, কিন্তু হাইনের ক্ষেত্রে তা বেশ কার্যকরি ছিল। যার কারণে শিশুদের খুব আপন মনে হতো, নিজের অজান্তেই তাদের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিত; যে একই বিষয় লুইস হাইন অনুভব করতেন শিশুদের প্রতি। ফটোগ্রাফার ওয়াল্টার রোজেনব্লাম সে সম্পর্কে বলেন,

আমি একদিন হাইনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার ছবিতে শিশুগুলোকে এত সুন্দর দেখায় কেন? হাইন মজা করে উত্তর দিলেন, আমি কেবল সুন্দর শিশুদেরই ছবি তুলি। আমি জানি তিনি সেটা বুঝাতে চাননি। তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, তিনি তাদের প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করতেন, তাদের সাথে যে আস্থার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা তাদের নতুনভাবে জাগিয়ে তুলছিল। যার কারণে শিশুরা ক্যামেরার সামনে তাদের শিশুসূল্ভ সত্তাটা ফুটিয়ে তোলে।

লুইস হাইনের তোলা ছবিগুলো সাধারণ আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে যার কারণেও তারাও হাইন এবং ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার কমিটির সাথে সরকারকে শিশুশ্রম নিয়ে আইন প্রণয়নে সরকারকে চাপ দিতে থাকে। খুব ধীরে হলেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস কিটিং-ওয়েনস আইন পাস করে যেটায় কর্মক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ১৪ বা ৮ ঘন্টার বেশি কর্মদিবস হতে পারবে না এসব বিষয়াদি ছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালেই সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে অসাংবিধানিক রায় দেয়। তবে NCLC থেমে থাকেনি।

১৯৩৮ সালে ‘ফেয়ার লেবার স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট’ পাস হয়, যেটায় ১৪ বছরের নিচে শিশুদের কারখানায় কাজ নিষিদ্ধ করা হয়, ১৬ বছরের নিচে স্কুলে থাকা অবস্থায় কর্মদিবস কমিয়ে আনা হয় তিন ঘন্টায় আর ঝুকিপূর্ণ কাজগুলোর জন্য সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হয় ১৮ বছর। যদিও আন্দোলনের ফলে শিশুদের বেতন বৃদ্ধির কারণে শিশুশ্রমিকদের সংখ্যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কমে আসে আর ১৯৩০ সালের মহামন্দায় যখন প্রাপ্ত বয়স্করা শিশুদের চাইতেও কম বেতনে কাজ করতে প্রতিযোগীতা করে, তখন শিশুশ্রমিকদের সংখ্যা আরো হ্রাস পায়। এছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য আলাদাভাবে সর্বনিম্ন বয়স ১৮ নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়াও শিশুদের স্কুলে পাঠাতেও বিভিন্ন আইন নির্ধারণ করে দেয়।

শিশুশ্রম বা অভিবাসীদের ছবির সাথে লুইস হাইনের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তখনকার সময়ের সবচাইতে উঁচু ভবন এম্পায়ার স্টেটস বিল্ডিং নির্মাণের প্রতিটি মুহুর্তের ছবি তোলা। হাইনের কাছে শ্রমিকরাই ছিল আসল নায়ক, আর সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সুউচ্চ ভবন নির্মাণের ছবিগুলো দেখলেই। তারা ছিলেন সাধারণ মানুষ, যারা নিজের জীবিকার জন্য এমন ঝুকিপূর্ণ কাজ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু হাইনের ক্যামেরা তাদের তুলে ধরেছে একেকজন বীর হিসেবে। এছাড়া আমেরিকান রেড ক্রসের সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে যান তাদের কার্যক্রমের ছবি তুলতে। হাইনের ক্যামেরা তুলে ধরছিল শ্রমজীবি নারীদের। হাইন নিউ ইয়র্কের বস্তিতে থাকা অভিবাসীদের ছবি তুলেছেন, তিনি দেখিয়েছেন জীবিকার জন্য ঠিক কতটা পরিশ্রম তাদের করতে হচ্ছিল।

হাইনকে তার জীবনের শেষ পর্যায়ে দারিদ্রতা ঘিরে ধরেছিল। তিনি যখন ১৯৪০ সালে মারা যান, খুব কম মানুষই তাকে মনে রেখেছিল। কিন্তু এতে তার অর্জনকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। হাইনের ক্যামেরা তুলে ধরেছে আমেরিকার পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো। বক্স ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে, বিনয়ী-নম্র হাসির মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। যদিও তিনি মারা যাওয়ার পর তার কাজগুলো খুব দ্রুতই জনপ্রিয়তা পায়, আর হাইন হয়ে উঠেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন।