(পর্ব ১ এর পর থেকে)

সাংগঠনিক জীবন

ইনমিনবানের পাশাপাশি উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের ওপর নজরদারি করার আরেকটি প্রক্রিয়া ছিল ‘সাংগঠনিক জীবন’। তাত্ত্বিকভাবে উত্তর কোরিয়ায় এর অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। এই সাংগঠনিক জীবনের ধারণাটি ছিল এমন যে, প্রত্যেক উত্তর কোরীয় নাগরিকই কোনো না কোনো সংগঠনের সদস্য হতে হবে, যার মাধ্যমে তাদের সামাজিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

সহজভাবে বললে সকল উত্তর কোরীয় নাগরিককেই ১৪ বছর বয়সে পার্টির যুব সংগঠনে যোগ দিতে হয়। এর মাঝে অল্প সংখ্যকের জায়গা হয় ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টিতে। কিম ইল সাং এর আমলে পার্টির সদস্যপদ পাওয়া উচ্চাভিলাষীদের জন্য একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। কারণ ক্যারিয়ারে যেকোনো অগ্রগতির জন্য পূর্বশর্ত ছিল পার্টির সদস্য হওয়া। ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্যরা প্রায় সকল খাতেই পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার পেতেন।

যারা ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য হওয়ার মতো ভাগ্যবান হতে পারতেন না, তাদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত যুব সংগঠনেই থাকতে হতো। এরপর তারা কর্মক্ষেত্রের শ্রমকল্যাণ সমিতির সদস্য হতেন। কৃষকদের ক্ষেত্রে আলাদা কৃষি সংস্থার সদস্য হতে হতো। এমনকি গৃহিণীরাও এই নজরদারি প্রক্রিয়ার বাইরে ছিলেন না। যদি কোনো নারী বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিতেন, তাহলে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মহিলা সংস্থার সদস্য হয়ে যেতেন। এভাবে তারা ‘সাংগঠনিক জীবন’ পরিচালনা করতেন।

প্রত্যেক উত্তর কোরীয় নাগরিককেই ইনমিনবানের পাশাপাশি উপরের পাঁচ সংগঠনের সদস্য হতে হতো। কাগজে-কলমে এগুলোর অস্তিত্ব এখনো বজায় থাকলেও নব্বই দশক থেকে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

সাংগঠনিক জীবনে সাধারণত সদস্যদের ঘনঘন জমায়েত হয়ে লম্বা সভায় অংশ নিতে হতো। প্রতি সপ্তায় সাধারণত তিনটি করে সভা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি সভার সময়কাল ছিল দুই থেকে তিন ঘণ্টা। দুটি সভা বরাদ্দ থাকত সদস্যদের আদর্শগত দীক্ষা থাকার দেওয়ার জন্য। এতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মহান নেতা কিম ইল সাং ও তার পরিবারের মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। কোরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির সমৃদ্ধ অর্জন আর উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতির ঈর্ষণীয় সাফল্য নিয়েও আলোচনা হতো। এছাড়া আমেরিকার পৈশাচিক সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি আর তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা ফলাও করে নিয়মিত প্রচার করা হতো। যদিও বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া প্রসঙ্গে তাদের প্রচারণার ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

সাপ্তাহিক তিনটি বৈঠকের একটি ছিল বাকি দুইটি থেকে আলাদা। একে বলা হতো ‘সাপ্তাহিক জীবন পর্যালোচনা অধিবেশন’। কিন্তু একে সহজভাবে আত্মসমালোচনা ও পারস্পরিক সমালোচনা বৈঠক বলাই ভালো। এই বৈঠকে থাকা সকল অংশগ্রহণকারী ওই সপ্তাহে নিজের সকল অপকর্ম নিয়ে জনসম্মুখে নিজের সমালোচনা করতেন। একইসাথে ওই সংগঠনের অন্য আরেক সদস্য ওই ব্যক্তিকে নিয়েই ওইসকল অপকর্ম বা ভিন্ন কোনো অপকর্ম নিয়ে সমালোচনা করতেন।

বাস্তবে এই বৈঠকগুলো ছিল অনেকটা নাটকের অভিনয়ের মতো। কারণ কেউই এমন কোনো অপরাধের কথা প্রকাশ্যে বলতেন না, যার কারণে তাকে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। সেখানকার সদস্যরা সাধারণত কর্মক্ষেত্রে দেরিতে যাওয়া কিংবা মহান নেতার ছবি যত্ন করে রাখার ব্যাপারে অলসতার কথা স্বীকার করতেন। আশ্চর্যজনকভাবে দ্বিতীয় কর্মকাণ্ডকে ‘ছোটোখাটো অপরাধ’ হিসাবেই বিবেচনা করা হতো। তবুও এই সমালোচনামূলক বৈঠকগুলো উত্তর কোরিয়ার জনগণকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সাহায্য করত। কখনো কখনো এতে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগত বিচ্যুতি ধরা পড়ে যেত, যদিও তা ছিল বিরল ঘটনা।

সংবান আইন

কিম ইল সাং এর উত্তর কোরিয়ার আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বংশগত গোত্রের পরিচিতি। প্রতিটি গোত্রের সুযোগ-সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। এটাকে অনেকটা জাত প্রথার সাথে তুলনা করা যায়। ১৯৫৭ সালে কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক উত্তর কোরীয় নাগরিকের পারিবারিক ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখা শুরু করে। বিশাল এই প্রকল্প ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে শেষ হয়। এটা পরিণত হয় উত্তর কোরিয়ার জাত প্রথায়।

উত্তর কোরীয়দের কাছে এই প্রথাটি সংবান (Songbun) নামে পরিচিত। সংবান নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক উত্তর কোরীয় নাগরিক তিনটি শ্রেণির একটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। এগুলো হচ্ছে বিশ্বস্ত, অস্থিতিশীল ও শত্রুপক্ষীয় শিবির। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় নাগরিকদের পিতার বংশের লোকরা ১৯৪০ এর দশকে বা ১৯৫০ এর দশকে কেমন অবস্থায় ছিল তা বিবেচনা করে।

সাবেক জমিদারদের সন্তান বা নাতি-নাতনিরা, খ্রিস্টান আর বৌদ্ধ পাদ্রীরা, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, জাপানি উপনিবেশীয় যুগে কাজ করা কর্মচারীরা বা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা শত্রুপক্ষীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কিছু সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত লোকজন, যেমন- পতিতা বা মহিলা ওঝা হিসাবে যারা কাজ করতেন, তাদেরও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই শ্রেণির নাগরিকরা অনেক বৈষম্যের শিকার হতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই শ্রেণির নাগরিকদের প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা কিংবা বড় শহরগুলোতে থাকার সুযোগ নেই। যদিও তারা অপরাধীদের নাতি-নাতনি।

অন্যদিকে যাদের পিতার বংশের লোকরা কিম পরিবারের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাদেরকে ‘বিশ্বস্ত’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এই বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের মধ্যে আছেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, কোরীয় যুদ্ধে শহীদ হওয়া যোদ্ধাদের বংশধররা, এবং যাদের কার্যক্রম কিম রেজিমের প্রশংসা কুড়িয়েছে তারা। নিয়ম অনুযায়ী কেবল এই শ্রেণির লোকরাই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চাকরিগুলো করতে পারেন।

আরেকটি আইন হচ্ছে, এখানে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের বা নিজের সন্তানদেরও সংবান বদলাতে পারেন না। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। নিম্ন শ্রেণির সংবানে থাকা কারো কোনো কার্যক্রমে যদি কর্তৃপক্ষ খুশি হয়, তাহলে তাকে ‘পদোন্নতি’ দিয়ে উপরের সংবানে নিয়ে আসা হতে পারে। যেমন- কোনো নিম্ন শ্রেণির নাগরিকের বাড়ির সকল জিনিসপত্র বন্যার পানিতে ভেসে গেলেও সে যদি কিম শাসকদের ছবি অক্ষত অবস্থায় বের করে আনার মতো বীরোচিত কোনো কাজ করতে পারে, তাহলে তাকে কর্তৃপক্ষ পুরস্কৃত করতে পারে।

অন্যদিকে ‘অস্থিতিশীল’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজন। উত্তর কোরিয়ার জনসংখ্যায় এদের অনুপাতই বেশি।

সংবান বিবেচনা করা হয় কেবল পিতার বংশকে বিবেচনা করে। কোনো নারী যদি বিপ্লবী যোদ্ধার বংশধর হয়ে থাকেন, কিন্তু বিয়ে করেন ‘শত্রুপক্ষীয়’ শ্রেণির কাউকে, তাহলে তাদের সন্তানও শত্রুপক্ষীয় শ্রেণির হয়েই বেড়ে ওঠবে। তার কোনো প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ হবে না। তাই উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের বিয়ের ক্ষেত্রে সংবান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী উত্তর কোরিয়ার সংবান আইন হয়তো অবাস্তব ও উদ্ভট মনে হবে। কিন্তু কিম ইল সাং এর উত্তর কোরিয়ায় এটা খুব ভালো ফলাফল এনে দিয়েছে। এটা নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করেছে। কোনো নাগরিকের যদি শাসকদের প্রতি ভিন্নমত পোষণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেও থাকত, তাহলে তিনি চিন্তা করতেন এতে শুধু তার একার ক্ষতি হবে না, তার পরবর্তী প্রজন্মও তার অপরাধের জন্য অনেক বৈষম্যের শিকার হবে। আর এতে যে উত্তর কোরীয়রা সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু করা থেকে নিজেদের বিরত রাখতেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কঠোর সেন্সরশিপ

সকল কমিউনিস্ট রেজিমই বিশ্বাস করত, তাদের জনসাধারণকে অননুমোদিত বহির্বিশ্বের তথ্যপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে উত্তর কোরিয়া যে মাত্রায় সেন্সরশিপ আরোপ করেছিল, তার সাথে আর কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিযোগিতা করতে পারবে না।

উত্তর কোরিয়ার নিজে থেকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা শুরু হয় ১৯৬০ সালের দিকে। কিম ইল সাং এর রেজিম এটা করেছিল সম্ভবত ‘সংশোধনবাদী’ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপজ্জনক উদারপন্থী নীতি যেন উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের ওপর প্রভাব ফেলতে না পারে সে কারণে। এরপর সত্তরের দশকে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি উত্তর কোরিয়ার নেতাদের জন্য রাজনৈতিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা ঠিক করেন উত্তর কোরিয়ার সাধারণ জনগণকে তাদের প্রতিবেশীদের ভিন্ন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে উঠা প্রাচুর্যময় জীবন সম্পর্কে অন্ধকারে রাখতে হবে। এরপর যত সময় গড়িয়েছে, দুই কোরিয়ার অর্থনৈতিক পার্থক্যও বেড়ে চলেছে। একইসাথে উত্তর কোরিয়ার রেজিমের বিচ্ছিন্নতার তীব্রতাও বেড়েছে।

উত্তর কোরিয়া একমাত্র দেশ, যারা শান্তিকালীন পরিবেশে টিউনযোগ্য রেডিও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছে। ১৯৬০ সাল থেকে উত্তর কোরিয়া কেবল নির্দিষ্ট কিছু টিউনযুক্ত রেডিও আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রি শুরু করে। এতে শুধুমাত্র অল্প কিছু রাষ্ট্রীয় চ্যানেল শোনার সুযোগ ছিল। কেউ যদি বিদেশ থেকে রেডিও কিনে আনতেন (এটা বৈধ ছিল), তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে রেডিওটি দিতে হতো। সেখানের কারিগররা রেডিওর টিউনিং প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে অকেজো করে দিত। যেহেতু কারিগরি দিক দিয়ে দক্ষ ব্যক্তিরা এই টিউনিং প্রক্রিয়া বদলে ফেলার সুযোগ ছিল, তাই সকল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রেডিওকে সিলগালা করে দেওয়া হতো। ইনমিনবান প্রধান ও পুলিশরা হঠাৎ করে যখন বসতবাড়িতে গিয়ে রেডিও পরীক্ষা করত, তখন দেখত সিলগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা।

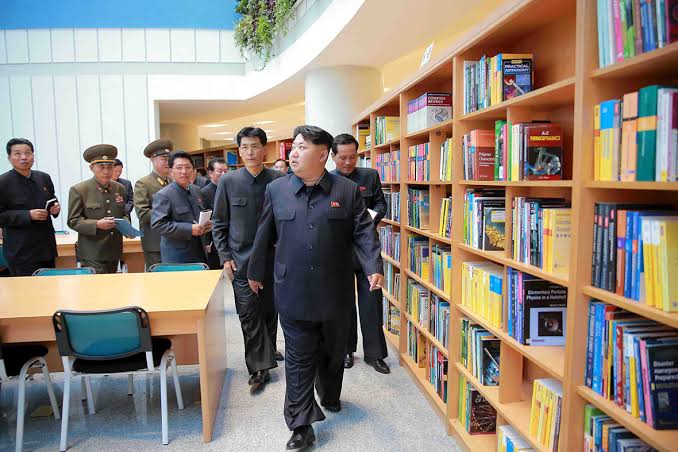

ষাটের দশকের শেষ দিকে কিম ইল সাং রেজিম একটা বড় প্রচারণা চালায় উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা বিদেশি বই ধ্বংস করার ব্যাপারে। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ছিল সোভিয়েত ও জাপানি বই। পাঠাগারে থাকা কারিগরি বিষয় বাদে যেসব বিষয়ের বিদেশি প্রকাশনার বই ছিল, সেগুলো একটি বিশেষ সেকশনে রাখা হয়। শুধুমাত্র নিরাপত্তা ক্লিয়ারেন্স পাওয়া বিশেষ ব্যক্তিদেরই এসব বই পড়ার অনুমতি দেওয়া হতো। এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান আছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পত্রিকার ব্যাপারে এর কোনো ব্যত্যয় ছিল না। মস্কোর প্রাভদা আর পেকিংয়ের পিপল’স ডেইলি পত্রিকাকেও ওয়াশিংটন পোস্ট বা সিউলের চোসান ইলবো’র মতোই ভয়ংকর মনে করা হতো।

উত্তর কোরিয়া কর্তৃপক্ষ মনে করত বিপজ্জনক তথ্য কেবল রেডিও বা পত্রিকার মতো মিডিয়ার মাধ্যমেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। বরং, উত্তর কোরীয় নাগরিকদের সাথে বিদেশিদের সংস্পর্শ থেকেও তথ্যের বিচরণ ঘটবে। সরকারি দায়িত্বের বাইরে থাকা উত্তর কোরীয় নাগরিকদের খুব স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হতো বিদেশিদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গেলে পরিণাম ভালো হবে না।

সোভিয়েত আমলে সেখানকার অনেক শিক্ষার্থীই পিয়ংইয়ংয়ে পড়তে আসত। তাদের ওপরও অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো। এমনকি দৈনন্দিন জীবনেরও অনেক কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো। যেমন- হলে গিয়ে সিনেমা দেখার মতো বিষয়গুলোতেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। আদর্শগত দিক দিয়ে বিচ্যুত ঘটা সোভিয়েতদের সাথে উত্তর কোরীয়রা যেন সংস্পর্শে আসতে না পারে, সে কারণেই এই ব্যবস্থা ছিল। তাদেরকে উত্তর কোরীয় ছাত্রদের সাথে এক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হতো না। তারা কোনো উত্তর কোরীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত বাড়িতে যেতে পারত না। তাদের কিছু নির্দিষ্ট জাদুঘরে যাওয়াও নিষেধ ছিল। এমনকি বড় লাইব্রেরিগুলোর ক্যাটালগ রুমেও তাদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। বেশিরভাগ উত্তর কোরীয় প্রাপ্তবয়স্করাও তাদের সাথে কথা বলা এড়িয়ে চলতেন।

উত্তর কোরিয়া শুধু যে বিদেশি মিডিয়া নিয়েই লুকোচুরি করত, এমন নয়। তাদের নিজেদের পূর্ববর্তী বছরগুলোর প্রকাশনাও গায়েব করে দিত। উত্তর কোরিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ওপর প্রকাশিত খবরগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত লাইব্রেরিগুলো থেকে নিয়মিতভাবে সরিয়ে ফেলা হতো। কেবল বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষেই সেগুলো পড়ার সুযোগ মিলত। ১০ থেকে ১৫ বছর আগে প্রকাশিত সকল পত্রিকা ধ্বংস করে দেওয়া হতো। এটা করা হয়েছিল রেজিমের নীতিনির্ধারণী বিষয়ে আনা পরিবর্তনগুলো জনসাধারণের নজরে না আসার জন্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্তর ও আশির দশকে উত্তর কোরিয়ার মিডিয়া চাইত না চল্লিশের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্ট্যালিনের বিজয়গাথা নিয়ে কিম ইল সাংয়ের প্রশংসাসূচক বক্তব্যগুলো প্রকাশ পেয়ে যাক। আবার ষাটের দশকে সোভিয়েত সংস্কারবাদীর বিরুদ্ধে দেওয়া তার বক্তব্যগুলোও সাধারণ উত্তর কোরীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অন্ধকারে রাখা হতো। সব মিলিয়ে কিম ইল সাং উত্তর কোরিয়াকে জর্জ ওরওয়েলের উপন্যাসের মতো বানিয়ে ফেলেছিলেন। তার কার্যক্রমের ধারা ধরে রেখেছিলেন পুত্র কিম জং ইল। তার নাতি কিম জং উনও তাদের পারিবারিক ‘ঐতিহ্য’ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন অনেকটাই।