বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে একজন ফুতু। তার এবং তার পরিবারের করুণ কাহিনী উঠে এসেছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস সাময়িকীর Sarah A. Topol-এর The Schoolteacher and the Genocide শিরোনামের একটি সুদীর্ঘ আর্টিকেলে। আমাদের এই সিরিজটি সেই আর্টিকেলেরই অনুবাদ। এটি হচ্ছে সিরিজের প্রথম পর্ব।

সবগুলো পর্ব: ১ম পর্ব | ২য় পর্ব | ৩য় পর্ব | ৪র্থ পর্ব | ৫ম পর্ব | ৬ষ্ঠ পর্ব | ৭ম পর্ব | ৮ম পর্ব | ৯ম পর্ব | ১০ম পর্ব

ফুতু যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি একবার একটি মেয়ের গল্প পড়েছিলেন। মেয়েটি তার বাগানের ফুলগুলোর প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন নাম রেখেছিল। একটি ডায়েরিতে তার ফুলগুলোর নাম লিখে রাখত। কখন সে গাছগুলো লাগিয়েছিল, কখন সেগুলোতে পানি দিত এবং কীভাবে সেগুলো বেড়ে উঠছিল, প্রতিটি ঘটনাই মেয়েটি তার ডায়েরিতে টুকে রাখত।

ফুতু গল্পটি পেয়েছিলেন তাকে দেওয়া তার চাচার একটি বইয়ে, যে বইটি তিনি মায়ানমারের পশ্চিম রাখাইন রাজ্যে অবস্থিত তাদের গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন সীমান্তের ওপারের বাংলাদেশ থেকে। বইটির ভাষা ছিল ইংরেজি এবং বাংলা। ফুতু ছিলেন তাদের বর্ধিত পরিবারের মধ্যে স্কুলে যাওয়া প্রথম সন্তান। তার ২২ চাচা, অগণিত চাচী এবং চাচাতো ভাইবোনদের সবার মধ্যে প্রথম। যদিও তিনি বার্মিজ এবং ইংরেজি ক্লাসে ভালো ফলাফল করছিলেন, কিন্তু বইটি তিনি নিজে থেকে বুঝতে পারছিলেন না। তাদের গ্রামের বেশিরভাগ লোকই ছিল নিরক্ষর। ফুতু তাই তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল এমন এক ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করেছিলেন বইয়ের গল্পগুলো তাকে এক এক পড়ে শোনাতে।

ব্যবসায়ীটির সাথে সাথে ফুতু তার ইংরাজি জ্ঞান অনুশীলন করতে থাকেন। সময়ের সাথে সাথে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো মলিন হয়ে আসতে থাকে, আর ফুতুও নিজে নিজেই বইটি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে থাকেন। মেয়েটির ধারণাটি ফুতুর খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি নিজেও মেয়েটির মতো তার প্রতিদিনের কাজকর্মের একটি ডায়েরি রাখতে শুরু করেন। ফুতু তার নিজের সম্প্রদায়ের ভাষা রোহিঙ্গায় লিখতে পারতেন না, কারণ রোহিঙ্গা ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই। তাই তিনি তার ডায়েরিটি লিখতে থাকেন ইংরেজি এবং বার্মিজ ভাষার মিশ্রণে।

বইটিতে ভিন্ন একটি গল্পও উঠে এসেছিল: ফুলের ডায়েরি রাখা মেয়েটি এমন একটি সময়কালের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছিল, যা ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত। বইটি পড়ে অবশ্য ফুতুর ধারণা হয়েছিল, এটি ছিল হিটলার এবং ইহুদীদের মধ্যকার একটি যুদ্ধ। ফুল সম্পর্কে মেয়েটির লেখাগুলো তাই একইসাথে পরিণত হয়েছিল সেই সময়ের ঘটনাবলির একটি রেকর্ডে।

ফুতু যখন তার নিজের গ্রামের দিকে তাকান তখন তার কাছে মনে হয়, মেয়েটির এই গল্পটির সাথে তার গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের গল্পের বেশ মিল আছে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার উচিত হবে রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়নের ঘটনাগুলো একটি ডায়েরিতে লিখতে শুরু করা। কারণ হয়তো ভবিষ্যতে কোনো দিন কেউ জানতে চাইতে পারে, তাদের সাথে কী ঘটেছে।

ছোটবেলা থেকেই ফুতু জানতেন, সরকার রোহিঙ্গাদেরকে এই এলাকার অধিবাসী হিসেবে গণ্য করে না। বরং তাদেরকে বিবেচনা করে বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে। ফুতু যতদূর জানতেন, তার পরিবারের কেউই বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীত হয়ে আসেনি। তাদেরকে কেবল একবার সেখানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি ঘটেছিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অনেকগুলো সশস্ত্র অভিযানের একটির পরে। এরকম সশস্ত্র অভিযান ১৯৪৮ সাল থেকে প্রায় এক ডজনের মতো ঘটেছিল, যদিও ঠিক কতবার ঘটেছিল ফুতুর তা জানা ছিল না।

ফুতু জানতে পেরেছিলেন, মায়ানমারে ১৩৫টি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠী আছে, যাদেরকে বলা হয় তাইং-ইয়িন-থা। অধিকাংশ সময়ই এর অনুবাদ করা হয় ‘ন্যাশনাল রেস’ তথা ‘জাতিগত গোষ্ঠী’ হিসেবে, কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনেকটা ‘ভূমিপুত্র’ কিংবা ‘আদিবাসী’র মতো। প্রতিবেশী রাখাইন এবং দেশের প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বামারসহ এই ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীর সরকারি স্বীকৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অধিকার এবং নাগরিকত্ব ছিল। কিন্তু দশ মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেই অধিকার ছিল না।

ফুতু তার চারপাশে দেখা ঘটনাবলি লিখে ফেলতে শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন, রোহিঙ্গাদেরকে তাদের সকল গবাদিপশু সরকারি খাতায় নিবন্ধন করাতে হতো। বাড়িঘর মেরামত করার জন্য তাদেরকে সরকারের অনুমতি নিতে হতো। এমনকি বিয়ে করার জন্যও তাদেরকে সরকারের কাছে অনুমতি চাইতে হতো। সেই অনুমতি পাওয়ার জন্য তাদেরকে প্রায়ই মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে হতো। এবং তারপরেও অনুমতি পেতে অনেক সময় দুই বছর বা আরো বেশি সময় অপেক্ষা করতে হতো।

রোহিঙ্গারা প্রধান প্রধান কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারত না- আইনজীবী কিংবা ডাক্তার হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে পারত না। তারা সেনাবাহিনী বা পুলিশে যোগদান করতে পারত না, প্রশাসনিক কোনো সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারত না এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না। তাদেরকে দুটির বেশি সন্তান নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না। মহিলাদেরকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা অবৈধ গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য করা হতো। অতিরিক্ত সন্তান পালন করার জন্য তাদেরকে ঘুষ দিতে হতো অথবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের সন্তানদেরকে লুকিয়ে রাখতে হতো।

সময়ের সাথে সাথে প্রায় প্রতিটি রোহিঙ্গার কাছ থেকে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ চাওয়ামাত্রই রোহিঙ্গারা তাদেরকে নিজেদের গরু এবং মুরগি দিয়ে দিতে বাধ্য হতো। কোনো মজুরি কিংবা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদেরকে মোটরসাইকেল ধার দিতে কিংবা তাদের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতে রোহিঙ্গাদেরকে বাধ্য করা হতো।

অনেক চিকিৎসক রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানাত। হাসপাতালে যাওয়ার জন্য এত বেশি অনুমতিপত্র এবং সময় লাগত যে, অধিকাংশ সময়ই অর্ধমৃত অবস্থায় সেখানে পৌঁছানোর পর বিনাচিকিৎসায় তারা মারা যেত। রোহিঙ্গা পরিবারগুলো হাসপাতালকেই দোষারোপ করত- তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, তাদেরকে মেরে ফেলার লক্ষ্যেই চিকিৎসকরা তাদেরকে অবহেলা করত। অনেকেই হাসপাতালে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা এমন সব কারণে মারা যেতে শুরু করেছিল, যেগুলো সহজেই প্রতিরোধযোগ্য ছিল।

ফুতু জানতেন না, মায়ানমারের সরকার কেন রোহিঙ্গাদের প্রতি এ ধরনের বর্বর আচরণ করত। তিনি শুধু জানতেন, তারা ছিলেন সেখানে অবাঞ্ছিত। একদিকে বার্মিজ সরকার তাদেরকে দাবি করত বাংলাদেশি বলে, অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার দাবি করত বার্মিজ বলে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে সর্বদা এই প্রশ্নটিই জাগত: কোন যুক্তিতে আমরা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র না? আমরা কি তবে আকাশ থেকে পড়েছি?

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ফুতু যখন তার গ্রামের কাহিনী লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি শুধু তার সম্প্রদায়, তার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর বুকে তাদের শেকড়ের সন্ধান খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন।

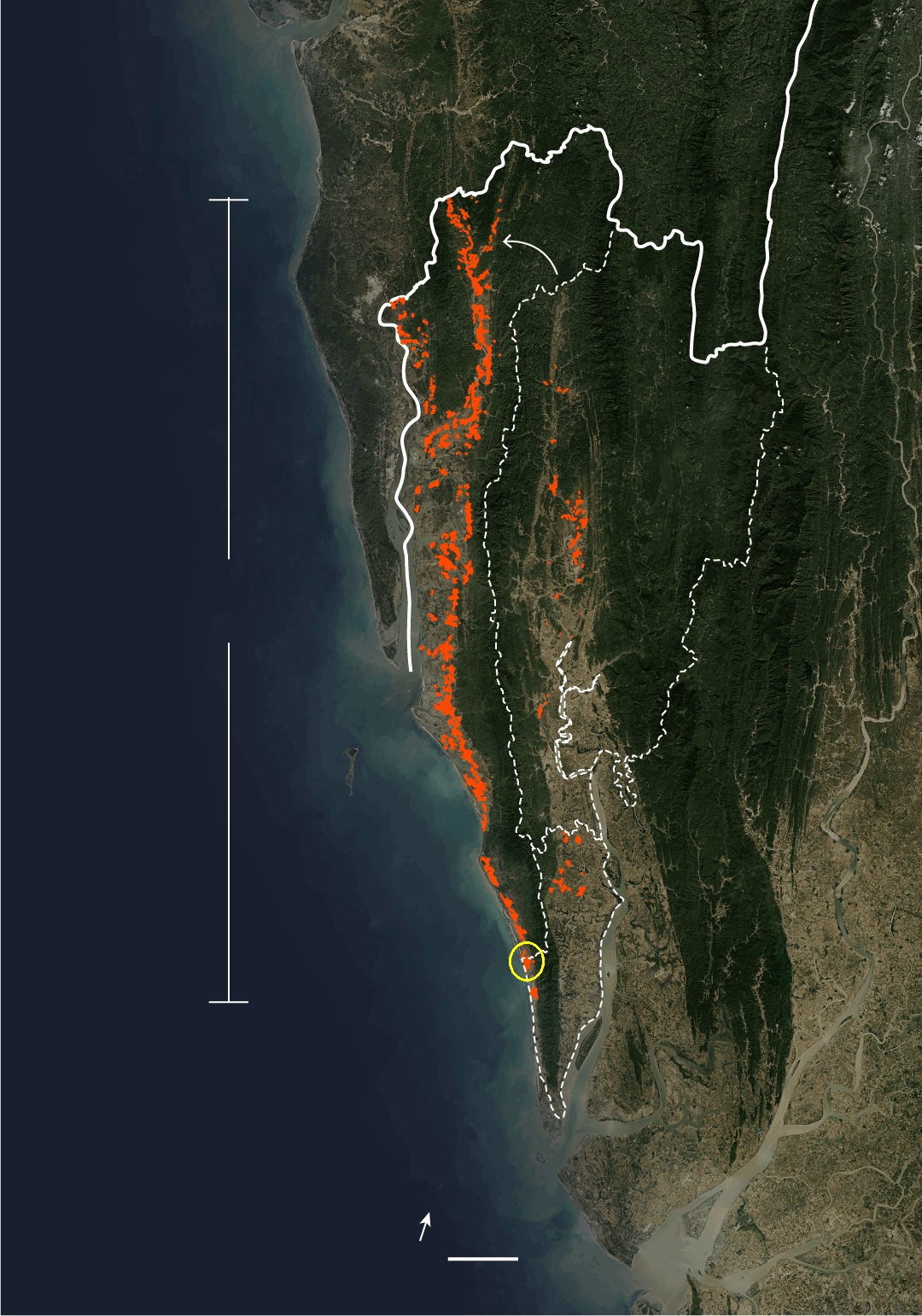

বার্মিজ ভাষায় তাদের গ্রামটির নাম ছিল কোয়ে তান কাউক, কিন্তু তাদের কাছে এর পরিচিতি ছিল দুনসে পাড়া নামে। গ্রামটি ছিল এক চিলতে সবুজ সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। এর একপাশে ছিল ধূসর বঙ্গোপসাগর এবং অপরপাশে ছিল পাথুরে মায়ু পর্বতমালা। প্রতিদিন ভোরে অন্ধকার থাকতেই গ্রামের পুরুষরা ঘুম থেকে জেগে উঠত। সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হেঁটে তারা উপস্থিত হতো সারি বাঁধা নৌকার কাছে। এরপর সেগুলোতে চড়ে মাঝসমুদ্রে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরার উদ্দেশ্যে।

নৌকাগুলোর মধ্যে ছিল কাঠের তৈরি অনেকগুলো দাঁড় টানা ছোট নৌকা এবং সেই সাথে ২২টি মোটরচালিত বড় জাহাজ। সবগুলো নৌকার মালিকানা ছিল অল্প কিছু ধনী গ্রামবাসীর হাতে, যারা শ্রমিকদেরকে মাঝসমুদ্রে পাঠানোর জন্য দিনচুক্তিতে ভাড়া করত। মাছ ধরার বাইরে বাকি সময়টুকুতে গ্রামের পুরুষরা ধান এবং মরিচ চাষ করত। তারা তাদের গবাদিপশুর যত্ন নিত। তাদের সমাজ ছিল বেশ রক্ষণশীল। মহিলারা সাধারণত ঘরের ভেতরেই থাকত। বার্মিজ পুরুষদের নজর এবং হাতের নাগালের বাইরে, যারা তাদেরকে প্রায়ই হেনস্থা করত।

ফুতু তার দাদার কাছে এবং গ্রামের প্রবীণদের কাছে দুনসে পাড়া গ্রামের গোড়াপত্তন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তার দাদা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাদের পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গায়ে, যেখানে গ্রামের লোকেরা এখন মেষ চরাতে যায়। ফুতুর দাদার দাদা তার পারিবারিক জমির একটি অংশ দান করে দিয়েছিলেন একটি কবরস্থান নির্মাণের জন্য। কিন্তু কবরস্থানটি নির্মিত হওয়ার পর থেকে পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ফলে তারা পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে এসে নিচের একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন, যে গ্রামটিকে তারা বলতেন ‘পাহাড়ের নিচের গ্রাম’।

পাহাড়ের নিচের গ্রামের জনসংখ্যা যখন বাড়তে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে তারা সমুদ্রের উপকূলের দিকে সরে যেতে থাকেন। সেখানে তারা প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন ‘বড় গ্রাম’, এরপর ‘সমুদ্রতীরের গ্রাম’, এবং সবশেষে ‘সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত বড় গ্রাম’। এই শেষোক্ত গ্রামেই ফুতু এবং তার পরিবার বসবাস করতেন। দুনসে পাড়া গ্রামটি মূলত এই চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। বনের মধ্য দিয়ে সোজা চলে যাওয়া সুপরিকল্পিত একটি রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত প্রায় ১,০০০টি বাড়ি দ্বারা গ্রামটি সুসজ্জিত।

দুনসে পাড়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী রাখাইন বসতটির অবস্থান গ্রামটি থেকে মাত্র ১ মাইল দূরে। সেখানে প্রায় ১০০টি রাখাইন পরিবার বসবাস করত। সেটিও কোয়ে তান কাউক নামেই পরিচিত। দুই বসতির মাঝামাঝি স্থানে একটি নিরাপত্তা চৌকি ছিল। ফুতু যতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছেন, রাখাইনরা যেখানে বাস করত, সেই এলাকাটুকুও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রোহিঙ্গাদেরই সম্পত্তি ছিল।

জমির ইতিহাস নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর ফুতু নজর দেন তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের ইতিহাসের দিকে। গ্রামের পরিবারগুলোর ফ্যামিলি ট্রি অঙ্কন করার জন্য তিনি তার দাদা এবং গ্রামের প্রবীণদের কাছে ফিরে যান। তিনি গ্রামের মানুষদের নাম এবং জন্মস্থান খুঁজে বের করে তালিকাভুক্ত করতে শুরু করেন: মায়েদের গ্রাম, বাবাদের গ্রাম, তাদের ভাইবোনদের গ্রাম, সবার সন্তানদের নাম– যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তালিকা একাধিক গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুতু আবিষ্কার করেন, একই গ্রামে বসবাস করা অনেকেই একে অপরের সাথে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, যদিও তারা নিজেরাই তা জানত না। আবার এমন অনেক মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কে ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা যেরকম মনে করত, সেরকম না। ফুতু নিজেই ছিলেন এরকম একজন। যে মেয়েটিকে তিনি বোন বলে জানতেন, তিনি ছিলেন আসলে তার কাজিন। মেয়েটির বাবার দাদী এবং ফুতুর মায়ের নানী ছিলেন একে অপরের বোন।

ফুতু ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাস করা এমন অনেককেও খুঁজে পেয়েছিলেন, যারা আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে চিনত না। ফুতু এক একটি ছোট পরিবারের রক্তের ধারা অনুসরণ করে তার অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যেতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা লতাপাতার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

দুনসে পাড়ার বাসিন্দারা ফুতুর এই অনুসন্ধান কার্যক্রমের অর্থ বুঝতে পারত না। তারা তাকে জিজ্ঞেস করত, কেন তিনি সবকিছু লিখে রাখেন? এটা কি কোনো ধরনের জাদুটোনা? কিন্তু যখন তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন হতো, কার সাথে কার কী সম্পর্ক, তখন তারা ঠিকই ছুটে আসত ফুতুর কাছে।

ধীরে ধীরে ফুতুর নোটবুকগুলো ভরাট হয়ে উঠতে থাকে, সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ছোট ছোট তথ্যগুলো পরিণত হতে থাকে প্রামাণ্য দলিলের বিশাল একটি জালে- পৃথিবীর বুকে এর সন্তানদের শেকড়ের, তাদের মালিকানার, তাদের অধিকারের প্রামাণ্য দলিলের জালে।

পরবর্তী পর্ব পড়ুন এখান থেকে।

সবগুলো পর্ব: ১ম পর্ব | ২য় পর্ব | ৩য় পর্ব | ৪র্থ পর্ব | ৫ম পর্ব | ৬ষ্ঠ পর্ব | ৭ম পর্ব | ৮ম পর্ব | ৯ম পর্ব | ১০ম পর্ব